劳务移民城市适应问题探究

2014-12-02张铁军

张铁军

(中国共产党宁夏回族自治区委员会党校,宁夏银川 750021)

一、问题的提出与研究文献综述

在我国,绝大多数生态环境脆弱地区与14个国家连片特困地区在空间分布上是高度重叠的。《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020年)》强调,“对生存条件恶劣地区扶贫对象实行易地扶贫搬迁”。“易地扶贫搬迁”是目前我国西部地区治理贫困与保护生态环境并重的一项战略举措,在具体的实践操作中又常常被冠以“生态移民”的称谓。生态移民的概念,最初是指对某一特定区域进行保护或修复生态环境而进行的移民搬迁,后来随着概念外延的扩大,也包括了在生态环境脆弱地区所进行的易地扶贫搬迁。

目前,国内西部地区都在积极实践并创新生态移民工程,例如宁夏、内蒙古、陕西、贵州、重庆等地。早在1983年,宁夏在国家扶贫专项资金的支持下,在固原地区探索了吊庄移民。其后,于1995年实施了宁夏扶贫扬黄灌溉工程(即“1236”工程),于2007年实施宁夏中部干旱带县内生态移民搬迁工程。截至目前,宁夏共计前后实施了106万人口的生态移民搬迁。由于宁夏区域内土地和水资源的稀缺性,宁夏在“十二五”六盘山区生态移民的安置过程中,逐渐出现了生态移民的“无土安置”,即劳务移民。根据政策规定,劳务移民是指宁夏中南部地区35万生态移民中不分配土地,具有一定技能,转移到城镇、农业产业化基地与工业园区就业,在安置地享有社保、医疗、住房等各项优惠政策的移民群众。①“十二五”期间,宁夏计划安置劳务移民数占生态移民安置总量的四分之一,共计2.01万户,8.65万人,建设劳务移民安置区40个。人口众多、数量庞大的劳务移民从生态环境恶劣的山村搬迁进入城镇安置地,必将面临一个需要快速适应新环境并融入当地社会的突变过程。即:由于传统的生产体系被破坏、新的生产技能缺乏、乡村固有的组织结构与社会关系改变、新的安置区资源竞争激烈等变化,以致劳务移民人际关系不和谐、在新社区孤立无助、产生自卑心理,甚至对社会产生不满。因此,在实施劳务移民搬迁的过程中,我们不仅要完成“迁得出”的任务,更要多从社会学的角度对劳务移民的生产生活、身心健康等问题进行关注,使他们能尽快适应城镇安置区的生产生活。

城市适应是移民在融入城市过程中针对城市生产生活方式、社会交往、自身文化与心理等方面所作出的不断调试的行为过程。与城市适应相关的概念有:同化、社会适应、文化适应、城市融入、社会吸纳与社会并入等。针对移民城市适应的现状,国外研究通常采用二维度、三维度和四维度的定量测度方法,并提出了人力资本、社会资本与政策制度等归因解释理论。生态移民在国外的研究中多称为环境难民或环境迁移人,多是从人口、环境与贫困的关系来研究生态移民问题,其关注地区主要集中在亚洲、非洲和拉丁美洲。国外对中国生态移民问题的研究则以日本学者为主,如日本学者中尾正义等则从社会学、生态学的角度探讨了生态移民对黑河流域生态、经济与文化等方面的影响。目前,国内学术界对生态移民的研究视野主要集中于搬迁的可行性研究(侯东民,2002)、生态移民迁移的动力机制(金莲、王永平、黄海燕、周丕东,2013)、生态移民的具体实践研究、生态移民的效应分析和阻碍因素分析等方面。而针对“无土安置”劳务移民的研究成果则较为匮乏,已有的研究仅见于劳务移民的安置问题(牛国元、邢积友,2013)、劳务移民实施过程中存在的困难与对策(李霞、王朝晖,2013)以及劳务移民的规划性与自发性适应问题(孟慧新,2013),其研究多以定性研究为主。本文通过对宁夏大武口区星海镇移民安置区的实地调研,从工作情况、家庭收入、社会交往等方面分析劳务移民的城市适应现状,并从政府、社会、社区以及劳务移民自身提出政策建议,促其早日适应并融入城镇生产生活。

二、案例分析:宁夏大武口区星海镇移民安置区劳务移民城市适应现状分析

宁夏大武口区是劳务移民安置的重点地区,也是最早探索吊庄移民的地区,经历了时间较长、多次移民安置的过程,在劳务移民城市适应问题的研究上具有较强的代表性。早在1983年,隆德县按照自治区“以川济山,山川共济”的战略要求在大武口区巢湖建立了吊庄移民安置点,并形成了隆湖开发区的成功典范。1992年,隆湖开发区被定为自治区级经济扶贫开发区,2003年移交石嘴山市管理,2004年移交大武口区管理,2009年隆湖开发区改设为星海镇,在“十二五”期间计划安置来自隆德县的劳务移民2 514户,共计10 400人。②2013年笔者随大武口区人社局、移民办通过发放调查问卷、入户摸底和访谈对劳务移民城市适应的基本状况进行了实地调研。

1.样本的基本情况。调查共选取样本200人(主要为第一批及第二批搬迁移民中政府安置就业人员),其中男性143人(71.5%),女性57人(28.5%)。年龄以16—45的青壮年劳动力为主,其中:16—24周岁的劳动力64人,占32%;25—34周岁的劳动力69人,占34.5%;35—44周岁的劳动力51人,占25.5%;45岁以上劳动力16人,占8%。受教育程度以初中及以下文化程度为主,共172人,占86%;高中文化程度22人,占11%;中专文化程度6人,占3%。大多数被调查的劳务移民学历程度较低,在初中毕业后就选择外出务工,不再继续接受学校教育。

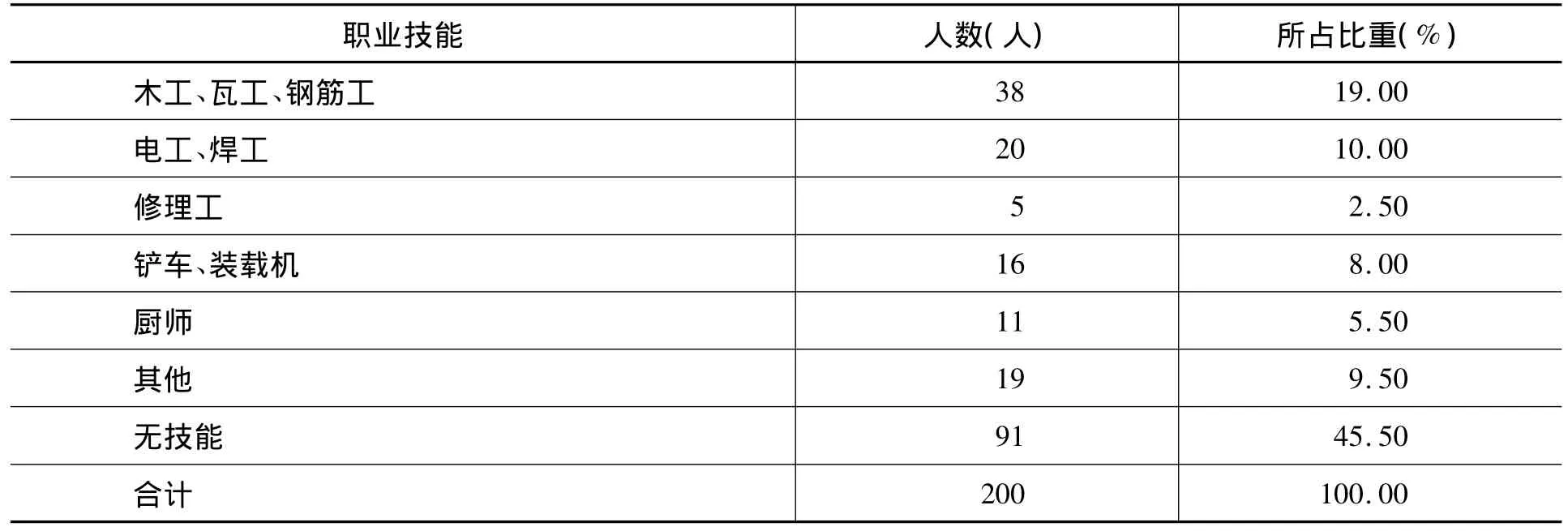

2.工作分布与职业技能。大武口区依托宁夏理工学院和宁夏军宏学校,对劳务移民开展专业技能培训,举办了驾驶、电焊、园林绿化、烹饪、泥瓦工等培训班,基本实现青壮年劳务移民人人有工作。被调查劳务移民初次安置就业情况见表1。

表1 劳务移民初次安置就业情况

初次被安置就业人员中,目前在职65人,已离职135人,离职后重新就业85人,就业率达75%。离职最主要的原因为工资待遇较低,不能维持家庭开支,占66.67%;其次为个人或家庭原因,主要因为女性务工地点远、没有时间照顾孩子和老人,占10.37%;再次为企业经济效益不好;身体健康因素、工作场所环境、工作性质等为劳务移民离职的个别因素。

被调查人员中,女性就业以餐饮服务员为主,月工资收入集中在1 200—2 200元;男性主要在工业企业从事操作员和炉前工,月工资收入集中在2 300—3 000元;少数电焊工与维修工的月收入达到3 000—4 000元。男性劳务移民掌握的职业技能以泥瓦工、钢筋工为代表的建筑类技能居多,其次是工程车辆驾驶员,少数掌握电工、焊工技能,但总体职业技能等级较低,以国家职业技能初级工为主;女性劳务移民掌握的职业技能较少或无专业技能,就业以餐饮业服务员、保洁员为主。具体情况见表2。

表2 劳务移民职业技能掌握情况

离职人员再培训的意愿不强。有70.37%的离职人员无意再进行职业技能培训,原因主要是:(1)缺少对自己未来发展的明确定位,不知道自己未来需要学习什么样的技能;(2)国家职业技能证书的取得需要通过“理论﹢操作”考试,认为自己年龄大、文化低,考试难以通过;(3)培训质量低,没有实际效果;(4)务工忙,没有时间参加培训。有培训意向的仅占29.63%,其培训意向主要为电焊、工程车辆驾驶员、厨师、粉刷工等。

3.家庭组成及收入状况。被调查人员中,两口家庭占6.5%,三口家庭占23%,四口家庭占39%,五口家庭占18.5%,六口家庭占13%;四口之家多为夫妻二人带两个孩子,五六口之家多为一至两个老人、夫妻二人以及一至两个小孩。每户就业情况以1—2人为主,42.5%的家庭有1人就业,44%的家庭有2人就业,8.5%的家庭有3人就业,另有5%的家庭有4人就业。家庭收入方面,年收入在2万元以下的占13%,生活较困难,主要是由于家中劳动力只有一人,或女性在家照顾孩子,无收入来源;年收入2万—3万元的家庭占24%,基本能够维持正常生活开支;年收入3万—4万元的家庭占34.5%;年收入4万元以上的家庭占28.5%,生活较为宽裕。2012年宁夏全区城镇家庭的平均收入是61 763元③,比较而言,绝大多数劳务移民的家庭收入达不到当地城镇居民家庭的收入水平,存在较大差距。

4.居住情况及购房意愿。劳务移民从隆德县迁出,成为大武口区的城市居民,主要集中居住在新民社区沐恩小区的安置周转房。劳务移民安置周转房为6层框架结构楼房,户均50M2,自来水、天然气、暖气、电、电视、固定电话入住前皆已入户。同时,屋内配备双人床、衣柜、橱柜、餐桌、燃气灶、太阳能淋浴器。沐恩小区内配套建设有幼儿园、小学、社区卫生中心、便民服务中心以及小型农贸市场。劳务移民安置周转住房属于租住性质,没有产权。在调查问及“是否愿意在城市购房居住”的情况时,有购房意愿的占47%,长期租房的占2%,不确定的(该部分人主要是在等待或观望安置房自购政策,只有少数由于经济困难,暂时无购房能力)占51%。

5.社会保障情况。被调查者中,参加城乡医疗保险的家庭占92.5%,医保的整体覆盖率较高。参加城乡养老保险的家庭仅占62%,参保率较低的原因是移民对于养老保险政策了解程度不够,且思想认识不足。

6.社会交往与互动。劳务移民在离职后的再就业过程中,有70%是依靠以前的亲戚或朋友介绍,其社会交往网络并没有因为业缘的扩大而扩大。周边的市民在观念上并没有因为劳务移民居住地及户籍的改变而发生转变,依然把他们当作“农村人”、“隆德人”。大部分劳务移民在城市生活一段时间后,随着生活质量的提高和城市价值观念的影响,他们在生活追求、衣着打扮、交流话题等方面逐渐向城市人靠拢。但在价值判断和观念认同上并不一定认可城市人,甚至认为周围所谓的“城市人”自私冷漠、浮躁高傲,也不乏素质低下缺乏涵养之人。劳务移民与周围城市社区的居民缺乏角色和身份的相互认同,即使人们之间已经开始了交往,但这些交往主要集中在社会表层,缺乏深层次的沟通和互动,其根本原因在于城乡二元体制导致的冲突与矛盾。

7.基层组织的转变与社区参与。劳务移民搬迁进入城镇后,其面对的基层组织由过去的村委会转变为现今的居委会。由于务工地点距离居住地更近了,移民与居委会的日常联系变得更多、更方便了。但是,居委会工作人员一般是由基层政府任命、指派或向社会招聘的,劳务移民对居委会事物的参与深度和依赖程度相比以前村委会大幅度下降了。

三、劳务移民城市适应面临的现实困难

当前,大规模的劳务移民由政府组织从偏远乡村搬迁进入城镇,毫无疑问将会面临对城市适应的诸多困难。

1.人力资本缺乏。根据样本调查,大多数劳务移民仅接受过初中教育,文化程度虽有很大提高,但相对于今天高等教育普及化的情况,这样的受教育程度仍然偏低。人力资本的获得主要是通过正规的学校教育、成人教育、职业培训、健康支出以及因为工作地点变化而产生的迁移。通常人们的受教育程度与人力资本、城市适应呈正相关的关系。务工是劳务移民在城市生存发展的基本前提。在对样本的调查中,多数劳务移民由于“工资高”、“结算便利”的原因选择了“打零工”,这样的选择也同时造成了其就业稳定性差的问题。劳务移民人力资本较低,就业属于生存型就业,同时自身对再培训的意愿也较低,仅有29.63%的劳务移民希望通过培训教育提高自身的人力资本。

2.社会交往“内卷化”④现象严重。移民在安置地的社会交往,不仅是要通过新的业缘、地缘发展出新的人际关系,更代表了劳务移民在安置地的城市适应程度。劳务移民进入城市生活不仅有工作场所、居住空间的边界,而且还存在社会交往的界限。劳务移民在城市适应过程中究竟是“内卷了”还是“外延了”,关键要看劳务移民的社会交往能否突破这个界限。但针对安置区劳务移民样本的调查显示,劳务移民的社会交往“内卷化”现象严重。表现在三个方面:(1)社区空间“内卷化”。劳务移民的安置地一般离中心城区较远,相对独立。沐恩小区处于隆湖开发区内,隆湖开发区又是过去隆德吊庄移民安置的地方。就像调研中有人谈到:“出门就能看见老乡,5个人里头就有3个是咱们隆德人,交际上没什么不适应的。”这种“适应”恰恰是社区空间“内卷化”的表现,限制了劳务移民和周边市民交往的空间。(2)社会交往“内卷化”。美国社会学家彼特·布劳谈到,“有着相近社会位置的社会交往要比位置相差大的社会交往普遍些”。2013年全国居民收入基尼系数为0.473⑤,贫富差距日益扩大,社会各阶层之间的边界基本形成。不同社会阶层在物质层面表现为居住社区、生活消费等生活品质的差异,精神层面上社会交往不断减少的同时,矛盾与隔阂逐渐增多。在此大的背景下,劳务移民在安置区的交往范围和交往对象虽然发生了变化,但总体上改变不了其交往“内卷化”的特征。(3)社会心理“内卷化”。劳务移民进城后,虽然在生活环境、务工的便利性以及享受的公共服务方面得到了大幅度提高,但从心理适应的角度来看,大部分劳务移民的心理认同仍停留在过去,缺少对自己市民新身份的认同。再加上居住社区和社会交往“内卷化”的影响,使劳务移民难以快速适应并融入城市。

3.传统文化观念转变困难。费孝通先生曾用“三级两跳”来形容中国社会的快速变迁。劳务移民从偏僻落后乡村搬迁进入城镇安置地,面临着在“第一跳”还没有完成的情况下不得不进行“第二跳”的局面。单从社会变迁的角度来看,劳务移民可以直接从农业社会跳跃进入信息社会。但从价值观念发展的角度来看,大多数劳务移民的文化价值观念与日常生活习俗仍停留在原地,缺乏对城市的认同。

4.移民政策不一致。(1)移民住房政策不一致。劳务移民是生态移民的一种重要形式,但两者存在政策差异。生态移民属于有土安置,同时享受设施农业补助,每家安置一栋带院子的54M2住房,政府补助2.5万元,房屋产权归生态移民所有。而劳务移民属于无土安置,只享有50M2的过渡型的租住房。基于两种政策的利益比较,很多人不愿意成为劳务移民。即便已经搬迁的劳务移民,被调查者中多数(51%)也在等待、观望政府安置住房政策的调整。(2)劳务移民保留承包地政策与整村搬迁政策不一致。自治区“农民变市民”的政策规定:“农民进城,在设区的市落户的,可在6年内保留其土地承包经营权,保留其农村原有的宅基地使用权。”⑥但劳务移民的搬迁实行整村搬迁,为了尽快实施生态修复,要求搬迁后及时收回移民原有的承包地。两种政策的冲突,降低了劳务移民的搬迁意愿。(3)各县实施的政策不一致。为了确保整体移民工作的按时完成,个别县区在劳务移民政策执行中存在变相执行的情况,将劳务移民变更为生态移民,移民政策实施的松紧程度不一致,造成各地区劳务移民攀比心理严重,同时也导致全区劳务移民工作秩序混乱,矛盾加剧。

5.就业区域的限定,制约了劳务移民的有效就业。劳务移民实行县与县之间的定点搬迁,意味着劳务移民的就业也必须迁入县。这种限制就业区域的政策,不仅不利于企业招收适合工作岗位的职工,也不利于劳务移民找到适合自身技能与具体情况的就业单位,这种地域限制往往造成了企业用工短缺但劳务移民又找不到合适工作的困境。

四、研究结论与对策建议

劳务移民的城市适应更多地体现为一种从渐进的结构性适应到内核适应的动态过程。这一适应过程对于任何劳务移民而言都是渐进、艰难的,需要从政府层面、社会层面、安置地社区层面及劳务移民自身层面出台政策、采取措施,突破其城市适应的困境,尽快融入城市。

1.政府层面。劳务移民属于在政府组织、规划和资助下的“半自愿移民”。因此,在劳务移民的城市适应问题上,政府具有义不容辞的责任。首先,地方政府在移民政策制定过程中应当借鉴世界银行和亚洲开发银行的经验,重视劳务移民的城市适应问题。其次,地方政府要积极梳理、出台、统一和规范各类移民的政策法规,避免移民政策的不适应。再次,在政策制定、实施过程中,建立“政府—劳务移民”的信息交流机制,增强劳务移民在自身政策制定过程中的有效参与。最后,劳务移民实施的各县区要充分利用各类培训学校,提高劳务移民的专业技能水平、加强维权常识等方面的教育,接收劳务移民的用工单位与企业要重视劳务移民人员的岗位技能培训,使其尽快适应新岗位新工作。

2.社会层面。从社会来看,全社会应共同关注需要适应陌生城市社会的劳务移民,消除社会偏见。首先,公共传媒应在舆论传播方面发挥“正能量”的作用,广播、电视、报纸使用相同的标准评价劳务移民。加强劳务移民淳朴善良、勤劳致富的宣传,增加劳务移民对社会作贡献的报道,正确引导社会各阶层对劳务移民客观评价,避免劳务移民“污名化”。其次,倡导人文关怀,让社会各界关心劳务移民的生产生活。劳务移民进入城镇安置地,面临着急剧的社会变迁。政府要树立科学发展的理念,在政策和制度设计上充分考虑到劳务移民的现实困难与可持续发展的需求;企业要从社会责任的角度,接收劳务移民就业并对其进行岗位培训;城市居民要以开放、包容的心态接纳劳务移民,并与之交往。

3.社区层面。城市社区是劳务移民居住生活的第一场域,也是社会交往活动最频繁最集中的地方。因此,政府应当充分重视居住社区在劳务移民城市适应过程中的重要作用。首先,在劳务移民集中居住的社区内建立各类移民组织,通过这些移民组织为劳务移民提供学习和社会参与的机会,建立劳务移民的社会支持网络。其次,针对劳务移民的现实需求,开展专业化的社区服务工作,如通过开展社区帮扶活动、建立培训基地等回应劳务移民的多元化需求,改善社区服务。再次,提供制度与政策支持,使劳务移民以社区居民的身份平等地参与社区选举与政策制定。最后,加强社区文化建设。通过丰富多样的社区文化活动,在潜移默化中增强居住社区的凝聚力,创造和谐幸福的社区环境,培育劳务移民对居住社区的认同感与归属感。

4.主体层面。劳务移民的城市适应与其自身的能动性紧密联系。对于劳务移民而言,“移得出”已是既成事实,“稳得住、能致富”是其最终目标。相比被动随迁,不如主动适应。劳务移民在其城市适应过程中,应遵循城市社会规则,并积极采取行动迎接变化与挑战。思想方面要转变传统观念,培养自身的创业意识、市场意识、风险意识,主动提升其城市适应的意愿。行动方面要主动学习,调查研究,参与实践,积累经验,增强自身城市适应的能力。心理方面要消除城乡偏见,打破心理障碍,增强人际交往的信心,同时还要磨炼城市中应对各种困难和风险的坚强毅志,保持健康和谐的心态,为城市适应与融入建构强有力的心理支撑。

注释:

①宁夏回族自治区人民政府办公厅.关于扶持劳务移民安置企业发展的若干政策意见[Z].宁夏回族自治区人民政府公报,2012(16).

②数据来源:大武口区劳务移民安置工作进展顺利.http://www.nx.xinhuanet.com/2013-07/18/c_117007902.htm.

③数据来源:2013年宁夏统计年鉴[M].中国统计出版社,2013:267

④注:“内卷化”最初是人类学家用来描述一种文化模式内部不断复杂化的过程。美国人类学家格尔茨在《农业的内卷化:印度尼西亚生态变迁的过程》一文中用内卷化的概念研究爪哇的水稻农业。其后,该概念被借用到国内的研究中。甘满堂在《社会学的“内卷化”理论与城市农民工问题》中将“内卷化”定义为,因外部条件严格限制或内部机制的严格约束,社会经济或文化制度在发展过程中出现一种惰性,导致一种内卷化增长,或没有发展的增长。本文借鉴该定义,用来形容劳务移民的社会交往不能向外部(城市原住居民)转变和发展,只能转向内部。

⑤数据来源:2013年全国居民收入基尼系数为0.473.http://news.xinhuanet.com/fortune/2014-01/20/c_119040570.htm.

⑥宁夏回族自治区人民政府办公厅.自治区党委、人民政府关于鼓励引导农民变市民,进一步加快城镇化的若干意见[Z].宁夏回族自治区人民政府公报,2011(18).

[1]李培林,王晓毅.生态移民与发展转型——宁夏移民与扶贫研究[M].北京:社会科学文献出版社,2013.

[2]梁福庆.中国生态移民研究[J].三峡大学学报,2011(4):11.

[3]费孝通.“三级两跳”中的文化思考[J].读书,2001(4):3

[4]李耀松,许芬,李霞.宁夏生态移民可持续发展研究[J].宁夏社会科学,2012(1):29-35.

[5]张铁军.生态移民社会适应问题研究[J].中国井冈山干部学院学报,2012(4):118-121.

[6]李霞,王朝晖.宁夏劳务移民存在问题及对策[J].中共银川市委党校学报,2013(1):51-54.