改进 拓展 探究 开发

2014-11-29蒋天林

蒋天林

教材向教师和学生提供了需要学习的知识点,同时也提供了教学素材与物理思想、方法.在实际教学过程中,教师可根据教学的要求、教学的实际、学生的认知水平,灵活处理教材.物理学是一门以实验为基础的自然科学,物理实验是物理教学的重要内容,是物理探究式教学的重要载体.对教材中的实验内容进行优化,合理取舍,本着最优化的方案,使教材作为课程资源为教学服务,真正做到创造性用教材,而不是教教材.下面通过几个具体的教学案例,介绍笔者在使用人教版高中物理教材时如何优化教材中的实验教学.

一、改进教材中的演示实验

演示实验可以帮助学生加深对物理知识的理解,同时激发学生学习物理的兴趣.演示实验效果的好坏,直接关系到学生对理论知识的信任度和理解.笔者在教学中对一些现象不太明显和不能完整表达物理知识或结论的演示实验做了适当改进,使得实验效果较为明显,便于学生观察实验现象、总结分析实验结果和能够完整表达相关的物理内容.

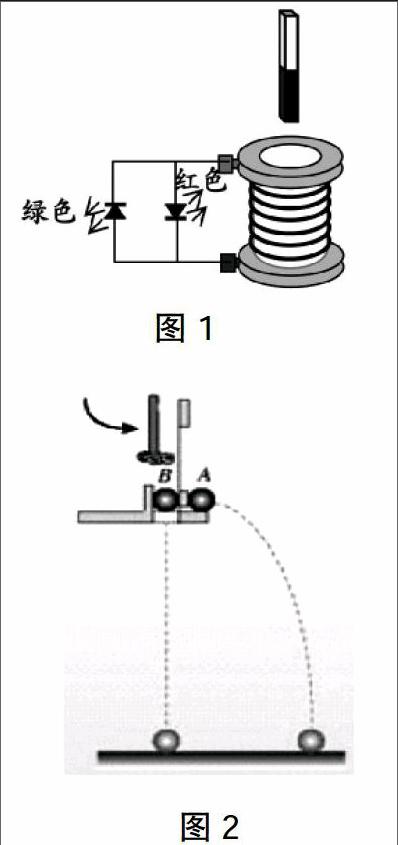

如人教版教材楞次定律的教学,通过对演示实验的探究,总结感应电流的方向与磁通量变化的关系,教材中是通过灵敏电流计指针的偏转来说明感应电流的有无和方向的,实验前要先确定灵敏电流计指针的偏转方向与通入电流方向间的关系,实验操作时因感应电流大小和惯性的影响,指针的偏转有点混乱,实验现象并不明显,不直观.发光二极管的单向导电性可以判定感应电流的方向,其发光的特性可以判定电路中有无感应电流,因此,笔者对教材中的演示实验做了如下改进:用红色、绿色发光二极管代替灵敏电流计,如图1,当磁铁在靠近、远离螺线管的过程中,通过红色、绿色发光二极管是否发光很容易观察到感应电流的有无及方向,实验现象一目了然.笔者在做自感、互感等许多电学演示实验时都是用发光二极管代替灵敏电流计来做演示实验的.

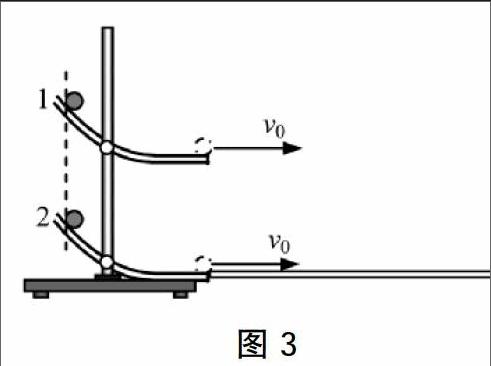

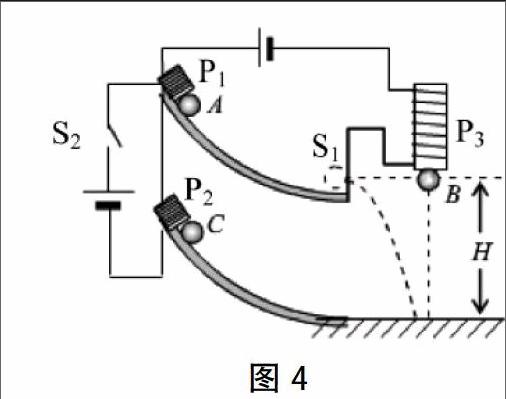

又如通过如图2所示,用小锤打击弹性金属片后,A球沿水平方向抛出,同时B球被松开,自由下落,A、B两球同时开始运动,观察到两球同时落地,说明了两小球竖直方向运动相同,人教版教材通过这个演示实验说明了平抛的竖直分运动是自由落体运动.能否通过实验说明平抛的水平分运动是匀速直线运动?笔者思考后,设计了如图3的实验:将两个完全相同的倾斜滑道固定在同一竖直平面内,最下端水平,滑道2与光滑水平板吻接.把两个质量相等的小钢球,从斜面的同一高度由静止开始同时释放,观察到两小球相碰,说明了两小球水平方向运动相同,即平抛的水平分运动是匀速直线运动.笔者进一步思考:能否对教材中的这个实验做一些改进,使它能同时探究平抛运动水平、竖直两个方向的运动性质?于是笔者设计了如图4所示的实验装置.(图中P1、P2、P3是电磁铁,S1是电磁铁P3的开关,S2是电磁铁P1、P2的开关).实验过程:(1)闭合开关S1、S2,让电磁铁P1、P3吸住小钢材球A、B,断开开关S2,A球下滑,撞开开关S1,使B球自由下落,观察A、B两小钢球是否同时落地;(2)闭合开关S2,断开开关S1,让电磁铁P1、P2吸住小钢球A、C,断开开关S2,A、C两球同时下滑,观察A、C两小钢球是否相碰.

二、拓展教材中的学生实验

高考实验题大部分是从教材中的实验演变而来的,做到源于教材,高于教材,又不拘泥于教材,真正考查了学生的实验能力.这就要求我们高中物理教师在实验教学中要对教材中的实验进行适当的变换情境、改变条件、转换角度等方面的拓展,从而达到纵向深化、横向拓宽等效果,使学生在真正理解实验原理的基础上提升实验能力.

例如,图5是人教版3-5教材上《验证动量守恒定律》的实验装置图.

拓展1:利用该装置如何探究A、B两球的碰撞是否是弹性碰撞?

拓展2:如图6所示:

①在木板表面先后钉上白纸和复写纸,并将木板竖直立于靠近槽口处,使小球A从斜槽轨道上某固定点C由静止释放,撞到木板并在白纸上留下痕迹O;

②将木板向右平移适当的距离固定,再使小球A从原固定点C由静止释放,撞到木板上得到痕迹P;

③把半径相同的小球B静止放在斜槽轨道水平段的最右端,让小球A仍从原固定点由静止开始滚下,与小球B相碰后,两球撞在木板上得到痕迹M和N;

④重复实验步骤②和③的操作,得到两球落在斜面上的平均落点用刻度尺测量纸上O点到M、P、N三点的距离分别为y1、y2、y3.请你写出用直接测量的物理量来验证两球碰撞过程中动量守恒的表达式 (用所测物理量的字母表示).

拓展3:如图7所示,将木板放在水平槽末端与水平地面之间,形成了一个斜面,斜面的顶点与水平槽等高且无缝连接.重复上述实验步骤②和③的操作,得到两球落在斜面上的平均落点M、P、N.用刻度尺测量斜面顶点到M、P、N三点的距离分别为x1、x2、x3.则验证两球碰撞过程中动量守恒的表达式为 (用所测物理量的字母表示).

三、探究教材中的课外实验

物理实验是实现物理教学目标的基本手段,是手、眼、脑综合运用的过程,通过实验可以培养学生的观察能力、操作能力、分析能力.实验不能仅仅限于课本上要求的实验,我们可以对实验教学做一些大胆的创新,如对高中物理教材涉及的科技前沿中的一些与中学物理有关的课外实验做进一步的探究,给实验教学更大的空间,为学生能力的展现提供了更为宽阔的舞台,留给学生更多发挥聪明才智的空间.在实验探究的过程中,学生们各抒己见,提出了多种探究的方案,不知不觉地提升了学生的能力.

如人教版教材必修2《牛顿第二定律》“科学漫步”中介绍了“用动力学方法测质量”的思想.笔者在复习实验时,结合“神十女航天员王亚平的太空授课”的话题,引导学生探究:如何在太空中测量物体的质量,激发起他们学习物理的兴趣.

实验导入:神十女航天员王亚平于北京时间2013年6月20日上午10点,在太空给地面的学生讲课.我们知道在失重的太空中,物体和砝码对天平两臂上的托盘压力为零,天平始终平衡,无法测量物体的质量.太空教师王亚平问:“那么,航天员想知道自己是胖了还是瘦了,怎么称重呢?”在神州十号,有一样专门的“质量测量仪”.“太空授课”的助教聂海胜将自己固定在支架一端,王亚平将连接运动机构的弹簧拉到指定位置.松手后,拉力使弹簧回到初始位置.这样,就测出了聂海胜的质量——74千克.endprint

原理:用光栅测速装置测量出支架复位的速度v和时间t,计算出加速度(a=),根据牛顿第二定律就能够计算出物体的质量(m=).牛顿第二定律是一个在一切惯性空间内普遍适用的物理定律,不因物体的引力环境、运动速度而改变,因此在太空和地面都是成立的.

同学们,如果你是一名航天员,在太空实验室中,如何测量物体的质量呢?请每个学生至少设计一个测量的实验方案.3天后,物理课代表收齐了学生的设计方案,笔者仔细批阅了每个学生的设计方案,每一种方案选定一位代表,并与他们一一做了交流,分别给他们提出建议和要求,让他们下一节在课堂上做交流.归纳起来主要是利用圆周运动、简谐运动、动量守恒三种方法测量太空中物体的质量.

四、开发教材中的铺垫实验

朱正元教授曾说:“说一千,道一万,不如实验看一看.”为了激发学生学习物理的强烈欲望,笔者在物理教学时,通过开发一些“新”“趣”“奇”“巧”的铺垫实验,为物理教学做情境的创设和有效铺垫,缩短物理概念和学生之间的距离,收到了“意想不到”的教学效果.

如人教版必修2《行星的运动》,课本上直接给出了开普勒第三定律的内容,能否给学生通过实验探究得出此结论呢?笔者在教学过程中是这样处理的:(1)通过表1给出了太阳系八大行星的公转周期T、半长轴a的数据,引导学生先猜想T与a可能的关系,然后再利用线性关系图象寻找它们的关系.学生猜想行星的公转周期T与半长轴a可能的关系有:T∝a、T∝a2、T∝a3、T∝a、T∝a……笔者在课堂上通过Excel一一作出学生猜想的各种关系图象,最后得到了如图8所示的线性关系图象.学生通过该图象得出了:T∝a,即是常数,=k;(2)通过表2给出太阳系八大行星、月球、地球同步卫星的公转周期T、半长轴a、k的数据,学生由表中数据很容易得到:k值与环绕天体无关,与中心天体有关.

教材联系着编者、教者、学生,如何进行有机的统一,获得最大化的教学效益,这是我们每个教师不懈追求的目标.教材内容是固定的,但教学内容是可选择的.在教材内容和教学内容之间,实际上存在着许多需要重新整合、优化的地方,这要求教师要有创造性教学的意识和能力,物理教师应依据教学目标、学生认知的水平、具体的教学情境以及自身对教学内容的理解,对教材内容重新进行整合、优化,合理组织教学内容,真正做到 “用教材教”,达到“教无定法”“以学定教”的境界.endprint