基于SOLO分类理论的教学实践和改进

2014-11-29黄晶

SOLO分类理论[1]是一种以等级描述为基本特征的质性评价理论.提出者比格斯和科利斯认为,个人的总体认知结构是一个纯理论的概念,无法直接测量,称为“设定的认知结构(HCS)”.在评价学生的学习时,关键不在于发展阶段或设定的认知结构,而在于他回答具体问题时表现出来的思维结构,即“可观察到的学习结果结构(SOLO)”. 比格斯根据学生回答出的不同复杂程序的学科具体问题,将循环出现的反应层次具体分成前结构、单点结构、多点结构、关联结构、拓展抽象五种水平.近10多年来,SOLO理论被国内教育研究者广泛应用于开放性试题的编制、高考试卷层次结构的设计等考试评价上,其实SOLO理论更大的价值还在于教学过程性评价、课程与教学的设计和改进,最终促进教学和评价的融合.

大学自主招生和保送生试题难度高于高考低于竞赛,注重对优秀学生的思维能力分层次考查,值得我们学习研究.笔者运用SOLO分类理论区别了在优秀学生自主招生培训教学过程中学生多角度解决问题时呈现的思维差异,分析了认知加工方式的差异和所处的思维结构,给出相应的教学诊断和教学改进. 下面以2013年北京大学保送生的光学测试问题为例.

一、测试问题与不同反应

(一)测试问题

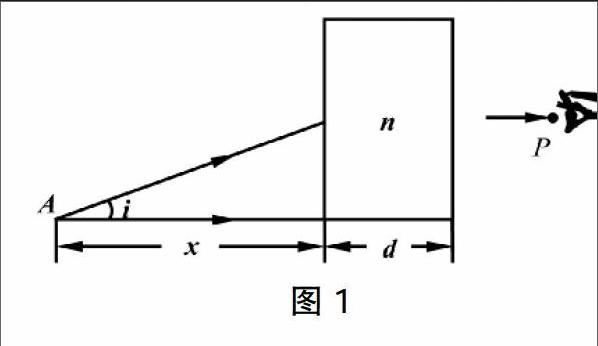

(1)有一块厚为d的玻璃砖,折射率为n,在其左侧面距左边x处有一点光源A,从P点向左看去,问A点由如图1所示的两条光线确定的像A′在玻璃砖左侧面多远处?对i取小角度时近似结果为多少?

(2)有两块等腰直角三角形棱镜,折射率为n′=1.5,从P点向左看去,问A点经玻璃砖系统成像的A′点在何处?各点位置和玻璃砖位置、大小如图2所示.

教学实践表明学生在成功解决第一小题后在第二小题发生了分化,下面给出三种典型求解思路.

(二)不同反应

1.反应一:激活相关经验 完成表征转换

(1)设置情境 激活旧知

如图3所示,分别为近轴情况下“人眼看鱼”和 “鱼眼看人”情境.人眼看到鱼像的视深h视=,鱼眼看到人像的视深h视=nh实.

(2)表征转换 同化顺应

本题中光源A发出的近轴光线经棱镜平面折射后成像,这是视深问题,再经过棱镜斜面全反射,可类比平面镜反射成像.如此逐次成像(如图4所示)可以得到点光源在各个面上的折射与反射后的物像位置.第一次经过竖直面折射成像为A1,像距为v1=n′u=1.5a. 经过斜面发生全反射后第二次成像为A2,像距为v2=2a.如此类推可得A6在P点左侧v=v6+a=a.

2.反应二:概念驱动 程序求解

(1)逻辑演绎 一般到特殊

如图5所示,球面成像公式+=.符号法则:实正虚负;若顶点O到球心C(OC方向)顺着入射光方向时R取正,若OC方向逆着入射光方向时R取负.

①平面折射:当R→∞时,球面极化成平面,成像公式+=0.

②镜面反射:当R→∞且n2=-n1时,成像公式+=0.

(2)光线追迹 逐次成像

对各个球面严格逐次应用成像公式进行分析,经过六次成像得A6,像距v6=-=-a.故A6在P点左侧v=-a,负号表示成虚像.

3.反应三:概括表征 直觉顿悟

光在棱镜斜面发生全反射,类比反射镜把光路“拉直”, “A发出的光经棱镜折射(1面)、反射(2面)、再折射(3面)的光路”等效于“B经过正方形玻璃砖两次折射(4面和3面)的光路”,即棱镜可以用边长为a的正方形玻璃砖代替,如图6所示.

同理,经过下棱镜斜面时候再次把光路“拉直”,整个光路等效图如图7所示,即等效于经过两个边长为a的正方形玻璃砖折射成像.

利用第一小题的结论,每经过一个正方形玻璃砖像点侧移一个Δx=a1-

=,故经玻璃砖系统成像在点左侧C′P=CP-2Δx=5a-a=a.

二、教学认知诊断

(一)学生认知方式和反应水平分析

以上三种学生在问题解决中其认知本质特征都是用“概念”或“理论”指引问题解决.学生都必须掌握“平面折射”知识和“光线追迹”“逐次成像”等光学系统成像问题的一般概念和理论,在有机统一各种信息基础上从整体上、宏观上把握问题的性质,然后按部就班地分析解决,反应水平都处在“关联结构水平”层次上.

学生的认知过程伴随着概念驱动[2]加工与数据驱动加工的协同作用,两者相互交互.例如第一种思路的学生不清楚或者已经忘记了“球面折射成像”这一背景知识,在问题情境中从事物的表面特征中提取已知信息,激活已有相关经验,类比了高中阶段常见的“视深情景”对此加以诠释.这样将新的刺激物与原有图式同化,激活旧知这部分认知方式过程更倾向于数据驱动,其特点是表征的抽象性、概括性不是很高,要完成习题解决的认知操作就需要情境信息的激活或联接.这说明他们对“平面折射”这一知识点只停留在离散的“点状结构”.

与此值得对比的是第二种思路,这部分学生的“平面折射”知识已经通过联系与区分、整理与提升成为更有结构、更有层次和更具稳定性的知识结构.所以他们关注到问题的深层特征,并能自觉运用“球面折射成像”的一般规律推导出“平面折射和反射”的特殊情况,进而严格按照符号法则“逐次成像”,解决问题有一套规范的程序,即使遇到其他光具组(例如透镜组)问题也能顺利解决.可以看出两类学生在“平面折射”这一知识点上处在不同的思维结构层次上,前者为单一结构水平,而后者则为关联结构水平.

最能体现学生思维价值的是第三种思路,固然其概念驱动的支点仍然是“逐次成像”理论,而更有特色的是其中有直觉思维和形象思维的交互参与.利用平面镜反射和棱镜全反射的相似性两次拉直光路,类比第一个问题推导的平行玻璃砖侧移成像的已有知识巧妙建模.既体现了学生大幅度跳跃式提取和加工信息用来战略性认识事物本质的直觉思维,又呈现了学生利用已有知识的本质特征(如“利用反射可以拉直光路”而不拘泥于“何种反射具体形式”)和想象经过重新配合与加工从而创造出新形象(将“类潜望镜成像系统”转化成“两个正方形玻璃砖”)的形象思维.这表明学生不仅有了对于问题的整体把握,而且还能对问题进行抽象概括出新的物理模型,使之适用于新的问题情境.其反应水平处在“拓展抽象水平”层次.

(二)试题编制意图分析

学生通过高中的学习已经熟悉“平行玻璃砖能发生一定侧移”的定性表征,命题者先通过第一个问题引导学生定量推导和演算上升到“近轴光线能侧移成像”的概括水平,然后期待着具有关注“问题本质特征”能力的学生的顿悟.很明显,第一种和第二种思路的学生没有展示出这种独特素质,尽管他们在解决第二个问题时都向评价者呈现了“用所学知识对物理问题进行严密的论述分析,做出完整的解释”的“关联结构”的反应水平.但他们解决一二两个问题时没有连贯性,说明他们“对新旧命题精细加工生成新意义”的能力有待于加强.显然命题者将看起来毫无关联的两小题设置在一起是为了让具有“拓展抽象水平”思维结构水平的学生有一个更好的呈现机会.

(三)学习成果SOLO分类和量化赋分

基于以上的分析,我们可以根据学生在解决问题的各种反应判断其思维发展水平所处的层次,并设置相对合理的量化赋分,以“量的测评”和“质的考查”相结合的方式来解释学生解决问题过程中认知发展的层次和规律,如图8所示.

三、教学改进和教学建议

认知心理学已经揭示了能力的本质含义:能力就是好的知识结构.学生是否具有能力其实就是知识结构中是否有思想方法与实践经历.[3]基于这些思考我们首先要清楚目前认识教学目标存在着缺陷,需要在传统的“二基”教学目标中增加 “基本思想”和“基本经历”,[4]因为教学目标是一切教学的起点和终点,所以完善教学目标是改善教学的基础.其次明确学生的学习需要是教学设计的必要条件.以上述精准的认知诊断为前提,针对学生在知识结构上存在的缺陷,我们可以设计教学过程引导他们去亲历物理概念的形成过程、物理规律的发现过程以及物理问题的解决过程.

在本例中针对在“平面折射”这一知识点上处于不同的思维阶段的学情,我们需要设计合适的教学过程“由特殊到一般”、“从简单到复杂”逐层递进发展变化的过程来揭示各知识点的内在联系,让学生在比较鉴别中认识新旧知识的联系和区别,对问题的分类完成从表面相似到本质相同的提升,使“关联结构水平”的知识结构得到更深层次的整理与提升.其知识序、认知序、教学序的统一如图9所示.

为了促使学生思维结构从关联水平进一步质变到拓展抽象水平,可以设计“既有同能力的伙伴间的水平互动又有和教师的垂直互动”的教学对话来共享第三种学生的解题思维经历,通过学生的互动、磋商、讨论,直至形成共识。最后可以设置后问题(如图10所示,求AB经过光具组成的像)检测策略是否已经自动化. 总之需要让学生经历“求解过程—感知策略—提炼总结策略—运用策略”,最后习得策略,实现知识结构的优化.具体教学流程如图11所示.

自主招生和保送生试题有高层次学生的选拔功能,对学生思维结构的考查更为精细化.一方面我们要组织学生参加学科知识竞赛、知识拓展类选修课、研究性学习等形式引导学生平时开展具有深度的学习和研究.另一方面还要引导学生在课堂之外关注社会生活中原汁原味的实际问题,注重物理知识与科技、生产、生活的紧密联系,体现STEM教育的思想,这样让学生经历分析与综合,认清关键特征,忽略次要因素建立物理模型,运用物理规律求解这些需要多种思维参与及保持思维活性的问题解决过程,积累活动的经验,最终促使学生思维水平的优化和提高.[□][◢]

参考文献:

[1] BIGGS J B, COLLIS K F.学习质量评价:SOLO分类理论(可观察的学习成果结构)[M].高凌飚,等译.北京:人民教育出版社,2010.

[2] 邢红军.从数据驱动到概念驱动:物理问题解决方式的重要转变[J].课程·教材·教法,2010,30(3):50-55.

[3] 梁旭.基于对学生错误进行认知诊断的教学[J].物理教学,2013,35(11):57-61.

[4] 梁旭. 拓展物理教学目标的内容[J].物理教学,2012,34(9):8-11.

[5] 黄晶.高考新题剖析及面对新课程的教学分析与思考[J].物理教学,2013,35(7):73-78.