大体积混凝土一维差分法计算与实测对比

2014-11-26梁晓鹏

梁晓鹏

(中国建筑第四工程局有限公司,广东广州 510665)

1 工程概况

百度国际大厦东塔楼工程位于深圳市南山区高新技术产业园,本工程地下3层,地上39层,建筑面积为90 733 m2,塔楼高189.3 m,用地面积5 995 m2,框架—核心筒结构,作为百度华南地区的总部和研发中心,是一座集运营和研发为一体的综合性研发办公楼。

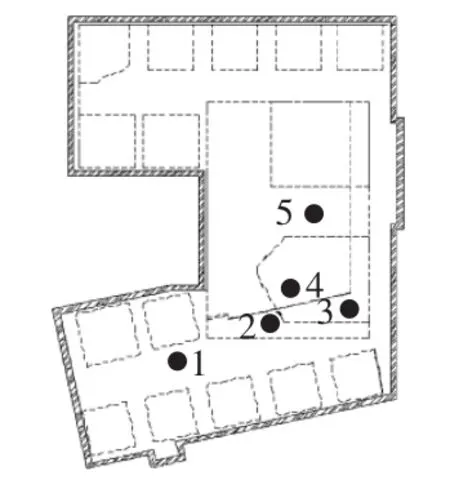

百度国际大厦东塔楼的底板厚度有 600 mm,800 mm,2 000 mm,3 500 mm,部分高低跨的地方有4 700 mm,5 900 mm,7 100 mm,承台的厚度有 1 300 mm,2 700 mm,3 500 mm 等,取2 000 mm,3 500 mm,4 700 mm,5 900 mm,7 100 mm 厚度作为测温点,根据塔楼结构底板厚度接近对称,测温点布置图如图1所示。

图1 测温点平面布置图

2 一维差分法理论分析

其中,α为混凝土的热扩散率,取0.003 5 m2/h;Δt为间隔的时间段,h;Δx为混凝土沿厚度分成的有限段;Tn,k为在第k时间里,第n层混凝土的温度;ΔTk为从(k-1)Δt天到kΔt天内散热温升;Q为每千克水泥散热,kJ/kg,较薄构件(≤1 m)取3 d散热量,较厚取5 d~7 d散热量,更厚的大块混凝土取28 d散热量;m为温升速度系数0.3~0.5,取0.5;W为每立方米中水泥用量,kg/m3;k为掺合料折减系数,取0.25;F为每立方米混凝土掺合料用量,kg/m3;c为混凝土的比热,取0.96 kJ/(kg·K);γ为混凝土的密度,本工程取2 370 kg/m3。

计算假定:为方便计算,对混凝土各处的初始边界温度,即k=0时的温度,与土直接接触的混凝土下表面初始温度取为地基温度,上表面初始温度取为大气温度;混凝土内部初始温度取其入模温度,混凝土上表面边界可假定为散热温升为0,即恒为大气温度;混凝土与地基接触面边界的散热温升可假设取混凝土内部散热温升的一半,即ΔTk/2。

底板混凝土采用了大量粉煤灰和矿粉替代部分水泥,同时选择合适的化学外加剂,形成复合胶凝材料,制备了低热高性能的双掺混凝土。混凝土原材料:水泥为P.O42.5级普通硅酸盐水泥;粉煤灰为妈湾电厂F类Ⅱ级灰;矿粉是“唐钢”粒化高炉矿渣粉S95;采用CPS-2高效缓凝型减水剂及WK复合纤维抗裂剂,底板C35P10混凝土配合比详见表1。

表1 C35P10混凝土的配合比 kg/m3

不同品种水泥产生的水化热,如表2所示。

表2 不同品种水泥水化热量 kJ/kg

现场测量入模温度为29.4℃,地基温度及初始大气温度取27.2℃,其他时间大气温度以实际记录为准。根据现场布置的5个测温点,核心筒底板3.5 m厚占的比例比较大,并且部分承台的厚度为3.5 m,故本工程一维差分法以3.5 m厚的底板为研究对象。

取 Δt=0.5 d=12 h;Δx=0.389 m,即分9 层:

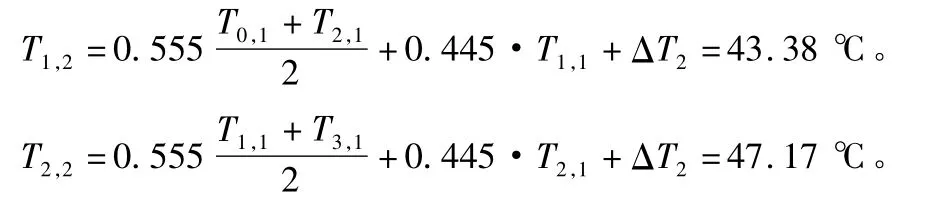

相应的差分法公式为:

画出相应的计算模型示意图,如图2所示。

从上至下各层混凝土的温度分别用T1,T2,T3,…,T9表示,相应的 k 时刻各层的温度即为 T1,k,T2,k,T3,k,…,T9,k。混凝土与大气接触的上表面边界温度用T0,k表示,与地基接触的下表面边界温度用 T'0,k表示。

k=0,即 kΔt=0 ×0.5=0 d。

上边界 T0,0取大气初始温度,T0,0=27.2 ℃ 。

各层混凝土温度取入模温度,即:

下表面边界 T'0,0取地基温度,T'0,0=27.2 ℃。

图2 差分法温升计算模型

k=1,即 kΔt=1 ×0.5=0.5 d 时,由式(2)得:

上表面边界温度,散热温升为0,其温度始终同大气温度,T0,1=26.2 ℃ 。

由式(4)代入相应的温度得:

同理当 k=1 时,即 kΔt=2 ×0.5=1 d,由式(2)得:ΔT2=7.85 ℃。

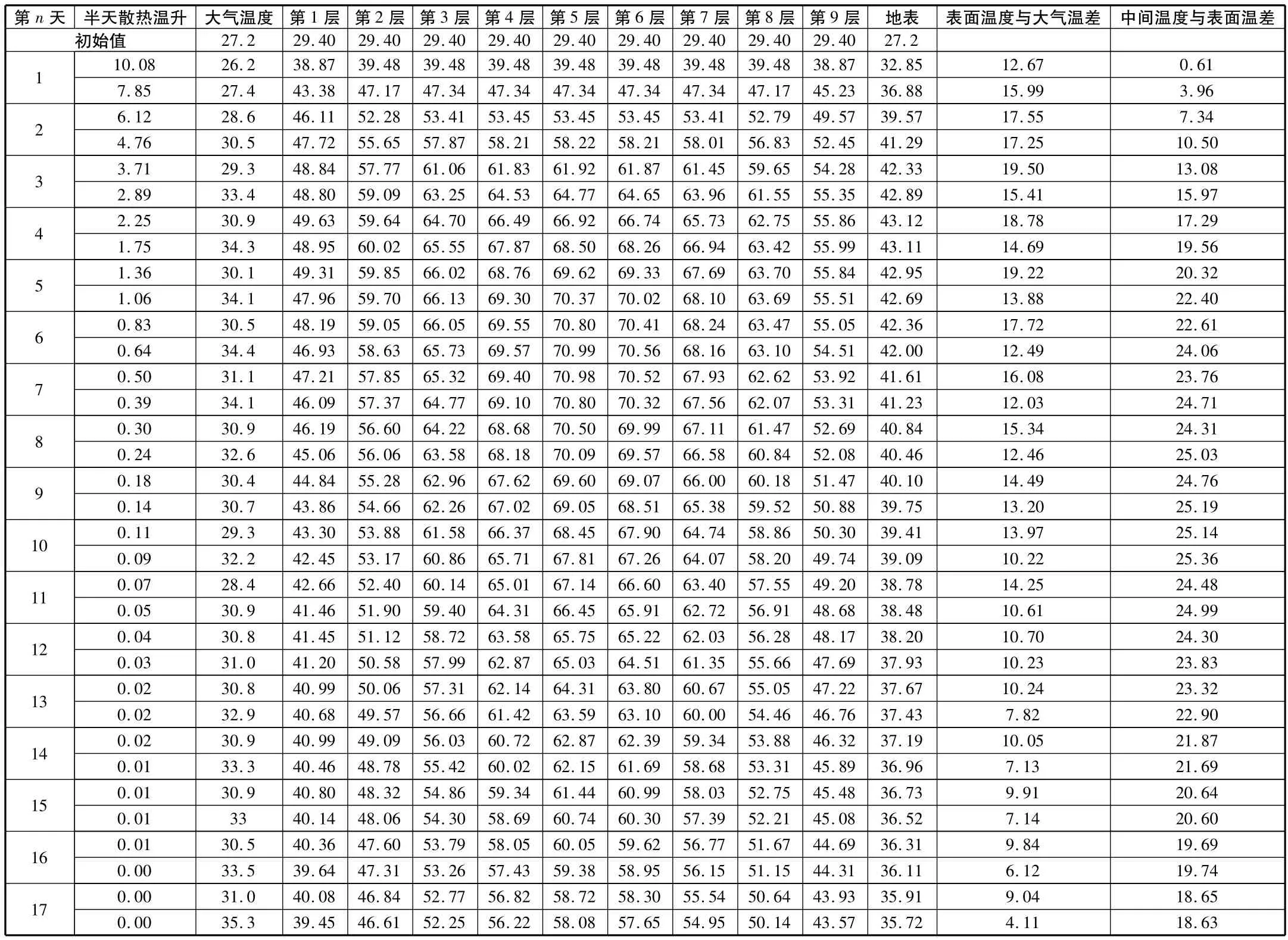

表3 第1天~第17天各层混凝土温度变化统计表℃

上表面为大气温度 T0,2=27.4℃,由式(4)得:

当混凝土内部最大温度与大气温度之差小于25℃时,以及混凝土浇筑体表面与大气温差不应大于20℃可以停止测温。本工程在15 d左右时内部最大温度与大气温度之差小于25℃,本工程在17 d后结束测温,为了方便分析比较,一维差分法理论分析温度计算到第17天,同理根据当k=1,2时的计算方法,可计算出当k=3~34,即第1.5天~第17天的1层~9层及地表的各层温度值,其温度值统计如表3所示。

3 实测混凝土内外温差

本工程采用中国建筑技术中心工程智能化研究所韦永斌所长研发的无线测温技术,可以实时无间断读取混凝土温度数据,可以动态观察各层混凝土的温度变化,设置每5 min读取一次数据。每个测温点设置上中下三点,上点离顶面及下点离底面都是大约10 cm,现场测温点埋设如图3所示。

现场大体积混凝土温度数据信息采集无线发射器,如图4所示。

图3 测温点接头

图4 温度信息采集发射器

混凝土实测温度数据半天整理一次,其实测温度数据汇总如表4所示。

4 理论计算与实测数据对比分析

为了达到比较好的对比效果,取一维差分法理论计算1层,5层,9层数值作为混凝土上中下点与实测值进行对比分析。

1)由表3可知,理论计算的上中下点的最高温度分别为49.63 ℃,70.99 ℃,55.99 ℃,出现时间大概为第3.5 天,第6 天,第4天;由表4可知,实测值的上中下点的最高温度分别为48.81℃,71.83℃,54.82℃,出现时间大概为第 2.5天,第 4天,第 3天。通过对比可知,理论计算与实测值相差1℃左右,中心出现最高温度在第3天~第7天的范围内,实测值最高温度都比理论计算出现得早1 d~2 d,说明混凝土早期每天产生的水化热要比理论计算值大,温度峰值出现时间提前。

2)由表3可知,理论计算表面温度与大气温差最大值为19.5℃,出现时间在第2.5天,中间温度与表面温差25.36℃,出现时间在第10天;由表4可知,实测值表面温度与大气温差最大值为20℃,出现时间在第1天,中间温度与表面温差27.9℃,出现时间在9.5 d;通过对比可知,理论计算出现最大温差与实测值比较接近,出现时间也比较接近。

3)根据GB 50496-2009大体积混凝土施工规范混凝土中间及表面温差不宜大于25℃,由表4可知,实测值表面温度与中间温差在第4天时超过25℃,大概维持一周左右的时间,考虑到该区域混凝土经过4 d后其极限抗拉强度有较大提高,并且厚度非常厚,温度梯度相对较缓,温差值可适当放宽(根据文献[1],里表温差不超过25℃~30℃),在盖一层薄膜和一层麻袋保温保湿情况下,未采取其他特别措施,经后期观察并未出现裂缝,可见里表温差在规范中的规定还有一定的潜力。

表4 混凝土实测温度统计表 ℃

5 结语

本文通过一维差分法的理论计算不仅能很好地拟合实测数据,而且能比较接近地反映各层混凝土温升的变化规律,说明一维差分法的理论计算是合理和有效的,在编写大体积混凝土施工方案时,采用该方法能很好地模拟里表温差的变化情况,具有十分重要的工程应用价值。

[1]王铁梦.工程结构裂缝控制:抗与放的设计原则及其在跳仓法施工中的应用[M].北京:中国建筑工业出版社,2006.

[2]张 金,巢 斯.大体积混凝土最大温升与里表温差的控制分析[J].施工技术,2010,39(sup):147-150.

[3]毛 洁,胡彩萍,孙小杰.大体积混凝土内外温差理论与实测不同的分析[J].山西建筑,2010,36(8):153-154.

[4]GB 50496-2009,大体积混凝土施工规范[S].

[5]刘沐宇,汪 峰,丁庆军.双掺粉煤灰和矿粉大体积混凝土水化放热规律研究[J].混凝土,2010(1):21-24.