明清《文心雕龙》文体论研究述评

2014-11-24李婧

李 婧

(中国海洋大学 文学与新闻传播学院,山东 青岛 266100)

明清《文心雕龙》文体论研究述评

李 婧

(中国海洋大学 文学与新闻传播学院,山东 青岛 266100)

《文心雕龙》文体论在唐代就产生了不小的影响,明清两代一直都是校注、评点之重。明人在《文心雕龙》文体论的注释上有很大进展,但在评点方面取得成果有限。清代学术大兴,加之有《文心雕龙》在明代的大量刊刻为基础,清代的《文心雕龙》研究上了一大台阶。文体论仍然是研究的重点,不仅注释愈加完善,更在理论研究上取得长足进步。

《文心雕龙》;文体论

《梁书·刘勰传》在谈到《文心雕龙》时,仅有一句评语,即“论古今文体,引而次之”。[1](P710)可见,《文心雕龙》问世之初是被作为一部文体论专著来看待的。文体论早在唐代就开始了其影响与传播,代表唐代官方权威的《毛诗正义》,就吸收了刘勰文体论中的观点。孔颖达在《毛诗正义》中解释郑玄《诗谱序》“诗谱”命名之由来时云:“谱者,普也,注序世数,事得周普。”[2](P9)显然取资《文心雕龙·书记》:“故谓谱者,普也。注序世统,事资周普,郑氏谱《诗》,盖取乎此。”①不过对文体论的校注、评点以至理论研究,却要等到明代之后。

一、明代对《文心雕龙》文体论的研究

《文心雕龙》在明代倍受推崇,广为流播,一时刊刻不绝,校注兴起,评点纷出。其中文体论成为研究的重点,远较《文心雕龙》其他部分为胜。明人在《文心雕龙》文体论的注释上有很大进展,但在评点方面,取得成果有限。

在校注方面,明代大儒杨慎首开风气,他以五色笔圈点,并附以评语,其中有些便明显具有注释的性质,对文体论所涉之典实、作家、作品多有说明,为明清《文心雕龙》校注的兴起导夫先路。

明代在《文心雕龙》校注方面集大成和奠基性著作是梅庆生《文心雕龙音注》。梅注初刊于万历三十七年(1609),至天启二年(1622)短短十多年间凡六次校定,用力甚勤,又被多次重印或翻刻,影响很大。梅氏《音注》是《文心雕龙》研究史上首次全面完整的注释,共计297注。特别是对文体论的注释已初具规模,计181注,占全书注释的二分之一强,是篇幅相当的创作论注释(计有49条)之三倍还多。如此侧重文体论,乃梅氏注释之体例使然。其篇首《凡例》云:

注元为字句脱误甚多至不可读,乃寻考诸书用以改补,复引诸书之文以相印证。又因篇中之事有难通晓者,诸书之文有多秀伟者,释名、释义,有便初学者,遂并载其文而注成焉。[3]

由此可知,梅氏注主要包括三方面内容:一,考校文本;二,解释典故;三,载录刘勰所提及之名篇佳作。而文体论正是《文心雕龙》中运用典故、征引文章最多的部分,因此,也便成为梅氏注释最为着力处,平均每篇有9条注释。而相比之下,创作论每篇平均不足3条,《体性》、《镕裁》、《总术》、《物色》四篇无注,《情采》、《定势》篇仅1注,《通变》、《声律》、《章句》、《指瑕》、《养气》、《附会》皆只有2注。其对文体论的注释尤重考录刘勰所论及之作品,收录了大量的资料,不仅仅“有便初学者”,也为研究者提供方便,后范文澜《文心雕龙注》以大量载录刘勰选评之作品为特色,即肇端于梅氏也。

明代另一部重要的《文心雕龙》注本是王惟俭《文心雕龙训诂》。其与梅注几乎同时完成,而流播不若梅注广泛,但其所注之完整详备则有逾梅注,成果多被黄叔琳辑注吸收。观王氏《训诂》,与梅氏《音注》相同,文体论的注释占很大比重,远多于创作论。文体论平均每篇有25注之多;而创作论中,除《神思》、《丽辞》、《夸饰》、《事类》、《练字》、《指瑕》等六篇注释较详外,其余各篇皆在5注以下,其中《风骨》、《定势》、《声律》、《物色》只有2条注,《体性》及《隐秀》甚至无注。这亦是其体例所致,王氏于卷首《凡例》云:“是书之注,第讨求故实”,而《文心雕龙》文体论用典远较创作论为多,自然出现了注释规模上的差异。

观王注的具体内容,与梅注侧重不同,而相得益彰。梅注重考录作品,载录文章不下数十篇。而王惟俭则明确表示不以载录作品为能,其《凡例》云:

古称善注,六经之外,无如裴松之注《三国志》,刘孝标之注《世说》。然裴注发遗事于本史之外,刘注广异闻于原说之余;故理欲该赡,词竞烦缛。若此书世更九代,词人罔遗。而人详其事,事详其篇,则杀青难竞,摘铅益劳。故人止字里之概,文止篇什之要,势难备也。[4](P20)

指出由于《文心雕龙》一书所涉及的作家作品过多,难以“人详其事,事详其篇”,故所涉人物仅注“字里之概”,所涉文章只备“篇什之要”而不录全文。梅氏因全篇载录作品,颇费篇幅,故出注有限,文体论平均每篇只9注。而王注不录原文,简明该要,故出注密集,文体论平均每篇25注之多,稽考群书,旁征博引,可以说将《文心雕龙》文体论所涉人名、篇名、史实典故等大部分都梳理出来了。

综观梅、王二注,以考辨为主的传统注释方式,客观上决定了用事密集的文体论成为其注释的重点和焦点。他们的注释考录了文体论涉及的大量典故、作家、作品,无疑为后世的理论研究提供了资料,奠定了基础。

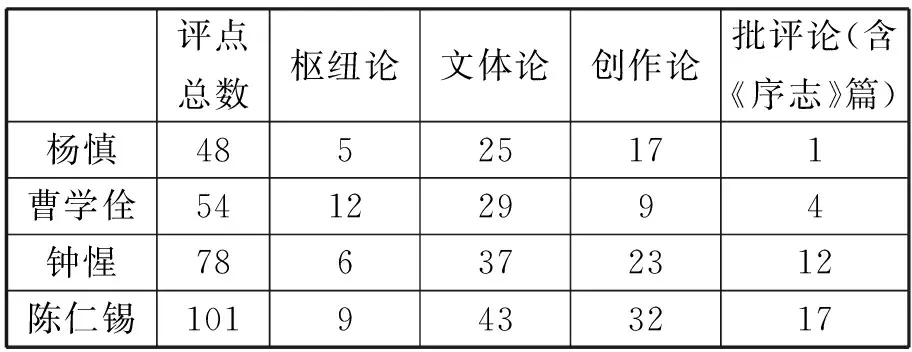

评点之风,明代大兴,对《文心雕龙》的评点亦蔚为大观。先后有许多名家评点过《文心雕龙》,如:杨慎、曹学佺、钟惺,陈仁锡,叶绍泰等等。从他们评点的情况来看(见下表),与对《文心雕龙》的校注相同,文体论成为了重点。在各家评点中,对文体论的评点皆约占总数之半,远远高出创作论的评点数。可见,明人对《文心雕龙》文体论是十分重视的。

评点总数枢纽论文体论创作论批评论(含《序志》篇)杨慎48525171曹学佺54122994钟惺786372312陈仁锡1019433217

数据据黄霖《文心雕龙汇评》统计。

但观明人对《文心雕龙》文体论评点的具体内容,多辞章鉴赏,少义理解析;褒贬空泛,不辨旨趣;评赏随意,自作发挥,存在着不少缺陷。唯杨慎、曹学佺、陈仁锡等人的评点,尚具有一定的价值。杨慎的评点,正如上文所述,有一部分属于注释,但亦不乏理论探究。或对刘勰的文学发展观表示肯定,如评《明诗》篇“采缛于正始,力柔于建安”为“此千古不易之言,彦和已阐之矣。”[5](P29)或对刘勰的作品品评予以赞赏,如谓刘勰“评《古诗十九首》得其髓者。”[5](P28)或从刘勰对每种具体文体的论述中提炼其总的批评标准和创作原则,如《封禅》杨评曰:“‘意古而不晦于深,文今而不坠于浅’,不特封禅之准,他文亦当如此。”[5](P78)杨慎的这些评点虽未必皆确切无误,又多点到为止,但大抵都是精妙之见。杨慎评点中,特别值得注意的是其对刘勰诗歌观的阐释。杨氏认为刘勰把诗训为“持”,指“持人情性”,“千古诗训字,独此得之。宋人说诗,梦寐不到此,盖宋人元不知诗为何物也”[5](P27),指出刘勰抓住了诗歌的抒情本质,超过宋人诗论,因此给予其至高的地位,切实揭示了刘勰诗论的重要价值。

曹学佺评语中,值得注意的是其以“自然”解刘勰诗论。曹氏指出“自然”乃刘勰诗论的核心,并且这一“自然”包含三个层次。《明诗》云:“人禀七情,应物斯感,感物吟志,莫非自然。”曹评“诗以自然为宗,即此之谓。”[5](P27)这是指诗在感物抒情上是自然而然的。继而,刘勰又云:“至尧有《大唐》之歌,舜造《南风》之诗,观其二文,辞达而已。”曹指出“达者,自然也。”[5](P28)此指行文上不雕琢不藻饰。《明诗》末段“若妙识所难,其易也将至。”曹评:“彦和(以)不易言诗,乃深于诗者。‘其易也将至’,则近于自然矣。”[5](P30)此为创作上的自然无法。曹能准确抓住“自然”这一范畴及其蕴含的多重含义,来解析刘勰诗论,确是颇具卓识。

陈仁锡选编的《奇赏斋古文汇编》节选《文心雕龙》四十七篇,附有眉批。其评点最引人注意之处在于处处批驳刘勰的雅正思想,这与大多数评点家大相径庭。这种观念突破了传统儒家文艺观,对我们今天的研究也是不无启发的。

二、清代的《文心雕龙》文体论研究

清代学术大兴,加之有《文心雕龙》在明代的大量刊刻为基础,清代的《文心雕龙》研究上了一大台阶。文体论仍然是研究的重点,无论校注还是评点,都较其他部分为胜。不仅注释愈加完善,更在理论研究上取得长足进展。

代表清代“龙学”校勘、注释最高成就的无疑是黄叔琳《辑注》。黄《注》并非凭空而来,而是以明注本为基础。其《例言》云:“梅子庚音注流传已久而嫌其未备,后得王损仲本,援据更为详核,因重加考订,增注什之五六,尚有阙疑数处,以俟博雅者更详之。”[6]可见其是在明王惟俭《训诂》本基础上考订增注而成。整体而言,黄《注》各篇的注释比重也与王氏相类,同样十分倾力于文体论部分,平均每篇有40注之多;而对于其他部分,其注释也相对较为简略,创作论部分平均每篇仅14注。黄注之体例也与《训诂》相同,考证人名、篇名、史实典故。其对文体论的注释较王氏《训诂》平均每篇增十五注左右,无疑更为详尽完备。

在评点方面,清代有黄叔琳、李安民、纪昀等多家评点过《文心雕龙》,学术水平有了明显的提高,与明代不可同日而语。其中代表最高水平的无疑是纪评。纪昀对文体论十分重视,其评文体论之数量近90条,占总数之五分之二,与创作论注释数基本持平,对文体论进行了多方面的探讨。

首先,纪昀对刘勰的一些观点进行了学术考辨。如刘勰认为是宋玉始造对问这种文体,纪昀则指出“《卜居》、《渔父》已先是对问,但未标对问之名耳。”[5](P52)更重要的是,纪昀对《文心雕龙》文体论进行了义理解析。其一,纪昀定《文心雕龙》性质为“论文之书”。[5](P90)纪昀在《书记》篇评语中明确指出《文心雕龙》是一部“论文之书”,即专论集部文章之书。因而纪氏认为史书、子书、《论说》篇中的经传注释、《书记》篇中的“谱、籍、簿、录”等二十四种笔札,在《文心雕龙》均属谰入,与其“论文之书”的体例不符。其二,纪昀评析了刘勰的某些文体分类。如评《书记》篇刘勰所论二十四种笔札并非书记体,而只是附于《书记》篇的一些无类可归的纷杂文体。其三,纪昀揭示并赞赏刘勰论文体时秉承的儒家雅正文学观。如评《明诗》首段云:“‘大舜’九句是发乎情,‘诗者’七句是止乎礼义。”[5](P27)准确揭示刘勰对诗歌本质的认识实是本之儒家《诗大序》。其四,纪昀揭示刘勰文体论救俗整弊之旨。如《议对》篇刘勰力批“议”体“舞笔弄文”、“空骋其华”,纪昀评其“洞究文弊。”[5](P87)其五,纪昀揭示刘勰论文体讲本末正变。如《文心雕龙·颂赞》篇论“颂”体之发展:首论“颂”自商代起确立了其“容告神明”的功用,纪氏以其在彰显“颂之本始”;[5](P38)继而刘勰指出“晋舆之称原田,鲁民之刺裘鞸,”是“野诵之变体,浸被乎人事矣”,纪氏谓其论“颂之渐变”;[5](P38)刘勰又论“颂”发展到“汉之惠景”时“沿世并作,相继于时矣”,纪氏以其在论“颂体之初成”;[5](P39)至刘勰批评班傅之《北征》、《西征》“变为序引,岂不褒过而谬体哉”,纪氏评其在论“(此)变体之弊”。[5](P39)纪昀清晰地勾勒出了刘勰是如何按照本末正变这条线索来论“颂”体的。其六,纪昀从刘勰对各种文体的具体评述中,归纳其总的批评标准和创作法则。如刘勰在《哀吊》篇赞扬潘岳的哀辞“情洞悲苦”,体现了刘勰“为情而造文”的一贯主张,纪昀指出“四字精妙,凡文皆然”。[5](P50)

总体说来,纪昀对《文心雕龙》文体论的评点考证精严,议论惊警。特别是其对文体论的义理解析,以评为论,突破了传统评点体例零散随意之不足,已经对《文心雕龙》文体论的若干重要问题作了颇具系统性的研究,“为与现代‘龙学’接轨,纪评可谓作出了重要的贡献”。[7](P344)

注释:

①范文澜先生已经指出:“《正义》此文窃取彦和而小变者。”见范文澜《文心雕龙注》,人民文学出版社1957年版,第482页。

[1]唐.姚思廉.梁书[M].北京:中华书局,1973.

[2]唐.孔颖达.毛诗正义[M].北京:北京大学出版社,1999.

[3]梅庆生音注《杨升庵先生批点文心雕龙》(卷首《凡例》),复旦大学藏明万历己酉刻本.

[4]詹锳.文心雕龙义证[M].上海:上海古籍出版社,1989.

[5]黄霖.文心雕龙汇评[M].上海:上海古籍出版社,2005.

[6]清.黄叔琳.文心雕龙辑注·例言[M].北京:中华书局,1957.

[7]汪春泓.文心雕龙的传播和影响[M].北京:学苑出版社,2002.

责任编辑 张吉兵

I206.2

A

1003-8078(2014)04-0046-03

2014-01-03

10.3969/j.issn.1003-8078.2014.04.14

李婧(1983-),女,山东烟台人,中国海洋大学文学与新闻传播学院讲师,复旦大学中文系中国文学批评史专业博士。

山东省高校人文社科研究计划项目,项目编号:J12WE81。