美国、英国和日本残疾人福利制度比较研究

2014-11-07杨立雄

杨立雄

(中国人民大学劳动人事学院,北京100872)

一、残疾人社会福利制度比较

(一)三种福利类型

虽然英美两国在政治、经济、文化和社会等制度上具有很大的相似性,但是两者仍然存在相当大的差别。尤其是社会福利制度的选择,两个国家存在根本性的区别。英国早在17世纪初就颁布了《济贫法》,并于1947年宣布建成世界上第一个福利国家;而美国直到20世纪30年代经济危机之后才开始逐步建立所谓的“不情愿的”福利国家制度(reluctant welfare state)。在艾斯平-安德森(Esping-Andersen)的福利国家分类学里,美国和英国均属于“自由主义型”福利国家[1]。其福利体制的基本特征是:家计调查式的社会救助居支配地位,只有极少量的普惠性的转移支付;社会保险的作用有限,并未覆盖全体劳动者,更未覆盖全体人群;社会权利的概念并未深入人心,而平等主义则备受尊崇。然而,根据艾斯平-安德森的“非商品化”评分可以看出,美国和英国相差甚远;相反,英国与属于保守主义型的意大利却非常接近,与日本也比较接近。而金斯伯格则将英国划入自由集体主义福利国家,美国划入法人市场经济福利国家[2]。

对于日本福利国家的分类,在艾斯平-安德森那里被划入与德国等国家一类的保守主义类型。这种类型的基本特征是以基于精算的社会保险为核心内容,与劳动力的市场参与和缴费关联。但是,艾斯平-安德森注意到日本与欧洲保守主义福利国家的区别,将其称之为“作为混合(Hybrid)模式的日本”[1],但不知什么原因,艾斯平-安德森对日本的福利国家范式的特征未做充分讨论,所以日本一直未能准确定位。随着东亚经济的快速复兴,尤其是中国经济的快速发展,吸引了越来越多的社会政策研究者对东亚福利制度的关注,越来越多的学者注意到东亚社会发展模式的独特性[3],即基于儒教文化[4]和家庭保障之上形成的“剩余主义”(residual welfarestates)模式[5];社会政策从属于经济发展[6];保障水平低下[7];强调劳动伦理和私人福利(private welfare)。在这种背景下,日本被多数学者归于“东亚福利模式”。

(二)残疾人福利内容

美国、英国和日本残疾人社会保障的主要内容有四个方面:

一是就业保障。就业不仅可以使残疾人做到经济上的独立,而且大大提升其人格的独立性。因此,就业保障是残疾人社会保障的重点。在这一点上,英国尤为明显。英国针对残疾人的有关工作和就业类的津贴达到七八项之多,就业服务项目多达十余项。针对残疾人等特殊群体,英国还建立了“特别就业中心”,特别就业中心办事处或特别就业中心工作人员将根据残疾人所处的不同阶段提供专业意见(即使其没有工作经验或很长时间没有工作),并且让其了解有权获得的利益和津贴。“特别就业中心”还为残疾人配备就业顾问。就业顾问不仅为残疾人制定职业发展规划,还提供心理咨询等事务。美国则设立残疾指导日,通过职业生涯探索,工作见习和实习,提供就业机会,匹配学员/导师等,促进残疾学员职业发展。

二是居家养残服务。20世纪五六十年代,美国残疾人发起“去机构化”运动,其核心主张是:摆脱对机构的依赖,允许那些具有严重身体残疾的人进入社会主流。在“去机构化”运动的影响下,美国于1963年通过《社区精神健康中心法》,国家开始逐步取消大规模的福利机构,将残疾人融入到社区之中。在英国,社会学家夫曼(Goffman,E.)的社会学理论给机构化养残带来冲击,一种新的观念逐步被公众所接受,即残疾人应该融入到社区生活中去,政府提供的机构服务逐步缩小,而社区服务逐步扩大。为使残疾人进一步融入社区,三个国家加强了居家养残服务。如美国城市的发展障碍办公室为自理能力差、需长期照料的残疾人提供居家服务;美国还设立了家庭照顾服务计划,提供的服务包括:个人照护(如家政服务)、长期家庭健康照护项目(居家照护,个案管理,专业护理)、长期照护管理计划(个案管理,达到专业医疗机构水平的专业照护)、生活协助项目(长期托养,监管,以及家庭健康照护服务)、居家照护计划(针对重度残疾人的医疗和相关服务)。日本的居家养残服务主要有两种类型,即昼间生活支援型服务和访问型服务。

三是交通出行服务。包括两个方面:(1)加强无障碍环境建设。尤其是日本的无障碍环境值得一提,所有路口全部坡化,主要路段人行横道口都装有盲人过街音响指示器,公用设施内轮椅可以通达所有地方,所有地铁站都装有升降机,并带有盲文的按钮,每列地铁列车都有专门车厢设有轮椅席位,盲道从地上一直铺到地铁站台。(2)提供便利交通工具。英国向因残疾而在交通工具上有特殊需求的残疾人提供特定服务,包括:蓝色徽章泊车计划、移动工具计划、汽车消费税(汽车税)的豁免、社区及公共交通。美国城市交通管理部门推出AAR(Access-A-Ride)服务,为无法使用公共巴士或地铁服务的残疾人提供交通服务,这是一种一站式、门对门的服务,全天24小时提供,无休息日。

四是康复服务。美国开展了早期干预项目、针对特定类型残疾人的康复服务和职业康复;英国的残疾人康复服务业分为生理康复和精神康复,生理残疾康复包括听力保健服务、视力照顾和服务、说话及语言治疗、理疗等,康复服务项目多,服务水平也较高。日本的康复服务也多由医疗保险和长期护理保险基金支出,康复项目多,保障水平高。

(三)残疾人服务提供模式比较

残疾人服务的提供是指一系列集体选择行为的总称,它包括是否提供某种残疾人服务、如何提供、何时提供,以及提供的质量和数量等的一系列规定。从三个国家残疾人服务提供模式看,基本形成“政府主导,多元供给”的局面。

一是政府主导。随着公共服务的提供由政府直接提供的单一模式走向多元主体竞争合作的多元提供模式,政府在公共服务中的角色定位也发生了很大变化:即政府主要是提供者而非递送者;或者说,政府更应该是规则和制度的制定者和执行的监管者,而不是直接的执行者。(1)政府是残疾人政策的主要推动者,也是残疾人服务的管理者和监督者。残疾人服务需要政府管理,但政府管理的重点在制定政策,促进法律法规的出台。日本城市残疾人服务递送过程中,各级政府都有较强的干预。而英国和美国则不同,受自由主义文化和社会价值观的影响,人们对于政府的干预一直保持高度警惕,政府仅保留制定法律、必要服务的提供、监督服务的提供等职能,不能过多地干预社会福利服务的提供。如日本制定了《障害者自立支援法》,日本政府残疾人服务的法律依据是《残疾人服务和支援法案》;美国则制定了《美国残疾人法》《机构化个体的公民权利法》《国家家庭照顾人员支援法》《力争自足计划法》。英国也制定了《残疾人歧视法》和《公平法》等法律法规。(2)政府承担了残疾人服务的财政责任。从残疾人事业支出看,2009年,日本残疾支出占GDP的比重为0.4%,美国为1%,而英国达到2.4%。从三个国家的支出看,英国残疾人支出占GDP的比例最高,这也是英国对残疾人社会保障和服务体系进行改革的一个重要原因。日本最低,但是2012年,日本有关残疾人的预算支出达到1 522亿日元,占财政支出的比例为16.3%。政府的优势在于动员并使用社会资源的能力,在残疾人服务的生产和提供方面具有市场组织和社会组织没有的优势和效率,所以多数国家将政府定位为残疾人服务的主要提供者,政府通过再分配成为残疾人服务的管理主体。

二是多元供给。当然,政府主导并不表示残疾人服务全部由政府承担。事实上,在上述三个国家中,除政府之外,社会也承担了相当大的一部分责任。日本实施长期护理保险制度之后,老年残疾人的护理、入住机构等费用均由护理保险基金支出;美国虽然也实施了长期护理保险,但是属于商业性质。因此,如果参加了长期护理保险,则费用由保险基金支出;如果没有参加长期护理保险,则护理、照料等费用由个人支付;贫困者、老年人则由医疗救助基金支出。除此之外,残疾人服务资金的来源渠道还有:(1)社会捐赠。美国和英国的残疾人服务资金中很大一部分来自社会捐赠,这与英国和美国的慈善传统有着密切关系。尤其在美国,一些残疾人服务机构需要向社会募集资金,政府的财政补贴或购买服务仅占其业务总量的一半左右。日本的社会福利法人财团也可以从事社会募捐活动,但是社会捐赠占总资金的比例较小。(2)个人收费。凡超出基本公共服务之外的服务项目,服务组织向个人收取费用。价格根据服务项目而定。日本残疾人社会服务的90%由政府负担,残疾人负责服务费用的10%,对于不同收入群体设置了负担的封顶线。

(四)残疾人服务递送组织比较

残疾人的服务递送是指将各种有形(如资金和设备等)和无形(制度和政策)的资源转化为产品和服务的技术过程,它是将服务提供者提供的服务递送到服务者的中介和桥梁。

一是政府。在新公共服务理论看来,政府应从福利递送者的角色退出,而由民间组织和市场组织承担这一角色。但是,残疾人服务具有特殊性,部分服务递送不可能完全由民间组织和市场组织来承担,必须由政府直接举办。在上述三个国家,政府均直接举办设施,但是政府在其中发挥的作用有限。如英国规定,出现下述的四个条件时,政府有职责作为直接的服务提送主体,为残疾人等特殊群体提供社会服务:(1)地方政府有法定义务亲自提供的服务,如为残疾儿童提供必要的服务;(2)按照可接受的标准或价格,外部市场不能或不愿提供的服务,如高度依赖照料的残疾人;(3)当非公立服务薄弱,甚至可能崩溃,或者存在维护高价格的垄断风险,需要政府提供服务;(4)公众期望和消费者选择,要求某些持续的公共提供的服务[8]。美国的少数特殊学校也是公办公营。日本以前规定助劳机构、福利工厂等设施的经营一般由当地政府或社会福利法人举办,后来NPO等组织和团体也可以参与。所以到现在,政府仍然直接举办了一些助劳机构和福利工厂,但是数量呈减少趋势。

二是非营利机构、福利法人。上述三个国家,非营利机构是残疾人服务递送组织的主要组成部分。当然,三个国家有所区别,美国和英国以非营利机构为主,而日本则为社会福利法人为主。所谓社会福利法人,是指以从事社会福利事业为目的而设立的法人,分为设施法人和支援法人。社会福利法人是依据《社会福利法》的有关规定而设立的以提供社会福利服务等事业的公益性法人。由于社会福利法人具有高度的社会公益性,所以其经营必须具备安定性和公正性,而且申请设立时,其法人代表和主要负责人的资产状况和品行需要满足一定的标准。法人的设立得到许可后,经营方面需要服从政府制定的有关规定并要接受主管部门的严格监督和检查。但是另一方面,社会福利法人可以优先获得政府提供的财政补助并享受法人税和固定资产税的免除等优惠政策。社会福利法人制度建立在“公助”基础之上,通过发挥民间力量帮助政府解决了满足本地社会福利服务需要的实际问题,而且还为社会提供了大量的就业机会。应该说是政府购买服务的一种一举两得的有效形式。

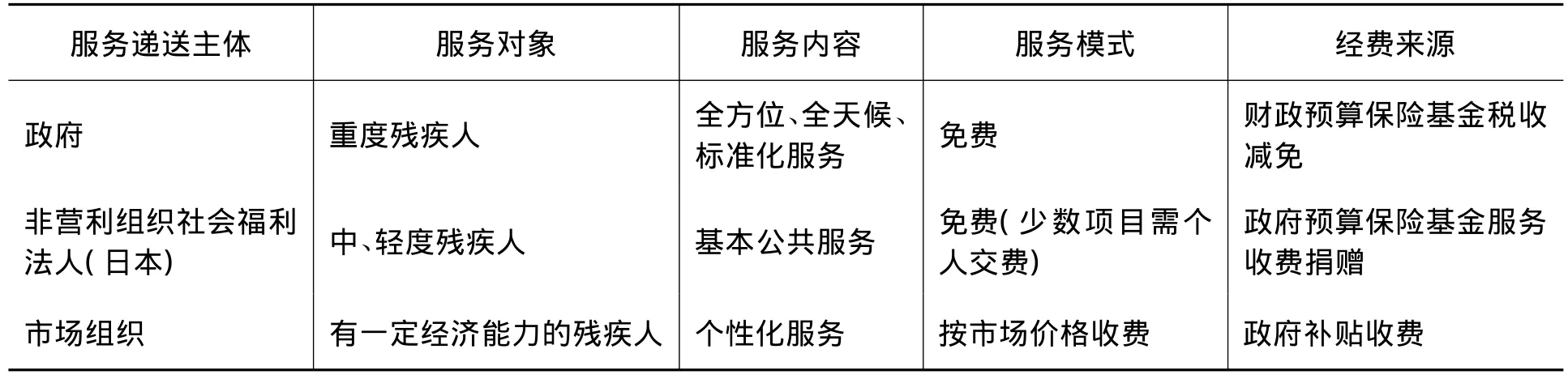

三是市场组织。上述三个国家均有对残疾人发放的各种津贴,有些津贴项目目的在于补贴服务支出。残疾人领取这些津贴后,可以向市场组织或非营利组织购买服务。同时,在基本公共服务需求之外的部分,市场组织也发挥着重要作用。通过比较,发现三个国家不同递送主体存在一定的分工,形成多层次的残疾人服务体系(见表1)。

20世纪80年代,西方福利国家在经历了福利危机之后,纷纷进行了大规模的福利改革,从“国家福利”向“多元福利”转变已是国际社会政策变化的大势所趋。

日本则在儒家文化的影响下,受威权主义的影响,曾经历过政府和家庭两大主体是残疾人服务的主要提供者阶段,但是,随着残疾人保护理念的国际化变迁,愈发注重培育诸如社区组织、民间机构来承担社会福利服务的提供。尽管日本的各级政府仍是残疾人服务提供的一个重要主体,但民间组织作为更加重要的残疾人服务递送主体的发展趋势更加明显。目前,日本的残疾人服务机构主要是具有民间性质的社会福利法人承担,但是越来越多的NGO、NPO组织加入到这一服务行列中来。

美国在整个崇尚自由价值取向的文化中,第三部门的力量一直在整个美国社会保障的发展中扮演着重要角色。美国市民间机构在残疾人服务中发挥着重要作用,这得益于民间组织与政府的合作机制。为鼓励民间组织的发展,美国(全美国也是如此)建立了完善的基金管理制度,再加上税收上的优惠,民间机构得到充分发育。在残疾人的职业康复以及医疗康复方面,美国充分利用非政府组织的力量,形成了国家与地方政府的分权以及国家与私人、志愿机构互动互补的格局。这点在美国也得到了体现。如美国城市早期干预部门通过民间个体或机构服务提供商为残疾婴幼儿,以及他们的家庭提供各种不同的早期干预服务。当早期干预部门人员需要相关服务时,会与服务提供者联络,市政府将根据州政府规定的费率以及具体服务类型为服务提供者提供报酬。此外,政府部门还通过与民间组织合作,共同开展大型社会活动,为残疾人提供服务。如青年和社区发展局、美国州立发展障碍委员会与基督教女青年会共同合作,举办了多项康复活动,为许多残疾人提供了服务。美国劳工部残疾人就业政策办公室、美国社会保障部与美国残疾人协会(American Association of People with Disabilities)合作,举办残疾人指导日,促进残疾学生和求职者职业发展。

英国残疾人服务体系社会化主要表现在将国家、市场、社区、非政府组织和家庭的力量有机结合起来,英国残疾人的社会保障和服务体系特别强调动员各种力量的作用来保证残疾人的独立生活。英国残疾人社会保障非常强调社区照顾的作用,社区照顾就是指由家人、朋友、邻居及社区志愿者为残疾人提供照顾。社区照顾最早起源于20世纪50年代的英国,这种照护形式不仅有利于残疾人了解自己生活的社区、参与社区,而且能有效地给残疾人以生活帮助和精神关怀;英国在构建残疾人服务体系过程中,最突出的特点体现在最大限度地发挥社会服务资源的作用。政府仅保留少部分为残疾人直接服务的责任,将绝大多数为残疾人提供的服务进行外包,通过购买服务引导和发展大量的非营利机构和部分营利机构参与其中,按照市场化的运作模式,高效地开展残疾人服务工作。例如,英国政府长期与英国最大的非盈利残疾人服务组织隆纳济世之家合作,政府提供近90%的服务性资金,济世之家提供专业化的托养照料和居家护理服务,从过去政府提供的有限服务发展到满足残疾人不同需求的服务。因此,英国残疾人服务整合了不同的社会资源,引导非营利性组织和志愿者参与到残疾人服务领域,针对不同的服务内容,实现了在各个领域的专业化、服务内容的多样化,提升了残疾人服务的水平和质量,建立了一套科学的服务管理和评价考核体系。

为推进公共服务民营化,提高服务的质量和效果,增加服务对象和服务内容的选择性,英国在相关甚至通过立法来推进服务提供的变革。1990年,《国民健康服务和社区照顾法案》把市场机制引入国民健康服务中,提出了服务购买者和服务提供者的区分。由于实现了政府不再直接提供服务的改革,以及对非营利组织的培养和支持,政府和非营利组织之间的关系逐渐演变成为服务采购商和服务承包商之间的关系,政府与非营利组织之间的经济关系得以建立。政府和非营利组织间的这个服务购买关系具体表现为:政府先是让非营利组织参与服务提供方案的设计,在完成方案设计后组织非营利组织积极参与服务提供方案的申请和竞标,在完成竞标后,政府和非营利组织签订服务购买协议,由非营利组织实施对残疾人提供服务的递送,政府按照协议的规定及时支付非营利组织相应的费用,不得拖欠。同时,服务提供的过程中,政府还实施对服务递送效果的监测。

二、残疾人社会福利发展理念比较

(一)英国:结果平等和区别对待

阶级社会是一个不平等的体系,如何消除阻碍公民权利充分平等实现的障碍?英国公众认为,仅承认权利的平等能力是不够的,还需要追求一种平等社会财富(equal social worth),而不仅是平等自然权利(equal natural rights)。尤其是对于残疾公民来说,不仅需要进一步强化其社会权利,更重要的是让他们达到社会公众或残疾人所期待的某种结果——正常水平的生活(ordinary live)[9]。

早在20世纪40年代,英国就建立了一系列的社会保障制度,以改进残疾人的基本生存条件。然而,因为未充分考虑到社会融入问题,随着社会保障制度的完善,反而招致了更多残疾人团体的不满,他们纷纷走上街头表明自己的主张。残疾人的草根运动导致了残疾人理念从“个人悲剧”(personal tragedy)向“残疾”(disability)的转变。前者的理念是:身有残疾使他们功能受限,是一个“牺牲品”,因而需要个人政策的优先,需要医学治疗,需要康复,需要国家的福利保护。而后者则更强调“残疾”(disabling)和排斥,要求政策的制定在于克服他们融入社会的障碍,提供相应的支持,以保障他们得到正常的生活(ordinary live)。

为了使英国残疾人达到正常的生活,英国在建构残疾人福利制度时采取“因为特殊,所以给予特殊对待”(You are special,so treat you special)的区别对待原则,构建了一个庞大而完善的残疾人社会保障体系和服务体系。

首先,社会救助和津贴项目的种类繁多。针对残疾人的社会救助项目和津贴项目主要包括:选举办公室津贴;残疾人设施补助;护理津贴;伤残生活津贴;残疾人保险金(收入支持);就业及援助津贴;残疾人经济帮助;独立生活基金;个人独立支付;收入锐减津贴;重度伤残津贴;疫苗损害赔偿制度;照顾者津贴;残疾学生津贴;盲人津贴;工作津贴;残疾人基础设施补助金;残疾学生津贴。如果再加上地方政府实施的一些针对残疾人的补助制度,英国残疾人享受的社会救助项目多达十几项。

其次,残疾人社会服务项目细致周到。综观英国残疾人福利服务的内容发现,英国残疾人服务的分类十分多样化。既有针对不同年龄阶段的服务,也有针对不同业务领域的服务;既有针对不同类别残疾人的服务,也有针对不同程度残疾人的服务。这些服务无论是项目的设置,还是具体工作的实施,都充分体现了个性化的特征,普遍以残疾人需求为核心,避免使残疾人处于被动服务的地位,同时,最大程度地提高了服务的质量和效能。主要的服务项目包括:残疾人日常生活服务;康复服务;残疾人特殊教育需求评估服务;残疾人公共交通服务;特殊教育儿童的交通服务;残疾人设施服务;残疾人日间照护服务;残疾儿童支持服务;残疾人优待服务;老人和残疾人的花园护理服务;残疾人护照服务;代步车和电动轮椅服务;“蓝徽”计划;社区警报服务;家庭无障碍环境改造服务;残疾人福利帮助热线。

最后,就业支持服务众多。为鼓励残疾人外出工作,摆脱福利依赖,英国提供多种与就业相关的服务和项目。包括:提供就业指导,规划职业发展方向;实施工作阶梯计划、工作获得计划、残疾符号计划、职业开始计划、工作准备计划和残疾人新政计划;为求职者提供免费培训;为残疾人提供工作选择方案。

(二)美国:机会平等和正常对待

受个人主义和社会契约论的影响,美国在建构残疾人福利制度时,采取“因为你特殊,所以你需要正常化”(You are special,so you must be normalization)的平等对待原则。在这一原则的指导下,美国残疾人制度建设围绕“增能”(empowerment)或“赋权”展开。美国具有强烈的个人主义传统,强调自强自立。认为如果保证机会均等,人们完全可以通过自身的努力去实现自己的理想。这些观念一方面极大地推动了美国工业化和经济的发展;另一方面又强化了这样一种信念,即美国为其公民获取财富提供了充分的机会,因而美国不需要建立一个开销巨大的福利国家。美国固有的文化价值观决定了他们对社会福利的看法:社会福利项目百害而无一益;通过提供平等的机会可以防止社会问题的发生;自由放任的政策足以解决社会的问题等;每个人都应该对自己的前途负责,贫富是自己的事,政府不应该干预。在实践中表现为,主要由市场和家庭来肩负因失业、疾病、残疾等原因造成的贫穷者的救济责任,国家和政府只是在市场和家庭救济失灵的情况下才承担有限的救济责任。即使到现在,这种剩余性的社会保障制度特征依然明显。

在这种理念的指导下,美国残疾人福利制度并不因为残疾人的特殊性而采取区别对待和优先对待的原则。美国人认为,残疾人虽然在身体或心理方面具有某些缺陷,但他们仍拥有平等的“公民资格”,国家、政府和社会有义务和责任增强残疾人的社会功能,促进残疾人的权利保障,但是,他们也应努力履行公民的责任和义务。所以,美国残疾人福利制度均以提供平等的就学、就业机会为目标,福利制度转向更为广泛的以保护权利为主而不是以提供福利为主的体系。

根据艾斯平-安德森的划分,美国与英国、澳大利亚、新西兰等国家同为自由主义型的福利国家。在这种福利体制中居支配地位的是不同程度地运用经济调查和家计调查的社会救助,辅以少量的普救式转移支付或使用有限的社会保险计划[1]。美国的社会福利项目强调“指向性”,为确保社会福利确实流向最需要的人群,美国采取了比较严格的资格审查制度,同时尽可能采用非现金形式,避免社会福利资源的浪费。

但是需要注意的是,美国的福利制度与其他盎格鲁-撒克逊国家有很大差别,其福利制度表现了明显的两重性:一方面,缺少较高层次的社会安全网;另一方面,却将社会救助这一最低层次的“安全网”织得相当完满(除澳大利亚这个特例国家之外,美国的社会救助受益人口占总人口的比例在发达国家中是最高的)。这种独特的福利制度被称为“不情愿的福利国家”(reluctant welfare state)[10]。美国的文化价值观和政治、经济制度决定了美国社会政策的矛盾性:一方面,美国人对那些饥饿、贫困、生病和过往的人表示同情(发达的私人慈善和完善的社会救助);另一方面,他们又对需要帮助的人漠不关心(不完善的社会保障体系)。

在自由主义理念指导下,美国残疾人的社会保险项目多与就业相关联,并依托市场保险运营;针对残疾人的社会救助项目与其他群体一样,设立严格的资格审查条件,并且保障水平较低,政府部门对残疾人提供的资金支持有限。美国的特殊教育,90%以上的残疾学生都在公立学校里接受教育,这些学生大部分与正规班级一起上课,参加课外活动,并且有能力达到取得毕业证书的要求。地方学区为居住在本学区、符合学龄的学生提供免费的公立教育[11]。服务内容上看,美国针对残疾人教育、康复、就业的项目众多,体现出美国政府对于残疾人人力资本开发以及帮助残疾人自立、减少其对公共福利依赖的政策取向。

(三)日本:同情主义和慈善模式

受东方文化的影响,早期日本文化中对待残疾人的态度是一种“因果报应”范式,认为残疾是残疾者前世或今生罪恶的一种报应,是上天对前世造孽或今世犯恶之人的一种惩罚,残疾人理应自己承担这种惩罚。因果报应论往往将残疾人视为洪水猛兽或灾难的化身,被视为个人甚至家族的一种耻辱,经常遭到驱逐甚至迫害,生活极端窘迫,处境相当可怜,处世十分艰难。近代,日本受西方文明影响,残疾人社会保障和服务体系逐步得到完善,残疾人权利得到较为充分的保障,先天宿命论虽然有所转变,但是整个社会对待残疾人的观念处于医疗模式阶段,认为残疾人的保障仅只是一个医疗和康复的问题,并且认为残疾人具有极大的依附性,是社会的累赘和附属物,需要社会的救济才能生存和发展。但是,如果对残疾人过于“溺爱”将会导致其丧失生存和生活的基本能力,变得越来越具有“依赖性”。因而,日本对残疾人社会保障制度和服务体系的建立持一种谨慎的态度。

随着日本进入老龄化社会,老年残疾比例增加,社会成员对残疾人的观念有所转变,但是其文化深处中残疾人的“病态”和“残损”的烙印无法消除。在这种观念中,残疾人被置于一种“不幸”或“可怜”的角色上,被认为是“贫困无能”的孱弱者,需要外界的怜悯、同情和关照。政府或社会处于“救世主”的角色,向残疾人提供服务和帮助;残疾人则处于资助和服务的接收端。

客观地看,相较于东亚其他地区的残疾人福利制度,日本残疾人保障和服务体系建设处于领先的位置,基于同情而建立的残疾人福利制度充分发挥了社会各方面的力量。但是,它也带来了许多问题和潜在的风险:残疾人被背上可怜的“贫困失能者”的外衣,只是感恩戴德地被动接受外部援助,没有认识到残疾人作为个体天然的“自立”和“自强”倾向及其处理问题的能力;将残疾人置于“贫困无能者”的角色上,并宣称残疾人需要外界的救济才能维持生计的观点也是大量歧视产生的根源。

三、残疾人福利理论基础比较

(一)英国:社会权利

英国著名社会政策学家马歇尔认为,公民身份包含民权(civil rights)、政治权(political rights)和社会权(social rights)[12],社会权是公民享受经济福利、社会传统及文明生活标准的权利。马歇尔认为,英国在18世纪产生了民权,在19世纪普及了政治权,在20世纪则建立了社会权利。尤其是英国福利国家的建成,表明了英国的公民身份已基本完成。马歇尔社会权利理论一经提出,便在学术界产生广泛影响,并逐步成为福利国家的理论来源之一。马歇尔认为,在阶级社会中不平等是一种常态,而实施普遍的教育、医疗和福利制度使分化的阶级文化融入一种“统一的文明”。马歇尔认为,社会权利的进一步发展可以使社会关系朝着更加平等的方向改良。

社会权利在英国具有广泛的民意基础与其历史有很大的关系。追根溯源,英国是世界上最早产生社会权利的国家。1601年,英国颁布《伊丽莎白济贫法》(旧济贫法),第一次明确划分了政府在济贫中的作用,规定了救济对象、救济措施、经办人员、救济水平和筹资机制,不但奠定了英国社会政策模式,也影响了英国福利制度的理念。但是,应该说明的是,旧济贫法并没有把穷人的权利看做公民权利不可分割的一部分,而是把它看做对公民权利的一种替代,因为只有当申请者同意牺牲其自由时(即不是任何意义上的公民时),他的要求才会得到满足[13]13。1834年,英国国会又通过《济贫法(修正案)》(新济贫法),虽然这一修正案严格了受助条件,但是也进一步强化了政府在济贫中的作用,从而为建立现代福利国家过程中政府承担主要职责提供了依据。从此,“救济穷人是大众必须履行的一项义务,而不是穷人自身必须承担的义务”[13]45。这种观念深入人心,正如一位作者所写的:“如果某些官员在处理贫困问题出现疏忽,他也就犯下了过错,这种过失所分割的不是穷人,而是雇佣他照顾穷人的社会大众。”[13]45但是应该强调的是,济贫法时代的社会权利仍然只局限于部分人群,通常有劳动能力的人群是“不值得帮助的”,行使社会权利通常会伴随政治权利的丧失;而无劳动能力的老弱病残孤被视为“值得救助的”[14]。虽然到20世纪上半叶,济贫法的作用逐步降低直至完全被取代,但是英国政府福利保障中的作用并没有弱化,相反,在福利国家的建立过程中发挥越来越重要的作用,并以某种形式固定下来。与此同时,国家必须履行的义务不再只局限于对穷人的救济,而扩展至社会保障、教育和健康服务。

福利国家的建立不仅强化了英国公众社会权利意识,而且随着英国全民免费福利模式的完善,公众对社会权利的认识越来越集中于两个方面:对政府来说,落实社会权是强制政府履行保障责任的行为;对公民来说,公民所要求的福利及待遇是不可剥夺的权利,或者说,公民身份是基本人权的基础[15]。毋庸置疑,建立于公民身份之上的福利国家在一定程度上促进了社会平等,保护了弱势群体共享社会发展成果的权利,提升了他们的生活质量。但是,它同时也引发了一个新的话题,即团结和分担责任的共同体主义标准[16]103-104。虽然福利国家仍然强调权利与义务的匹配,但是就英国而言,个人必须履行的义务则因深深植根于集体主义的文化之中而变得模糊,尤其当英国的福利制度基于税收之上且实施全民免费保障时,社会成员认为已履行了义务(即已纳税),所以接下来的是要求社会成员平等地享受社会权利和国家履行其社会保障义务。虽然马歇尔主张公民身份应该做到权利和义务基本平等,但是由于他并没有论述如何达到权利和义务的基本平等,相反,马歇尔更强调社会权利的平等原则,这就造成了一种假象,即社会权利更强调国家应尽的责任和义务。

英国的自由集体主义福利国家,一方面接受国家在经济和社会政策上的扩张性角色,同时也保证全体公民的社会权利,福利收益和服务的直接性公共供给,而且收益和服务的普遍可及性以及制度在国家层面上的统一性[2]。虽然英国也注意到了贫困者的福利依赖问题,并实施改革,但多数改革法案并没有取得成功(如1980年实施社会保障法,削减灵活补助金,但是该法案没有取得成功),而且基本上没有涉及残疾人(如1986年,英国政府推出新的社会保障法,将年轻人、失业者和身体健康者的申请条件变得更加复杂,其效果却是进一步提高了有孩子和残疾人的家庭的社会救助水平)。尤其是最近几年,英国残疾人受益人数大幅增加了30%,政府财政在残疾支出上每年达到130亿英镑。在经济不景气、政府支出普遍削减的情况下,英国政府在残疾人福利支出上的压力越来越大。2012年,英国政府开始改革残疾人福利,用个人独立给付(Personal Independence Payment,PIP)取代残疾生活津贴(Disability Living Allowance,DLA),这一改革将导致英国50万残疾人失去,但是每年为政府减少22.4亿英镑的支出。改革法案一出台,立即引起残疾人的不满,他们纷纷走上街头,要求卡梅伦政府立即停止改革。

(二)美国:公民责任

虽然美国文化主要来源于欧洲尤其是英国,但是早期这群具有新教主义伦理的移民者认为,上帝只青睐于被预定命运的人,这些虔诚的教徒认为,只有通过勤劳的工作才能获得世俗的成功。他们在新的乐土践行着“自我管理”,并服务于群体。这种公民激进主义的传统成了北美殖民地和早期美国的基调,即强烈的个人主义和强烈的平等主义。早期,“边疆开发的胜利”(winning of the frontier)和“吃苦耐劳的个人”(rugged individual)被理想化,个人的力量得到北美社会的肯定,无论是文学作品,还是新闻报纸,都在宣扬“依靠自己的力量”站起来,由“穷困潦倒者变为富翁”的故事,社会达尔文主义盛行[17]。美国的公民身份具有极其独特的地方,即公民责任、社会信息、平等主义和世俗化的个人主义。所以穷人不仅是援助的对象,更是援助的主体。也就是说,穷人是一个享有权利并必须履行相应义务的主体。到19世纪末,美国已基本达成了保守主义共识,即对穷人采取道德说教和惩罚相结合的方式改变其境况,赋予严苛的社会责任;社会问题只是一个暂时性的问题,并非社会结构的组成部分,政府对穷人的帮助应有限制。美国认为,机会平等是社会正义的首要原则,在保持市场经济价值的前提下,通过经济发展,促进社会公平,而不是相反。

进入20世纪,美国在经济危机的影响下,开始逐步扩大社会权利,但是多数美国人仍然固执地认为,公民的福利主要由公民自己解决,甚至罗斯福在签署这一法案时仍然不忘记提醒美国公民,在防止风险和人生沉浮中,政府从来没有保证为所有人提供百分之百的保障[18]。20世纪50年代,当公民身份(citizenship)理论在欧洲受热捧时,美国的公民身份理论却一直处于边缘性地位,甚至“在公开争论中几乎从未说过‘社会权利’这种表达。在这里,社会供给在很大程度上仍置于围绕着‘公民身份’的尊严光环之外。”[16]104这个最强大的国家并没有遵循英国社会政策专家马歇尔(Marshall,T.H.)的道路走向欧洲式福利国家,相反,它提供的仅有的一点公民身份(对穷人的救济)还经常要对受助者进行家计调查,以表明他们“应该得到”(worth)。虽然美国针对贫困人口实施了“向贫困开战”(War on Poverty)和“伟大社会”(Great Society)计划,数百项涉及民权、税收、教育、医疗、就业、养老、住宅、环保、地方建设的法案陆续在国会获得通过,政府承担了更多向穷人提供法律援助、职业培训,承担起孤儿和无家可归者的救助,联邦政府在医疗、营养、学前教育、教育、公民权利和老年项目的作用大大扩展,美国人在住房、保健、就业等方面的权利保障状况获得了很大改善。

但是,美国主流社会思潮仍然不太情愿拥抱迅速出现的福利国家。20世纪60年代,美国贫困文化理论一度流行,充分反映了美国对穷人的看法。后来贫困文化的代表性人物米德(Mead,L.M.)在《超越公民应得的义务:公民身份的社会义务》(Beyond entitlement:the social obligations of citizenship)一书表达了美国的主流观点,即:公民身份是一种不仅享受权利而且也应承担责任的双重身份[19]。为防止权利和义务的不对等,米德主张引入“契约”以纠正对社会权利的片面理解,即要求福利受益者必须“同意”接受工作、培训或其他义务。美国后来的福利制度改革证明了米德的观点被接受。进入紧缩时代后,美国取消了穷人的部分社会权利,如享受未成年子女家庭援助项目的人不享有州际旅行的权利,否决合法诉讼程序的权利,没有私人空间,否决保护免于不合理搜查和查封的权利,没有私人空间,没有平等保护的权利[16]119。到克林顿时代,美国通过了“个人责任与就业机会折中法案”(The Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act,简称PRWORA),进一步削减了穷人的社会权利。将“未成年孩子家庭援助”改为“贫困家庭临时援助”(Temporary Assistance for Needy Families,简称TANF),标志着美国从社会福利到工作福利(from welfare to workfare)的转型。直到现在,美国仍然缺乏为社会所有成员的平等社会价值的观念承担义务,缺乏一个安全网。

对于福利制度,美国公众普遍持有一种防范态度,他们认为福利制度易造成福利依赖,形成贫困文化,导致贫困的代际传递;福利制度破坏家庭,影响女性的小孩抚养率,提升未婚生子的比率。所以需要对申请者进甄别,区分“值得救助的”和“不值得救助的”穷人。虽然残疾人被划进了“值得救助”的范围之列,但是美国公众仍然顽固地认为,残疾人也应该遵从社会法律和道德规范,而不是装病的人、骗子和越轨者[20]。而且接受福利的残疾人应该以社会认同的方式表现其责任,应自我准备,寻找就业,接受工作。美国实施的公共福利制度其根本目的在于恢复残疾人的自我承担福利,并且防止其对公共支持的依赖,“福利”通常是指针对残疾人并且需要其接受家计调查的援助,还要一并具有其他服务的资格,包括健康照顾、食物券、日间护理和培训。“福利”申请者被严重地打上耻辱烙印,因此带有强烈的否定色彩[1]。正如一位作者所描述的:“通常他们被置于监管之下,福利工作者还会告诫他们‘恢复’自己的地位,同时被要求证明自己不是骗取福利的人……这一系列贬低人的过程也有效地限制了那些潜在的福利申请者,他们将会宁愿去获得仅能保障生活的工资也不愿意去遭受享有这种福利的后果。”[1]残疾人也是如此。

(三)日本:家庭保障

在东亚地区,子女对父母的赡养责任、父母对子女的抚养责任和家庭成员对残疾人的照顾责任不仅体现于道德层面,更是以法律的形式固定下来。于是,“家庭主义”和“团体互助格局”导致东西方老年、儿童和残疾人福利制度的差异:东亚是以家庭为主要载体,西方则寻求家庭之外的社区、教会以及民间慈善机构。为了保证家庭在福利提供中履行其责任,东亚国家在古代的法律中采取“以礼入法”的方式,以维护血缘、亲情、家庭、家族的利益,法律体现了“集团本位”和“义务本位”的特点。在这样的法律体系下,个人从属于家庭或家族,个人的福利需求也只能是在家庭或家族内部予以解决。受儒家文化的影响,日本文化习俗中都有孝敬父母长辈的传统。由于这一传统的延续,使得这些国家在实现工业化以后,老年、儿童和残疾福利制度就呈现出不同于欧美的特色,即强调家庭在老人赡养、儿童抚养和残疾人照顾中的地位和作用。直到今天,日本社会保障制度模式中,家庭保障依然是其重要特色。而在西方,法律以个人为本位,法律保证个人的财产权,以及签订契约的权利,导致家庭赡养关系的脆弱性[21]。

与西方发达国家相比,日本经济发展模式具有典型的东亚特征,即:政府的主导作用(产业制度和产业政策、经济计划等),企业管理与经营模式即企业制度(经营者主导、发展目标优先、终身雇佣制、年功序列制、企业内工会制)。到20世纪70年代末,日本政府的社会职能在主要西方国家中仍然偏弱。从社会保障转移支出在国民收入中所占比率来看,1978年,日本该项比率为12%,而美、英、德、法和瑞典等国则分别为 13%、14.9%、20.2%、28.9%、21.9%[22]。

残疾人是日本社会保障的重要受益群体,但是日本社会认为,家庭和亲人要承担残疾人的主要保障责任,政府通常只承担有限的责任,这些责任包括:向残疾人提供“兜底”的最低生活保护、残疾年金(残疾基础年金和残疾厚生年金)和社会补贴。日本的生活保护制度现在覆盖面接近人口总数的2%,超过210万人,其中残疾人所占比例接近40%,仅次于老年人群体。①数据来源于厚生劳动省发表的《被保护者调查》。最新数据显示,接受生活保护的家庭为1 549 773户,接受生活保护的个人为2 124 669人(2012年7月末)。残疾年金属于公共年金(社会养老的组成部分)。领取残疾年金的条件是:(1)有参保人身份(或曾是参保人的60~65岁人员);(2)因伤病致残;(3)国民(基础)年金缴费期超过国民(基础)年金参保人期间的2/3。日本的残疾年金给付费占GDP的比例是0.34,比美国 0.66、法国 0.75、德国 0.83、丹麦1.81、英国1.97、瑞典2.17 低得多。①参见百瀬優《障害者に対XIIItf所得保障制度——障害年金PH中心に》,载《社会保障研究》2008年第2期,第171-185页。各国数据均为2003年数据。

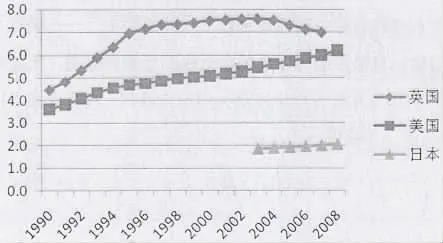

从劳动年龄段残疾人福利受益人所占的比例看,英国、美国和日本呈现相当大的差距,尤其是日本的比例明显偏低(见下图)。从发展趋势看,20世纪90年代,英国劳动年龄段残疾人福利受益比例大幅度增加,至90年代末,这一趋势得到遏制,开始平稳增长,从2003年开始出现下降;而美国一直维持平稳增长态势,至2008年,两个国家已基本接近。而日本一直维持在较低的水平上。

劳动年龄段残疾人福利受益比例发展趋势

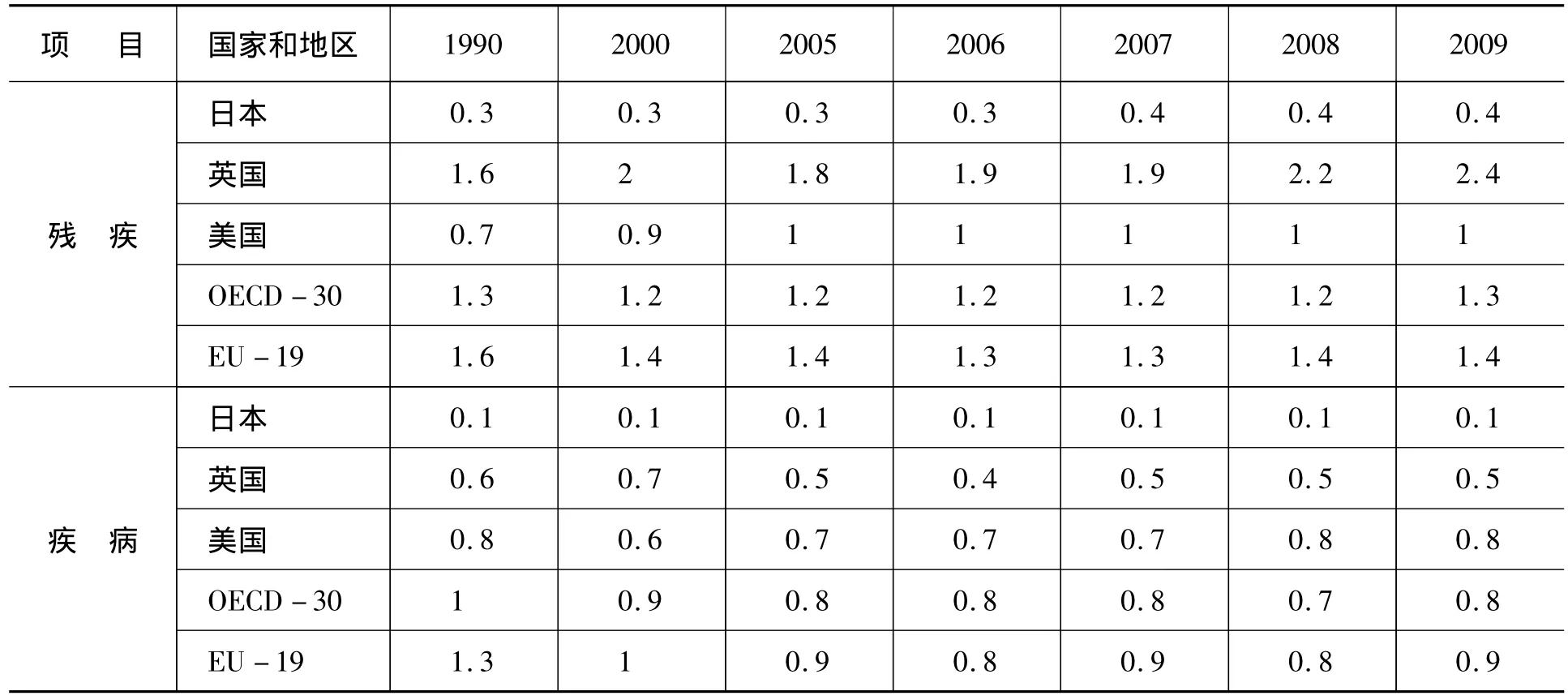

再看三个国家残疾人支出。从残疾支出占GDP的比重看,英国远高于美国和日本,2009年,英国此项支出的比例是美国的2.4倍,是日本的6倍;从疾病支出占GDP的比重看,美国最高,日本最低。2009年,美国是日本的8倍,但只是英国的1.6倍(见表2)。从发展趋势看,日本在疾病和残疾两个方面,其支出比例变化不大,甚至多年维持不变。而英国的残疾支出呈现快速增加趋势,美国则平衡增长;在疾病支出方面,英国呈现下降趋势,美国先降后增,1990年和2009年的数据一样。

四、对中国残疾人福利制度建设的启示

(一)以什么样的理念指导残疾人福利制度建设?

美国、英国和日本残疾人福利制度存在显著差别,造成这种差别的根本原因在于三个国家有着不同的残疾人发展理念,并以不同的福利理论做指导。从残疾人福利建设的理念看,英国强调保障残疾人的“普通生活水平”,或者说,社会福利制度建设的目标是使残疾人过上平均生活水平,达到平均生活水平的途径是“区别对待”。而美国强调残疾人的“正常化”,为达到正常化,美国强调“平等对待”原则,强调机会平等,强调“增能”。日本则出于同情而给予保护。从残疾人福利建设的理论基础看,英国强调个人权利,美国则强调公民责任,日本则强调家庭保障。三个国家的残疾人发展经验给中国残疾人社会保障建设提供了有益的借鉴。

目前,中国正处于以“普惠+特惠”的原则构建残疾人福利体系的过程中。“普惠”是要求残疾人享有与正常人一样的社会权利,随着中国普遍性福利制度的完善,作为公民的残疾人其保障水平自然也会提高。而“特惠”福利制度是指针对残疾人特点而建立起来的专门性制度。“特惠”福利制度并非一种特权,而是一种排他性且多数公民同意让渡的社会权利。但是,“特惠”福利制度建设应以什么作为理念?是保障残疾人衣食无忧地生活,还是增强他们的能力?前者保障的重心在结果,后者保障的重心在过程;前者强调政府和社会的责任和义务,忽视受益者的主观能动性;后者强调权利与义务的均衡,强调残疾人的社会参与。部分地区在建立“特惠”福利制度的过程中,侧重保障残疾人的基本生活,或者在最低生活保障的基础上给予残疾人更高标准的保障,或者建立残疾人生活津贴制度,不分贫困程度,人人有份。长此以往,不仅难以让残疾人摆脱贫困状况,反而会加重其对福利的依赖。

自20世纪90年代以来,国际上对贫困的认识已转向“能力”。如世界银行发布的《1990年世界发展报告》给贫困下的定义是:缺少达到最低生活水准的能力;联合国开发计划署在1996年《人类发展报告》中对提出度量贫困的新定义,即能力贫困;阿玛蒂亚·森则将贫困定义为能力不足。在这种背景下,反贫困的重点转向“增能”。在残疾人福利制度建设的过程中,也应该树立“增能”理念,强调政府和社会改造社会环境的重要性,并把消除阻碍残疾人参与社会的障碍提升到最重要的地位;但是另一方面,也要强调残疾人对自己负责,对社会尽责,积极主动地改变自我,提升生活质量。

(二)如何处理权利和义务的关系?

社会权利是福利国家的理论基础,它随着福利国家的建立而被看成是公民身份的基本组成部分。马歇尔甚至把社会权利上升到人权,并认为社会权利是公民身份不可剥夺的基本权利。随着西方国家普遍建立福利国家,社会权利观念被广为接受,基于社会权利的残疾人工作模式也在美国、英国和加拿大等国家发展起来[23]。随着《世界人权宣言》的颁布,特别是《残疾人权利公约》的缔结,社会权利模式为残疾人事业发展和理论研究提供了新的视角和价值规范。自20世纪90年代以来,中国残疾人福利建设逐步转向了基于权利的保障模式。1990年12月28日,第七届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议通过了《中华人民共和国残疾人保障法》,该法以全新的理念(平等权利、自主和参与)对残疾人进行认定,对残疾人的地位、义务、权利和保障、康复、教育、劳动就业、福利、法律责任及组织结构等均做了规定。保障法的实施标志着中国残疾人社会保障建设理念从收养救济向平等权利的转变。随后还制定了《残疾人教育条例》《残疾人就业条例》《无障碍环境建设条例》,中国还批准了联合国《残疾人权利公约》。这充分表明,中国的残疾人福利制度模式正在向社会权利模式转向。

但是,中国目前还没有形成社会权利模式,残疾人的社会权利保护仍然不够充分。在残疾人福利制度建设过程中,由于长期采取慈善模式(charity model),政府、社会和残疾人的权利观念还没有树立起来。政府和社会扮演着“救世主”的角色,向残疾人提供服务和帮助;残疾人则处于资助和服务的接收端。施予者通常承载着一种盼望感恩的预期和一系列对受惠者的附加条款及权益约束,接受施舍往往容易带来被救济者的尊严伤害和权益丧失。在慈善模式下,政府或社会建立残疾人的福利制度不是其内化的责任,而是出于人道主义理念,出于同情。残疾人未能享受到与正常群体的社会权利,也无法诉诸法律。在这种模式的指导下,残疾人福利制度通常是不连续、不完整的,残疾人的社会权利也是残缺的。虽然目前中国政府正在转变执政观念,强化其责任,而且公民权利意识也在逐步提高,但是要形成残疾人社会权利模式还有很长的路要走,需要政府承担更多的责任。

随着党和政府对残疾人事业的日益重视,各地政府加大了对残疾人社会保障事业的投入。但是在建立残疾人社会保障和服务体系的过程中,也存在一些误区,如认为给予残疾人保障越多,就越说明对残疾人事业的重视,因而出现“竞争”现象。如:各地投入巨资兴建残疾人综合服务中心,但利用率却相当低;不分残疾程度和劳动能力高低,给予免费职业培训;不分家庭贫困程度,对所有残疾人发放残疾人生活补贴;对所有残疾人免除社会保险缴费,由政府补贴。这些保障措施看似提升了残疾人的福利水平,缓解了他们的家庭困难,解了他们的燃眉之急,实际上可能会增加部分残疾人的依赖思想,甚至造成群体之间的分隔(即老年群体、儿童群体的相对剥夺感增强)。因此,如何解决好权利与义务的匹配是各地政府要解决的一个关键问题。

表1 残疾人服务递送机制

表2 英国、美国和日本与失能相关的支出发展趋势 单位:%GDP

[1][丹麦]艾斯平-安德森.福利资本主义的三个世界[M].北京:法律出版社,2003.

[2][英]诺尔曼·金斯伯格.福利分化——比较社会政策批判导论[M].杭州:浙江大学出版社,2010.

[3]Kwon,Huck-ju.Democracy and the politics of social welfare:a comparative analysis of welfare systems in East Asia[M]//Roger Goodman,Gordon White and Huck-ju Kwon(eds).The East Asian welfare model:Welfare orientalism and the state.London and New York:Routledge,1998:27-74.

[4]Tang,K.L.Social Development in East Asia[M].UK:Palgrave Basingstoke,2000.

[5]Goodman R,Peng I.The East Asian welfare states:Peripatetic learning,adaptive change,and nationbuilding[M]//G.Esping-Andersen(ed.).Welfare States in Transition:National Adaptations in Global E-conomies.London:SAGE Publications Ltd,1996:192-224.

[6]Holliday I.Productivist welfare capitalism:Social policy in East Asia[J].Political studies,2000,48(4):706-723.

[7]Jones C.The pacific challenge:Confucian welfare states[M]//Catherine Jones(ed.).New Perspectives on the Welfare State in Europe.London:Routledge,1993:198-217.

[8]李兵.社会服务研究[M].北京:知识产权出版社,2012:155.

[9]Barnes C,Mercer G.Disability Policy and Practice:Applying the Social Model[M].Leeds:The Disability Press,2004:1-17.

[10]Harold L.Wilensky,Lebeaux C.N.Industrial society and social welfare[M].New York:Free Press,1965.

[11]董莉.美国美国州青少年特殊教育进程及启示[J].教育与教学研究,2010,(6).

[12]彭华民.西方社会福利理论前沿——论国家、社会、体制与政策[M].北京:中国社会出版社,2009.

[13]应奇,刘训练.公民身份与社会阶级[M].南京:江苏人民出版社,2007.

[14]Anne Digby.British Welfare Policy:Workhouse to Workfare[M].London:Faber& Faber,1989.

[15]Keith Faulks.Citizenship in Modern Britain[M].London:Routledge,2000.

[16][英]巴特·范·斯廷博根.公民身份的条件[M].长春:吉林出版集团有限公司,2007.

[17][英]布赖恩·特纳.公民身份与社会理论[M].长春:吉林出版集团有限公司,2007:115-124.

[18]安德鲁 阿亨巴姆.社会保障:幻想与修正[M].剑桥大学出版社,1986:26.

[19]Lawrence M Mead.Beyond Entitlement:The Social Obligations of Citizenship[M].New York:Free Press,1986.

[20]Handler JF.Reforming the poor:Welfare policy,federalism,and morality[M].New York:Basic Books,1972:139.

[21]丁茵,石梅华.前制度时期东亚与西方国家社会保障之比较——历史和文化传统角度[J].社会科学辑刊,2009,(4).

[22]井上俊昭.图说日本经济[M].日本:东洋经济新报社,1980:97.

[23]Rioux M.,Zubrow E.,Furrie A.,Miller W.,Bunch,M.Barriers and accommodations:Applying the human rights model of disability to HALS[J].Abilities,2002,(53):56-57.