儒学的国教化与道家——围绕着诸思想的调和与统一

2014-11-07池田知久

[日]池田知久

(山东大学 儒学高等研究院,济南250100)

前 言

作为道家的代表作之一,《淮南子》这部著作,究竟是出于何种目的而被写作编纂的呢?

一般而言,一部著作的写作和编纂目的是什么的问题,中国古典的研究一直以来,虽然也存在例外,但通常对此都不太在意。一般认为,只要有思想家,其自然会有写文章、著书立说的倾向。但实际上,中国的古典从很早开始,很多文章的写作和书籍的编纂(以下提到的《淮南子》,主要是关于“编纂”的问题)都已具有明确的动机、目标、意图,总称为目的。

《淮南子》是西汉武帝即位第二年,即建元二年(公元前139年)所编写的著作。关于这个问题,笔者在最近的拙著《译注〈淮南子〉》[1]的《解说〈淮南子〉的成立——在西汉初期的政治和思想中》一文中已经论述过。①参见作者的另一篇文章《解说〈淮南子〉的成立——〈史记〉和〈汉书〉的读后感》(收录在拙著《中国的古典:〈淮南子〉》)。也正是因为它是在景帝驾崩、武帝即位这样重要的历史时期编纂的,可以说,本书在众多的中国古典著作中,是最具有明确编纂目的的著作之一。

一、《淮南子》编纂的目的——诸思想的调和与统一

《淮南子》的编撰目的,一言以蔽之,即调和与统一。《淮南子》最后的《要略》篇,是编纂者即淮南王刘安自己对《淮南子》加以解说的篇章。文中明确叙述了《淮南子》编纂的目的是“调和与统一”,即便如此,“调和与统一”也具有诸多含义。

第一,主张作为世界形而上的根源而支配森罗万象的“道”(又称“道德”)与因“道”而存在和发生变化的形而下的“事”(也称“人事”,以人类所从事的活动为中心的森罗万象)之间的调和与统一是必要的。②关于“道”和“事”的关系,参照金谷治《〈淮南子〉的研究》(收录在金谷治《秦汉思想史研究》)。但是,金谷治没有正确把握《淮南子·要略》所提到的“道”与“事”的调和、统一,即道家与诸子百家的调和、统一,更具体一点说,就是以道家思想为中心的诸子百家思想的统一、综合。这一点在《要略》篇的开篇部分已经阐明:“夫作为书论者,所以纪纲道德,经纬人事……故言道而不言事,则无以与世浮沉,言事而不言道,则无以与化游息”,从这一点来看,便可不言自明。

但是,一旦脱离《要略》篇,从《淮南子》的整体构成来看,是不是可认为编纂者就是以《老子》第四十二章的“道生一,一生二,二生三,三生万物”等道家学派的形而上学和宇宙生成论为基础,按照“道”→“一”→“二”→“四”→“万物”来进行构想的?

具体来说,由以下篇幅构成:“道”(总结“道”的形而上学的《原道》篇)→“一”(论述与太初的“一”相关的宇宙生成论的《俶真》篇)→“二”(研究与“天”和“地”相关的自然学的《天文》篇和《地形》篇)→“四”(阐明春夏秋冬四季时令思想的《时则》篇)→“万物”(分别论述世间万物的森罗万象,从《览冥》篇到《泰族》篇)。

《老子》中的“道”“一”相当于《要略》篇中的“道”,《老子》中的“万物”相当于《要略》篇中的“事”,这一点没有疑问。但是,在这种划分为形而上的“道”和形而下的“事”的二大分法中,对于“二”“三”“四”应划归哪一部分,是一个微妙的问题,很难下定论。

如下文所述,《要略》篇中的“道”也指道家思想,另一方面,“事”也意指以儒家、墨家为代表的诸子百家思想。因此,所谓的以“道”和“事”的调和与统一为编纂的目的,我们必须注意到,这绝非单纯仅仅如字面所示的以形而上和形而下的两个世界的调和、统一为目的,而是以把提倡这一学说的诸思想和诸势力纳入到视野之内为目的的。

第二,主张在当时(西汉武帝时期,公元前140年到公元前87年)诸多方面都正在扩展的背景中,理论和实践等诸多领域之间的调和与统一。具体而言,《要略》篇在上述引用部分之后紧接着提道:

故著二十篇。有原道,有俶真,有天文,有地形,有时则,有览冥,有精神,有本经,有主术,有缪称,有齐俗,有道应,有氾论,有诠言,有兵略,有说山,有说林,有人间,有脩务,有泰族也。

如上所述,《要略》篇中列举了构成《淮南子》20篇文章的篇名。据此,《淮南子》中所著述的20篇文章的内容,正是当时社会中存在的理论和实践的诸领域——运用“道”一词来探究世界本源的形而上学(《原道》篇)、追寻“道”衍生万物的过程的宇宙生成论(《俶真》篇)、把握与之密切相关的从“道”衍生的天文现象和地理现象的天文学(《天文》篇)和地理学(《地形》篇)、强调天子一年12个月每月颁布的政令有必要和每月的自然现象相符的时令思想(《时则》篇),等等。《淮南子》主张这些领域之间有必要相互调和与统一。

再进一步说,在下一段的末尾,《要略》篇如此论述道:“故著书二十篇,则天地之理究矣,人间之事接矣,帝王之道备矣。”这句话一针见血地总结了书中20篇文章的内容,并将其分为“天地之理”即“道”,与“人间之事”即“事”。需要注意的是,这句话也明确阐述了上述提到的第一那样的调和、统一与此第二的调和、统一是必要的真正理由。即《淮南子》在掌握被调和、统一的“道”和“事”的全部以及理论和实践的所有领域的一切之后,再阐释说明在此之上的“帝王之道”。

第三,《要略》篇的后半部分有一处,叙述了“太公之谋”“儒家之学”“节财薄葬间(简)服”“管子之书”“晏子之谏”“纵横修短”“刑名之书”“商鞅之法”等八种思想的产生过程。①为了让读者理解作者分析的宗旨,以下仅引用最初篇《太公之谋》的论述。其他七种思想产生的原因,也可以以此作为模板来理解:“文王之时,纣为天子,赋敛无度,戮杀无止,康梁沉湎,宫中成市。作为炮烙之刑,刳谏者,剔孕妇,天下同心而苦之。文王四世累善,脩德行义,处岐周之间。地方不过百里,天下二垂归之。文王欲以卑弱制强暴,以为天下去残除贼,而成王道。故太公之谋生焉。”这一处从当时(西汉)为止所有存在过的所有思想中,提取了主要的八种思想进行论述。文章对从西周初期卑弱的文王时代、为抑制殷纣王的残暴而产生的“太公之谋”这一思想开始,到经过武王伐纣后周公摄政并自行逐渐解除武装,天下太平时治理国家的方法,即孔子在鲁国教授“儒者之学”,再就是学习儒家思想的墨子放弃厚丧久服的葬礼、学习献身治水事业的夏朝禹王的治理方法、采用“节财、薄葬、间(简)服”的思想,等等,文章对各种思想产生的经过进行了论述。

《要略》篇认为,所有这些思想都是受各自时代和地域固有条件的限制而产生的,单单其局限性中有它们在相对限定的时间和空间内的有效的相对价值。但是,同时也认为,这些单独的思想不能成为从西汉帝国武帝时期到未来的那种超越时代的、永久的、有效的思想,也不能成为对西汉统一之后超越地域的、普天下的有效思想。因此,这些思想不可能是超越时间和空间的制约的、具有普世绝对价值的思想,为此,应该对它们全面扬弃。

那么,究竟怎样做才可以追求到具有绝对价值的思想呢?关于这个问题,《要略》篇的篇末有如下主张:

若刘氏之书……原道德之心,合三王之风,以储与扈冶玄眇(妙)之中。

“刘氏之书”即指《淮南子》。《淮南子》一方面要究明道家的“道德”(不是 ethics、morals,而是“道”与其功用之意)的核心,另一方面要综合儒家、墨家等诸家思想的“三王”(夏、殷、周三代的圣王)的作风,并且把两者进行不保留隔阂与原形的调和、统一,提升到“玄妙”(真的“道”)的精髓。同时,主张应该用这种方法即“道”和“事”的调和、统一,道家与诸子百家的调和、统一来追求提升。

需要提一下的是,“玄妙”一词是根据《老子》第一章中有:“玄之又玄,众妙之门”①“玄之又玄”是指否定所授予的情况。“玄”是动词,不是名词和形容词。“又玄”是指对否定进行彻底的反复。通常的“玄的又玄”的读法是错误的。在新出土的北京大学所收藏的汉简《老子》的第一章中,这一部分写作“玄之又玄之”。而造的新词。《要略》篇的“道德之心”指的是与诸子百家的“事”等同,且与之对立,调和、统一程度较低,相对的道家的“道”。“玄妙之中”指的是克服了与诸子百家的“事”的对立、调和、统一,而达到无极限的绝对的道家的“道”。从这一点来看,《淮南子》是以把道家置于当时的中心地位,同时以对包含诸子百家的所有思想进行调和、统一为目的的著作。我们可以认为,这已暗含了超越时间和空间制约的绝对帝王,也许是西汉武帝就位居其中。《要略》篇中的“玄妙”这一绝对的“道”和上文第二次提到的“帝王之道”,是一致的,对于这一点应该没有疑问。

二、董仲舒的儒学国教化

若提到中国古代诸思想的统一,最先想到的应是西汉武帝时期董仲舒贤良对策中的提倡。

据《汉书》的《武帝纪》《董仲舒传》记载,武帝刚刚即位,在建元元年(公元前140年),即昭告天下推举贤良、文学之士,所制之策(录用官员的考题出题)不是夏、殷、周三王的不同教诲,而是探寻永恒不变的“道”,即“帝王之道”究竟为何物。董仲舒在第三次对策(考试答案)中,首先指出,只有“天之道”才是永恒不变的,继承天道的三圣(尧、舜、禹)的“道”,被保存在“三王之道”,并被汇总在重视天下统一的“孔子之道”的儒学经典《春秋》之中了。

今师异道,人异论,百家殊方,指意不同。是以上亡以持一统,法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进,邪辟之说灭息。然后统纪可一而法度可明,民知所从矣(《汉书·董仲舒传》)。

董仲舒建议对于不学习儒学六艺科目的人、不掌握孔子之术(“道”)的人,关闭其仕途之路,即“儒学一尊、百家抑黜”。其目的意在确保西汉王朝的政治统一,确定儒学唯一的正统地位,把其他全部看做邪说并予以铲除。据说,这一提倡得到武帝的采纳,建元五年(公元前136年),设置了五经博士。

在中国哲学研究领域,一直以来流行的说法认为,基于以上资料,西汉王朝国教的统一,即儒学的国教化,已经在这一时期得以实现,其功绩都归功于董仲舒一人。但是,这一说法疑点众多,不能简单地作为真实的历史事实去接受。而且“儒学的国教化”与上述作为《淮南子》编撰目的的“调和、统一”之间究竟是怎样的关系,仅从两者的提倡时间大致相同这一点来看,就非常值得注意。关于这些问题,以下将尝试进行解释。

在这里先赘述两点。“儒学的国教化”“儒教的国教化”等提到的“儒教”用词,意为“儒家的教导”,笔者在此并不是要把其归属于宗教的一种。“儒教”不管是称为“儒学”还是“儒术”,抑或是“儒道”,其含义都没有太大差别。“儒教”即“儒家的教导”,在已被西欧化的现代日本人看来,其中既有宗教的、哲学的因素,也有道德思想的因素、政治思想的因素,以及其他因素。但是,西欧文化由来已久的对“宗教”或者“哲学”的阐释,在中国古代的思想文化中,原本就是不存在的。因此,对和西欧文化性质完全不同的中国文化的理解方法来说,有必要从中国文化的基本现实状态去切入,其思想架构需要更为细致地考虑。

另外,“国教化”中的“国教”一词,也是与之相似的,具有国家正统的教化、国家公认的正统的思想等含义。因此,把其定义等同于英文中的State Religion及其Establishment是不恰当的。而且,把其比拟为英国国教会(Anglican Church)中的国教之意,也是不恰当的。②“国教”这一词语的相关问题,参照福井重雅《汉代儒教国教化的诸问题》(收录在福井重雅《汉代儒教的历史研究》)。

像上述具有重要内容和意义的关于“儒学国教化”的争论,难道仅仅凭借一次董仲舒的提倡、一次武帝的褒扬、一次五经博士的设置等零星的记录,就能决定其是否实现吗?笔者认为,推算儒学国教化进展的适当程度,没有更具体的标识是不可能的。作为其标识,列举如下:

(一)以易学、礼学、孝等思想的充实为代表的、作为国家公认的儒学的思想内容的调整与发展。

(二)以官吏录用制度和博士制度的确立为代表的、作为国家制度的“儒学一尊”体制的确立。

(三)以皇帝和三公、九卿信奉儒学为开端,儒学对中央、地方官僚体制的渗透[2]。

上述董仲舒和武帝的努力,只是这些标识中很少的一个部分,应该看做儒学国教化实现过程中刚刚开始的一个阶段。笔者认为,这些标识一点一点地解决,迎来国教化暂时完成的阶段,最早也要追溯到西汉晚期,从董仲舒、武帝之后经历约150年漫长的历程是必要的。

另外,以上概述的董仲舒的贤良对策,特别是第三次,真的是在建元元年上书的文章吗?从这一问题出发可以发现,从第一次到第三次的内容中,就已经蕴含着于成立年代问题上互相不一致的矛盾。因此,对这一问题,自古以来就相继有争议出现。

例如,北宋司马光在《资治通鉴考异》中说道:“然不知仲舒对策之果在何时”,日本狩野直喜在《中国哲学史》中也有如此论述:“从各方面看,仲舒所提对策的年份不明确,现在认为是五年。”(公元前136年——笔者注)

笔者在认真研究各种观点后,认为元光元年(公元前134年)是比较稳妥的观点。另一方面,在近年作为精致批判的作品、福井重雅的《汉代儒教的历史研究》一书中,有以下分析:上述第三次对策的重要部分,是董仲舒的弟子及追随者(董仲舒学派)在其死后,以其生前上书的文集和草案等为素材进行编辑、增补而成的《董仲舒书》中的内容。这果真是董仲舒自身的言论还是后世董仲舒学派的伪作,这一点并不明确。并且成书年代最早是在建元元年(公元前140年),如果晚的话,有可能到太初元年(公元前104年)以后了[3]。

实际上,董仲舒还有一个与上述“儒学一尊、百家抑黜”不同类型的儒学国教化的构想。虽然一直以来都被忽视,但是,他在贤良对策的第二策中,已经很清楚地论述了这一构想。在这里,武帝涉及以下四点策,提问了真正的“帝王之道”究竟是什么:

盖闻虞舜之时,游于岩郎之上,垂拱无为,而天下太平。周文王至于日昃不暇食,而宇内亦治。夫帝王之道,岂不同条共贯与。何逸劳之殊也(《汉书·董仲舒传》)。

盖俭者不造玄黄旌旗之饰。及至周室,设两观,乘大路,朱干玉戚,八佾陈于庭,而颂声兴。夫帝王之道岂异指哉(《汉书·董仲舒传》)。

或曰良玉不瑑,又曰以辅德非文无,二端异焉(《汉书·董仲舒传》)。

殷人执五刑以督奸,伤肌肤以惩恶。成康不式,四十余年天下不犯,囹圄空虚。秦国用之,死者甚众,刑者相望,秏矣哀哉(《汉书·董仲舒传》)。

综合这四点来看,武帝是在询问,在儒家思想与墨家、道家、法家等诸思想之间的相互差异中,真正的“帝王之道”究竟是哪一家,以及如何处理诸思想相互间的差异。对此,董仲舒的回答是,把儒家的“强勉、礼乐、文饰(学问)、教化”置于上位的中心位置,同时把道家的“无为、朴素”、墨家的“简约”、法家的“刑罚”置于下位的周边位置,有条件地对诸子百家思想进行包含和统一。

从这一点来看,董仲舒及其学派(以下简称“董仲舒”)的内部关于儒学国教化的构想,是没有疑问的。但是,如后文所述,最初关于诸思想的统一,即国教的统一,从《吕氏春秋·不二》篇开始,从战国晚期到西汉初期已经有很多提案。这些构想的共同特征是把自家学派的思想置于上位的中心位置,把其他学派的思想置于下位的周边位置,同时对所有思想进行包容、统一。到西汉武帝时期,这一模式已经成为国教统一构想的传统模式。就董仲舒的儒学国教化而言,在以上两种构想中,后者即“儒学为主、百家包摄”,基本上符合这一传统模式,可能比前者成立的时间早。与此相反,前者即“儒学一尊、百家抑黜”是完全背离传统模式的一种全新的提案,所以必须认为其比后者成立的时间晚。不论怎样,董仲舒这两种模式构想的成立时间是在武帝即位的建元元年(公元前140年),这一说法是不可能正确的,最早也应该在数年以后成立[4]。如此说来,《淮南子》中关于诸思想的调和、统一的构想,要早于董仲舒的儒学国教化的构想的面世时间。可以推测,《淮南子》中诸思想的调和、统一应该给董仲舒的儒学国教化造成很大的刺激。

三、从战国晚期到西汉初期诸思想统一的构想

在西汉武帝时期,在《淮南子》提出诸思想的调和、统一和董仲舒提出国教统一(两个种类)的建议之前,从战国晚期到西汉初期,已经有很多关于诸思想统一的构想。这些构想粗略来说,都可以认为是与《淮南子》基本相同的类型。“基本相同的类型”是因为这些构想都出自道家学派的思想家之手,并且都是以道家的本体论、形而上学作为理论根据。

这些构想的开端是先于《淮南子》成书100年的《吕氏春秋·不二》篇。《吕氏春秋》是秦丞相吕不韦之下众多思想家,于秦即将统一天下之前的秦八年(公元前239年)开始编纂的,是一部思想百科全书,内容涉及面非常广。《汉书·艺文志》把其归在《诸子略》中的“杂家”一列,但是,《吕氏春秋》并不是杂乱无章的构成和试图森罗万象,正好相反,可以说其意图在于尝试进行诸思想的统一。

《吕氏春秋·不二》篇中有如下论述:

听群众人议以治国,国危无日矣。何以知其然也。老聃贵柔,孔子贵仁,墨翟贵廉(兼),关尹贵清,子列子贵虚,陈骈贵齐,阳生贵己,孙膑贵势,王廖贵先,儿良贵后……故一则治,异则乱。一则安,异则危。夫能齐万不同,愚智工(巧)拙,皆尽力竭能,如出乎一穴者,其唯圣人矣乎。

这篇文章出自道家学派之手,虽然介绍了当时存在的全部思想中主要的思想,即老聃以下十种思想,但是,大力提倡为了实现“国”的统治这一政治目的,“圣人”统一诸家原有的思想是必要的。这是因为,如果统治者直接使用诸家原本的思想进行统治的话,它们之间的相互矛盾不仅仅是“国”的统治,很有可能带来濒临的危机。

在上述引文做铺垫之后,“圣人”的性格紧接着被叙述到:“无术之智,不教之能,而恃疆(强)速贯(惯)习,不足以成也。”(《吕氏春秋·不二》)也就是说,圣人即使怀抱不想知道的无知之知、不愿教化的无能之能,如果依据勉强努力和一味习练的话,就不能够获得成功了。不是掌握了“无知之知”“无知之能”之类的道家之“道”的是“圣人”,而是掌握了超越它们的绝对的真“道”的才是绝对的真“圣人”。换言之,即《淮南子·要略》篇所提到的胸怀“玄妙”的帝王的前身。《不二》篇中,所主张的诸思想的统一,只能由这样胸怀绝对“道”的绝对“圣人”来完成。

其次,道家的著作《庄子》卷末是《天下》篇。这一文献,从北宋的苏洵和南宋的林希逸开始,被很多人认为是《庄子》附带的庄周亲自写的后序,现在已成定论。但是,这是错误的。从《天下》篇中的“庄周论”对庄周较低的评价便可明白。实际上,这既不是庄周的亲笔,也不是《庄子》的后序,而是西汉初期的文帝或景帝时期,道家为实现诸思想的统一而进行构想的文章。①《庄子·天下》篇是很难理解的文章,直到目前为止,也没有十分恰当的注解。关于其内容和意义,参照拙著《庄子》下、《天下》篇的解说和注释。

这一构想由前半部分的序论和后半部分有关诸子百家的各论两部分构成。前半部分的序论由以下论述为开端:

天下之治方术者多矣。皆以其有为不可加矣。古之所谓道术者,果恶乎在?曰:“无乎不在。”曰:“神何由降,明何由出。圣有所生,王有所成,皆原于一。”(《庄子·天下》)

开篇就把《吕氏春秋·不二》篇中尚未言明的作为道家根源的“道”换做“道术”来提出。并且古代人人都具有的浑然一体的“道术”,把自己外化普遍存在于现实世界中。具体来说,“天人、神人、至人”(道家的理想人物)、“圣人、君子”(儒家追求成为的人物)、“百官”(多数的官员)、“民”(坚强活着的百姓)、“旧法世传之史”(世袭的法术官僚)、“邹鲁之士、搢绅先生”(儒家的学者)、“百家之学”(诸子百家的思想家)都是“道术”的外在表现。然后批判说,浑然一体的“道术”因为天下大乱而濒临被天下人四分五裂的危机,在这场危机中,诸子百家的思想都只是掌握了真正的“道术”的一部分而已。

后半部分诸子百家的各论中,选取了墨翟、禽滑釐,宋銒、尹文,彭蒙、田骈、慎到,关尹、老聃、庄周、恵施等六家十一位思想家,按照顺序对他们的思想和行为进行了详细介绍并加以辛辣的评论。各论的目的在于阻止“道术”的继续分裂,恢复“道术”的浑然一体性。因此,《天下》篇试图通过统一分别掌握“道术”的一部分的诸子百家的思想,恢复古代人人具有的浑然一体的“道术”。为此,占据中心地位的是《天下》篇作者夸赞的关尹、老聃的“道术”:“关尹、老聃乎,古之博大真人哉。”

如此看来,可以确认上述《淮南子》中诸思想的统一、调和是对《吕氏春秋·不二》篇,以及《庄子·天下》篇等先前道家内部持续追求的构想的继承和发展。并且,这种构想也带给面临同一问题的落后的儒家学派很大的刺激。为了打开这一局面,儒家(董仲舒只是其中一人而已)不得不尝试建立自己的构想。这样就不得不理解为,作为西汉武帝时期开始的思想史、政治史上的重大事件的儒学国教化,也是这一尝试的表现之一。

再次,《史记》中载有《太史公自序》的《六家之要旨》。太史公指司马迁的父亲司马谈。司马谈担任太史令的时期是“建元、元封之间”,卒于元封元年(公元前110年)。因此,《六家之要旨》应写于公元前140到公元前110年,即武帝前期,是稍微晚于《淮南子》成书的文献。司马谈是道家思想的信奉者。此文献中有如下记载:“太史公学天官于唐都,受易于杨何,习道论于黄子。”(《六家之要旨》)

其中的“道论”就是决定其思想立场的道家的本体论、形而上学的核心。

它的诸子百家论,由最初简单的序论、中间部分关于诸子百家的分论以及最后关于诸子百家的详论三部分构成。中间的诸子百家的分论和最后的诸子百家的详论,选取了阴阳、儒者、墨者、名家、法家、道家六个学派,依次分别介绍其思想特征并指出其各自的优缺点。但是关于道家,只是论述了其优点,完全没有提到任何缺陷,极力主张道家对于其他任何诸子百家所具有的优越性,即:

道家使人精神专一,动合无形,赡足万物。其为术也,因阴阳之大顺,采儒墨之善,撮名法之要,与时迁移,应物变化,立俗施事,无所不宜,指约而易操,事少而功多(《六家之要旨》)。

赋予了唯有道家思想可以单独实现诸思想(阴阳家、儒家、墨家、名家、法家)统一的这一论点理由。

另外,在最初的序论中,提到使诸思想的统一成为可能的原理时,意外的并不是道家的“道”。而是《易大传》中提到这样的论题:“天下一致而百虑,同归而殊塗。”因为当时的《易传》深受道家思想尤其是“道”的本体论、形而上学的影响,对像司马谈这样虔诚的道家思想的信奉者来说,道家的“道”和《易大传》的思想之间可能没有太大的差异。不管怎样,一开始占据诸思想的统一的中心位置的“道”由《易》所取代,这是被稍后的《汉书·艺文志》所继承的重大变化。这一变化,是展开诸子百家的争论、构思诸思想统一的学派,由道家转为儒家的前兆,值得特别关注。

最后,对此作出贡献的有西汉晚期的《汉书·艺文志》。由刘向的《别录》和刘歆的《七略》演变而来的《汉书·艺文志》,对西汉晚期存在的所有书籍进行了整理分类,是一部庞大的书籍目录。同时也包含了处在儒学国教化进展阶段的儒家所描述的全部思想的统一构想及其最后的完工。以下将从诸思想的统一这一视角,来探讨《汉书·艺文志》。

《汉书·艺文志》中的诸思想的统一,是在与《吕氏春秋·不二》篇、《庄子·天下》篇、《淮南子·要略》篇、《六家之要旨》等从战国晚期到西汉初期的道家所提出的诸构想相对抗的同时,对其进行重大变更及补充而形成的。换言之,把在诸思想统一中,发挥中心作用的道家的“道”,变更为儒家的经典《易》在发挥中心作用。并且,这一构想被认为是知悉上文已经论述过的同样以儒家为立场的董仲舒“儒学为主,百家包摄”的构想,而试图深化和进一步扩大其规模的继承和发展。这一构想并不是作为其原型的刘歆《七略》中的全部学问分类,而是仅占其中的1/7。

这一诸思想统一的构想在《艺文志·诸子略》的总序中可以看到:

凡诸子百八十九家,四千三百二十四篇。诸子十家,其可观者九家而已……易曰:“天下同归而殊塗,一致而百虑。”今异家者各推所长,穷知究虑,以明其指,虽有蔽短,合其要归,亦六经之支与流裔。使其人遭明王圣主,得其所折中,皆股肱之材已……方今去圣久远,道术欠废,无所更索,彼九家者,不犹瘉于野乎。若能修六艺之术,而观此九家之言,舍短取长,则可以通万方之略矣。

这一构想仅在《艺文志·诸子略》中就可以看出是以儒家为中心地位的,这从目录把儒家放在第一位便可一目了然。但是,虽说如此,并不能把它与董仲舒的“儒学一尊、百家抑黜”等同视之。因为这一构想也是在完全认同诸子百家(九流十家)存在的基础上,提倡诸思想的包摄、统一。并且,在各家的篇序中,认为儒家是司徒之官、道家为史官、阴阳家是羲和之官、法家为理官、名家是礼官、墨家是清庙之守、纵横家是行人之官、杂家是议官、小说家是稗官,从认可各家分别是由古代王者之官产生的这一点也可以推测,如果诸子百家都是由古代的王官产生,那么,它们原本就各自承载着王者之道的一部分,因此,应该有辅助王者之道的可能性。

在占据诸思想统一的中心原理中,使用了《易》的“天下同归而殊塗,一致而百虑”,这无疑是沿袭前文已经探讨过的《史记·六家之要旨》的记述,以此为基础而进行的处置。同时可以认为,一方面是因为在刘向、刘歆父子所处的时代,《易》已经完全成为儒家的经典,在六经中已经居于首要地位这一客观现实的发展;另一方面是因为刘向、刘歆对儒学正统地位的认定这一主体立场的选择。

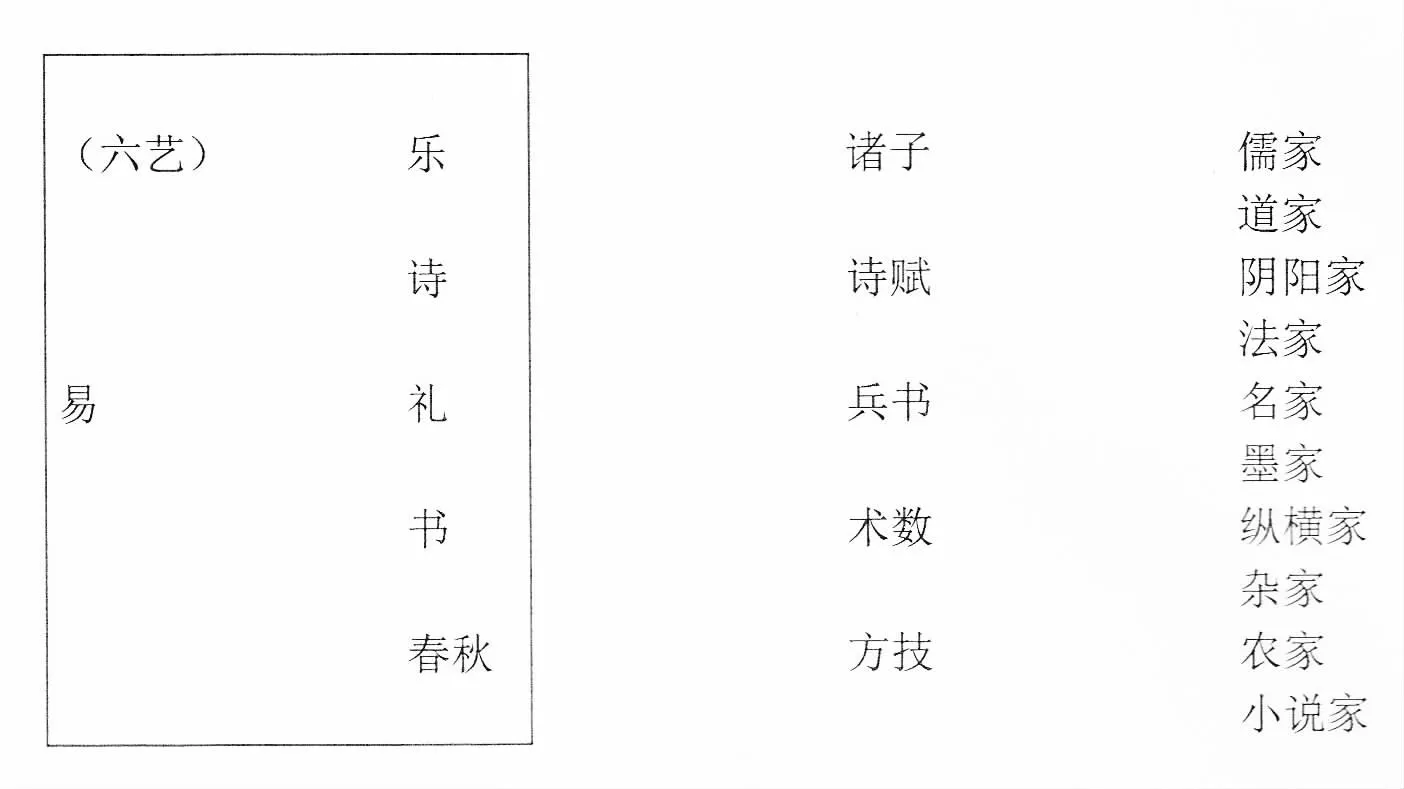

诸子百家的诸思想统一并不是最终的目标,还有更高的目标。正如《诸子略》中的总序所言,经过包摄、统一的诸子百家的思想被期待可以成为辅助儒家的经典——六经的支流、末流。对于六经,即《乐》《诗》《礼》《书》《春秋》《易》,《六艺略》的总序主张应该以《易》居于中心地位进行统一。综合以上考虑,《汉书·艺文志》可以说是真正地进行了尝试大规模的诸思想的统一、综合。(如图,见文后)

关于从战国晚期到西汉时期的诸思想统一的构想,在《汉书·艺文志》中,规模宏大的书籍和思想的统一、综合,达到了顶点。因为它是最大规模的体系,所以它的规范作用一直延续到唐代的《隋书·经籍志》将其确立分为四部之前。至此,可以认为,诸思想的统一的构想在这里基本结束。这是经过整个西汉时期儒学国教化而登场的、并且与之相呼应的诸思想统一的最终完成,而且也是它成为可能的儒学学问的集大成之一。

总 结

如上所述,从战国晚期到西汉初期,主要是道家内部一直在追求诸思想的统一。西汉武帝时期,董仲舒的两种构想,以及刘向、刘歆的构想等儒家方面诸思想的统一构想,是受到道家构想很大的刺激,为了与之对抗,而逐渐形成的,这一点已经十分明确。其历史社会的背景是,人们迫切希望结束战乱不断的、分裂的战国时代,思想家们也希望创造出能引导统一的、秦汉帝国的新思想。

最后,为什么在这个问题上,道家领先于其他学派呢?对于原因,可以做以下两种推测:

一是因为当时道家学派的思想家,从总体来说,拥有很多敏锐的知识分子。最早敏锐地把握战乱、分裂时代的终结和秦汉统一帝国的形成这一历史社会变革的巨大浪潮的,不是包含儒家在内的其他诸子百家,而是道家。

二道家思想的内部,特别是从本体论、形而上学之中,可以追求其原因和理由。换言之,道家思想最深奥的基础有如下的哲学:形而上的“道”在哲学意义上支配着形而下的“万物”(《淮南子·要略》篇中的“事”),即“道一万物”关系的哲学[5]。这一本体论、形而上学,是道家思想的所有领域(例如,伦理思想、政治思想、自然思想等诸思想)的理论根据和基础。尤其重要的一点,是它极易可能转移到“道家—诸子百家”的诸思想的统一论、“帝王—万民”的中央集权的政治思想,并且实际上也可以做到转移。相反地,其他诸子百家没有像这样的本体论、形而上学,儒家的国教统一构想里也欠缺这样的哲学。在后来儒家以儒学国家化开始居上的西汉武帝时期,儒家方面也没有具备与此类似的“天”的思想,因此不得已只有以《易》为中介(《汉书·艺文志》),来借用道家的本体论、形而上学。①把与民间日常生活相关的占卜的《易》儒学化、经典化,并在其中注入高度的哲学、伦理思想、政治思想等是战国晚期以后儒家学派的工作,关于这个问题,参照拙论《“道”的形而上学》(收录在拙著《道家思想的新研究》)。

从班固《汉书》一直到二十世纪初期的旧中国体制崩坏为止,住在被国教化了的儒学世界的居民都将国教统一的功绩归因于董仲舒一人。然而,现代人们也继承了这一观点,关于这个现象,只顾董仲舒的功绩,笔者觉得有点狭隘。

[1]池田知久.译注《淮南子》[M]//讲谈社学术文库.东京:讲谈社,2012.

[2]渡边义浩.后汉国家的支配与儒教[M].东京:雄山阁,1995.

[3]福井重雅.汉代儒教的历史研究──围绕儒教官学化的再讨论[M].东京:汲古书院,2005.

[4]沟口雄三,池田知久,小岛毅共.中国思想史[M].东京:东京大学出版会,2007.

[5]池田知久.道家思想的新研究──以《庄子》为中心[M].郑州:中州古籍出版社,2009.