王熙凤对比下的刘姥姥:人物话语翻译与身份重塑研究

2014-09-09··

· ·

王熙凤对比下的刘姥姥:人物话语翻译与身份重塑研究

·傅悦·

本文以《红楼梦》中刘姥姥的人物话语翻译与身份重塑为研究对象,以语料库辅助下的文本比读为主要研究手段,通过与王熙凤的话语进行定性和定量对比分析,发现刘姥姥话语的四大特征,即与农民阶层相关的词汇较丰富,口语化和世俗化程度更高,佛教相关表达出现频率较高,以及用词较丰富多样。这种话语特点塑造了刘姥姥出身乡野、受教育程度较低、受佛教影响较大和能言善辩的身份特征。通过对比杨译和霍译在刘姥姥与王熙凤的话语差异再现,以及刘姥姥话语翻译上的显著差别,本文得出以下结论:杨译较好地重塑了刘姥姥和王熙凤之间的社会身份差距、以及她受佛教影响较深的主体身份,而霍译则更成功地再现了刘姥姥能言善辩、欲与贾府亲近的个人身份。这一差异正是两位译者在东、西方价值观影响下,不同思维模式的体现。在翻译实践中,译者必须重视原作人物的身份定位,在话语翻译过程中重塑复杂多变的人物身份。

《红楼梦》 刘姥姥 话语翻译 身份重塑 语料库

一、引言

作为中国现实主义小说的代表作,《红楼梦》刻画了众多鲜活的人物,其中给读者留下深刻印象的有多情的宝二爷、尖酸的林姑娘、泼辣的凤姐和乡野的刘姥姥等等。这些身份不同、性格有别的人物形象,是《红楼梦》永恒艺术魅力的重要体现之一。

小说中的人物刻画离不开身份的塑造。我们之所以对刘姥姥印象深刻,其中一个重要原因就是她与众不同的身份。刘姥姥出身乡野,四进贾府(共一百二十回计),最终成功解救巧姐,她由开始的被接济者,中间的讨巧卖乖者变为最后的施救者,以极具个性化的语言衬托了贾府的豪奢生活,同时她身份的变化贯穿了整部小说,也推动了情节的发展。

人物身份塑造的重要性还体现在身份对语言风格和行为模式的决定作用。众多当代身份研究理论认为,身份是统领行为的要素,涉及认知、社会学、现象学和心理学等各个层面①。因此,对于人物身份塑造的探讨不仅仅局限于语言领域,而是具有更广泛意义的社会现象研究。

此外,人物身份的塑造往往反映了时代现实,也体现了作者的价值观和人生态度。透过刘姥姥的身份及其细微变化,我们不难得见清朝中后期以农民为代表的普通大众的生活和他们对待生活的态度,更可窥见曹雪芹和高鹗对于劳苦大众的态度和寄予的希望。

因此,小说原作如何通过话语塑造不同的人物身份是值得探讨的问题。在通过话语的翻译重塑人物身份的过程中,译本展现了哪些特点,不仅反映了译者的翻译风格,也能帮助我们了解译者的思维趋向、价值取向和人生态度。

基于刘姥姥在塑造人物、推动情节和丰富主题上的显著作用,本文以刘姥姥的话语翻译和身份重塑为研究对象,选择与刘姥姥接触次数最多,身份迥异、性格鲜明的王熙凤为比较对象。以刘姥姥出场的第六、三十九、四十、四十一、四十二、一一三、一一九回为基准,选取了刘姥姥的全部话语②和王熙凤在以上各回中的全部话语,以及两个全译本③的对应译文。以定性分析为主线,辅助以Wordsmith6.0、ICTCLAS汉语分词、MyZiCiFreq字词频率统计工具和ReadabilityScore等软件进行定量分析。

需要说明的是,《红楼梦》的版本较多,杨译和霍译在原著版本的选择上不尽相同,本文所选原文全部出自人民文学出版社2000年版的《红楼梦》,译文选自外文出版社2003年版的汉英对照A Dream of Red Mansions和外教社2012年出版的汉英对照The Story of the Stone。经对比发现原著版本在所选人物话语上的差异并不明显,下文的示例中如果原著存在显著差异的,会在所引原文中加以说明。

二、人物身份的概念意义

关于身份的概念,埃里克森(Erikson)一直强调自我与环境、个人与社会之间的相互作用和依存④。而崔西(Tracy)则将话语中的人物身份区分定义为“主体身份”(性别、阶层、种族等)、“互动身份”(不同语境中的角色)、“社会身份”(社会角色)和“个人身份”(教育背景、个性特征等)⑤。语言,特别是话语,被公认为身份塑造的主要媒介。

本文采取崔西对于话语中人物身份的分类标准,并且认为人物身份就社会阶层而言是相对固定的,而相较情节发展和不同场景而言,则是动态互动的。下文将以语料库辅助的方式,探寻杨译和霍译在重塑刘姥姥的人物身份上各自呈现的特点。

三、刘姥姥:话语特点与身份特征

我们选取刘姥姥的全部话语,共3,660个词,对应章回里王熙凤的全部话语共1,433个词,这几回中刘姥姥的话语总长度是王熙凤的2.5倍多,可见,相较王熙凤,刘姥姥是这几章重点刻画的人物。通过对比,我们发现刘姥姥话语的标准类符型符比(STTR)为43.47,略低于王熙凤话语的44.30,显示了她们的话语在用词丰富程度上没有显著差异,但同样能言善辩。

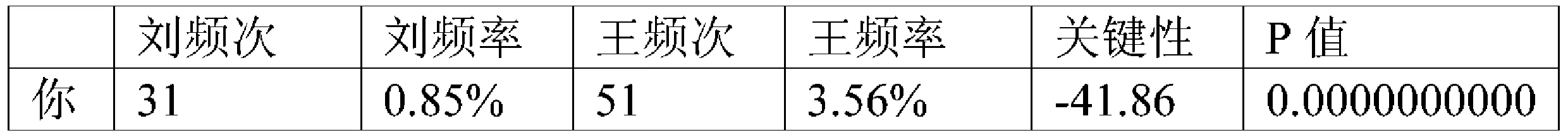

此外,经过Wordsmith6.0的关键性分析,刘和王两者在关键词上的区别,在于“你”这一人称代词,其中p值小于0.01,具有统计学上的显著意义。因此,我们推断在人称代词等称呼语的使用上,两者可能具有显著区别。

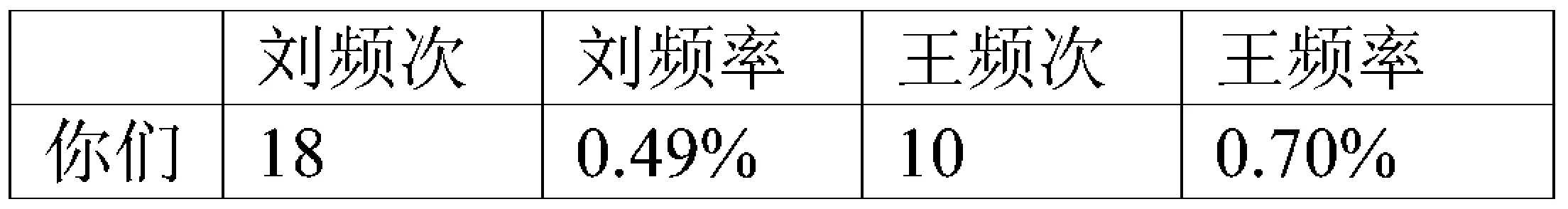

而“你们”一词在刘和王的话语中出现的频次和频率分别是:

经过总结,发现刘和王的话语在人称代词上的显著差异主要表现在“你”和“他们”的使用上:

刘姥姥在对话中八次提到“他们”,在其四进贾府中依次指代贾府所有人、乡邻和巧姐的“狠舅奸兄”。与王相比,充分体现了刘直言不讳、心怀他人、同时也善于拉拢关系的个性特征。此外,刘使用“你”的频率明显低于王,这是因为她使用了诸如“你老”(4次)、“姑奶奶”(26次)、“姑娘”(30次)和“嫂子”(9次)等表示身份的替代词汇,避免直呼贾府上下为“你”;此外,除了频率较高的“我们”(39次),刘还使用了“俺们”(2次)这样的独特词,指代刘自己、家人和乡邻等下里巴人。

刘在指称贾府和自称时的泾渭分明,建立和强化了她对自己出身乡野的身份认同。在特定场合对于自己朴实身份的刻意强化,更是对比出贾府的阳春白雪和豪奢生活。

刘话语中里出现了五次及以上的独特词中,“姑奶奶”(26次)、“你老”(11次)、“老爷”(6次)等体现了她的与贾府在社会地位上的巨大差别,“村庄”和方言的“俺们”则凸显了她属于农民阶层的主体身份,“阿弥陀佛”等显示了她可能受佛教影响较深的个人特点,“爱”、“打”则是她直言不讳、讨巧卖乖的写照。

在称呼语的使用上,王出于晚辈的礼貌,称呼刘为“老人家”、“姥姥”,却也有34次(2.39%)直呼其“你”;而相比之下,刘无一次仅称呼王“你”,而是用“姑奶奶”、“你老”等尊称,刘和王在称呼语上的这种差异,体现了社会阶层的身份差异,也成功维系了刘“乡野农民”这一相对稳定的主体身份。

除了人称代词在内的称呼语外,刘还用了二十五个频次达到或超过5的特色词,频率为王的两倍及以上。其中“死”再次体现了她直言不讳的特点、“庄家人”再次显示了她作为农民的主体身份特点,“弄”相对口语化程度更高。

通过与王熙凤话语的对比,我们不难发现刘姥姥的话语具有以下四大特点:

首先,在社会阶层上颇具代表性的词汇较丰富,如“地”、“庄家人”(杨译原文为“庄稼人”)和“村庄”,显示了作为农民,刘与自然更加紧密的关系;同时称呼语上也凸显其社会身份较低,如相较王频繁直呼其“你”,刘频繁使用的“你老”、“姑奶奶”、“姑娘”和“嫂子”等称呼,显示了她对自己身份的认同和强化,反映了刘和王在社会阶层上的差异,塑造了刘较低的社会地位。

其次,口语化和世俗化程度更甚,刘比较频繁使用的“倒”、“家去”、“今儿”、“便”和“得”(如“村里算过得的了”)都反映了这一特点。这显示了刘相较王教育水平更低的身份特点;特定场景比较世俗甚至低俗的表达,诸如“打”和“死”等,以及频次较低的“硬屎”、“肏攮”、“下作黄子”等,非常有力地塑造了刘比较世俗的语言特点和教育程度低的主体身份特征。

再次,有着佛教渊源的词汇较多,除了“阿弥陀佛”(8次),刘还用了“菩萨”(2次)、“求神许愿”(1次)、“斋僧敬道”(1次)、“吃斋念佛”(1次)、“观音”(1次)、“佛祖”(1次)、“神佛”(1次)、“高香”(1次)、“烧香”(1次)、“许愿”(1次)和“念佛”(1次)等,而这些词在王的话语中一次都未出现,体现了刘受佛教影响较大的特点,也为她因受贾府接济,最终救了巧姐的情节发展奠定了基础。

最后,整体用词的丰富度较高,不亚于伶牙俐齿的王熙凤。从刘姥姥的特色词和高频词可以得见,她对贾府不同的人都采用了不尽相同的称呼,所涉及的话题广泛,所用词汇区分度也较高。

因此,刘姥姥显著区别于王的话语特征,成功塑造了刘的身份。就主体身份而言,她是出身乡野的农民,受教育程度较低;就互动身份而言,她能言善辩,却在不同场合强化自身下里巴人的特点;就社会身份而言,她是劳动者,同时受佛教“因果”论影响较深;就个人身份而论,她能言善辩,豪爽仗义,但说话世俗。这些都和王熙凤以及贾府构成了强烈反差。

基于以上的分析,下文主要研究杨译和霍译在通过话语的翻译重塑刘姥姥的身份特征这一过程中,各自表现出哪些特点,以及由此反映出的译者价值观和思维模式的差别,以期更好地指导翻译实践。

四、杨译与霍译中的刘姥姥

(一)杨译和霍译中刘姥姥与王熙凤的差异:话语与身份

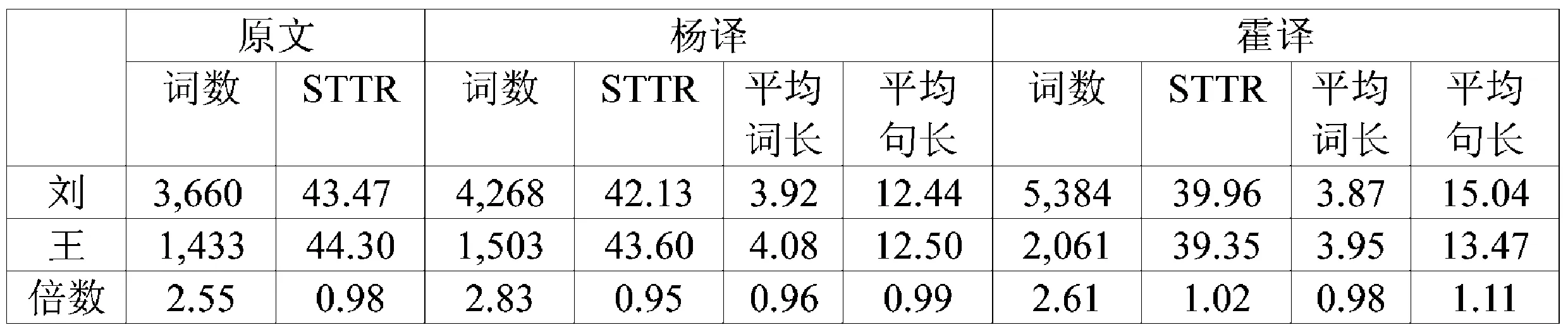

经过Wordsmith6.0词频分析,得出杨译和霍译中刘姥姥和王熙凤的话语长度(词数)、词汇丰富度(STTR,即标准类符型符比)、平均词长与平均句长如下表所示:

从上表可以看出,原文中刘姥姥和王熙凤的话语长度差异,在杨译中得到稍高程度的强化;用词丰富程度上的差异,在杨译中得以较为忠实的还原,而霍译中的刘姥姥用词丰富度稍高于王熙凤,能言善辩的程度接近甚至略胜伶牙俐齿的凤姐。下文将在杨译与霍译的刘姥姥对比中,结合大量例证来做定性分析。

此外,杨译刘和王在词语的关键性上不存在显著差异。而原文中刘和王在关键词上的差异,即王频繁地使用“你”和刘绝少直呼“你”的差异,在霍译中得到了数量上的再现。以下是Wordsmith6.0对霍译刘姥姥和王熙凤话语中词语关键性的分析结果:

当然,译作中的“you”也涵盖了原作中的“你们”,但由于原作中的“你们”,在两部译作中都基本翻译成为“you”,所以基本不会对统计结果有显著影响。

杨译中“you”的出现频次和频率与霍译对比如下:

结果表明,霍译再现了刘和王在人称代词“you”的使用中,频率上的显著差别,主要源于其在王熙凤语言中出现的更高频率。我们来看刘姥姥话语中的“你”和译作中“you”在各回中的分布和指代:

相比杨译,霍译频繁使用的“you”多出现在第六回。除去刘姥姥称呼自己女儿女婿的“你”,我们来看看杨译和霍译的刘姥姥如何称呼王熙凤和周瑞家的。

例一

原文:论理今儿初次见姑奶奶,却不该说;只是大远的奔了你老这里来,也少不的说了。⑥

杨译:By rights, I shouldn’t bring this up at our first meeting, madam. But as I’ve come all this way to ask your help, I’d better speak up……⑦

霍译:By rights I ought not to mention it today, seeing that this is our first meeting: but as I have come such a long way to see you, it seems silly not to speak……⑧

例二

原文:今日我带了你侄儿来,也不为别的,只因他老子娘在家里,连吃的都没有。如今天又冷了,越想没个派头儿,只得带了你侄儿奔了你老来。⑨

杨译:The reason I brought your nephew here today is that his parents haven’t a bite to eat. And winter’s coming on, making things worse. So I brought your nephew here to ask for your help.⑩

霍译:The real reason I have brought your little nephew here today is because his Pa and Ma haven’t anything in the house to eat, and the weather is getting colder, and - and - I thought I’d bring him here to see you……

例三

原文:好呀,周嫂子!

杨译:Sister Zhou! How are you?

霍译:How are you, my dear?

例四

原文:原是特来瞧瞧嫂子你,二则也请请姑太太的安。若可以领我见一见更好,若不能,便借重嫂子转致意罢了。

杨译:I came specially to see you, sister, and also to inquire after Her Ladyship’s health. If you could take me to see her, that would be nice. If you can’t, I’ll just trouble you to pass on my respects.

霍译:Well, of course, first and foremost we came to see you,…but we were also hoping to pay our respects to Her Ladyship. If you could take us to see her, that would be very nice; but if that's not possible, perhaps we could trouble you just to give her our regards.

从以上的例子可以看出,霍译第六回中明显高频的“you”,主要源于其将反映刘社会阶层和身份的“你老”这一称呼语翻译也成了“you”。而相比之下,杨译第六回中都避免了将“你老”译成“you”,不得已之处,也用了“madam”和“sister”这样的补充说明,显得礼貌程度更高,从而重塑了当时的时代背景下,刘姥姥来自于农民阶层,地位较低的社会身份,以及她与王熙凤之间的社会身份差异。

在第三十九回中,相比霍译,杨译使用了特别多的“you”,但值得注意的是,这些“you”多数和一些表示尊称的词语,如“mistress”、“ladies”、和“my lady”和“sir”等连用。以下列句子为例:

例一

原文:所以说来奇怪。老寿星当个什么人?

杨译:That’s what was so strange. Who d’you think it was, my lady?

霍译:That was the strange thing about it. Now who do you think it was, my old soul?

例二

原文:幸亏哥儿告诉我。我明儿回去,拦住他们就是了。

杨译:I’m glad you told me, sir. When I go back tomorrow I’ll stop them.

霍译:Now I am glad you told me that. When I get back, I shall do my best to stop them.

例三

原文:若这样,我托那小姐的福,也有几个钱使了。

杨译:If you do that I’ll have a few cash to spend too, all thanks to this young lady!

霍译:I shall certainly be grateful to her for the money.

(二)刘姥姥身份的嬗变:东西方思维模式下的不同侧重

1. 教育背景上的细微差别

杨译的刘姥姥话语共4,268个词,标准类符型符比(STTR)为42.13,单词的平均长度为3.92,平均句长12.44个词;对应的霍译文本共5,384个词,标准类符型符比(STTR)为39.96,单词的平均长度为3.87,平均句长为15.04个词。以上数据表明,霍译的刘姥姥话语长度是杨译的1.2倍多,STTR则低于霍译,因此,整体而言,杨译的刘姥姥用词丰富度更高,话语更加简洁的概率更大。

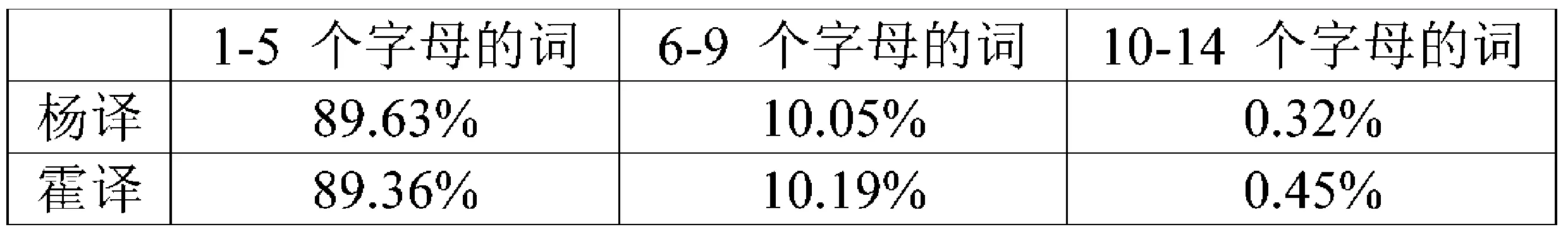

我们将单词分别按1-5、6-9、10个字母以上分为短词、中等长度的词和长词,并且假设字母越长,全文难度增加的概率越高。我们发现单从单词的长度出发,不能说明杨译和霍译刘姥姥话语在难度概率上的差异。

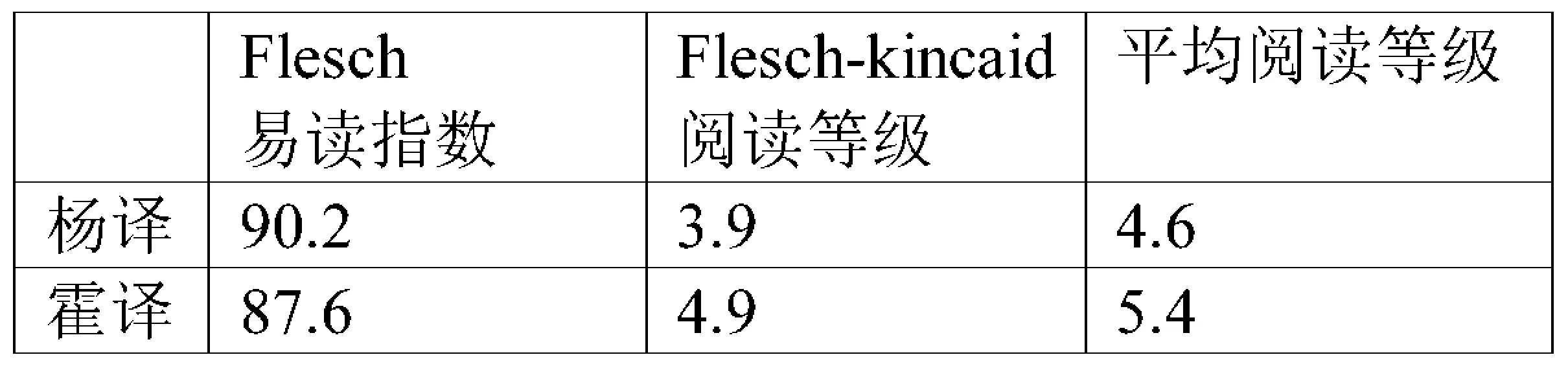

为了进一步量化两者的难易度,我们以ReadabilityScore辅助分析它们的易读性,得出的数据如下:

上表结合用词丰富度和平均句长可以看出,杨译刘姥姥的话语较为简洁易懂,而霍译则对读者的受教育水平有相对稍高的要求。因此,我们不妨推断杨译通过使用一些较为简单的词,重塑刘姥姥教育程度较低这一主体身份的机率更高。下面略举两例:

例一

原文:只要他发一点好心,拔一根寒毛比咱们的腰还粗呢。

杨译:If she’s at all willing to help, one hair from her body would be thicker than our waist.

霍译:She only has to feel well disposed and a hair off her arm would be thicker than a man’s waist to poor folks like us!

例二

原文:我白吃了这半日。姑奶奶你再喂我些。这一口细嚼嚼。

杨译:All this time I’d no idea. Give me some more, madam, to chew more carefully.

霍译:Well, I couldn’t have had my mind on it properly while I was eating it. Give me a bit more, Mrs. Lian, and this time I’ll chew it more carefully.

2. 杨译:情态动词“must”的使用削弱了礼貌程度

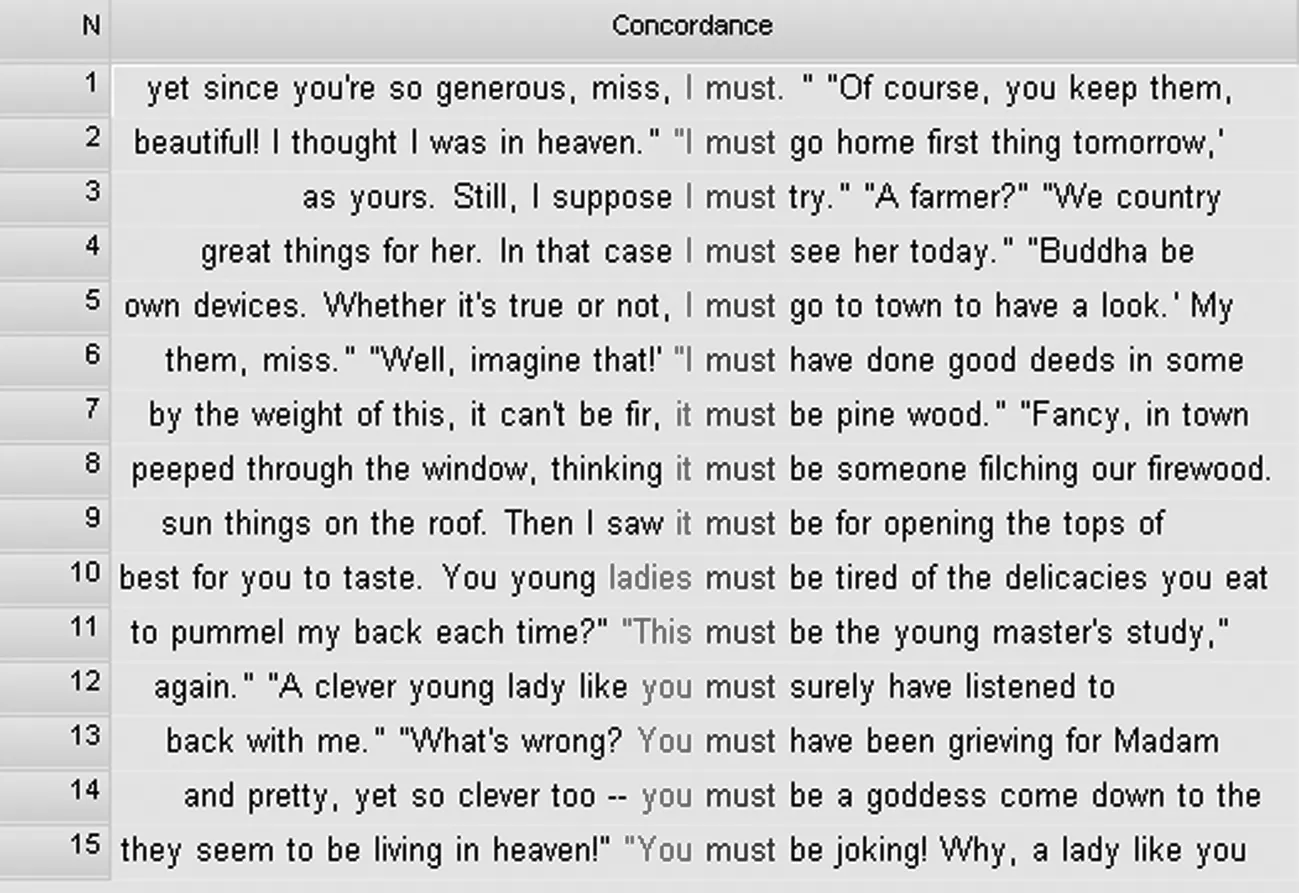

此外,通过语料库的词频统计,我们发现杨译非常频繁地使用了“must”这个情态动词,其频率(0.35%)是霍译(0.06%)的近六倍。经过检索,所有相关句子如下:

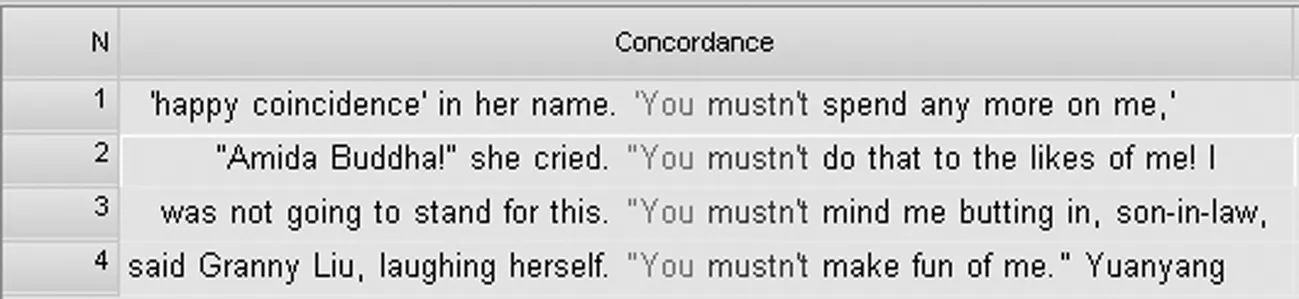

另外使用了“mustn’t”的句子共有四句:

杨译本着忠实原文语义的目的,凡是“必定”、“必”、“断乎”、“定要”和“(说)定”等都译成了“must”,而 “不敢(多破费了)”、“不要(折煞我了)”、“别(嗔着我多嘴)”和“(众位)别(笑)”全部译为“mustn’t”。因为“must”一词语气强烈,表示最强程度的肯定推测或者态度非常强硬的劝告,所以杨译的刘姥姥较频繁地使用“must”,没有霍译中的刘姥姥在这些场合显得随和谦恭。下面是对照原文的对比示例:

例一

原文:…姑娘们天天山珍海味的也吃腻了,这个吃个野意儿,也算是我们的穷心。

杨译:…You young ladies must be tired of the delicacies you eat every day, and you may care to try our country fare. This is just our poor way of showing our gratitude.

霍译:…We thought that mayhap eating the rarities of earth and sea every day of their lives they might sometimes tire of delicate food and fancy a bit of plain country stuff for a change. Anyway, there you are! It’s a poor gift, but it’s given with a warm heart!

第三十九回的开场,刘姥姥来谢恩,对着平儿满脸谦卑地提到孝敬贾府的姑奶奶和姑娘,用“must”稍显语气强硬,幸好后半句的“may”缓和了语气,但仍没有霍译的古语“mayhap”既显得更加谦卑,又通过很正式的语气传达了她来谢恩的诚意。

例二

原文:我们庄家人,不过是现成的本色,众位别笑。

杨译:We country people can only talk about the things we know. You mustn’t make fun of me.

霍译:You young people shouldn’t laugh at me. I’m a countrywoman born and I can’t help my country talk.

第四十回中,刘姥姥为了取悦贾府尤其是贾母,加入行酒令的游戏。她深知自己下里巴人和贾府阳春白雪的巨大差异,预料自己的答案可能被取笑,所以先给自己设个台阶,同时也为她即将脱口而出、具有喜剧效果的话语做了铺垫。这里,杨译用“mustn’t”反映了刘姥姥不想被取笑的强烈心情,而原文的上下文语境中,可以看出相对于保住自己的面子,刘姥姥更想强化自己庄家人的本色。

再看第四十一回中,刘姥姥将妙玉所泡之茶一饮而尽之后,所作的评价:

例三

原文:好是好,就只淡些,再熬浓些更好了。

杨译:Quite good, but a bit on the weak side. It should have been left to draw a little longer.

霍译:Hmn. All right. A bit on the weak side, though. It would be better if it were brewed a little longer.

与杨译较为强硬的“should have been”相比,霍译的“would”使得刘姥姥的口气谦逊,也较为贴合她的身份。

因此,较频繁地使用语气强烈的情态动词“must”使得杨译的刘姥姥增加了莫须有的话语权,削弱了称呼语翻译上塑造的主体身份。刘姥姥作为农民较为卑微的社会身份和自持乡土的个人身份,正是原文刻画的重点。也正是刘姥姥的谦卑恭敬和朴实无华,得以凸显出贾府的骄淫豪奢。因此,杨译的刘姥姥在语气词的使用上过于强硬,不利于当时特定时代背景下,其农民这一被统治阶级身份的重塑。

3. 霍译:宗教信仰趋向被弱化

杨译中的刘姥姥频繁呼出“Amida Buddha”和“Buddha”,反映了原文中她动辄“阿弥陀佛”、“菩萨”的特点,较好地重塑了刘姥姥深受佛教信仰影响的主体身份。而霍译则借用西方基督教色彩浓重的表达,如“Bless you”、“Bless us and save us”、“Holy Name”、“Holy Precious Name”,而“菩萨”有时则变成了“the good Lord”,增加了西方读者的亲近感,却很大程度上弱化了刘姥姥的这一身份。

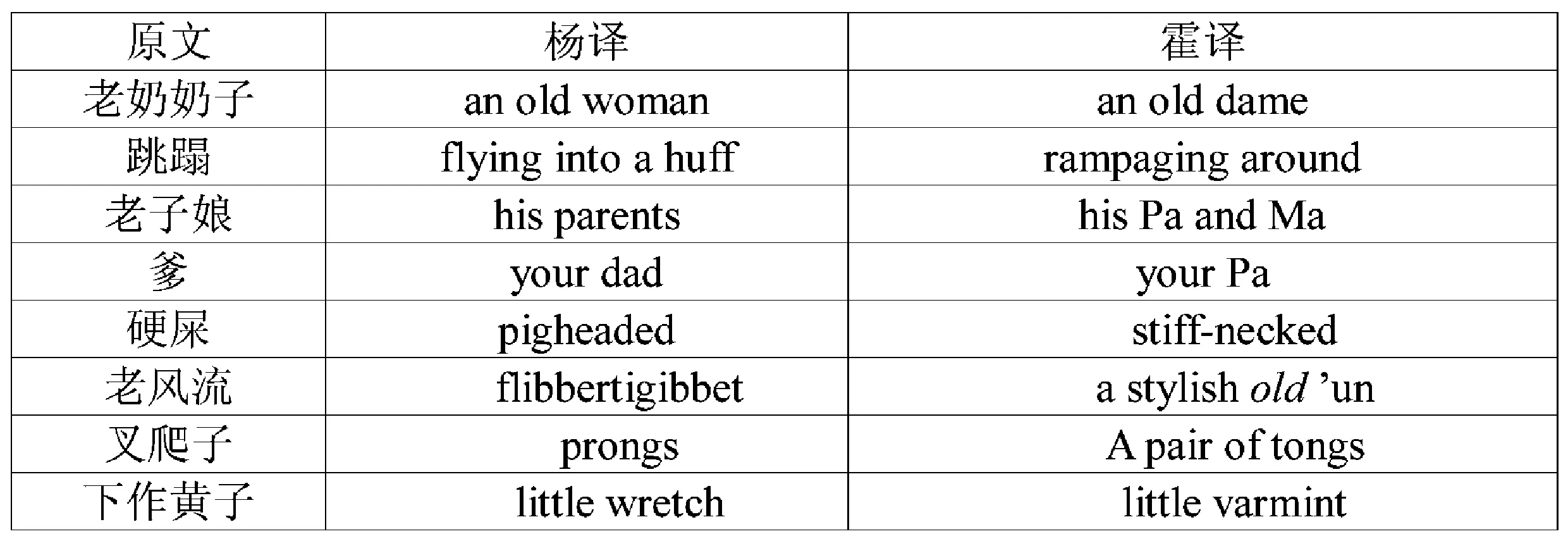

杨译和霍译在处理与佛教相关的其他表达时,分别采取了以下其他处理方法:

从上表中,我们看到,霍译在处理一些正式的佛教用语,如“佛祖”、“神佛”、“念佛”和“吃斋念佛”时很忠实地使用了“Buddha”,所以霍译在重塑刘姥姥身份时,并未将她全盘西化。此外,杨译和霍译在处理刘姥姥口中的“观音”时,两者都没有用“Bodhisattva”这一来源于梵语的表达。杨译的“the Goddess of the Mercy”充分体现了对西方读者接受程度的考量,而霍译采用“Guanyin”的音译法,也显示了其忠实塑造刘姥姥身份和介绍原作文化特色的目的。

就刘姥姥的主体身份而言,受何种宗教影响较深是一个很重要的因素。而在这一身份的重塑上,杨译和霍译都没有忽视,只是霍译较为弱化和淡化。结合其他一些相关表达的翻译,如“谋事在人,成事在天”。杨译和霍译分别将“天”译作“heaven”和“god”,都切实体现了来自东方和西方的两位译者在价值取向和思维趋向上的明显差异。

4. 霍译:称呼语中更贴切的口语化程度

经过Wordsmith6.0词频对比和关键性分析,madam为杨译的独特词,也是其相对于霍译的关键词,共出现21次,频率为0.49%, 关键性为34.29,P值为0.0000000018,具有统计学上的显著意义。杨译用了比较正式的“madam”,而霍译则是以“ma’am”(10次)来表达敬意,再现了刘姥姥话语的高度口语化特点。

两个译本在其他称呼语的翻译上差异不大。除了翻译“哥儿”和“好姑娘”时,霍译的“sonny”和“missie”比杨译的“brother”和“miss”更加口语化,较好地体现了刘姥姥讨巧卖乖,拉近与贾府关系的身份特点。

下表中归纳了杨译和霍译在处理刘姥姥的世俗化语言时的处理方法:

可以看出,在称呼语上,两位译者都注意避免了使用正式的表达,而霍译比杨译更加口语化,更加有利地重塑了刘姥姥说话世俗的特点。相比之下,在这些场合,杨译中刘姥姥的话语比较正式,此处有两处例证如下:

例一

原文:告诉我是什么法子弄的,我也弄着吃去。

杨译:Tell me how you prepared this, so that I can cook some for myself.

霍译:Tell me the recipe, so that I can make it for myself.

例二

原文:即刻叫我女婿弄了人,……

杨译:I’ll get my son-in-law to find a messenger,……

霍译:I’ll tell my son-in-law to send a man with a letter.

而在下面这个例子里,杨译的结果明显可能是理解的偏差,北方方言“肏攮”意思是“吃”,可能杨译出于重塑刘姥姥比较粗俗的特点,用了“fxxk”一词,并不能表达“吃”之意,可能会引起读者的不解,而且过于粗俗。霍译中的“have / get something under one’s belt”是口语化的形象表达,表示“填肚子”。

例三

原文:我且肏攮一个。

杨译:Well, let me ‘fuck’ one of them.

霍译:I must see if I can’t get one of these under me belt!

五、结论

囿于时间和篇幅原因,本文未能分析杨译和霍译在句法上的差异,修辞和译者风格的篇章分析也不够深入,亦无法比较刘姥姥与贾母、焦大等其他相关人物,但文中定量和定性分析的结果足以说明,杨译和霍译都较好地重塑了刘姥姥的身份特点,同时显现出不同的侧重点。

杨译刘姥姥话语的突出特点是其所用称呼语的礼貌程度高于霍译,重塑了当时的时代背景下,她所代表的农民阶层较低的社会身份,以及与王熙凤等贾府之人身份的差距。但较频繁地使用意义过于肯定的情态动词“must”,在某些场合,削弱了这一主体身份重塑的效果。

相较杨译,霍译刘姥姥话语的特别之处在于其称呼语中更贴合原文的口语化程度,重塑了刘姥姥出生乡野,对贾府说话亲昵的主体身份。同时,霍译更好地再现了刘姥姥在称呼语上因人而异的特点,重塑了刘姥姥能言善辩的个人身份和互动身份。但霍译中诸如“dear”和“dear soul”等称呼过度拉近了刘姥姥与贾府的距离,在社会身份的区分度上略逊一筹。

此外,我们发现原文刘姥姥话语中与佛教相关的词汇和表达较多,而杨译以直译为主的翻译,虽然不如霍译能使西方读者产生更多亲近感,但就身份重塑而言,较好地再现了刘姥姥受佛教影响较大的特点,为情节发展埋下了伏笔,也更好地再现了原文中的文化特质。

因此,这一发现证明在翻译过程中,两位译者重塑刘姥姥身份的侧重点不同。杨译更着力于重塑刘姥姥主体身份中较低的社会地位,和她受佛教影响较深的主体身份特点;霍译则将更多笔墨倾注于刻画刘姥姥这一人物说话世俗和八面玲珑、能言善辩的个性特点,突出了她在不同场合的互动身份。

这一差异,显示出两位译者分别所处的东西方文化对于“集体主义”和“个人主义”价值观的不同倾向。正是价值观上的本质差异,在一定程度上,潜移默化地左右了译者的思维模式。

在翻译文学作品时,要完全摆脱价值观和思维模式的影响,对于每位译者来说,几乎是不可能完成的任务。但要较好地完成一部翻译作品,原文中人物身份的重塑,不仅关乎译作语言、形式和思想表达上的“信、达、雅”,也影响了其刻画人物上的“传神”和情节再现上的“化境”,是每一位译者在翻译过程中都不应忽视的问题。因此,翻译过程中对于原作人物的主体、社会、互动和个人身份的定位和再现,以及如何通过话语的翻译来重塑复杂多变的人物身份,就显得尤为重要了。

注:

① Benwell, Bethan & Stokoe, Elizabeth. Discourse and Identity. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd., 2006: 3.

② 全部话语,指所有对话中这一人物所言所讲,不包括思忖、异口同声和“某某说道”,译文选取原则一致。

③ 两个全译本指杨宪益夫妇的译本和霍克斯与闵福德的译本,以下简称杨译和霍译。

④ [美]埃里克森《同一性:青少年与危机》,浙江教育出版社1998年版序言,第7页。译者将“identity”(身份)翻译为“同一性”。

⑤ [英]Benwell, Bethan & Stokoe, Elizabeth. Discourse and Identity. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd., 2006: 70.

责任编辑:倪惠颖

*本文系安徽大学青年科学研究基金(文科类)项目“归化与异化翻译策略的优选论分析”(项目编号:SKQN1007)和“第二批安徽大学青年骨干教师培养对象”资助项目(项目编号:02303301-0242)的阶段性成果。衷心感谢上海外国语大学冯庆华教授在本文撰写期间给予的指导。

安徽大学外语学院