托达罗模型的修正拓展及市民化应用

2014-09-04韩纪琴SanaSehar

马 凌,韩纪琴,Sana Sehar,3

(1.南京农业大学经济管理学院,江苏 南京 210095;2.金陵科技学院商学院,江苏 南京 211169;3.巴基斯坦费萨拉巴德农业大学,旁遮普 费萨拉巴德 37281)

托达罗模型的修正拓展及市民化应用

马 凌1,2,韩纪琴1,Sana Sehar1,3

(1.南京农业大学经济管理学院,江苏 南京 210095;2.金陵科技学院商学院,江苏 南京 211169;3.巴基斯坦费萨拉巴德农业大学,旁遮普 费萨拉巴德 37281)

从变量的修正补充、模型的应用拓展及政策实践几个方面对托达罗模型的研究现状进行了简要述评,指出现有文献存在一些问题:如使用同一模型解释永久、非永久迁移两种行为决策的不足和引入的非经济收益或成本无法量化。针对我国市民化两阶段特征,指出“农民—农民工”转换阶段为个体短期迁移决策,主要依据城乡预期收入差异,适合运用托达罗模型原型;而“农民工—市民”转换阶段为家庭长期定居决策,主要依据家庭城乡预期净收益差异,且更为重视非经济收益和成本,适合运用拓展的托达罗模型。

托达罗模型;市民化;非经济成本;预期净收益;生命周期

二战后,发展中国家普遍致力于工业化、城镇化建设,经济重心日渐由农村农业部门转向城市工业部门,日益拉大的城乡收入差距引发了大规模的人口迁移,并引起了学者的广泛关注。1954年,刘易斯在农村劳动力无限供给和两部门假设前提下提出了二元结构模型,突出了农业部门对工业部门的劳动和资本贡献,强调农村劳动力转移对经济发展的重要作用,成为发展经济学领域的经典理论[1]。之后,拉尼斯、费景汉对刘易斯模型进行了拓展,提出工业部门与农业部门应当平衡增长,给予农业部门在经济发展中的合理地位,拉—费模型还透彻分析了农业部门是如何决定和影响工业部门的扩张以及劳动力转移的[2]。乔根森则进一步强调了农业剩余的规模决定着工业部门的发展和农村剩余劳动力转移的规模[3]。20世纪60—70年代,发展中国家的城市失业现象日益严重,但是仍有大批农民试图离开农村进入城市。之前的理论对这一现象都难以给出合理解释,在此背景下,托达罗提出了一个预期收入的模型(即“托达罗模型”),有效地做出了解释,并且给出了不同以往的政策含义,在发展经济学界引起了很大反响,也引起了国内外学者的广泛研究。本文针对托达罗模型的检验修正及拓展应用的研究进展进行简要述评,并在此基础上提出托达罗模型在市民化问题上的应用方向。

一、托达罗模型及其政策含义

托达罗通过引入就业概率和预期收入的概念,改进了传统模型对于人口流动驱动机制的假设,提出人口迁移数量M是预期城乡收入差异d的增函数。即:

M=F(d),F′>0

其中,d=πYu-Yr。Yu表示城市实际工资率,Yr表示农村平均收入,π表示就业概率,其数值取决于以下公式:

π=γN/(S-N)

其中γ表示现代部门工作创造率(等于现代部门工业产出增长率λ与劳动生产率增长率ρ的差),N表示现代部门总就业人数,S表示城市地区总劳动力规模。

合并上式,乡城人口流动的总量模型可以表示为

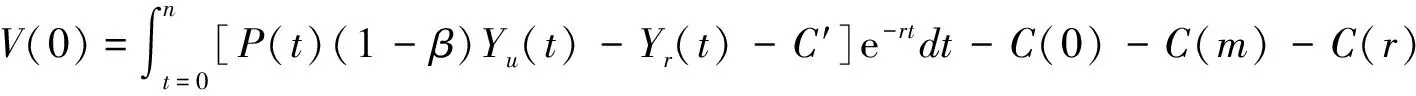

对于某一个迁移决策者而言,其做出是否迁移的决策往往依据的是未来一段时期内预期城乡收入差异的贴现值。因此,城乡迁移人口规模M是城乡收入差异净贴现值V(0)的函数。

P(t)=P(t-1)+[1-P(t-1)]π(t)

M=F[V(0)],F′>0

上式中,Yu(t)、Yr(t)分别表示t期城市工资率和农村的实际收入,P(t)是t期前迁移者在现代部门获得工作的累加概率,n表示迁移者的计划时间长度,r表示贴现率,C(0)是迁移费用。

由此可见,托达罗模型的基本含义包括:对迁移“成本—收益”的比较分析是人口流动的决策基础,城乡预期收入差异是决定人们迁移决策的关键变量。当存在巨大的城乡收入差异时,就业概率对迁移决策行为的影响会减弱,人口净迁移的速度就会超过城市现代部门的就业创造率,从而出现严重的城市失业现象。与刘易斯模型“加速城市工业化发展,加快城乡人口迁移”的政策含义截然不同,托达罗模型隐含的政策含义是:控制城乡收入差距,控制农村人口向城市流动的速度和规模,以缓解日益严重的城市失业现象。具体而言,就是应当减轻因发展战略偏向城市而引起的城乡就业机会不均衡的现象。任何创造城市就业机会或不加区别地发展农村教育事业的政策,都会进一步加剧人口流动和城市失业。而对城市部门的工资补贴和对稀缺要素的传统定价方式不能有效地扩大城市就业。因此要想控制和消除城市失业,就必须鼓励和支持农村和农业部门的发展,提高农民的就业机会和收入水平,改善农民生活条件,逐渐缩小城乡差距[4-6]。

二、托达罗模型的修正拓展与实践应用及存在的不足

针对我国特殊的城乡二元劳动力市场及各种劳动力流动现象,不少学者都借助托达罗模型的基本分析框架开展研究,并对模型的一些不足和局限进行了修正拓展,但也存在一些问题和不足。

(一)技术层面的变量修正或补充

1.就业概率修正。托达罗模型中的就业概率由现代部门工作创造率、现代部门总就业人数、城市地区总劳动力规模三个关键变量决定。对此,不少学者表示质疑并加以修正。

周天勇较早指出,流入城市的农村劳动力往往会进入城市劳动力不愿进入的行业。换言之,这类行业中,农村劳动力就业概率很高,继续流入也不会影响城镇劳动力就业。因此农村劳动力向城镇流动,并不取决于托达罗所说的城镇现代部门就业概率。应当引入时间长度,按照“流入城市找到不同时间长度工作的劳动力/从农村流入城市的总劳动力”计算就业概率[7]。

喻言则认为周天勇的就业概率计算式因取值始终大于等于0,不能反映出人口由城市向农村回流的现象而存在不足。托达罗模型中,由于现代部门工作创造率等于现代部门工业产出增长率与劳动生产率增长率之差,就业概率取值可正可负,能够更充分地反应各种现象。此外,喻言也注意到农村劳动力多数在传统部门就业而未排挤城市居民就业机会的现象,从而提出应当补充一个变量T(城市传统部门的总就业人数),将就业概率计算式相应变为:

π=γ(N+T)/(S-N-T)[8]。

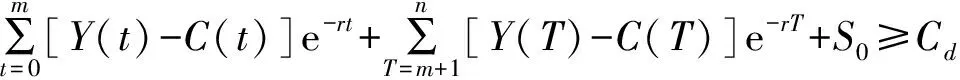

李巍进一步将就业概率区分为宏观概率和微观概率,同时还引入变量K(0≤K≤1),表示劳动力市场城乡分割对宏观就业概率的影响程度。其中K=0表示完全分割无法转移,K=1表示转移及就业情况完全由市场因素决定。由于正规部门的市场分割程度更严重,K正 π(t)非=K非γ非N(t)非/[S(t)-N(t)非-N(t)正],γ非=λ非-ρ非 π(t)正=K正γ正N(t)正/[S(t)-N(t)非-N(t)正],γ正=λ正-ρ正 α=γ非N(t)非/ΔN(t)总,β=γ正N(t)正/ΔN(t)总 ΔN(t)总=γ非N(t)非+γ正N(t)正 宏观就业概率为城市正规部门就业概率与非正规部门就业概率的加权值: π(t)=απ(t)非+βπ(t)正。 微观就业概率中转移启动概率等于当期宏观就业概率, 个体转移维系概率表示为 π(t)个体=M非απ(t)非+M正βπ(t)正 其中,变量M用以表示农村劳动力个体素质差异对转移维系概率的影响程度[9]。 对于李魏的修正,在肯定其细化分解的同时,笔者也有一个疑问,即未考虑两部门收入差异的单纯的就业概率加权似乎并没有太大意义。 2.城乡收入修正。周天勇侧重于对农村收入计算方式的讨论,他认为农村收入可以从农民年实际工作时间比率t与农业劳动力年满负荷工作时间的收入水平I的关系考虑,也可从农民家庭年农村范围经营收入R与农民家庭劳动力成员数量(L+L′)的关系考虑,即: Yr=t·I=R/(L+L′)。 周天勇认为农村农业劳动力的可用时间比率很低,外出务工的机会成本C很低或者为0。有的地区种粮亏损,摊派、提留和统筹很重,则机会成本甚至为负。因此,应当用机会成本代替农民的平均收入变量[7]。类似的,喻言也指出我国存在1.2亿农村剩余劳动力,与模型不存在剩余劳动力的假设差异较大,农民外出务工的机会成本基本为0,用机会成本代替农民平均收入,可以更好地反映差距[8]。 对于两位学者的修正,笔者认同机会成本的引入替代,但随着农业税费减免及补贴增加的政策推进,机会成本为0甚至为负的说法显然不再符合现实,与之相反,外出务工的机会成本显著提高,进而降低了预期城乡收入差异,促使不少农民工做出了循环流动抑或返乡创业的现实选择。 随着社会对农民工群体的关注度提升,一部分学者注意到农民遭受的就业歧视,并对城市收入进行校正。叶普万、周明[10]和王媛[11]都补充了工资拖欠率β、工资歧视C1,并将城市收入明确为城市非正规部门的平均工资W,由此得到城市预期收入 Yu=π(t)(1-β)(W-C1)。 也有学者考虑到了物价指数对预期收入的影响。张璐就提出,部分地区的“民工荒”并不一定源于高失业率,另一个主要原因在于城市CPI的上涨使得劳动者对于城市的预期收入降低。因此,托达罗模型中预期城乡收入差异还应考虑CPI上涨因素[12]。不过在章铮看来,尽管托达罗模型没有直接包括支出方面的变量,但模型中分析了实际收入与名义收入和物价指数的关系,比较城乡实际收入意味着已经将城乡物价水平的差异考虑在内了[13]。 3.迁移成本修正和补充。王媛指出,由于假定信息完全、劳动力转移自由,托达罗模型中的迁移成本较小,仅以搬迁费用简单概括,这与我国国情不符。还应包括心理成本、风险成本等非经济成本以及沉没成本(农民工为获取真实信息而外出打工、不断试错的过程所形成的成本)[11]。王媛也补充了迁入地的生活成本,但迁出地的生活成本却被忽略了。 肖文韬等[14-15]都考虑到了城乡生活费用的差距,并引入对应变量C′,从而将预期城乡收入差距的净贴现值修正为: 桑小峰等也提出我国城市生活水平远远高于农村,相对“城乡预期收入差距”而言,“城乡预期净收益差距”是一个更合理的替代指标[16]。 喻言[8]、张杰飞[17]还另外补充了行政管理费用C(m)和信息成本C(r),最终将迁移者计划期内的预期城乡收入差异贴现值变为 上述学者从经济因素、社会管理、信息获取、心理层面等多个方面补充了许多成本,使得模型应用更接近于现实。但遗憾的是,一些非经济成本的提出仅限于定性分析,而无法明确量化。另外,在城乡预期净收益对城乡预期净收入的替代方面,笔者以为也需要酌情运用。在农民向农民工转变的初次迁移阶段,农民对城市生活状况尤其是生活成本、管理费用、心理成本了解较少,其迁移实质上是一种试错行为,影响其初次迁移决策的主要因素还是城乡预期收入差异,这一状况较为符合托达罗模型原型。而学者引入诸多成本后的修正模型,更适用于第二阶段,即已进城农民工的去留决策(市民化或返乡)阶段。此阶段,农民工在对城乡收益、成本都有了切身体会后,更符合理性经济人的假设,会依据预期净收益差异做出“去留”决策。 (二)托达罗模型的应用拓展及政策实践 1.托达罗模型的应用拓展。国外学者在应用中对托达罗模型的一些假设前提提出了质疑。托达罗模型的特色在于强调城乡预期收入差距对农村劳动力流动的拉动作用,斯蒂格利茨却认为,劳动力迁移决策依据的是“预期效用”而非“预期收入”。贝克尔在个人的理性行为、市场均衡和偏好稳定的综合假定基础上提出,家庭才是劳动力供给行为决策的基本单位,依据家庭总效用最大化进行劳动资源的配置。 近年来国内学者普遍将托达罗模型应用于劳动力转移规模、候鸟式迁移动因、民工潮、民工荒(返乡潮)、城市失业以及其他相关问题(如贫困、智力外流)等的分析。其中在微观领域比较突出的应用拓展主要有以下几方面。 在研究农民工候鸟式迁移时,周天勇、苗瑞卿、赵武都把托达罗模型中的一次性终生决策改为年度性决策,相应的,比较对象由城乡多年预期收入的现值改为城乡当年预期收入,这一变动使托达罗模型在非永久迁移行为决策上得以有效应用[7,18-19]。 章铮考虑到劳动密集型企业用工年轻化和农民工失业中年化的特征 该模型将托达罗模型演进为年龄结构—生命周期模型,研究已进城的农民工家庭在去留问题上所做的一次性终生决策,并且将农民工就业状况随年龄变化而变化的现实考虑在内。 模型左边第一部分表示的是农民工家庭工作时期的预期净收益贴现值,第二部分表示农民工家庭中年失业期间(事先假设退休后生活有保障)的预期净收益贴现值,S0为农民工家庭在决策时已拥有的积蓄。当模型左边的累计数值大于等于模型右边的农民工家庭购房支出贴现值Cd时,表示农民工家庭整个生命周期的收入足以支付包括购房在内的各种支出,因而农民工家庭具有在城市定居所需的经济能力[20]。章铮的这一模型较好地将家庭决策理论和生命周期理论融入到托达罗模型中,对农民工市民化的关键——生命周期内的收支状况和住房支付能力进行了实证分析,具有很强的现实意义。叶普万和周明[10]在对农民工贫困问题开展研究时,也同样引入了家庭决策模型。家庭劳动力在城市和农村所进行的分配,是使家庭全体成员福利最大化的理性决策。设N0为留在农村的人数,M为进城务工人数,则家庭最优决策满足 maxU=max[(N0×Yr+M×Yu)/(N0+M)]。 曾福生运用一个拓展的托达罗模型框架分析了社会主义新农村建设的现实意义,选择外出劳动力预期收入差距、劳动者平均受教育年限、本村非农收入占农户总收入的比重和人均政府投资总额四个因素建立多元回归模型,检验托达罗模型的政策含义。发现受教育年限对人口流动有显著负向作用,从而对托达罗模型中政府不应过分投资农村中高等教育提出质疑。但其他因素都验证了托达罗模型的基本政策含义[21]。与之类似,李楠在研究农村外出劳动力回流决策时,引入个人特征变量Q、制度变量I1、社会资本变量S等相关变量,构建了一个托达罗模型拓展的劳动力回流决策函数 M=F(d)=F[Wen(Q),π(I1),Cen,S,Wer(Q),Cer],F′(d)>0 其中,迁移到城市后的预期收益由工资水平Wen(劳动力自身素质Q的增函数)、城市就业概率π(城市制度变量I1的函数)共同决定,回流后的预期收益是货币性收入Wer(劳动力自身素质Q的增函数)和心理成本S之和,Cen、Cer分别代表迁入城市的就业生活成本,以及留居农村的生活成本。李楠在接下来的实证研究中,将解释变量分为个人变量和社会变量两部分进行了回归检验(在李看来,制度变量对每一位外出劳动力的影响一致,不是产生差异的主要原因)[22]。 此外,桑小峰依据托达罗模型提出了一个测算城乡迁移规模的环比测算式 其中, 环比因子αt表示第t年城乡预期净收益比值。αt>1时,才做出迁移决策。Mt为第t年的乡城迁移人数,αt为环比因子,在第t年时,αt-1表示预期因子,αt表示当前实际因子[16]。 2.托达罗模型的政策实践。政策实践方面来看,托达罗模型受到了不少质疑。如1980 年的“迈阿密试验”某种意义上否定了托达罗模型。1980年,古巴政府放松了对本国公民移居美国的限制,仅仅4个月时间,就有近13万古巴船民涌入迈阿密,约半数移民滞留该地区,使当地劳动力供给增加了7%。但这枚重磅的“外来人口炸弹”并未引发人们所预想的劳动力“挤出效应”,当地失业率并未显著提高,劳动力市场平均工资也相对稳定[23]。 我国在20世纪60—80年代这段时间的政策实践,如用户籍管理限制农村人口向城市转移,控制城市(特别是大中城市)发展,动员近2 000 万知识青年和“五七战士”去农村就业,采取“离土不离乡、进厂不进城、乡村工业化”的经济发展方针和政策,给贫困村贫困户通电、通水、通路并建设半亩温饱田等,都与托达罗模型的政策意义极为吻合。但周天勇认为,这些政策的实施,使中国的城市化几十年中没有进展,甚至倒退,并带来了一系列严重问题,如农村人口快速增长,相对耕地资源减少,农业活劳动成本日益上升,农产品价格高于国际市场,农田整合程度低,农业生产规模小、效率低,乡村工业化带来分散和大面积的“三废”污染,日益增长和分散居住的人口给生态环境造成巨大压力和破坏[7]。 尽管存在一些对模型假设条件或部分政策涵义的质疑,但绝大多数学者都认可托达罗模型在发展农村经济、消除二元结构、缓解城市失业、消除要素价格扭曲等方面所具有的重要现实意义,并将其应用于各种社会经济现象的理论分析。 现有文献已经将托达罗模型广泛应用于劳动力迁移、农村经济发展、城市失业、贫困等诸多发展经济学研究领域,并对模型的假设条件或变量加以修正补充。但不少文献存在共同问题:一是模型应用万能化倾向,试图用同一个模型对各种劳动力迁移行为(非永久迁移、永久性迁移)决策过程加以解释,或者说盲目地应用于劳动力迁移的不同阶段。由于不同迁移行为的决策因素差异较大,用一种模型解释两种行为决策过程显然说服力不足。二是理论上补充了大量非经济变量,如心理成本、风险成本、制度成本,然而缺乏进一步的量化和实证分析。 众所周知,我国的农业转移人口市民化过程不同于许多国家“农民—市民”的一步模式,而是分解为“农民—农民工—市民”的两个阶段。笔者以为,第一阶段“农民—农民工”主要是农民个体的一次性短期务工迁移决策,依据的是农民个体在短期内对于城市务工和农村务农的城乡预期收入差异的比较,符合托达罗模型原型。即将走出农村的农民关注的是巨大的城乡预期收入差异(通过亲友同乡介绍),而往往忽略了同样客观存在的巨大的城乡生活成本差异(尚未涉足城市的农民缺乏城市生活亲身经历,又怀有较高的期望,不易形成理性的成本计算意识),因而决策依据主要是模型原型中城乡预期收入差异以及简单的迁移费用,而不是在详实计算多项城乡生活收益、成本后得到的城乡预期净收益差异。我国农民工的循环迁移就可以视作多次独立的短期迁移决策。 但是随着农民迁入城市一段时期,职业和生活空间明显转换,对城乡生活差异(包括收入、福利、成本、环境等等)有了切实的体会和经验后,“农民工”开始面临二次决策,这一决策更倾向于整个农民工家庭的长期(乃至终生)定居决策,也是劳动力迁移能否由非永久迁移转换为永久迁移,或者说能否实现“农民工—市民”(市民化)的关键。此阶段,整个农民工家庭将会对在城市和农村生活两种情形下,后续生命周期的家庭收支状况进行对比,然后理性地在“返乡定居”、“留城定居”、“维持非永久迁移现状”三者中做出选择。如果选择前两种,即非永久迁移转变为永久性迁移,农民工家庭的迁移决策基本结束。如果选择维持非永久迁移现状,可以大致理解为延迟了定居决策的时间,随着农民工在城市的就业和收入日趋稳定,直至生命周期内的预期净收益足以购买或长期租住城市住房,农民工家庭自然会安心留城定居,并在政策支持下逐步转变为市民。当然,如果没有开放平等的劳动力市场,没有稳定的就业(包括自我雇佣)和收入作为前提,一旦农民工家庭对城乡预期净收益差异(考虑了非经济收益和非经济成本)的期望值降到了0以下,返乡潮、回流潮也自然不可避免了(表1)。 表1 “市民化”两阶段决策的托达罗模型应用对比 本文对托达罗模型及其修正检验、拓展应用进行了归纳述评,指出现有文献存在着模型应用万能化、变量复杂化且难以量化的问题。结合我国城镇化发展趋势和“市民化”两步走的现实,本文对市民化两阶段中托达罗模型应用的具体思路进行了梳理和对比,提出“农民—农民工”迁移决策是农民个体依据近期的城乡预期净收入差异所做出的短期决策,符合托达罗模型原型,成本方面一般只考虑迁移费用;“农民工—市民”迁移决策是农民工家庭依据远期的城乡预期净收益差异所做的长期决策,更适合运用拓展的托达罗模型(基于家庭决策、生命周期、多项城乡生活成本调整后的模型)。今后的市民化研究可以在托达罗模型的基础上更为明确具体地检验两阶段决策过程的影响因素差异,估算非永久迁移、永久迁移的人口规模,从而为推进市民化进程提供理论依据和数据支持。 [1] Lewis W A. Economic Development with Unlimited Supply of Labor[J].The Manchester School of Economic and Social Studies,1954(3):139-191 [2] Gustav Ranis, John C H Fei. A Theory of Economic Development[J]. American Economic Review, 1961(4):533-558 [3] Jorgenson D W. The Development of a Dual Economy[J].Economic Journal, 1961(71):309-334 [4] Micheal P Todaro. A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less Developed Countries[J].The American Economic Review, 1969(59):138-148 [5] Harris J R,Todaro M P. Migration,Unemployment and Development:A Two-Sector Analysis[J].The American Economic Review, 1970(60):126-142 [6] 张培刚,张建华.发展经济学[M].北京:北京大学出版社, 2009: 395 [7] 周天勇.托达罗模型的缺陷及其相反的政策含义[J].经济研究, 2001(3):75-82 [8] 喻言.托达罗人口流动模型的修正及其政策启示[J].改革与战略,2007(8):11-13 [9] 李巍.中国农村劳动力转移与托达罗模型的修正[D].武汉:武汉科技大学,2009 [10] 叶普万,周明.农民工贫困:一个基于托达罗模型的分析框架[J].管理世界,2008(9):74-76 [11] 王媛.托达罗模型的修正与“民工荒”分析[J].中国城市经济,2011(12):325-326 [12] 张璐.我国农村劳动力转移问题分析——基于刘易斯·费·拉尼斯模型与托达罗模型[J].现代商贸工业,2010(21):88-89 [13] 章铮.进城定居还是回乡发展——民工迁移决策的生命周期分析[J].中国农村经济,2006(7):21-29 [14] 肖文韬,孙细明.托达罗人口流动行为模型的一个修正及其新解释[J].财经理论与实践, 2003(1):23-27 [15] 衣光春,徐蔚.对托达罗模型前提、变量及政策含义的新思考[J].北京行政学院学报,2004(4):36-40 [16] 桑小峰,凌亢,白先春.乡城人口迁移规模的环比测算法[J].统计与决策,2010(3):8-9 [17] 张杰飞.托达罗模型的修正与“民工荒”现象分析[J].企业经济,2008(7):122-124 [18] 苗瑞卿,戎建,郑淑华.农村劳动力转移速度与数量影响因素分析[J].中国农村观察,2004(2):39-45 [19] 赵武,蔡宏波.我国农村劳动力流动现状研究——关于托达罗人口流动模型的理论修正[J].郑州航空工业管理学院学报:社会科学版,2007(4):165-168 [20] 章铮.从托达罗模型到年龄结构——生命周期模型[J].中国农村经济,2009(5):43-51 [21] 曾福生.社会主义新农村建设的经济学理论与实证——基于托达罗模型的一个分析框架[J].经济与管理研究,2007(1):58-62 [22] 李楠.农村外出劳动力留城与返乡意愿影响因素分析[J].中国人口科学,2010(6):102-108 [23] 张运清.对托达罗模型解读农村劳动力转移问题的反思[J].社会科学家,2007(7): 158-162 TheModificationandExpansionofTodaroModelanditsApplicationintheCitizenization MA Ling1,2, HAN Ji-qin1, Sana Sehar1,3 (1. Nanjing Agriculture University, Nanjing 210095, China; 2. Jinling Institute of Technology, Nanjing 211169, China;3. University of Agriculture, Faisalabad 37281, Pakistan) This paper briefly reviews the research status on Todaro model from several aspects, such as the modified model variables, application development and policy practice, and points out that there are many problems in the existing literatures, such as using the same model not to enough explain the behavior decision-making on the permanent and the non permanent migration, and the problem of non economic profits or costs can not be quantified. In view of two stages characteristics of China’s citizenization, the paper points out that the conversion stage of “farmers to migrant workers” is individual short-term migration decision-making, primarily based on urban and rural expected income differences, which applies to the traditional Todaro model; while the conversion stage of “migrant workers to citizens” is the family long-term settled decision-making, mainly based on the difference of expected net income between urban and rural families, and in this stage, pay more attention to the non economic profits and costs, which applies to the expanded Todaro model. Todaro model; citizenization; non economic cost; expected net income; life cycle 2014-05-06 江苏省教育厅高校哲学社会科学项目(2013SJD790039、2013SJD790040) 马凌(1979-),女,江苏南京人,副教授,博士研究生,主要从事农业经济管理研究。 F32 A 1673-131X(2014)02-0022-07 刘 鑫)

三、托达罗模型在市民化问题上的应用

四、结语