大学生网上过激行为与人格及自我控制力相关分析

2014-08-22刘时勇刘雨

刘时勇 刘雨

(阜阳师范学院 教育学院,安徽 阜阳 236037)

网上过激行为,是指在互联网环境中,以书面语言为形式的伤害他人的行为,如在互联网上出现的敌意的攻击性言语等。现阶段,国内外关于网上过激行为的研究,多包含在对网上偏差行为和其他类似的研究中,如雷雳等人系统地分析了影响网上过激行为的因素,并将这些原因概括为现实环境因素、个人因素以及个体与互联网的交互作用三个方面。[1]但截至目前,对于网上过激行为影响因素的实证研究并不多。从经验角度分析,自我控制力和人格特征,应该是影响大学生网上过激行为的重要因素。因此,以问卷调查探讨其相互关系,可为高校有效干预大学生网络失范行为,提供理论依据。

一、研究对象与方法

研究者在某大学随机抽取520名在校大学生为调查对象,最终回收有效问卷488份,问卷回收率为93.8%。在有效问卷中,男生208人,占42.6%,女生280人,占57.4%;文科生259人,占53.1%,理科生229人,占46.9%;来自农村的300人,占61.5%,来自城市的学生188人,占38.5%。

本研究采用青少年网络偏差行为量表。该量表由国内学者李冬梅编制,共计35个题目,分为网上过激行为、网上色情行为、网上欺骗行为三个维度。量表计分采用Likert5点计分法,从1到5依次为“从未如此”、“偶尔如此”、“有时如此”、“经常如此”和“一直如此”。本研究选用其中的“网上过激行为”项目,共20题,并将网上过激行为细分为四个维度,包括攻击性项目6个,易怒项目5个,敌意项目5个,冲突项目4个。量表上得分越高,说明网上偏差行为越严重。本研究采用MeCrae和Costa编制的简式人格问卷。该问卷由王树青修订。该量表包括5个维度,分别为神经质、外向性、开放性、宜人性和谨慎性,共计60个题目,所有题目从“非常不符合”到“非常符合”均为5点记分。神经质、外向性、宜人性和谨慎性的内部一致性系数分别为0.84、0.81、0.62、0.67、0.80,说明该问卷具有较高的内部一致性。本研究采用大学生自我控制能力问卷。该量表由许毅的“大学生学习、生活情况问卷”及其问卷信效度检验结果整理而来。该量表经过修订后使用,整个问卷的内部一致性系数为0.80,各因子与总分的相关在0.572~0.747之间,问卷的结构效度良好。该量表共计5个维度,分别为思维自控、行为计划性、行为执行性、情绪平和性和情绪化。该量表采取4级评分,从1到4分别表示“极不符合”、“不符合”、“符合”和“非常符合”。该量表上得分越高,说明个体自控能力越差。

本研究采用SPSS17.0统计软件,对研究结果进行统计和分析。

二、研究结果

(一)大学生网上偏差行为基本情况

(二)各人口统计量网上过激行为比较

男生和女生在网上过激行为总分以及攻击性、易怒、敌意、冲突维度上存在显著性差异(t=4.81,P<0.01),男生得分高于女生;文科生与理科生在网上过激行为总分以及攻击性、易怒、敌意、冲突维度上存在显著性差异(t=-3.47,P<0.01),理科生得分高于文科生。具体结果见表1。

表1 网上过激行为在不同性别和专业上的差异

注:*P<0.05,**P<0.01。下同。

(三)大五人格、自我控制力与网上过激行为之间的关系

笔者采用SPSS17.0统计软件对数据进行person积差相关分析发现,大学生网上过激行为的4个维度与大五人格中的神经质呈显著正相关(P<0.01),与外向性、开放性、顺同性、严谨性呈显著负相关。具体结果见表2。

表2 网上过激行为与大五人格各维度的相关(r)

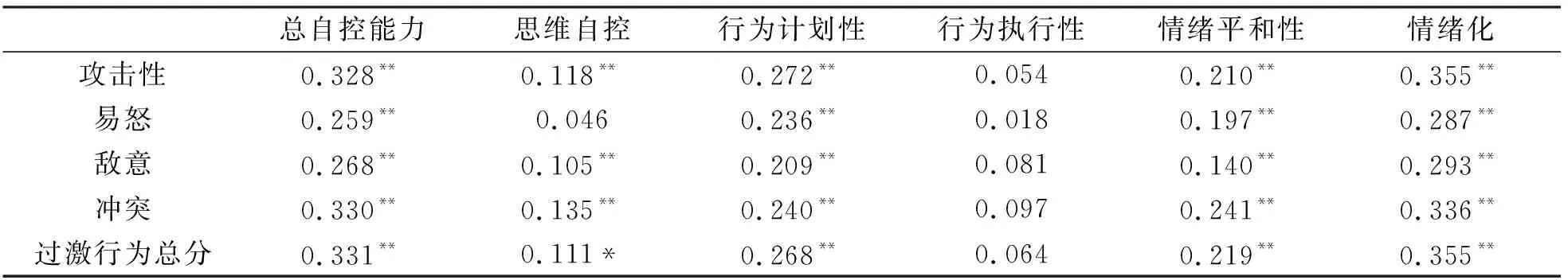

从表3中我们可以看出,网上过激行为各个维度上的得分与总的自我控制力得分,呈显著正相关(P<0.01),即个体的自我控制力越差,其产生网上过激行为的可能性则越高。另外,除了行为执行性(P>0.05)这一维度外,网上过激行为与大学生自我控制力的其他四个维度,均存在显著正相关。

表3 网上过激行为与大学生自我控制力维度的相关(r)

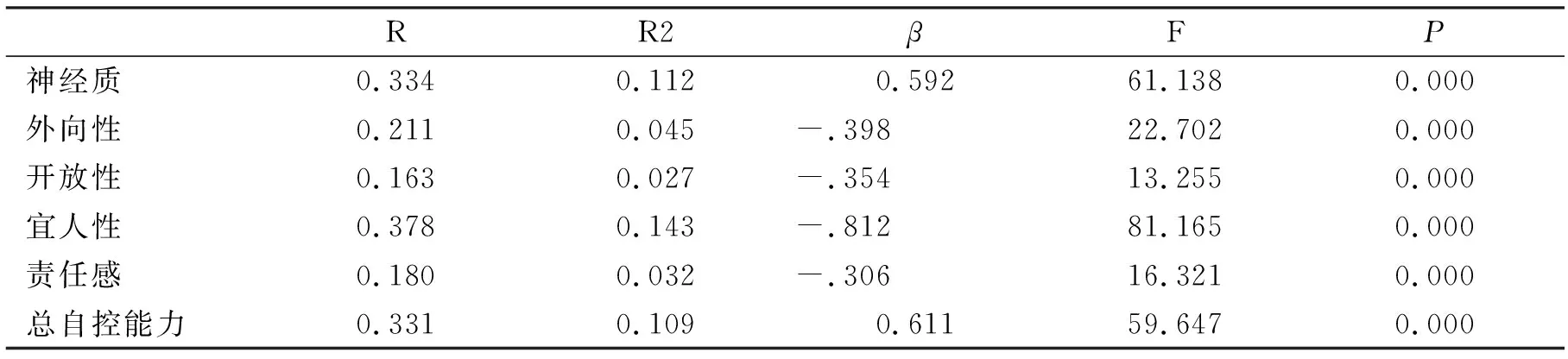

(四)回归分析

回归分析发现,大五人格和自我控制力对大学生网上过激行为,有显著的预测作用(P<0.01)。由下表4可以看出,大五人格上的神经质、外向性、开放性、宜人性和谨慎性5个维度,对网上过激行为的解释量分别为11.2%、4.5%、2.7%、14.3%和3.2%,自控能力总分对其解释量为61.1%。这说明,我们可以通过大五人格和自我控制力,预测大学生网上过激行为发生的可能性:自我控制力越低,大学生则越不擅于管理自己的行为和情绪,其也就越容易产生网上过激行为;同时,大五人格中的某些因子(如神经质)得分越高的个体,也越容易产生网上过激行为。

表4 大五人格各因子、自控能力对网上过激行为的回归分析

三、分析与讨论

研究结果表明,大学生网上偏差行为总体来说不严重,高分组(4≤M≤5)人数仅占全体样本人数的0.4%。这说明只有极少一部分大学生会产生严重的网上偏差行为。另一方面,大学生网上过激行为在性别上存在显著性差异,男生得分明显高于女生。这可能与男女的生理差异和社会对男女生的不同角色期待有关。人们会在不经意间,鼓励男孩子表现出攻击行为,并将这种行为标榜为男子汉气概,而人们对女孩子的期待则与之相反。我们还发现,文理科生在网上过激行为的表现上,存在显著性差异,理科生比文科生更容易表现出网上过激行为。一般来说,理科生比文科生面临的学习压力要大。相比较而言,理科生的生活更加枯燥无趣。他们每天与数字、实验器材打交道,难免会遇到不顺心的事情,再加上理科生不太擅于表达自己的负性情感,可能也缺乏较好的情绪管理策略,因此其更容易失控。文科生更容易适应新的生活环境,能很好地处理新的生活中出现的各种问题,而理科生在这方面则表现得相对较差。在适应新的生活环境的过程中,他们会体验到更多的负性情感。由于缺乏有效的排解方式,他们更有可能选择网络以发泄情绪,从而表现出更多的网上过激行为。

统计分析表明,自我控制力和大五人格各维度与大学生网上过激行为存在显著性相关。有研究表明,青少年上网行为与自控能力存在显著负相关。[2]这与我们的研究结论相一致。同时,大五人格与网上过激行为也存在显著相关。罗伏生等人的研究结果显示,人格对网络偏差行为有明显的预测作用。[3]通过回归分析,我们也发现了大五人格的各因素对网上过激行为的预测作用。全宏艳等人的研究表明,人格和大学生的心理健康水平存在显著性相关。[4]在大五人格量表中,在神经质维度得分高的个体,更倾向于有心理压力、不现实的想法、过多的要求和冲动,以及不适应行为的应对反应。在面对挫折时,这类个体更容易体验到负面情绪,因此更易于表现出网上过激行为。精神分析学派认为,人们由于压抑的冲动得不到释放而形成心理症结,因而产生了心理问题。这种转向网络的发泄方式,类似于弗洛伊德所提出的心理防御机制:个体通过一种隐匿的方式进行发泄,通过攻击别人以达到心理平衡,从而在某种程度上起着自我保护作用。只是这种发泄方式虽然于己有利,却损害他人的身心健康。互联网虽然是一个虚拟的世界,但参与其间的却是真实的人,因此,大学生应该遵守网络道德规范,文明上网。同时,高校辅导员和心理健康教育机构,也应致力于培养大学生的自控能力,健全其人格,使其能更好地成长。

参考文献:

[1]雷雳,李冬梅.青少年网上偏差行为的研究[J].中国信息技术教育,2008(10).

[2]卢光莉.青少年上网行为与自我控制的关系研究[J].经济研究导刊,2011(21).

[3]罗伏生,张珊明,等.大学生网络偏差行为与人格特征及应对方式的关系[J].中国临床心理学杂志,2011(4).

[4]全宏艳,龙芬,等.大学生心理健康与人格、领悟社会支持的关系[J].中国健康心理学杂志,2008(2).