从岛崎藤村的《家》看明治后期的日本女性形象

2014-08-18李敏李卓

李敏 李卓

摘 要:明治政府推行的一系列改革措施不仅使日本走上了资本主义的发展道路,也在一定程度上改变了女性的社会地位。岛崎藤村在长篇小说《家》中描写了各种女性形象,具有明显时代特征的“贤良型”知识女性、“屈从型”传统女性、“谋生型”劳动女性、“卖身型”贫困女性。通过这些女性形象可以了解当时日本女性的生活状况与社会处境,进而了解她们的社会地位。

关键词:岛崎藤村;女性;明治后期;社会地位

中图分类号:G112 文献标识码:A 文章编号:1004-2458(2014)02-0023-07

明治维新是一场不彻底的改革。就女性角色而言,一方面,为了近代国家建设,需要女性劳动,因此大力发展女子教育;另一方面,保留了封建时代家长制及男尊女卑的传统,置女性于法律上的无权地位。这种矛盾与扭曲的状态在日本自然主义文学家、诗人岛崎藤村(1872年-1943年)的代表作、被誉为“自然主义文学代表性的杰作之一”[1]的小说《家》中得到充分展示。《家》描写的是明治31年(1898年)夏天岛崎藤村到姐姐园子(即小说中的种)家里到明治43年(1910年)外甥高濑慎夫(即小说中的桥本正太)去世的这12年间的事情。作者以岛崎家自身和姐姐的婆家为生活原型,通过对妻子、姐姐等亲人及女友、女佣人、艺妓等女性角色的描写,展现了明治后期在社会转型时代不同层次女性的不同命运。鉴于《家》的写实性,我们得以透过小说,了解明治时代日本女性的生活状况与社会处境。

一、“贤良型”知识女性——雪、曾根千代

明治维新后,由于文明开化运动的影响和西方文化的传入,日本人认识到让女子接受教育,提高母亲素质的重要性。在福泽谕吉、中村正直、森有礼等启蒙思想家的呼吁与倡导下,“良妻贤母”这种近代新的女子教育观在日本得以出现。最早将“良妻贤母”这一词放在一起使用的是1891年出版的杂志《女鑑》[2]7,其中明确指出,日本女子教育的主旨是使女子成为“帮助男子建立功勋的良妻,培养健全忠勇子孙的贤母”[2]6。1899年,“高等女学校令”的颁布,标志着培养“良妻贤母”已经成为日本公认的女子教育理念,“良妻贤母”也成为受过学校教育、既有知识、又守妇道的女性的代名词。

《家》中就出现了这样的知识女性形象。作者藤村本人的化身小泉三吉的妻子雪便是其中一位。雪的原型是藤村的第一任妻子岛崎冬子(1878年—1910年),她出生于北海道函馆的渔网批发商家庭,其父亲名为秦庆治,是位实干家,他曾资助藤村自费出版小说《破戒》。冬子于1893年秋至1896年4月份在明治女学校学习,毕业后,曾留在明治女学校协助校长岩本善治工作过1年。在岩本善治的介绍下,她于1899年5月嫁给曾在明治女学校任过教的藤村,并随藤村到长野县的小诸生活。据出生于北海道函馆且与秦家关系密切的森本贞子考察,冬子曾经在小诸义塾女子学习舍①做过教师,但由于妊娠反应及带孩子等原因而辞去这一职务[3]180-182。冬子在与藤村生活的12年间,共生了4女3男7个孩子,最终在生小女儿时因产后大出血去世。

虽然冬子是有夫之妇,但出生于优越家境且受过良好教育的她对在小诸的半农生活及接连生孩子有着许多不满。在女学校中学到的知识与现实生活的差距,使冬子感到苦恼。藤村在《家》②中描述到,三吉与雪两个人之间没有爱情,没有夫妻间的默契,甚至因为感到无聊而不能单独长谈,雪也不能完全融入丈夫的世界。“咱们家是旅店,你就是旅店的老板娘”,“我是请你洗衣、做饭的旅客” [4]87,通过三吉的口,阐发了夫妻两人之间关系的冷淡。雪也曾发出感慨,“我绝不想来世再托生成女人”[4]343。在《家》中,雪在结婚前有一个名叫勉的意中人,二人之间频繁的“情书”往来,导致小泉三吉家的一场家庭风暴,恐怕也是藤村与冬子之间真实的事情。

明治维新以后,日本女性有了申请离婚的权利。虽然冬子对婚姻生活不满,但她从没有想到过离婚,甚至当丈夫提到离婚时,她非常担心和害怕。根本原因是如同父亲谆谆告诫的,“女儿一旦嫁出去,纵令饿死,也不能返回娘家的大门” [4]70,更何况是因为她自己有了外心而导致丈夫要与她离婚,她没有面对家人及社会指责的勇气。同时,她所不能忘记的人马上就要与自己的妹妹结婚,也迫使她斩断情丝。

冬子曾经就学的明治女学校的校长岩本善治曾指出,明治女学校的精神是使所有人都成为“善良的人、纯洁的人、高尚的人、牺牲献身的人”[5] 28而且岩本善治也确信,“女子教育的最终方向是培养贤妻良母”[5] 45。因此,“扎根于明治女学校学习的女学生心里‘家庭才是最好的归宿”[3] 97的思想对于冬子而言也不例外,她最终选择了献身家庭的宿命。

《家》中另一位知识女性曾根千代与雪(冬子)形成鲜明对照。在现实生活中此人名叫橘系重(1873年—1939年),1892年毕业于东京音乐学校,1937年成为日本帝国艺术院会员。藤村于1898年进入东京音乐学校的钢琴科学习,此时橘系重为助教,从此两人开始交往[6]。在《家》中,藤村把她描写成是一个把自己的一生跟音乐联系在一起的人。在三吉的眼里,曾根算是自己的红颜知己,不过这个单身女性也有令三吉无法理解的固执:

“曾根生活在靠女人维持生活的家庭中,从事着依靠女人力量的艺术活动。有时候,曾根说起话来就象是从岩石缝里滴出来的山泉水那样,显得冷冰冰的”,“老姑娘曾根的烦恼,是一种不可名状的东西。从她说话的语气里可以看出她连大夫的话也不那么相信了”[4]95-96。

可见,这种摆脱固有家庭模式的女人是不受欢迎的。在藤村笔下,曾根有些歇斯底里,不可理解。其实这种看法有着深刻的时代背景。在当时,女性大概十六七岁时就已嫁为人妇,相夫教子。虽然明治政府规定,“不论华士农工商及妇人,必定做到邑无不学之户,家无不学之人”[7],但发展女子教育并不是培养女性自身的政治、社会能力,而是使她们成为培养未来国民的有能力的母亲。在“良妻贤母”教育理念指导下,明治时期女性地位确实比被定义为好妻子、好媳妇的江户时期有所提升,但她们的角色被限定为“作为国民的女性”和“教育母亲”。因此《家》中雪这样的具有教育背景的女性只能“相夫教子”,曾根型“不务正业”的高学历女性被视为“另类”。因此,有评价说“良妻贤母思想不是女性解放思想,称之为改良思想或较为恰当”[8]。

二、“屈从型”传统女性——种、丰世

与明治政府在经济改革方面大力学习西方相比,在社会改革方面却举步维艰。尤其在改善女性地位方面,仅有赋予女性提出离婚的权利(1873年)及不承认妾的地位(1880年)等有限的举措,而随着将封建时代的“家”制度全民化、将女性置于无权地位的《明治民法》(1898年)的实施,女性仍未摆脱被歧视、被束缚在家中卑躬屈膝的状态。

在《家》中,作为家庭主妇的种(福岛镇药材批发店桥本家的儿媳)对公婆恭恭敬敬,对孩子无微不至,对丈夫千依百顺,整天操劳忙碌,没有给自己留下一点空间,可她丈夫桥本达雄却一直在外面寻花问柳,放荡不羁,甚至与其他的女人生了孩子。

桥本达雄如此放荡,除了其自身因素之外,社会环境的影响也是不容忽视的。男人纳妾在日本有着悠久的历史,直到1870年12月明治政府颁布的《新律纲领》①的五等亲图中,仍将妻妾同列为二等亲[9]68,这一法律无疑是对男子放荡行为的制度性保障。对于妾制度,启蒙思想家福泽谕吉早在1870年11月写就的“中津留别书”中便从人伦角度给予批判。他指出,“一男子以数妇人为妻妾,视妇人如下人罪人,且无羞色,实乃可耻至极”,“若男子有娶二妻之权,妇人亦有招二夫之理” [10]。明治政府的司法卿江藤新平于1872年11月23日曾向正院提出废除妾制的建议,但未被采纳。此外,在启蒙运动中,通过《明六杂志》刊登了森有礼的“妻妾论”(1874年—1875年)、福泽谕吉的“男女同数论”(1875年3月)、阪谷素的“妾说之疑”(1875年3月)等文章,均呼吁废除妾制。森有礼的“妻妾论”,对男权社会践踏女性权益的旧俗予以批判,福泽谕吉提倡男女同权,反对蓄妾,阪谷素倡导夫妻平等,并将“妾制”与日本皇室问题、家族继承等问题联系起来。在面向大众的报纸《东京日日新闻》、《朝野新闻》、《邮编报知新闻》等报纸也刊登了大量关于“妾制”的论争文章[11] 。

民间的论争在一定程度上对元老院产生了影响,加上明治政府迫切希望达到“文明国家”的标准,以修改与西方国家签订的不平等条约。在诸多因素影响下,明治政府于1880年7月在《刑法改定》的第10章亲属例的第114条第1项中的表述是“祖父母父母夫妻”[12]121,而没有将“妾”列入其中,因此一般将《刑法改定》视为“废妾”的法律条文。但该法律条文第115条中保留了“庶子”一词[12]121,同样在1898年7月开始实施的《明治民法》中的“亲族”下的“亲子”条中也承认了与“妾”有直接关系的“庶子”的地位。总之,“庶子”在法律中被留存也就意味着真正的一夫一妻制并没有被遵守,而且法律也没有明确禁止丈夫的纳妾行为。丈夫与妻子之外的其他女子所生的孩子,如果得到丈夫的认可,则可以作为“庶子”进入父亲的户籍。对于妻子而言,她们只能忍受屈辱。

在《家》中,种的丈夫一度跟一个妙龄艺妓一起生活,还放言自己无妻无子。丈夫的放荡甚至让种染上了难以启齿的性病,她唯有默默地忍受,甚至还为丈夫隐瞒。女儿小仙的智力发育不正常实际上是丈夫的浪荡所致,可她对外却声称是女儿从楼梯上摔下来造成的。种对丈夫极尽隐忍,期盼着丈夫回家跟她一起度过余生。种的父亲是个忠实的国学者,他给予种的影响很大,致使种永远不能忘记父亲的教诲,“她的沉重的心情是不允许告诉任何人的,这是父亲的遗训”[4]33。

同样的悲剧也发生在种的儿媳丰世身上。她的丈夫桥本正太继承了父亲的放荡,背叛妻子跟艺妓交往,也把自己的病痛传给了妻子。即使这样,丰世依旧对正太念念不忘,即使回娘家也不久住。当得知丈夫得了肺病后,义无反顾地去照顾。正太临终时还留下口头遗嘱,希望她能永远留在婆婆家帮助料理家务。

桥本家两代媳妇的献身行为绝不是出于真爱,我们无法忽视社会习俗与法律对当时女性的限制与约束。1898年《明治民法》规定,妻子通奸可以成为丈夫与之离婚的理由,而丈夫在犯有奸淫罪被判刑时妻子才可以申告与之离婚。而且,1907年颁布实施的《改正刑法》中第183条中规定对妻子的通奸罪给予惩罚,而第184条中,当丈夫犯有重婚罪才给予惩罚[13]。可见,夫妻之间存在严重不平等,即使是在明治后期,大部分女性依旧被束缚于家庭的牢狱中,在婚姻中不得不隐忍且屈从于男性。

三、“谋生型”劳动女性——阿春等人

明治时代出身于贫困阶层(多为农村)的女性,到城市周边稍稍富裕的商人家庭,或者是到农村地区的地主家庭作为女佣人奉公[14]15的现象比较普遍。如,在小说《家》中就可看见桥本家有女佣人阿春,三吉家有农家女佣姑娘,丰世在东京也雇用女佣人。三吉初次见到阿春时,她才是个17岁的少女。她吃住在桥本家,做饭、烧洗澡水,在家里忙个不停。而似乎超出我们想象的是,在小说中,这些女佣人在主人家并没有被排斥或受到不公正对待。“种想让阿春给女儿作伴,就没有把阿春当做一般的丫头看待。每逢梳妆的时候,她让阿春和小仙一起梳,夜里,让她和小仙睡在一间屋里”,“小仙心地和善,她处处照顾着比自己年小的丫头,不使她们感到为难”[4]6。三吉家因为孩子渐渐长大,自己忙不过来,便雇了个15岁左右的农家姑娘。这个姑娘在三吉家背着孩子玩,端茶倒水也很勤快。她还跟着女主人一起习字。在东京给正太和丰世看家的老婆婆也是一个颇受主人怜爱的人。丰世将要离开东京,处理临时租的房子时,念及老佣人“一直尽心竭力到如今也不容易”[4]395,还将家里的许多物品送给了她,临别之前,还与老佣人凑了住宿费在旅馆住了一晚上,这些都说明主、雇之间关系的融洽。

明治维新后日本经济迅速发展,但是普通民众贫穷的生活状况还无法迅速改善。不论是老妇,还是年轻女孩子,离开自己家给别人家做佣人,是明治时代许多贫困家庭女性的选择。除了农民家庭外,失去了俸禄和荣耀的士族中的很多人沦为社会底层,其家人不可避免地变成雇佣劳动者。明治22年(1889年),东京女佣人的平均工资为一个月1日元50钱(上等)、1日元(中等)、75钱(下等)[15]79,虽然工资不高,但也能在一定程度上补贴家计,同时也起到给家中“减少口粮”的作用。

女佣人们的大量出现除了经济原因之外,日本社会的整体氛围为作为佣人的雇佣劳动者们大量存在提供了生存空间。如上所述,作为佣人的她们大多并不是被剥削、被歧视的对象,而是多被视为家庭中的一员,尽量善待她们。如,女教育家下田歌子在其所著《妇女家庭训》中对女佣人有过这样的定位,即“她们大多是无知识的下层社会的女性”,对她们应该“仁恕博爱严肃公平”,在具体行动上则表现为:(1)恩威并施;(2)严格赏罚;(3)如同对待学生;(4)给与足够同情;(5)不能蔑视;(6)不过于亲近[16]。下田歌子的话虽然在一定程度上反映出女佣人的处境与地位,但也不全是以受剥削、受压迫的悲惨形象示人,她们中的大多数在工作的同时成为被教育与被关怀的对象。而且,这些女佣人们“将主家的身份高低直接当做自己身份的高低,与主家拥有一体感”[14]14。

需要注意的是,家境较好的人家也有女孩子主动外出做佣人。当时的人们认为,“对于出嫁前的姑娘而言,与其进入社会混杂在许多人中工作,还不如在特定的家庭里学习各种家务更有益”[15]75。在现实中,有做过佣人经历的女性作为结婚对象在当时非常受欢迎[14]19。据1930年人口普查统计,从事家政服务的女性数量占参加工作女性的一成,与制丝、纺织女工数量大体相当,明治时代所占的比例应该更大。统计还表明,当时在旅馆和餐饮业中的女服务员数量大约有255000人,而一般家庭的女佣人则有697000人 [15]75。庞大的劳动女性集中在女佣人这一职业上,说明当时社会对女佣人有很大市场需求。以岛崎藤村为例,明治38年(1905年)在小诸义塾的工资为每月25日元[17],处于中等水平。按照1900年长野县规定的小学教师工资标准,藤村也属于中等级别。其实,藤村刚进小诸义塾时工资在30日元以上 [18]32,由于受到日俄战争的影响,郡里断绝了对义塾的补助,导致义塾经营困难。当时藤村的生活并不乐观,他除了要资助大哥一家的生活之外,还在过去有恩于自己的吉村忠道①去世后的一年内,每月出资7.5日元资助其家人[19],加上房租、生活费、书费、旅费等,他的生活并不宽裕。然而,即使如此,藤村也雇了一个农家女儿来帮忙做家务,反映在《家》中,就是小学教师三吉尽管生活不宽裕,也雇了一位女佣人,可见明治后期女佣人需求度之高。

四、“卖身型”贫困女性——艺妓小金等人

因为生活困窘,不少女子为了家庭不得不牺牲自己,其中一部分人当了艺妓。《家》中出现的艺妓有中年的、青年的,属于明治时期的底层人物。种的丈夫达雄和儿子正太都与艺妓有扯不清的关系,达雄与艺妓生过孩子,正太还带着艺妓小金与妻子丰世见面,希望化解自己与妻子之间的隔阂。对于这些艺妓,虽然藤村没有进行大篇幅描写,但通过小说中的点滴叙述我们能窥探到这类女性的命运。艺妓小金在文中出现次数最多,她接待客人时衣着华丽,温柔体贴,在与正太妻子见面时表现得非常大度有涵养。正太手头宽裕时经常邀请她,以至于他们之间关系进展得很快。在正太生意失败后,她甚至为正太欠了债。当有人想为她赎身时,她还对正太念念不忘,征求正太的意见。最终,在正太弥留之际,三吉想把正太病危的消息告知小金,才得知久未通信的小金和她的母亲也双双卧病在床。可以看出,这些艺妓在光鲜外表的背后在爱情、家庭方面有着多舛的命运。

日本称从事风俗业的女性为“卖笑妇”。 如果细分一下,“卖笑妇”概念其实很广,包括娼妓、艺妓、女招待、陪酒女、高级内侍、街娼等[20]1。其中,娼妓是应客人要求,在妓院出卖身体以接受金钱报酬的女性,艺妓是通过客人的邀请,去饭店等地方表演技艺以接受金钱报酬的女性[21]。艺妓本来只卖艺不卖身,但明治时期,迫于生计的她们“有七成不是以拨弄丝竹、跳舞来度世的” [20]55。实际上这时候的艺妓与娼妓大都为了家庭生活,先预支工资,然后通过卖艺或卖身而偿还。从这种意义上说,“艺妓与娼妓本质上并无区别。她们的区别是,通过每晚被客人玩弄身体还是通过媚态出卖情调最终达到了哪种地步”[22]17-18。在提供肉体服务方面,艺妓往往无法拒绝,因为她们背负着偿还预支款的压力而无力抵抗。而且,她们中的不少人为了摆脱经济的束缚也只能依附一个男人,如果运气好,则会成为对方的妾。可见,在卖春方面她们与娼妓只是五十步笑百步而已。

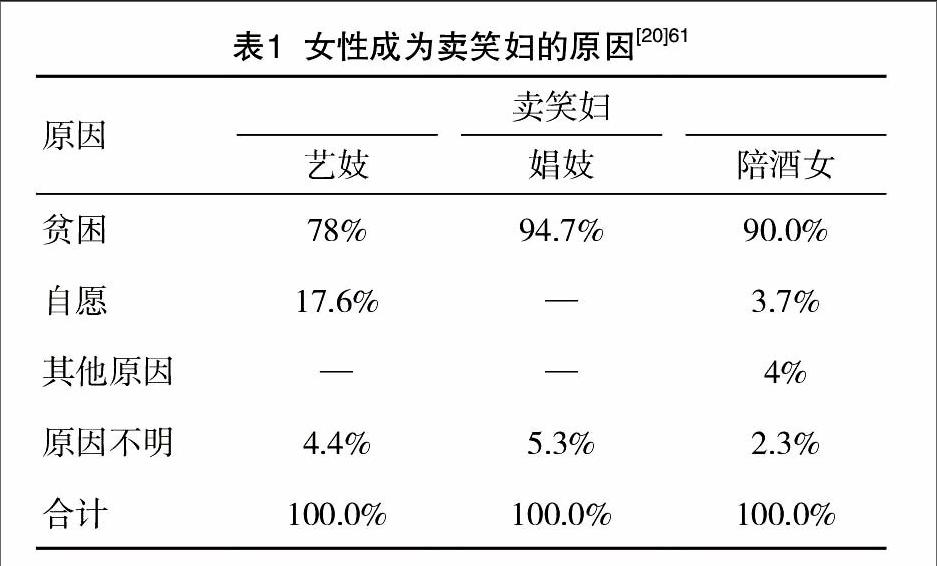

艺妓最早形成于江户时代,明治时期数量大增,逐渐超越娼妓成为日本社会卖笑界的代表性存在。1872年10月2日,明治政府为实现建立文明国家的目标,公布了娼妓(包括艺妓在内)解放布告,废除人身买卖制度。1872年10月9日公布的司法省第22号布告中明确指出“娼妓、艺妓失去人身权利,与牛马无别” [9]146,一语道出了这些女性们所处的境地。1927年,有学者对女性成为艺妓、娼妓、陪酒女等卖笑妇的原因进行了调查,见表1。

通过上表可以发现,不论是艺妓、娼妓还是陪酒女,贫困是最大的原因。出于贫困,产生了增田小夜①这种在很小就被卖到艺妓屋,经历了坎坷生涯的女性。当然,不可否认,艺妓中的一部分人是自愿从事这个行当的,她们对这个职业并不排斥。其原因大概是因为“艺妓不像游女(娼妓)那样被束缚在鸟笼里无法外出,她们可以大步出门斡旋于酒席间” [23]569另外,艺妓这一职业听起来要比娼妓体面,她们在乐器(三味线)、舞艺上面有独特的修养。幕末和明治初期不少风云人物曾乐于与艺妓交往,甚至有人利用艺妓刺探政情,或者主动成为艺妓的后援人[23]662。

如前所述,《明治民法》承认丈夫认领私生子的行为。历史上,处于权威顶端的天皇以及上层社会人士也对此行为起了助推作用。从享保20年(1735年)即位的樱町天皇到大正天皇为止的九代天皇都是“庶子”,人们甚至认为一夫一妻制不可能维持天皇“万世一系”[24] 。在近代新贵族——华族中,纳妾更是普遍现象,如1884年,公家华族的纳妾率为53.3%,诸侯华族的纳妾率为82.3%[25],其中,艺妓所占比例很大。“醉枕美人膝,醒握天下权”成为伊藤博文等明治新政府成员崇尚的生活方式。由此可见,没有节操的艺妓和冠冕堂皇的买春者都大有人在,可以确信的是,大多数买春者们并没有对自己的所作所为感到羞愧。

需要一个所谓的“红颜知己”、“娱乐对象”的男性心理也是一个不容忽视的要素。在这种心理的背后,这些男性们要求女性舒舒服服地服侍他们、甚至为他们提供肉体方面的服务。而众多艺妓也尽可能取悦于客人,以获得利益。作为艺妓的她们要让客人得到身心的最大满足,能摸透客人的心事,说客人们爱听的话,做取悦他们的事,而且还要能歌善舞。可以说,艺妓本身的工作多不在“艺”,而在于她们的慰安之“技”。

据统计,明治21年(1888年),日本的娼妓数量为27559人,艺妓为10326人[22]26。随着时间的推移,艺妓的数量逐渐增加,到明治后期人数超过2万,并逐渐超越娼妓成为花柳界的重要存在。出于贫穷,一部分女性被迫出卖自己,加之法律的制度性规定以及社会风气的影响,使她们成了以“卖身”为生的社会底层人物。

综上所述,通过《家》中的 “贤良型”知识女性、“屈从型”传统女性、“谋生型”劳动女性、“卖身型”贫困女性使我们对明治后期女性的生活状况与社会处境有了深入了解。即使是在被标榜为文明开化了的明治社会后期,这些女性有的在家庭中麻木地生存,有的在社会道德的约束下苟且偷生,有的因“进步”而被视为“病人”,也有的出卖体力、“肉体”或“灵魂”以适应时代的步履。

[参考文献]

[1] 广津和郎. 藤村记事[M]// 濑沼茂树, 岛崎藤村. 东京: 河出书房新社, 1962: 218.

[2]《女鑑》第一号发行趣旨[J]. 女鑑, 1891(1).

[3] 森本贞子. 冬子的家[M]. 东京: 文艺春秋, 1987.

[4] 岛崎藤村. 藤村全集(第四卷)[M]. 东京: 筑摩书房, 1967.

[5] 岩本善治. 吾党之女子教育[M]. 东京: 明治女学校出版, 1892.

[6] 濑沼茂树. 评伝岛崎藤村[M]. 东京: 实业之日本社, 1959: 140.

[7] 文部省. 学制百年史(资料篇)[M]. 东京: 帝国地方行政学会, 1972: 11.

[8] 小山静子. 良妻贤母的规范[M]. 东京: 劲草书房, 1991: 239.

[9] 外冈茂十郎. 明治前期家族法资料[M]. 东京: 早稻田大学, 1967.

[10] 福泽谕吉, 山住正己. 福泽谕吉教育论集[M]. 东京: 岩波书店, 1991: 11-12.

[11] 小山静子. 明治启蒙期的妾论争与废妾的实现[J]. 日本思想史, 1986(26): 54.

[12] 法令全书·明治13年[M]. 东京: 内阁官报局, 1880.

[13] 佐佐木英光. 改正刑法: 旧刑法对照[M]. 东京: 中央法律学馆, 1907: 117-118.

[14] 清水美知子. <女中>意象下的家庭文化史[M]. 京都: 世界思想社, 2004.

[15] 村上信彦. 明治女性史(中卷后篇)[M]. 东京: 理论社, 1971.

[16] 下田歌子. 妇女家庭训[M]. 东京: 博文馆, 1898: 218-236.

[17] 小山周次. 小诸义塾与木村熊二先生[M]. 东京: 大空社, 1996: 92.

[18] 伊东一夫, 神田重幸. 文学探访 小诸·藤村记念馆[M]. 东京: 苍丘书林, 1982: 32.

[19] 林勇. 小诸古城附近—岛崎藤村与小诸[M]. 小诸: 小诸市立藤村纪念馆, 1967: 71.

[20] 草间八十雄. 女招待与卖笑妇[M], 东京: 汎人社, 1930.

[21] 山本俊一. 日本公娼史[M]. 东京: 中央法规出版株式会社, 1983: 283.

[22] 村上信彦. 明治女性史(下卷)[M]. 东京: 理论社, 1972.

[23] 中山太郎. 京口元吉, 校订. 卖笑三千年史[M]. 东京: 日文社, 1956.

[24] 牧原宪夫. 民权与宪法[M]. 东京: 岩波新书, 2006: 188.

[25] 森岗清美. 华族社会的“家”战略[M]. 东京: 吉川弘文馆. 2002: 261.

[ 责任编辑 李 颖 ]