明治日本所得税法立法过程考论

2014-08-18崔金柱

崔金柱

摘 要:明治中期开始,日本政府为实现其富国强兵政策,采取了一系列增强财政收入的措施,当时的大藏省在相继进行地税改革以及试图恢复关税自主权之后,仍然没有扭转财政入不敷出的状况。在此情况下,以松方正义等为首的大藏省官员效仿欧美国家,开始将新的税制引入日本。通过对当时欧美各国税制进行反复研究,决定引进当时只在英国等极少数国家实行的所得税制。近代日本为何引进所得税?又是如何完成对所得税法的立法程序?在此过程中如何处理外来制度与本国传统及实际的矛盾?文章试图解答这些问题。

关键词:明治日本; 所得税; 立法过程

中图分类号:K313 文献标识码:A 文章编号:1004-2458(2014)02-0039-07

一、立法缘起

1881年10月松方正义就任参议兼大藏卿后,着手整理纸币。他用三年的时间回收纸币达4000万日元[1]261,令纸币价格回升。但通缩政策引起经济萧条,并导致政府税收的减少。明治政府的主要收入是地租。地租是按土地价值的固定比例采取货币化征收。在紧缩财政下,原有地租的货币量虽保持稳定,但因土地以货币计算的收益不断减少,变相增加了土地持有者的负担。1883年农民因负债过重而暴动的事件3起,1884年暴动数量增加到36起[2]49-96。松方正义认识到必须调整税制或增加新税。他首先想到的方法,是提高原有的烟酒税、米商会所及股票买卖所得税等间接税。但在经济处于通缩状态下,增加间接税必然打击现有工商业经营,因此增税的结果是政府在这些税收上不升反降[3]461。对烟酒等消费品税负的提升,在全国范围地激起了抗议活动。松方原拟通过增加间接税,缓解对地租的过度依赖。但事与愿违,不仅没有实际增加财政收入,而且激起相关从业人员的反对运动。在此情况下,为解决财源,必须增加新的税种。

与此同时,1880年代中日围绕朝鲜的争夺白热化,而清朝始终处于优势地位。1882年7月,朝鲜发生壬午兵变。中日双方都迅速派军舰及军队至朝鲜。日本虽从朝鲜得到赔款及派驻200名士兵保护公使馆,并缔结《日朝修好条约续规》,扩大对朝贸易权,但壬午兵变的更大影响是清朝强化了对朝鲜的宗主权,实际控制了朝鲜内政外交。两年后朝鲜再次发生甲申政变。朝鲜开化派金玉均等人趁清朝陷于对法战争、驻朝清军减半之际,与驻朝日本公使合谋发动政变。当时驻汉城的袁世凯迅速出兵,控制了局面。金玉均等流亡日本,日本公使馆亦被烧毁。清朝对朝鲜的控制进一步加强。

朝鲜半岛的两次危机,使日本认识到自身海军实力的弱小,在朝鲜发生紧急事件时难以与清朝海军对抗。在与清朝的交涉中,日本开始考虑对清作战问题,扩军便提上日程。时任外务卿井上馨主张,非常之际,陆军尚可,但海军不足,应指示考察欧洲的伊藤及驻德公使青木即刻购入三四艘炮舰[4]81。右大臣岩仓也认为“陆军常备军四万足矣,应专门扩张海军”[4]83。在政府多位重臣及举国要求扩军的压力下,大藏省不得不满足扩充海军之费用。1882年12月,松方提出增加烟酒等税每年750日元[3]460,全部用于扩充海军之费。但增税方案在实际运作中,未能取得预期目标。因经济萧条、通货紧缩,政府难以通过征收烟酒税等间接税获得更多财政收入。而扩充海军的计划又如此之急迫,松方认识到“海防一事不容轻视,其经费需求甚巨”[5]283,在充分比较各种税种的可行性后,大藏省最终决定开征所得税。

二、所得税法草案

明治日本在各个方面对欧美先进国家进行模仿,在财税领域亦不能例外。日本是世界上第七个创立所得税法、征收所得税的国家。汐见三郎将明治日本视作进行财政制度创新之处女地[6]序。创设所得税对1880年代的日本而言有激进之嫌,甚至有些“早熟”。但就法案而言,明治政府并非仓促制定,而是作了充分准备。首相伊藤亲自下令,让德国顾问鲁道夫根据德国情况草拟收入税法案。而大藏省自明治初期开始即广为收集和翻译欧美各国租税法案及相关论著①。日本现存租税相关史料中,1884年的两个所得税草案是时间最早的,以下分别介绍。

(一)鲁道夫草案

鲁道夫是明治政府聘请的德国顾问,他以1851普鲁士财产等级税为基础,根据明治时代日本的国情,起草了“收入税法律案”。从《所得税关系史料集》[7]中附伊东巳代治给伊藤博文的信件内容可知,伊藤先令鲁道夫调查所得税制、草拟财产等级税草案。伊东通读鲁道夫草案后,就不明处向鲁道夫征询意见。在此过程中,伊东也曾就鲁道夫草案向另一位德国顾问鲁斯勒请教有关巴伐利亚财产税事宜[7]42-44。

下面介绍鲁道夫收入税法律案草案主要内容[7]44-56。

1. 纳税对象。第1条至第3条规定了收入税的纳税对象。“日本国民,一人或家庭所有之特别收入,一年收入四百日元以上者,除皇族外,均有缴纳收入税之义务”、“外国人因经营或一年以上在日本国内居住者,应缴纳收入税”。规定中既包含日本国民也包含在日本居住的外国人,但未涉及法人收入问题。

2. 纳税范围。虽然第四条规定“收入税征收范围包括纳税义务者通过土地、资本或其他以营利为目的之经营收入,及按年、月、日获得之工资或其他收益金”,即上述土地、资本及营业获得400日元以上者当纳税。但第29条和第30条实际上又规定了土地收入的免税权以及酿酒收入的免税权。从上述鲁道夫给伊藤的信件内容可以推定,这是鲁道夫在伊藤的要求下补充的规定,也就是说政府首脑并不认同将土地及酿酒收入纳入征所得税范畴。

3. 纳税方法。鲁道夫案采取综合课税主义,第5条将收入税的纳税等级以400日元为起点,分为五十六等,并相应地规定了固定纳税额。鲁道夫借鉴了德国的定额税制,即在一定收入范围内,缴纳定额的收入税。若换算成税率,则第一等约为0.2%,第二等约为0.4%,以此类推每等级约增加0.2%,至第十五等后皆趋近于3%。虽然鲁道夫采取定额税制,但其背后的精神,却是累进税制。但将收入分为56个等级,太过繁杂,对于征收机构而言,操作性太低。在课税时间地点上,该草案第16条规定,“收入税分四期缴纳:第一期,9月1日前;第二期,12月1日前;第三期,3月1日前;第四期,6月1日前。缴纳租税地点,由租税局决定。纳税义务者可一并缴纳六个月、九个月或一年之税额。”

4. 征税机构。鲁道夫案用大量的条文对收入税的征收机构做了规定。第6条规定“各郡区设置收入税事务局”、产生办法及运作模式;第7条规定“府县设置府县委员局”及其产生办法;第8条专门就前条收入税委员局委员长之权限做了规定。第9条至第14条对纳税申诉事项做了说明。收入税相关最终仲裁权在大藏卿,第14条规定“大藏卿总理全国收入税之事务,并就府县委局及委员长在程序上之异议进行裁决。”

5. 处罚及补贴规定。第17条至第24条对逃税、延迟纳税,以及工作人员薪酬做了说明。显然,鲁道夫作为德国顾问特别注重程序正义,对收入税执行过程中的公平极为看重。1887年正式的所得税法对此进行吸收及简化。

总结鲁道夫收入税法律案,其基本精神包括:综合课税主义、个人申报、累进税率、等额纳税等。这些基本精神均为1887年颁布的所得税法所吸收,但在具体规定上略有不同。但1884年12月的这份鲁道夫草案,并非在大藏省要求下草拟,而是总理伊藤亲自命令完成,因此更像是一种资料搜集工作,而非立法行为。1884年大藏省草案才是所得税真正进入立法程序的开端。

(二)大藏省草案

1884年12月大藏省的所得税草案原收于大藏省文库《松方家文书》中,但后来丢失。现仅能通过战前阿部勇之著作中的引用条文[8],辑录部分内容。该草案基本模仿当时英国所得税之基本精神,即源泉课税主义。但作为财政执行机构,大藏省在条文的规定上尽量简洁,以此可获得最大的解释空间。下面具体分析之:

1. 纳税对象。与上述鲁道夫案不同,大藏省草案没有明确规定纳税对象,而是直接规定了纳税范围。从征税者的角度看,模糊地条文规定,有利于朝对自己有利的方向进行解释,无形中扩大了纳税对象的数量,属于典型的行政官僚手笔。

2. 纳税范围。大藏省案第1条即规定“所得税会通过资产及劳动所生之所得额征收”。第2条规定了应缴纳所得税的8种所得,如“工商业及类似各业之所得及劳动报酬、借贷及其他金融所生之所得、公司分红、自官府所受之俸给、补贴及养老金、自雇主所受之薪酬、补贴、奖金及类似所得”等,但8种所得相互之间又有重合部分。第5条规定了免税情况,如“军人从军时之所得、自官府及公共所得之旅费及其他临时所得”等,鲁道夫案中没有此项规定,但在1887年正式法案中吸收了这一规定。

3. 纳税方法。大藏省草案采取英国实行的源泉课税主义,根据所得种类的不同采取不同的税率和缴纳方式。第3条规定“第二条第一项第二项第三项之所得,对应其所得额,按以下比例缴纳所得税:五百日元以上六百五十日元以下——百分之二、六百五十日元以上九百日元以下——百分之二点五、九百日元以上——百分之三”。第4条规定“第二条第四项第五项第六项第七项第八项之所得,缴纳其所得额百分之三为所得税”。相较于鲁道夫案,大藏省的分类等级数量极少,这样的规定可减少税务调查成本,有利于税务机关。纳税时间同样分为4期,分别为当年的5月31日、8月31日、11月30日及翌年2月28日。该草案为英国所得税法之模仿,除上述源泉课税外,另一个重要证据是第7条、第8条、第10条、第11条之规定,即由收入发放方代为扣除所得税部分,这就大大减少了征税机构的工作量。

4. 征税机构。因草案第17至第20条亡佚,仅能从第21条、第22条判断,该草案同样规定设置所得税调查委员会,掌管所得税征收事宜。纳税者认为所要求的税额不当时,亦可申诉。“纳税者认为郡区长确定之所得额不当时,可在得到通知二十日内具状向府县知事申诉要求再次调查”。但与鲁道夫案相比,相关申诉程序较为简单,且处理申诉事宜的权限在郡区长及府县知事手中,显然对纳税人申诉不利。

5. 处罚规定。因大藏省草案的征税人员主要依靠政府官员,所以未作特别之薪酬规定。但对于未申报者及逃税者,第27条规定“第八条之汇总或第九条第十二条之提交说明书延迟者,处以一日元以上一日元九十五钱以下之罚款,在第十二条提交之说明书存在欺诈记录试图逃税者,处以其逃税金额三倍之罚金。”

总结大藏省1884年所得税草案,其基本精神秉持英国源泉课税主义,及按照收入来源的不同,采用不同的课税方法及税率。这样的方式,优点在于更加公平,但对于征税机构而言,过于复杂导致征税成本过高。大藏省的初衷是减少立法阻力,但当时的政府税务机构很难完成如此细致的分类征收工作。因此在1887年正式的法律案中,放弃了这一方式而且转而吸收鲁道夫案中的综合课税主义。如此,则纳税额计算方式更加简便,虽会引起纳税人的不满及社会非议,但从官僚机构的利益出发,这一选择实为不得已而为之。这样的局面,要在1897年大藏省进行征税机构改革后,通过1899年的所得税法修正案方能改变。

经过数年酝酿,大藏省最终在1887前完成定案,向元老院提交审议。

(三)1887年最终草案

大藏省于1887年1月完成所得税法草案定案,并经制度调查局审阅通过,于1887年2月2日提交元老院进行审议。该草案之主要内容如下[9]:

1. 纳税对象。1887年草案中有关纳税对象之规定,沿用1884年大藏省之基本规定,第1条 “凡人民通过资产及其他经营产生之所得金额一年在三百日元以上者,依此法应缴纳所得税”。对纳税主体中自然人与法人未作特殊规定。这样模糊的处理,在提交元老院审议中成为争论的焦点之一。起征点降低为300日元,可扩大税基,增加政府收入。

2. 纳税范围。将1884年大藏省草案中的8类所得,简化为两项。同时吸收鲁道夫第26条中,对“土地相关之制造所”收益的计算方法,规定“第二项之所得,应依据前三年所得平均额算出,但取得所得收入以来未满三年者,依据月额平均算出,难以算出平均者,应比对他人算出”,这样的处理,是法律文件的基本要求。而免征条款,在维持大藏省1884年草案精神的基础上,进一步合理化,避免了条文冲突。

3. 纳税方法。1887年草案改变了大藏省1884年草案中的源泉课税主义,而采用了鲁道夫案中的综合课税主义。将收入所得分为十九等,采用等额纳税。第十九等税率为1%,第十八等税率为1.1%,每等递进增加0.1%,至最高等一等为3%,税率维持累进纳税主义。奇怪地是,草案未对纳税日期做出明确规定,似乎大藏省的法案草拟人员故意留下一些无关痛痒的细节错误让元老院议员指出。该草案等级数量介于鲁道夫草案五十六等与1884年大藏省草案三等之间,似乎取了折中数。收入所得分等的意义在于,分类越精细,相对而言越公平。但对于征收机关而言,调查和计算成本都会增加。

4. 征税机构。1887年草案对征税机构的相关规定,基本在鲁道夫草案的基础上完成。即“各郡区设置七名以下所得税调查委员”负责所得税申报受理及确定税额等工作,同时详细规定了担任调查委员选举人及调查委员的相关条件、产生办法及运作方式。对于纳税人的申诉,规定“由府县常设委员会调查”。但无论郡区还是府县,调查委员会都有行政长官召集,因此客观上对纳税人申诉存在不利影响。

5. 处罚规定。此项基本沿用大藏省1884年相关规定,如“隐匿所得金额偷税者,处以其偷税金额三倍之罚金”、“未提交第五条之申报书者,处以一元以上一元九十五钱以下之罚款”等。但新增一条规定“触犯此税法者,不适用于刑法之过失罪及减轻、再犯加重、数罪并罚之例”,即不将触犯所得税法的行为认定为刑事犯罪。

对上述3份草案的分析中,可以看到大藏省在最初起草所得税法时,倾向于学习英国的源泉课税主义,即根据国民收入方式、种类的不同采用不同的税率征收所得税。英国之所以采用这样的方式,是从税收公平正义的角度出发,对劳动所得采用低税率、对资本所得采用相对高的税率,维护处于社会中下层之劳工阶层的利益,进而实现社会稳定。但另一方面,这样的课税方式,要求国民有极高的自律精神以及配备完备的税务机构。日本在1887年显然达不到上述要求,因此大藏省在最终草案中放弃了原有之源泉纳税主义,改为采用鲁道夫草案中所坚持的德国综合课税主义。从所得税征收基本模式的选择中,可以看到大藏省存在从英国模式向普鲁士模式的转变倾向。但不能将其简单判定为日本抛弃英国模式,改为选择德国模式。从大藏省1887年最终定稿的所得税草案内容与之前1884年草案的改动中,我们明显地发现,条文的改变都是朝着有利于大藏省这样的官僚机构在具体操作中更加便利的方向。这样的改变,除上述将纳税原则从源泉课税主义改为综合课税主义之外,还包括减少所得等级的数量、减少免税种类等。

三、元老院审议过程

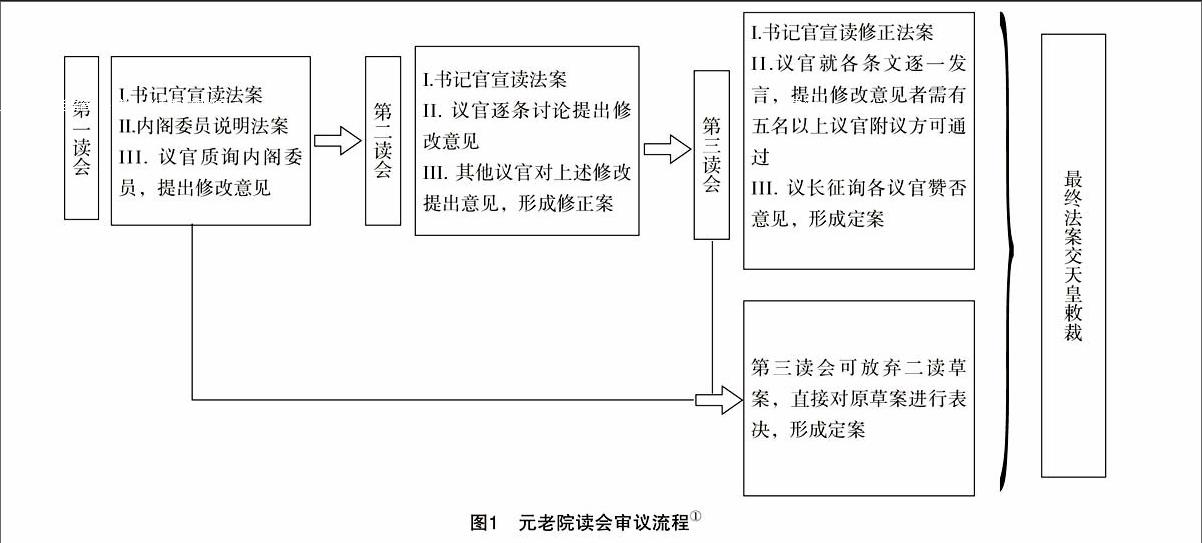

大藏省1887年1月初草案经过参事院、制度调查局及阁议审议通过,于1887年2月提交元老院审议。元老院根据《议事条例》、《议事修正条例》及《读会规则》对各行政机关提交之法案、规定进行审议。元老院读会分3次进行,见图1。依《读会规则》[10]75-77规定,在一读期间,内阁委员可就法案之宗旨进行解释说明。内阁委员对议官之质询进行解答后,议官就法案进行讨论,并提出修改意见。进入二读后,议官逐条讨论,发表赞否意见。同时,议官可提出修改意见,甚至法案之外的意见。三读时,各议官就法案大意及各条进行发言,全部发言完毕后,由议长征求各议官之意见,最终确定。但值得注意的是,《读会规则》第10条规定“在第三读会期间,可放弃第二读会完成之修正草案,仍对原草案进行表决”。这样的规定,实际上有利于提出法案的行政部门。第三读会作为终审讨论,可决定各个条文是否通过。如果此时有议官提出修改意见,按规定须得到5名以上议官的赞成附议方得通过。

以下根据《元老院会议笔记》的相关记载,考察元老院读会上对所得税草案审查的内容。从中可还原当时日本的精英阶层对于所得税的基本理解,并从侧面认识作为立法机构的元老院与行政机构的关系。

(一)松方正义的主旨演说

元老院于1887年2月2日召开第1次读会,大藏卿松方正义亲自发表演说,说明所得税的宗旨:

“本法案的主旨,第一义可增加部分财政收入。增加收入的主要缘由是基于最近东亚局势,不能忽视我国海防。仅仅依靠现在的财政收入是不可能完成上述事业的。第二义在于平均人民的税负。此前本国财政依靠向土地课税,支付各种行政费用。农业赋税沉重而工商业等却完全不用负担。大政维新以来,有鉴于此,政府希望通过效仿国外成法渐进改良,并且以此实现根据资产贫富公平地承担税负。因此无论间接税还是直接税,之所以容易造成中等以下的人税负偏重,而中等以上的人税负偏轻的局面,乃是因为课税方法所致。这样的课税方法迟早要改革,代之以公正平均的方法。现在正应创设新税,补充海防经费。通过对比国外税法,选择适合本国情况者,据此编制了所得税法”[9]151-152。

松方的说明要而言之:一是为海防筹措经费,二是调节税负。针对导入所得税,元老院当然有反对意见,但为数极少,其主要理由是该税法面向富裕阶层征收,但最终税负仍会转嫁到穷人身上[9]160。但大藏省提请导入所得税的主要目的,乃是扩大财源,至于税负最终转嫁到何人身上,显然不是其主要关心的问题。对于调节税负一说,大藏省本身作为官僚结构并无直接动力推动,而从上文3草案条文的对比中可以发现,最终草案将起征点降低为300日元。这样的变化,从大藏省的角度是为了增加收入,但也增加了中下层国民的税负。因此,所谓“通过施行本法调适业已存在的纳税负担不公问题”并不一定符合大藏省本身的利益。从殖产兴业政策的角度看,也有反对意见:所得税谨向富人征税而不向穷人征税的主旨是好的。但施行本法案,恐怕会影响殖产兴业政策、打击来之不易的发展工商业的时运,且有使其衰退的危险[9]168-169。这样的意见显然代表资本家及富裕阶层的利益,与所得税的基本初衷相违,没有得到有力的呼应。

(二)审议中的典型问题

在逐条审议所得税草案的过程中,对所得税法的诸多核心问题,审议方的元老会议官之间意见相左的情况时有发生,议官与提案方的内阁官员之间更是争锋相对。以下就几个典型问题,对各方意见进行考察。

1. 法人纳税。对于法人是否有缴纳所得税的纳税义务,是元老院审议过程中争论最为激烈的问题,主要在第一读会上进行。政府草案第1条规定的纳税对象为“人民”,其本意是不对法人征收所得税。但草案第2条第2项规定计算经营所得时可扣除经营成本,有议官质询:“假如工场所得金额为三万日元,其中一万五千元用于购置机械设备、改建场地等。也就是将所得用于增值投资,那么这一万五千日元虽然也可计算入所得之中,但草案对此规定不够明确”[9]172。对此,政府派去的内阁委员的回答是“将所得之一部分用于购买机械等,诚如阁下所理解的,视作应纳税之所得”。

针对第2条第2项“备荒储蓄金”之规定,有议官质询:“也就是说可储蓄营业上之部分收入,视作资本金而不必纳税。但是银行或者其他股份制公司,如果对银行或公司之资本不纳税,而向股东纳税。比如,公司纯利十万日元,将其中五万作为红利分给股东,剩下五万进行储蓄。那么如果要向股东红利征收所得税,为何对储蓄的五万日元免税?”[9]165当然也有反对法人纳税的意见,这主要从维护产业发展的角度提出。有议官提出“现今我国社会发展落后,正是增加保护之时。若将法人与个人同视,向其征收所得税则不合时宜,且与本法律之宗旨亦违背”[9]161。

第一读会上针对法人的纳税问题,出现了各种意见,元老院整理后对草案第2条第1项提出修正,在条文后补充了“公司所得中用于储蓄者亦同,但根据法律命令而储蓄者不在此限。”也就是说规定了法人同样具有缴纳所得税的义务。但进入第二读会后,元老院放弃了前面的修正,又回到原草案进行审议。在陈述其理由时,负责草拟修正案的调查委员解释说“无论如何,该修正案中向公司储蓄金征税的规定都显得不公平,与原草案针对个人课税之组织体系相违。且如此简洁之规则,很难面面俱到,待到施行后便知道其如何了。国外的相关法律也都在施行后渐进修改,可在他日进一步完善”[9]167。这样法人课税问题被暂时搁置,要等到1899年对所得税法进行修正,法人课税问题才彻底解决。

2. 等级与税率。草案第4条规定了所得税的等级及税率,将所得分为十九等,采用等额纳税。第十九等税率为1%,第十八等税率为1.1%,每等递进增加0.1%,至最高等一等为3%,税率维持累进纳税主义。但这存在明显漏洞,如最高等级金额为二十万日元。对此有议官质询,若年收入所得为一百万日元,同样只缴纳六千日元的话,那缴纳比例只有0.6%,也就是说比最低等的税率还要低,这显然不符合公平原则[9]164。对此,唯一的解决方法就是改等额纳税为固定税率,最终法案吸收了这一意见。同时,税等越少,分类调查的成本越低,征收效率越高。从最后确定的正式法案将等级定为五等可判断,大藏省在此项条文中维护了部门利益。

3. 纳税时间。诚如上文对大藏省1887年草案分析所言,该草案未对纳税者纳税时间进行明文规定。在审议中,即有议官提出“第二十条有‘其纳税期前的词句,但其缴纳日期却不知道。纳税日期对于人民有重大关系,往往成为抱怨的火种。地租法便规定了缴纳日期。所得税也应明确在法案中规定纳税日期,这样可避免给人民造成麻烦”[9]158。对此内阁委员未提出异议,从善如流表示本法确实应该明确规定纳税期限。但指出起草条款的权限在大藏卿。最终在草案中追加了后来的第5条,明确了纳税时间。这样的失误,是行政官员故意在草案中留下一些明显漏洞,且其内容多无关痛痒。这样,元老院在审议中提出的修正意见中,大藏省就可以规避那些核心修改,而对类似的不影响大藏省利益的修改意见则可虚心接受。

经过3次读会,元老院最终于3月4日通过法案,提交天皇敕裁。日本1887年所得税法以现在的眼光判断,显得非常简略。但法律案的条文书写越简洁精练,其内涵的解释空间越大,对行政机关而言就越有利。因为单个国民作为法律执行的对象,难以深入理解法律条款的内涵。而行政人员作为法律执行者,具有更强的专业知识对条文作出有利于己方的解释。1887年3月19日,亚洲第一部所得税法——日本明治所得税法颁布,并与当年7月1日起正式实施。

四、结语

面对国际和国内的双重挑战,明治政府实际指导者伊藤博文和主掌财政的大藏卿松方正义,选择引进所得税制度。根据当时的状况,这一税种针对富裕阶层的特性有利于获得社会舆论的认可。而强调其作为发展海军的专用经费,更能唤起日本国民的民族主义意识。换言之,1880年代的明治日本引进所得税的原动力乃是筹措军费,这与现代所得税以调节分配、减少贫富差距的主旨迥异。

考察所得税的立法过程,我们看到无论是草案的起草、修改还是在元老院上的审议,大藏省的技术官僚都起了主导作用。尽管名义上元老院作为立法机关具有审议和修改法律条文的权力,但是实际的操作过程中,参与审议的责任官僚总是能引导议官朝向有利于行政机构的方向做出判断。某种意义上,行政主管省厅的官僚实际主导了立法事务,这与伊藤博文主导的“行政国家化”[11]政策密不可分。所得税法的顺利通过,令伊藤非常高兴,他在给松方的信中写道:“上下和睦之形势何其快哉……所得税之事,元老院所定之宗旨甚好……甚为安心”[12]429-430。尽管引进初期所得税占明治政府财政收入的比例不高,但当时的大藏官僚深知所得税具备的潜力,它可以随着社会经济的发展而不断增加,特别是在资本主义工商业不断发展的时期,它能够为政府提供非常有保障的财政来源。事实证明,这种远见在甲午战争、日俄战争中均发挥了重要作用。

[参考文献]

[1] 湛贵成. 日本财政政策研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2005.

[2] 稲田雅洋. 日本近代社会成立期の民衆運動[M]. 東京: 筑摩書房, 1990.

[3] 牛米努. 明治20年所得税導入の歴史的考察[J]. 税大論叢, 2007, 56 (7).

[4] 高桥秀直. 日清戦争への道[M]. 東京: 創元社, 1995.

[5] 大久保達正. 松方伯財政論策集[M]. 東京: 大東文化大学東洋研究所, 2001.

[6] 汐見三郎他. 各国所得税制論[M]. 東京: 有斐閣, 1934.

[7] 税務大学校. 所得税関係史料集[G]. 2008(内部资料).

[8] 阿部勇. 日本財政論——租税[M]. 東京: 改造社, 1933.

[9] 元老院会議筆記(後期第26巻)[C]. 東京: 元老院会議筆記刊行会, 1982.

[10] 官職門第十七, 元老院読会規則[C]// 内閣記錄局. 法規分類大全. 東京: 内閣記録局, 1891.

[11] 坂本一登. 伊藤博文と行政国家の発見[C]//沼田哲. 明治天皇と政治家群像. 東京: 吉川弘文館, 2002.

[12] 大久保達正. 松方正義関係文書(六)[M]. 東京: 大東文化大学東洋研究所, 1979.

[ 责任编辑 孙 丽 ]