从武夷山摩崖石刻看明代旅游现象及其特征

2014-08-17黄丽娟

黄丽娟

(武夷学院 旅游学院,福建 武夷山 354300)

从武夷山摩崖石刻看明代旅游现象及其特征

黄丽娟

(武夷学院 旅游学院,福建 武夷山 354300)

摩崖石刻是传统中国重要的文化现象和文化资源,也是一种重要的旅游文化现象,它们蕴含着丰富的旅游信息,是研究旅游的重要实证资料。武夷山明代摩崖石刻反映了当时旅游已成为一种普遍的现象,也反映了明代旅游所呈现的人本主义、旅游者对游览对象的敬畏态度、审美体验层次的多样性等特征。这一角度的研究,对今天的旅游发展和开发有一定的反思意义。

武夷山;摩崖石刻;旅游;人本主义

一、问题的提出

摩崖石刻是中国重要的文化现象和文化资源。目前对它的研究主要在历史学、文化学、美学和人文地理学历史、文化、艺术等价值。近年来,已有学者对摩崖石刻的旅游学价值展开研究。如江舸概括了摩崖石刻对旅游者而言的历史、文学和艺术价值[1];朱乐朋、林静梅强调了摩崖石刻与提升旅游品味和旅游质量的关系[2]。这表明学术界开始关注摩崖石刻与旅游的关联,从一个侧面拓宽了旅游学的研究视野。但这些研究仍局限于把摩崖石刻当作一种旅游资源,着重对其当代旅游开发价值的探讨。其实,从旅游学的角度,摩崖石刻不仅是重要的旅游吸引物,而且它的产生和发展本身就与旅游密切相关,绝大部分摩崖石刻是古代旅游者在旅游过程中有所观、有所悟、有所题的结果。广泛存在的摩崖石刻,集中而直观地反映了古代旅游者的旅游态度、旅游思想和审美观念,承载着丰富的旅游信息和旅游价值。本文以武夷山明代摩崖石刻为研究对象,尝试探讨它们所反映的旅游现象及其特征,以期能够对当代旅游的发展提供些许有益的参考和启示。

二、武夷山摩崖石刻的时空分布

武夷山位于福建省西北部,是一座久负盛名的文化名山。早在唐代,武夷山就被列入国家祭祀系列的“天下名山”和道教三十六洞天系列的“第十六升真玄化洞天”。崇尚道教的宋代,“统领地仙”的“武夷君”备受皇室尊崇,使武夷山获得特殊的地位,南宋之后朱熹、吕祖谦、张栻、辛弃疾、陆游、叶适等文化名流曾先后生活、讲学或任职于此,使得武夷山成为著名的“道南理窟”。元代以降,由于对朱子理学的推崇,这里俨然已成文化圣地,是众多文人“读万卷书、行万里路”修学模式不可或缺的一站,亦是当时著名的旅游目的地之一。

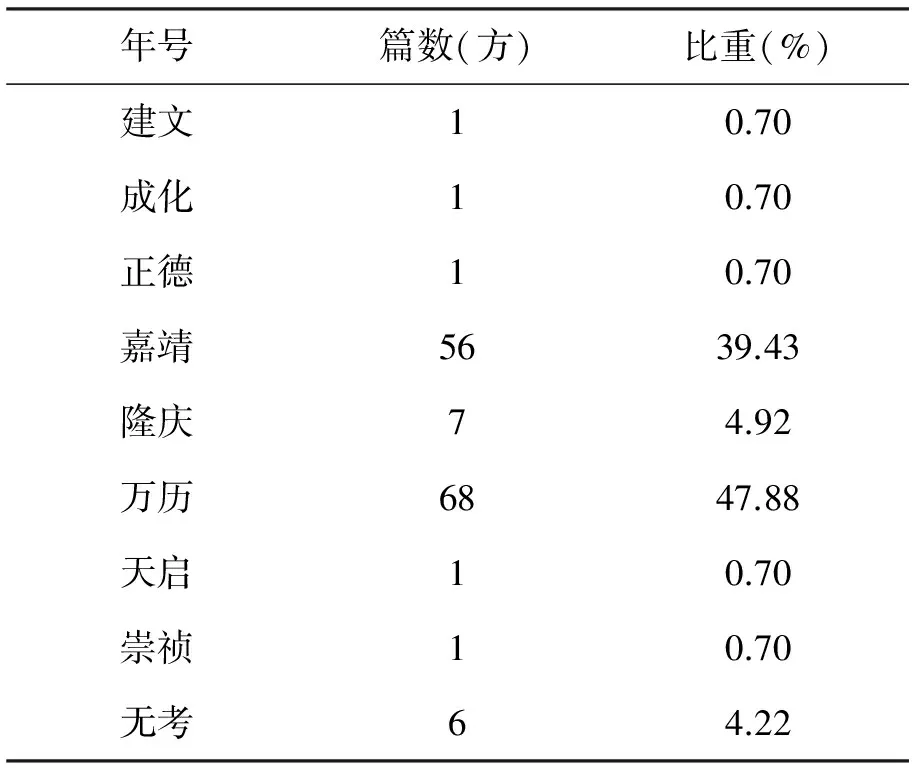

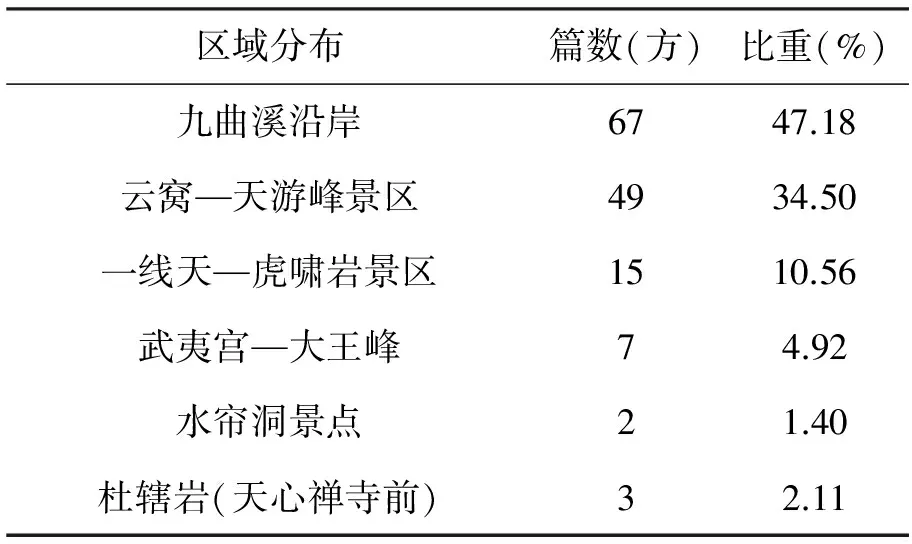

赋诗、游记、题刻是传统中国文人游览观光的三大文化表现和文化贡献。据武夷山地方志编委会所编纂的《武夷山摩崖石刻》统计,武夷山现在共存有摩崖石刻438方,从晋唐迄于民国约有380余方[3]。其中明代142方,约占总数的37%,笔者对这些石刻的时空分布进行了统计。从时间上看,以嘉靖和万历时期为主,分别有56方和68方,约占明代石刻的87%(见表1)。从空间上看,以九曲溪沿岸和天游峰景区为主,分别为67方和49方,占明代石刻的82%(见表2)。

表1 武夷山明代摩崖石刻的时间分布

注:资料整理自《武夷山摩崖石刻》[3],以下同。

上述统计显示,明代武夷山摩崖石刻集中于明中后期,这印证了当时国内旅游盛行的时代特征;主要分布于九曲溪、天游峰、一线天、大王峰等地域,已经涵盖现今国家风景名胜区的核心景点和主要线路,也表明当时武夷山旅游发展的空间格局已基本定型,并达到相当成熟的地步。同时,表2也显示明代摩崖石刻的空间分布呈现较为明显的差序状态,即主要集中于以美景著称的九曲溪沿岸和天游峰景区,大王峰和水帘洞景点则少了很多。武夷山的大王峰在唐宋时期曾被称为“武夷山”“天柱峰”,承载着供奉武夷君、举行祭祀、投龙等含有神仙崇拜内涵的活动,与其毗邻的幔亭峰是著名的“幔亭招宴”发生的地方,说明大王峰一带是唐宋时期人们关注或朝拜的中心。从明代摩崖石刻的分布来看,显然人们在武夷山旅游的核心区域是九曲沿岸和天游峰一带,对天游峰的关注远远超过了大王峰。关于这一点,还可以从摩崖石刻本身得以印证。如天游峰胡麻涧有嘉靖年间刘世则的一方石刻——“武夷第一峰”,它表明在明代人看来,天游峰已是武夷山三十六峰之首。明末著名的旅行家徐霞客来到武夷山,他在《游武夷山日记》中写道,天游峰“其不临溪而能尽九溪之胜,此峰固应第一也”[4]。徐霞客也认为天游峰当是武夷山第一峰,这从一个侧面反映了明代武夷山旅游发展在空间上的变化。

表2 武夷山明代摩崖石刻的空间分布

三、题刻者地域和身份特征

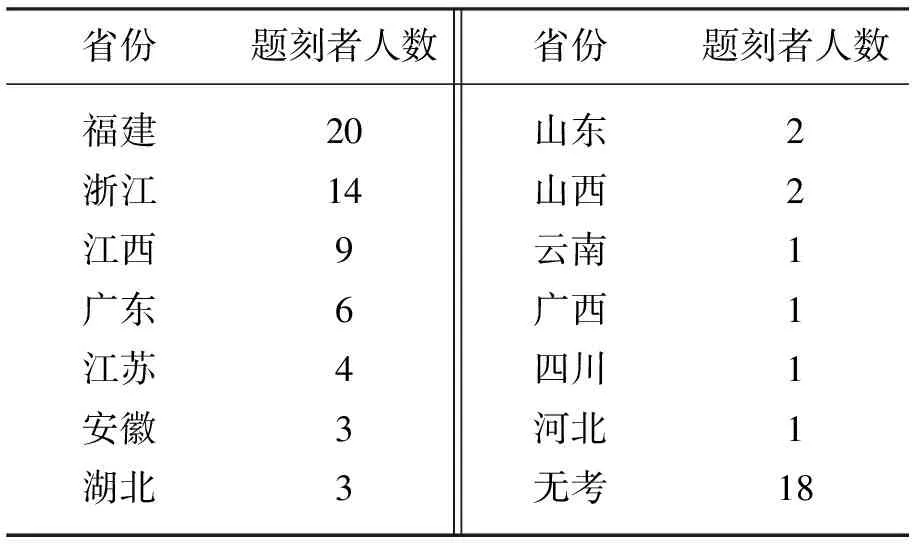

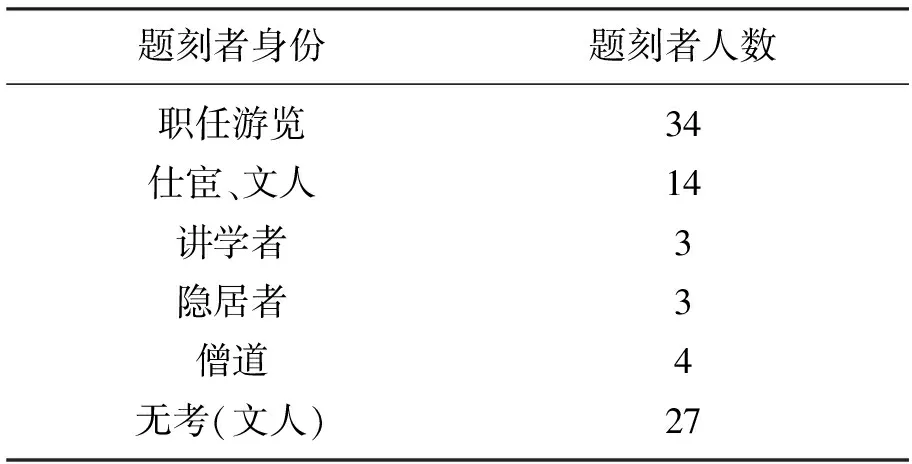

长期以来,学术界对摩崖石刻题刻者的研究不够,很多地方文化学者和旅游开发者往往十分重视某些题刻者的政治和文化地位,但作为一个群体属性的关注不够。其实,无论是什么身份,只要是自觉地置身于惯常生活之外的环境之中,面对非惯常环境有所观、有所感、有所题,他们在属性上均应属于旅游者。事实上,在武夷山明代142方摩崖石刻中,共有88位题刻者,除去建宁府衙门的官方免茶税告示和另外3名纪事题刻者之外,剩余85位题刻者所题内容均与旅游观光有关。无疑,他们都属于旅游者。笔者对这些题刻者的地域和身份特征分别进行了进一步的统计,详见表3和表4。

表3显示,除18位已损或无考的明代题刻者之外,剩余67位确定籍贯的题刻者以福建、浙江、江西、广东等东南各省为主,呈现出以福建为中心、由近及远地向周边各省辐射的自然差异状态,远及云南、四川、河北等地。从另一个角度看,在这些籍贯可考的题刻者中,福建省之外有47位,占总数的70%,表明作为福建之镇山的武夷山已经成为东南一个重要的旅游目的地,其影响也已涵盖全国其他地区。

表3 题刻者的地域分布

表4 题刻者的身份分类

众所周知,官宦游在传统中国具有重要的地位和影响,绝大多数官宦都是经过系统文化训练和熏陶的文人墨客,他们传承了中国文化特有的对天地自然的精神寄托,往往在公务闲暇之时,畅游山水,寄情物外,赋诗题刻,其中不乏著名韩愈、柳宗元、欧阳修等文化精英。由于官宦阶层在政治和文化上的双重优势地位,他们的行为方式必然会影响到社会其他阶层,因此官宦游在中国古代旅游的兴起和发展过程中起到重要的引领和推动作用。笔者对上述85位题刻者的身份进行了分类统计,其中“职任游览”是指任职或巡按福建当地,以官员身份到武夷山游览观光的题刻者,实际上他们就是所谓的官宦游者。表4统计显示这类题刻者共34人,占总数的41%,依然占据一定的比例。另一类是见于文献记载的辞官、罢官的仕宦或地方文人,他们往往以周游天下名山大川为念,武夷山是其不可或缺的一站,在此驻足并有所题刻,此类题刻者约占总数的16%,应属于地位较高的文人阶层。值得注意的是,在这些题刻者中,有27人除了个别名字已损无考之外,绝大多数虽有留名,但却不见于文献记载,可见他们应属于地位较低的中下层文人,比例约为32%。明代中期以后,在杨慎、董其昌等文化名人影响下,“行万里路,读万卷书”为一种时尚的修学之道,中下层文人游览名山大川已是一个较为普遍的文化现象,武夷山出现大量明代中下层文人的摩崖石刻,从一个侧面反映了这一情形。

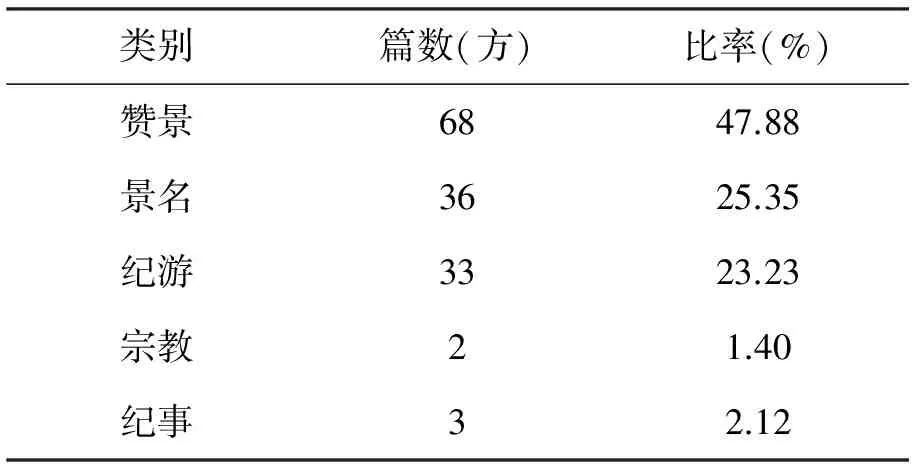

四、石刻分类及题刻者的行为特征

从内容来看,武夷山明代摩崖石刻大致可以分为赞景、景名、纪游、宗教和纪事五类(详见表3)。其中绝大多数属于赞景、景名和纪游题刻,约占总数的96%(含1方长篇游记)。

表5 摩崖石刻分类

赞景题刻是指反映题刻者对景观的赞颂或借景抒怀的题刻,约占明代石刻总数的48%。题刻者一般是用最简约的语词,从不同的角度表达自我的直观感受和赞叹之情。它们有的从总体上点明武夷山的特征和属性,如一曲的“碧水丹山”“名山大川”就具有很强的概括性,也有的结合具体的景观特点以表达赞叹之情,如六曲的“高山仰止”“仰之弥高”“壁立万仞”“空谷传声”以及其他景点的“绝壁飞湍”“飞翠流霞”“翠洞流霞”“渐入佳境”“一尘不到处”“天上山”,等等。这些题刻是游览观光的结果,反过来又蕴含着丰富的旅游信息,如一曲水光岩上王守礼的“渐入佳境”,表明从此渐渐进入佳美境地,语虽平淡,但反映了当时人们游览九曲溪是从一曲到九曲逆流而上的方式,与今天从九曲到一曲顺流而下的方式刚好相反。置身迷人胜境,赋诗赞景是传统官宦、文人的另一种游览行为,武夷山明代摩崖石刻也有很多以诗歌形式表达对景观的赞美,如万历年间福建巡抚劳堪游历武夷,所题多方石刻均采用五言诗的形式,如他在九曲溪南题刻《九曲》诗云:“耽胜深深入,溪穷见小村。桃花浮水出,仿佛武陵源。”描绘的是乘竹筏逆流而上至九曲遥望星村,但见水面桃花,似乎到了世外桃源一般的游览情景。也有几位游者共同用韵赋诗,如嘉靖年间建宁太守刘佃、建宁司马董遂和崇安知县戴瑞汇聚武夷,三人共同以“荒”“芳”“阳”“香”为韵赋诗,并镌刻于一曲水光岩上,反映了传统官宦、文人传承了儒家圣哲孔子“吾与点也”的特殊情结和审美情趣。

景名题刻是指书写某一特定景区或景点名称的题刻。武夷山明代摩崖石刻中,景名题刻共36方,约占总数的25%。相对而言,景名题刻显得简单,它们往往与地方文化传统和具体的地理特征相结合,如“寒岩”“涵翠岩”“幼溪津”“晚对峰”“更衣台”“印石”“镜台”“伏羲洞”“司马泉”“天游门”,等等。景名题刻同样也能反映出题刻者个人的审美境界和价值观念,如万历年间罢官归乡的兵部右侍郎陈省,曾隐居于武夷山天游峰下的云窝一代,他是迄今为止在武夷山留下刻石最多的个人题刻者,共有署名石刻33方,其中含有“云”的景名题刻达13方之多,如“云路”“云窝”“云桥”“白云深处”“楼云阁”“云石堂”,等等,不仅生动描述了云窝一带特殊的地理环境特征,也表明了陈省个人对来去自由、舒展自如的“云”的钟爱和情感寄托,反映了他对生命意义的理解。但也有擅自改变景名的行为,如明嘉靖年间,任巡按监察御史的赵孔昭来到武夷山,据他自己的纪游记载,泛舟九曲时,遥望八曲之右两山并峙,便询问舟人此峰之名,当得知“钟鼓峰”后,认为其形状不似“钟鼓”,遂改“钟鼓峰”为“并莲峰”,又改峰下“鼓子庵”为“莲子”,并亲书“并莲峰”名和纪实一篇,令人刻于峰下。由于这一改动有悖于武夷山地方文化传统,所以并未通行,而这一行为本身也表明了以官员身份游览地方胜境的特殊性。

纪游题刻是指记录游览过程的石刻。武夷山的明代纪游题刻共33方,其中包括一方长篇游记。此类题刻多采取“时间+同游者”的格式,如六曲溪南响声岩上一方题刻云:“嘉靖庚子八月三日,甘泉翁若水来访,门人节榷、周琦主之,秋官洗桂侍,乡进士谭潜,儒者黄云淡、谢显、王元德从。”简约记述了明代著名理学家湛若水带领门生、士人“来访”的情境。也有不少题刻记载当日情景以及携带酒具、茶具、笔墨等行为特征,或者记述奇遇、重游、相约游览等特殊情境。如八曲溪北水狮岩上一方纪游题刻云:“嘉靖壬寅秋九月二□□□不□□信南源叶祺柳、□三尚,同游武夷□□之九曲。是日,雨霁云开,天□□□□平石酌酒□杯,同綦□刻石记名□□。”题刻虽有残缺,但依稀可知当日雨过天晴、几位游者欢畅共饮的情境。一曲溪北岸边岩石题刻:“嘉靖七年十一月廿七日,福建按察副使、棠陵方高初入武夷,宜穷九曲,明年贺三月十三日入重游。”记录了方高两次来到武夷山游览的过程。四曲溪北题诗岩上也有嘉靖八年福建按察使郭持平的纪游和题诗石刻:“乙丑九月重游武夷,遇朱海阳同造九曲,暮归次韵……”这里记录了郭持平重游武夷山,且遇到好友朱海阳,可见当年武夷山的旅游已是一种常态了。六曲响声岩有两方纪游题刻引人注目,一方是嘉靖二十一年广东布政使陈暹和户部主事马森等人的纪游题刻“明嘉靖壬寅端午日,陈暹、马森、柯尚德来游,时李廷臣、蓝渫、范炫、黄源、蓝坊同集。”另一方马森之子马荧于隆庆四年的题刻:“隆庆庚午冬,余自京来,蓝君坊邀游九曲,步家君题处,廿有九年矣。”相同的空间、不同的时间在此交响,马荧看到其父马森于二十九年前的题刻,自然感慨万千,题刻留念,这不能不说是另一种形式的奇遇。

可见,无论是赞景题刻,还是景名或纪游题刻,它们都直接反映了题刻者的旅游行为特征,蕴含着丰富的旅游信息。

五、明代摩崖石刻所反映的旅游特征

纵观武夷山明代摩崖石刻,它们突出反映了以下几个方面的旅游特征。

(一)普遍的人本主义特征

如前所述,武夷山明代摩崖石刻的空间分布呈明显的差序状态,传统的道教活动中心——大王峰的地位和影响已经被以风光旖旎而闻名的天游峰所取代,天游峰成为武夷山三十六峰之首,这一变化表明明代人已渐渐脱去“仙游”的外衣,呈现更加注重旅游者自我的感受、以“游”的体验为中心的人本主义特征。正如前文所提到的,徐霞客也认为天游峰为武夷第一峰,理由是“其不临溪而能尽九溪之胜”,显然他是站在旅游者自我的视野、以“游”为标准来评价的。

从历史的角度考察,这种人本主义特征开始于南宋朱子首倡的《九曲棹歌》,其中就已经呈现淡化神仙、关注“游”的审美效果的倾向,如棹歌《一曲》和《四曲》中分别有云“虹桥一断无消息,万壑千岩锁翠烟。”“金鸡叫罢无人见,月满空山水满潭。”这里的“虹桥”是指武夷君与皇太姥、魏真人一起宴请乡民、人神相会的传说;“金鸡”指四曲“金鸡洞”而言,是大藏峰下有悬棺可见的岩洞,据说其中有仙人遗蜕。但在朱子看来,“虹桥”断了,“金鸡”不见了,见到的却是“万壑千岩”和“月满空山”的审美景观。明代官宦、文人继承了朱子所开创的人本主义传统,很多摩崖石刻反映了这一点。如万历年间,吴心学在隐屏峰北壁题诗云:“危峰遥望倚云霄,却笑仙人不可招。一野天风三万里,玉城送我任逍遥。”劳堪于四曲金鸡洞下题刻:“金鸡不可听,岁月几回徂。仙骨同凡骨,居然洞里枯。”它们不仅延续了朱子传统,似乎还有嘲笑仙人传说的味道。还有很多其他的石刻都体现出这一特征,一曲巨石上无名氏(名字已损)的题诗石刻则为这种趋势做了很好的注解:“当年鹤背控飞云,六六峰头铁笛闻。大地几更人世主,千岩犹属武夷君。仙迹逝矣争探胜,儒舍岿然孰入门?长啸一声溪谷震,棹歌九曲兴馀兮。”题刻者已敏锐地感觉到控鹤仙人、铁拐李、武夷君等“仙迹逝矣”,而显示出游人“争探胜”、儒者追寻朱子踪迹的时代特征。显然,明代文人对朱子所开创的人本主义旅游做出了回应和发展,正是这一转向和发展使武夷山成为著名的旅游目的地。同时,这也表明了明代人本主义旅游占据主导地位的时代特征。

(二)敬畏的态度

某种程度上讲,题刻行为本身就表明了题刻者对自己所面临的人文和自然景观的敬畏之情,从大量的赞景和纪游题刻中,更可以直接感受到当时旅游者的这种气氛。

众所周知,程朱理学是元、明、清三代备受推崇的官方哲学,而朱子又在武夷山琴书四十年,尤其在九曲溪之五曲的隐屏峰下创办“武夷精舍”,收徒讲学,自南宋末年开始,这里经过官方扩建改为官办“紫阳书院”。明代官宦、文人游武夷无不拜谒紫阳书院,很多题刻表达了他们对先贤圣哲的敬畏之情。如一曲水光岩上一方摩崖石刻,记载福建巡抚殷从俭于隆庆初年自福建赴任浙江的途中,“……来游武夷,朔流谒紫阳书院,爱其崖壑幽胜,不殊粤中,徘徊久之……”(殷从俭是桂林人,此处“粤中”指桂林),字里行间流露出对武夷圣哲先贤和自然山水的敬畏。劳堪在五曲更衣台下的五言诗题刻《五曲大隐屏峰有紫阳书院》有云:“紫阳台上月,炯炯照山灵。”赞颂朱子之学如明月高照。天游峰下、隐屏峰北麓有一方明代长篇游记《武夷山游记》,题刻者是万历后期时任福建佥事的熊明遇,他在游记的结尾特别写道:“谒紫阳书院,肃然有振衣千仞之威,神仙不得专美矣!”敬畏之情,溢于言表。即便是朱子留下题刻的地方,也备受敬仰。如六曲响声岩上就有朱子当年与门生故旧一同游览的—方纪游题刻和“逝者如斯”的赞景题刻,前文所提到的著名理学家湛若水于嘉靖年间在这里也留下纪游题刻,他使用“来访”一词,隐喻先哲尚在、晚辈造访之意,字里行间透露出敬畏之情。而万历年间陈省也在响声岩上题刻“景贤讲德,徘徊久之,不徒爱其书也”,并书“空谷回声”于此,且又在对面五曲溪边题刻“虚堂习听”,仿佛聆听远方传来朱子教诲之音,敬畏之心可见一斑。

明代摩崖石刻所反映出来的对自然山水的敬畏更是普遍的现象,如前文所提到的“碧水丹山”“名山大川”“高山仰止”“壁立万仞”“仰之弥高”“渐入佳境”“一尘不到处”“天上山”等赞景题刻,不仅表达题刻者置身于“名山大川”的一种自豪感,甚至流露出“此山只应天上有,人间能有几回览”的“天上山”的感叹。此外还有“景阳洞天”“赤霞洞天”等等不一而足,在此不再一一列举。这些石刻多反映出来的敬畏态度,也是一种境界,与今天所普遍存在的占有、消费、炫耀的态度相比,应该是完全不同的境界。

(三)多层次的审美体验

很多现代学者认为旅游的本质在于审美,如郁陇余认为旅游是一种广义的审美(人类求取与外部世界的和谐)形式[5],谢彦君认为“旅游在根本上是一种主要以获得心理快感为目的的审美过程和自娱过程”[6],曹诗图等也认为“旅游是人们以消遣、审美等精神愉悦为主要目的,到日常生活环境之外的地方旅行和逗留的各种身心体验,它是人们的一种短期异地休闲生活方式和跨文化交流活动”[7]。对审美的关注,应该接近于旅游的本质。然而,旅游活动必然属于异地空间的游览活动,旅游者由景生情,因情入境,而情之生又因人、因景而异,审美体验自然丰富多样。即便是同属于社会精英的官宦、文人阶层,从摩崖石刻的记载来看,这些明代旅游者的审美体验也呈现多样的层次。

第一,身体经验层面的直观体悟。如前文提到的“壁立万仞”“仰之弥高”“绝壁飞湍”“白云深处”等都表达了题刻者所体验到的直观感受,此类题刻还有很多,如嘉靖年间的福建按察使郭持平在四曲题诗云:“……邂逅都清兴,翩翩共胜游。……”万历年间罢官归田的马明衡于四曲大藏峰题刻“师山道人马明衡清乐于此”,天启年间著名“铁面御史”林汝翥在四曲溪北希真岩上题刻“百折矶头几濯足,千寻峰顶一啸歌”,这些题刻都记录作为旅游者的题刻人在旅游过程中的兴致和直观感受,而万历末年的福建巡抚赵参鲁于水光岩的“兴来独往”题刻,审美的感性特征十分明显,颇具后现代旅游的味道。

第二,外在景观与自我内在志向相契合,借景抒发自我追求和理想的体验。如一曲水光岩上理学家李材的题刻“修身为本”,表达了儒家“仁者乐山,智者乐水”的审美与修养共同依存的境界,而闽浙总兵戚继光的题刻:“大丈夫既南靖岛夷,便当北平胡虏,黄冠布袍,再期游此!”体现了抗倭名将的气概与远大志向。

第三,摆脱现实生活的烦恼,进入清静之境的闲适与自由境界。如前文提到劳堪所题“桃花浮水出,仿佛武陵源”,表现游者似乎找到了心中的世外桃源。此外还有很多与此相关的题刻,如“一尘不到处”“物外”“万虑消融”“洗心处”“醒心岩”等,这些题刻都表达了作者通过纯真自然的游览活动,除却心中私心杂念,获得摆脱日常生活舒服的自由心境。陈省的朋友王应钟在天游峰下伏虎岩上的题刻“君岸已登吾在筏,羡从峰顶看迷津”,也表明他本人对已经无官一身轻、摆脱尘事纷扰的陈省的羡慕,也从一个侧面反映了他追求自由境界的渴望。

第四,天上一游的体验。从明代摩崖石刻中,还有一种对“天”的向往的倾向。如前文提到的“天上山”“赤霞洞天”“景阳洞天”等题刻都是从“天”的视野来赞景的,并且用唐宋以来一直为道教所专有的“洞天”来称赞他们所认为的景观,这是在之前题刻所没有的现象,与明代武夷山游览的中心从大王峰转向天游峰的趋势是一致的。实际上,“天游峰”这个名称在宋代也仅见于诗人陈观的一首《天游峰》诗[8],而在宋代其他人的记载中,均使用“仙掌峰”或“晒布岩”,而明代人则摈弃这些神仙色彩浓厚的名称而普遍代之以“天游峰”。这表明在明人看来,“天”是存在的,而且是“可游”的,也就是说“天游”是可体验的。如天游峰胡麻涧有一方嘉靖年间署名周安的《登一览台》题刻诗,其中有云“登陟地居胜,凭云天可游”,另一方署名张祥的题刻诗:“六曲溪边维小舟,白云推我上天游。如何仙境无穷乐,不似人间有底愁。”天上一游就是对仙境的体验,游者也顿觉“仙凡混合”(胡麻涧题刻),自然其乐无穷。可见,明代文人一方面淡化传统的“神仙”之说,另一方面又渴望自我天上一游的“神仙”体验,这应该属于旅游者满足超越自我有限存在精神需要的审美层次[9]。

长期以来,由于受西方“tourism”概念体系的影响,学术界曾有一种观点认为“旅游”产生于近代托马斯·库克旅行社的创办,导致“旅游”与“旅游业”概念不分的认知后果,从单一经济学范畴认识旅游现象。时至今日,“旅游”已经成为吃、住、行、游、购、娱的代称,“旅游者”只不过是换了个地方的“消费者”,这种观念在学术界、产业界乃至整个社会早已深入人心。上述对武夷山明代摩崖石刻所反映的旅游现象的考察,表明武夷山已成为当时国内著名的旅游目的地,旅游现象已较为普遍和成熟,呈现注重旅游者自我感受、以“游”的体验为中心的人本主义特征,旅游者对人文和自然山水的敬畏态度十分突出,审美体验也呈现多层次的形态,尤其是对心灵层面、超越层面的关注,这也表明旅游功能的多样性和深刻性。这一层面的理解,对我们今天旅游开发与发展有很重要的反思意义,很多地方本来是“天上一游”的人间仙境,开发之后却变成了“地上一游”的地理景观,这不能不说是一种遗憾。

[1] 江舸.四川摩崖石刻演变及其现代旅游价值[J].兰台世界,2012(13):77-78.

[2] 朱乐朋,林静梅.桂林摩崖石刻与旅游[J].旅游论坛,2011(3):36-40.

[3] 武夷山地方志编委会.武夷山摩崖石刻[M].北京:北京大众文艺出版社,2007.

[4] 徐霞客.游武夷山日记[M]//景印文渊阁四库全书:第593本.上海:上海古籍出版社,1987:76.

[5] 郁龙余.中国旅游史[M].昆明:云南人民出版社,1992:序Ⅰ.

[6] 谢彦君.论旅游的本质与特征[J].旅游学刊,1998(4):41-44.

[7] 曹诗图,郑宇飞,黄蓉.旅游概念的哲学辨析[J].地理与地理信息科学,2006(4):71-74.

[8] 陈观.天游峰[M]//景印文渊阁四库全书:第1438本.上海:上海古籍出版社,1987:433.

[9] 王中华.哲学视野与旅游活动之本质[J].宁夏大学学报:人文社会科学版,2011,33(4):84-88.

ObservingTourismPhenomenonofMingDynastyandItsCharacteristicsfromWuyiMountainCliffInscriptions

HUANG Li-juan

(Tourism School, Wuyi University, Wuyishan 354300, China)

Cliff inscription is an important cultural phenomenon and resource in ancient China, and is also an important tourism culture phenomenon, which contains abundant tourism information that makes it an important empirical research material. Wuyi Mountain cliff inscriptions of Ming Dynasty shows that tourism had become a common phenomenon in that time, and tourism of that day is featured with humanism, the reverence of tourists to the tour object, diversity of aesthetic experience levels and so on. It has an introspective significance to the development of tourism of today.

Wuyi Mountain; cliff inscriptions; tourism; humanism

2014-08-09

黄丽娟(1977-),女,福建宁德人,武夷学院旅游学院讲师,硕士。

F590-0

A

1009-2463 (2014)06-0131-06