城乡一体化进程中新型农村社区建设问题的实证研究*

2014-08-17董玥玥

董玥玥

(郑州科技学院 工商管理学院,河南 郑州 450064)

城乡一体化进程中新型农村社区建设问题的实证研究*

董玥玥

(郑州科技学院 工商管理学院,河南 郑州 450064)

河南省在新型农村社区建设过程中发挥着重要的作用,对其新型农村社区建设问题进行研究是推进城乡一体化协调发展的需要。新型农村社区建设存在的问题主要有:推进速度过快,发展埋下隐患;社区农民主体缺位,满意度和参与度低;缺乏有效融资渠道,建设用地指标匮乏;基础设施建设滞后,公共服务水平落后。应关注社区持续发展,避免失衡秩序产生;保障农民合法权益,增强农民参与意识;建立良性融资渠道,破解土地制约瓶颈;健全社区配套设施,提升社区服务水平。

城乡一体化;新型农村社区;实证研究

一、引言

目前,我国城乡居民的生活水平得到大幅度提高,城乡关系也逐步得到改善,但是由于我国长期以来实行的二元经济体制的束缚,农民至今尚未能在收入、就业、住房、教育、卫生、社会保障、基本公共服务、人居环境、社会治安、安全生产及政治权益等方面得到与城市居民同等的待遇。为了促进城乡基本公共服务均等化,缩小城乡差别,调动广大农民生产和生活的积极性,国家高度重视新型农村社区的建设和发展。

近年来,国内不少学者对新型农村社区建设问题进行研究和分析,张颖举对H省的30个样本社区调查发现:在新型农村社区建设过程中,基层政府的债务风险加剧、农民的生存与发展受到影响。因此,应规范地方政府的行为;调整不切实际的新型农村社区;确立农民自愿、资金充裕和产业支撑等基本建设的前提;鼓励农地规模化流转,促进欠发达新型农村社区化试点与小城镇建设有效衔接[1]。王为民则认为三大主体角色政府、社区组织和社区居民的缺位、越位或角色冲突问题阻碍了新型农村社区建设,应构建科学合理和有效的动态运行机制[2]。崔红志和孙翠芬以河南省为例,指出了政府集体和农民之间的利益分配机制不健全、部分农民的生计压力增大和农业生产受到冲击等问题,并在上述分析的基础上提出了相关政策建议[3]。吴业苗则指出新型农村社区建设忽视了农民身份的变化,居民的社区适应处境出现诸多问题。因此,新型农村社区建设应保证农村社区居民享受到与城市社区居民等值的公共服务,逐步改善新型农村社区的适应处境,最终促进居民向市民转身[4]。乔成邦从政策执行的视角指出新型农村社区建设受到政策方案、执行机构、目标群体和政策环境四个方面因素的影响,应通过科学规划政策方案、提高基层人员的执行能力、保护农民利益和加强制度创新等路径,促进新型农村社区建设[5]。综合分析学者们的研究可以看出,他们分别从政府、社区、农民等方面指出了新型农村社区建设存在的问题,并给出了具体的建议,这些研究成果拓宽了笔者的视野和研究思路。

目前河南省的新型农村社区建设呈现集聚发展的态势,笔者对其开展了实地调研,在调研过程中发现荥阳市、中牟县、新密市和巩义市的新型农村社区建设模式具有示范意义,但同时也存在一些问题,因此重点对这些地区进行调查研究。调研以“户”为单位,每户选取一个人,不重复选取,采用问卷和深入访谈两种方式,共发放问卷2 000份(回收有效问卷1 947份),内容涉及公共服务、社会保障、农民意愿等,此次调研为后续的研究提供了重要的数据和实证支持。

二、新型农村社区建设的问题探析

(一)推进速度过快,发展埋下隐患

目前,以缓解建设用地瓶颈和改善农民生活条件为目的的新型农村社区建设已经成为当前发展的大趋势。但是其中的问题是:引导农民集中居住是现实需求,是一个即期要实现的目标;而基于非农化村庄自身的凋敝和衰落是一个非常缓慢的过程,欧美国家可能会经过上百年自然演变才能完成。由于我国长期以来形成的城乡二元结构,农民在收入水平、生活方式、文化风俗等方面与城镇居民存在很大差别,这实际上需要很长时间来实现城乡之间的融合。

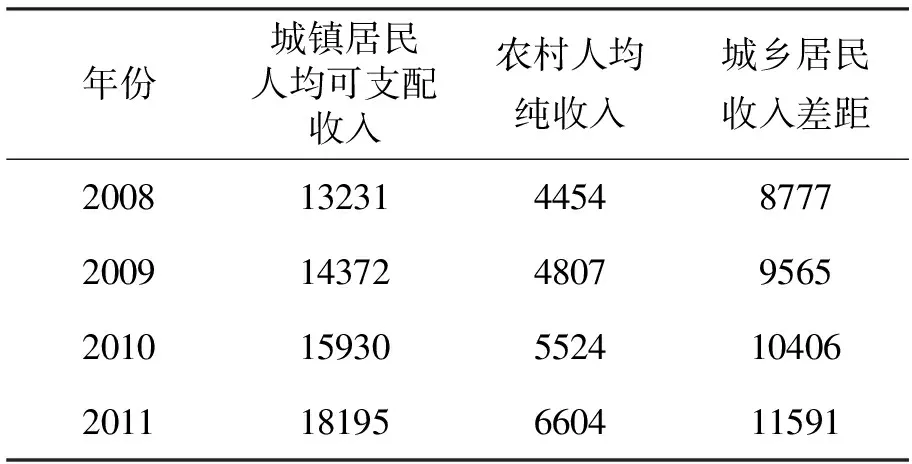

1.城乡居民收入差距不断扩大

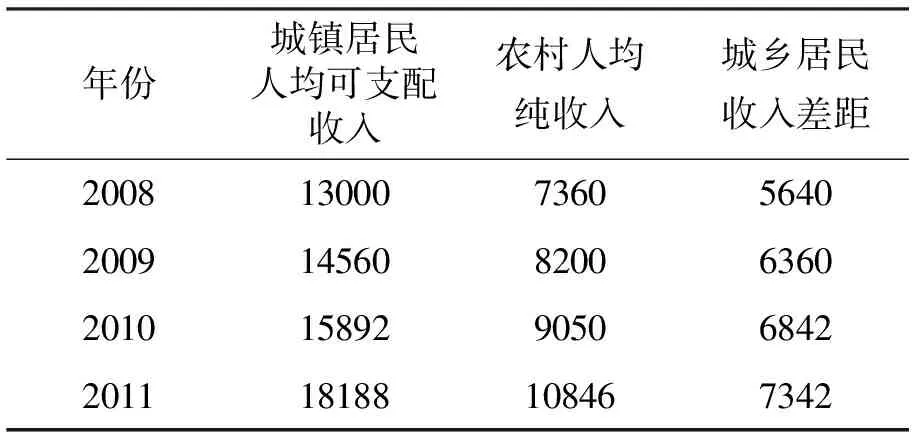

城乡在经济建设方面仍然缺乏有机融合,以城带乡缺乏有效的推进机制,城乡经济格局和城乡收入差距依然存在,而且在不断扩大(如表1)。同时,以荥阳市为例,截止目前,荥阳市用短短几年时间已经基本完成了37个新型农村社区的建设,此外,按照郑州市新市镇新型农村社区全域启动和新型农村社区启动数量不少于50%要求,又将计划启动新型农村社区建设项目35个,但与此相矛盾的却是城乡居民收入差距的不断扩大(如表2)。由此可见,虽然我省制定并实施了一系列推进新型农村社区建设、统筹城乡发展的政策,但至今城乡之间的制度壁垒依然存在,城乡之间的差距仍然在拉大。

表1 2008—2011年河南省城乡居民人均收入差距(单位:元)

表2 2008—2011年荥阳市城乡居民人均收入差距(单位:元)

2.生活方式的城市化进程缓慢

新型农村社区的建设并不仅是农民居住方式的改变,更加要关注农民生活方式和文化习俗的城市化。近年来随着交通条件的改变和互联网技术的发展,虽然传统农村社区封闭的方式有所改变,农民的血缘和地缘关系也逐步稀释,但是以宗族关系为基础的传统社会秩序仍然存在。调查数据显示:农民在回答“您闲暇时会选择的休闲活动有哪些”时,86.3 %的农民选择了看电视、听收音机、走亲串友这种传统的生活方式,仅有13.7 %的农民选择了上网、运动这种新的生活方式。由此可见,农民的生活方式仍然很单一,而且他们的交往局限在亲戚、邻里之间,新的社会关系并没有形成。因此,新型农村社区建设的任务特别繁重,不仅是产业结构、就业结构的改变,还要涉及到农民生活方式、思想观念的转变,这个过程必然伴随着矛盾和冲突,需要长时间化解。如果不顾农民生活方式的转变进度,只是一味强调新型农村社区的实体建设,这势必会造成农村社会的不稳定。在当今我国社会的现代化进程中,通过自上而下的行政命令把本来就矛盾丛生的转型过程挤压在一个很短的时间内按照事先设计的时间表完成,就会增加这一过程的社会风险[6]。目前,这种激进的变迁模式能够整合村庄,有效配置资源,但实际上很多问题并没有得到解决。也就是说,新型农村社区建设如果只是强调数量和速度等外在的发展,而忽视了内在的质量要求,很多问题不能同步得到解决,那么这些问题并不会自动消失,只会越积越深,为后续的发展和建设埋下隐患。

(二)社区农民主体缺位,满意度和参与度低

1.农民意愿一定程度受到忽视

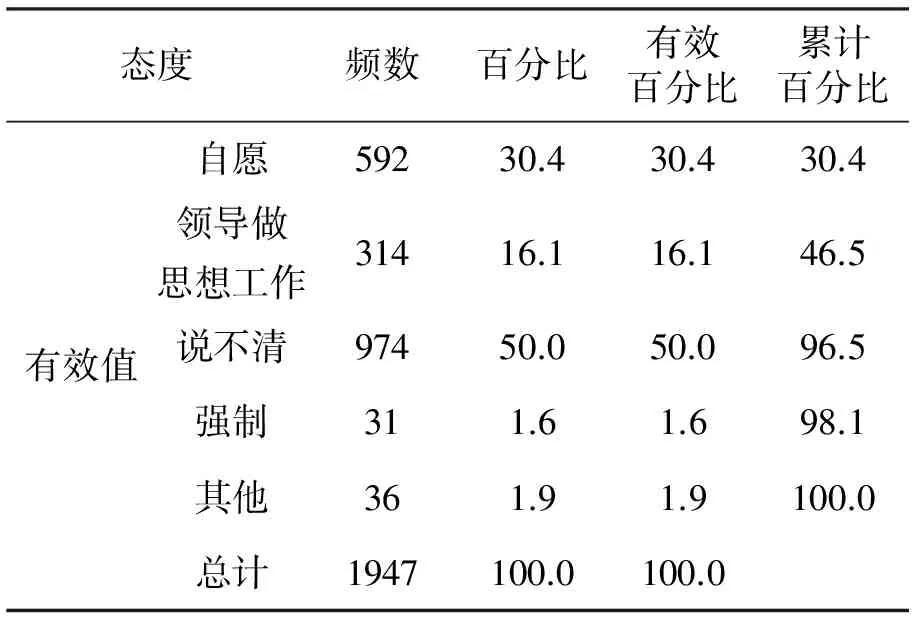

在新型农村社区建设的过程中,“尊重农民的意愿”是各项政策法规强调的重点,但在以政府为主导的新型农村社区建设的条件下,基层政府和农民的地位是不对等的,基层政府过于强大,而农民过于弱小,农民在表达自己的意愿时显得非常无力。当农民在回答“您搬迁到新型农村社区居住属于以下哪种情况” 时,仅30.4%的农民回答自愿,16.1%的农民表示领导做思想工作,50.0%的农民态度非常模糊,还有1.6%的农民认为是强制(如表3)。有一半的农民态度模糊不清反映出他们的谨慎小心心理,对于“领导做思想工作” “强制”这样的字眼选择回避。在调查访谈中,许多农民对这个问题都是一笑了之,但又非他们自愿,所以折中选择了“说不清”。1.6%的农民选择了“强制”,尽管数值不大,但仍然说明“被自愿”“被上楼”的存在。

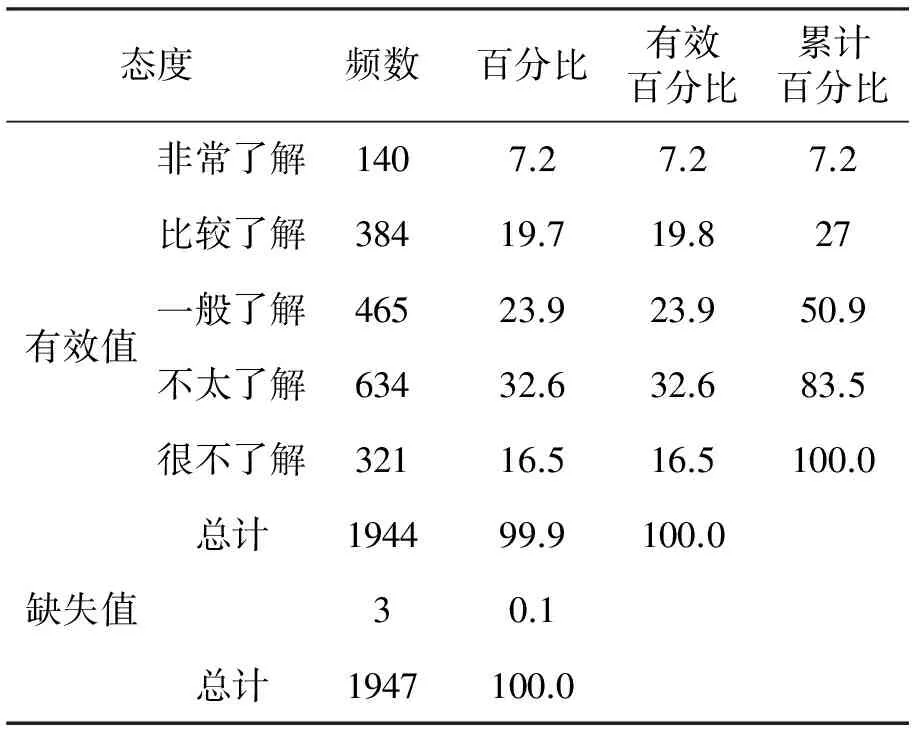

2.对自身所获利益满意度不高

新型农村社区建设促进农民集中居住,置换出大量土地,确保了耕地面积稳中有增、建设用地占补平衡。这一方面有利于盘活农村的土地资源,促进农业发展方式向现代化、规模化和集约化经营转变;另一方面满足了工业化、城镇化建设用地的要求。但现在的问题是:农民究竟能在新型农村社区建设的过程中获取多少利益?在土地不断增值的同时,农民的利益是否也在不断增值?

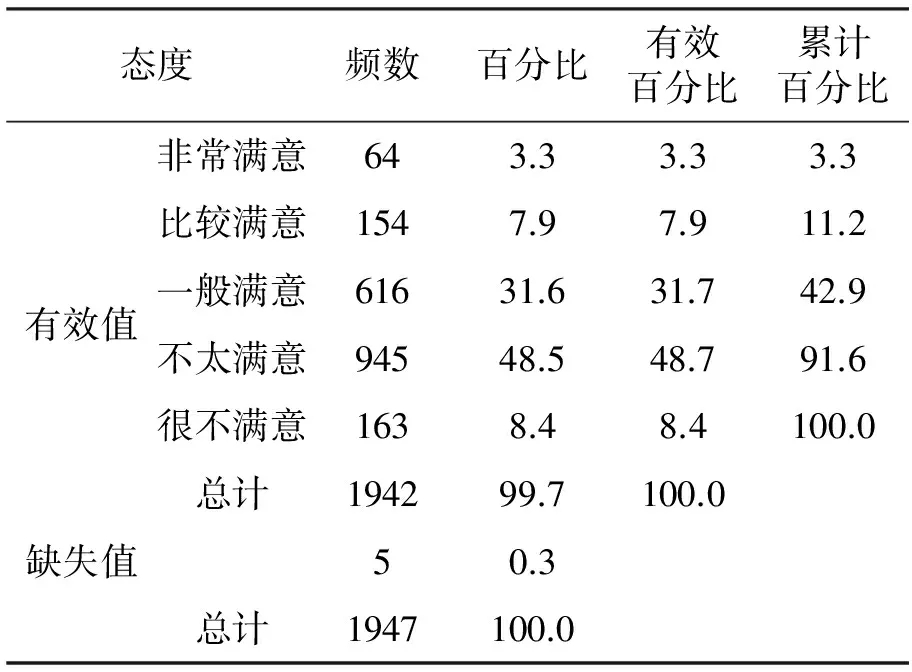

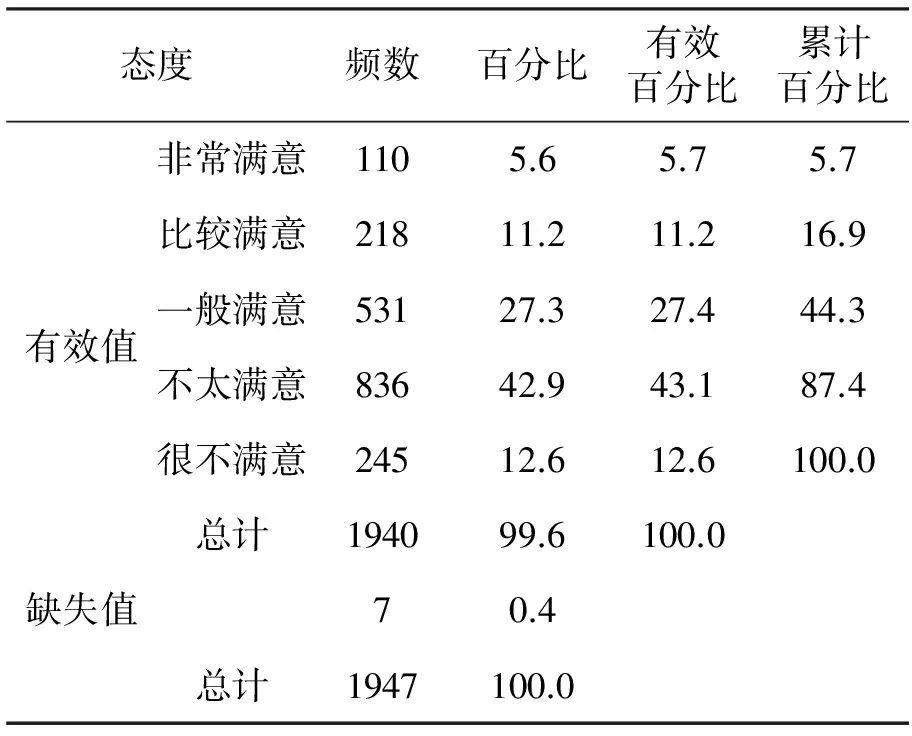

表3 被访者认为搬迁到新型农村社区居住所属情况

农民在新型农村社区建设过程中表现出来抵触情绪的一个重要原因是他们认为几乎分享不到农地转化为非农用地所产生的巨大利益。调研统计数据显示:农民对自己目前所获得利益的满意度仍然比较低,57.1%的农民表现出不满的心情(如表4),这一方面固然和他们自身的期望值有很大关系,但也不能忽视农民收入低,与城镇居民收入逐渐拉大这样一个事实。农民分享不到城镇化的好处,收入上不去,虽然这样降低了征迁安置的成本,但从长期来看制约了内需,对工业化和城市化的发展会产生更持久的约束,也违背了统筹城乡发展的初衷。此外,虽然国家的各项政策偏重保护农民的利益,但由于农民自身文化水平有限,对政府各项政策并不十分清楚,这也造成了他们实际并不能有效维护自己的权益。因此,即便基层政府在农村土地产权交易中存在不规范操作,即便农户没有获得政策规定中所应得的收益,他们对此也完全不知情。目前,农民收入很大一部分还依赖于农业和农村,但当农民的所有存量资源都变为流量资源,而他们又分享不到土地流转、土地增值所能带来的持久利益时,这必将为我国社会的稳定和发展埋下隐患。此外,在城乡一体化发展的进程中,由于城市化的速度不断加快,土地的“占多补少”“先占后补”的现象仍然存在,而且耕地空间分布趋于不平衡,导致耕地占补平衡不到位,侵害了农民的合法利益,影响到农民长期的生活、生存和发展问题。

表4 被访者认为获取的现有利益的情况

3.对信息的采集和处理能力低

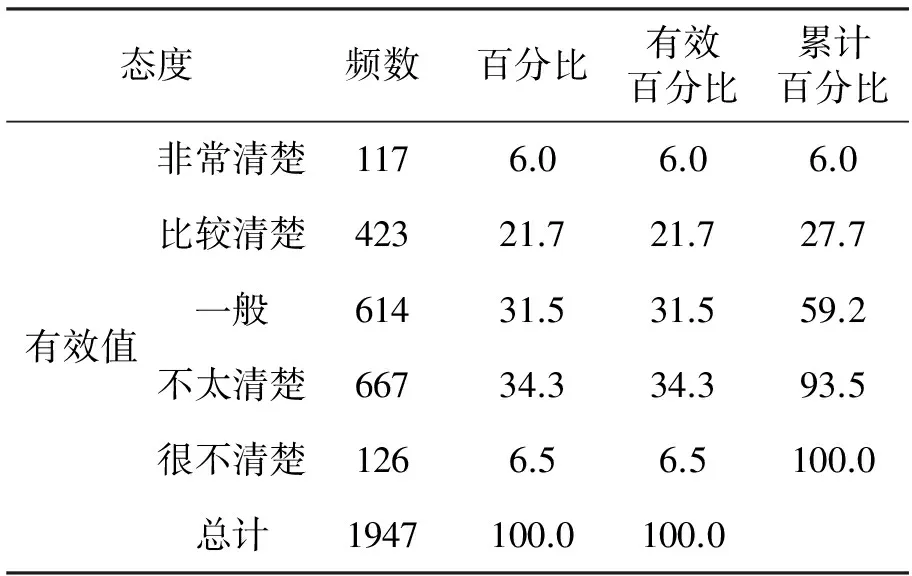

多数农民由于自身文化水平的局限,信息的采集能力和处理能力都十分低,对新型农村社区建设的政策、规划、具体做法并不知情。虽然国家政策明文规定:新型农村社区建设的过程中要充分发挥农民的主体地位,保障农民的知情权,但调研数据统计的结果证明,农民的主体地位并没有得到保障,农民对新型农村社区建设也是只知其事,不晓其实。在课题组选取的两个变量的回答中,当问起“您是否了解什么是新型农村社区建设”时,共 27.7%的农民表示非常了解和比较了解,31.5%的农民表示一般了解,34.3 %的农民表示不太了解,6.5%的农民表示很不了解(如表5)。虽然有540个农民非常清楚和比较清楚什么是新型农村社区建设,占有效样本的27.7%,但对这些农民进行深入访谈时发现,他们所理解的新型农村社区建设就是建房子、修路、通水、通电等,还有个别村民认为新型农村社区建设就是强拆房子、强征土地。可见,由于政策宣传不及时,还有相当比例的农民不知道什么是新型农村社区建设,即便清楚,了解的也只是新型农村社区建设的表面,看不清新型农村社区建设的实质,甚至还有村民对新型农村社区建设带有抵触心理。

而从另一个变量“您是否了解中央及地方制定的关于新型农村社区建设的各项政策” 时,有49.1 %的农民表示很不了解,所占的比例近五成(如表6)。虽然有27%的农民表示自己比较了解中央及地方推出的各项政策,但当向他们具体询问有关政策时发现他们只是一知半解。由此可见,农民对国家制定的关于新型农村社区建设的政策知晓度和熟悉度可能还要低于27%,这也可能造成农民的合法权益难以从根本上得到保障。

新型农村社区建设强调要发挥政府的主导作用和农民的主体作用,两者同等重要,缺失政府的主导,新型农村社区建设就缺乏秩序和制度;缺失农民的主体地位,新型农村社区建设的效果就会大打折扣。而从目前的实际情况看:政府作为政策的制定方和交易一方,其主导作用凸显出来;但农民作为交易的另一方,处于明显的弱势地位,对新型农村社区建设的政策并不知情甚至毫不知情。究其原因,一是政府信息宣传不到位,忽视了农民的知情权;二是农民自身文化水平低,获取信息的渠道十分有限;三是农民缺乏主动性和积极性,他们觉得自身的力量非常弱小,无法形成一个有效的组织,在面对政府、开发商这些强大的组织时,即使反对也无济于事,有时还会给自己惹来麻烦。

表5 被访者是否了解什么是新型农村社区建设的情况

表6 被访者是否了解中央及地方制定的各项政策的情况

4.缺乏政治参与的主动和热情

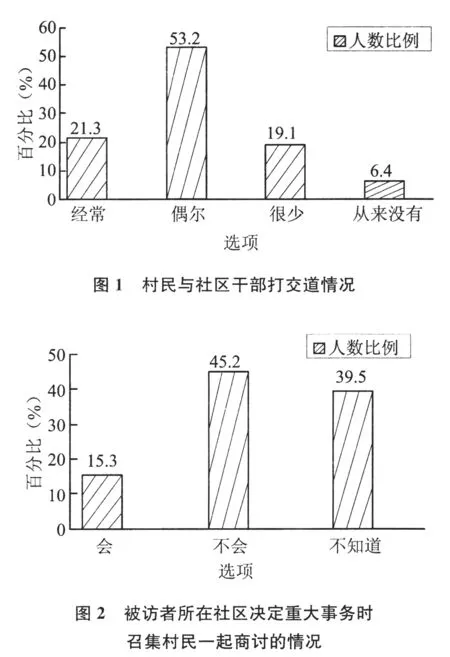

农民在新型农村社区建设过程中主体地位的缺失,也直接影响到其政治参与的积极性。这里的政治参与是指村民以各种直接或间接的方式对其利益相关的政治活动施加影响,从而使自身的利益在公共政策中得到最大的满足。政治参与是公民社会的一个重要特征,是农民利益诉求的重要渠道,对推进新型农村社区建设具有重要的意义。当农民在回答“您是否愿意参与社区/居委会选举”时,有23.4%的农民表示“不愿意”,还有34.6%的农民表示无所谓的态度(如图1)。可见,在所调查的对象中,有超过一半的农民对新型农村社区建设缺乏政治参与的主动和热情,对基层政府缺乏信任感,不利于新型农村社区的建设和发展。在问到农民“您所在社区决定重大事务时会召集村民一起商讨吗”,选择“不会”和“不知道”的人数比例高达84.7 %(见图2),这可能与社区基础组织宣传不到位或确实没有召集有关。

(三)缺乏有效融资渠道,建设用地指标匮乏

1.社区建设所需资金十分不足

新型农村社区的基础设施和公共服务设施建设需要巨大的资金投入,根据郑州新型农村社区建设的情况,建设一个容纳5 000人的农村社区,包括水电路和村办公室、幼儿园、卫生室、超市、养老院等在内的基础设施和公共服务设施需要投入1 700万~2 000万元。目前,河南省平均每个县约有439个行政村,每个行政村的平均人口规模约为1 400人,如果按照5 000人的规模建设新型农村社区,每个县至少需要建设100个新社区,这需要有充足的资金做后盾。荥阳市在市财政并不宽裕的情况下,通过财政投入的方式给予了新型农村社区建设大量的资金支持,但相对于庞大的工程量,政府的资金投入仅是杯水车薪。目前,荥阳市在引进社会资金方面出台了一系列优惠政策,也取得了一定的成效,但从目前社会资本的实际投入来看,区位优势明显、特色经济突出的区域是企业的重点投资对象,而那些底子薄弱、没有特色的区域则缺乏充足的资金来源,只有依靠政府投资以及当地农民自筹,这无疑延缓了新型农村社区建设的进程。此外,随着城市化进程的不断加快,城市土地短缺,土地加快升值,导致一些被征迁村民的期望值不断提高,拆迁成本逐渐增加,增加了对资金的需求。

2.社区建设用地指标严重短缺

开展新型农村社区建设,无论是在原地拆迁改造模式还是新村建社模式,都需要占用土地,特别是对新建的社区,需要占用的土地数量较大。当前有关土地管理工作的政策规定:要按照先建后拆、先安置后开发的原则。但在土地资源的利用过程中仍然存在下列问题:一是存在土地资源浪费现象。据有关数据统计,郑州市未利用土地占土地总面积的16.95%,其中可开发为耕地的为8 528.61公顷,占未利用土地的6.67%,导致土地资源浪费。二是建设用地指标严重短缺,导致村民安置房无法先期开工建设。三是建设用地指标审批周期过长,导致项目推进放缓,使村民搬迁新型社区的规划建设进度受到一定程度的制约,同时影响到土地的高效实用。在国家严格的土地政策面前,土地成为新型农村社区建设中的最大制约瓶颈。

(四)基础设施建设滞后,公共服务水平落后

1.基础设施的建设还很不完善

基础设施的建设和发展对于提升社区功能、加快人口聚集具有重要的意义。但是由于我国经济发展水平不高、财政资金投入趋向城市、农村社区基础设施建设资金投入不足等原因,城市基础设施建设发展越来越快,而新型农村社区的水利设施、电力设施、道路、交通、通信等建设相对落后,尤其是排污、集中供水、垃圾集中处理等配套设施建设问题突出,城乡在基础设施二元现象越趋明显。调查数据显示:村民对所在社区的基础设施建设做整体评价时,27.4 %农民选择了一般满意,55.7%的农民选择了不太满意和很不满意,只有16.9%的农民表示了比较满意和非常满意(如表7)。目前,农村的水、电、路、气等基础设施建设欠账较多,落后状况亟待改善。

表7 被访者认为新型农村社区的基础设施建设情况

2.公共服务的水平还比较落后

公共服务包括教育、医疗卫生、社区文化等各方面,由于资源配置的匮乏,城乡公共服务的差距仍然存在。在基础教育领域,城乡教育有失公正。虽然我国目前已经全面实现了义务教育,教育办学的硬件也取得明显成效,但目前优质教育资源向城市聚集,新型农村社区的教育设施和教育资源仍然弥补不了农村教育的巨大欠账,具体表现在农村学校教师的收入不高、师资力量缺乏、基础教育落后、教育投入不足、教育资源配置不合理、教育发展滞后等各方面,制约了城乡教育的公平发展。

在医疗卫生领域,优质的卫生资源仍然集中在城市,卫生室以及乡镇卫生院的医疗条件不高,农村执业医生相对较少,医疗设施简陋,社区农民在看病时仍然需要选择到县、市的医院就诊,这就增加了农民的就医成本,无法切实享受到医疗的实惠。在社区文化建设领域,新型农村社区的文化娱乐设施简陋,社区对各种文化活动的举办并不重视,农民的精神文化生活单一。在社会保障领域,城乡社会保障的发展仍不均衡。社会保障是农村社区居民的一项基本保障,但由于城乡收入差距显著,农村社区居民一般很难担负社会保险的保费支出,因此无法达到城镇居民的社会保障水平。此外,由于政府对城市居民的社会保障补贴是高于农村社区居民的,这也加大了城乡社会保障水平的实际差距。

因此,在农民对社区公共服务的整体评价中,有48.5%的农村居民对社区公共服务的总体状况满意,但仍有超过五成的农民表达了不太满意和很不满意的态度(如表8),这表明城乡在公共服务方面的差距仍然存在。公共财政投入的不足、现行的管理体制以及资源配置的低效率都影响了农民的满意度,下一步要不断提高投入水平,扫除制度的障碍,推动公共服务供给主体的多元化和供给方式的多样化。

表8 被访者认为新型农村社区的公共服务的总体状况

三、加快推进新型农村社区发展的对策建议

当前我国已进入加强新型农村社区建设、形成城乡经济社会发展一体化格局的重要时期。加强新型农村社区建设,应结合我省的实际情况,关注社区持续发展,避免失衡秩序产生;确保农民主体地位,增强农民参与意识;建立良性融资渠道,破解土地制约瓶颈;健全社区配套设施,提升社区服务水平,从而不断开创城乡一体化发展的新局面。

(一)关注社区持续发展,避免失衡秩序产生

在城镇化进程的推动中,截至2011年底,中国城镇人口占总人口比重已经达到51.27%,比上年末提高1.32个百分点,中国历史上第一次城市人口超过乡村人口,城市化水平超过50%。但新型农村社区的居民大多处于“半城市化”状态,虽然成为非农就业人口,但难以像本地的非农户口居民那样分享同等的社会待遇,而且农村人口和城市居民的收入水平也在不断拉大。当今,以新型农村社区建设作为统筹城乡发展的切入点已经成为各级政府的共识,但是新型农村社区建设的速度并不是越快越好,其要和当今农村社会的生态资源、经济发展、收入水平、思想观念、生活方式、产业结构、就业结构、居住方式、基础设施建设等相适应,实现可持续性发展。

第一,提高农民的实际收入水平,逐渐缩小城乡居民收入间的差距。新型农村社区建设并不只是表面的硬件设施改善,还包括农民实际收入水平的提高。因此,新型农村社区建设在一味强调速度的同时也应考虑是否能给农民提供充足的就业岗位,农民的经济收入是否也能均衡地得到提高。这就需要做好农民的就业保障工作,提供免费的就业信息、就业培训以及就业岗位,形成完善的教育培育体制机制。此外,要充分利用新型农村社区建设的契机引导农业产业转型,鼓励农民从事现代产业发展,让全体农民都能真正享受到新型农村社区建设的实惠。

第二,关注乡村文明,实现现代城市文明与乡村文化的融合。新型农村社区建设并不是盲目地崇拜城市文明,否定乡村文明,而是将现代城市文明与乡村文化融合为一体。要充分尊重民意、民风和民俗,注重保护历史文化名村,对一些具有历史人文资源的特色村进行整治和保护,而不是简单推倒重建,要为乡村文明的存续和发展留下空间,让村民在享受现代化便利的同时还享受着田园风光,实现城乡文明的互相融合。

第三,树立新型的城乡一体化发展理念,转变传统的“二元”思维模式。把农村与城市的规划、建设和管理有机统一在一起,构建系统性与整体性相结合的新型农村社区建设新模式,实现社会资源的合理流动与配置,建立以生产资源为基础、人力资源为核心、信息资源为关键的三位一体的城乡资源流动机制,实现新型农村社区的可持续发展。

总之,新型农村社区建设并不仅仅是农村人口的聚集,也并非简单的数量增加及规模的扩大,还涉及到农民生产、生活方式的转变,农业经济社会结构的改变以及农村人居环境、社会组织、管理方式的变化。在引导农民集中居住以及村庄整合的过程中,要在政府引导下尊重农民的意愿,使各种矛盾问题有充分的时间和空间予以缓解,避免失衡秩序的产生。

(二)保障农民合法权益,增强农民参与意识

基层政府是新型农村社区建设的推动者和引导者,要明确角色定位,不可以越权越位、强制拆迁,确实保障农民的合法权益。首先,要完善农民权益保护问责制和目标考核制,纳入任职考核体系,确保农民的利益不受侵犯。这是因为农民是新型农村社区建设的主体,在是否愿意置换土地、搬迁到新型农村社区的问题上应充分尊重农民的意愿,切不可利用行政手段强制执行。其次,要建立健全占补平衡的土地管理制度,进一步细化土地的征收政策和征收程序,并实现补充土地由注重数量向注重质量转变,调整占补平衡的实现途径,保障农民的合法权益。再次,为了保证新型农村社区建设的顺利实施,政府要根据各地实际情况制定合理的、弹性的补贴标准,不仅要对农户的人口数量和房屋面积等方面进行科学评估,还要充分考虑农民的意愿,引导农户选择合适的房间户型和补贴方式,保证农户的补贴金额发放到位,考虑失地农民的生活和就业。只有让农民切实体会到新型农村社区建设所带来的实际效益,才能调动农民积极参与的热情。最后,在新型农村社区建设的过程中,由于政府既是政策的制定方,又是交易方,所以有必要引入市场机制,使交易更加公开透明,避免农民的利益受到侵占,而通过市场进行交易的前提就是为农地确权。当农民有了土地的使用权证,就拥有了主动权,也有利于农民在权益受到侵害时有效地为自己维权。虽然我国农村土地的所有权归集体所有,使用权、经营权和承包权归农民自己所有,这已经是我国农村生活的基本事实,但至今并未有完整的、明确的法律表达。因此,为农地确权就是在界定农村土地集体所有权的同时,明确界定农村山林、耕地、建设用地以及宅基地的使用权或经营权,农民住宅的所有权,为农民分别发放土地集体所有权证、林地承包经营证、农地承包经营证、宅基地使用权证以及房产所有权证,从法律的层面上维护农民的权益。

调查数据显示,农民政治参与度低的主要原因是他们的政策知晓度低,都是被动地接受政策。因此,中央以及各级政府要在电视、报纸、网络等媒体宣传新型农村社区建设,并向农民报道新型农村社区建设的成功试点,让农民真正了解新型农村社区建设的内涵、相关政策及意义,引导他们转变思想意识,提高认识,激发他们的积极性与创造性。鉴于农民获取信息的渠道和能力有限,基层干部应积极主动地挨家挨户宣传,并可利用宣传车的形式巡回宣传,以农民容易理解的本土化宣传方式向农民解读政策,形成良好的氛围。只有农民了解了新型农村社区建设的内涵,理解了新型农村社区建设的相关政策,才能维护其基本利益,积极主动地投身到新型农村社区建设工作中。在新型农村社区建设的具体过程中,要重视农民的主体作用,充分听取农民的意见,保障他们的知情权、表达权、决策权、参与权和监督权等各项权利,坚持社区自治的核心,让农民群众独立自主地处理各项事务,提高他们的政治参与意识。

(三)建立良性融资渠道,破解土地制约瓶颈

通过组建融资平台、引进社会资金等多种渠道,缓解资金难题。一是促进经济的发展,通过增加财政收入从而增强政府的资金投入能力,安排一定的财政资金或专项资金支持新型农村社区建设,督促金融机构加大对新型农村社区建设的信贷支持,解决好农民就业创业资金不足的问题;二是积极拓宽筹资渠道,以多种措施鼓励个人、企业以资金、技术、设备、信息等方式参与新型农村社区的建设; 三是研究和完善新型农村社区建设的相关政策,进一步整合各类资金,在财政、审计等有关部门的监督下,按照建设项目总体规划、集中投放和综合使用的原则,避免重复投资建设,提高资金利用效率,确保资金及时、透明地使用。

在统筹城乡土地资源融合中,保护农民土地所有权的合法权益、节约集约土地资源是新型农村社区建设顺利推进的关键。一是高度重视建设用地问题,建立健全合理开发和集约用地的制度,严格用地指标管理,完善城乡一体化条件下的土地政策,对农村利用不充分的建设用地进行综合整治,用制度安排推进土地资源的合理开发,提高土地利用率;二是要加大对项目土地利用方式的指导和服务,为争取上级土地指标配备做好各项准备工作;三是国家以及省政府可在新型农村社区建设的示范区予以用地规模和用地指标政策上的倾斜,保证村民的安置房能够先期开工建设。

(四)健全社区配套设施,提升社区服务水平

加强新型农村社区的基础设施建设,逐步形成基础设施完善、功能齐全、发展协调的建设体系,全面建设水、电、路、气、通讯等各项基础设施,加大对养老、医疗、教育、商业、警务等公共服务设施支持力度,建设农村社区服务中心,提升社区的服务功能,对村庄布局和环境卫生进行综合整治,优化人居环境,改变农村整体面貌,推进公共服务全面覆盖。一是强化政府的责任,以建立政府对基础设施和公共服务最终责任机制为重点,明确各级政府的法定责任,设立专门机构承担城乡基本公共服务均等化的规划、组织、实施和协调的职能,从而提高政府的管理和运作能力;建立中央财政承担法定公共服务支出、地方财政承担选择性公共服务支出的责任导向机制,提升城乡基本公共服务均等化的建设水平。二是加大教育投入力度,支持依据新型农村社区规划布局调整的中小学、幼儿园建设,实现学校与新型农村社区同步规划、同步建设和同步交付使用,并制定优惠政策鼓励优秀的人才资源向农村合理的流动。三是完善公共卫生服务体系,科学布局卫生机构,优化配置卫生资源,加大卫生事业经费投入力度,加快农村卫生建设步伐。四是完善公共文化服务,在农村社区开办文化活动场所,实现公共文化设施免费开放。五是完善社会保障体系,实现农村居民社会养老保险制度全覆盖,逐步提高新型农村合作医疗保障水平,在工伤、劳动就业、生育保险等方面应享受同城镇居民同等的待遇。六是建立社会参与的基本公共服务体系,放宽准入限制,部分领域可以通过承包、代建等方式,实行政府埋单、社会运行营利的基本公共服务建设模式,最大限度地降低政府的成本。同时,可利用参股、控股、特许经营权等方式鼓励社会资金参与项目建设,弥补财政投资能力的不足。

[1] 张颖举.新型农村社区建设试点的调查报告[J].经济纵横,2014(1):55-59.

[2] 王为民.新型农村社区建设的主体角色定位及对策研究[J].河南师范大学学报:哲学社会科学版,2014(4):72-74.

[3] 崔红志、孙翠芬.新型农村社区建设:方式、效果、问题及政策调整——以河南省为例[J].农村经济,2014(3):9-13.

[4] 吴业苗.农民转身:新型农村社区的适应处境与公共服务建设[J].浙江社会科学,2013(1):98-107,158-159.

[5] 乔成邦.新型农村社区建设:制约因素与路径选择——基于政策执行的视角[J].农村经济,2013(4):51-54.

[6] 刘云.关于新型农村社区建设若干问题的思考[M]∥林宪斋,王建国.河南城市发展报告[C].北京:社会科学文献出版社,2012:198.

TheProblemsofNewRuralCommunityConstructionintheProcessofUrban-RuralIntegration

DONG Yue-yue

(School of Business Administration, Zhengzhou College of Science and Technology, Zhengzhou 450064, China)

Henan Province plays an important role in the process of new rural community construction. A research on the construction is necessary to the coordinated development of urban-rural integration. There are some existing problems as follows: high-speed development has caused some potential problems; the degree of the community farmer’s satisfaction and engagement is not very high; the financing channels and construction land are inadequate; the infrastructure construction and the public service are rather delayed. To solve these problems, we should pay attention to the sustainable development of new rural community and avoid imbalances; the farmer’s legitimate interests should be protected and their awareness of participation should be raised; healthy financing channels should be constructed and the land restriction should be broken; and the supporting facilities and the public service should be improved.

urban-rural integration; new rural community; empirical study

2014-06-13

河南省政府决策研究招标课题(2012B146:《城乡一体化进程中新型农村社区发展模式研究》);郑州市社会科学调研课题(2012-041 :《新型农村社区建设问题研究——以荥阳市为例》)

董玥玥(1983-),女,河南信阳人,郑州科技学院工商管理学院讲师。

C954

A

1009-2463 (2014)06-0001-08