皖江城市带与长三角联动发展的现实基础和路径选择*

2014-08-17孙翠平张国友

孙翠平,张国友,2

(1. 铜陵学院 工商管理学院,安徽 铜陵 244000;2. 西安交通大学 管理学院,陕西 西安 710000)

皖江城市带与长三角联动发展的现实基础和路径选择*

孙翠平1,张国友1,2

(1. 铜陵学院 工商管理学院,安徽 铜陵 244000;2. 西安交通大学 管理学院,陕西 西安 710000)

利用空间引力模型计算皖江城市带各城市和长三角代表城市间的经济联系度,从静态和动态两个角度对两地区的经济联系度进行分析。结果表明从静态来看皖江城市带各城市和长三角均有较强的经济联系,但是各城市和长三角的经济联系度存在较大差距,这除了和各地区的发展基础有关外,还和各地区在联动发展中的战略选择有关。从动态来看,两地区间的经济联系度动态变化,表明皖江城市带各城市能够根据外在环境的变化而调整联动发展战略。为了提升两地区联动发展的效果,应从联动机制、市场、政府、企业等多个层面提出措施。

皖江城市带;长三角;区域联动发展;现实基础;路径选择

皖江城市带位于长江下游,是安徽最重要、最有活力的经济带,包括合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、池州、巢湖、滁州、宣城九市,以及六安市的金安区和舒城县,共59个县(市、区)。这里需要说明的是虽然原巢湖市部分辖区已分属于芜湖、合肥和马鞍山,只有原居巢区作为新设的县级巢湖市的行政区域,但是不会影响皖江城市带涵盖的范围,因此仍沿用原来的说法,只不过在实证研究时,由于2011年以后《安徽统计年鉴》中关于各市的数据已没有巢湖市的,因此只研究了其余的八市。皖江城市带除与长三角地区有紧密的地缘关系之外,还有着最为密切的经济关系,是长三角地区重要的消费市场和初级生产要素的供给者,同时由于优越的区位优势也成为长三角地区投资的最佳选择之一。

区域联动是以地理上紧邻、彼此关联的区域为基础,以市场为导向、政府为推动,以产业结构调整为重点,以体制机制协调为保障,通过对接基础设施,加强市场要素、信息的交流力度,合理优化资源配置,最终实现区域间协调发展,一体运作,高效有序的交互系统、整合过程和发展模式。

皖江城市带和长三角的区域联动发展符合我国区域经济由非均衡发展向协调发展的战略性要求,是“多赢”的战略性举措,有利于继续保持“长三角”经济增长极的辐射与带动功能,也有助于发挥皖江城市带的后发优势,从全局来看更有利于发挥安徽承东启西、连接南北、促进区域经济协调发展的作用。

一、皖江城市带和长三角区域联动发展的理论支撑

通过联动发展实现两地区资源优化配置和协调发展的程度,依赖于两地区的资源禀赋的差异、经济发展所处阶段的不同和产业结构的差异等因素,这些可以从下述三大理论得到佐证。

要素禀赋论认为不同地区分工合作的根本原因是各区域的资源禀赋不同,并且区域间要素差异性越大区域联动就越密切,这是因为区域间的生产要素富足程度不同表明生产要素具有不同的比较优势,进而形成不同的产品优势和产业优势。皖江城市带在原材料、劳动力、能源等初级生产要素上相对丰富,长三角地区在资本、技术等高级生产要素方面相对丰富。通过区域联动发展,可以在更大范围内考虑生产要素的配置比率,从而实现两地产业规模的有效扩张。

弗农的产品生命周期理论认为,新产品从进入市场到被市场淘汰会经历产品创新期、产品成熟期和产品标准化阶段等一个完整的生命周期。在技术创新阶段,企业集中在技术力量和协作条件优越的大中城市,因为大中城市有创新研究所必需的资金和智力。产品成熟期,生产技术趋向标准化,企业向低梯度地区蔓延的“扩散效应”逐步凸现出来。产品标准化阶段,技术达到高度标准化,企业由技术密集型生产向劳动密集型生产转变,因此该阶段劳动力要素具有优势的地区就具有比较优势。皖江城市带和长三角地区存在“梯度差”,处于经济发展的不同梯度,符合区域间产业梯度转移的规律。

相互依赖理论认为两个地区的经济活动对彼此的影响程度体现为相互依赖。皖江城市带和长三角地区的产业结构存在差异,在产业链中所处的位置也不同,这加重了两地区的相互依赖的程度。“产业差”体现在皖江城市带以劳动密集型和资源型产业为主,长三角地区以资本密集型和技术密集型产业为主。产业链位置不同体现在皖江城市带的企业大多处于上游链环和附加值比较低的环节,多为原材料和初级产品的供应地,同时承担着长三角地区产品消费市场的角色;长三角地区企业由于掌握着核心技术和关键生产要素,多处于产业链的下游链环和附加值比较高的环节,比如技术研发和营销环节大多布局在该地区。现在的竞争是产业链上的竞争,要获得竞争优势必须整合产业链上的各个环节的优势,协同发展,从而推动皖江城市带和长三角地区的联动发展[1]。

二、皖江城市带和长三角区域联动发展的现实基础

两地区联动发展的现实状况可以由两地区的经济联系程度表示。著名地理学家塔费早就研究发现经济联系的强度和两地的人口乘积成正比,和两地的距离平方成反比,在考虑到区域间的经济联系还和经济规模息息相关,因此本文引入空间引力模型公式来计算两地区的经济联系的程度,公式如下:

其中Lij表示两地区的经济联系程度,Pi,Pj和Gi,Gj分别代表城市i,j的人口数量和经济规模总量(用国内生产总值表示),Dij为城市i,j的直接公路里程。

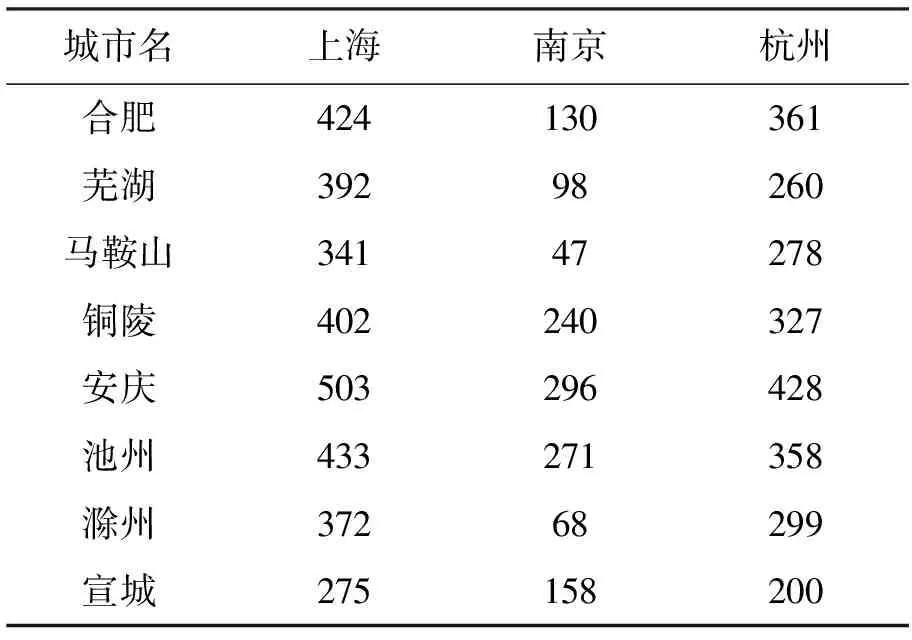

表1 皖江城市带各城市和长三角代表城市间的公路里程 (单位:公里)

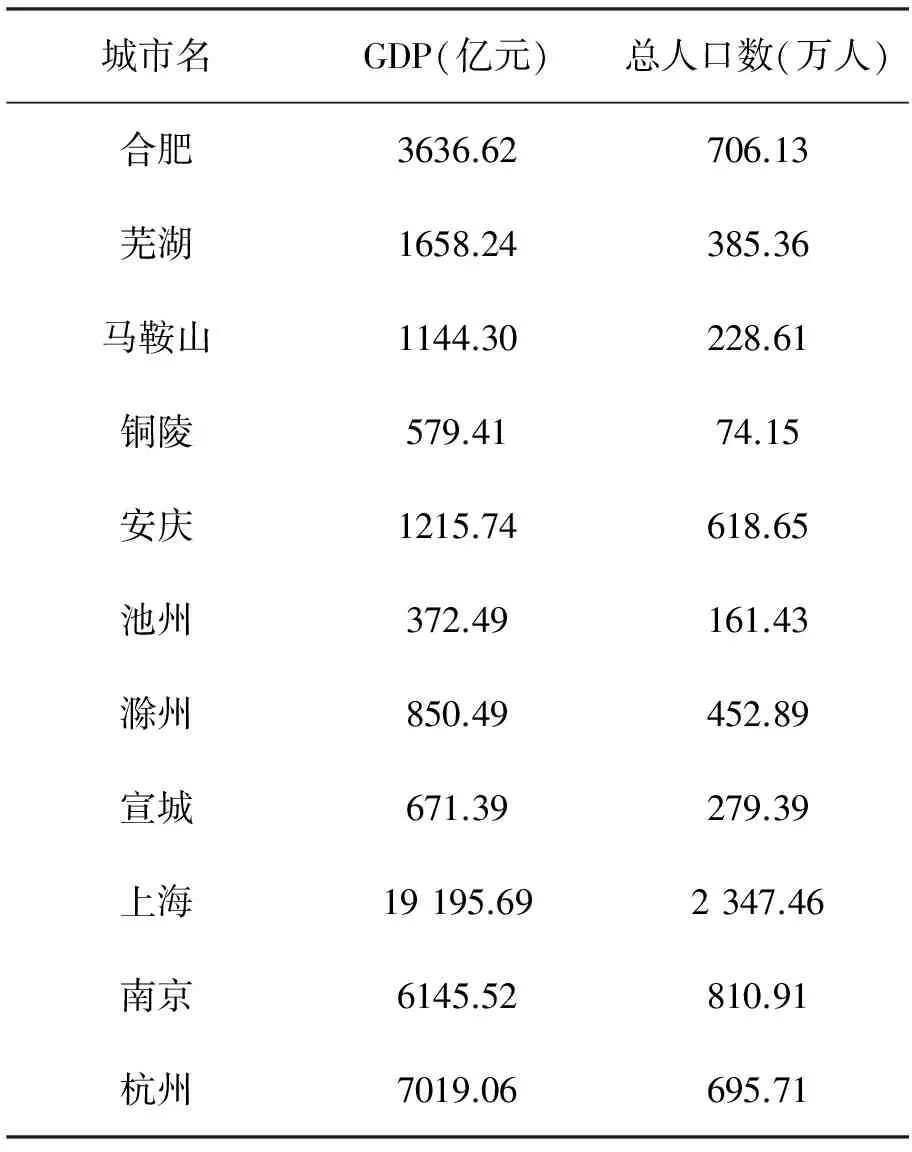

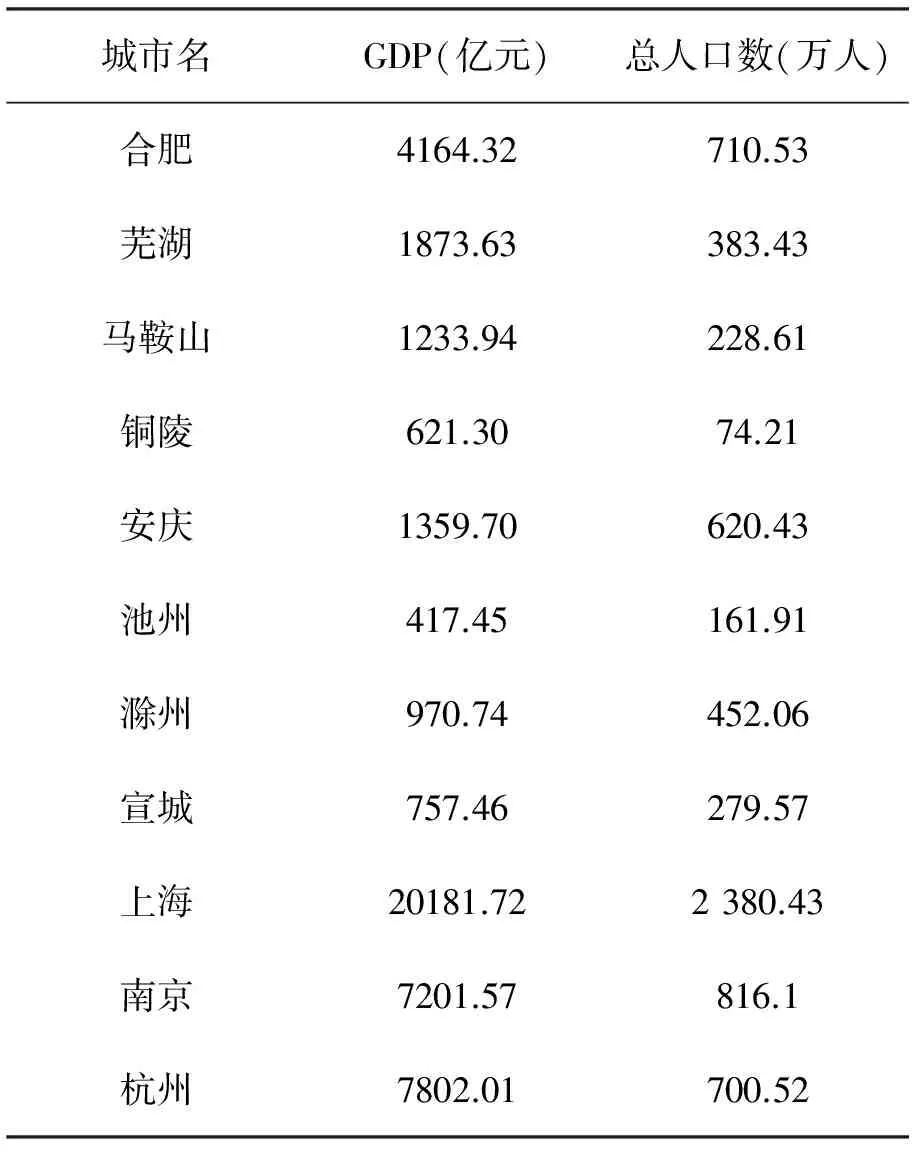

表2 2011年皖江城市带各城市和长三角代表城市的GDP和总人口数

表3 2012年皖江城市带各城市和长三角代表城市的GDP和总人口数

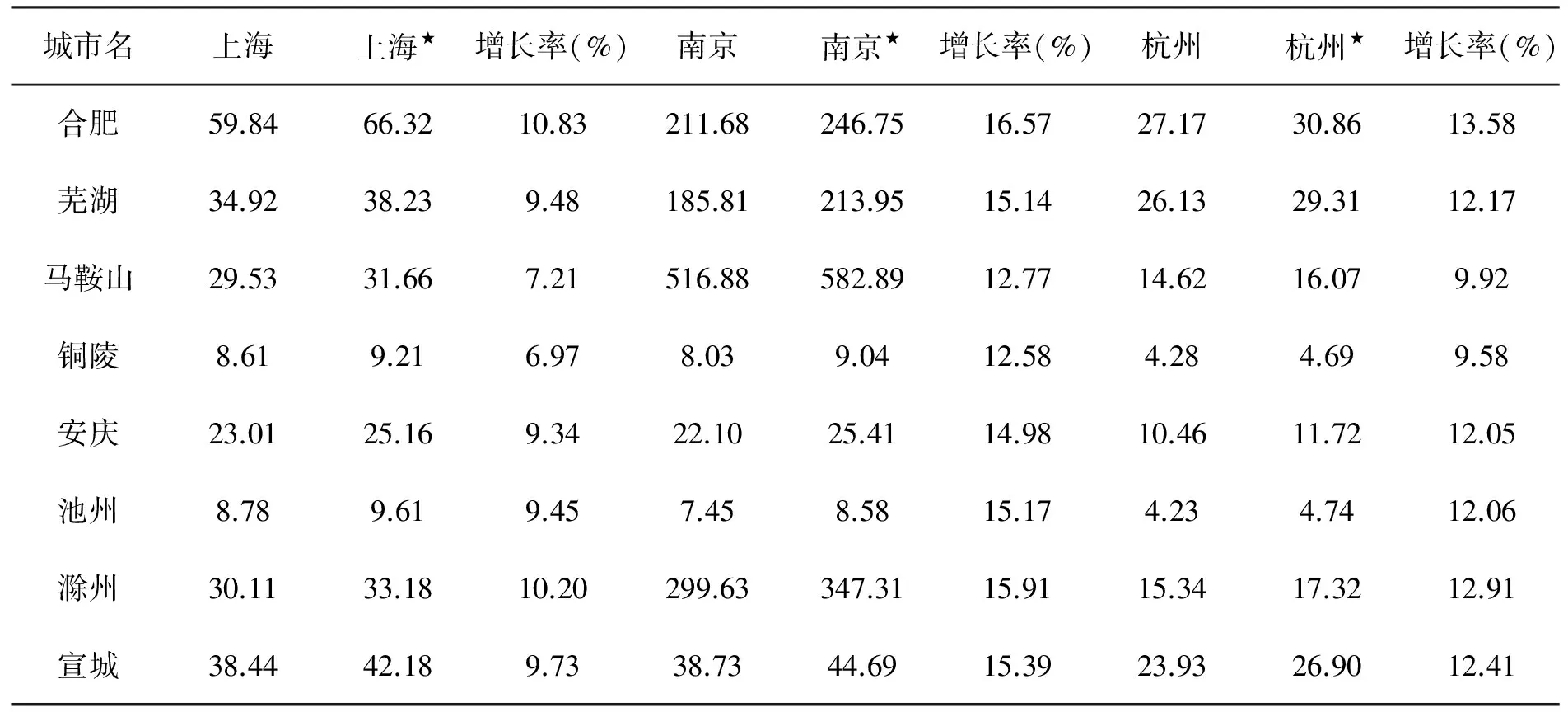

将上述3个表中的指标值带入空间引力模型公式得到表4,为了直观地纵向了解两地区间经济联系的变化情况,将2011年和2012年两年的经济联系指数放在一个表中,且城市名带★的表示2012年皖江城市带各城市和长三角代表城市的经济联系指数。

从经济联系度的绝对值,即从表4中每行的数据对比来看,皖江城市带8个重点城市与长三角3个代表城市的经济联系中与上海最紧密的有铜陵、池州,与南京经济联系最紧密的有合肥、芜湖、马鞍山、滁州、宣城。从经济联系度的纵向发展维度来看,一方面安庆由2011年和上海经济联系最紧密(经济联系度为23.01)发展为2012年和南京的经济联系最紧密(经济联系度为25.41),另一方面从经济联系度增长率来看,8个重点城市都和南京的经济联系度,增长率最高。从8个城市内部,即从每列的数据对比来看,与上海经济联系度由高到低依次是合肥、宣城、芜湖、滁州、马鞍山、安庆、池州、铜陵,与南京经济联系度由高到低依次是马鞍山、滁州、合肥、芜湖、宣城、安庆、铜陵、池州,与杭州经济联系度由高到低依次是合肥、芜湖、宣城、滁州、马鞍山、安庆、铜陵、池州。从实证研究结果来看,皖江城市带各城市和长三角地区均有较强的经济联系,表明两地区间区域联动发展具有可行性和雄厚的现实基础。但从皖江城市带内部来看,各城市和长三角的经济联系度存在差距,表现在从经济联系的绝对值来看,合肥、芜湖、滁州、宣城、马鞍山与长三角的联系最紧密;从经济联系的相对值来看,铜陵和池州在联动发展过程中与上海的经济联系最紧密,而合肥和芜湖与南京的经济联系度最高,这除了和各城市自身发展基础不同有关外,还和其联动发展的战略选择有关。同时,从时间维度来看,两地区的经济联系度是动态变化的,表明两地区的联动发展的影响因素不断变化,同时也表明皖江城市带各城市能够根据外在环境的变化及时调整联动发展战略。

三、皖江城市带实现和长三角区域联动发展的路径选择

(一)强化成员间“优势互补、合作共赢”的理念,继续探索健全的合作机制来约束多方的行为

从合作理念和合作机制两个方面全力打造优良的皖江城市带和长三角区域联动发展的软环境。受行政区划的影响,皖江城市带和长三角地区还未形成根深蒂固的互利互惠、合作双赢、共同发展的理念,这成为深化合作最为隐蔽的制约因素。因此政府部门、学界、企业界等要加强信息的沟通,特别是政府部门要通过研讨会和媒体宣传等多种形式,从区域经济发展的不平衡性、资源和产业结构的互补性等经济视角,以有理有据的方式营造一种只有加强各方联动发展才能实现区域整体利益最大化的氛围。其次,从合作机制来看,皖江城市带与长三角地区的合作机制还局限于定期互访、定期召开论坛会议、定期举行招商会或洽谈会等,处于合作机制形成的初级阶段。为此要继续探索建立健全的合作机制,即从合作原则到合作机构,从合作领域到合作项目,从推出合作措施到落实这些措施等所有环节都要制订出系统化和制度化的方式和方法,从决策层、协调层和执行层分别设立相应的机构去决策、协调、督促和执行[2]。

表4 2011年和2012年皖江城市带各城市和长三角代表城市之间的经济联系度及其增长率

(二)构建皖江城市带和长三角地区统一、公平、自由的市场环境

区域联动发展需要在整个联动区域内考虑资源配置,因此必须允许经济要素能够在联动区域间自由流动,同时保证各经济主体能够自由的进行产业区位选择,而这离不开统一、公平和自由地市场环境。目前,皖江城市带和长三角地区虽然地缘相近,政府层面也积极推动两区域进行多方位的合作,但长三角地区长期的经济优势地位使其有着强烈的“优越感”,导致其主动和皖江城市带进行经济融合的积极性不足,地方保护主义和市场割裂的情况不同程度地存在。因此,要建立统一、公平、自由的市场环境必须多管齐下。首先,政府、媒体、学术界共同努力营造“两地一盘棋”“你中有我、我中有你”的舆论;其次,进一步加强建设交通和通讯等基础设施,为统一市场构建物质基础;再次,高层政府要多种举措引导两地地方政府部门制定有利于建立统一、公平、自由市场环境的政策。

(三)真正实现从“全能政府”到“有限政府”,从“管理型”到“服务型”政府的转变,切实降低转移产业的行政成本和提高其预期收益

产业在皖江城市带和长三角地区整个大区域内重新布局是联动发展的重要形式之一,受多种因素特别是经济优势差异的影响,皖江城市带承接长三角相对落后和饱和产业的转移是最重要的方式,尽管从经济发展角度而言上述产业的转移对于长三角而言是合算的,但在实践中,由于行政壁垒的存在致使产业转移的行政成本上升而存在区域粘性,使部分产业暂缓甚至放弃转移[3]。任何产业在做出是否转移的决策时,仍然采用成本收益分析法,因此,从政府角度可以降低产业的行政成本和提高产业的预期收益。具体而言,就是要改变任何事项都要经由政府审批改为绝大多数交由市场和社会去办,而将主要精力放在服务经济社会上来,即从原来什么事情都要去管转变为只管关键环节,从对微观经济活动的管理转变成为经济活动营造公平的竞争环境,这样可以降低转移产业的行政成本和进入门槛[4]。另外,从提高转移产业的预期收益角度来看,政府部门可以充分利用国家赋给皖江城市带示范区的先行先试权,研究制定有效灵活的财政扶持、金融促进、土地利用等政策,增加转入产业的预期收益。

(四)根据皖江城市带各城市的产业基础和已形成的优势产业,并结合各城市所处的经济发展阶段,实行选择式、差异化承接,避免产业同构带来的过度竞争

一方面,由于资源禀赋、区位条件、经济环境等方面的差异,使得皖江城市带各城市在长期的发展中,形成了不同的产业基础。如合肥市在汽车、工程机械、家电等产业及其相关零部件生产等领域具备了良好的产业基础。芜湖市在汽车、家用电器、新型建材等产业及其相关配套产业的发展已形成较强的优势。另外,马鞍山的钢材生产及加工业,铜陵的铜深加工及以铜为原料的产品制造业,安庆的石化及农产品深加工,池州的旅游业,滁州的电子信息、现代家电产业、汽车及零部件产业,宣城的生态旅游业等都形成了较雄厚的产业基础。因此,在承接产业转移的过程中要围绕着已形成的产业基础和优势产业,选择性地承接与其关联性强的产业,这样做既可以充分利用自身的产业优势,提高承接的效果,同时也可以促进自身优势产业竞争力的提高,进而逐步推进产业集群化发展。

另一方面,各城市所处的经济发展阶段不同,因此适合的产业定位也不同。中国科技大学的刘志迎按照三次产业结构的比重并结合钱纳里经济发展阶段模型,将包括皖江城市带所处的经济发展阶段进行了划分。结果表明合肥、芜湖、马鞍山、铜陵四市产业结构比重的特点是第一产业比重小于10%,且第二产业比重明显高于第三产业,处于经济的加速阶段。而皖江城市带其他地区第一产业的比重大于10%,处于经济的起步阶段[5]。因此,皖江城市带内部也要实行差异化承接和梯度引进,最终实现错位发展,即对于经济基础更胜一筹的合、芜、马、铜等四市,承接的产业要结合安徽省跨越式发展目标,定位要高一点,重点加强对先进技术和高端制造业或研发项目的承接。其他城市则要紧密围绕产业实际,着力引进凸显自身优势的产业和项目。

(五)区域内具体企业在联动发展中要注重内生和外源两种生产要素的同时引入和合理配置

迈克尔·波特认为技术、人力技能、研究与开发、信息、管理以及观念等属于内生性生产要素,资产、设备等属于外源性生产要素。内生性生产要素作为高级生产要素通常需要创造性劳动生产出来,是一个地区保持强大且持久竞争优势的关键,而外源性生产要素多属于初级生产要素,可以通过简单的投资行为而获得,它们发挥的效能是短暂和不可持续的[6]。在联动发展过程中,若只重视引入外源生产要素会由于内生生产要素不匹配而无法充分发挥外源生产要素的效能,最终将制约皖江城市带长远的发展。因此,在联动发展中,皖江城市带要同时注重两种生产要素的引入和合理配置。

[1] 祝珺.皖江城市带与长三角地区跨区域产业联动的发展研究[D].合肥:合肥工业大学,2012.

[2] 吴克明.安徽积极参与泛长三角区域发展分工的若干思考[J].江淮论坛,2009(1):16-21.

[3] 程霞珍.皖江城市带承接产业转移的现状、问题与对策[J].安徽行政学院学报,2010(4):69-74.

[4] 孙美秀.建设服务型政府浅论[J].科教文汇,2007(7):103-104.

[5] 刘志迎.泛长三角区域各市重点产业与皖江城市带承接产业转移定位[DB/OL].http://www.docin.com/p-547245490.html.

[6] 徐群.外源经济和内源经济的利弊分析[J].商业经济,2004(11):96-98.

TheRealisticFoundationandPathChoiceofRegionalLinkageDevelopmentofWanjiangCityBeltandtheYangtzeRiverDeltaRegion

SUN Cui-ping1, ZHANG Guo-you1,2

(1. School of Business Administration, Tongling University, Tongling 244000, China;2. School of Management,Xi’an Jiaotong University, Xi’an 710000, China)

The paper analyzes the economic ties between Wanjiang City Belt and the Yangtze River Delta region from both static and dynamical aspects, based on the economic connection degree of the two, which is calculated by using the space gravity model. The results show that from the static view, the two regions have strong economic ties but with differences due to the different development foundation and the strategy choice. From the dynamic point of view, the degree of economic ties is dynamic. It shows that Wanjiang City Belt can adjust the development strategy to the external environment changes. In order to enhance the effect of the joint development, many measures should be proposed from different perspectives, such as the linkage mechanism, markets, government and enterprises.

Wanjiang City Belt; The Yangtze River Delta; regional linkage development; realistic basis; path selection

2014-03-20

安徽高校省级人文社会科学研究项目(SK2013B530:《产业生态化视阈下皖江城市带重点布局产业联动研究》)

孙翠平(1980-),女,河北人,铜陵学院工商管理学院讲师,硕士。 张国友(1969-),男,安徽人,铜陵学院工商管理学院教授,博士研究生。

F293.1

A

1009-2463 (2014)05-0048-05