《尚书》中所见“道”字考辨

2014-08-08徐团张笑川

徐 团 张 笑 川

(苏州科技学院历史系,江苏苏州 215009)

《尚书》中所见“道”字考辨

徐 团 张 笑 川

(苏州科技学院历史系,江苏苏州 215009)

《尚书》辨伪史之长、工作之难,世所共鉴,但经有清一代考据之功,考辨之事已有公论,即梅赜所传的《古文尚书》为伪书,而其考证角度不一。笔者借鉴前人关于先秦时期天道观演变的研究成果,以此作为考辨《尚书》真伪的根据。通过遍检《尚书》中之“道”字,进行量化排比,考辨之结果与先贤公论相同,而“道”字考辨的方法论意义在于语言与思想的结合,通过“道”字进行《尚书》之辨伪,亦有助于考察先秦时期天道观之演变。

《尚书》; 道; 辨伪; 天道观; 方法论意义

海宁王静安,国学造诣堪称大师级,但其对于《尚书》仍“不能尽通”[1](P.2),足见解读《尚书》之难。细究难之原因或在于版本不一,《尚书》有今古文之分,古文之中又有真伪之别。前贤从吴棫始,直至清初阎若璩,《尚书》之争大体尘埃落定。①《尚书》辨伪史学界研究甚多,多简明扼要,就全面而言,可参见仓修良主编的《中国史学名著评介》第一册,山东教育出版,1995年,第1—25页。

谈及清代朴学,不外文字、音韵、典章制度之考证。近人傅斯年“将清代朴学与西洋历史语言学融冶一炉,一方面继承戴震《孟子字义疏证》、阮元《性命古训》的旧路,一方面结合‘以语言学的观点解释一个思想史的问题’的新法,完成其最重要的专著《性命古训辩证》。”[2]而对于此种方法,傅斯年先生谈到:“思想不能离语言,故思想必为语言所支配,一思想之来源与演变,固受甚多人文事件之影响,亦甚受语法之影响。思想愈抽象者,此情形愈明显。性命之谈,古代之抽象思想也。吾故以此一题为此方法之实验焉。”[3](P.5)

傅斯年先生之方法,启发颇大,往昔读先秦史著作之时,频繁遇见“天”“命”“帝”“道”等字,都涉及天人关系,笔者发现:春秋之前,典籍之中往往是(昊)(皇)(上)天、(天)命、(上)帝或皇帝,②详细内容参见梁启超《先秦政治思想史》附录一“天道观念表现于《诗》《书》两经者”,收集内容颇为全面(岳麓出版社,2010年版,第27—34页);至于《尚书》中出现之命字,甚多,笔者未整理,但是任公“天道观念表现于《诗》《书》两经者”一表,涉及天处,亦触及命字,即所谓天命。命字在《尚书》中的相关词句可参见傅斯年《性命古训辩证》,上海古籍出版社,2012年,第37—46页。春秋以后,典籍之中天、命、帝的色彩逐渐淡化,“道”字出现,表现为道、天道、人道三种形式,且随时代之演进,人道逐渐驱逐天道,人道渐居于正位,出现所谓的“哲学突破”,③“哲学突破”的说法如若从思想源头来看,大概起自卡尔·雅斯贝尔斯的《智慧之路》,所谓“轴心时代”。(见葛兆光《中国思想史》第一卷,复旦大学出版社,2011年,第68—70页);至于哲学突破的具体内容参见余英时《士与中国文化》,上海人民出版社,2011年版,第19—34及602—613页。亦或“道术将为天下裂”[4](P.556)之局面。

而《尚书》在以上问题中最为典型,至于以计量之法进行《尚书》之辨伪,前贤或已言及,但以笔者有限的视野来看,尚未发现比较专门的研究。④学界对《尚书》的研究主要从三个方面展开:第一,甲骨文金文研究的成熟促进《尚书》的研究;第二,现代科学知识所促进的《尚书》研究;第三,由传统的今文、古文发展而出的《尚书》研究,详细内容可参考刘起釪《尚书学史》,中华书局,1989年,第429—453页。至于《尚书》辨伪方法的详细内容可参考本文第三部分:“道”字考辨的方法论意义。故笔者将尝试为之,利用先秦天道观的研究成果来进行《尚书》之辨伪。

一、“道”字释义

清代文字学家段玉裁在《说文解字注》中如此解释“道”字:“道,所行道也。毛传每云行道也。道者人所行,故亦谓之行。道之引申为道理,亦为引道。从辵首。道者行所达也。首亦声,徒皓切。古音在三部。一达谓之道。释宫文。行部偁四达谓之衢。九部偁九达谓之馗。按许三偁当是一例。当作一达谓之道。从辵首,道人所行也,故从此犹上文邍人所登故从辵也。自邍以下字皆不系于人。故发起例如此。”[5](P.75)

段玉裁上述的注解,得出的结论是“道者,所行道也”,即道路。可以断定道路之意是“道”字的初始意,但是“道”字概念由道路转变为道理的时间并未说明,而今人余英时在其专著《士与中国文化》中对此问题做过论断:

“在孔子以前,‘道’的观念大体上是指‘天道’,即以‘天道’的变化来说明人事的吉凶祸福。……春秋以前还没有《论语》、《老子》所说的抽象之‘道’;‘道’字单独使用,其本义只是人走的‘路’。”[6](PP.599-600)

余氏上述所论要点有三:第一,孔子以前,“道”的主体涵义是天道,且主吉凶祸福。论断甚确,关键是孔子以前,而不是春秋以前,如若言春秋,笔者则以为大缪,因为孔子以前出现不少讲天道的言论,而春秋以前罕见;*此处可参考梁启超《先秦政治思想史》附录二“天道观念之历史的变迁”,其中对自春秋始,至孔子之前的天道语句做过精细的阐述;郭沫若的《先秦天道观之进展》(《中国古代社会研究(外二种)》,河北教育出版社,2002年,第303—361页),主要通过甲骨金文中天、道、命等的历史溯源以及历史文献的考索,进而勾画勒出先秦天道观的发展轨迹;日本学者池田末利的《“天道”与“天命”:理神论的发生》(苑淑娅主编:《中国观念史》,中州古籍出版社,2006年,第207—239页),主要通过《左传》《国语》等历史资料的解读,由天、道普遍出现的春秋时期开始进行历史溯源,从而厘清天道的发展情况。第二,《论语》《老子》中所体现的“道”是天道、人道,且时间确定在春秋时期,判断亦甚确;第三,断定“道”最初为道路之意,且在段玉裁注解的基础上加上“单独使用”的附带条件。

但是,笔者以为余氏论断虽确,但是所引用的材料有误,余氏所引的材料是钱大昕《十驾斋养新录》卷三《天道》的考证文字,兹转录于下:

“古书言天道者,皆主吉凶祸福而言。《古文尚书》:满招损,谦受益,实乃天道。天道福善而祸淫。《易传》:天道亏盈而益谦。《春秋传》:天道多在西北。天道远,人道迩。灶焉知天道!天道不谄。《国语》:天道赏善而罚淫。我非瞽史,焉知天道?《老子》:天道无亲,常与善人。皆论吉凶之数。”[6](PP.599-600)

余氏说“关于这一点,清代钱大昕已有很扼要的考证。”[6](P.600)所谓“这一点”,指的是上文所引余氏的论断。而余氏论断的第一点,在钱大昕的考证中无从体现。因为“满招损,谦受益,实乃天道。天道福善而祸淫。”皆出自梅赜之伪《孔传古文尚书》:“满招损,谦受益,实乃天道。”语出《尚书·大禹谟》,“惟德动天,无远弗届。满招损,谦受益,实乃天道。”、“天道福善而祸淫。”语出《尚书·汤诰》“天道福善祸淫,降灾于夏,以彰厥罪。”,而东晋梅赜伪《孔传古文尚书》经清代学者详密之考证,已经断定其为伪书,所以此材料作为论据似乎并不能支撑余氏的论断。其次是《易传》,对于其著述年代近人考证甚多,且看崔述之考辨:

“易传必非孔子所作,汲县冢中,周易上下篇无彖、象、文言、系辞。魏文侯师子夏,子夏不传,魏人不知,则易传不处于孔子无疑。……论语:曾子曰:‘君子思不出其位’。今彖传亦载此文。果传文在前,与记者固当见之。曾子虽书述之,不得谓曾子所自言。既采曾子语,必曾子以后人所为。”[7]

上引崔述的考证颇长,目的就在于确保其考证之内容经得起推敲,而上述考证足以断定《易传》的时限,即“必曾子以后人所为”,所以说《易传》之言亦不足以支撑余氏上述的第一论点。*关于《易传》的考证,近人研究甚多,而笔者所见之考证是钱穆《先秦诸子系年》卷一“孔子五十学易辨”条,结论与其《国学概论》同,(见于钱穆:《先秦诸子系年》,商务印书馆,2001年,第17—18页。)

虽然余氏的论据有问题,即没有辨别材料的真假及其时限,但是并没有影响余氏论断的正确性。为了更好地说明余氏的第一论点,笔者将通过《尚书》中所见“道”字之考辨来验证余氏的论断。

二、《尚书》中所见“道”字之考辨

首先交代一下本文所用《尚书》的版本:李民、王建撰写的《尚书译注》,*下文凡涉及李民、王建撰写的《尚书译注》,为便于表述,皆称《尚书李注》。“是目前《尚书》注译方面较为通行的本子”[8],内部所收篇目与梅赜之伪《孔传古文尚书》五十八篇以及仅存篇目的四十篇同。以下是《尚书》中载有“道”字的语句:

第一部分:虞夏书

《大禹谟》,属梅赜《古文尚书》,《今文尚书》无此篇。*此处标明李民、王建撰:《尚书译注》中有关“道”字的语句所在的页码,以备查考,下同。

“罔违道以干百姓之誉,罔咈百姓以从己之欲。”[16](P.26)《尚书李注》解其为“常道”,笔者以为没有必要加上“常”字,直接释之为道即可。

“人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中。”《尚书李注》“从发于义理者而言”解“道心”,不难看出此处的“道”仍是抽象的含义。[16](P.32)

“蠢茲有苗,昏迷不恭,侮慢自贤,反道败德。”《尚书李注》解其为抽象的“道”[16](P.34)。

“惟德动天,无远弗届。满招损,谦受益,实乃天道。”[16](P.34)《尚书李注》解其为“自然之理”,笔者以为此解释亦可,但如此则失去了直接翻译为“天道”的几分威严,更能符合刚刚踏入文明之门的夏代实况。上文第一部分“道字释义”引用段懋堂《说文解字注》以及余英时之阐释,共同得出一个论断:“春秋以前还没有《论语》、《老子》所说的抽象之‘道’;‘道’字单独使用,其本义只是人走的‘路’。”[6](PP.599-600)而此处所谓的《大禹谟》就已经出现抽象的“道”,且还有之言其为天道,即从此点来看,《大禹谟》必为伪书,理论上的解释可以参考上文前言部分所引傅斯年先生《性命古训辩证》的内容,此处不再引用。

《禹贡》,虽属于伏生的《今文尚书》,但是近人考证之结果有夏代说、西周说、春秋说、战国说等,使人莫衷一是,而稍稍令人信服的则是战国说。[9]

“九河既道,雷夏既泽,澭沮全同。”[16](P.58)

“嵎夷既略,澭淄其道。”[16](P.60)

“荆及衡阳惟荆州,江汉朝宗于海,九江孔殷,沱潜既道,云土梦作乂。”[16](P.66)

“岷、嶓既艺,沱潜既道,蔡、蒙旅平,和夷厎绩。”[16](P.70)

以上举《禹贡》中四例,“道”字皆可通“导”。而《禹贡》本身属于地理著作,很难与思想观念相联系,故而《禹贡》中“道”字很难作为辨伪的论据。

《五子之歌》,属梅赜《古文尚书》,《今文尚书》无此篇。

“惟彼陶唐,有此冀方。今失厥道,乱其纪纲。”[16](P.94)《尚书李注》解其为“大道、天道”,甚确,但是译文部分却解释为“祖先的事业”,失去道的原意,即神权色彩,而不是世俗性的事业。

第二部分:商书

《仲虺之诰》,属梅赜《古文尚书》,《今文尚书》无此篇。

“呜呼!甚厥终,惟其始。值有礼,覆昏暴。钦崇天道,永保天命。”[16](P.113)此处所作之评论与上文《大禹谟》同.

《汤诰》,属梅赜《古文尚书》,《今文尚书》无此篇。

“天道福善祸淫,降灾于夏,以彰厥罪。”[16](P.116)此处所作之评论与上文《大禹谟》同。

《太甲(下)》,属梅赜《古文尚书》,《今文尚书》无此篇。

“德惟治,否德乱。与治同道,罔不兴;与乱同事,罔不亡。”[16](P.134)此处所谓道者,等于前面之“德惟治”。

“有言逆于汝心,必求诸道;有言逊于汝志,必求诸非道。”[16](P.135)《尚书李注》解其为“道义”,亦可,但道义实际上就是衡量言的标准。关于道字的思想史意义参见《大禹谟》。

第三部分:周书

《说命(上)》,属梅赜《古文尚书》,《今文尚书》无此篇。

“恭默思道,梦帝赍予良弼,其代予言。”[16](P.168)此处的“道”字,即治理国家的方法,如同得到良弼一般。而关于“道”字的思想史意义参见《大禹谟》。

《说命(中)》,属梅赜《古文尚书》,《今文尚书》无此篇。

“明王奉若天道,建邦设都,树后王君公,承以大夫师长,不惟逸豫,惟以乱民。”[16](P.172)评论同上

《说命(下)》,属梅赜《古文尚书》,《今文尚书》无此篇。

“允怀于兹,道积于厥躬。”[16](P.177)评论同上。

《泰誓(下)》,属梅赜《古文尚书》,《今文尚书》无此篇。

“天有显道,厥类惟新。”[16](P.201)评论同上。

《武成》,属梅赜《古文尚书》,《今文尚书》无此篇。

“惟有道曾孙周王发,将有大正于商。今商王受无道,暴殄天物,害虐烝民。”[16](P.211)同上。

《洪范》,虽属于伏生的《今文尚书》,但是近人考证之结果大体上是原本是商代之物,但是后人不断增补。[10]

“无有作好,遵王之道。无有作恶,遵王之路;无偏无党,王道荡荡;无党无偏,王道平平;无反无侧,王道正直。”[16](P.222)此处之、遵王、王道反复出现,很明显是春秋战国时期的时代特色。

《旅獒》,属梅赜《古文尚书》,《今文尚书》无此篇。

“惟克商,遂通道于九夷八蛮。”[16](P.231)此处之道,为道路之意。

“玩人丧德,玩物丧志。志以道宁,言以道接。”[16](P.233)《尚书李注》解其为“道理”,笔者以为应该去掉理字,采纳蔡沈的解释:“己之志,以道而宁,则不至于妄发;人之言,以道而接,则不至于妄受。”[11](P.223)

《康诰》,属于伏生的《今文尚书》。

“乃有大罪,非终,乃惟眚灾,适尔,既道极厥辜,时乃不可杀。”[16](P.262)《尚书李注》从语意上解其为“交待”,联系前后各句,解成交待非常通顺,但是本文名为“考辨”,故而更加侧重于字词的解释。相对来说,于省吾先生从文本考虑,认为“道”字同“迪”,用的意思,而且语意通顺,似乎更为合理。*对于此处道”字,学界有不同的解释,顾颉刚、刘起釪《尚书校释译论》征引各种解释,而笔者归纳其说法,大体有两种取向:其一,侧重于语意理解,即只要能够说得通句意,而不太在意字词的考释;其二,侧重于字词考释,即搞清关键字词的涵义,然后梳理句意。而顾颉刚、刘起釪倾向于后者,因为其认为语意上理解难免有些“望文生义”,所以最后比较认可于省吾先生的说法。而各种解释不同的原因,还在于“极”字的解释不一。多数学者解释为“尽”,而于省吾先生解释为“责罚”,而本文倾向于后者。详细内容可参考顾颉刚、刘起釪《尚书校释译论》(三),中华书局,2005年,第1321—1322页。

《君奭》,属于伏生的《今文尚书》。

“天不可信。我道惟宁王德延,天不庸释于文王受命。”[16](P.321)《尚书李注》解其为“道惟,即迪惟,语气助词”,而此处笔者倾向于于省吾先生的说法,即“道”通“迪”,用的意思,从语意上来看,也很通顺。[12](P.1559)

《周官》,属于梅赜《古文尚书》,《今文尚书》无此篇。

“论道经邦,变理阴阳。”[16](P.358)《尚书李注》解其为抽象的“道”。

《顾命》,属于伏生的《今文尚书》。

“皇后凭玉几,道扬末命。”[16](P.376)《尚书李注》解其为“同义叠用,讲述、称说。”

《康王之诰》,属梅赜《古文尚书》,《今文尚书》无此篇。

“皇天用训厥道,付畀四方,乃命建侯树屏,在我后之人。”[16](P.381)《尚书李注》解其为“大道”。

《毕命》,属梅赜《古文尚书》,《今文尚书》无此篇。

“道有升降,政由俗革,不臧厥臧,民罔攸勤。”[16](P.385)《尚书李注》解其为“世道”。但笔者以为此处解释为天命似乎更好,以所革之政决定天命的转移。

“以荡陵德,实悖天道。敝化奢丽,万世同流。”[16](P.386)关于天道的思想史意义参见《大禹谟》。

“三后协心,同厎于道,道恰政治,泽润生民。”[16](P.389)《尚书李注》解其为“教化”,但笔者以为此处直接解为“道”,更加恰当,此处所言是“三后协心”以“恰政治”的基础,是“道”而不是所谓的教化。

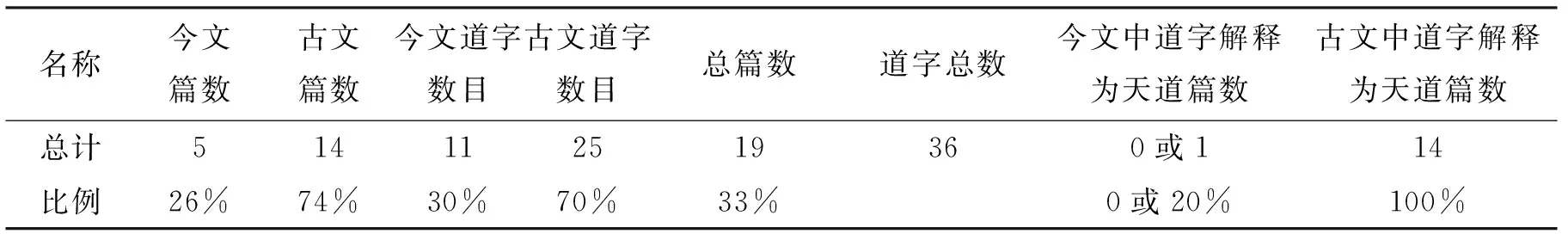

为了便于对《尚书》中所见“道”字的语句出现的情况,有一直观的了解,下面笔者将会把上述内容列为表格,具体的内容如下:

梅赜之《孔传古文尚书》经过清代学者的一系列考证,已经断定其为伪书,至于先贤如何考证此处暂不讨论,但是从笔者上述两表的内容来看,可以得出如下结论:

第一,除了《尚书·洪范》,伏生所传之《今文尚书》基本上可以说没有可以解释为抽象的“道”。(见表二“今文中道字解释为天道数”)但是《尚书·洪范》经过现代学者的考证,[10]证明其成书于春秋战国或其中部分内容为后人所增补,即史料的真实性值得怀疑,故对此篇出现之“王道”,且存而不论。

第二,梅赜所传的《古文尚书》中,出现大量的“道”字,且大多数解释为(天)道,此种现象与伏生所传之《今文尚书》形成强烈的反差。(见表2“古文中道字解释为天道数”)然据前贤的研究成果来看,伏生所传之《今文尚书》多为真的,尤其是西周书,[1](PP.1-14)故可以断定出现大量天道的梅赜版《古文尚书》为伪书。

表1 《尚书》中所见“道”字及其解释一览表

表2 《尚书》中所见“道”字及其解释统计表

第三,上文援引段玉裁《说文解字注》中关于“道”字的解释,以及余英时关于先秦时期天道的论述,得出的结论是春秋以前“道”字尚未抽象化,不具备天道的含义。而根据上述的考辨,春秋以前,“道”字除了道路的本意外,还有疏导、讲述、用(于省吾观点)的意思,虽不冲突,却是对“道”字解释的补充。

三、“道”字考辨的方法论意义

上文以先秦时期天道观的研究成果为依据,透过“道”字进行《尚书》之辨伪,并采用计量的方法统计分析关于“道”字的数据,从而得出梅赜所传的《古文尚书》为伪书的结论。就方法论而言,本文基本上是借鉴思想史的研究成果,以语言为突破口,来进行辨伪的工作。至于该方法论的意义,笔者以为还是先讨论一下前贤的《尚书》辨伪方法,然后再分析本文方法论的意义。

首先,回顾一下《尚书》辨伪的发展过程,《四库全书总目提要》卷十一,《尚书古文疏证》条:

“《古文尚书》……自吴棫始有异议,朱子亦稍稍疑之。吴澄诸人本朱子之说,相继抉摘,其伪益章,然亦未能条分缕析,以抉其罅漏。明梅鷟始参考诸书,证其剽剟,而见闻较狭,蒐采未周。至若璩乃引经据古,一一陈其矛盾之故,古文之伪乃大明。”[13](卷十一)

再根据魏慈德先生的梳理,我们可以更加详细地了解前人《尚书》辨伪的具体过程:

“吴棫《书稗传》以为孔传所增廿五篇古文文从字顺,非若伏生之书佶屈聱牙,至有不可读者。(见陈振孙《直斋书录解题》)朱熹则说孔壁所出诸篇皆平易,伏生所传皆难读,如何伏生偏记的难底,至于易底全记不得。(见《朱子语录》)……吴澄著《尚书叙録》前载今文,列古文于后,后来又作《书纂言》,把古文完全摒除,独注今文二十八篇,赵为分别古文的第一人,吴为专释今文的第一人。梅鷟著有《尚书谱》和《尚书考异》,其在《尚书考异》的序中指出汉儒都未曾见过伪古文尚书,证明伪古文尚书不可信。又从地理方面考证……顾炎武在《日知录》中疑古有尧典而无舜典,以及认为泰誓出于魏晋间人伪造。朱彝尊著《尚书古文辨》说司马迁曾从孔安国问故,《史记》所载都是真古文,可是《史记》所载都不出今文廿八篇,且孔传多的廿五篇《史记》未载片语。姚际恒《古今伪书考》以古文尚书和孔传皆伪。”[14]

从以上引文可以看出,阎若璩以前的学者主要从语言难易、文献对今古文的引用、地理等角度研究《尚书》,但是并没有一定的体系。下面来分析阎若璩的研究方法。根据魏慈德先生对阎若璩《尚书古文疏证》方法论的研究:

“阎氏在论证古文尚书时提出了他所使用的"由根底而之枝节"的方法论,这个"由根底而之枝节"的方法论,据阎氏自己所言就是先确立真的孔壁古文是存在的,而这真孔壁古文传注由孔安国、马融、郑玄遞次而传下来,所以只要以这三家对古文尚书的注解或记载为主,就可以将一部古文尚书给复原出来,而更有这三家所复原出来的古文尚书来和梅赜的二十五篇古文尚书比对,若二十五篇古文有不合,即知其来源有问题,也就证明其伪。”[14]

可以看出,阎若璩所采用的是实证法,即先复原出真的《古文尚书》,然后与《伪古文尚书》比对,即可证明其真伪,最多指出造伪的来源,而不会对伪书进行细化的研究,这也是其方法论的局限。下面以本文所讨论之“道”字为例,讨论阎若璩《尚书古文疏证》的方法论局限。阎氏书中对有关于“道”的考证,据笔者统计只有一条,即考证“人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中。”

《尚书古文疏证》卷二,第三十一条,全文都在论证“人心之危、道心之微,此语不知创自何人,而见之道经,述之荀子,至魏晋间窜入《大禹谟》中。”[15](PP.247-248)并未对“人心”“道心”进行细致的考辨,即没有注意到“道”的涵义。实际上,阎氏考证此条的目的服务于“置经学于理学之上”的学术宗旨,至于“人心”“道心”的思想史意义并不是关注的重点。[16](P.407)

根据吕思勉先生的《经子解题》中《尚书》部分,在阎若璩之后,丁晏作《尚书余论》,力辨《伪古文尚书》为王肃所造,然遍考其所列出的21条证据,并没有关于“道”字的考辨。后来的《尚书》辨伪主要从事“汉儒书说之事”,如江声、孙星衍、段玉裁、王鸣盛等,他们的工作主要是“搜集旧说,为之作疏”之类。[17](PP.29-30)而近现代学者的研究似乎也并没有涉及这种方法,根据王连龙《近二十年来尚书研究综述》,现代尚书研究有两个重要部分,语言与思想,但是该综述中都是语言与思想的单方面研究,并没有发现语言与思想综合研究的范例。[8]

通过以上对《尚书》辨伪史及其具体辨伪方法的简单回顾,我们可以看到,《尚书》辨伪的工作基本上仅仅停留在辨伪的层次上,而并没有在辨伪的基础上对其深入研究。阎若璩以后的清代学者基本上从事汉儒旧说的补疏工作,而缺乏新思路,所以说以清代考证学的方法研究《尚书》,最终的结局是停滞不前,因为“补疏工作”终有补完的时候。现代学者则多倾向于做专题研究,年代考订、语言、思想、字句考订等等,但问题是各专题之间缺乏相应的综合研究。

而本文在吸取清人辨伪成果的同时,又试图避免清人固守汉儒旧说的局限性,同时又借鉴现代学者专题研究的方法。使语言、思想、字句考订相辅相成,共同服务于考证《尚书》的任务,这就是本文的方法论意义。

而上文之考辨为研究先秦天道观之演化提供了方便与线索,一方面,言其方便,即在利用《尚书》中关于“道”的语句时,能够注意材料的著作年代,以免再出现类似余英时先生的问题(见上文)*柳诒徵先生《中国文化史》(中国社会科学出版社2008年版)论及西周时期的社会情况时,以一章十二节的篇幅来论述“周之礼制”,而其根据却仅仅是《周礼》,无丝毫说明,虽然是中国第一部文化史著作,但就此一点来说,却为学林所指责(参见桑兵等编《中国近代学术批评》中“胡适:评柳诒徵编著《中国文化史》”,中华书局,2008年,第169—172页)。故而下笔之前,辨明材料之真伪显得相当重要,亦可见余氏之误并非单一。;另一方面,讲到线索,即“道”的产生与发展可以为我们在辨伪学或思想史的研究提供一些启发。相反,经过历代学者的考证,已经断定梅赜所传的《古文尚书》为伪书,虽然考证的方法不一。(即角度多种,或文法,或言语,等等)*考证梅赜所传《古文尚书》为伪书的最早且系统的专著是阎若璩的《尚书古文疏证》,其列出证据一百二十八条,从篇数、篇名、家数、文体等方面进行详密的考证,具体内容可以参考钱穆《中国近三百年学术史》(上册),第六章《阎潜邱毛西河》之《潜邱西河辨古文尚书真伪》条,商务印书馆,1997年,第261—270页。但如若我们把《尚书》中真伪部分分开,选择适当的角度,就有可能为研究问题提供一定的启发。

例如,要研究先秦时期天道观的发展情况,就本文方法来讲,我们选择《尚书》的“道”字作为研究的角度,因为前贤已经证明梅赜所传的《古文尚书》为伪书,所以我们可以将《尚书》中有关于“道”字的字句按照真伪两类分别罗列出来,进行比较分析,就可以发现,真的部分中“道”字并没有出现“天道”涵义,由此就可以推断:西周时期人们的知识中,“道”字并不包含“天道”的意思。但同时我们也应该注意:“道”字没有天道的意思并不表示当时没有天道的思想,只不过表现为其它的词汇而已,如帝、天等。*章学诚在《文史通义·易教(中)》中表达其意最明:“是羲农以来《易》之名虽未立,而《易》之意已行乎其中矣。上古淳质,文字无多,固有具其实而未著其名者。后人因以定其名,则徹前后而皆以是为主义焉,一若其名之向著者,此亦其一端也。”参见叶长青撰:《文史通义注》,华东师范大学出版社,2012年,第13页。

四、结语

通过本文之论述,笔者得出的结论如下:

其一,春秋以前,罕言天道,道字单独使用,仅为道路的意思。但是根据笔者对《尚书》中“道”字的考辨,道字亦可以理解疏导、用、讲述之意。(见《禹贡》《君奭》《顾命》《康诰》诸条解释)

其二,对《尚书》中“道”字的考辨,可以作为判定梅赜所传的《古文尚书》为伪书的一条有力佐证。而梅氏之误在于忽视了“思想不能离语言,故思想必为语言所支配,一思想之来源与演变,固受甚多人文事件之影响,亦甚受语法之影响。思想愈抽象者,此情形愈明显。”[3](P.5)的道理。所以,梅赜使用之语言,即“道”字,超越了时代的思想范围,故成为被认为是伪书的硬伤。

其三,就历史研究方法而言,语言与思想紧密相连,语言可以作为研究思想史的一个视角,这也是本文的方法论意义,具体内容见傅斯年先生之《性命古训辩证》。而关于《性命古训辩证》的研究,尤其是其研究方法,就笔者所见,尚少,[18]故而有待学林深入研究。

[1]钱穆.中国史学名著[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2005.

[2]胡文辉.现代学林点将录[M].广州:广东人民出版社,2011

[3]傅斯年.性命古训辩证[M].上海:上海古籍出版社,2012.

[4]郭象著,成玄英疏.庄子注疏[M].北京:中华书局,2011.

[5]段玉裁注,许慎撰.说文解字注[M].上海:上海古籍出版社,1988.

[6]余英时.士与中国文化[M].上海:上海人民出版社,2011.

[7]崔述.洙泗考信录(卷3)[M].北京:商务印书馆,1937.

[8]王连龙.近二十年来《尚书》研究综述[J].吉林师范大学学报,2003(5).

[9]史念海.山河集二集[C].北京:生活·读书·新知三联书店,1981.

[10]刘起釪.洪范成书时代考[J].中国社会科学,1980(3).

[11]李民,王建.尚书译注[M].上海:上海古籍出版社,2005.

[12]顾颉刚,刘起釪.尚书校释译论(三)[M].北京:中华书局,2005.

[13]纪昀.四库全书总目提要:尚书古文疏证[M].北京:中华书局(影印本),1981.

[14]魏慈德.阎若璩及其《尚书古文疏证》的研究方法论[J].东吴中文学报,1999(5).

[15]阎若璩.尚书古文疏证[M].上海:上海古籍出版社,1987.

[16]葛兆光.中国思想史(第二卷)[M].上海:复旦大学出版社,2011.

[17]吕思勉.经子解题[M].上海:华东师范大学出版社,1996.

[18]桑兵.求其是与求其古:傅斯年《性命古训辨证》的方法启示[J].中国文化,2009(29).

(责任编辑 光 翟)

2013-10-18

张笑川,男,黑龙江嫩江人,苏州科技学院历史系副教授,历史学博士。

K207

A

1671-1696(2014)01-0044-07