提升道德叙事教学有效性的路径研究*

——以“基础”课为例

2014-08-02毛玲

毛 玲

(广东工贸职业技术学院 广东广州 510510)

提升道德叙事教学有效性的路径研究*

——以“基础”课为例

毛 玲

(广东工贸职业技术学院 广东广州 510510)

道德叙事成为高校道德教育发展的新范式和新路径,以道德叙事在“思想道德修养与法律基础”课的具体教学实践为基础设计道德叙事教学实效性问卷调查,通过对调查问卷的数据分析探究道德叙事在高校思想政治理论课教学中的应用实效表现,提出增强道德叙事教学方式有效性的路径选择:恰当选择叙事形式的客观场域是前提,注重构建叙事内容的客观场域是重点,科学创设叙事情境的主观场域是关键。从关注客观的叙事过程转换到对学生主观精神的引领将是道德叙事教学实效性提高的努力方向。

道德叙事;高校德育;“基础”课;学生主观精神

道德叙事是中西方古代家庭教育、学校教育、社会教育的重要形式,通过通俗易懂的故事来传授道德知识。在近现代社会理性知识价值彰显和逻辑实证化倾向影响下,学校道德教育倾向于道德知识的灌输。2003年丁锦宏等人开始提出将道德叙事应用在道德教育中,道德叙事开始成为了高校道德教育转型的新范式和道德教育发展的新路径[1]。学界至此开始大量研究道德叙事在高校思想政治理论课中的应用价值与应用意义,但就道德叙事在其中的具体应用方式和实效表现的研究相对较少,尤其缺乏实证性数据对道德叙事在高校思想政治理论课的实效性进行验证。因此,本文拟通过道德叙事在“思想道德修养与法律基础”(以下简称“基础”)课的实际教学效果问卷调查的数据分析基础上,探究提升道德叙事在高校思想政治理论课教学中有效性的路径。

一、道德叙事的教育价值分析

(一)道德叙事使教育内容贴近生活,提高道德教育的可接受性

传统的思想政治教育习惯从宏大叙事的角度,选取大规模列举伟人英雄事迹的方式进行道德说教。这种历时久远、过于高大、不太丰满的道德形象对当代大学生而言,有脱离现实生活之嫌。他们生活在市场经济背景下,缺乏对道德形象所处历史背景与生活背景的了解,因此难以从心底认同并接受道德教育所传导的价值目标与教育意义,更难引申为自己的道德知识和道德目标进而转化为自己的道德行为。道德叙事方式能在传承传统道德叙事模式优点的基础上,引导学生关注现实生活世界,挖掘平凡人、平凡事之间值得颂扬和感悟的思想与精神,唤醒学生心中潜藏的一直沉睡的某些情愫。道德叙事使道德教育的视野由知性逻辑转向真实、鲜活的真实生活事例,从道德知识回归生活世界,叙事主体的个人道德生活故事进入课堂。这些“身边事”使学生感到亲切、可信,更能激发起学生的学习兴趣[2],大大提高了道德教育的可接受性。

(二)道德叙事让学生充分参与课堂,提高学生的主体性

道德叙事方式是一种不同于传统道德教育的道德教育方式,它强调的是教育者与受教育者主客体之间的双向互动和有效对话,而不是一味地灌输和接受。教师和学生都可以成为道德叙事课堂的叙事主体。这种教学模式改变了师生间主客体二元对立形成的封闭和沉闷状态,能突破教师作为道德代言人进行道德说教的态势,而转向一种更平和、更平等和更自由的道德教育方式。道德叙事不直接灌输学生应该怎么做的道德规范,而是通过教师和学生说出一个个“真实的故事”的方式,以故事为载体来表达道德叙事主体对道德生活的理解和阐释,使学生从故事中体验道德是什么以及应该怎么做。道德价值由“老师告诉我……”变为“我认为……”,道德行为由“老师要我做……”变成了“我自己思考应该做……”。由此,学生在道德教育过程中由被动变为主动,由接受转为探求,具有道德学习和道德践行的主动性[2]。

(三)道德叙事能激发学生道德情感,促进学生道德品格的形成

人的品德的基本心理结构由道德认识、道德情感、道德意志以及道德行为这四种主要因素所构成。道德情感体验是道德品格形成的重要基础。“道德的知识原本就不是靠道德推理获取和证实,而是靠人们的道德生活体验和体认,也就是通过亲切可信的情感和心灵感应来传递和生成的。”[3]人的道德品格的形成同其他心理品质的形成一样,它不是像倒牛奶一样简单灌入学生头脑就可完成。学生道德情感的激发和道德品格的形成并不是通过逻辑推理实现的,它必须通过受教育者自身的体悟、理解和感动才可实现。道德叙事方式符合大学生的认知心理和思维方式,它摆脱了传统道德教育灌输式和说教式的困境,通过恰当选择发生在现实生活或学生身边的感人故事营造道德叙事情境,引导学生主动感受和体验他人的种种情感经历,激发学生的道德情感,引起学生的思想共鸣,主动建构道德故事的意义,最终促进学生道德品格的形成。

二、道德叙事方式在教学过程中运用的现状调查与分析

为探究道德叙事在思想政治理论课教学过程中的实效性表现,笔者通过在“基础”课中道德叙事方式的实践教学设计出道德叙事应用实效性的调查问卷,并采用SPSS(Statistical Package for the Social Sciences)软件对问卷调查数据进行分析,以探究道德叙事在高校思想政治理论课中的应用实效。

(一)数据来源

2012年6月22-27日,课题组随堂发放了620份“道德叙事教学实效性”的调查问卷,当场收回601份,剔除明显噪声数据后,有效问卷为526份。本次调查以广州大学华软软件学院2011-2012年第二学期“基础”课的部分学生为调查对象,在学期期末课程结束后进行匿名问卷填写,其中男生191人,女生335人。

(二)数据处理

1.处理软件。本次调查采用社会科学统计软件SPSS来处理相关数据。SPSS软件是统计学中的重要工具,它广泛应用于社会科学和自然科学研究领域中对问卷数据进行输入和分析。

2.问卷内容构成。本次问卷调查内容是围绕道德叙事方式在教学过程中是否能让学生有所关注、有所感动、有所思考、有所满意、有所收益而设计。道德叙事实效性可通过大学生对道德叙事教学方式表达的满意度、大学生对不同道德叙事方式的倾向性、道德叙事过程中大学生对自我表现的满意度、大学生对道德叙事模式在教学过程中对自身正影响的满意度、道德叙事教学后对学生实际指导效用的满意度等几方面来表现。

3.数据分析。在统计分布研究中,通常以信度系数表示测验数据结果的一致性、稳定性及可靠性。信度系数愈高即表示该测验的结果愈一致、稳定与可靠。通过SPSS软件的数据分析,此次问卷调查数据的信度系数为0.875,可信度系数较高,因此本次调查结果是可信和有效的。

(1)大学生对道德叙事教学方式表达的满意度。如图1所示:166人对道德叙事在 “基础” 课的教学

图1 大学生对道德叙事方式表达的满意度

方式表达表示很满意,占31.6%;213人表示基本满意,占40.5%;131人表示一般满意,占24.9%;16人表示不满意,占3.0%。课堂教学效果的满意度是学生在效果预期与现场质量感知相比较下而得出的。如果现场质量感知大于或等于预期,说明学生对课堂的教学效果表示满意。反之,如果现场质量感知低于预期,说明学生对课堂教学效果不满意。从图1中可以清晰看到:97%的学生对道德叙事在“基础”课教学中的效果表示满意,表明道德叙事方式在“基础”课教学中产生了实际的应用实效。

(2)大学生对不同道德叙事方式的倾向性。道德叙事方式大量应用在“基础”课的实际教学过程中,根据作用载体的不同,可将道德叙事方式分为文学作品叙事、时政图片叙事、视频情景叙事以及电影情节叙事等方式[4]。如图2所示:大学生对不同的道德叙事方式其倾向性明显不同。其中,206人倾向视频情景叙事,占39.2%;234人倾向时政图片叙事,占44.5%;69人倾向电影情节叙事,占13.1%;14人倾向文学作品叙事,占3.0%。可见,以图片和视频为叙事载体的方式更受当代大学生的喜爱。这些多样化的道德叙事实践形式充分融合道德叙事的主体性、情境性、反思性和生成性等特点,使“基础”课的教学内容和教学方式更能贴近学生实际与学生生活,促成教学内容的可接受性和学生的自主学习性。

图2 大学生对不同道德叙事方式的倾向性

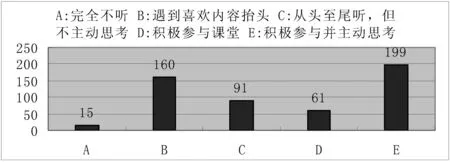

(3)道德叙事过程中大学生自我表现满意度。由图3可知:15人选择在课堂上完全不听,这2.9%的学生基本是主动游离在课堂之外,对他们来说课堂形同虚设;160人选择遇到喜欢的内容会抬头,30.4%的学生“抬头率”仅仅是遇到喜欢的图片或视频时才能出现;91人延续传统课堂灌输式的学习方式,选择以听为主,但不主动思考也不积极发言,占17.3%;61人能积极参与课堂问答与讨论,但并未深入体会思考,占11.6%;199人不仅积极参与而且能联系自己的实际生活,用心感知和思考,占37.8%。从以上数据可以看到:道德叙事在“基础”课的教学实效跟学生在课堂的学习状况和实际参与程度密切相关。作为课堂教学直接面向的对象,学生的课堂学习状态和参与程度会在一定程度上决定教学内容的实效性。

图3 道德叙事过程中大学生对自我表现的满意度

(4)道德叙事过程中对大学生的正影响。由图4可知:16人认为道德叙事对自身没有任何正影响,占3.0%;235人认为道德叙事模式对实际生活能有所指导,占到了44.7%;210人认为在道德叙事模式教学过程中有所感悟,占39.9%;65人认为道德叙事对自身行为习惯有所改变,占12.4%。可见,除了3.0%的学生觉得没有任何启示外,道德叙事在“基础”课教学过程中还是能给学生带来程度不同的感触、思考与行为改变等正影响。

图4 道德叙事过程中对大学生的正影响

(5)道德叙事过程后对大学生的实际指导效用。如图5所示:61人认为道德叙事教学模式过程后对自己的实际指导效用只是通过考试,占10.3%;130人认为扩充了知识量,占22.0%;115人认为可以帮助自己解决有关学习、生活和思想上的困惑,占19.4%;202人认为提高了自己的综合素养,占34.1%;84人认为自己形成了分析问题、解决问题的思维方式,占14.2%。由此可见,除了10.3%的学生仍然停留在应试的层面上,剩下89.7%的学生都能从道德叙事模式的教学过程中获得一些指导,只是存在层次上的区别:从知识量的扩充到一些困惑问题的解决、综合素养的提高以及思维方式的养成。道德叙事模式在“基础”课的教学实效通过学生的实际感知与行为表现呈现出来。可见,学生是否能自外而内地逐渐将教学内容转换为自己的道德认知并逐步形成自己的道德判断力,是考量道德叙事教学实效性的重要标准。

图5 道德叙事过程后对大学生的实际指导效用

三、增强道德叙事教学方式有效性的路径选择

目前对道德叙事的研究更多侧重从理论层面进行探讨和分析,而缺少道德叙事在道德教育过程中实效性因素的研究。作为道德教育的有效方式,道德叙事若要真正成为师生之间道德教育沟通的桥梁,发挥其在道德教育领域独有的魅力,探求道德叙事实效性的表现路径十分重要。笔者从本次调查问卷的相关数据出发,得出如下结论:

(一)恰当选择叙事形式的客观场域

如图2的数据显示:时政图片叙事和视频情景叙事是学生最为喜欢的两种道德叙事方式。可见,恰当选择“用什么叙事”的道德叙事方式能首先帮助学生顺利进入到叙事场景。新媒体背景下超文本的阅读方式,即“用户不再用一种线性的、一页页、一行行、一本本的方式,而是以直觉的、联想的方法将信息链接起来。超文本培育了一种由直觉和联想的跳跃所激励的学问”[5](P67),将驻足的思考让位于频繁的接触,取消了阅读的深度模式,直接指向形象具体的读图方式。图片和视频同属超文本载体形式,完全符合当代大学生“读图”的阅读方式,能在第一时间内引起学生兴趣。通过用学生熟悉和喜爱的表达方式来引导学生自然进入叙事场景,更能激发学生的学习热情使其主动体验,道德教育只有先入了学生的眼和耳,才能再入学生的脑和心。因此,是否能采用切合学生思维特点的道德叙事方式让学生“主动入戏”是提升道德叙事教学有效性的前提。

(二)注重构建叙事内容的客观场域

如图3道德叙事过程中大学生对自我表现的满意度数据显示:道德叙事过程中超过33.3%的学生还停留在课堂上偶尔抬头的状态上。为什么学生抬起的头很快又会低了下去?只能说明单纯靠形式上的吸引眼球很难集中学生的课堂注意力,很难延续他们对叙事内容的关注和思考,自然也很难将道德叙事教育的魅力展示出来。对道德叙事内容的构建非常重要,如果学生觉得教师给出的道德叙事内容跟自己的生活过于脱节,对自身的教育意义不大,学生就很难真正投入到道德叙事的教学过程中做到自主参与并主动思考。“大学的生命全在于教师传授给学生新颖的符合自身境遇的思想来唤起他们的自我意识。”[6](P139)道德教育要做学生自主的生活德育,引发情感共鸣的德育才是一种好的方式。如果脱离了学生实际生活中的困惑焦虑,远离了学生成长过程中发生的细碎琐事,忽略了学生内心尊重、认可、发展的需要,道德教育便会沦为形式空洞的说教。道德叙事教学应从关注客观的叙事过程转换到对学生主观精神的引领。教师在准备道德叙事题材的时候要以学生的思想实际为出发点,融合课堂的教学目标与学生的学习要求,认真分析学生思维与教师思维间的差异,视学生的实际问题为课堂上应解决的问题。坚持用学生的视角、学生的语言回应学生的思想困惑,注重学生的情感体验。教师在课堂上选取贴近学生现实的题材体现的就是一种对学生的尊重,学生在课堂上获得了足够的尊重和关注,学生自然也会更多地关注并投入到现实课堂。因此,道德叙事形式多样化固然能第一时间吸引住学生眼球,但构建让学生主动关注的叙事内容对提升道德叙事教学有效性来说更为重要。

(三)科学创设叙事情境的主观场域

如图5道德叙事模式教学过程后对学生产生的效用表现数据显示:32.3%的学生认为道德叙事教育后的效果体现在通过考试和增长知识量。可见,一部分学生在道德教育后只停留在对道德知识的认知上,并没有将道德知识顺利转化为道德行为能力。道德教育并不只是道德逻辑推理的过程,它是受教育主体在道德教育过程中不断体悟、理解、感动和思考的过程。提升道德叙事教学的有效性不仅要学生能主动参与,更需要学生能主动理解和主动思考,如此道德教育才能真正入脑入心。同时道德叙事也不是对叙事内容的简单再现,而是道德叙事主体借助于叙事发生的事情理解人生、自己、他人或社会。要理解道德故事背后的意义需要借助一定的情境和场域才能展开。因此,科学创设“如何叙事”的主观场域是提升道德叙事有效性的关键。道德叙事不是强制要求学生从故事中总结出教师要求达到的道德传授目标,它需要学生在一种动态的过程中通过自己的情感体验和道德反思,主动扬善弃恶,建构并参悟意义,不断生成属于自己的道德判断力和敏感性,自觉形成自己的道德行为能力。如果在道德叙事教育过程中学生缺乏在场感、亲近感、自我感,道德教育的内容便不能进入学生的生活和灵魂,学生思想道德品质不能得到有效发展,道德教育的实效性便不能得到有效体现。因此,在道德叙事的方式和道德叙事的内容同时具备的情况下,通过创设有效的叙事情境将道德叙事方式和道德叙事内容的构建融合起来,共同构成道德叙事的整体,注重引领学生的精神思考,使学生的道德认知顺利转化为道德判断力和道德行为力,学生的道德品格才能不断培育生成,道德叙事教学有效性才能不断体现出来。

综上所述,要提升道德叙事在高校思想政治理论课教学中的有效性,注重道德叙事的人文转向十分关键。道德叙事教学过程中,教师应从关注客观的叙事过程转换到对学生主观精神的引领:以大学生生活为依托,关注学生生活中的价值困惑,寻找与大学生成长的契合点,恰当选择叙事形式的客观场域,注重构建叙事内容的客观场域,科学创设叙事情境的主观场域,让学生产生道德情感上的共鸣,自觉建构道德教育意义,主动将道德认知转化为道德行为。

[1]丁锦宏.道德叙事:当代学校道德教育方式的一种走向[J].中国教育学刊,2003,(11).

[2]曾秀兰.道德叙事的教育价值及教学运用——以《思想道德修养与法律基础》课为例[J].教育导刊,2011,(5).

[3]万俊人.重叙美德的故事——读《美德书》[J].读书,2001,(6).

[4]毛 玲.道德叙事在独立学院思想政治理论课教学中的应用[J].教育与职业,2012,(20).

[5]【美】迈克尔·海姆.从界面到网络空间:虚拟实在的形而上学[M].金吾伦,刘 钢译.上海:上海科技教育出版社,2000.

[6]雅思贝尔斯.什么是教育[M].上海:上海三联书店,1991.

(责任编辑:彭文彬)

Study on the Method to Enhance the Effectiveness of Moral Narration Teaching——A Case Study of “Basic" Courses

Mao Ling

(Ideological and Political Theory Course Teaching Department of Guangdong Industryand Trade Vocational Technical College, Guangzhou, Guangdong, 510510, China)

Moral narration has become a new paradigm and a new method to develop moral education in colleges and universities.Based on the teaching practice of moral narration in the course of “Ideological and Moral Cultivation and Basic Law Education",questionnaires focused on the effectiveness of moral narration teaching are designed.Through the data analysis of these questionnaires,the paper explores the application and effectiveness of moral narration in “Ideological and Political Theory" course in colleges and universities.Then the paper puts forward the effective methods to enhance the effectiveness of moral narration teaching:the appropriate choice of the objective field of narrative form is the premise;the concerns about the construction of the objective field of narrative content are the key;the scientific creation of the subjective field of narrative context is the crux.Therefore,the main trend of the enhancement of the effectiveness of moral narration teaching is to shift the focus of moral narration from objectivity to students' subjective spirit.

moral narration;moral education in universities;“basic" courses;students' subjective spirit

2013-08-28

2010年广东省教育科学“十一五”规划课题“道德叙事在独立学院思想政治理论课中的应用与实效研究”(编号:2010tjk209)。

毛 玲(1978—),女,广东工贸职业技术学院思想政治理论课教学部讲师,硕士。研究方向:思想政治教育。

G641

A

1674-6120(2014)01-0058-05