陕西省某大型三级综合医院岗位设置分析与研究

2014-07-24徐俊秀习应宜贾鸿魁党诚学

◆徐俊秀 习应宜 贾鸿魁 党诚学

西安交通大学医学院第一附属医院 陕西 西安 710061

责任编辑:吴小红

2000年8月,中共中央组织部、人事部、卫生部发布《关于深化卫生事业单位人事制度改革的实施意见》,其中针对医疗卫生事业单位岗位设置的要求为“卫生事业单位要进行科学、合理的岗位设置。岗位设置要坚持按需设岗、精简高效的原则,充分考虑社会需求、单位发展、人才结构、人才培养等多种因素。根据主管部门制定的岗位设置原则及专业技术职务结构比例要求,依据自身承担的任务,自主决定高、中、初级专业技术岗位设置。同一单位各科室结构比例不强求统一,岗位设置要有利于学科发展及满足社会对卫生服务的需求。”[1]

医院要想建立一个高效的运作机制,必须建立一套适合自身特点的组织体系和岗位设置,坚持按需设岗、精简高效,做到岗位职责明确、任职条件清楚、权限使用清晰。本文主要研究影响岗位设置数量及结构的因素,分析各因素与岗位设置的关系,使用计量经济学方法使岗位设置更加客观、科学。

1 人力资源配置现状分析

目标医院是陕西一所拥有50年历史的卫生部属大型三甲综合性医院。该院2006年开放床位1 034张,2008年扩展到2 150张。年门诊病例约一百万人次,年出院病例约5万人次。将该院2006年、2008年、2010年3年的人力资源数据库分别导入Excel2003进行描述性分析。

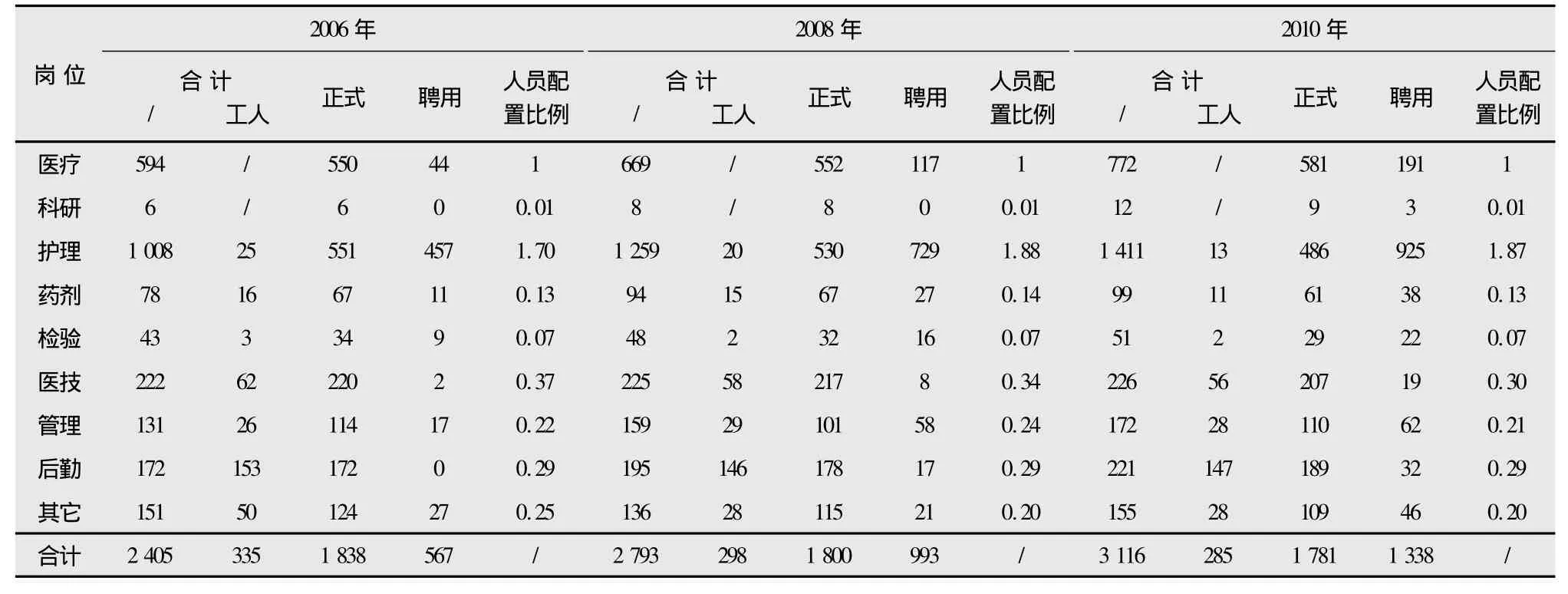

从2006年开始,随着医院规模的扩大,人力储备与配置逐步增加,见表1。一方面,床位增加对科学规划与合理配置人力资源提出了现实要求;另一方面,人员增加以及年轻化对优化技术队伍素质和结构提出了迫切要求。

按照相关文件要求,医务人员与开放床位比不应低于1.15:1,医护比例应达1:1.7~2,医生与床位数比例不应低于0.3:1,护理人员与床位数比例不应低于0.5:1。截止2010年,护理人员总数达1 411人,除去门急诊、手术部、产房、新生儿以及重症病房,病区护理人员达 1 052人,床护比达 0.49:1,达到了卫生部要求。

医院现阶段床位与医务人员比例较为合理,医护比例比较协调,但科研人员比例偏低。从各类人员构成上看,2010年护理人员所占比重最大,达45.3%,医疗及科研人员构成比为24.8%,各类医技人员达12.1%,管理及后勤人员占12.6% 。

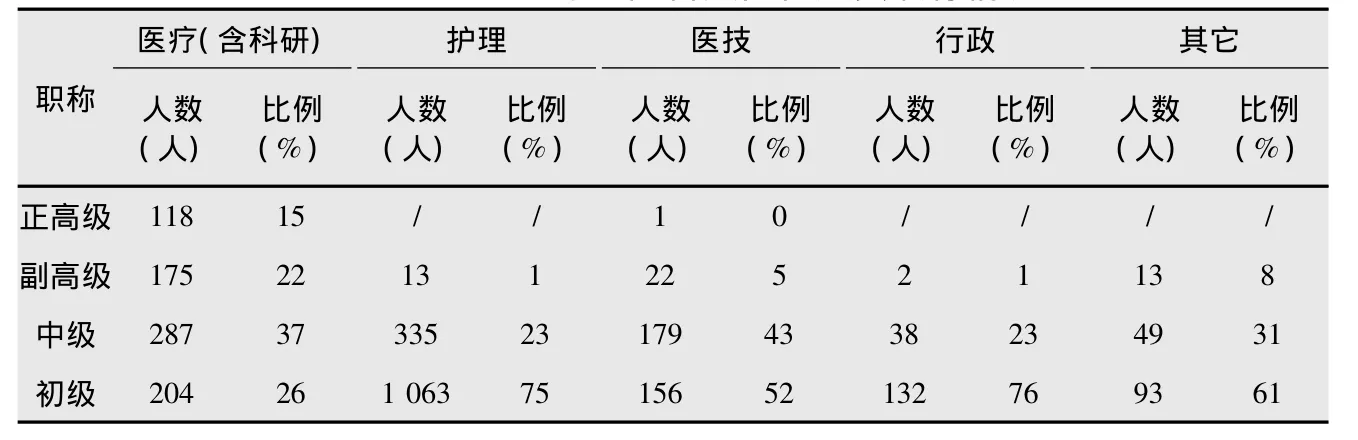

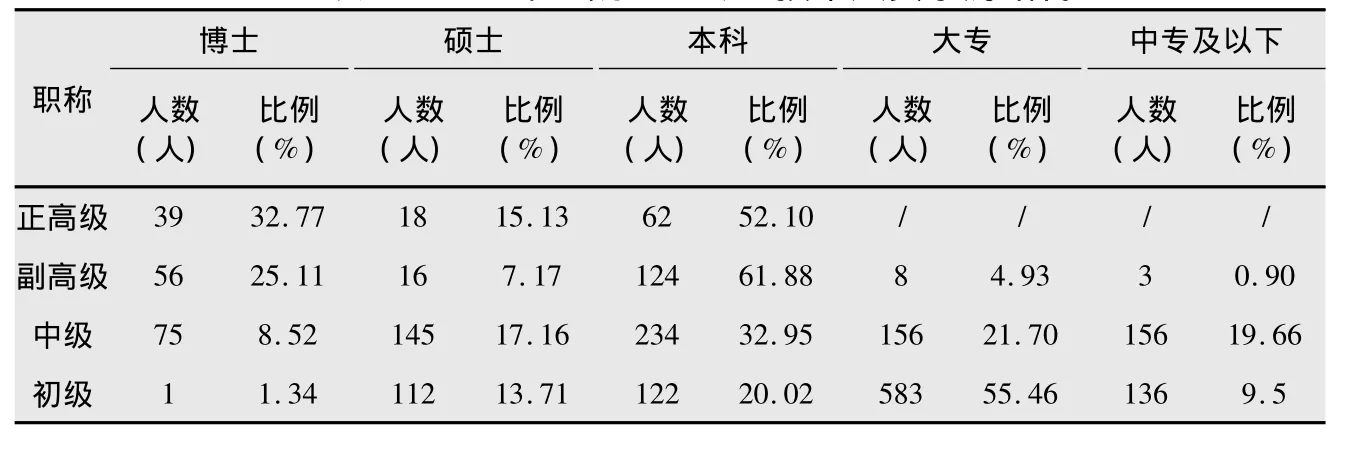

从职称结构看,全院医疗系列主治以上人数比例超过74%,护理系列由于近年来人员急剧增加而使中级以上人员比例下降到24%,见表2。在临床一线队伍中,学历构成不尽相同。医疗系列硕士以上学历比例达60%,其中博士比例达24%;护理队伍主体构成则是大专学历,大专以上学历比例达85%;医技人员中专以下学历比例为38%,学历结构与知识技能亟需加强。

表1 医院各类岗位人员情况(单位:人)

职称与学历的交叉分析可以发现,职称越高,本科以上人员比例越大,正高本科以上人员比例达100%。中级人员中,硕士、本科、大专及中专人员比例较接近,本科比例最高。初级人员中,以大专学历为主,这是由于护理系列近年来引进了大专学历护理人员,见表3。

现阶段医院人力资源配置主要依据床位与人员比例,其中医疗人员岗位配置比例按床位比为16张床1名三线、2名二线及4名一线(一线暂按应编数量的2/5设置),其人员配置比例为1:2:1.6。按照此配置比例,现阶段初级缺编,副高以上超编。这种配置仅仅满足了临床工作需求,每个岗位人员工作内容类似,没有体现不同岗位级别工作内容的差别。同时,还应在重点科室设置科研岗位与教学岗位,明确相应结构工作量,以保证岗位间承担的责任差别。

根据现阶段人力资源配置现状的描述与分析发现,医院的人力资源配置主要依据卫生部相关要求。但卫生部的相关要求是统一的,仅保障卫生服务最低的人员需求。现实工作中,不同医院不同科室的工作量的饱和程度与运营周期不同,从科室可持续发展角度还需配备科研人员与临床教学人员,统一的人力资源配置模式并不适合机动、灵活的院内资源分配。

2 人力资源配置模型设计

采用计量经济学经典的多元回归模型对影响人力资源配置的各项因素拟合模型,为标准病区建立人力资源配置模型,通过模型测算各临床科室人力资源配置需求。通过对回归模型的诊断,可以分析影响临床科室人力结构的主要因素以及相互作用。通过对模型的测定,可逐步定制适应医院发展的战略人力资源规划[2]。

2.1 构建医生人力资源配置模型

将影响科室医生人力配置的各因素,包括医疗任务指标、科室类别、教学时数、科研综合得分以及科室收入等,采取强行进入方式拟和入线性模型后,获得模型如表4所示。其决定系数为0.72,各指标对医生人力配置影响均为正向。模型经方差检验有显著性意义,各因素对模型的贡献大小依次为:入院人数、教学时数、人均收入、临床科室类别、门诊人次、手术例数及科研得分。

表2 2010年医院各类岗位人员职称情况

表3 2010年医院卫生专业技术人员学历结构

建立的医生人力资源配置模型为:f(e)=5.209+0.003 入院人数+2.127 科室类别 +0.38 标化门诊例数 +0.354标化手术例数 +0.021教学时数 +0.010 科研得分+0.099科室收入。

根据模型预测科室应配置人数与实际人数相符合的科室有13个,未达预测值的科室有13个,超过预测值的科室有11个。根据计算结果可以进行院内调整,将科室过剩的人力资源安排至人力不足的科室,并根据科研得分情况与教学时数计算出相应的科研岗位与教学岗位,以保证科室科研与教学工作的顺利开展。

2.2 构建护理人力资源配置模型

将影响护理人力配置的各项因素引入线性模型,采用逐步进入模式,模型逐层筛选强影响因素,获得模型如表5所示。其决定系数为0.78,各指标对于护理人力配置影响均为正向,但常数项为负向。模型经方差检验有显著性意义,各因素对模型的贡献大小依次为:科室类别、医疗人数、病床周转次数及实际病床数。

建立护理人力资源配置模型为:f(e)= -21.86+2.68 科室类别 +2.085医疗人数 +0.354 病床周转次数+0.61实际病床数。

现阶段影响护理人数的最主要因素是医生人数,而非实际床位数。这说明在实际工作中,护理工作与病床数相关,但并非最重要的决定因素。这是因为实际开放床位并不直接等同于护理工作量,但医生人数却取决于科室总工作量。因此,现阶段决定护理人数的主要因素是护理工作量。病床周转次数也是影响护理人数的重要因素,因为其从一定程度上反映了护理工作强度。

3 结论

现阶段医院岗位设置通常都是简单的按照床位医护比例确定病区总体配备的医务人员数量,对于其岗位层次及管理结构不能较好控制。三线、二线医师岗位主要根据医师专业技术职称确定,但现阶段医生专业职称晋升主要取决于工作年限、学历以及科研工作,并未体现科室工作的实际需要。

科学的岗位数量与结构应根据学科发展目标,结合具体工作的质与量制定。以往根据职称决定岗位数的管理方法已不能满足现阶段医院发展以及医院人力资源管理发展的需求。通过对临床科室岗位设置的模型拟合,为科室岗位设置提供了现实依据,使科室岗位与临床医、教、研工作量紧密结合,使得临床科室岗位设置更加具有实践指导意义,为医院扩大经营规模提供了有效的岗位设置控制工具[3-4]。

表4 医生人力资源配置模型

表5 护理人力资源配置模型

[1] 中央组织部,人事部,卫生部.关于深化卫生事业单位人事制度改革的实施意见[S].2000.

[2] 上海市卫生经济学会.医疗服务的人力成本与劳务价格研究[C].第四批招标课题研究报告(专集)中国卫生经济学会秘书处,2002:77-86.

[3] William C.Hsiao,Peter Braun,Douwe Yntema,et al.Estimating Physicians'Work For a Resource-Based Relative Balue Scale[J].The New England Journal of Medicine,1988,319(13):835 -841.

[4] William C.Hsiao.Results and Policy Implications of the Resource-Based Relative- Balue Study[J].The New England Journal of Medicine,1988,319(13):881 -888.