“十三行”:清朝广州城市发展动力分析

2014-07-02杨宏烈

摘 要:十三行作为进入商业文明社会的动力因素,促进了大清帝国广州城市的发展。国际贸易地带的十三夷馆区是一个城市的“增长极”,西关、西城、西村、“河南”、黄埔古港等历史地段是发展新区。分析其正能量给力的成就,明确其他消极因素的制约,为广州新时期的商埠文化世界名城建设与可持续发展提供借鉴。

关键词:广州;十三行;城市发展;动力分析

Abstract: As the motivating factor of commercial civilization society, the Thirteen Hong advanced the city development of Canton in Qing dynasty. The Thirteen Hong located in the “growth pole” of Guangzhou, when Xiguan, West City, Xicun, and the South-side of Pearl River、Whampoa is in the development zone. The analysing to both the achievements and restricting factors can be a significant reference to Guangzhous sustainable development and the constraction of the worlds famous commercial port.

Key words:Guangzhou;the Thirteen Hong;city development;the analysis of the motive power

中图分类号:C912 文献标识码:A

文章编号:1674-4144(2014)-05-54(8)

有清一代,广州古城并无大的发展,只是在顺治四年(1647年),因城南江滩已成陆成街,为守卫南面新城,由明城东西两侧伸出,直下江边筑建了东西两翼城,各20余丈,俗称“鸡翼城”,分设正东门、安澜门。然而,相对全国普天禁忌、完全“闭关锁国”的抑商政策,“一口通商”给了广州一个特殊的机遇,促进了广州的一口繁荣,为中国社会经济与国际市场的交接搭起了一个跳板。因广州十三行的生存,使城外西关、河南、南华西街等地带,得到了一定的发展。这是世界商贸动力因素刺激城市建设发展的历史成就和证明。又因整个国家的对外贸易始终由“十三行”操办,上述发展可否谓之“十三行模式”?其间“一口通商”近一个世纪,可否称之“十三行时期”?有待学界共识。

不过,清政府的开放政策是勉强的、不彻底的“门缝政策”,缺乏正常商业心态,巧立荒诞征缴名目,限制中、外商人的经济文化活动,城市建设并没能达到最佳效果。

1 一个“七百忽地”的城市增长极

16世纪末至19世纪中叶,人类已走过大航海探险时代,正在先后不断地完成第一次产业革命,进入全球商品流通的大时代。随着东西方外贸业的发展,到广州的外国商人与日俱增,许多贸易数额大的国家开始在广州设立商馆,取代了(明)“朝贡贸易”怀远驿的一套旧规。康熙五十四年(1715年),英国东印度公司在广州首设商馆。雍正五年(1727年)荷兰获准建商馆,雍正六年(1728年),法国在广州设立商馆。丹麦于雍正九年(1731年),瑞典于雍正十年(1732年),相继设馆。乾隆二十二年(1757年)一口通商后外国商馆数量大增[1]。正如《华事夷言》所载:“十三夷馆近在河边,计有七百忽地,内住英吉利、弥利坚、拂兰西、领脉、绥林、荷兰、巴西、欧色特厘阿、俄罗斯、普鲁社、大吕宋、布路牙等之人。”乾隆年间(1736-1795年)夷馆约占地5.1公顷。乾隆五十一年(1786年),美国驻广州第一任领事山茂召到穗上任[2]。

“忽”,长度和重量的单位,一丝的十分之一,一毫的百分之一。显然这“七百忽地”就是意味很小的一块地,但却成了广州的一个经济增长极,一个世人瞩目的地方,一个中国社会制度转型的拐点。十三行素有“金山珠海,天子南库”之称。乾隆初年,每年十三行的海外贸易关税收入,除支付军饷、衙役差饷所需之外,尚有盈余五十多万两上缴朝廷,更别说地方各级官吏所获巨额收入。

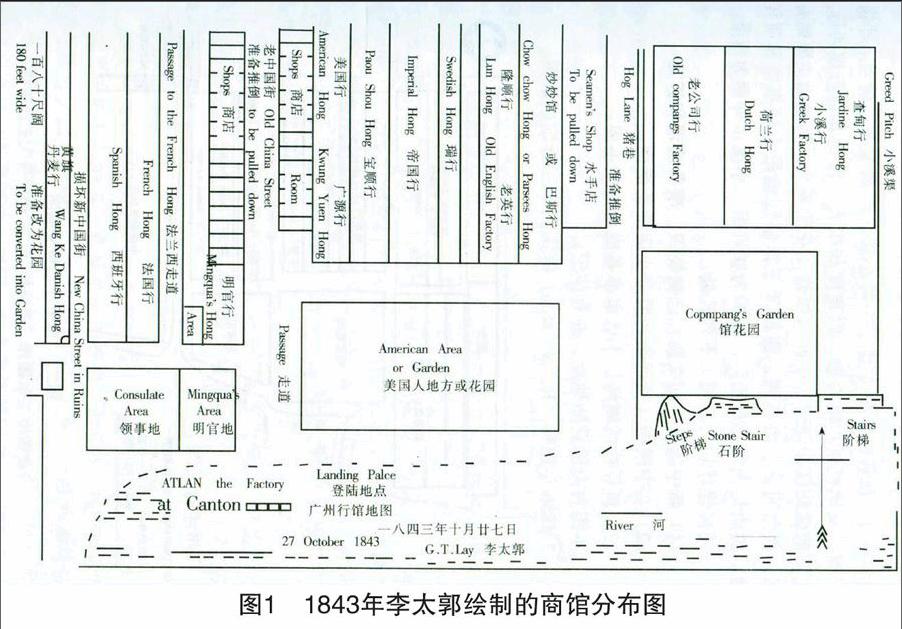

外国商馆是外国驻华贸易的管理机构,具有外交和商贸功能。但多数商馆主要以经商为宗旨。如广州的荷兰馆就是专门贩运茶、丝和瓷器的商馆,在广州洋行中,荷兰馆又名“集义行”(the Hong of Justice),经商宗旨十分明显。外国商馆又称十三夷馆、十三洋行,均属商办性质。当中国行商财力不支或特殊情况下,外商租地自建商馆,采取该国传统建筑风格,自然就有了西式建筑,首先就出现在中国十三行这片土地上(图1)。

当时作为商人、牧师来广州的西洋人留下了许多文字记述十三夷馆[3],但比较专业的研究很少。如威廉·希基( William hiHickey,1769年8月到达中国的)的《Chater Collection 》,威廉·C·亨特(William C.Hunter ) 的《The Fan Kwae at Canton 》等著作则成为了主要的历史资料来源。阮元《广东通志》云:商馆“皆起重楼如榭,为夷人停居之所。”李斗《扬州画舫录》:云:“广州十三行有碧堂,其制皆以连房广厦蔽日透月为工。”清·李兆洛对外来风气虽有抵触情绪[4],其《十三行》诗却也肯定了当时繁华的景象:

别开邸第馆诸夷,一十三家各斗靡。

窗槛玲珑巢翡翠,轩屏眩转吠琉璃。

铺排景物观殊状,变易华风事岂宜。

每个商馆虽大同小异,但各具特色,馆前各竖本国国旗标明国籍。黄培芳《香石诗话》引钱塘叶詹岩《广州杂咏》,这样描写夷馆风光:

十三行外水西头,粉壁犀帘鬼子楼。

风荡彩旗飘五色,辨他日本与流球。

十三行畔搬洋货,如看波斯进宝图。

这种“万国彩旗飘五色”的文化景观(图2、3)乃对外开放贸易的产物。作为一个城市发展的“增长极”,带动了城市的建设发展。道光年间,商馆的正立面连排大致相同,坐北朝南、面向珠江,远看较整齐。建筑色彩一般为白色和浅黄棕色,瓦面用灰白色、砖红色,特别醒目。有的商馆山墙绘制有国徽图案,如英国国徽刻有“Pro Regis et senatus Angliae”。荷兰馆也刻有国徽及“Je Maintiendrai”格言[5]。圆拱形的走廊、通道和柱廊很有韵味。一般要通过门前高高树立的国旗才易分辨出哪一栋是属于那一国的。在外销画中,常见的是英国的米字旗和法国的三色旗下的屋外栏栅从正门到河边圈成花园。

2 “十三行”促进广州的城市发展

出现在广州17—18世纪的十三行商贸特区,不仅创造了自身繁华景观,也带动了广州西关、河南南华西街、沙面、古城西南一隅的发展(图4)。

2.1 重点促进了西关的城市建设

广州明代西城墙连接清代西翼墙,北起越秀山南到珠江,两墙以西是为西关。西关多河湖水系,适宜造园游赏,并不是理想的建城之地,明代只有“十八甫”街圩。清代十三行时期,西关聚集着众多纺织工场以及工商富人2500多家,每家雇手工业工人20多人(尚钺《中国历史纲要》)。纺织业的兴旺带动了印染、制衣、鞋帽、织袜、绒线等相关产业。商贸带来城市建设的发展,许多农田很快变成了机房区。因建机房形成的街区有第六甫、第七甫、第八甫(即今光复中路),转西上九甫、长寿里、小圃园,北连洞神坊、青紫坊、芦排巷(今龙津东)等。大街小巷连名字也以纺织品为名,如锦华大街、锦纶大街、麻纱巷等。有专卖布的杨巷,有专业性的估衣街、装帽街等。资金流转的银铺多设在十八甫。道光以前的西乐园大部分变为市区,西关平原的农田被大片开发[6](图5)。

西关人家的祖辈,或为商贾、商贩,或为商行工人,多从事与商贸有关的职业,所以西关行业“会馆”林立。尽管当年丝织工场故址不复存在,但一些街牌、巷名留下了十三行时

丝织造业兴旺发达的痕迹。1816年,随阿美士德使团来华的随团医生麦克劳得曾描述:“广州是中国最有趣的城市,论城的规模,它最大,论财富也可能最多。在广州,你可以看到当地的风土人情,也可以观察到他们因与欧洲通商贸易而渐习欧风……”[7]。

太平门外的商铺共有15000家[8],这些商店与行商的公行、馆所、商栈等设施都靠近十三行夷馆地带。这儿是西方建筑文化最早抢滩登陆中国的地方之一。现在,太平门外的上下九路独具岭南传统建筑特色的西关商廊,都是在十三行时期形成的。这是一个发展高峰期,广州形成了“城—厢”呼应的结构模式,致使古城重心西移。

十三行时期西关顺理成章地充任了广州金融业、饮食业、南北药材业、北货业、布匹业、大米业和酸枝家具业的主要集中地和商贸大本营。时人称:广州“通夷舶,珠贝族焉,西关尤财货之地,肉林酒海,无寒暑,无昼夜”[8]。当时国外资料记载:“有机会到过广州,走过它的街道,看一下街道熙攘的情景下,就会认为此城人口,绝不会少于一百万人”[9]。乾隆年间诗人李调元两首《南海竹枝词》[10]可一窥西关概貌:

自是繁华地不同, 鱼鳞万户海城中。

人家尽蓄珊瑚鸟, 高挂栏杆碧玉笼。

奇珍大半出西洋, 番舶归时亦置装。

新出牛郎云光锻, 花边钱满十三行。

“一口通商”的政策,提升了西关经济地位,故成为行商、牙行(参见《续文献通考》卷三十一:中介商人组织)、买办们置买房产、安顿家眷落户久居的首选之地。如潘世诚行商在荔枝湾的私家住宅乃广州最有名气的近代私家花园。现存西关大屋群社区基本都是十三行时期形成的历史街区,并非杂乱无序的自由集市。现在西关的十三行路、杨巷路、第十甫路、十五甫一带的民房仍保留当年的街巷格局和中西结合的建筑风格。

2.2 整合附属的四条涉外商业街

为防止外商直接与民众接触,清廷限制洋商仅在十三行一带活动、不得入城,并于乾隆四十二年(1777年)开十三行街,虽说“为西洋诸国贸易之所”,[11]实质是控制洋人的活动范围。以十三行街断北,并以此为骨架,垂直南向有四条商业街,将夷馆区划分成三个大的部分。“附近之新豆栏、同文街、联兴街、靖远街等处,市塵稠密、阛阓连云”(《林则徐集·公牍》,P163)。尽管清政府用心阴险,对之总是“管卡压”,但这种涉外小商业街却也出现“千家百户次第开”的繁华景象。由此中国的绘画、工艺品、礼仪习俗等与国际社会取得了紧密的联系。

西面同文街

这条小街两旁全是整齐的两层小店,上层是装有玻璃窗户的小骑楼,下层是木板店面,有时用雕花银饰。街道宽7~8米,地面是用15~17行花岗岩条石板顺街铺砌。岩石为冬瓜条状,长1.5米,宽0.6~0.8米。这种铺砌图案同西关街巷用石板横砌大相异趣。平坦流畅,北通十三行街,南达珠江边。从图6可见一边街铺犹如不连通的骑楼。

中间靖远街

街宽7~8米,街两旁也是中国式的两层小商店,屋顶上布置有整齐统一的露台,下部为骑楼雏形式样(图7)。另一张图刻画了街口立有四柱三门式的牌坊,坊门附近转弯处商店山墙亦开有门洞,以此扩大营业面。

东边荳栏街,位于今荳(同“豆”)栏东的西侧,旧名豆栏正街。俗传“羊城呼市为栏”。街宽5米左右,故只有一侧布置商店。爿开店面同后来半边骑楼街一样很有风趣。十三行时期因傍商馆,得以迅速发展成街,且为“沙亭往省城新豆栏渡”[12]。

2.3 拉动了古城西南一隅商行区发展

夷馆南侧广场是填江造成的,临近珠江设有码头。夷馆东侧跨过小河有十三洋行及一座城楼,十三行街北侧的洋行中有称作“公所”的集会处,夷馆西侧设有围墙与外侧洋行相隔。洋行除了同文行设在同文街外,其余多设置在十三行街之外。它们从靖海门外起到十三行街东端止,依次排列有四家商行在西濠东部 [13]。今越秀区仁济西路怡和街(怡和行)、普安街(普安行)、宝顺大街(天宝行、同顺行)就是当年遗址。因西濠涌出口附近有豆栏码头,可利用西濠涌的水体转运商品,进出方便、避风避潮,有利于洋商安全采购、推销货物,使这里还出现了许多洋行行栈——怡和行、集义行、同文行、宝和行、宝顺行、广元行、中和行等各家行栈均集中于此[14]。此外还有许多“商铺、作坊和离开街道很远的妇女居住的房子”[15]。但因清廷限制洋商、行商不准入城政策,虽近在咫尺,城内的建设发展却没能受到十三行的积极影响(图8、图9)。只是古城西南一隅行商办公经营特区的遗址地段,到了近代民国时期不可避免地发展成为广州重要的商业中心区——太平南路,与十三行这段历史背景大有关系。

2.4 带来水上“浮城”异样的繁华

乾隆三十年(1768年),英国商人威廉·希克讲到:“珠江上船舶运行忙碌的情景,就像伦敦桥下的泰晤士河。不同的是河面上的帆船形式不一,还有大帆船。在外国人眼里,再没有比排列在珠江上长达几里的帆船更为壮观的了” [16]。沙面没有成为租界之前,因受十三行的影响,形成了一个繁华的水上“浮城”。在19世纪前期,8万多“疍民”大多集中在沙基一带。通过河流网联系着古代整个珠江三角洲地区。

美国人威廉·亨特(William C. Hunter)这样描述1825年他所看到的“浮城”景象:“从内地来的货船、客船、水上居民和从内地来的船艇、政府的巡船及花艇等,数目是惊人的。此外,还有舢板,以及来往河南的渡船,还有些剃头艇和出售各种食物、衣服、玩具及岸上店铺出售的日用品的船;另外还有算命的和耍把戏的艇 —— 总而言之是一座水上浮城”[17](图10)。

十三行时期沙面还是外贸仓库集中重地,战略地位也十分重要。原来因这里“临江为十三行,为诸番人贸易处”。“窗棂悉饰玻璃,门外高台”已为新型城市社区。至清光绪时,沙面依然“舟楫盈江几万数”,“笙歌达旦、官不能禁”[18],娱乐业自古盛极一时。因进出口商品多用船舶转运,故沙面一带水边仓库、码头甚多,早期海关设施、守更炮楼也设立于此。因民间信仰还建设有“南海西庙”以保佑出海人平安。西关长卷图可一睹当时盛貌。

2.5 促使河南出现了最早的居民区

十三行行商是享有对外贸易垄断特权的官商组织,在对外贸易活动中,造就了不少富庶人家,尤其以潘、卢、伍、叶四族豪门为最。这些十三行首富在广州“河北”做生意,在广州“河南”居住,借用私家豪华水上巴士——专用划艇通行联系。落户这里的十三行行商潘、卢、伍、叶等大家族,在此平整土地、清理河涌,大建宅群、庭院、宗祠、桥梁、寺庙、戏院……,形成了海珠区最早的城区发祥地——今南华西街(图11、图12)。人们在潘家祠道、龙武里、龙溪首约、洪德巷、栖栅街等街巷,处处可见当年的历史遗存或地名称谓。尤其该区公共城市景观和私家园林的集聚效应,对推动岭南风景园林的发展,尚有值得大力研究的必要。如潘家的大院、南墅、看篆楼、南雪巢、六松园、万松山房、海天闲话阁、听帆楼、清华池馆、晚春阁、船屋山庄、花语楼等20多处庭园,把各个家族居

住区变成了一座座巨大的风景游赏区。一些豪宅大院可驻扎一个军的规模[19],除了行商人家的士子在此吟诗作画、小姐贵妇赏花观月,还定期安排外国洋商集体到此一游。

3 “十三行”对城建影响力的分析

王权、商业和工业,是影响城市形成和发展的三大参变因素。“商品依赖于城市的发展,而城市的发展也要以商业为条件”[20]。十三行时期,“商业”才刚刚渗透到王权城市之中,一定程度上促进了广州的发展。德国地理学家克里斯特勒(Walter Christaller)有句名言:“城市在空间的结构,是人类社会经济活动在空间的投影”。上述广州新出现的城市结构成份,多方面“表明人口、生产工具、资本、享受和需求的集中”(马克思语),加以商品集中的历史事实,正是十三行经济模式的产物。早期的封建城市呈非生产性特质,以纯消耗农业与手工业产品的人居住为主。十三行带来商品经济的繁荣和货币经济的发达,是城市发展程度的重要标志和突出表现。十三行所经营的外贸活动,改变了原来的国际关系及城乡关系,使原来的赋税体制不断向商品经济体制转型;物质、资金的双向流动带来劳动力、人口的流动;商品与货币的联姻,使城市有了内在的动力。

城市发展史证明:商业对中世纪城市带来的变化是巨大而深刻的。十三行所从事的国际外贸业对几千年的封建城市来说是一种新生事物(emergent)。作为一种新因素的介入,不仅会使农耕时代的城市原有物质的数量有所增加,而且会导致一场全面的变革,从而使城市原有实体的性质发生变化(图13):由政治中心变为经济中心,由少数人(如满人)的统治工具变为大众谋求金钱与利润的场所;对外关系有封闭对抗转为开放交流,内部次序从追求永恒的静态形式转为追求功利效益的动态运行和新陈代谢,由此推动社会进步。显然,十三行对广州的促进是一种“反历史”的革命,只可惜不彻底。直到骑楼城市景观的出现,才彻底实现了商业革命的胜利(图14)。

广州“十三行”的辉煌并不是什么先进政策的产儿,而是消极政策中的机会性产物。清政府对世界发展形势并无清醒、理智、前瞻性的认识,依然做着它的“天朝”梦。制度经济学者认为制度是经济社会发展的内生变量,其代表人物刘易斯说:“制度对经济增长的作用,取决于制度对努力地保护,为专业化所提供的机会以及允许的自由等。”[21]“一口通商”、官商包办,无论作为一种制度、一种观念、一种方法,明显地是十分落后的:对全国来讲,既不公平、又无高效率;在国际事务中,最后连唯一的一扇国门也保守不住,连累十三行外贸事业的命运也以悲剧结束。清政府的“保商”、“商欠”、“捐款”等行商制度,清政府对外商的一大套行为管理限制制度,统称为“广州制度”,都是很荒唐的。无论从纵向、还是横向比较,工商业在广州都缺乏自由发展的空间,外贸业与城市的结合并不紧密,清王朝对城市建设发展的限制往往是负面的,经验教训很多。

3.1 商业居住用地长期得不到解决

就在对待“居住活动地盘”问题上,暴露出大清王朝与西方世界多方面的矛盾。中国进入清朝,中央集权一步步发展到顶峰。整个古代城市化就是在中央集权不断发展的大背景下进行的。如何有利于实现中央集权,实现中央对地方的有力控制,消除政治上军事上的潜在威胁则成了统治者第一位的考虑。无论城市发展状况如何,它只是政治设计的副产品。严禁外商进城,出于维护王权的尊严。早期统治者对商人采取敌视和压制态度,认为商人大都是来自另一个阶级,他们通过商业掌握了雄厚的财富,从而形成可能颠覆其统治的潜在实力。由于价值观念、管理模式、国防意识等方面的差异,由于矛盾的深刻性、长期性与多样性,开放贸易、平等互利,持久稳定的局面始终建立不起来。清王朝比唐王朝不如,唐代还准许阿拉伯人建“蕃坊”、办学校,具有纪念性的光塔寺宗教建筑保存至今,清王朝却远远做不到。《雅典宪章》(Charter of Athens)指明,城市的发展主要解决“居住、工作、游憩、与交通四大功能”。十三行时期的政府,除了考虑政治与收费,其他的都可以不再过问。

3.2 缺乏商埠城市基础的港口建设

十三行时期,清政府并不注重“国际商埠城市”的建设,只许可外国少数商船人员在限定的季节入住商馆。一口通商近百年,商馆区一直得不到扩建。即使由老外自建,亦不予支持配合。可怜十来栋夷馆建筑,被大火烧了一次又一次,并殃及大片城区,酿成历史大悲剧。

十三行码头作为外贸内港,“河旁之地”码头堤岸基础设施极差。清政府也一直没有任何积极的建设。倒是“各国商人建马头,泊火轮船,许几输僦值五百两”,[22]可是“所有公司马头向系停泊公司三板船只”[23]不能满足运输要求。商馆前的小海消失,河道凸岸淤塞是主要原因。道光十一年(1831年)发生拆毁英商“巨石盘址构基设栅”(道光《南海县志》卷二十六《杂录下》引《南粤游记》)事件①,实乃缺乏码头设施之缘。当局官员却怒斥行商,欲杀人泄愤。黄埔古村作为十三行的外港,海船始终靠不了岸,只能停在江心。现只有几块条石被指认为当年的码头遗产。该村的农业景观比较丰富,作为港口码头设施景观,确实十分贫乏。

3.3 商业街道缺乏理性规划设计

街道是有活力的城市商业空间。因重农抑商,清朝200多年,十三行160年,整个广州城没能形成一条像样的商业街,完全靠民众自发沿着堤埂兴建,没有做有效地防火、防潮考虑。露天场地作交易场所,并受到严格的军事管制和官商垄断经营制度约束。对洋人,国民采取严格的语言隔离、人身隔离、广告限制等政策。从外销画中可见,其时登船上货多在滩头进行。

4 “十三行”进步基因的终极作用

广州十三行所蕴含的新型经济活力凝成城市发展的“增长极”,明显地推动了广州封建古城外围的建设发展。但由于历史的局限性,正能量的有效发挥还是很不够。研究这段历史有助于人们在培育建设“千年的海上丝绸之路上的广州商埠文化世界名城”,把握经济社会发展的客观规律,避免历史悲剧的重演,顺利地去实施新型城市化的建设转型,以迎接在WTO国际商贸活动中随时而来的机遇和挑战,改变历代消极被动的局面。

注释:

① 十三行“河旁之地”码头堤岸基础设施一直很差,清政府不会修建,只会拆毁。《广州城坊志》载:“道光某年…蕃人夤缘得以巨石甃址,设栅置守,一若厥土为所有者。秣陵朱公桂桢巡抚广东。一日,命驾至海关署,声称欲入洋行观自鸣钟,拉监督同往。比至,降舆周视,勃然怒见于面,趣招洋商伍某甚急,辄指地问曰:‘此何为者?答曰:‘鬼子码头也。公顾监督大言曰:‘内地安容有鬼子码头,我知是皆若辈嗜利所为,我将要伊等几颗头颅乃已。伍某惶恐,长跪于地。于是石工毕集,公喝令毁之,顷刻而尽。旁观万众,惊怛咋舌,无有敢发一言者。”“清官”就是这样作威造孽!

参考文献:

[1] 冷冻,赵春晨,章文钦,杨宏烈.广东十三行历史人文资源调查报告[M].广州:广州出版社,2012.

[2] 曾昭璇.广州十三行商馆区的历史地理[J]//胡文中,等.广州十三行沧桑.广州:广东省地图出版社,2002.

[3][15][16] [美]威廉·C·亨特.广州“番鬼”录[M].冯铁,译.广州:广东人民出版社,1993.

[4] 曾昭璇,等.广州十三行商馆的历史地理[J].岭南文史,1999,(1).

[5] 龚伯洪.商都广州[M].广州:广东省地图出版社,1999.

[6] 广州市荔湾区地方志编纂委员会.广州市荔湾区志[M].广州:广东人民出版社,1998,3.

[7] 广东省博物馆.广州百年沧桑[M].广州:花城出版社,2003.

[8] 戴逸,主编.简明请史(第一册)[M].北京:人民出版社,1980.

[9] 中国第一历史档案馆,广州市荔湾区人民政府.清宫广州十三行档案精选[M].广州:广东经济出版社,2002.

[10] 梁承文,主编.历代名人咏荔湾[M].北京:中国文史出版社,2003.

[11] 广州历史名城研究会.广州十三行沧桑[M].广州:广东省地图出版社,2002.

[12] 番禺市地方志编纂委员会.番禺县志[M].广州:广东人民出版社,1995.

[13] 章文钦.广东十三行与早期中西关系[M].广州:广东经济出版社,2009.

[14] 王元林.清代广州十三行与广州城市建设关系研究[C]//广州大学十三行研究中心.十三行与世界文化名城培育研讨会论文集,2012,12.

[17] 周霞.广州城市形态演进[M].北京:中国建筑工业出版社,2005.

[18] (清)吴震方.岭南杂记[M].光绪二十二年(1896)刻本.

[19] 蒋祖缘.简明广东史[M].广州:广东人民出版社,1987.

[20] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集(第25卷)[M].北京:人民出版社,1998.

[21] [英]刘易斯.经济增长理论[M].周师铭,等,译.上海:上海三联书社,1990.

[22] (清)郑梦玉.南海县志(卷五:建置略·津渡)[M].出版者不详.

[23] (清)梁廷枏.粤海关志(卷二十七《夷商》) [M].北京:文殿阁,1935.

责任编辑:蒋亚林