中国劳动法学发展回顾

——以社会法学会10年年会(2003-2012)综述为样本①

2014-06-26田蒙蒙

田蒙蒙

(西北政法大学,西安710063)

中国劳动法学发展回顾

——以社会法学会10年年会(2003-2012)综述为样本①

田蒙蒙

(西北政法大学,西安710063)

以社会法学10年年会综述为样本,分析中国社会转型最为剧烈的10年中劳动法学的发展状况及其走向,以年会主题为中心线索,在理清脉络的基础上得出年会论题的生成逻辑及劳动法学知识积累、理论创新的路径。另比较教科书的内容体系,发现劳动法学的研究和学科发展缺少劳动法学方法论的指导。基此,要完善劳动法学方法对知识创造、理论创新和学科建设的贡献,同时还方法论在社会法中以应有地位,以知识和方法共塑劳动法话语。

社会法;劳动法学;年会综述;法学方法;知识体系

一、问题的提出

如果说“资产阶级在它的不到一百年的时间的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切时代创造的全部生产力还要多,还要大”[1],那么中国在21世纪头20年,至少到现在,由改革所带来的红利以及社会生态变化亦有如资本主义在其不到一百年间所刷新出的资本主义社会那样不可思议但又如此真实。我国劳动法制建设取得了前所未有的成就,不管是立法上、还是理论发展抑或学术科研教学,皆有长足进步,亦非昔日能及。“改革开放30年,中国社会法学做出了重要理论贡献,这些贡献主要体现着劳动关系契约化理论、劳动者弱者理论、劳动权范畴论、劳动合同立法论、社会保障制度构建论、劳动争议处理制度改革论和非典型劳动关系规制论等诸多理论层面。”这个过程中劳动法是遵循什么样的方法完成如此巨大的知识积累和理论革新乃至制度建构,通过分析2003—2012年10年间年会综述我们可以清晰的看出劳动法学知识的创新运用了一条与现实同步的道路,但理论的创新和知识的积累并没有呈现出一条法学方法论指导下学术规范化道路。笔者认为,如果继续沿此道路发展,劳动法学真正树立自己的话语体系或许还要经历很长一段时间[2]。

本文采用文献分析法对社会法学会自2003年以来10年的年会综述和学术研究回顾进行分析和归纳,在此基础上归纳我们文献综述中已经实然存在的方法,同时比较学习经济法学及其他部门法学方法论的运用及其对学科知识进化的贡献,结合劳动法学与社会保障法学的社会法属性,提出构建劳动法的方法论体系,用以指导劳动法学在自身社会法属性与社会现实紧密结合中发展的经验下发展自己的理论体系、构建自己的制度。

劳动法作为社会主义法律体系中一个独立的重要组成部分,调节所有劳动者的劳动关系,保障其权利实现,关乎社会和谐与稳定。于此意义上,劳动法理论发展及知识积累以及方法论的应用显得尤为重要。从另一个角度来看,传统法律部门划分的法律依据是法律的调整对象和调整方法,相对应于劳动法律学科来讲,内容的独特性和研究方法的体系性则彰昭了劳动法学科的独立地位[3]。

二、分析材料的说明

考究一个学科的建立和发展,我们可以时间为线串出一条学科发展简史。如今一个再微不足道的话题都会充斥着数以千百计的所谓文章来阐释,即便是可以称道的期刊和论文集中亦不免有伪科学、伪命题出现,如何选定可靠可信的资料素材以便进行我们的研究,在当前社会的的确确给我们提了一个问题。

关于30年回顾展望的文章不在少数,亦不乏大家手笔,但学术事业非一家之言,为了保证客观,照顾到学术共同体的参与面,我们选择以年会会议综述或者会议纪要/记录作为分析文本,社会法年会是社会法学界的盛会,最能代表劳动法学知识权威和研究动态,其主导了劳动法和劳动法学的话语权,同时也是劳动法学发展的先锋,引领了中国劳动法学发展的方向和话题[4]。

基此,我们选择将中国目前最大的学术期刊数据库——中国知网(CNKI)——作为数据来源,搜索自2003年至2012年10年的年会综述。进入中国知网页,在“社会科学第I辑”范围内进行,检索项定为全文,检索词分别为“劳动法”、“社会法”进行检索,之后再一次输入“综述”或者“会议记录”、“会议纪要”进行二次检索,之后按年份逐一查询每一年的文献综述或者会议记录、会议纪要。因为没有搜集全面,再一次搜索,步骤同上,不过不再进行二次搜索,只进行一次搜索之后便逐一排查,以免漏掉任何一个文献综述,在此一过程中有部分劳动法学的回顾与展望出现。

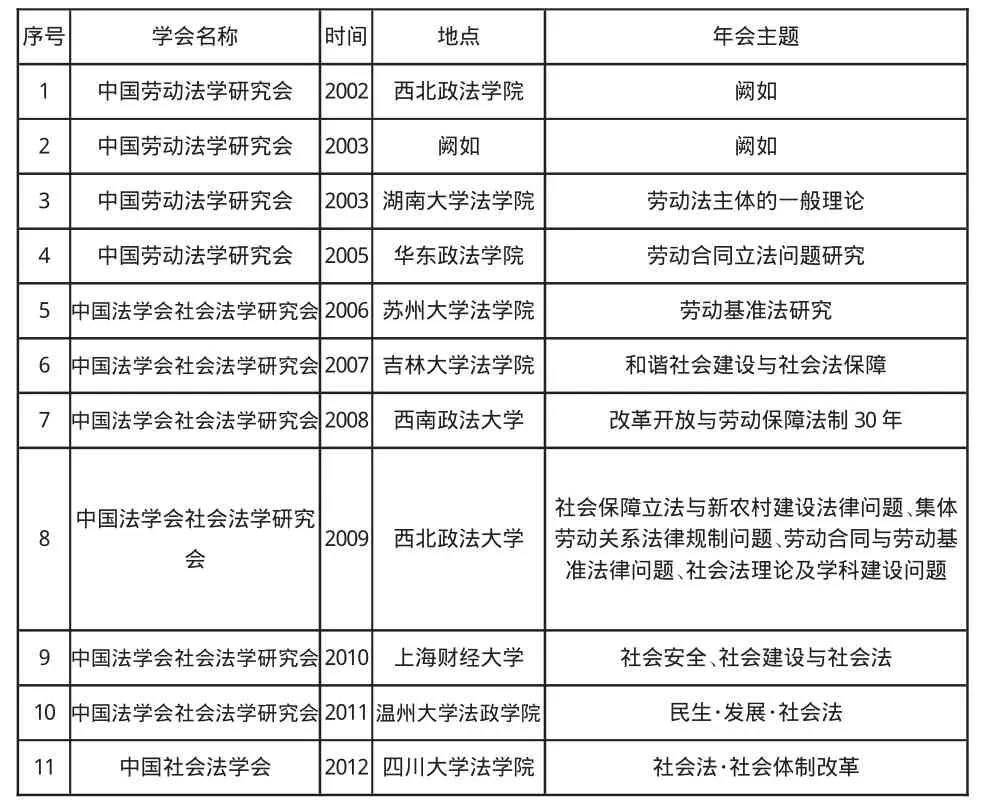

即便如此,在反复检索之后,仍不能全面搜集到全部文献综述或者会议记录、纪要,如此便只有借助公共网络,在互联网中输入百度,在百度搜索项里面输入“社会法网”(社会法网是中国社会法学会的官方网站),之后进入“社会法网”主页,点击“学界动态”,从第一页到最后一页,在此我们找到2008年至2011年的年会预通知,其中2009年年会预通知标有题目但是内容缺失;同时还在“中国劳动与社会保障法律网”中进行检索,其中检索到2006年到2012年的年会预通知,但其中2011年年会预通知阙如,其中列有年会的主题,为我们研究年会综述作了一个指引。最终检索结果见表1。

表1 检索文献综述所得资料

起初本文意欲以2003—2012年10年的年会文献综述为分析样本,然而收集到的年会综述仅有3篇,劳动法学和社会保障法学研究的回顾与展望只有1篇文章,劳动法学和社会保障法学学术研究回顾也限于3篇文章,并且年会预通知(我们搜集年会预通知的目的是年会预通知里面会预告当年年会的主题和分论题,这有助于我们沿着每年年会的主题和论题进行研究)也没有网罗全部,仅限于2006年到2012年7年间。面对这些零碎的资料我们提出了一个问题:“仅仅依靠这些零散的资料我们的研究还能继续进行下去吗?”答案是肯定的。这些资料的不全面会给我们的研究造成很大的困难,使得我们不能很顺利的像我们所预设的那样在年会综述全面的情况下顺利的进行研究,资料不全面时有些侧面的信息不能反馈给我们,但我们紧紧抓住另一个侧面,再进一步扩大搜集资料的途径范围,再进一步补充,抓好一个侧面对于我们的研究就是有莫大助益的,我们就牢牢抓住了年会主题这么一个线索,从中窥见一斑,以求全貌。见年会主题(表2)

表2 2003—2012年中国社会法学研究会年会主题

三、文献知识的解读

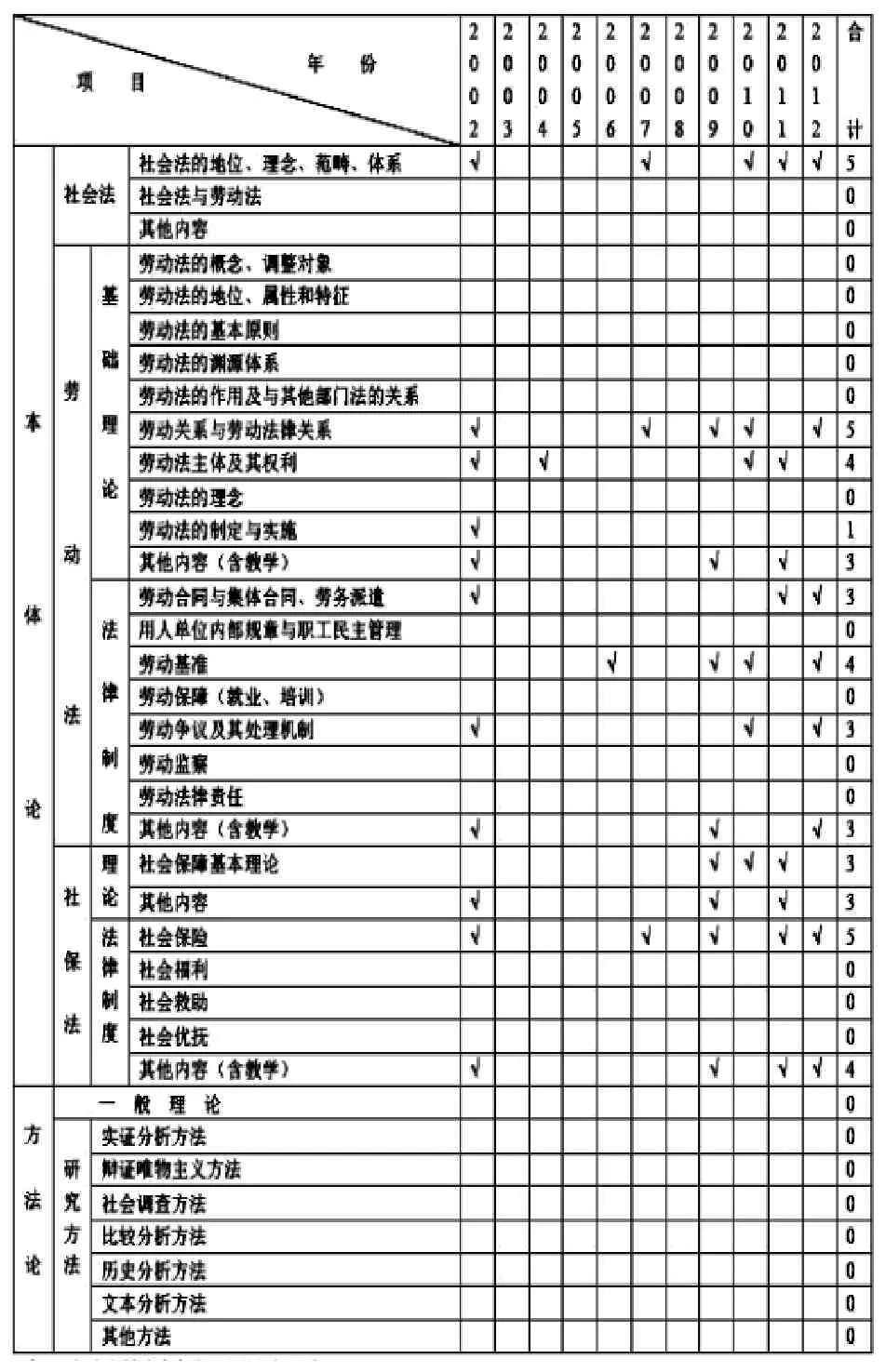

研究年会综述所体现的知识结构我们可以看出:有些知识为劳动法学多次于年会上进行研究讨论。这或许说明此类知识或理论还不成熟或未完善,需要多次讨论研究;或许说明实践中出现新情况,需要从理论上作出解释,而没有知识或者现有知识已不能满足需要,需要及时更新。对我们从历届年会中总结出的年会论题所论及知识(表3)分析:

表3 年会文献综述中体现出的知识结构

具体来看,关于社会法的基本理论的研究探讨共有5次,这可能是因为社会法属于公法和私法之外的第三法域,较公法和私法来讲属于新的法学领域,而劳动法和社会保障法又属于社会法,所以在劳动法与社会保障法和社会法的关系上可能还存在一些未澄清的地方需要解释,并且当新的问题或者话题出现的时候需要我们从社会法的角度予以解释。在劳动法的基础理论方面对劳动关系的讨论共有5次,显然劳动法律规范和劳动法学都是以劳动关系为中心的,并且随着时代的变化劳动关系的内涵和外延也是在适时变化的,厘清劳动关系是我们学习劳动法学和处理劳动争议案件的前提和基础,重要性自不待言[5]。劳动法主体理论研究有4次,劳动者是劳动法律关系的主体,劳动关系也是发生于劳动者之间的关系,没有劳动者就没有一切劳动关系得以承载的主体。劳动关系的主体有劳动者和用人单位两个,加强对劳动者的倾斜保护以及凸出劳动者的地位同时也是人文主义精神的体现。关于教学与科研的讨论共有3次,从学界对于教学科研的重视程度可以看出学界对于知识的生产和传承的重视,这也是社会法学界年会的一大特色。在劳动法律制度层面,研究较多的是劳动合同和集体合同制度,并且近两年集中研究,这跟劳动关系的变化有直接关系,劳动合同作为劳动法律关系固定化的形式和载体,劳动关系的变化必然导致劳动合同的变化;另一个是劳动基准,劳动基准主要包含了工资、工时、劳动安全卫生等,与每一个劳动者密切相关。并且近来社会上发生了很多患有职业病的案例,劳动者的权益得不到很好的保护甚至得不到保护都给劳动法和劳动法学提出了质问。还有就是劳动争议的处理,在我国《劳动争议调解仲裁法》颁布实施以后,如何实施以及实施过程中的问题予以探讨。在劳动法范围内,综合近来年会的主题,我们发现劳动法制的论题主要集中在社会法理论、劳动法主体、劳动关系、劳动合同、劳动标准、劳动争议处理方面[6]。

细致研究劳动法年会的主题就会发现,劳动法的发展是两条腿走路的,一方面有自己知识产生的轨迹和进路,沿着这条路劳动法学完成自己的知识生产和理论创造。如2004年关于劳动法主体的讨论,2005年关于劳动合同的讨论,2007年关于社会保障的讨论。这一条路应该说是很不容易的,我国劳动法一开始便具有了一种“色彩”,而要完成“色彩变换”和知识更新以致进一步的积累,需要几代劳动法学人的努力,此理论一方面可以归结为规范法学意义上的劳动法;相应地,另一方面可以归结为实证法学意义上的劳动法或者称为非规范法学意义上的劳动法,其意为劳动法与现实生活、现实问题的结合,如2006年劳动基准的研究,虽涉及理论问题,但背后突显的却是当前法律对工资工时的规范和规制,2007年的和谐社会建设与社会保障法,2008年的改革开放与劳动保障法制30年,以及2012年的社会体制改革,均关联社会实践的实证法学属性,又可以分为两个层次,一是直接回应当年社会争议案件,从劳动法理论和学理上作出相关案件的劳动法解读,二是与当前社会政策和中央决定相联系,体现出劳动法与时事的紧密沟通,以证明劳动法是个开放的学科,非封闭与落后的学科。总体来看,劳动法“两条腿走路”不仅能够使得其理论有源头活水,也能够使其检测理论的适用性和实用性,调整发展方向,为现实提供智力支持,实现理论持续再造和更新[7]。

劳动法学以其体系性的知识与现实生活中突显出来的劳动法相关问题全面接触深度耦合,完成一次劳动法学与现实世界的全面互动,这似乎才是结构上完整的和逻辑上顺序的。然而似乎是不可能的,因为年会没有那么多的经历去做一次劳动法学与现实世界的全面回应,即便经历和条件是允许的,那么如果每次年会都把工作放在回应现实世界上,那历次年会就会变成程式化的毫无新意的劳动法理论对现实的宣讲,而完成劳动法学知识的创造和知识理论的沟通也就成为不可能。如果说每一次年会的论题都不同于或不完全同于上一次的论题直至所有论题都被在年会中探讨,那么劳动法学中的各项理论知识和制度都有机会在年会中“一展风采”,如此,历次年会的主题和分论题所铺展开来构成的乃是劳动法学盛艳的知识图景。然而这显然又是不可能的,这跟知识的属性和适用价值有关联。从劳动法10年文献综述中可以看出这么一点,即劳动法学年会的主题在基础理论的基础上联系实证问题,并且每隔几年便会再一次把相关理论问题作为年会主题或分论题,理论与实际联系紧密。社会法概念出现多次,自2002年至2012年11次年会共出现6次之多,可见学界把劳动法和社会保障法定位为社会法的意思以及社会法与劳动法的联系。就这样一方面遵循着现实而抽象出学理上劳动法律关系成立、发展与解除或者消灭等的逻辑进行理论澄清、发展和知识生产,另一方面回应社会热点问题,彰显劳动法的与时俱进,争得劳动法在法律领地的话语权。

在我们社会法年会如火如荼的时候,我们或许忘了“法学方法论设计到法学本身所具有的使命和法学学科本身的独立性问题一直处于法学研究的核心领域”。同时,社会法学的发展和研究多采用什么方法,社会法学的知识生产又采用什么方法,劳动法学和社会保障法学又各自采用什么样的方法,社会法学有没有自己特定方法抑或与其他部门法共用一套方法,社会法学的方法有没有体系,这个体系又是什么样的?

应当讲,“方法论是一个二元多层次的结构体系,其中最常用的有两对方法论范畴,即实证分析和规范分析,个体主义与整体主义”。诚然,翻阅我国大陆地区的教科书,不管是最近的还是上个世纪的教科书,多没有关于方法的论述,即便在前言或者序言部门亦没有关于方法论的哪怕一种法学方法的论述。年会主题中没有方法或方法论的研讨,分论题也没有列明有方法论相关。而较之同为第三法域之下的经济法,几乎每次年会都会专门对法学方法问题进行探讨,这或许与经济法学研究中“问题”与“主义”之争的显性相关联,而劳动法作为一门老学科发展到今天也同样因为方法的不统一而存在着“问题”或/与“主义”的争执,但我们并没有从方法论的角度试着作出一些努力,以期能在统一结论的前提下兼容并包,向其他部门法或者其他学科借鉴吸收,完善劳动法的知识体系和内容,提升劳动法的话语权。王全兴教授在经济法理论研讨会上指出:“经济法学作为新兴的法学学科,需要重视传统法学方法的运用和多元研究方法的优化组合。”遵循这样一种逻辑:即法学各学科都需要遵循一定的法学方法完成自己知识体系的构建和内容的完善以至进一步发展;并且经济法学与劳动法学同属第三法域之下的部门法,不仅都需要强调方法对本体的贡献,在某些方面甚或需要采相同或者相似的方法,我们认为劳动法学同样要重视传统法学方法的运用和多元研究方法的组合。如果说由于方法的混乱或者不当,甚至没有方法而出现了伪命题和伪科学,那么有方法而方法各自不统一则造成了学科概念和理论的不统一,甚而“问题”或/与“主义”的论争,这显然不利于学科领域内知识的统一和发展进步。虽然我国劳动法学有了一定的知识积累,但学科体系还未完善,知识沉淀还未完全稳固进而又面临着知识更新和学科转型,此时学界应该建立和完善劳动法学的研究方法,促成在转型时期劳动法学的稳定和劳动法学知识的及时更新、转型。

四、结语

方法论的重要性并非在于要我们在每一个知识点之后缀以相应方法,不可能也没必要。此时它更像一个幽灵,在不知不觉中到了每一个知识产生的过程中。然而我们现在并没有认识它的重要性,更没有给予其应有的重视。这导致了我们的学者在劳动法知识体系尚未完善,知识尚未成熟牢固的情况下进行知识生产和理论创新产生路径依赖,常依习惯行事。导致了不论在适用标准还是在劳动法的知识层次上都有一定的差别,进而产生“问题”和/或“主义”之争。这不免分散我们的精力、延迟我们重塑话语权的进程。

沿着10年综述的最核心内容——主题——进行探索,发现了劳动法和社会保障法学在理论创造和知识积累过程中的一个路径:以劳动法的社会法属性为前提条件,在定位劳动法社会法属性的前提下,逐步提出现实生活热点话题,从学理上进行解释和理论完善,一步步丰富自己的理论,在理论积淀的基础上不断回应现实,并不时的回顾自己的理论,作出修正和完善;也即一条在基础理论发展之上回应现实、照应现实并不抛弃理论的理论现实“两条腿走路”的模式。这样不仅使得我们的理论和学科建设有了发展所需的素材库,而且也验证和纠偏了我们理论的发展。

但仔细考究年会的主题以及主题和论题当中所体现出来的知识结构,却没有发现蕴含其中的方法论指导。从学理上或者说从劳动法学和社会保障法学自身的知识体系上来看,并没有什么严密的逻辑,如果从外部来看倒是显现出一种回应现实的规律,但这并不是说明劳动法基础理论已经完善,而是并没有一个科学的方法给学科知识的发生和发展预设和制定一条道路,让我们在沿着这条路完成所有知识的生产之后再去修补、完善和更新。应当讲,年会主题给我们传达出的是劳动法学和社会保障法学“以点带面”知识发展路径,并不是“以线代面”知识发展路径。虽成体系,但是这体系是需要我们在完成所有知识之后再去找寻一种逻辑构架,进而完成劳动法知识的体系组合。在我们强调效率先行的社会,方法论的缺位或许会延迟我们知识发展的进程,进而影响我们学科的建设和发展。

[1][德]马克思,恩格斯.共产党宣言[M].北京:人民出版社,1997:5.

[2]冯彦君.改革开放30年中国社会法学的理论贡献[J].当代法学,2009,(1).

[3]许中缘.论法学方法论与中国法学发展[J].比较法研究,2012,(4).

[4]刘水林.法学方法论研究[J].法学研究,2001,(3).

[5]管斌.第十八届全国经济法理论研讨会综述[J].法商研究,2011,(1).

[6]黄越钦.劳动法新论[M].北京:中国政法大学出版社,2003:17.

[7][德]卡尔·拉伦茨.法学方法论[M].陈爱娥,译.上海:商务印书馆,2003:122.

[责任编辑:刘晓慧]

Review of the Development of China's Labor Law——Based on the summary of annual conference(2003-2012)

TIAN Meng-meng

Based on the summing-up of the ten annual conference on social law, analyzes the development status and the trend of labor law in last ten years of Chinese violent social transformation. Centering on clues of the annual meeting theme, clear up the skeleton, get annual meeting topic and the path of labor law knowledge accumulation and theory innovation.Compared the content system in the other textbook, found that the labor law research and discipline development lack of labor law methodology guidance. Based on this, we should perfect the contribution of labor law methodology for knowledge creation, theoretical innovation and discipline construction, make the methodology a rightful place in social law, and make knowledge and methodology to mold labor law discourse power together.

social law;labor law;summing-up of annual conference;method of law;know ledge system

DF47

:A

:1008-7966(2014)04-0083-04

2014-04-06

田蒙蒙(1988-),男,山东济宁人,2012级劳动与社会保障法学专业硕士研究生。