链式流程管理在急诊严重创伤患者救护中的应用

2014-06-07洪云靳宏

洪云 靳宏

创伤是一个普遍的国际性难题,在全球范围内,平均约每10人死亡中1例是因外伤造成的[1]。严重创伤在急诊中发生率高,且病情复杂多变,病死率较高。严重创伤患者的死亡含有两个高峰期间,第一个高峰期处在创伤发生后数秒至数分钟内,第二个高峰期为创伤后数分钟至数小时内[2]。链式流程急救护理管理是针对第二个死亡高峰期间的救护管理模式。在最短时间内快速完成病情的判断,并立即建立呼吸循环支持和维持基本生命体征成为救护患者的必要手段[3],从而降低死亡率,提高抢救成功率[4]。本次研究将链式流程管理运用在急诊严重创伤患者的急救护理中,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2012年1月至2012年7月,在我院急诊中心救护的创伤患者共1572 例。根据新损伤严重度评分(NISS)分类,226例列入研究对象,其中男126例,女100例;年龄6~67岁,平均年龄(31.3±20.3)岁。交通伤109例,锐器伤43例,坠落伤42例,压砸伤20例,其他伤12例。随机分为应用链式流程管理救护的链式组113例和应用传统流程管理救护的常规组113例。2组患者在性别比、年龄、及创伤构成等一般情况对比,无统计学意义(P >0.05),具有可比性。

1.2 评分标准 新损伤严重度评分(NISS)[5],即在ISS评分基础上,无论损伤发生的区域,记录患者的3个最严重损伤部位AIS分值,各分值平方后相加。评分标准:(1)轻度:伤者一般无需住院,仅需简单处理。(2)中度:NISS<16分,一般无生命危险,观察生命体征,做好护理及为数千准备。(3)重度:NISS为16~30分,多有较重的休克及基础解剖部位器官伤,生命体征不稳定,不及时救护可死亡。(4)极重度:NISS>31分,病死率较高,以抢救生命为主,生命体征极不稳定,不迅速救助即死亡或难以逆转的死亡。

1.3 研究方法

1.3.1 传统模式救护方法:护理人员遵循医嘱逐项进行抢救护理,传统模式的护理人员按传统方法不设组长,随机人员分工,抢救站位不定,按医嘱逐需操作。

1.3.2 链式流程模式救护方法:急救流程按CPR链式流程复苏标准,其基本流程为:①初步判断病情,确定何种程度的抢救护理支持;通过病史,伤处检查等立即给予处置措施。②呼吸通道管理,对有误吸风险、呼吸功能不全、呼吸道烧伤的的患者,进行气管插管,建立呼吸通路,给予氧疗或机械控制呼吸。③循环系统管理,建立至少一条中心静脉导管通路,必要时建立两条,并备用套管针准备另外一条或两条通路。对于休克病人先进性快速补液,再继以输血,同时检测中心静脉压,维持在12~18cm H2O。④系统查体和检查,对患者进行系统查体,评定患者危重程度,对相应部位行X线、CT、B超等影像学完善诊断;采血、尿标本进行常规、生化、血气检查和配血;建立心电、血压和脉搏血氧饱和度检测。⑤维持生命体征平稳等护理措施。

护理人员组成小组制,每组护理组长为高年资护士1名,组员1名护士。按小组制进行排班。小组成员集中培训熟悉链式流程,强化急救技能与急救操作衔接,明确人员定位。通过模拟现场,对小组成员进行考核。量化急救操作步骤:①护理组长位于患者头位,进行呼吸道的管理,协助医生插管、吸痰,连接呼吸机及调节参数,观察病情。指导护理组员工作,配合医生救治,以达到在抢救时配合默契。②护理组员位于患者体侧,负责循环系统的管理,快速建立大静脉通道,进行心电监护,及时准确的遵循医嘱。间歇期间记录药物、实施时间、采血标本、配血和患者病情变化等。③要求完成气管插管时间在2 min内,静脉通道建立2 min内,完成基本生命支持在5 min内。

患者送入抢救室后,救护人员立即按CPR链式流程复苏标准,培训时人员定位进行抢救工作。

1.3.3 观察指标:①时间:从患者进入抢救室到生命支持操作发挥治疗作用为止,时间以分钟计算。②治疗后恢复情况:分为痊愈、好转、死亡。有效率为各组痊愈、好转患者总数占患者总数的比例。

1.4 统计学分析 应用SPSS 17.0统计软件,计量资料以表示,采用t检验,计数资料采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

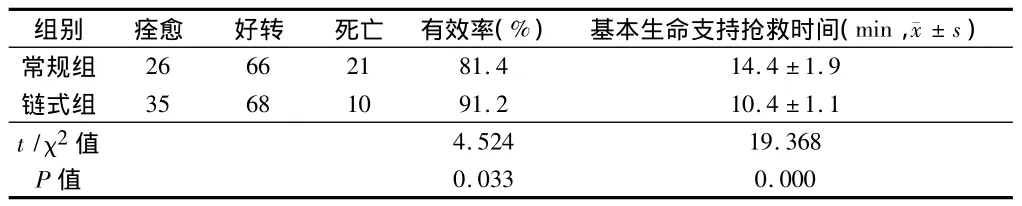

常规组中,患者死亡21例,有效率为81.4%(92/113);链式组中,患者死亡10例,有效率为91.2%(103/113)。链式组有效率高于常规组,差异有统计学意义(P<0.05)。基本生命支持抢救时间,常规组为(14.4 ± 1.9)min,明显较链式组(10.4 ± 1.1)min时间长,差异有统计学意义(P <0.05)。见表1。

表1 2组基本生命支持抢救时间及预后情况对比 n=113,例

3 讨论

3.1 实施链式流程管理模式有效缩短了救护时间紧急事件发生后,以送到医院急诊科或相关科室抢救室为起点,到医生、护士进行紧急处置的最初10 min,称为“白金10 min”[6]。其强调每分钟都要针对性的急救操作,在前后顺序和衔接上必须有条理、科学配置。只有有条合理的救护过程才能达到最大的救护效能[7]。本次实施链式流程管理模式组基本生命支持抢救时间平均(10.4 ±1.1)min,明显低于常规组的(14.4±1.9)min。通过小组制护理人员的合适站位和训练时的组织分工,明确各组员的责任,减少抢救时人为混乱和时间的浪费,在抢救时充分体现时效性,缩短了整个抢救过程的时间。

3.2 链式流程对抢救护理人员技能管理更加严格,提高抢救成功率 通过小组制成员的培训,急救护理人员不仅熟练掌握抢救的技能和技巧,而且提高了判断创伤严重程度的综合能力。在培训过程中对小组成员进行量化指标评定,要求小组护理人员把握好穿刺部位和时间,以及置管、输液工具的选择;掌握好气管插管时间,静脉通道建立,基本生命支持的时间;各项工作规范化、程序化,根据护理人员的技术水平合理分工,保证围绕患者的具体情况设计流程,有条不紊地进行救护;护理组长组织协调,组员各尽其职,有序的进行抢救,同时进行多项操作,协助医生进行各项抢救操作。在本次实施链式流程管理模式组在救护后患者死亡数下降有效率明显高于常规组。在常规组中,人员站位不明、条理不清,紧靠执行医嘱,抢救配合欠到位是致使救护有效率下降,救护时间延长的原因。

3.3 链式流程提高了急诊护理人员的专业知识水平,优化了急诊抢救 在整个严重创伤患者的抢救中,链式流程解决了护理人员所需站立的位置,先后需要做什么、由谁来做和如何做的问题。护理人员通过培训,在协助医生抢救的过程的同时,也可自主进行抢救护理,使得抢救更加有效,提升了规范化抢救的实效、避免了抢救过程中的混乱场面和不必要浪费的时间,确保抢救的有效性和成功率。

总之,链式流程管理的救护指导思想是根据患者的需求从而设计的合理、有秩序的急诊救护流程,能够充分体现以患者为中心的根本宗旨。在救治和护理中,链式流程管理有效完善救护规范、避免隐患薄弱环节,有秩序的救护,降低基本救护时间,达到最大的救治效能。严格的链式流程管理的实施,可有效降低救护时间,提高护理人员专业知识和技术能力,提高救治的有效率,值得运用在严重创伤患者的急诊救护中。

1 Bakke HK,Wisborg T.Rural high north:a high rate of fatal injury and prehospital death.World J Surg,2011,35:1615-1620.

2 张亚卓,赵雪生,李冰,等.创伤链式抢救流程在急救护理中的运用.解放军护理杂志,2006,23:13-15.

3 王力,侯云生,张新亚,等.规范和简化急救流程在严重创伤救护中的应用.护理研究,2005,19:699-700.

4 蓝英,黄柳妮,江汉花,等.优化创伤链式抢救流程在急救护理中的运用.当代护士(学术版),2009,7:55-57.

5 Osler T,Baker SP,Long W.A modification of the injury severity score that both improves accuracy and simplifies scoring.J Trauma,1997,43:922-925.

6 何忠杰.再论急救白金十分钟,解放军医学杂志,2012,37:391-393.

7 王鸿香,邹倚红,陈风莲,等.急救程序化管理对提高创伤救治成功率的调查与分析.护理管理杂志,2004,4:11-12.