伍尔夫女性主义思想的诗学建构与消解——从小说理论到叙事实践

2014-05-26舒凌鸿

舒凌鸿

(云南大学人文学院,云南 昆明 650091)

作为现代派文学的代表人物、女权主义先驱英国作家弗吉尼亚·伍尔夫不仅有意识地将自己的写作纳入到总体文学,同时也对其加以改造,无论在叙述内容还是叙述形式上,都希望发出女性自我的声音。无论作者、读者还是文本意义都受到社会习俗和文本常规的影响。对女性作者而言,同样不是“某种本质属性或孤立的美学规则”①[美]苏珊·S.兰瑟著:《虚构的权威》,黄必康译,北京:北京大学出版社,2002年,第5页。决定了女性写作的特质,她们的写作从叙事结构到叙事内容都无法摆脱文本常规和意识形态的影响。伍尔夫也不例外,其小说中的叙述者也常常处于矛盾状态:既质疑既往男权文学的文本常规,同时又不由自主地对其表示赞同。通过对伍尔夫小说叙事理论及其小说实践的研究,可以看出弗吉尼亚·伍尔夫整个女性主义诗学思想的建构过程,以及这一思想与作者、文本常规和社会语境之间交互作用在文本中的体现。

一、在小说主题及人物话语中呈现女性主义观点

不论作者是否承认,在小说的内容上 (故事层),我们都能或多或少地找到作品内容和时代语境之间的联系,而小说的叙述形式与作者之间及其时代语境的关联,却不是那么易见。因此,在既往的文学研究常常将注意力集中于小说作品的内容分析。实际上,小说作品的内容和形式都与作者、社会语境密切相关,而且形式比内容更能确凿地反映三者之间的关系。在伍尔夫小说理论和叙事实践中,她对叙事方式的选择,也明确地体现出其女性主义的叙事观念与社会语境、文本常规之间的交锋与融合。

1.“客厅”生活的视角与“人生意义”主题的结合;

维多利亚时代的女性写作由于生活环境的限制,常常以客厅生活为写作的主要题材。因此许多评论者认为过去女性所写作的小说是微不足道的,他们在小说中虽然能读到女性的不同观点,但也明显感受到小说弥散着一种软弱、琐细和多愁善感的情绪。他们认为如果一部小说描写了客厅里妇女的感情而不是讲述了战争,那么它就是一本不重要的书。②[英]弗吉尼亚·伍尔夫著,瞿世镜译:《一间自己的房间》,载《论小说与小说家》,上海译文出版社,2000年,第132页。妇女的价值观不仅自然而然与男性的观念截然不同,而且社会上总是男性的价值观占优势。那种足球和体育“相当重要”;时装和购衣“微不足道”的价值观念也不可避免地转移到小说之中。因此,采用非个人化叙事态度,对于伍尔夫而言就具有双重含义,一方面与其他现代派小说家一样,力图使小说更具有艺术性,更加符合文学发展的潮流;另一方面,对女性创作小说而言,非个人化将帮助妇女创作小说突破的狭窄视野局限,并将其创作融入人类共同关注的人生主题,使女性作家的作品获得更多读者的关注。当妇女更大程度地参与社会生活,“成为一名选举人、一个挣工资者、一位负责的公民”之后,“她的注意力,就从过去局限于住宅、个人的中心,转向非个人的方面,而她的小说,自然就具有更多的社会批评和更少的个人生活分析性质”。①[英]弗吉尼亚·伍尔夫著,瞿世镜译:《妇女与小说》,载《论小说与小说家》,上海译文出版社,2000年,第57页。这种变化将会使她们像诗人一样,不仅仅关注细节和事实,而且能够超越个人感情,关注人类命运和人生意义等各种问题。

身为女性主义者的伍尔夫,表达女性自我是其内心的执着追求。因此伍尔夫在其小说里,采取了两者结合的态度,既描写客厅里女人们的故事,又不限于个人情绪的宣泄,采用非个人化的叙事态度,并尽量保持女性作者个人与女性小说作品之间的距离。伍尔夫的小说依然写的是琐碎的日常生活场景,与其他的女性小说家并无二致。维多利亚时代的女性没有广阔的社会生活经验作为写作的基础,女性身体是受到束缚的,伍尔夫深深意识到不仅“……女小说家只有勇敢地承认女性的局限性,才有希望取得杰出的成就”。②[英]弗吉尼亚·伍尔夫著,瞿世镜译:《一间自己的房间》,载《论小说与小说家》,上海译文出版社,2000年,第134页。无论男性还是女性思想的翅膀总是自由的。在伍尔夫小说中,描写客厅和女性情感的渺小空间在人物内心世界的细致描绘和人物意识的自由流动中获得了延展。她将注意力集中于人类所面临共同问题,因为纵使女性拥有“丰富的感受力或敏锐的理解力都无济于事,除非她能将转瞬即逝的个人因素建造成持久不倒的大厦”。③[英]弗吉尼亚·伍尔夫著,瞿世镜译:《一间自己的房间》,载《论小说与小说家》,上海译文出版社,2000年,第151页。女性作家不应局限于对小说人物跌宕起伏的命运进行讲述,更重要的是呈现人类共同的“理想、梦幻和诗意”,让人物成为人类精神生活的一种象征,让读者体验个人与人类、宇宙融为一体的审美意境。让“小说不再是囤积个人情感的垃圾堆”④[英]弗吉尼亚·伍尔夫著,瞿世镜译:《妇女与小说》,载《论小说与小说家》,上海译文出版社,2000年,第58页。,而是展现具有人类普遍性的、共同的思想和感情。

2.揭示并反思男权意识形态对人物思想的影响;

伍尔夫的小说不仅创造了许多优秀的女性人物如《达罗卫夫人》中的达罗卫夫人,《到灯塔去》中的拉姆齐夫人,她们虽然主要在家庭里活动,却不乏对人性和人生意义的深刻洞察。同时,伍尔夫也相对应地创造了许多有传统男权思想的男性,这些男性人物往往作为这些优秀女性人物的对立面而存在。男性人物常常说出维多利亚时代对女性蔑视的语言,小说《远航》中,派帕尔先生认为自己从没有遇到过一个真正令人尊敬的女人。圣·约翰·赫斯特先生评价女性时说:“她们都如此愚蠢。”理查德·达罗卫先生更是发表了大段藐视妇女的冗长议论,并谴责应该妇女运动的急先锋——“战斗的妇女”为“愚蠢而无用透顶”,《夜与日》中的威廉·罗德尼,《到灯塔去》中的查尔斯·坦斯利,《幕间》中的吉尔斯·奥利维尔,他们都有许多蔑视女性的言辞。难怪伍尔夫通过《远航》的女性人物之口得出这样的结论:“(男人和女人)应该分开生活:我们不能相互理解;我们在一起只能产生最坏的结果”。⑤Virginia Woolf,The Voyage Out,pp.44 ~45,21,122,182,London:Hogarth Press,1971.即使在爱情故事《夜与日》中男主人公也希望控制和统治凯瑟琳,他要“控制她,拥有她”。

小说中女性人物话语也往往充斥这种传统女性观的影响。在《到灯塔去》中拉姆齐夫人虽然对失去自我的生活并不满意,但是依然顺从丈夫、依赖丈夫,甚至不愿意“哪怕一秒钟感到比她的丈夫好”。⑥Virginia Woolf,Night and Day,p.518,London:Hogarth Press,1971.虽然专心研究自己的绘画艺术,可是总还是觉得自己顶多是个二流画家,自己的画“永远不会被人看见,甚至不会被挂起来,还有个斯坦利先生在她耳朵边嘀咕:‘女人不会画画,女人不会写作,……”。维多利亚时代女性先天低劣的思想已经在许多女性人物思想和情绪里留下了深深的烙印。即使是激进的女权主义者如《远航》中的伊芙琳·马格特洛伊德,虽然高谈阔论,一再标榜自己要为女性争取与男性同样平等的权利,可仍以当时的成功男性为学习楷模,希望能够复制他们的成功。伍尔夫在小说中塑造了这样的人物,也不停地反思这些人物的行为。她认为女人们依然说着男性社会认可的“天使”的语言,并用“天使”的德行写作小说。美国当代女权主义心理学家卡罗尔·吉利根指出:“天使的声音是通过妇女躯体讲出来的维多利亚式男人的声音”。①[美]卡罗尔·吉利根著:《不同的声音》,肖巍译,北京:中央编译出版社,1999年,第12页。她认为弗吉尼亚·伍尔夫已经对这一问题有了清楚的认识:妇女必须“消除虚假的女性声音”,要让女性开口说话,“就必须扼制住这个天使”。②[美]卡罗尔·吉利根著:《不同的声音》,肖巍译,北京:中央编译出版社,1999年,第12页。伍尔夫“杀死房中天使”的思想,不仅深刻揭示了社会意识形态对男性和女性人物思想的控制与影响,而且深刻反思了维多利亚时代对女权主义思想发展只注重形式上消除两性差异,而没有在实质上根本改变男女不平等面貌的状况。

二、在小说叙述形式上实践“雌雄同体”的小说理念

任何一位女性作家写作都是一种谋求话语权威的过程,正如写作小说行为本身以及署名,都有意识或无意识地为了实现“一种为了获得听众,赢得尊敬和赞同,建立影响的企求”。③[美]苏珊·S.兰瑟著:《虚构的权威》,黄必康译,北京:北京大学出版社,2002年,第6页。伍尔夫在叙事视角和人物话语的内容上,体现自己的女性主义思想,其目的是告诉我们她想“说什么?”,可是“如何说?”才能获得社会的尊敬和认可呢?伍尔夫对这个问题的解决之道是打造一种新的文体形式,一是散文与小说的结合,在文体上实现“雌雄同体”的叙事策略;二是在叙述结构中减少和淡化具有作者特征的叙述者干预,追随进而引领文学主潮,以此获得更多更广的读者群和社会权力话语的支持。

1.强调散文、诗歌与小说文体形式的结合;

伍尔夫对散文和诗歌的偏爱与其广博的学识和开阔的文学视野密不可分。其父为英国著名学者莱斯利斯蒂芬爵士,不仅学识渊博,而且为她创造了一个良好的读书环境,这使伍尔夫拥有与其他女性作家所不同的广阔文学视野。而从1905年开始就持续不断地为《泰晤士报文学副刊》撰写书评,经过长期而持续的写作,成为了英国当时著名的散文和小品文作家。她分析了大量的传统文学和现代文学作品,从简·奥斯汀、乔治·艾略特、笛福、托马斯·哈代、约瑟夫·康拉德、戴·赫·劳伦斯等人的作品,并对小说文本形式与内容提出了很多开创性的真知灼见。甚至站在世界文学的角度,阐述和评价了《俄国人的观点》, 《论美国小说》、《论心理小说家》、《对于现代文学的印象》等等。从文体角度看,散文和小品文比小说更适宜于表达个人的观点和看法,这种长期的散文写作也影响到了伍尔夫的小说创作。她甚至尝试用小说的形式写论文,《岁月》的副标题就是:“根据伦敦/国家妇女事务协会宣读之论文而创作的小说体论文”,运用散文点评和小说段落交替的形式,描写了在几十年间,一个家族妇女生活的全部记录。

小品文以及散文是侧重于表达内心体验和抒发内心情感的文学样式,作者的主观情绪往往融入到客观的社会生活和自然图景的描绘中,并以作者内心深处的真情实感打动读者作为其主要审美特征。因此,散文也成为作家们表达自我情感的重要体裁,这种能够打动读者的情感往往是能超越时限,具有自觉、纯净、永恒的艺术特质。伍尔夫在《现代散文》中,对散文有着一种坚定的信念,认为读者和作者之间的关联是如此密切,无论人们如何定义散文,“但好的散文必须具有一种永恒的性质;它必须为我们拉上帷幔,但这帷幔必须把我们关在里面,而不是在外面”。④[英]弗吉尼亚·伍尔夫著:《现代散文》,载伍尔夫文集《普通读者1》,马爱新译,北京:人民文学出版社,2003年,第191页。这个“我们”是作者和读者,而“永恒的性质”则是由作者、文本和读者共同建构的一种情景交融的审美境界。在伍尔夫小说中存在大量诗意化的书写,与伍尔夫对这种文学体裁熟捻运用不无关系。在K·K·鲁文斯《女性主义文学研究引论》中认为在文学历史上女性与小说是密切相联的,“卵巢的性功能和小说艺术在人类大脑中注定有某种内在联系”。①K· K· Ruthven:Feminist Literary Studies:An introduction.London and New York:Cambridge University,1984,pp.117~118.伍尔夫运用诗歌的形式创作小说,实际上正是一种结合男性特质与女性特质的“雌雄同体”的写作策略。正如伍尔夫在《赞助人和藏红花》中表明其写作态度:“作家是没有性别的”。②[英]弗吉尼亚·伍尔夫著:《赞助人和藏红花》,载伍尔夫文集《普通读者1》,马爱新译,北京:人民文学出版社,2003年,第180页。纯粹男性的脑子和纯粹女性的脑子都不能创作出伟大的作品,只有结合男性和女性特征的脑子才能创造出伟大的作品。在维多利亚时代或者之前的时代,往往认为男性作家擅长文学样式是散文和诗歌,女性作家擅长写作小说,并在小说刚刚兴起的时代占据了首要的地位。但这些小说也常常为评论家所诟病,正如伍尔夫自己在《妇女与小说》中对女性小说所进行的反思一样:“昔日妇女小说之优点,往往在于其天赋的自发性,就像画眉八哥的歌声一般。它不是人工训练的;它纯然发自内心。然而,它也往往像鸟儿啁啾一般唠叨不休——这不过是洒在纸上的闲话,留着待干的斑斑墨迹而已”。③[英]弗吉尼亚·伍尔夫著,瞿世镜译:《妇女与小说》,载《论小说与小说家》,上海:上海译文出版社,2000年,第58页。

因此,女性写作必然面临一种“失语”的状态,无“语”可用。每当女性提笔写作的时候,总是会发现:“男人思想的分量、速度和步伐,和她的大不相同,因此她难以成功地从他那儿挖掘到任何实质性的东西。那位模仿者距离太远,难以亦步亦趋”。④[英]弗吉尼亚·伍尔夫著,瞿世镜译:《一间自己的房间》,载《论小说与小说家》,上海:上海译文出版社,2000年,第135页。女性作者心中纵有千言万语,但当笔尖触及稿纸之时,却发现无法找到适合的句子来表达。针对女性写作的这种“失语”状态,伍尔夫提出了自己的看法,认为当女性应该自由地施展自己的才华,用适于女性自己的形态写作小说,在《狭窄的艺术之桥》中,伍尔夫构想了未来小说的形式,在那些新的所谓小说的作品中,“很可能会出现一种我们几乎无法命名的作品。它将用散文写成,但那是一种具有许多诗歌特征的散文”。⑤[英]弗吉尼亚·伍尔夫著,瞿世镜译:《狭窄的艺术之桥》,载《论小说与小说家》,上海:上海译文出版社,2000年,第327页。因此在伍尔夫的小说创作实践中,象征和隐喻等方法得到了充分的运用。在其著名小说《达罗卫夫人》中,达罗卫夫人缝补衣服的一个细节,被无限延长到主人公头脑中无尽的诗意情思;《到灯塔去》第二部分的诗意化联想已超越于人物的意识,变得无拘无束,人物故事甚至成为了诗意联想的背景;《海浪》一书更是达到了极致,故事性几乎为零,所有人物语言都是一种诗意化的陈述。

2.减少甚至消除小说叙述者的叙述干预;

伍尔夫一生创作了15部小说,其中《雅各的房间》、《达罗卫夫人》、《到灯塔去》、《海浪》四部作品是伍尔夫最具代表性的作品。对伍尔夫四部代表作《雅各的房间》、《达罗卫夫人》、《到灯塔去》,《海浪》进行细致分析后发现:伍尔夫四部作品的叙述者逐渐隐退,向非个人化叙事方向发展。

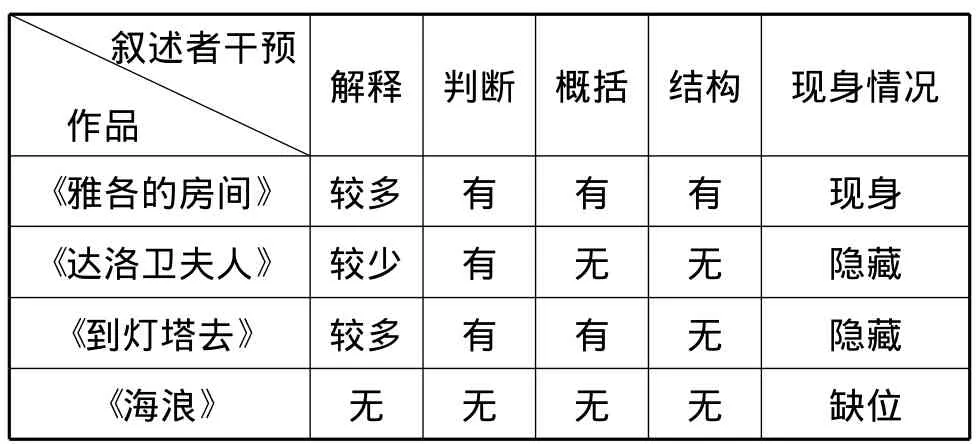

根据查特曼针对叙述者干预⑥谭君强:《叙事理论与审美文化》,北京:中国社会科学出版社,2002年,第76页。的不同分类以及叙述者现身情况,伍尔夫四部作品的叙述者干预状况如下图:⑦舒凌鸿:《伍尔夫的个人化叙事和非个人化叙事》,云南大学硕士学位论文,2005年。

叙述者干预作品解释 判断 概括 结构 现身情况《雅各的房间》较多 有 有 有 现身《达洛卫夫人》较少 有 无 无 隐藏《到灯塔去》较多 有 有 无 隐藏《海浪》无 无 无 无 缺位

在伍尔夫的四部小说中,叙述者干预的情况各不相同。从《雅各的房间》、《达罗卫夫人》、《到灯塔去》到《海浪》叙述者干预逐渐减少。在《雅各的房间》中,既有对故事的干预也有对话语的干预,包括对人物行为的解释、道德评价,也有对故事内容的概括。但在对人物的评价态度上,已经尽量保持客观。《达罗卫夫人》中几乎看不到叙述者的痕迹,叙述者尽量站在人物的角度来表达自己的观点。《到灯塔去》则是两者的综合,非人物的叙述者与人物犹如两条时有交叉的平行线,通过话语的自由连接,各自表达自己的对事件的看法。二者既有融合,又相互独立,创造一种情与景、自我与他者交融共生的审美境界。《海浪》则是非个人化叙事的极端化,非人物叙述者已经被“完全”隐藏,在形式上已难觅其踪。可在内容上,人物却活脱脱说着隐含作者的话,人物无论性别、年龄、身份,都不区分话语风格,仿佛由不同人物展现了隐含作者不同的思想侧面。

伍尔夫虽是现代主义小说的代表人物,但其小说理论及实践已经超越了这一时代。现代主义小说的美学原则是强调小说艺术的独立性,小说叙事形式的非个人化,小说人物描写着重内心的主观真实。这一时期的小说对个人化叙事方式的强调,直接将矛头指向了作者。认为作者在小说中要尽量隐藏自己的踪迹,尽量不干涉或评价人物的行为,尽量不影响读者对小说的阅读和评判。福楼拜是最早开始倡导非个人化叙事的作家之一,他认为在小说中,一定要消除作者的个人化色彩,否则小说就会变得毫无力量。他常常反省自己的写作:“我总是在这方面感到有罪过,因为我总是把自己带入所写的一切事物中”。①G· Becker ed:documents of Modern Literary Realism,Princeton:Princeton University Press,1963,p.91~94.亨利·詹姆斯继承和发展了福楼拜的观点,强调小说要客观展示,要求在小说中“排除作者的武断”。②崔道怡等编:《“冰山理论”:对话与潜对话》上册,北京:中国工人出版社,1987年,第5页。这种反对作者介入小说,小说家必须要完全避免纯粹的叙述,已经走向了极端化和教条化,因此也为后来许多学者所诟病。布斯《小说修辞学》的一个重要贡献就是在对小说细致分析中,有力地批驳了“反对作者介入”的观点。区分了“真实作者”和“隐含作者”,认为隐含作者是作者的“隐含的替身”,“作者的第二自我”,他与作者不同,可也与作者有着必然的联系。对于细心的读者,小说中作者的判断,总是明显存在的,“虽然作者可以在一定程度上选择他的伪装,但是他永远不能选择消失不见”。③[美]W·C·布斯:《小说修辞学》,北京:北京大学出版社,1986年,第23页。

伍尔夫继承和发展了亨利·詹姆斯倡导的小说观念,认为小说不是对人生的模仿,而是作家创造的独立的艺术世界。伍尔夫认为,小说就应该按照其自身的内在逻辑来发展,小说家人格必须要避免介入,如果小说反映了小说家的自我意识,就会促使小说走向狭隘,自然也会妨害小说艺术。因此,表现在其小说创作中,就尽量消灭作家的自我痕迹,形式上不干涉小说故事的发展,不评价人物的行为及性格,这都体现了她的小说整体观和“作者退出”的观点。但是在伍尔夫小说实践中,作者的力量依然强大,她运用了复杂的技巧来操控小说,虽然很多人“乐于时而严肃地写作,时而以写作取乐,却极少有人能象她那样自如地操纵这两种冲动,使它们相互推进”。④瞿世镜编选:《伍尔夫研究》,上海:上海文艺出版社,1988年,第7页。伍尔夫在小说中减少叙述干预,话语中强调作者观点的做法也是有其实际的特殊意图,一方面与文学创作形式发展的潮流保持一致,甚至有意走到前端;另一方面,减少与作者关系密切的小说叙述者干预也确保女性作者的作品获得一种良好的社会反响。在小说中减少了女性作者在叙述形式上的现身,尽量不干预读者的阅读判断,在文本层面促使读者更加关注人物及故事所表达的观点,而不会因为作者的女性身份而对文本形成拒斥态度。

三、女性主义思想在叙事实践中的张扬与消解

伍尔夫是一个自我意识非常强烈的女性作家,她的女性主义观点在小说人物话语中得到强调和张扬。“一个女人一旦能识文断字,你能够教会她相信的只有一件事,那就是相信她自己。”⑤[美]苏珊·S.兰瑟著:《虚构的权威》,黄必康译,北京:北京大学出版社,2002年,第126页。她有意在小说叙事形式上,减少叙述干预,强调非个人化,在小说内容上,强调人物话语的内容,通过人物表达女性观点。这种叙述形式是她作为一个具有开阔视野的女性作家,不断探索新的小说形式的过程中形成的。这种新的小说将与男性作家创作的伟大小说比肩起飞。她的最终目的是要让读者在小说叙述中捕捉不到女性作者的身影,却时时刻刻沉浸在小说的女性思想里,“无所在”却又“无所不在”。她已经真正“像一个女人那样写作,但这是一个忘记了自己是女人的女人”。①[英]弗吉尼亚·伍尔夫著:《一间自己的房间》,载《论小说与小说家》,瞿世镜译,上海:上海译文出版社,2000年,第151页。

尽管伍尔夫本人一再强调让作品非个人化,让叙述形式与作者的女性身份尽量保持距离,但这仅只是一种叙事技巧上的改变,就其实际创作而言,人物、叙述者的观念并未获得真正独立,而是作者伍尔夫思想观念的一种延伸。实际上,伍尔夫的女性主义观点在小说诗意表达中变得模糊不清。这种情况发展到极端的例子如:《海浪》,几乎毫无情节,人物语言缺乏个性,甚至可以说《海浪》就是一部有一定情节的长篇散文诗。对读者而言,散文诗式的小说作品虽可以表达作者细腻的诗情,可以给读者带来更多情感的真切感受,但散文诗的模糊性和不确定性,也促使小说的意义变得飘忽不定,难以捉摸。之所以得出这样的结论,是因为伍尔夫有意减少了读者可理解性和可认识性的因素。伍尔夫并不认为小说写作是认识世界的一种方式,她也不想通过写作小说来阐释世界。“她同世界保持一种并列的邻里关系。……她的形象主要表现幻象和幻觉,她并不借助形象中演绎出某种意义来……”。②瞿世镜编选:《伍尔夫研究》,上海:上海文艺出版社,1988年,第268页。

当伍尔夫一再强调自己女性思想在作品中的自由传达,其目的是建构一种表达女性思想的小说叙事模式,可就创作结果而言,这种表达湮没在一片模糊、抽象的诗意语言之中,让人无法准确窥见其要义。因此,从某种意义上说,也证明了小说本身的特征:小说虽与作者密切关联,却永远保持其独立性。伍尔夫女性主义叙事观既在其小说理论和小说创作中得到建构,也在其小说创作实践结果中被消解了。伊莱恩·肖瓦尔特在《她们自己的文学》中《弗吉尼亚·伍尔夫与双性同体的溃逃》一章里,认为弗吉尼亚·伍尔夫并不认为双性同体是一种现实的东西,只不过“它能帮助弗吉尼亚·伍尔夫避免与她自己的痛苦的女性气质相遇”,她的心中充满了难以遏制的“怒火和野心”,进行双性同体的诗学建构,实际上是要对自己的女性气质和独特的女性经验进行压抑,“这对于标举反抗和差异的女权主义是十分不利的。”③张岩冰著:《女权主义文论》,济南:山东教育出版社,1998年,第107页。

四、结语

从伍尔夫小说理论到写作实践的分析和探讨中,充分证明了在作者创作小说的过程中,特别是女性作家创作小说谋求叙述权威的过程中,充斥着来自社会习俗、文本常规和作者个性以及创作意图之间的一种博弈。在这种博弈中,既有伍尔夫对女性主义思想的建构,也有文本实践结果中对这种女性主义思想的瓦解。小说之可爱,是它多像一只万花筒,构成了一个多义的、开放的世界,等待人们深入探索和再阐释,同时小说之可恨,是它像一个逃脱作者母体的孩子,它走在自己选择的道路上,有时候作者能够握其方向,有时候却也事与愿违。