处理汉语反身代词回指照应问题的范畴类型逻辑(Bi)LLC

2014-04-28石运宝

贾 青,石运宝

相较于英语这种语法严密的语言来说,汉语更能体现出语言的意合性和灵活性。汉语反身代词无疑也具有这种特点,所以文章第一节中我们就将给出汉语反身代词的一些主要的特点。

一、汉语反身代词回指照应问题中的特点

乔姆斯基 (N.Chomsky)将名词词组分为三类,分别是:照应语、代名词(pronominal)①代名词是一种名词词组。例如在语句Mary criticized her中,代名词“her”可以指称任何女人,但却唯独不能是Mary。和指称语(R-expression)②N.Chomsky,Lectures on Government and Binding,Foris:Dordrecht,1981,pp.32 -35.。所谓的约束原则就是对这三类名词词组的指称约束关系进行语法规定的一种理论,而照应语与其先行词之间的回指照应关系则是这种指称约束关系中的一种。这一理论的核心内容则是如下的三条原则:

1.约束第一原则:照应语在管辖语域(governing category)内受约束;

2.约束第二原则:代名词在管辖语域内是自由的;

3.约束第三原则:指称语总是自由的。

汉语中的反身代词并未像英语中的反身代词那样遵守约束原则的要求,而其对约束原则的违反则主要反映在如下的几个问题上:

1.“长距离约束”。例1.1“张三知道王五喜欢自己”中,反身代词“自己”的先行语既可以是“王五”也可以是“张三”。如果是第二种情况,那么反身代词的先行语就突破了管辖语域的限制,这种状况就是长距离约束。

2.主语倾向性。例1.2“张三告诉王五说自己要来”这句,一般都会认为,反身代词“自己”的先行语是“张三”而不是“王五”。程工也指出:“英语的反身代词在回指时不受先行语语法位置的影响,而‘自己’则倾向选择主语先行语,这种现象就被称‘主语倾向性’。”①程工:《生成语法对汉语“自己”一词的研究》,《国外语言学》1994年第1期。

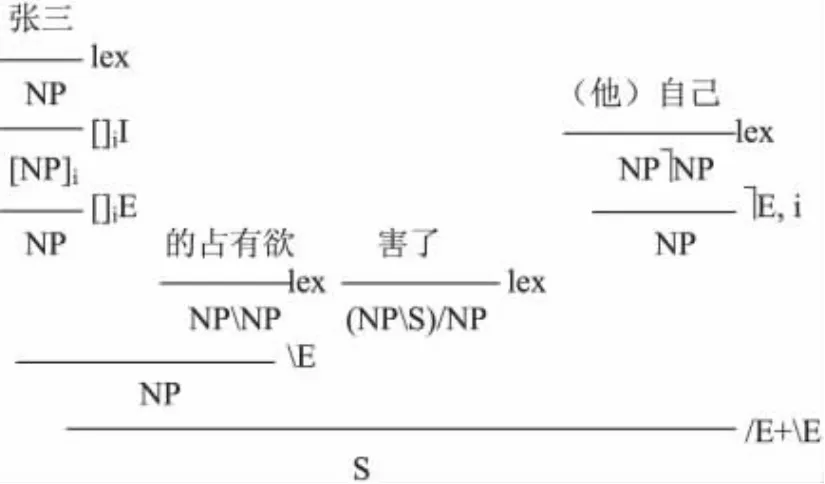

3.“次统领约束”(sub-command binding)。英语中,只有c-command②石定栩将c-command定义如下:在成分结构树形图(constituent structure tree)中,节点αc-command节点β当且仅当支配节点α的第一个分支节点也支配β,且α与β之间不存在支配关系。反身代词的成分才能成为该反身代词的先行语,但汉语中的情况却并非如此③石定栩:《乔姆斯基的形式句法——历史进程与最新理论》,北京:北京语言文化大学出版社,2002年,第241页。。如例1.3“张三的占有欲害了(他)自己”,虽然“张三”并不c-command“(他)自己”,但是反身代词“(他)自己”回指的成分却只能是“张三”,这一现象就被定义为次统领约束。

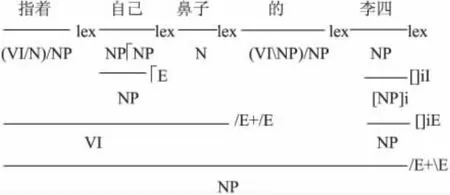

4.先行语后置。英语中,先行语一般位于反身代词之前。但是汉语中先行语却可被放在反身代词后面的位置上④徐烈炯:《生成语法理论:标准理论到最简方案》,上海:上海教育出版社,2009年,第265页。。如例1.4“张三大骂了指着自己鼻子的李四”,反身代词“自己”既可回指“张三”也可回指“李四”。当第二种情况发生时,先行语就位于了反身代词的后方。

二、范畴类型逻辑系统(Bi)LLC

贾戈尔(G.Jäger)在其2005年的专著《A-naphora and Type Logical Grammar》中构建了处理英语反身代词回指照应问题的LLC系统。在该系统中其引入竖线算子“|”以处理语词的多次使用。如果令A和B分别表示范畴,那么A|B的直观含义就是向前结合一个范畴为B的词条,那么范畴A|B就可转换为范畴A。因此反身代词的范畴就可表示为NP|NP。

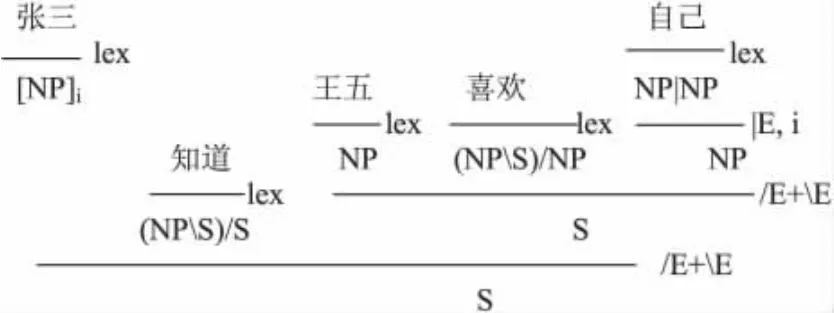

由于竖线算子“|”并不完全是一个毗连运算算子,其可跳过与其毗连的词条向前搜索先行语,所以“长距离约束”的问题和主语倾向性的问题都可被解决。如果以例1.1中语句的推导为例,那么这种推导过程可被展示在图1中。

LLC无法精确处理“次统领约束”和先行语后置的问题,而这则是因为如下的两个原因:

1.为了解决“次统领”问题,我们需要多次使用先行语,即首先使用先行语给出反身代词的回指词,然后再运用先行语的范畴推导出语句主语的范畴。这一问题虽然也能够在LLC中被解决,但是由于贾戈尔在具体的推导(特别是树模式推导)中并未严格遵循先给先行语加标以给出反身代词的回指照应,然后再剔除先行语的标记以便于先行语与语句的其他一些构成部分结合形成语句主语的这一推导过程,所以在LLC中,我们并不能清晰地看到先行语被多次使用的过程和次序。

2.为了解决先行语后置的问题,我们需要竖线算子能够向后搜寻先行语,而贾戈尔所构建的竖线算子却只能向前搜寻先行语,所以这一问题在LLC中也无法处理。

图1 长距离约束问题的处理

为了解决上面的这两个问题,我们要在LLC的基础上做下面的改进:

1.引入一元算子“[⋅]i”以明确标记出反身代词的先行语,再通过公理[A]i↔A体现出先行语的多次使用⑤满海霞:《汉语照应省略的类型逻辑研究》,博士学位论文,北京:中国社会科学院研究生院,2011年,第189~190页。。

2.将竖线算子“|”修改为向前搜寻先行语的算子“⏋”和向后搜寻先行语的算子“「”。

在此基础上,我们可通过下面的一系列定义给出处理汉语反身代词回指照应问题的范畴类型逻辑(Bi)LLC以及其语义解释。

定义2.1((Bi)LLC中的公式F)F=p,A ⊗B,A/B,AB,A ⏋B,A 「B,[A]ip∈{NP,N,S}。

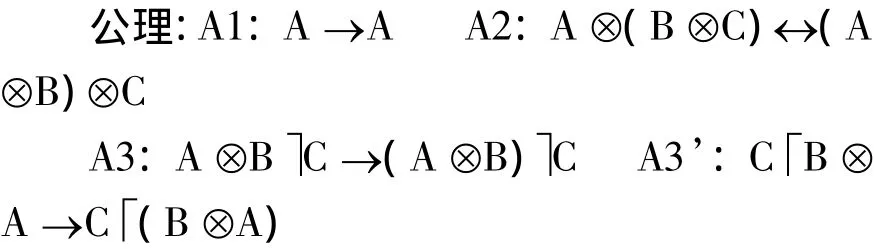

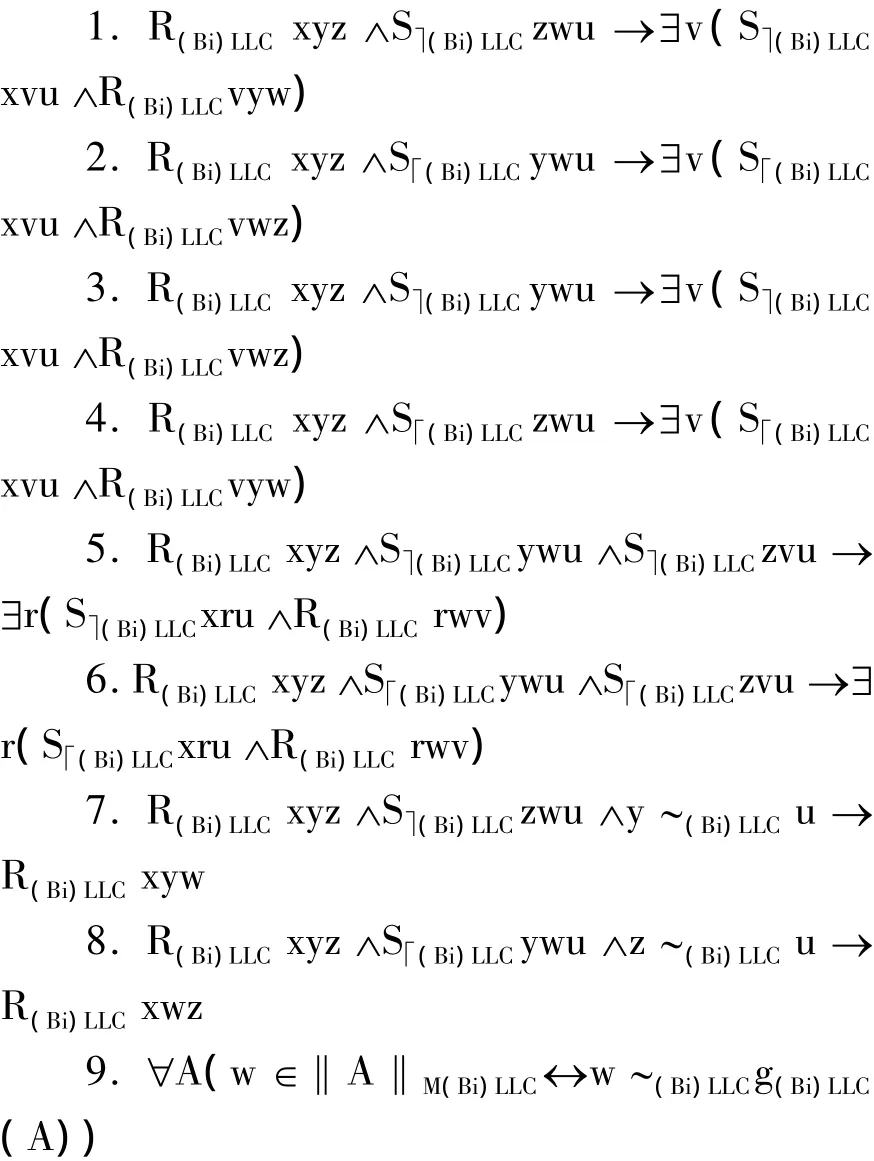

定义2.2((Bi)LLC的公理表示)

推导规则:R1:从A→B,可得A⏋C→B⏋C R2:从A→B,可得C「A→C「B

冗余规则:A⊗B→C当且仅当 A→C/B当且仅当B→AC

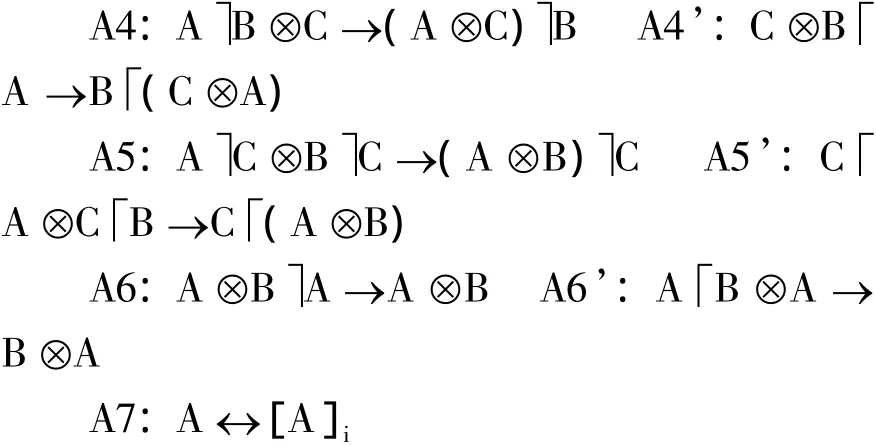

如果令x、y、z为集合 W(Bi)LLC中的任意三个元素,那么R(Bi)LLCxyz所表示的仍然是语言符号串之间的组合关系;S⏋(Bi)LLCxyz表示的是假定与z类似的某一语言符号串做照应语的先行语在x的前面出现,那么x就能被转换成y;S「(Bi)LLCxyz表示的是假定与z类似的某一语言符号串做照应语的先行语在x的后面出现,那么x就能被转换成y;x~(Bi)LLCy的直观意思是x类似于y(这一关系不需要是自返、传递且对称的)。

定义2.6(框架F(Bi)LLC上的限制)(Bi)LLC的框架F(Bi)LLC要满足下面的限制条件,即对于 W(Bi)LLC中的任意五个元素 x、y、z、w、u 而言,下面几个条件都要被满足:

三、(Bi)LLC的可靠性与完全性

为了给出(Bi)LLC的可靠性和完全性,我们首先给出系统中有效性的定义。

定义3.1(有效性) 对(Bi)LLC的任意模型M(Bi)LLC以及(Bi)LLC中的任意非空公式集X和公式A,⊧X→A,当且仅当‖X‖M(Bi)LLC⊆‖A‖M(Bi)LLC。

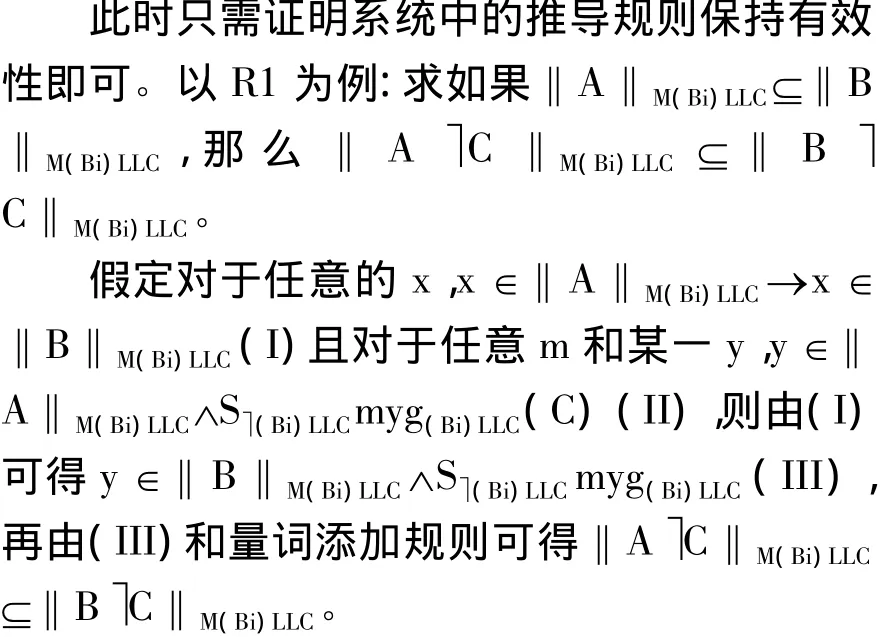

定理3.2(可靠性) 如果(Bi)LLCX⇒A,那么⊧X⇒A。

证明 对(Bi)LLC中推导的长度施归纳。

1.当推导长度为1时,我们得到的是(Bi)LLC中的公理,此时由定义2.5和定义2.6可得(Bi)LLC中的公理都是有效的。

2.假定当推导长度为n-1时结论成立,证明当推导长度为n时结论也成立。

在推导规则为Cut规则、R2或者冗余规则的情况下证明方法相同。

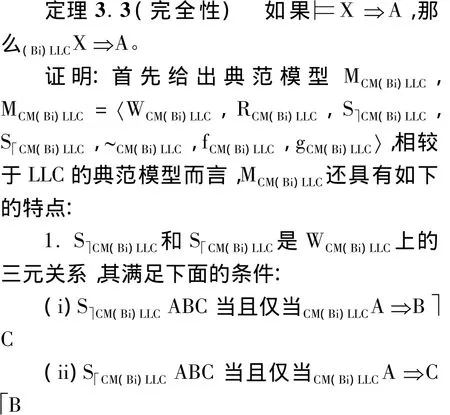

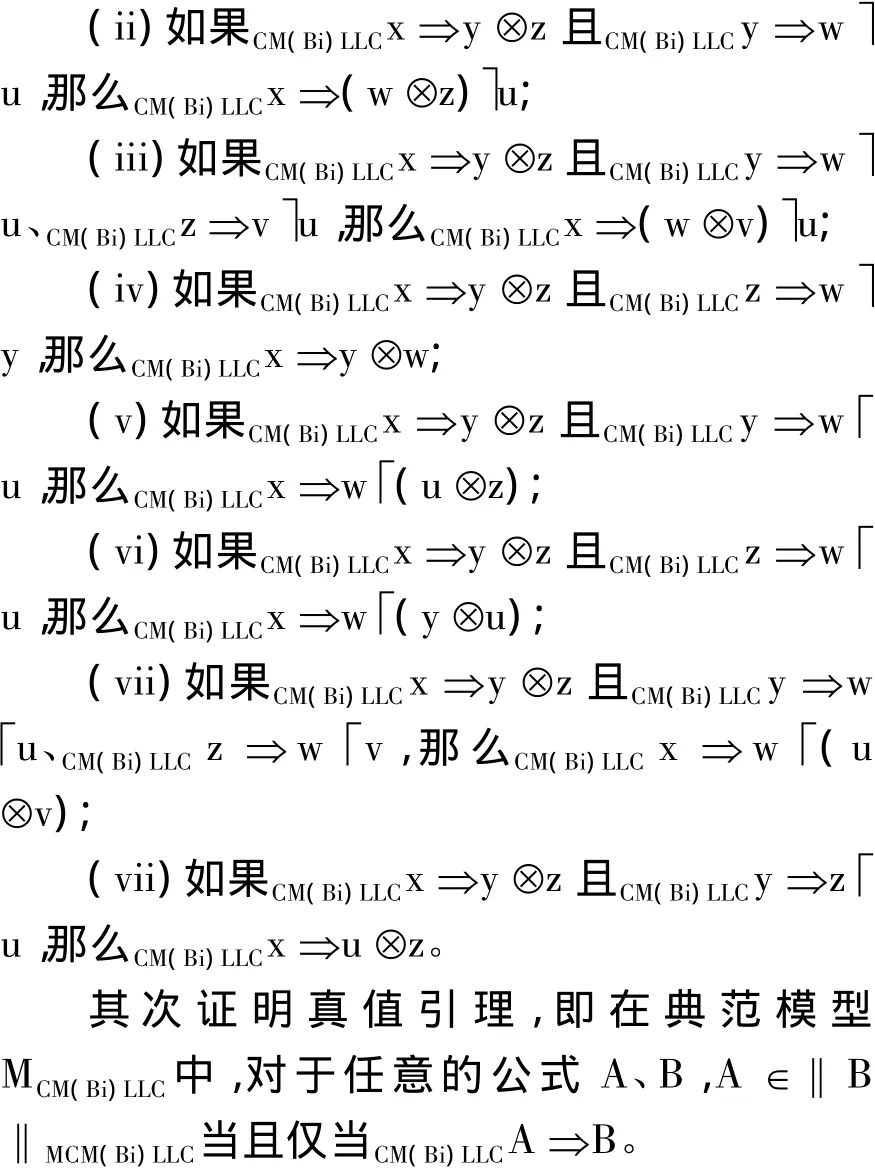

2.由积算子的结合性可得〈WCM(Bi)LLC,RCM(Bi)LLC〉是结合框架,除此之外,还要证明下面的几个框架限制是在典范模型上是为真的:

对B中出现的联结词的数目施归纳。当B为原子公式时,由典范模型的定义可直接推得结论。假设当B中出现的联结词的数目为n-1时结论成立,现证明B中出现的联结词的数量为n时结论也成立。

1.当B=C/D或CD或C⊗D或C⏋D或C「D且C、D中出现的联结词数量和为n-1时。可参考贾戈尔2005年专著《Anapnora and Type Logical Grammar》中的证明①Jäger,G.,Anaphora and Type Logical Crammar,Netherland:Springer,2005,pp.80 -85.。

2.B=[C]*且C中出现的联结词数量和为n-1时,可参见满海霞的博士学位论文《汉语照应省略的类型逻辑研究》。

最后,证明结论的逆否命题,即可得完全性结论。

四、语言学中的应用以及待解决的问题

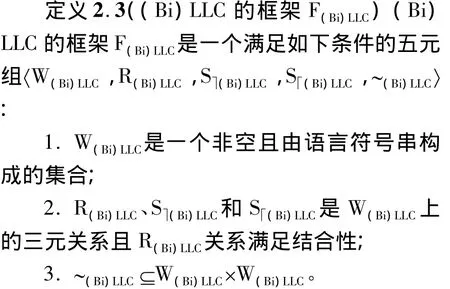

构建(Bi)LLC的目的是为了解决汉语反身代词回指照应中的“次统领”问题和先行语后置的问题。对于“次统领”问题的解决,我们可以例1.3中的语句为例进行推导,具体的推导过程可见图2;而对于先行语后置的问题(如例1.4),我们可将范畴NP「NP指派给反身代词以便于其向后搜索先行语。具体的推导过程可见图3,其中范畴VI是范畴NPS的缩写。

图2 次统领问题的处理

图3 先行语后置问题的处理

由此可见,(Bi)LLC能够解决上文中所提到的几个汉语反身代词回指照应中的主要问题,但却不是全部,还有很多问题有待于进一步的研究和处理,这些问题包括:

1.多重主语的问题。这一问题可被分为如下两种子情况:

(i)主语由合取联结词连接的情况

如在语句“张三和李四的行为害了他们自己”中,主语是“张三和李四的行为”。“张三”和“李四”之间用合取联结词“和”加以连接以构成一个整体成为反身代词“他们自己”的先行语。因此,这个语句应被理解为:张三和李四的行为(加在一起)害了张三和李四,或者是张三的行为害了张三和李四且李四的行为也害了张三和李四。

(ii)主语由析取联结词连接的情况

如在语句“张三或李四的行为害了他们自己”中,主语是“张三或李四的行为”。“张三”和“李四”之间用析取联结词“或”加以连接以构成反身代词的先行语。因此,这个语句应被理解为:张三的行为害了张三和李四或者李四的行为害了张三和李四。

2.反身代词泛代词化的问题。在语句“自己喜欢自己”中,第一个“自己”是一个泛指代词,而第二个自己则是一个“反身代词”,因此如何体现出泛指代词与反身代词之间的转换就是一个需要我们考虑的问题。

总之,汉语反身代词回指照应是一个十分复杂的问题,语言学界中就存在很多不同的理论以对这一问题加以解释或者说明,逻辑学界所构建出的解决方案也是种类繁多。如何在这些语言学理论的基础上对不同逻辑方案进行细致的对比和改进就是一个很值得更深入探索的方向。

责任编校:徐玲英