汉译英小说本族语—非本族语译者人称回指对比研究

——以《红楼梦》译本为例

2021-12-16南京邮电大学陆军工程大学张韵菲

南京邮电大学 吴 建 陆军工程大学 张韵菲 郑 贞

一、引言

回指是重要的语篇衔接手段,英语和汉语在回指的使用方面有系统性的差异。(Jia 2020)这种差异不仅体现在母语创作上,或许也充分体现在翻译作品中。在汉译英小说文本中,非本族语译者与本族语译者相比,是否在回指的使用上呈现出系统性差异呢? 本研究试图通过对比、分析《红楼梦》霍克斯译本和杨宪益、戴乃迭的译本,回答这一问题。

二、回指概念回顾

回指研究,或称“照应研究”,是当代语言学的一个研究热点。(姜望琪 2006)回指(anaphora)指如下一种语言现象,即一个(往往是简略的)语言表达式用来指代同一篇章中(通常是上文已出现过的,但也不排除是下文中的)另一个语言表达式所表达的实物或意义。(许余龙 2006)以回指为对象的最早系统研究是在句法层面上进行的(许余龙 2006),而随着系统功能语言学的兴起,回指研究的重点开始从句子转向篇章,从形式转向功能、意义。Halliday & Hasan(1976)是最早从篇章角度将回指作为重要的语篇衔接手段进行研究的学者。

学界对于回指的分类有不同的标准。黄衍(Huang 2000)将可充当回指的语言要素概括为空项、代词、反身代词、名称和描述语。许余龙(2006)根据先行语的不同形态和句法特征,将回指分为名词性、动词性、形容词性、副词性以及句子性回指。还有一些学者对回指的界定较为广泛,如有学者认为动词时态、预设、情态动词、语调等语言现象均具有回指功能。(Krahmer & Piwek 2021)

虽然语篇回指定义繁多,类别纷呈,但研究者关注较多的是零型回指、代词回指和名词回指,尤其就汉语语篇而言,如陈平(1987)、徐赳赳(2003)均仅讨论了这三类回指。考虑到本研究的研究对象、目的以及数据统计的可行性,本文将主要讨论代词回指和名词回指,且本文讨论的回指仅指“同指回指”或“直接回指”,而非“联想回指”或“间接回指”(有关概念界定参见徐赳赳<2005>和王军<2007>)。

三、英汉回指使用差异及译者风格

英汉语篇在上述几类回指的使用上呈现显著差异:英语重代词回指和异形名词回指,而汉语更多使用零形回指与同形名词回指。这是因为:1) 英语是形合、聚集型语言,而汉语是意合、流散型语言。(连淑能 1993)因此英语语篇更倾向于使用语法功能更强的代词回指,而汉语语篇则偏好零形回指。2) 除非有意强调或出于修辞的需要,英语总的倾向是尽量避免重复。(连淑能 2010)主要原因是:“英语的同义词和近义词极为丰富,数量也比汉语多,因而也便于通过同义词、近义词替换来变换表达方式” (连淑能 2010: 230)。

这就不难理解,英语中同形回指现象很少(强调和修辞除外)。(蒋和舟 2007)而与英语相反,重复是汉语的一个明显特征(陈定安 1998),即使用同形回指的频次大大高于英语语篇。异形回指,接近修辞上的“elegant variation”(有译为“换词求雅”),即使用非代词的替代性表达回指上文出现过的表达。(Leech & Short 2001)

英汉两种语言在回指使用上的差异不仅体现在母语文学文本的创作上,或许也体现在文学翻译作品中。那么,不同译者,尤其是译入语为母语的本族语译者,与非本族语译者相比,二者在译文创作中对篇章回指的使用是否会表现出系统性差异?本文通过比较《红楼梦》霍译本与杨译本在人称回指使用上的异同,试图回答这一问题。

四、《红楼梦》及其译本中的人称回指比较

在英汉叙事性语篇中,有很大一部分回指指向文本中的人物角色,而《红楼梦》这种人物繁多的古典小说更是如此。我们且将这类回指称为“人称回指”。本文将人称回指分为三类:零形回指、代词回指和名词回指。梁丹丹(2003)认为,这三种形式的回指是记叙文中使用频次最高的人物指称方式。但由于《红楼梦》中零形回指识别带有一定的主观性,我们仅仅关注人称回指中的代词回指和名词回指。

本文基于Antconc检索软件进行定量统计。在数据统计的基础上,对一些特定回指项目进行人工排查、检验,以确保数据统计的可靠性。另外,由于修辞型人称回指(概念见下文)无法通过软件定量统计,该部分统计数据均由笔者通读统计对象章节人工识别获取。

(一)人称代词回指

人称代词回指表达式是英汉语句法上通用的词语接应方法。(刘礼进 1997)Halliday & Hasan(1976)认为,在人称代词中只有第三人称代词才堪当文内词语照应的功能;第一、第二人称的所指通常要联系文外情景,参照话语角色来确定。

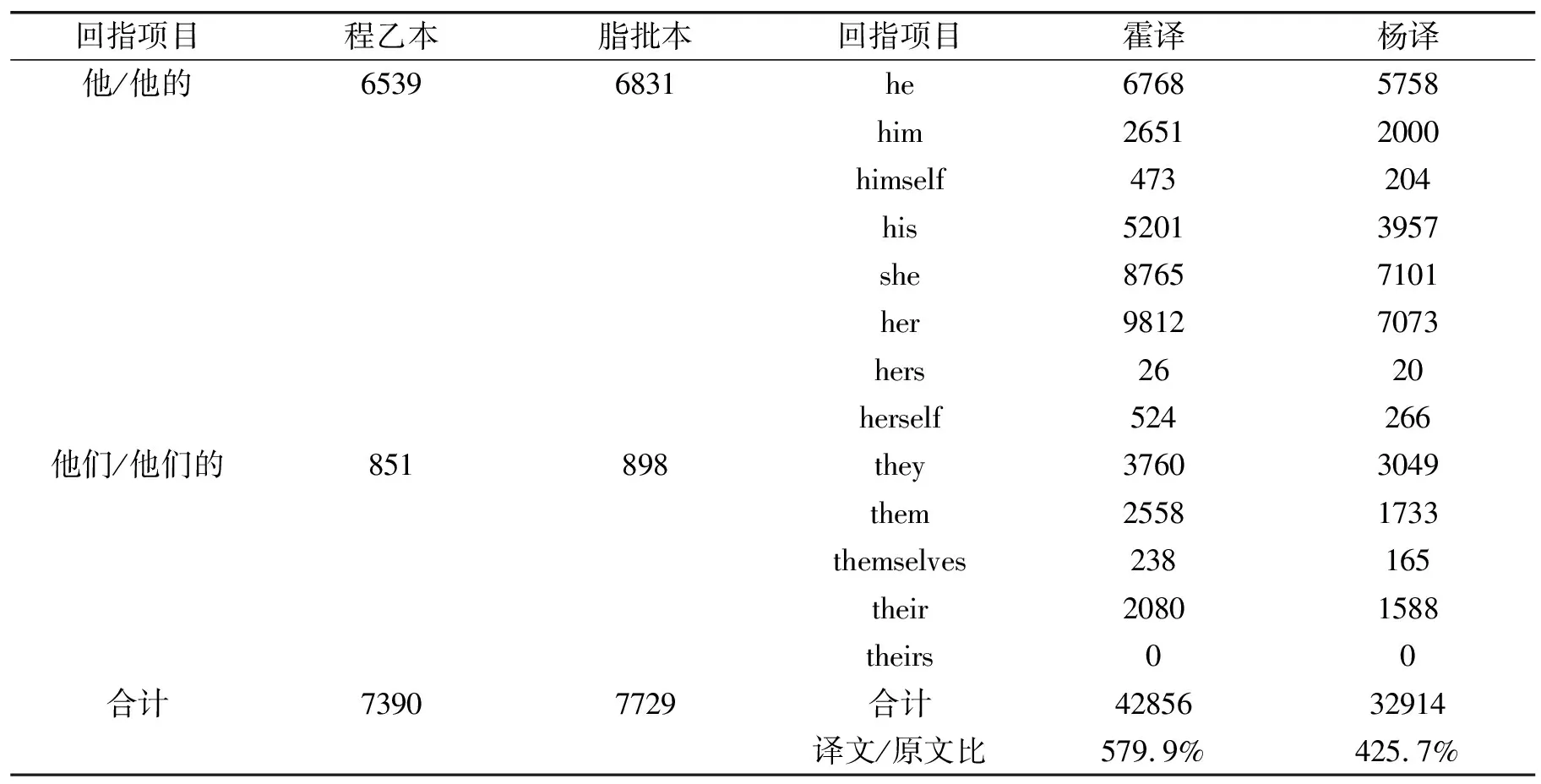

《红楼梦》中的第三人称代词回指共有四类:他、他的、他们、他们的。而对应的英语第三人称代词则丰富许多。下文比较《红楼梦》原文与霍、杨译本(1)两个译本参考的底本不同:霍译本为程乙本,杨译本为脂批本。因此单独统计。在第三人称代词(2)《红楼梦》中没有女性第三人称代词“她”,男女皆用“他”来指代。回指使用方面的数据统计对比(详见下页表1)。

从表1可以得出两组数据:1)杨译本的代词使用量是霍译本的32914/42856=76.8%。2)霍译本、杨译本的代词使用量与各自参考的原文比例分别为579.9%和425.7%。

表1 霍译本、杨译本指人代词回指对照表

上述数据表明,不管是从使用代词的绝对数量来看,还是从译文/原文代词使用比来看,霍译本在代词使用量上均显著高于杨译本。仅从数据上看,霍译本的语篇衔接特征比杨译本更加符合英文语篇特征。但还应考虑一个重要因素,即尽管霍译本和杨译本各自参照的程乙本和脂批本字数差别不大,两个译本的字数差距却很悬殊,对比见下页表2。

通过表2不难看出,霍译本参照的程乙本共846 669字,译文有833 146个单词,译文/原文比为98.4%。而杨译本参照的脂批本原文共862 008字,而译文全文只有625 960个单词,译文/原文比72.6%。两个译本的用词数量比竟达惊人的4∶3。从叙事学角度看,杨译本之所以简洁,在某种程度上也归因于其对原文做了行为主义叙事(behaviorist narrative)策略的改写。所谓行为主义叙事,即以客观叙事或外聚焦为特征的叙事,重在描写人物的语言、行为与相关场景,而非其思想和情感。(普林斯 2011)从下例可见端倪。

原文:话说史湘云说着笑着跑出来,怕黛玉赶上。

(曹雪芹 2017: 313)

译文:As Shi Xiang-yun, fearful that Dai-yu would pursue her, turned and fled...

(Cao & Gao 1974: 414)

原文:话说史湘云说着笑着跑出来,怕黛玉赶上。

(曹雪芹、高鹗 1999: 568)

译文:As Xiangyun ran out of the room to escape Daiyu...

(曹雪芹、高鹗 1999: 569)

从上述译例可看出,霍译本将原文中的心理活动“怕”字译为“fearful that”,而杨译本则予以省略,仅译出了人物的行为。

仔细对比两个译本发现,两译本的篇幅之所以有如此大的差距是因为两位译者奉行了不同的翻译原则,即“杨译简洁,霍译翔实”(冯庆华 2006: 4)。较之杨宪益、戴乃迭,霍克斯作为来自英语文化的译者,译入语读者意识更强,常常“为不漏掉字里行间的隐含意义,甚至不惜冒着‘啰嗦’的风险”(冯庆华 2008: 9)。

因此,考虑到两个译本4∶3的篇幅比,表2中的数据落差属于合理区域。

表2 霍译本、杨译本与各自底本字数统计

(二)人称名词回指

从某种程度上讲,名词回指是篇章回指研究的主要组成部分之一。正如Reinhart(1999)所言,在理论语言学中,回指这个术语最常见的用法是指两个名词性词语被赋予相同的指称值或范围。廖秋忠(1986)将回指分为同形表达式、局部同形表达式和异形表达式。徐赳赳(1999)更明确地将名词回指分为同形、部分同形、同义、上下义和比喻五个类别。本文讨论的是《红楼梦》中的人称名词回指,为了方便数据统计与讨论,仅将《红楼梦》中的人称名词回指区分为同形回指和异形回指。

1)同形人称名词回指

《红楼梦》中的同形人称名词回指一般以简单重复人物姓名的形式出现。这也是汉语叙事文体中普遍存在的一个重要回指类别。例如:

一时宝玉来了,宝钗方出去。宝玉便问袭人道:“怎么宝姐姐和你说的这么热闹,见我进来就跑了?”(3)画线部分为回指项目。

(曹雪芹、高鹗 1999: 572)

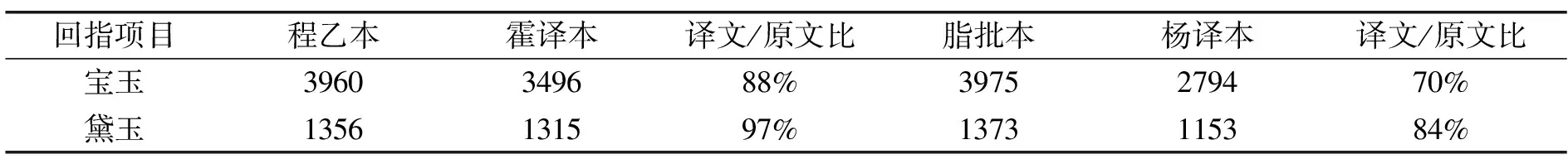

《红楼梦》中同形人称回指使用频次较高,这符合中文语篇衔接中不忌讳重复主题信息的特点。而其译本中对应的同形人称回指均少于原文,这也符合英文的语篇衔接特征。比如,男女主人公贾宝玉和林黛玉的姓名在《红楼梦》中的出现频次均高于其英译本。两人名字在《红楼梦》及其两个英译本中的出现频次见表3。

从表3数据看,两个译本的同形人称回指使用频次均低于原文。通过进一步观察发现,原文中的同形人称回指一般替代为译文中的人称代词回指或异形人称回指。这在某种程度上说明两个译本均没有受制于原文的衔接特征,而倾向于选择符合英语语篇特征的衔接手段。杨译本中同形回指的译文/原文比低于霍译本。表面上看,杨译本衔接比霍译本更接近英文语篇衔接特征。但还需要考虑到其他因素:第一个因素仍然是杨译本篇幅小于霍译本篇幅;第二个因素是杨译本由于追求简约的风格,在译文中常常省略掉对话中指向说话者的同形回指,如表4。

表3 霍译本、杨译本部分同形回指对照表

表4 霍译本、杨译本详略风格对比示例

原文中出现回指“湘云”2次、“宝玉”1次。对于第一个“湘云”,两译本均用了代词回指“she”替代;而后面两个回指项目,霍译本全部译出,杨译本却均予以省略。

综合以上两个因素,霍译本、杨译本在同形人称回指的使用方面没有实质性差异。

2)异形人称名词回指

本文按照《红楼梦》中的异形人称名词回指的功能将其分为两类:一为人际关系指示型人称回指,二为修辞型人称回指。

a. 人际关系指示型人称回指

人际关系指示型人称回指,顾名思义,即表明人物之间关系的回指。徐赳赳(2010)即将回指的功能概括为连句成篇、简洁生动、显示人际关系等。这类回指一般只起到显示人际关系的简单信息传递功能,或者仅仅为了避免重复。汉语语篇对避免重复这一功能的运用远远不如英语语篇广泛。如下例:

他母亲(4)“他母亲”指薛蟠的母亲薛姨妈。道:“何必如此招摇!咱们这进京去,原是先拜望亲友,或是在你舅舅处,或是你姨父家,他两家的房舍极是宽敞的。”

(曹雪芹 2017: 86)

人际关系指示型回指在《红楼梦》原文中的使用频次介于同形回指和修辞型回指之间。总体而言,作为语篇衔接手段,此类回指在英语语篇中的使用频次高于汉语语篇(参见表4)。而《红楼梦》两译本均在一定程度上使用人际关系回指来替换原文中的同形回指或零形回指,如例(1)和例(2)。

(1)

原文:地下女人们忙进里间问李氏,李氏起身笑着回[贾政]道:“他说方才老爷并没叫他不肯来。”

(曹雪芹 2017: 335)

译文:One of the serving-women went into the inner room to ask Li Wan. She rose to reply out of respect for herfather-in-law: “He refuses to come because he says his Grandpa Zheng hasn’t invited him.”

(Cao & Gao 1974: 446)

(2)

原文:王夫人摸挲着宝玉的脖项说道:“前儿的丸药都吃完了没有?”

(曹雪芹、高鹗 1999: 632)

译文:Strokingher son’s neck fondly Lady Wang asked: “Have you finished those pills prescribed for you the other day?”

(曹雪芹、高鹗 1999: 631、633)

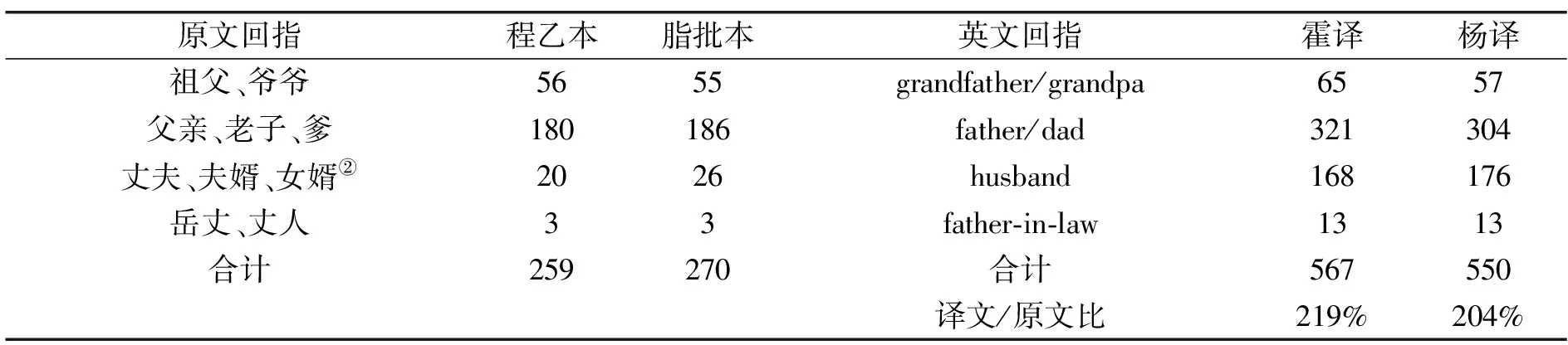

例(1)是替代“贾政”这个零型回指例,例(2)是替代“宝玉”这个同形回指。通过表5来了解两个译本在人际关系回指方面的使用情况。为了方便统计,本文仅统计了表男性人际关系的回指词,且去除了两译文中普遍与原文不对应的人际关系回指(5)一为可用于自我谦称的回指,如“儿子”“侄儿”等,译文中一般予以省略或替换为第一人称词“I”;二为用于他称的较为亲昵的回指,如“宝哥哥”“宝兄弟”等,译文中大多译为“Cousin Bao”。。为了保证数据统计的可靠性,本文只统计了下列4项,并逐项进行人工排查。

表5 霍译本、杨译本男性人际关系词对照表

两个译本的人际关系回指词使用频次均超过原文的两倍,充分体现了英汉语篇的差异,也证明了两位译者均熟谙英语语篇衔接的特征。但整体上看,霍译本稍高于杨译本。若考虑篇幅问题,该数据差别也在可接受范围,并不能反映两译本在人际关系回指词的使用上有质的差异。

b. 修辞型人称回指

本文中的修辞型回指是指起表明人际关系以外功能的异形名词人称回指,这类回指往往承担一定的修辞功能。高卫东(2009)认为,回指语不仅有对象提取功能,而且有非提取功能,其中包括修辞功能,并讨论了指示词语、光杆专有名称、专有名称短语、类属名词和比喻回指的修辞功能。池昌海、曹沸(2012)认为,名词回指还具有实现言外之意、使得形象更为丰满的功能。

通过对《红楼梦》原文和译文的详细分析,笔者得出以下结论:修辞型人称回指一般有三种修辞功能,即丰富衔接功能、身份描述功能、丰富人物情节功能。

第一种指主要履行丰富衔接功能的回指。如例(3):

(3)

原文:那赵姨娘只得忍气吞声,也上去帮着他们替宝玉收拾。

(曹雪芹 2017: 379)

译文:Aunt Zhao was obliged to swallow her anger and endure these taunts in silence. She climbed up onto the kang and made a show of helping the others with the injuredboy.

(Cao & Gao 1974: 491)

例(3)中,译文将“宝玉”替换为“boy”,避免使用同形回指,利于照应类型的多样化。

第二种指对所指人物身份进行中性描述、提供额外信息的回指。如例(4):

(4)

原文:贾芸忙上前请了安,宝玉让坐,便在下面一张椅子上坐了。

(曹雪芹、高鹗 1999: 716)

译文:Jia Yun advanced to fall upon one knee, and was offered a chair opposite hishost.

(曹雪芹、高鹗 1999: 717)

例(4)中,“host”回指“宝玉”,丰富衔接的同时,提供了额外的身份描述信息。

第三种指对所指人物含有评介或对情节构建有辅助作用的回指项。如例(5):

(5)

原文:看看三日的光阴,凤姐宝玉躺在床上,连气息都微了。

(曹雪芹 2017: 385)

译文:By the third daythe patientswere so weakened that they lay on their beds motionless and their breathing was scarcely perceptible.

(Cao & Gao 1974: 503)

例(5)中,凤姐和宝玉被处理为“the patients”,不仅是新的衔接手段,还提供了额外的情节信息。

和原文相比,《红楼梦》译文中的修辞回指使用呈如下特征:

1)数量大、种类多。《红楼梦》属传统小说,对于修辞型人称回指的使用较少。而译文对修辞回指的使用频次则大大高于原文。观察一下《红楼梦》中主要人物宝玉在原文与译文中的回指情况。原著对“宝玉”的回指中,同形回指“(贾)宝玉”和代词回指“他”占绝大多数;而两个英译本中对宝玉的回指除了同形回指“baoyu/bao-yu”和代词回指“he/him”之外,还有“boy”“patient”“host”“author”“afflicted person”“occupant”“heir”“listener”“sufferer”等修辞型回指。2)修辞功能全。原文中的修辞回指一般局限于丰富衔接功能,如“众姐妹”等,但译文中的修辞回指涵盖全部3种功能。

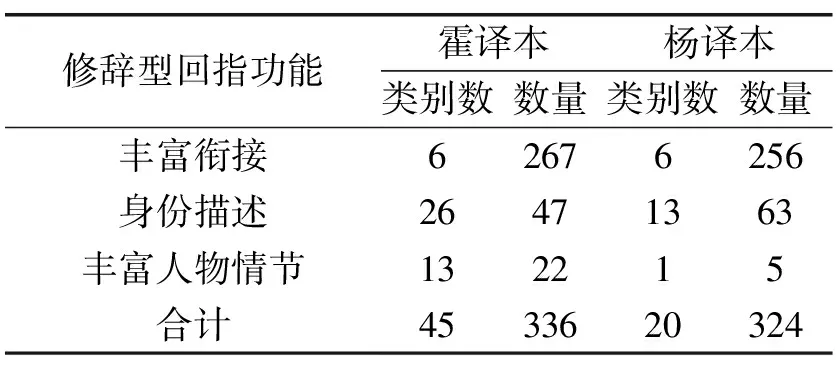

修辞型回指的广泛使用是英语语篇衔接的重要方式,也是映射作者写作风格的重要指标,因而也是评判汉语文学英译风格的重要参数。为了解霍译本、杨译本对修辞型人称回指的使用情况,本文对两译本中第二十一章至第三十章共计10个章节中的修辞型回指做了统计,具体数据见表6:

表6 霍译本、杨译本修辞型回指功能、数量对照表

为了更加直观、清晰地对比两译本对3类修辞型回指的使用情况,本文统计了两译本共有的修辞型回指以及各自独有的修辞型回指。笔者将下列回指按照3种功能做了标注:1) 表示丰富衔接功能,2) 表示身份描述功能,3) 表示丰富人物情节功能。详见表7。

表7 霍译本、杨译本共有的修辞型回指项目(共15项)

表6、7数据显示,两个译本共同使用了15项修辞回指项目,其中起丰富衔接功能的有6项,起身份描述功能的有8项,起丰富人物情节功能的回指仅有1项。再看两译本各自独有的修辞型人称回指。

表8数据显示杨译本独特的修辞型回指仅4项,修辞功能均为身份描述。

表8 杨译本独有的修辞型人称回指(共4项)

表9数据显示,霍译本使用的独特修辞回指共29项,远远高于杨译本的4项。其中丰富衔接功能回指0项,身份描述功能回指17项,丰富人物情节功能回指12项。综合表6—9,可得出如下结论:

表9 霍译本独有的回指项目(29项)

1)两译本修辞型回指使用频次相当。霍译本共计使用修辞型回指333个,略多于杨译本的324个,但考虑到二者的篇幅比,杨译本使用修辞型回指的频次或高于霍译本。

2)霍译本修辞型回指使用种类更为丰富。霍译本使用了共计45种修辞型回指,杨译本使用了20种,霍译本是杨译本的2倍以上,即便二者篇幅不等,霍译本的45类修辞型也远高于杨译本。

3)两译本回指修辞类型分布不同。在丰富衔接型修辞回指使用方面,两译本数量相当,霍译本绝对数量略高,种类相同,考虑到两译本篇幅比,杨译本占比更高。在身份描述型修辞回指使用方面,霍译本使用47个,少于杨译本的63个,但霍译本使用了26类,是杨译本的2倍。考虑到篇幅问题,杨译本数量优势更为明显,但霍译本依旧在种类上占优。在丰富人物情节型回指使用方面,两译本差距最为悬殊。霍译本使用了13类,共22例,杨译本仅有1类,共5例。霍译本中丰富人物情节的回指确实使得其译文中的人物更形象、情节更生动,展现了相当的文体价值,如霍译本在描写宝玉生病时用了“afflicted person”“sufferer”等词,在宝钗劝架时使用了“peacemaker”一词,这些回指的使用让情节更加丰富、有趣;而在描写“多浑虫”媳妇时,译者使用了如“limmer”“mattress”“soubrette”等感情色彩较为强烈的词语,起到了很好的人物形象刻画效果。另外,在霍译本使用的独特回指中,有一些是非英语文化的译者不容易想到的,如“toxophilite”等。

五、结论

霍译本和杨译本都是非常优秀的、经过时间检验的译本。从本文所调查的人称回指来看,两个译本均契合英语语篇衔接的特征。两译本在代词、同形名词人称回指、异形人际关系指示型人称回指的使用上未呈现显著差异,但在修辞型人称回指使用上,霍译本的种类更为全面和丰富,其译文语言也因而更加生动。《红楼梦》霍、杨译本在人称回指使用上表现出来的差异,或许体现了母语译者与非母语译者的思维差异。