明清时期常州地区慈善机构考略

2014-04-24胡梦飞

胡梦飞

(南京大学,江苏 南京 210093)

中国是世界上最早倡行与发展慈善事业的国家,慈善事业在中国有着悠久的历史传统和深远的思想渊源。明清时期是中国古代慈善事业发展最为成熟和完善的时期,这一时期慈善组织和慈善机构大量出现,慈善机构的管理也日趋周密和完善,各地开展的慈善活动更是数不胜数。常州,古称毗陵、武进,位于江苏省南部,长江三角洲中心地带,北邻南京、镇江,东与泰州相连,南接无锡,与苏州隔太湖相望,自古以来就是江南鱼米之乡和商业重镇。明清时期常州地区也出现了众多的慈善机构和慈善设施,其中既有养济院、义庄等慈善机构和慈善设施,也有育婴堂、普济堂、清节堂等善会和善堂。①本文在依据相关史料的基础上,以明清时期常州地区的慈善机构为主要考察对象,在论述慈善机构设置及分布情况的同时,分析其日常的经营和管理,探讨慈善事业发展过程中的特点及遇到的问题,以求为当今慈善事业的发展提供经验和启示。

一、明清常州养济院和义庄的设置及管理

明清时期的统治者对慈善都较为重视,不但恢复和发展了前朝的一些官办慈善机构,而且还创设了包括养济院、惠民药局、栖流所等在内的众多慈善机构。养济院无疑是其中最具代表性的官方慈善机构。

(一)养济院

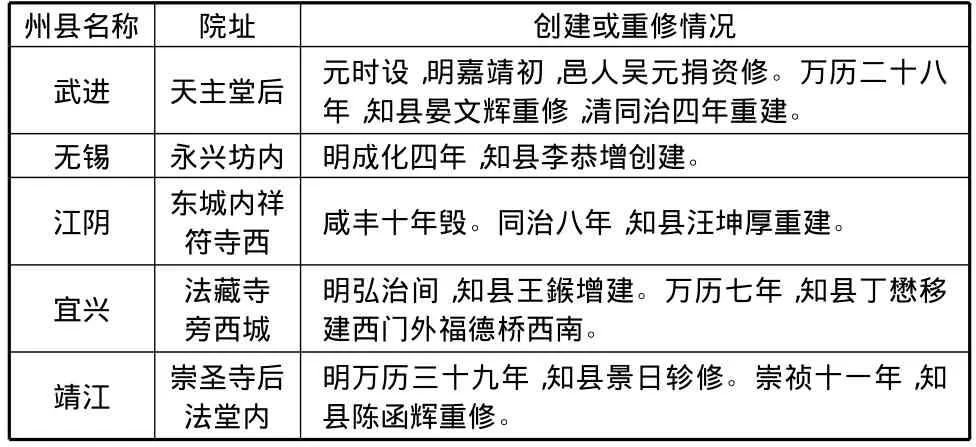

养济院是在明代由官方倡设的抚恤孤老的慈善机构。该制度由朱元璋创设,并且终明一世,这种养济院在全国不断得到推广和普及,在兴盛时期达到了各州县都有一所,个别财力宽裕的州县则有两所。清承明制,重建和新设了许多养济院,使得清代养济院的数量相比明代大为增加,地域范围也日益扩展。养济院无疑是明清时期常州地区数量较多、分布较广的官方慈善机构。下表即是笔者依据相关史料对明清时期常州地区养济院的设置及发展情况所做的简单统计。

表1 明清时期常州地区养济院设置及分布情况表

由上表可以看出,作为官方慈善机构的养济院基本上都由地方官员创建,大都有固定的场所和房屋。光绪《武进阳湖县志》记载武进县养济院的设置及管理情况:“(养济院)在武进子城厢一图天主堂巷,元时建,明嘉靖间重建。万历二十八年,知县晏文辉重建。国朝雍正间重修,同治四年重建。例有漕项恤孤银九百十四两四钱五分二厘,闰月加银二十二两一钱二分一厘。口粮米一千九百二十一石九升六勺,闰月加米一百五十七石七斗五升七合六勺。额养孤贫七百七人,每年人各支银一两二钱九分三厘,米二石八斗六升二合”。[1](P119-P120)养济院的经费主要来源于官府的拨款和地方官员的捐助,由于资金不足,其收养孤贫有着严格的名额和地域限制,主要采取定期发放钱物的方法救助残疾孤贫。

养济院作为官方慈善机构,其本身存在着一些难以克服的弊端和问题,如经费不足、管理混乱、贪污腐败等。入清以后,养济院虽然几经整顿,但最终还是无可避免地趋向衰败。同时,由于养济院有名额和地域限制,而急需救助的老弱孤贫残疾者又为数众多,尤其是外来流民的大量存在,这在客观上为清代善会和善堂的大量出现提供了新的空间。

(二)义庄

相对于官方色彩浓厚的养济院,义庄无疑是明清时期常州地区较有代表性的民间慈善设施。义庄,亦称义田,是宋代出现的一种私人兴办的公益性慈善组织。宗族中个别有地位、有权力、有钱财的人,捐献或购买一定数量的土地,作为本宗族的共同财产,这种土地称为义田,管理义田及其地租收入的组织或机构叫做义庄。北宋皇祜元年(1049年),范仲淹在其家乡苏州首创义庄。此后,各地设义庄、置族田成为风气。元代设立义庄者尚不太多,明代义庄的数量有所增加,清代则是义庄发展的高峰期,民间设义庄者急剧增多。义田的收入主要用来救济族内鳏寡孤独老弱病残生活贫困者、举办义学和补助本族贫苦子弟的学费、修理庙宇祠堂和祭祀祖宗、继续添置土地等。虽然义庄具有浓厚的封建特点,但它在救济乡村的弱势群体,推动乡村文化教育的进步和发展,改良乡村的社会风气,提升乡村人们的道德水准,稳定乡村社会秩序等方面发挥了重要作用。

由于临近苏州的范氏义庄,再加上慈善氛围和宗族观念的影响,使得清代常州地区也出现了数量众多的义庄。光绪《武进阳湖县志》记载,当时的武进县境内主要有盛氏和蒋氏两处义庄。其中盛氏义庄:“在武进河南厢铁市巷,同治七年奏建,为县人盛康遵父命置。有祠房一所,田一千一百三十三亩有奇,岁收租钱给祠墓祭扫并族中贫寒读书、应试、婚丧等用。”[1](P125)蒋氏义庄:“在武进大有乡岗角,嘉庆十四年建,旧为县人蒋合度置。有田一千一百六十亩,岁收租钱给银祠墓祭扫并族中贫寒耕读、婚丧等用。”[1](P125)除武进县外,清代常州府所属其他州县境内也设有数量众多的义庄。《江苏省通志稿·民政志》记载无锡县境内的义庄竟然有45处之多。[2](P65)由此可见,清代常州地区义庄的设置可谓极为普遍。

二、清代常州善会和善堂的创建及管理

宋明以降,儒、释、道三教渐趋合流。三教中有关慈善的思想对中国民间社会的慈善事业产生了深远的影响。于是,佛教和道教劝善书在江南地区极为盛行,《太上感应篇》《文昌帝君阴骘文》和《觉世经》三部善书在民间社会更是备受尊崇。善书的广为流布,僧尼、道士及士绅、商人的广泛响应,使得明清时期尤其是清代涌现了众多善会和善堂。官方的倡导和推动,再加上民间力量的积极参与,清代常州地区同样出现了数量众多的善会和善堂。按照其内容和功能的不同,可将清代常州地区的善会和善堂划分为育婴类、普济类、清节类、丧葬类等几大类。

(一)育婴类善堂

育婴事业源于中国古代的溺婴之劣习。早在汉唐时期,民间就有溺杀男婴之事,但溺女婴却在明清之际极为盛行。育婴事业在两宋时期比较发达,但在元明两朝走向了衰落,直到明末,育婴慈善事业才逐渐复苏。清人陈康祺在其笔记《郎潜记闻》记载育婴堂:“元明之世,育婴堂尚未通行。自国家忠厚开基,发粟振(赈)饥,岁不绝书,孤独鳏寡,各得其所。世祖皇帝讲筵触发,特严溺女之禁,海内始知育婴为善举,然在官尚无常饩也。仰维孝庄皇后首颁禄米,满汉诸臣,以次输助,不数年,由京师以达郡县,育婴之堂,遍天下矣”。[3]

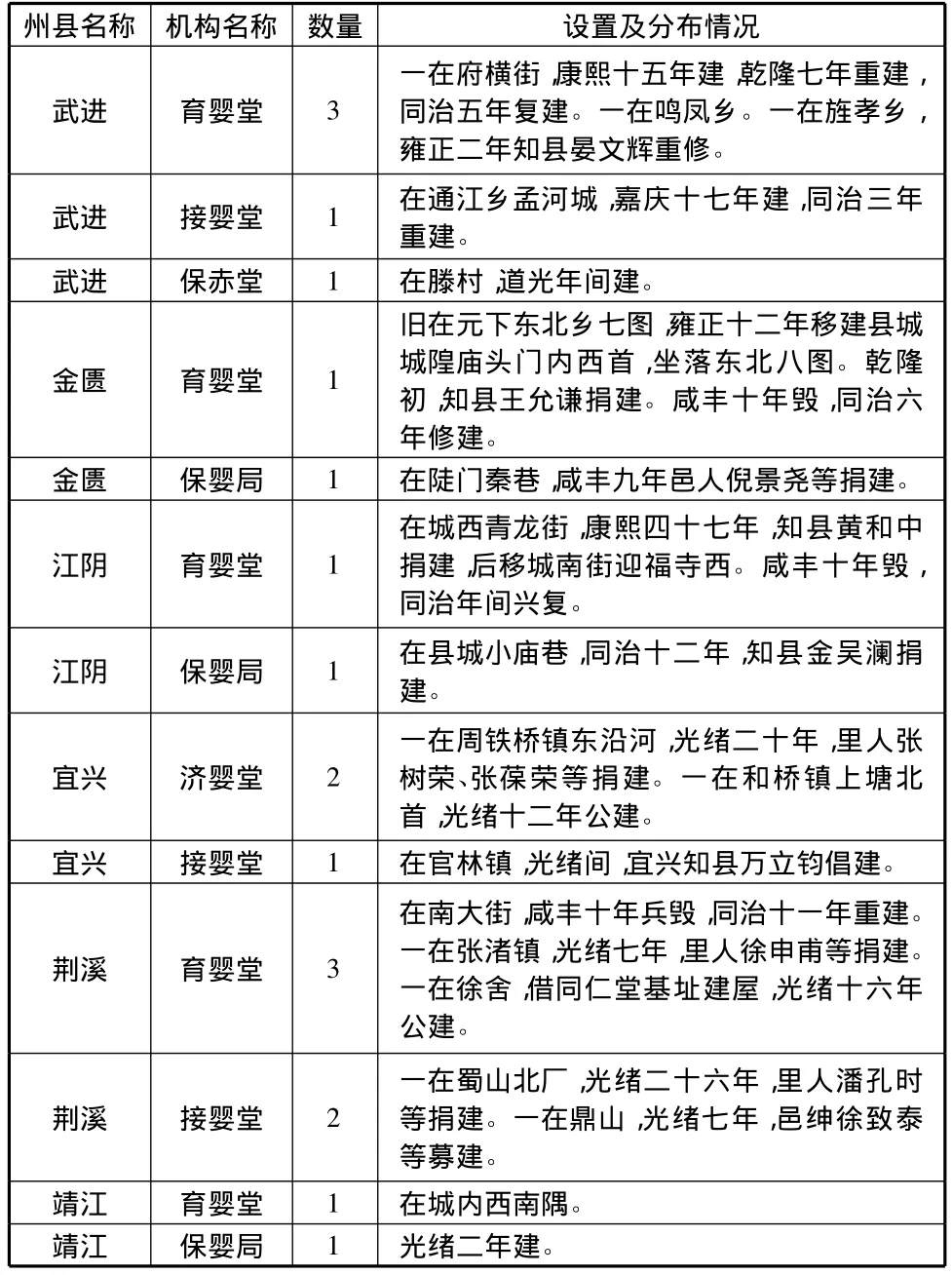

清代育婴堂早在顺治年间就已出现,至康熙、雍正两朝,江南各府州县治大都创设育婴堂,至雍、乾之交,各地形成了兴办育婴事业的高峰,数量明显增多,管理制度也日趋完善。清代育婴堂“有一套完善的行政管理制度,实现了经费筹措多样化,资金管理经营化,弃婴收养普遍化,弃婴保育职业化,出路安排社会化”。[4](P118)表2即是笔者依据相关史料对清代常州地区育婴类善堂设置及分布情况所做的简单统计。

由表2我们可以看出,清代常州地区育婴慈善机构建立的时间大多是在社会相对安定的康熙、雍正、乾隆年间以及太平天国运动后的同治、光绪年间,这也是整个清代育婴慈善事业发展的两个高潮期。育婴慈善机构不但数量众多,分布地域也很广泛。清代常州府共管辖八个州县,而境内的育婴类善堂却有十余处之多。常州府所辖各州县几乎都有育婴类善堂的分布,甚至部分州县的乡镇也有育婴类善堂的设置。虽然大多数州县的育婴堂由地方官员倡建或捐建,但也有部分育婴类善堂由地方士绅或商人创建,民间力量在育婴慈善机构建设中发挥了重要作用。

表2 清代常州地区育婴类善堂设置及分布情况表

清代常州府武进县城内共有三处育婴堂,其中以康熙十五年创建的府横街育婴堂创建时间最早、规模最大。光绪《武进阳湖县志》详细记载了府横街育婴堂的创建及日常管理情况:“(育婴堂)在子城厢一图府横街,康熙十五年建,乾隆七年,知府王敛福重建,同治五年重建。旧有田二百五十八亩,岁收租钱哺养婴孩。分内外堂,内堂设乳妇十八人,日各给米八合,柴菜钱十二,工钱十。夏给帐,冬给被,外堂设乳妇二百九十一人,日各给钱二十。内堂婴孩二岁,日给米一合,三岁三合,四岁四合,五岁五合,菜钱四文。外堂婴孩哺养至四五岁,留于内堂,给米抚养。又新增贫妇自乳一条,照外堂给其工食、衣服。一年后减半,三年后停止。又内外堂婴孩夏给单衣、裙裤、肚兜,冬给棉袄、裙裤、帽鞋。”[1](P120)由此我们可以看出,清代常州地区育婴堂管理之严密。

(二)普济类善堂

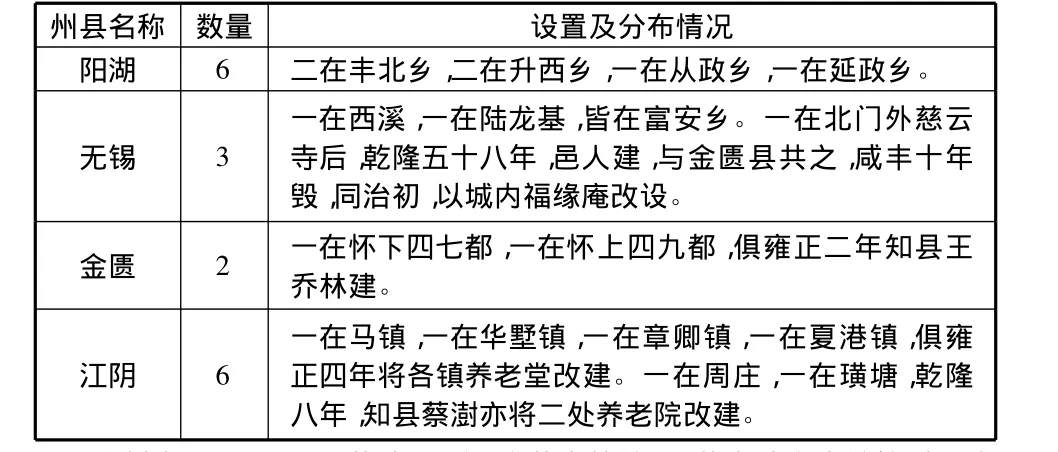

“普济堂最初是由民间社会自发创立的以救助鳏寡孤独贫病之人为主的民间慈善机构。它的产生与流行是与官营慈善机构养济院的衰败密切相关的”。[5](P131)普济堂是为补养济院之不足而产生的这种观点在乾隆以后几成公论。据目前发掘的资料来看,清代最早建立的普济堂在江西袁州,康熙五年(1666 年)即已创设。[6](P328)而产生深远影响的却是康熙四十五年捐资兴建于北京广宁门外的京师普济堂。该堂主要收养外地来京的孤贫残疾者,冬施粥,夏施茶。由于得到朝廷的支持和褒奖,京师普济堂的影响逐渐扩大。但普济堂真正在全国得以推广,则主要得益于雍正二年(1724年)朝廷倡导在各地建立普济堂的诏谕。正是在雍正皇帝的认可和肯定下,普济堂的设置一时极为盛行。表3即是在依据相关资料的基础上,对清代常州地区普济堂的设置及分布情况所做的简单统计。

表3 清代常州地区普济堂设置及分布情况表

由表3我们可以看出,清代常州地区的普济堂数量众多,且分布相对集中,普济堂主要由地方官员创建,并由原来各镇养老堂改建。关于清代常州地区普济堂的日常管理,光绪《武进阳湖县志》记载阳湖县普济堂:“在阳湖东直厢直街,乾隆三十九年建,(乾隆)五十年增建。旧有钱九千一百千存典,田六百十余亩,芦荡四十余亩,岁收租息钱给养老废孤寡。老废额六十人,日各给米麦八合三勺,菜钱八,冬给棉袄、絮被、裤褂、帽鞋、席。孤寡额一百五十人,各给钱二百。同治十三年,暂设普济会,有田一百十四亩,市房一间,岁收租钱给养老废额二十人。月各给米二斗,钱二百,并给敬节堂未补额之节妇月米一斗。”[1](P121)由以上内容我们可以看出,清代常州地区普济堂的经费主要来源于田地、房屋的租金及存典利息等,对收养的孤贫数量也有严格的名额限制,主要采取定期发放钱物的方法对孤贫残疾进行救助,其日常管理与养济院基本相同。

(三)清节类善堂

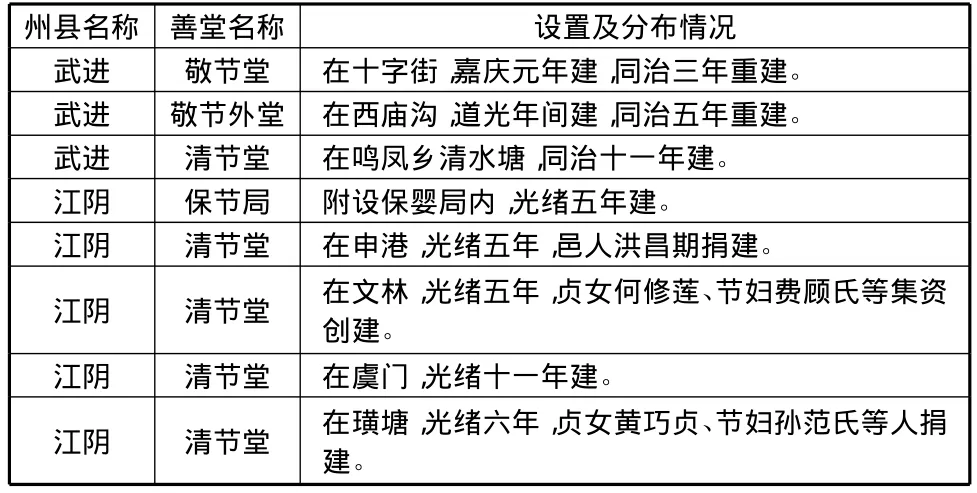

清节堂,又称“敬节会”、“立贞堂”、“保节局”或“贞节堂”等,主要收养和抚恤“青年孀妇贫苦无依,年在三十以内者,及未嫁夫立志在夫家守节之贞女”,同时还兼有旌表其操行的功能,是在清代兴起的以专门收养夫死家贫的节妇为主要目的的慈善机构,因“保全节操之意”,故“其堂曰清节”。清人余治在其《得一录》中描述青年女子丧夫之惨状:“少妇丧夫最惨事也。妇人以夫为天,所天既陨,依托伊谁,泣血椎心,殆难名状。即家本素封,尚难排遣,而况家无长物,生计无聊。或衰老翁姑,相依为命;或伶仃弱息,成立维艰。饮蘗茹荼,酸辛万状不有以周之,而欲其自甘荼苦之死靡他也难矣。”[7]嘉庆十一年(1806年),全国首家清节堂在南京建立。自此以后,这种以救济寡妇为主要目的的清节类善堂在全国各地,尤其是在江浙一带更是蔚然成风,对当时的节妇们甚至整个社会都带来了深远的影响。表4即是笔者在依据相关史料的基础上对清代常州地区清节类慈善机构的设置及分布情况所做的简要统计。

表4 清代常州地区清节类善堂设置及分布情况表

武进县敬节堂创建于嘉庆元年,规模最盛时收养节妇数百人。光绪《武进阳湖县志》记载武进县敬节堂:“在武进子城厢二图十字街,嘉庆元年建,同治三年重建。旧有洲田市房并存典钱,岁收租息钱给养节妇。设正副额,正额五十人,月各给钱五百。副额二百人,月各给钱四百。广额一百五十人,月给钱三百。又冬给寒衣、赠钱。今有市房六所,钱三千千存典,岁收租息钱给用。仍设正副额,正额二十人,月给钱五百。副额三十五人,月给钱四百。续广额三十人,月给钱三百。”[1](P120)

武进县敬节外堂相比敬节堂创建时间稍晚,规模也较小,收养节妇数十人。光绪《武进阳湖县志》对武进县敬节外堂的创建及管理情况同样做了记载:“(敬节外堂)在武进西右厢西庙沟,道光间建,同治五年重建。旧有丝线业捐钱赡养老年节妇。今有丝业建造房屋,重整规约,并捐洋钱六百,钱六百钱存典,市房一所,岁收租息钱给用。设正副额,正额二十人,月给钱四百。副额六十人,月给钱三百。”[1](P120)

(四)丧葬类善堂

对平民百姓来说,丧葬是人生中的一件大事。但在古代,身无立锥之地的贫民甚多,暴尸野外、无人问津的事并不少见。虽然明清官府遵从儒家之礼,重视漏泽园或义冢等丧葬设施的建设,广行善事,但因贫民数量众多,仍需普遍救济。所以,民间丧葬类善会和善堂随之产生,施棺助葬成为中国传统慈善事业的重要内容,丧葬类善会和善堂也成为明清慈善机构体系中的重要组成部分。

清代常州地区同样出现了众多丧葬类善会和善堂。光绪《武进阳湖县志》记载阳湖县同仁堂:“在阳湖东直厢直街,嘉庆六年建,同治五年重建。旧有田屋租捐钱给贫民殓葬,并总司阳湖城乡收埋路尸。”[1](P122)武进县旌孝存仁堂:“在武进旌孝乡隍里镇,同治间建,有众捐钱给贫民棺殓、掩埋路尸、义学等用。”[1](P122)依西同仁堂:“在武进依西乡魏村,嘉庆七年建,同治间重建。有众捐钱给贫民棺殓。”[1](P122)据光绪《武进阳湖县志》记载,除武进、阳湖县城以外,丧葬类善堂还遍布其所属各乡镇。道光《续纂宜荆县志》记载当时的宜兴、荆溪县境内有毓善堂、谓仁堂、公善堂、从善堂、余善堂、同善堂、继善堂、敦善堂、同仁堂、四德堂等,“以上各堂亦每年置棺施众并请验浮尸路毙给棺殓埋并置义阡。”[8](P70)由此我们可以看出,清代常州地区丧葬类慈善机构分布之广泛。此外,下文提到的清代常州综合性慈善机构也大多有施棺助葬的功能。

(五)综合性慈善机构

上文提到的育婴堂主要收养遗弃婴孩,普济堂主要收养残疾孤贫,清节堂主要收养贞女节妇,丧葬类善堂则主要负责施棺助葬等,这些具有特定功能的善堂,我们可以称其为专门性善堂。相比育婴堂、普济堂、清节堂等善堂,清代常州地区还有众多的善会和善堂具有两种或两种以上的功能,也就是我们通常所说的综合性善堂。清代常州地区的综合性善堂可谓数量众多,且遍布当时常州府各州县。综合性善堂主要设立于道光以后的晚清时期,大多由地方士绅创建,系民捐民办,但需向官府备案。善堂的经费主要来源于地方士绅的捐助或田地、房屋租息钱等,其功能可谓多种多样,主要有济贫、恤嫠、施棺、施药、助葬、惜字、义塾等。当时的常州府武进县城内就有寿安堂、怀仁堂、敦仁堂、存仁堂等善堂,阳湖县城内也有同善堂、协济堂、永善堂、济仁堂、体仁堂等善堂,无锡、金匮、宜兴、荆溪、江阴、靖江等州县城内也都有数量众多的综合性善堂。

光绪《武进阳湖县志》记载武进县寿安堂:“旧有田九十亩,市房四所,岁收租钱并众捐钱给贫民寒衣、医药、棺殓及岁给月赠义塾等用。”[1](P121)武进县怀仁堂:“旧有市房,所岁收租钱并众捐钱给贫民棺殓、义塾等用。”[1](P121)武进县敦仁堂:“旧有粮捐钱一千二百千存典,市房十九所,岁收租息钱月给孤寡并寒衣、殓费、义塾。”[1](P121)光绪《无锡金匮县志》记载金匮县集仁局:“在城内西北隅,道光间邑人余治募捐创设,黄瀛伯捐屋为之。内设义学,冬发棉胎,设粥厂、恤嫠。有米每口月给五升,制棺以待贫者与之而收其券,无力偿者听,岁终出券焚之,名曰代贯。”[9](P496)民国《江阴县续志》记载江阴同善堂的设置及发展情况:“在顾山,道光初年,里人捐资创建。堂屋两重一侧,每重四间,西侧三间。……并陆续捐置田一百五十亩有奇,举办恤贫、义材、施药、惜字、掩骼等事。同治七年,附设义塾,拨入义学田二十四亩有奇。光绪初年,添附锦带书院,又捐置田三十二亩有奇,三十年,禀县立案,将同善堂义塾、书院田产合并,改设公立锦带两等小学堂,原有善举仍择要办理。”[10](P60)

(六)公益性慈善机构

除以上慈善机构以外,清代常州地区还设有众多带有社会公益性质的慈善机构和慈善设施。光绪《武进阳湖县志》记载当时的武进城内有冬月收养孤儿的恤孤局:“在西门外永宁寺内,始于道光十六年,藩司裕(谦)饬行捐设,冬月收养十四岁以下、五岁以上幼孤。十月开局,至来岁二月撤局。”[1](P123)有专门收留男性乞丐的庇寒所:“每年于驿后空基搭盖草房,十一月起,明年二月止,只准男丐留宿。每日辰开酉闭,定更时每人粥两碗,茶二文,除夕每人给钱二百文。又有粥夫、丐头工食及灯油钱,一切均由敦仁堂董经理。”[1](P121)宜兴县城内设有给贫病旅客投医寄宿的留医所和收留难民的难民局。光宣《宜荆续志》记载宜兴留医所:“光绪二十二年创办,借设宜兴县署旧址积谷仓内,专供旅客贫病投医、寄宿之所。”[11](P417)宜兴难民局:“在新芳桥街西,有屋两进,光绪九年建,以备过境难民栖宿。”[11](P418)无锡县城内设有保墓局,光绪《无锡金匮县志》记载:“(保墓局)在惠山忠节祠,光绪五年,邑人邹仁溥倡捐,及沈承祖等集资创设。以山民盗卖墓地,无主者辄罹其害,乃设此局,逐段绘图造册,以时稽查。”[9](P496)

清代常州城市商业繁盛,人口数量众多,商铺云集。由于店面集中,房屋大部分是易燃建筑构成,加之消防力量薄弱,消防设施奇缺,所以一旦发生火灾,往往危及数家,有时甚至燃烧数日,给居民的生命财产造成严重损失,故当时常州府部分州县城内设有专门负责消防灭火的水龙局。光绪《武进阳湖县志》就记载武进县城内共有七处水龙局:“一在子城厢一图府城隍庙内,一在子城厢二图北直街。西右厢有二,一在青果巷,一在西营里。西直厢有三,一在西直街,一在西仓桥,一在怀南厢。”[1](P123)当时的阳湖县城内也有七处水龙局。

惜字会,或称文昌会,或称惜字局、惜字院、惜字社。在明清时期,它也归属善会和善堂。惜字会的兴起与明清时期儒家士大夫对于文昌帝君的信仰有关。当时,《文昌君阴骘文》等劝善书渐渐流传开来,书中劝谕士子要行善积德,以佑本人及子嗣科场高中。于是,文人士大夫便笃信文昌惜字积德之说。组织惜字会社的士人们主要是通过募捐筹得善款来雇人定时收拾废弃字纸,或建烧纸的惜字炉。清代常州府部分州县也有惜字会等机构的设置。光绪《武进阳湖县志》记载当时的武进、阳湖二县境内各有十处惜字院。[1](P123)民国《江阴县续志》记载江阴文昌惜字社:“在云亭,明代为宝幢庵,清乾嘉间改为文昌惜字社。社屋首进七间,两侧二进四间,门前有焚字炉。”[10](P61)江阴惜字公所:“在申港,光绪十九年,缪垲、殷炳鉴建。头门五楹,堂屋五楹,设孔子文昌位,堂前有惜字炉。”[10](P61)

清代常州地处江南,水网密布,河流湖泊众多,行旅、商船覆没溺毙事故时有发生,故常州府所属江阴、靖江等县设有培心堂、救生局等水上救生慈善机构。道光《江阴县志》详细描述了江阴培心堂设立的原因:“兹邑北濒大江,商舶民船猝遇暴风,动遭覆没。道光间,署县陈延恩悯行旅沉溺之惨,思仿京口设救生船以济之。”[12](P282)光绪《江阴县志》记载培心堂:“在北外黄田港口,居遭风舟覆无可栖者,海宁陈道修请建。道光二十年,署县陈延恩谕董(事)季忻先雇钻浪船于风涛汹涌时出江救护,禀奉巡抚、学使、府厅捐廉为倡及士商集资建造红船舢板。咸丰十年,毁于兵燹。嗣后,借与厘局就基建屋。同治八年,邑人谢环等呈请兴复,就原址北首建屋三楹,侧屋一间,先设舢板船两只,捞救遭风溺水人船。”[13](P86)民国《江阴县续志》记载光绪年间江阴培心堂的发展情况:“原址在北外黄田港西,光绪十四年,知县许之轸、靖江县张嘉言集两邑士商议,合设义渡救生,移建局所于黄田港东岸港口,筑义渡码头,建正屋五楹,中祀倡捐官绅之位,两旁侧屋四间,与靖江八圩港同时并举。翌年,工竣,更名为江靖救生义渡局,两县汇详立案。江阴为总局,靖江为分局,收支分配总局主之。原有救生红船二艘,与靖江合设义渡后,添置四艘、舢板一艘。”[10](P59)

光绪《靖江县志》记载靖江县救生局:“澜港设救生红船一支,……额设舵工一名,水手五名,岁给工食银六十四两,按季赴藩库具领。道光十三年覆坏,士民捐资重建,每月由官绅捐给工食,给发岁修及救生赏钱。光绪二年,拨庵田二百亩,以岁入租息充救生局经费,勒石以垂永久。”[14](P467)此外,民国《江阴县续志》记载当时的江阴城内还有专门为贫民提供小额贷款的因利局、每逢荒年歉岁平价卖给贫民粮食的平糶局、施舍棺材给贫民的代赊局等公益慈善机构。众多公益性慈善机构的设置有利于拯救生命,缓和阶级矛盾,从而保证基层社会的稳定。

三、结语

明清时期是中国古代历史上慈善事业发展最为成熟和完备的时期。明清时期常州府所在的江南地区不但是全国经济最为富庶的地区,也是慈善事业最为发达的地区。在官方的倡导和推动以及民间力量的广泛参与下,明清时期常州地区出现了众多的慈善机构和慈善设施,其中既有养济院、义庄等慈善机构和慈善设施,也有育婴堂、普济堂、清节堂等善会和善堂。在慈善机构的创立和发展过程中,以地方士绅和商人为主体的民间力量发挥了重要作用。相比明代单一的养济院等官方慈善机构,清代常州地区慈善事业的发展更为突出,不但慈善机构的数量和种类远远超过明代,民间力量的参与程度也大大超过前代。晚清常州地区慈善机构的发展更是呈现出由传统慈善机构向近代慈善机构转型的特点。明清时期常州地区慈善事业的发展在整个江南地区无疑有着相当的代表性,其慈善机构的发展历程也给当今慈善事业的发展留下了宝贵的经验和启示。

注释:

①明清时期常州地区的行政区划经历了很大变革。明代常州府属于南直隶,下辖武进、无锡、江阴、宜兴和靖江5县。清朝建立后,常州府先后归属江南省和江苏省管辖。雍正四年(1726年),常州府的大部分县份都因人口、赋税繁多,而一分为二:从武进分出阳湖,从无锡分出金匮,从宜兴分出荆溪,因此常州府的属县增加到8个,本文所指的常州地区特指清代雍正以后常州府管辖的武进、阳湖、无锡、金匮、江阴、宜兴、荆溪、靖江等地区。

[1]【清】王其淦,吴康寿等.光绪武进阳湖县志[A].中国地方志集成·江苏府县志辑(37)[C].南京:凤凰出版社,2008.

[2]【民国】缪荃孙等.江苏省通志稿[A].江苏省地方志编纂委员会.民政志(第3册)[C].南京:江苏古籍出版社,2002.

[3]【清】陈康祺.郎潜纪闻[A].清代史料笔记丛刊[C].北京:中华书局,1997.

[4]万朝林.清代育婴堂的经营实态探析[J].社会科学研究,2003,(3).

[5]王卫平.普济的理想与实践——清代普济堂的经营实态[J].江海学刊,2000,(1).

[6]梁其姿.施善与教化——明清的慈善组织[M].河北教育出版社,2001.

[7]【清】余治.得一录[M].清同治八年(1869年)刻本.

[8]【清】顾名,吴德旋等.道光重刊续纂宜荆县志[A].中国方志丛书·华中地方(396)[C].台北:成文出版社(据清道光十二年刊本影印),1983.

[9]【清】裴大中,倪咸生等.光绪无锡金匮县志[A].中国地方志集成·江苏府县志辑(24)[C].南京:凤凰出版社,2008.

[10]【民国】陈思,缪荃孙等.民国江阴县续志[A].中国地方志集成·江苏府县志辑(26)[C].南京:凤凰出版社,2008.

[11]【清】陈善谟,周志靖等.光宣宜荆续志[A].中国地方志集成·江苏府县志辑(40)[C].南京:凤凰出版社,2008.

[12]【清】陈延恩,李兆洛等.道光江阴县志[A].中国方志丛书·华中地方(456)[C].台北:成文出版社(据道光二十年刊本影印),1983.

[13]【清】卢思诚,冯寿镜等.光绪江阴县志[A].中国地方志集成·江苏府县志辑(25)[C].南京:凤凰出版社,2008.

[14]【清】叶滋森,褚翔等.光绪靖江县志[A].中国地方志集成·江苏府县志辑(5)[C].南京:凤凰出版社,2008.