跨区域设立专门行政法院的实证分析

——基于S省五市法院相关司法数据的实证分析

2014-04-21李后龙

李后龙

司法改革

跨区域设立专门行政法院的实证分析

——基于S省五市法院相关司法数据的实证分析

李后龙*

自党的十八大提出“进一步深化司法体制改革,确保审判机关依法独立公正行使审判权”以来,最高人民法院及地方各级人民法院纷纷广开言路、集思广益共同论证深化司法体制改革的具体路径,其中改革行政审判体制、设立行政法院的呼声再次响起。在今年4月26日人民法院报社、人民司法杂志社和中国法院网在北京联合举办的“提升司法公信力”专家学者座谈会上,中国政法大学副校长马怀德教授再次明确提出“有效解决行政争议需设置行政法院”①马怀德:《有效解决行政争议需设置行政法院》,载《人民法院报》2013年5月6日。,后专门撰文对此予以详细论述;②马怀德:《行政审判体制改革的目标:设立行政法院》,载《法律适用》2013年第7期。在全国人大常委会近日于北京、福建主持召开的行政审判体制改革座谈会上,与会法官及行政法学者普遍认为要“打破行政区划、单独设立行政法院体系”③申欣旺:《“行政法院”呼声渐起》,载《中国新闻周刊》2013年第25期。。本文通过对S省A、B、C、D、E五市近五年的行政审判数据进行实证分析,参照行政法学者关于设立行政法院的设想,提出只设立一级中级人民法院级别的专门行政法院的构想,以期为当下正在讨论的行政审判体制改革提供参考。

一、背景与现状:设立行政法院的条件

关于设立行政法院的必要性,诸多学者已对现行行政审判体制下行政审判面临的立案难、审理难、执行难、受理数量少、原告撤诉率高等问题及其成因进行了分析论证,并已在法院系统、行政法学界乃至广大民众中形成共识,本文不再赘述。本文重点从设立行政法院的外部环境和行政审判自身存在的问题两个方面,简要论证设立行政法院的内外部条件。

从外部环境看,党的决策为设立行政法院创造了良好条件。一个社会需要什么样的行政诉讼制度、是否需要设立专门法院来审理行政案件,从来就不单纯是一个理论问题,更是宪政架构的设计与机制的选择问题,更多地取决于政治决策者、立法者的政治选择。①耿宝建:《再谈中国是否应当设立行政法院》,载《上海政法学院学报(法治论丛)》2013年第3期。党的十八大把“依法治国方略全面落实”作为全面建成小康社会的重要目标,把法治明确为治国理政的基本方式。法治的核心是限制公权、保障私权,依法治国的关键就是政府要依法行政。而在国家治理和社会管理中,政府机关的行政权有着不断扩张的冲动,需要被制约、防止被滥用。今年1月,习近平总书记在中纪委第二次全体会议上要求加强对权力运行的制约和监督,“把权力关进制度的笼子里”,目的就是把政府的权力控制在合理的范围内。“要防止滥用权力,就必须以权力制约权力。”②孟德斯鸠:《论法的精神》(上册),商务印书馆1961年版,第154页。各国的实践表明,制约行政权最行之有效的就是独立的司法权。因此,推进法治国家、法治政府、法治社会一体建设,行政审判工作必将得到加强,设立行政法院正是加强行政审判职权的方案之一。

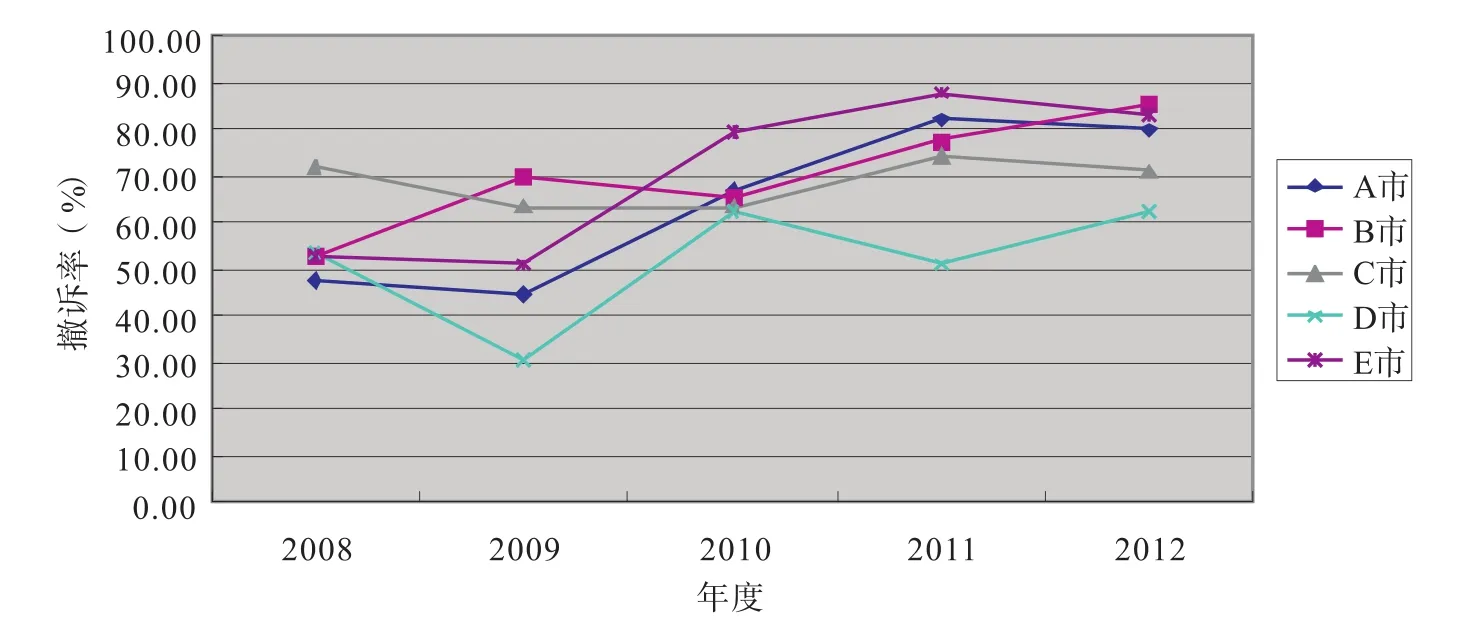

从行政审判自身存在的问题看,行政审判体制已到了非改不可的地步。《行政诉讼法》的颁布实施,确立了“民告官”制度,对约束强大而极具扩张性的行政权力、促进政府依法行政发挥了积极作用。但20多年的实践表明,行政诉讼法这一目的并未在行政审判中得以实现。以S省A市为例,2008—2012年该市两级法院共受理一审行政案件3204件,仅占五年受理一审案件总数的0.93%,说明“民告官”渠道并不通畅;审结3213件,撤诉结案1987件,撤诉率高达61.84%,其中2011年高达81.59%,2012年高达79.57%,说明司法权对行政权的审查监督功能未充分发挥。与A市相邻的B、C、D、E四市的情况基本相似,近五年来S省A、B、C、D、E五市历年行政审判撤诉率整体呈上升趋势(见图一)。

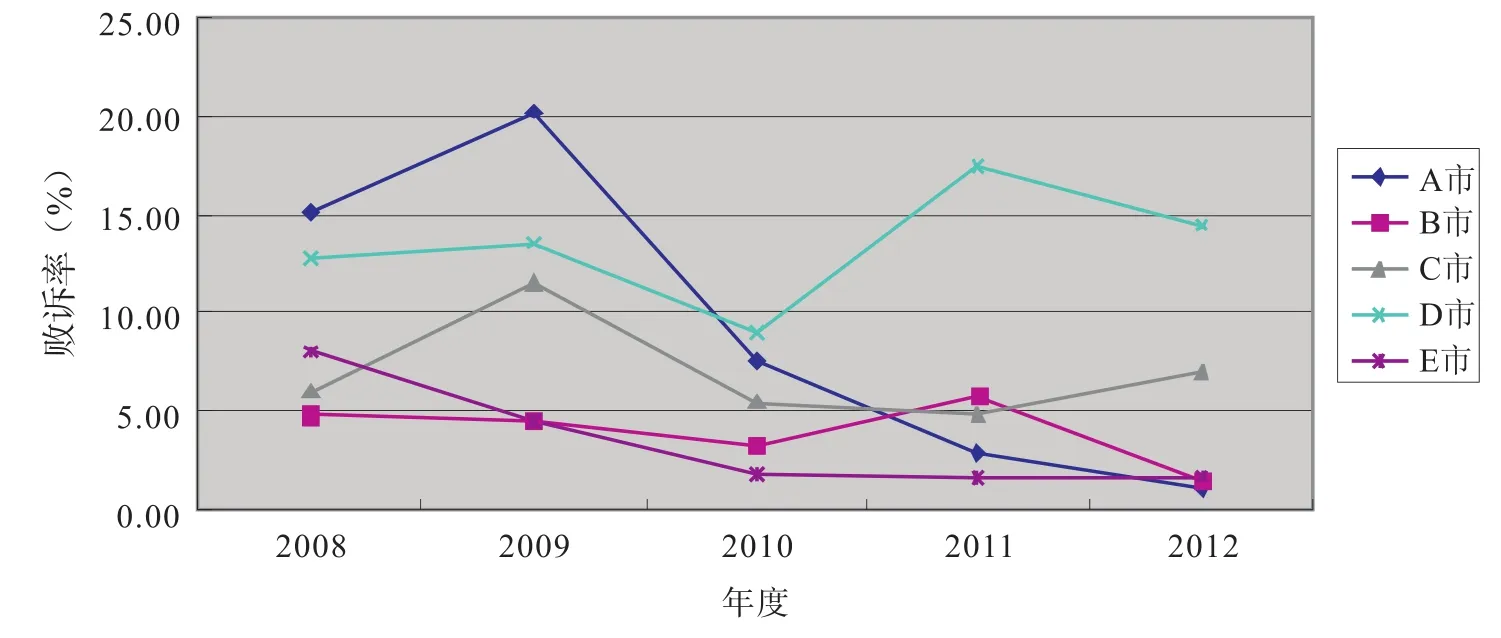

行政诉讼案件受案数量极少、但撤诉率畸高,可谓是世界行政审判的一道“亮丽风景”,而这种现象自《行政诉讼法》施行以来就已存在。全国法院1989—1992年四年中审结的82129件行政案件中,撤诉结案29061件,占35%,1993年撤诉率达41.7%,1995—1996年更是上升到50.6%、53.9%。③数字来源于各年《中国法律年鉴》。长期以来,行政审判的主要精力都用在了与行政机关的协调上,重大行政争议协调机制、联席会议制度成了行政审判的“亮点”。2012年,S省行政审判中行政机关败诉率仅为2%,A市行政机关败诉率0.95%,近五年来S省A、B、C、D、E五市历年行政审判行政机关败诉率整体呈下降趋势(见图二)。

图一 S省五市近五年行政诉讼撤诉率变化情况

图二 S省五市近五年行政诉讼行政机关败诉率变化情况

但民众对这样的行政审判并不认同。当事人的诉求无法通过行政诉讼解决时,其便通过申诉信访寻求救济。近几年,全国法院行政案件数量占全部案件的比例大致为1%~2%,但行政申诉信访案件却占到全部申诉信访案件的19%左右。现行的行政审判体制与行政诉讼肩负的监督政府机关依法行政、维护行政相对人合法权益的职责渐行渐远,已经到了必须加以深层次改革的时候了。

二、问题与出路:排除地方干扰的探索实践

行政诉讼立案难、审理难、执行难,原因在于行政机关作为行政争议的当事人,因切身利益所在和行政权高于司法权的传统观念,较之其他诉讼对法院的干预有更强的驱动力。而法院在立案、审理时,也会充分考虑某些案件与当地安定团结局势、与党政中心工作以及与当地党政领导的关系,①应星:《行政诉讼程序运作中的法律、行政与社会》,载《北大法律评论》2008年第1期。此即“立案政治学”问题。②应星、汪庆华:《涉法信访、行政诉讼与公民救济行动中的二重理性》,载吴敬琏、江平主编:《洪范评论》(第3卷第1辑),中国政法大学出版社2006年版。如2006年山东省高级人民法院规定,“案件虽属人民法院管辖,但涉及国家安全、社会稳定、经济发展,以及受理后即使作出裁判也难以执行,造成法院工作被动的,受理应当谨慎”,“对于法院受理后执行难度较大,由党委政府处理更利于矛盾化解的案件,可以不予受理”。③《山东省高级人民法院新类型、敏感、疑难案件受理意见(试行)》,http://www. ny148.cn/main/news_view.asp?newsid=1048,下载日期:2013年8月20日。法院在对行政诉讼审查立案、审理裁判过程中,往往会出于自利性考虑,从“被干扰”演变为一种“自觉”行动;而地方政府对于法院不能随意受理行政案件、不能判决其败诉更认为是“理所应当”。

解决行政审判难题,有人提出通过改革法院人事和财政管理制度,从根本上改变法院受制于地方之现状。④万永海、姜福先:《我国不宜单设行政法院——兼论我国行政审判解困之出路》,载《法律适用》2003年第6期。这种改革设想看到了影响行政审判独立的根本性问题,是对现行司法体制的彻底变革。但这项改革是早在党的十六大就提出的一项任务,历经十年之后基本未动,说明绝非一朝一夕所能完成。即便成功将法院人事财政管理与地方相分离,存有被地方政府干扰和干扰法院司法惯性思维的地方法院和政府,在短期内也未必会转变观念适应新体制,况且生存于地方的法官及其家庭在安置家属、子女入学就业、住房医疗、户口迁徙、人身保障等方面无一能完全脱离地方,地方的人处理地方的事很难“超然脱俗”,独立的行政审判难以期翼。

针对行政审判难题,已有的司法实践是通过对行政案件指定管辖、提级管辖,改变地方法院审理当地政府作为被告的行政案件的管辖模式。最高人民法院于2008年颁布的《关于行政案件管辖若干问题的规定》,为这种做法提供了系统内的依据。今年以来,最高人民法院组织开展了行政案件相对集中管辖试点工作,将部分基层法院管辖的一审行政案件,通过上级法院统一指定的方式,交由其他基层法院集中管辖,集中管辖法院不宜审理的本地行政机关为被告的案件,交由其他集中管辖法院审理。⑤《最高人民法院关于开展行政案件相对集中管辖试点工作的通知》,http://www. court.gov.cn/xwzx/yw/201301/t20130114_181655.htm,下载日期:2013年8月20日。但集中管辖、指定管辖并没有上升为法律制度,实质上是基层法院、中级人民法院的行为和意愿,是法院系统内的自我应对,指定管辖、提级管辖等事情做得多了,可能还会受到地方的干扰、指责甚至非难。

三、三级或一级:设立行政法院的路径选择

针对行政审判面临的这些问题,一些人认为应当设立一套独立于现行法院系统的行政法院系统。这种观点在《行政诉讼法》立法时就已存在。①万永海、姜福先:《我国不宜单设行政法院——兼论我国行政审判解困之出路》,载《法律适用》2003年第6期。《行政诉讼法》施行后,关于设立行政法院的主张从未间断过。②陈有西:《我国行政法院设置及相关问题探讨》,载《中国法学》1995年第1期;马怀德、解志勇:《行政诉讼案件执行难的现状及对策——兼论建立行政法院的必要性与可行性》,载《法商研究》1999年第6期;刘飞:《建立独立的行政法院可为实现司法独立之首要步骤——从德国行政法院之独立性谈起》,载《行政法学研究》2002年第3期;马怀德:《行政审判体制重构与司法体制改革》,载《国家行政学院学报》2004年第1期;杨成:《大陆法系国家行政法院之考察与启示》,载《行政与法》2006年第10期;马怀德:《有效解决行政争议需设置行政法院》,载《人民法院报》2013年5月6日。马怀德教授提出,行政法院的组织系统可分为高等行政法院、上诉行政法院和普通行政法院三级,在最高人民法院设置具有相对独立性的高等行政法院,作为行政案件的最高审级,在各省、自治区、直辖市设置一个上诉行政法院和若干普通行政法院,普通行政法院的设置首先要打破目前司法辖区附属于行政区划的格局,不与行政区划重叠,其次还要考虑不同地区的人口分布、经济发展、交通条件、行政案件数量等因素。③马怀德:《行政审判体制改革的目标:设立行政法院》,载《法律适用》2013年第7期。

总体而言,设立行政法院的设想,主要是借鉴法国、德国等大陆法系国家的做法。但纵观大陆法系国家尤其是法国、德国行政法院的形成过程,行政法院均是以三权分立学说为基础、行政权试图摆脱司法权并进行反复斗争的结果。而我们司法体制改革的重点恰恰相反,是努力让司法权回归到应有的独立地位上来。不加分析我国实际,照搬其他国家行政法院制度,自上而下设立高等行政法院、上诉行政法院和普通行政法院,只是简单地将行政审判庭从现行法院系统中独立出去,不仅会使得整个司法体制混乱臃肿,而且在普通行政法院这一级就实行跨区域管辖还会为群众诉讼带来不便。如此大刀阔斧地设立一套独立的行政法院系统,还必须对现行宪法、法院组织法等作出修改,程序复杂,所需要的成本和承受的风险都十分巨大。

我们认为,设立行政法院是解决行政审判难题、保障法院独立行使行政审判权较为理想的方案,但现阶段应遵循降低改革成本、避免对现行司法体制造成过大冲击的原则,参照海事法院模式,在每个省内结合地域面积、人口数量、大体测算的案件数量等因素设置若干个中级人民法院级别的专门行政法院,专门负责一定区域内受地方干扰严重的特定类型行政案件的一审和普通行政案件的二审,撤销中级人民法院行政审判庭、保留其他级别法院行政审判庭,基层法院负责审理普通一审行政案件,省高级人民法院负责审理不服专门行政法院裁判的上诉案件以及少量一审案件,最高人民法院行政审判庭的职能基本不变。

(一)海事法院的设置打破了行政区划界限,其成功经验可供借鉴

我国现有的10个海事法院属于中级人民法院建制,院长、庭长和法官基本上都由省级组织部门提名、省级人大常委会任免,经费由省级财政保障,管辖范围不受行政区划限制、实行跨区域管辖。这些都使得海事法院基本不会受到地方干扰,依法独立行使审判权的环境较好。民革中央等单位曾先后在全国政协十届一次会议和全国政协十一届一次会议提出关于借鉴海事法院管理体制设立跨区域民商事法院的建议议案。①《关于设立跨区域民商事法院的建议》,http://www.minge.gov.cn/txt/2008-09/ 10/content_2465536.htm,下载日期:2013年8月20日;《民革全国政协委员提案一览(在全国政协十一届一次会议上)》,http://www.minge.gov.cn/txt/2008-10/06/content_2502480. htm,下载日期:2013年8月20日;《关于借鉴海事法院管理体制深化司法体制改革的建议》, http://www.caijing.com.cn/2008-03-07/100051463.html,下载日期:2013年8月20日。我们认为,设立跨区域民商事法院的必要性和紧迫性远不及行政审判改革问题,可以将海事法院的这一经验运用于设立行政法院的改革上。

当然,也有人指出海事法院实践中存在诸多问题,如案件受理数量相对较少、跨区域管辖与普通法院地域管辖存在冲突、管理体制不顺“有爹无娘、有依无靠”等。②付荣:《中国海事法院:出路与问题》,载《河北法学》2009年第5期。但我们提出设立的专门行政法院,因其主管的案件明确为行政案件,今后中级人民法院不再设立行政审判庭,因此不会发生管辖冲突问题;至于海事法院存在的受案数量、管理体制问题,则正是设立专门行政法院时需要汲取的教训,必须在受案范围、管理体制方面作出精确细致的论证。

(二)设立跨区域专门行政法院的具体思路

设立行政法院,核心是强化司法职权,减少地方对行政审判的不当干扰。地方党政之所以能够干扰行政审判,一是因为法院的行政级别低于同级政府级别,即使受案法院级别高于受诉行政机关,行政机关上下级之间的领导关系也会导致上级机关对司法的干预;①如实践中,基层法院在审理县(市、区)政府所属部门作为被告的行政案件时,县(市、区)政府首长、党委书记往往会给基层法院院长打招呼;中级法院在审理县(市、区)政府作为被告的行政案件时,地级市政府首长、党委书记会给中级法院院长打招呼,等等。二是因为法院的人事财政受制于地方;三是因为法院的司法管辖区域与地方行政区划完全重合。设立专门行政法院,必须切断这些干扰路径。上述第一个因素涉及政治体制问题,单纯的行政审判体制改革不可能解决,但可通过提高部分行政案件的级别管辖法院予以应对;第二、第三个因素均可以有效避免。其中避免司法管辖区域与行政区划的重合,最好的办法就是充分吸收指定管辖、集中管辖、交叉管辖等具体实践的成功经验,②最高人民法院在《关于开展行政案件相对集中管辖试点工作的通知》中对这些做法予以充分肯定,认为:“通过提级管辖、指定管辖、交叉管辖和相对集中管辖等方式,在现行法律框架下实现了司法审判区域与行政管理区域的有限分离,使行政审判制度及时有效化解行政争议、妥善处理人民内部矛盾的功能得以正常发挥。这些探索和实践,有利于依法治国基本方略的全面落实,有利于回应和保障人民群众的司法诉求,有利于推进法治政府建设,也有利于改善行政审判司法环境、统一司法标准、促进司法公正。”跨若干个省辖地级市设立行政法院,在行政案件的审理上实行跨区域管辖。这里需要重点论述的是,如何配置专门行政法院的审判级别、人事财政制度及审判职能范围,以增强其抵抗不当干扰的能力。

1.关于专门行政法院的审判级别及其人事财政制度。设立专门行政法院,必须科学配置其审判级别。我国法院分为基层法院、中级法院、高级法院和最高法院四个级别,绝大多数行政案件都由基层法院、中级法院管辖,基层法院管辖的案件又明显多于中级法院,层级越低、案件数量越多、遭受的干扰越大。以S省A市法院为例,2013年初清理出全市两级法院既不立案受理也不裁定不予受理的行政诉讼积案125件,而2012年全市法院新受理一审行政案件417件,说明23.06%的当事人起诉被拖延不立案。基层法院不立案以及立案后极少判决败诉的原因在于,上级党委对县(市、区)法治工作进行考核,凡具体行政行为被判决败诉的要扣分,受地方党委领导的基层法院自然会想方设法“掩盖”错误的具体行政行为。在125件积案中,涉及房屋拆迁、土地征收、城建规划等行政争议的有42件,占33.6%,是基层法院不予立案的主要类型,原因是对集体土地征收、租用、对城市房屋拆迁,是乡镇政府、县(市、区)级政府以及地市级政府发展经济、加快城市建设的重要方式,是地方发展的“大局”,出让土地使用权的收入甚至成为一些地方政府收入的主要来源和经济社会发展的主要支撑。当政府实施土地、房屋征收过程中作出的国有土地使用权收回、规划许可、建设项目立项、征收决定、补偿决定等具体行为引发行政诉讼时,为保障地方经济发展、城市建设的顺利推进,可以想见地方政府对案件的干扰力度,即使政府不直接干扰,法院也会自觉为地方发展“大局”考虑。而在高级法院、最高法院层面上,因其需要确保全省、全国范围内法律适用的统一,变相不执行法律的余地相对小得多,抵抗地方不当干扰的能力自然较强。

因此,在配置专门行政法院的审判级别时,应当以解决基层法院、中级法院受地方干扰这一问题为重点。高级法院、最高法院自身抵抗地方政府干扰的能力较强,暂无必要配置这两个级别的专门法院。在基层法院和中级法院两个级别之间,如将行政法院配置为基层法院级别,①最高人民法院行政审判庭耿宝建法官提出“取消基层法院行政审判庭、另行根据需要设置2~3个初级行政法院”的观点,参见耿宝建:《再谈中国是否应当设立行政法院》,载《上海政法学院学报》(法治论丛)2013年第3期。则首先需要再行设立一个中级法院级别的行政法院,否则让现有中级法院作为基层法院级别的行政法院的二审法院,地方仍可通过中级法院进行不当干扰,但多设一级法院的成本明显增加;其次需要考虑现有基层法院行政审判庭的去留问题,毕竟二者之间存在职能重合现象。而如果将其配置为中级法院级别,其作为二审法院时因其系跨区域设立,有着维护多个行政区划内法律适用统一的要求,抵抗外部不当干扰的能力自然增强;当其作为一审法院时,高级法院是其二审法院,独立行使审判权问题基本可以保障。另外,结合我国实际,保留基层法院行政审判庭十分必要。首先,治安管理、房屋登记、工商管理、计划生育、劳动和社会保障等普通行政案件,面广量大,地方干扰相对较小,如由中级法院一审、高级法院二审,既浪费司法资源,又增加当事人的诉讼成本。保留基层法院行政审判庭并对这些案件一审,则可以方便当事人诉讼、方便法院审理。其次,最高法院在开展行政案件相对集中管辖试点工作时,也要求“非集中管辖法院的行政审判庭仍予保留,主要负责非诉行政执行案件等有关工作”。如S省A市法院,2008—2012年该市两级法院在受理3204件一审行政案件的同时,还受理了5455件非诉行政执行案件,这些案件如果都由中级法院处理,势必影响行政效率。

综上所述,将新设立的专门行政法院配置为中级法院级别,较为符合我国实际。对于跨区域设立的中级法院级别的专门行政法院,在人事管理方面,可以按照《法官法》第11条第4款的规定,由省级人大常委会任免;在财政管理方面,可以规定财政经费统一由省级财政保障。具体操作时,可由全国人大常委会通过一个《关于设立跨区域行政法院的决定》,对行政法院的组织、职权及相关事项作出规定,或者授权最高法院对这些问题予以明确,同时对《行政诉讼法》部分条文进行修改。

2.关于专门行政法院的审判职能范围。中级法院级别的专门行政法院可以审理一审案件和二审案件,其中一审案件可包括现行中级法院管辖的案件范围以及受地方干扰较大的其他案件,通过提高这些案件的管辖级别以增强法院抵抗不当干扰的能力。从审判实践看,与土地、房屋征收有关的行政案件面临的地方干扰最大,有必要规定由专门行政法院负责国有土地使用权收回、规划许可、建设项目立项、征收决定、补偿决定等行政行为引发的行政诉讼案件的一审,由省高级法院负责二审。另外,信息公开行政案件逐渐增多,且多涉及政府敏感信息,政府往往不愿公开,基层法院对此类案件也很难依法受理、裁判,此类案件也应由专门行政法院一审;国家赔偿案件和对行政机关单独或附带提起的行政赔偿案件,法院也很难依法独立作出公正判决,而主要是调解,原告往往要作出一定程度的让步,且司法效率低,从保护原告合法权益的角度,这两类案件也应由专门行政法院一审。在二审范围方面,专门行政法院是其司法辖区内各基层法院行政案件的二审法院,从而充分发挥其独立于地方的优势,通过行使二审监督指导权最大限度地排除地方对行政审判的不当干扰和影响。

(三)与专门行政法院有关的其他问题

1.专门行政法院取代若干个中级法院行政审判庭,在案件量上是否能够饱和?我们认为,跨区域管辖制度能够保证专门行政法院有足够的案件量。如S省A、B、C、D、E五市,2008—2012年平均每年受理的与土地征收、房屋征收有关的土地、规划、拆迁案件646件(2008—2010年每年平均受理735件),信息公开、国家赔偿和对行政机关单独或附带提起的行政赔偿案件也占有一定的量;另外从心理学上分析,人的需求存在着对外部环境的依附性,需求标准会随着外界的影响而自我调整。在设立专门行政法院后,行政审判抵御地方不当干扰的能力增强,对人民法院依法独立公正行使审判权起到宣示作用,这样会让当事人产生“有枣无枣打一竿”的想法,诉讼需求可能会增长,将来的行政一审、二审案件都可能会有所增加。这样的案件量基本可以保证专门行政法院不至于丧失作为一级法院的现实价值。

2.对普通行政案件一审裁判不服,需要到异地上诉,会不会打消当事人的上诉念头?我们认为基本不会。以A市法院为例,2012年两级法院一审判决和裁定驳回起诉案件75件,当年上诉66件;2011年一审判决和裁定驳回起诉81件,当年上诉92件;2010年一审判决和裁定驳回起诉269件,当年上诉257件。可以看出,行政判决和裁定驳回案件几乎是每案都上诉。A市距离S省高级人民法院所在的省会市400公里左右,A市所辖距离中级人民法院最远的县(市)也在100公里之外,但只要当事人认为法院裁判对其不公,都会穷尽救济途径以求获得最佳结果,真正需要通过诉讼解决纠纷的,一定的物理距离并不会妨碍其作出这种选择。

3.专门行政法院相对独立,会否加剧基层法院行政审判判决的案件更少、不立案的情形更加严重、受到的地方压力、阻力更大的现象?我们认为,这是新设立的专门行政法院首先面临的难题,需要通过加大对基层法院行政审判的监督力度予以应对。在立案监督方面,要严格执行最高人民法院《关于执行<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释》第32条第3款之规定,以及《关于行政案件管辖若干问题的规定》、《关于依法保护行政诉讼当事人诉权的意见》等司法解释,督促基层法院依法立案受理或自行审理。在审判活动监督方面,要严格监督基层法院审限执行情况,严格适用《行政诉讼法》第57条关于延长审限须由省高级人民法院批准的规定,严格执行《关于严格执行案件审理期限制度的若干规定》,严加控制关于审限变更的审批,对于基层法院行政一审案件确有错误的要及时予以纠正。新设立的专门行政法院自一开始就脱离地方人事、财政管理,自当有严格执行法律法规的能力。另外,省高级人民法院、专门行政法院需要分别加强对专门行政法院、基层人民法院行政审判工作的监督,重点是对法律适用统一性问题的监督,由此可以保证专门行政法院、基层法院即使在审理所在地地方行政机关作为被告的行政案件时,也可以依法独立行使审判权。

4.专门行政法院的便民诉讼问题。跨区域管辖后,为方便当事人诉讼,专门行政法院可以通过设立巡回法庭、派出法庭等方式予以解决,近年来部分法院推出的网上诉讼服务平台建设和网上立案、电话立案等便民利民措施,也可以适当解决跨区域诉讼问题,新设立的专门行政法院可以在这些方面逐步健全完善。

四、结语与展望:不彻底但较为务实的改革思路

总体来说,这样的改革思路是一种不彻底但比较务实的方案,是在现行司法体制下,针对行政审判现状进行的一次“改良”,能够缓解行政审判遭受地方干扰的压力,具有可操作性。在各种时机成熟需要建立完整的行政法院系统时,跨区域专门行政法院可作为行政法院的一部分;也可以通过专门行政法院充分积累处理土地征收、房屋征收案件的审判经验,推动涉土地案件审理的专门化,以其为基础建立土地专门法院或土地环保专门法院,都不失为良好的发展方向。

*作者系江苏省徐州市中级人民法院院长。