城市多元生鲜市场空间格局的演变及其相互关联

——以昆明主城区为例

2014-04-20陈丽晖彭光华

◎ 陈丽晖 彭光华

城市多元生鲜市场空间格局的演变及其相互关联

——以昆明主城区为例

◎ 陈丽晖 彭光华

生鲜市场关系到民生、城乡经济联系和就业等问题,孤立地研究某一类型的生鲜市场具有片面性,不利于理解整个城市的生鲜市场功能和全局管理。通过对昆明市主城区各种生鲜市场实地调查和问卷,运用ArcGIS空间叠加分析、核密度分析和统计分析等多种方法描述了该城市多元生鲜市场的空间格局的形成和演变,归纳不同生鲜市场的特征及其多元生鲜市场共存格局的原因,并对未来演变趋势进行分析,提出此消彼长的互动关联性对各主体所隐含的机遇和挑战,由此说明从地域视角开展的研究,能综合把握全局特征,以及各类型之间的彼此关联性,可弥补以往单一类型研究的不足,并对政府的相关决策进行讨论。

生鲜市场 空间格局演变 关联 昆明市

一、引言

20世纪70年代以来,发达国家的福特式规模生产与大型超市一起构成生鲜供应的主要渠道,也成为后来发展中国家的模仿对象。尤其是农贸市场和地摊等传统销售点在环境卫生方面的负面形象,促使我国各地方政府一度纷纷倡导采取“农改超”,并对流动摊点进行严格限制。然而,在城市人口增长、规模不断扩大、现代人生活节奏加快、购物行为转变的背景下,伴随房地产开发的城中村拆建和改造的进程加快,直接引发城市居民买菜难的问题,近年来的食品安全问题也日益突出,对居民而言,是在哪买放心的生鲜食品,对政府而言,则有着更多方面的意义。生鲜市场是指直接从事鲜肉、禽蛋、蔬菜、水果和水产品等生鲜食品交易的场所,作为城市居民购买生鲜食品的主要场所与民生问题紧密关联;是农村和城市之间进行农副产品交换的主要场所,联系区域农业的生产与消费,是城市的重要职能;并且,影响到生鲜销售者的就业渠道。

早在90年代初,向清成就意识到我国的经济研究长期以来重“生产”而轻“消费”[1],近些年来,因生鲜市场关系到人们的日常生活、城市功能和相关就业,而成为我国的研究热点。其中,柴彦威等的从较广泛的购物行为空间和城市空间结构研究[2-6]、以及针对食品安全问题的某类生鲜市场特征与消费者选择行为研究[7][8]9-12]最为密切相关,还有针对某类生鲜市场的空间布局规划[13],并提出将批发市场从城内外迁至城郊、鼓励在社区兴建生鲜小超市等有效措施。然而,针对单一类型研究,不能从整体上把握区域生鲜市场的总体空间格局,不能理解不同生鲜市场之间如何相互影响,不能解释为什么地摊销售点在取缔行动中屡禁不止,反而有增无减;为什么传统农贸市场没有被兴起的社区小超市和大型综合超市所替代,仍然是居民购买生鲜的重要场所?

当前,世界经济逐渐从生产驱动的福特规模模式转向消费驱动的后福特模式,国外对消费空间的研究呈现新趋势[14],尤其关注小型、流动和非正式的消费空间,关注不同消费空间的关联性[15-18]。为了更深刻地理解和解释现实中面临的疑惑,城市未来生鲜市场的空间布局和管理提供决策提供更多和更可靠的支持。本文从地域综合视角,以昆明市人口密集、生鲜市场分布集中的主城区三环以内为研究范围,在《2005年农贸市场统计资料》基础上,以及2005年后的网络数据修正后,以按一环内、一二环之间、二三环之间三个标准作为距市中心不同距离,兼顾不同行政区,在2011年10月-2013年7月期间,利用GPS对二手资料进行核实,针对区位、市场规模、经营时间和生鲜食品种类等内容,对消费者、销售者进行个体访谈,发放187份消费者问卷,包括服务范围、价格、消费者采购频率和市场选择依据等方面内容。基于ArcGIS对大型类生鲜市场制作了核密度(Kernel Density)图,在此基础上,选择不同密度区开展小型生鲜市场的补充调查和比较分析,在此基础上,总结了昆明市多元生鲜市场的空间格局特征及其演变,结合不同生鲜市场的特征和重大事件,分析演化过程此起彼落的相互关联性。

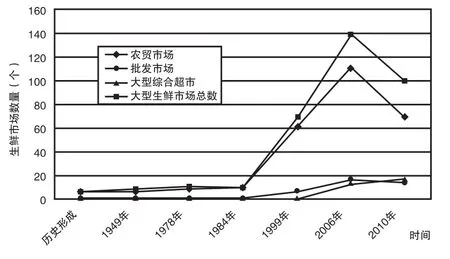

图1 昆明市大型生鲜市场数量的历史演变

二、演变历程:生鲜市场类型从单一日趋多元化

改革开放后,经济市场化转型,从单一农贸市场快速发展,呈现多种形式,并出现摊点经营,上世纪90年代末跨国公司的入驻,出现新的生鲜市场类型,带来生活方式的转变。受发达国家以超市为主的销售形式影响①,全国兴起“农改超”②,期望对原有农贸市场升级替代,但多经营亏损,难以为继,伴随城市人口增长,政府调控和城市规划,以及市场竞争中的个体与企业之间的调适,昆明市生鲜市场由单一类型逐渐日趋多元化。在2011年,形成七种类型并存的局面,其中,生鲜批发市场、农贸市场和大型综合超市(如沃尔玛和家乐福为代表)三种为大型生鲜市场类型,生鲜专卖店、社区生鲜超市、流动摊点和蔬菜直销四种为小型生鲜市场,各类型的规模(占地面积和摊位数量)、销售时间、经营者、销售生鲜品种及类型都各有差异(见表2和表4)。

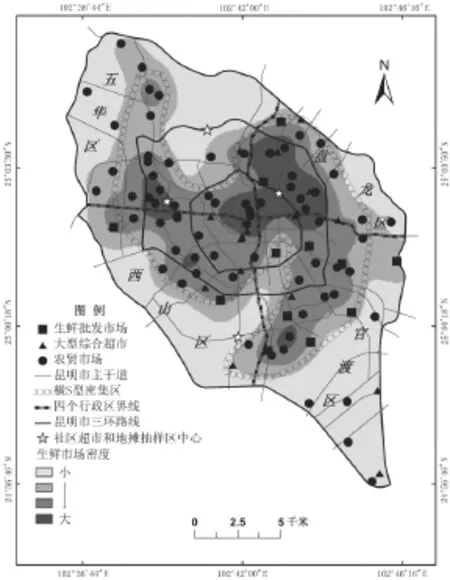

表1 昆明生鲜市场类型多元化过程大事记

三、空间格局:分布不均,各有特色

(一)大型生鲜市场数量有限,分布不均衡

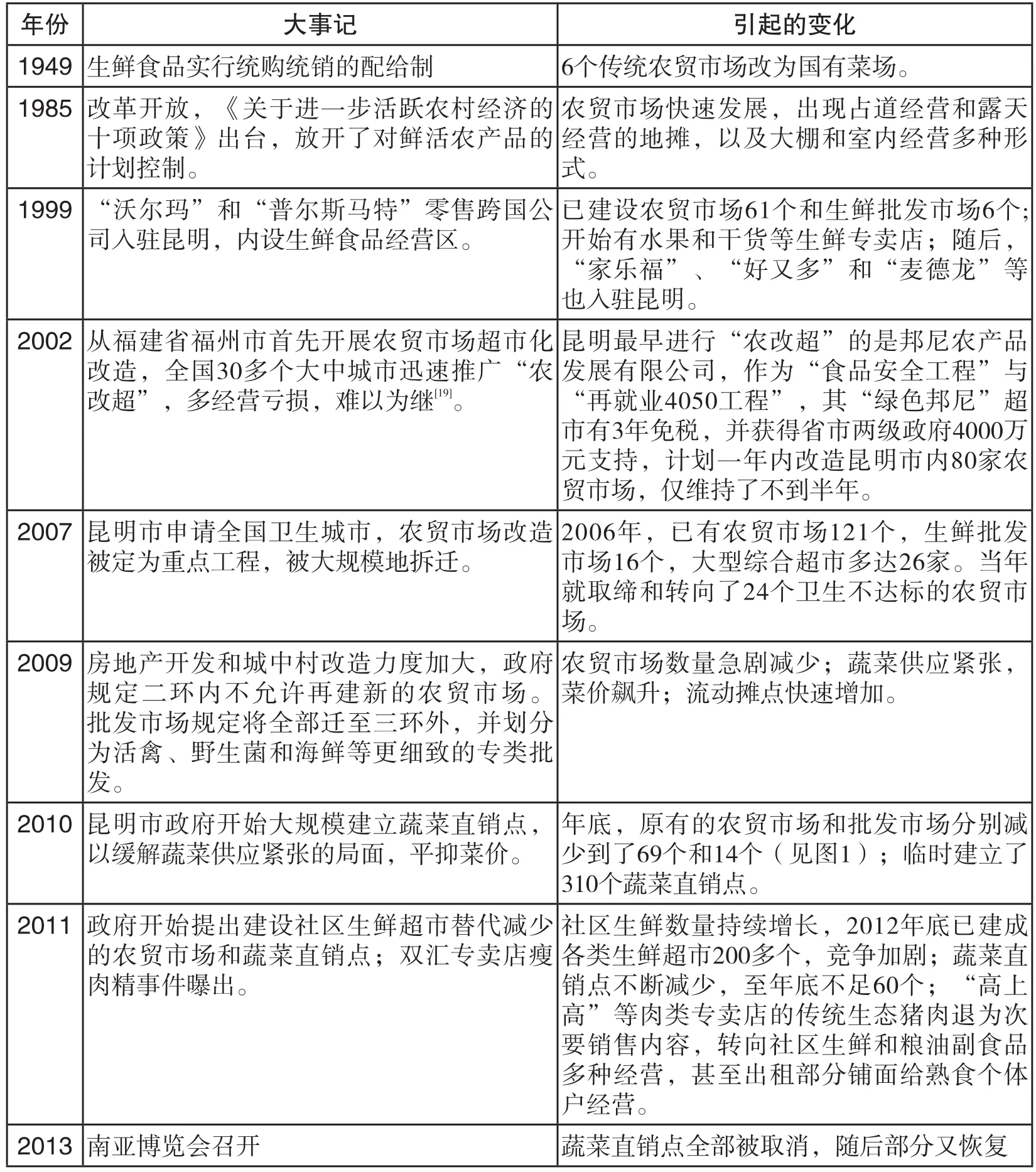

1.由市中心向外递减,呈局部集中的“横S型”分布特征。除由市中心向外递减的整体趋势外,还呈现出总体分散而局部集中的“横S型”分布特征。最大值主要分布在二环线以内东北片区,二、三环之间区域较为稀疏,部分地段甚至出现了大型生鲜市场空白区域。如五华区北部的普吉路与龙泉路之间的地段,很多居民买菜出行距离超过2000米; 西山区和官渡区南部也有大面积的空白区(见图2)。

图2 2013年昆明市大型生鲜市场空间分布密度差异

2.各行政区大型生鲜市场与相应人口数量不匹配。据调查资料统计,昆明市主城区三环内的五华区、盘龙区、官渡区和西山区四个分区,生鲜批发市场、农贸市场和大型综合超市三类大型生鲜市场数量基本相当,但人口差异较大,大型生鲜市场平均服务的人数五华区最多,官渡区最少(表2)。

表2 昆明市(三环以内)人口与大型生鲜市场数量比较

3.集中分布于交通便捷和人口密集区。除生鲜批发市场按政府规划开始逐步搬迁至三环以外,其他集中分布于二环以内。其中,农贸市场大多延袭传统区位,新改建的一部分引摊入市也是在传统区位上规划和重建,为方便物流,多选择位于交通便捷和人口密集区,由若干企业和个体租赁铺面和摊位,二环以内分布较为集中;大型综合超市作为跨国公司的全球布局,虽有其自身的传统经验积累,但也呈现本土化的变化以适应新的投资环境。譬如,家乐福(Carrefour)的法文意思就是“十字路口”,传统选址原则要求交通方便的两条马路交叉口,其一为主干道,具备相当面积的停车场,在昆明选址中多位于人口密集的商业区和居住区,要求有多路公交车通过,甚至提供免费班车接送顾客到不同的社区;沃尔玛(Walmart)传统选址因西方逆城市化相应的居住和通勤规律,主要布局在城郊接合部的交通主干道,至少双向四车道,周边有10~15万常住人口等细致要求,在昆明则多选址在市中心和人口居住相对密集的新社区附近。

(二)小型生鲜市场类型数量多,分布广

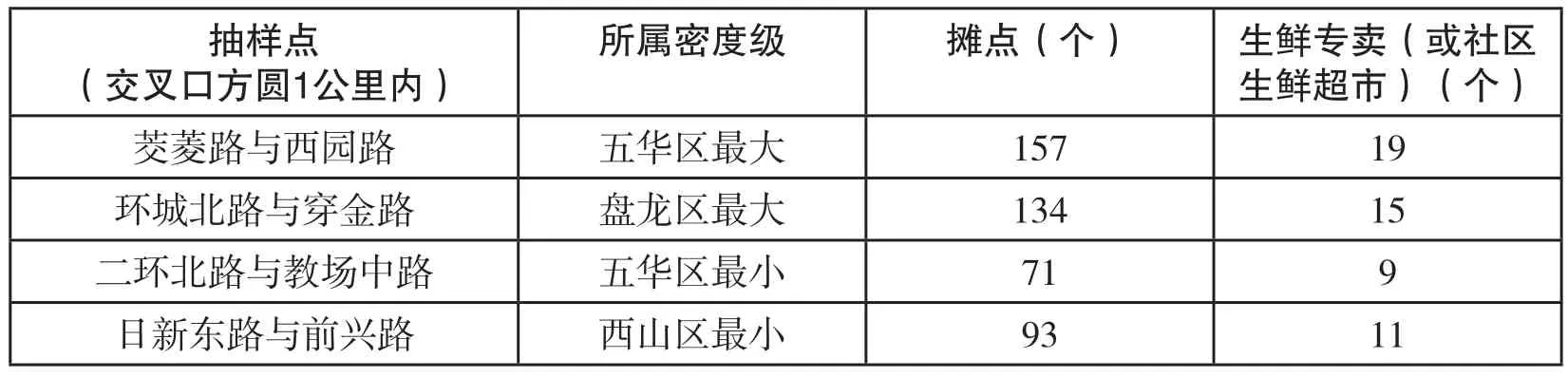

生鲜食品不同于其他商品,对新鲜的要求,带来人们高频率和就近的采购规律。但是,大型生鲜市场的数量有限,批发市场14个、农贸市场69个和大型综合超市29个,且分布相对集中,不平衡,与人口分布不匹配(见表2、3和图2),尤其是在农贸市场伴随房地产开发大量拆迁后,产生一些新的摊点。规模较小的生鲜专卖店、社区生鲜超市、蔬菜直销点和摊贩点进入门槛相对较低,发展迅速,数量显著多于大型市场类型(见表3)。其中,专卖店企业选址,社区生鲜超市由个体自主选址和经营,虽然规模小,如抽样调查中,最大的鸿祥社区超市占地面积也仅60m2,但是,在区位上与大型生鲜市场的具有相对一致性,倾向于临近人口较为密集的居住社区附近,反映在大型生鲜市场密集区,往往摊点和小型生鲜市场也相对较多(见表4),吻合消费者高频率和就近的采购规律,普遍经营较好,相对稳定。据调查统计,至2013年7月,在主城区社区生鲜超市共72个(其中,综合生鲜40个,蔬菜店32个),专卖店共211个(其中,肉类33个和水果店178个);而摊点虽然长期受政府“引摊入市”和取缔等影响,总体上,有增无减。据《瞭望新闻周刊》2010年15期“昆明城管执法冲突事件之责”报道,流动摊贩总数量约在4万个以上;为平抑菜价,由政府许可,在一些住宅小区路段,临时设置的310个蔬菜直销点,由公司雇员,个体承包经营,至2013年的南博会召开前仍有60个。

表3 昆明市不同生鲜市场类型的差异性比较

表4 摊点和社区生鲜超市或专卖店的抽样统计

(三)小型生鲜市场区位更能适于居民高频率和就近采购的要求

英是不识字的,偌大的医院,四通八达,就是没有生病也昏头转向,分不清东西南北。男人是有方向感的,虽然老了,但好歹识字,总比英强。每天,两个老人相互搀扶着走出病房,呼吸新鲜空气,晒一晒温暖的阳光。缓慢下楼上楼,一步步穿过人群,英都紧紧地拽着丈夫的手,她害怕一放开就再也抓不住了。她隐隐约约感受到从未有过的幸福感和存在感,她有时甚至怀疑眼前一切的真实性。

各类生鲜市场的服务范围存在差异。其中,批发市场的服务范围较大,最小规模的篆新综合类批发市场,服务范围5公里,覆盖近半个昆明主城区,而北苑作为西南地区最大的野生菌批发市场,为国内各省市供货,北京、上海等地都有专车来此收购,甚至销到东南亚和欧美地区;大型综合超市提供专门停车场,服务时间长,满足当前人们“一站式购物”生活方式变化的综合经营,使其服务范围相对较大;然而,人们不会总是以“一站式购物”来采购生鲜食品,通常生鲜食品的采购频率远高于其他商品,其他类型生鲜市场服务于周边1-2公里的范围,更吻合人们生鲜食品高频率和就近采购的习惯(见表3)。

四、演变趋势:多元共存格局短期不变,仍将此消彼长地互动关联

(一)多元市场共存格局短期不变

在区域生鲜市场的演变历程中显示,计划经济向市场经济转变过程中,伴随改革开放的深入,不同的生鲜市场应运而生,最终从单一的农贸市场逐渐发展,形成七种生鲜市场类型共存的局面。问卷调查显示,消费者对于新鲜程度、质量、购买频率、采购的交通方式、价格的关注度、品种偏好和经济能力等方面都存在很大的个体差异,直接影响到居民的生鲜市场类型选择。除以上所谈到的区位因素外,各类生鲜市场还存在以下诸多显著差异,是多元市场格局短期不变的原因:

1.销售的生鲜品种差异显著。大型综合超市的生鲜食品类型总体上比规模大的农贸市场类型少,而又多于规模小的农贸市场类型,虽然在地方品种、野菜和时令菜方面逊于农贸市场,但在外来品种,尤其是外省水果、进口水果、水产品方面相对于农贸市场方面更具优势,保鲜时间稍长的禽蛋类优势也尤为突出。批发市场与农贸市场由政府投入基础设施建设,统一管理,由不同的企业和个体租赁铺面或摊位经营。因经营主体多、铺面和摊位多(见表3),货源多样化,生鲜种类也相对也较多。其中,批发市场的生鲜品种最多,但并非与规模相关联,北苑规模最大,但种类却远少于市区的篆新生鲜批发市场;农贸市场则不亚于批发市场的生鲜品种类型,调查统计显示,最小规模的前卫路引摊入市农贸市场也有100多个生鲜食物品种。总体上,规模大的农贸市场经营生鲜种类也相对较多;而小型生鲜市场则往往多侧重某一生鲜类型,如专卖店分别侧重于水果品种或肉类品种;社区生鲜虽各生鲜品种都有,但每一大类中的品种相对较少,常见蔬菜类型相对较多;摊点以蔬菜和水果为主,有少量禽蛋类,在地方品种、野菜和时令菜方面相对具有优势;而直销点则偏重常见蔬菜、时令菜和地方品种(见表5)。

2.经营方式上各有特点和优势。无论大型超市、社区生鲜超市或生鲜专卖,都不议价,称重没有限制,调查显示消费者信任度高,一般不担心称重不准的问题;而农贸市场和地摊则相反,可以讨价还价,但是,有时卖主有最小销售量的要求。在经营时间上也有所不同,除摊点经营时间较短,集中在16:00-19:00的3~4个小时外,其他类型生鲜市场经营时间多长达11~13个小时,其中,批发市场和农贸市场开业较早,多在早上7:00开始,其他大多在早上9:00开始,晚上8:00或9:00停业,而大型超市经营时间最长,至晚上22:00,直销点则每天停业稍早一些。

不同生鲜市场特征与消费者的多元需求,反映出供求关系的变化。因城市人口持续增长,加之房地产开发,传统农贸市场拆迁,调查显示,大型生鲜市场数量有限,分布相对集中,而服务范围不能与消费者高频率和就近采购相适应;小型生鲜市场虽在规模和品种不具优势,但吻合了消费者的采购习惯而呈现较强的生命力,数量多而分布广,临近居民点,而具有优势,弥补大型生鲜市场类型的不足。不同生鲜市场的区位、销售品种和经营方式等差异性,与区域消费者多元需求相适应,而短期内,很难出现某一生鲜市场类型兼备其他所有市场类型的特征和功能,从而完全取代。因此,总体而言,多元市场共存格局短期不变。

(二)此消彼长的互动关联将持续

虽然多元市场共存格局短期不变,然而,我们也可以看到从过去演变历程而言,新的生鲜市场类型产生,是因为抓住了市场需求带来的机遇。同时,各生鲜市场类型之间,以及同一生鲜市场类型之间也因数量的增加,而出现竞争加剧,要求各参与主体进行调整,取长补短,以适应变化的新形势,而彼此的不同应对将带来消费者的选择变化,优胜劣汰,不可避免地出现此消彼长的动态变化:

1.大型综合超市应对反应及时,品种优势更为突出,相对其他生鲜市场竞争力增强。作为跨国零售公司凭借其管理优势,近二十年来在发展中国家迅速扩张,获得产业链中多个环节的利润,在此过程中,其措施表现出对形势的较快反应。譬如,借助中国政府政策的“民生”、“减少流通环节”等宣传,进一步扩大对产销环节的控制,价格、禽蛋和肉类的质量信誉和品种优势凸现,并开始有较多的地方品种、时令菜,甚至野菜等,竞争力增强。

2.肉类专卖店的前瞻性不够,受到综合超市与社区生鲜市场双重挤压而被迫应对。譬如,“高上高”肉类专卖店,曾因消费者对生态瘦肉猪的需求而促生这一品牌,在饲养方面的有机和生态专利,使其成为肉类高品质的代表,但在全国多起瘦肉精事件之后,更多的消费者以新的标准来衡量和选择,如肉香口感,以及厚膘显示的饲养年限与相应质量,使该品牌面临新的困境,部分专卖店转向拓展为综合市场,甚至外租部分铺位经营熟食获得收益,原有品牌优势削弱。

表5 昆明市不同生鲜市场类型的差异性比较

3.与大型综合超市比较,农贸市场传统优势渐弱。当大型综合超市的改进,缩小其在品种上与农贸市场的差距,与此同时,农贸市场虽有所改进,总体上,在环境卫生、产品质量信誉和管理等方面与大型超市场之间仍然存在的较大差距,竞争力减弱,甚至有可能逐渐被大型综合超市所替代,这将直接影响到其在生鲜供应的民生、相关就业和城乡贸易关系等功能的发挥。

4.社区生鲜超市和水果专卖都在销售品种上缺乏市场细分,同类存在此消彼长的竞争。伴随社区超市密度增加,竞争加强,以常见蔬菜为主的品种类型,造成各社区生鲜超市之间的激烈竞争,经营企业和个体对市场细分的敏感与反应,决定未来的优胜劣汰,在今后不久的时间会显现出来。

5.流动摊点生存环境改善,却又给相对规范的农贸和社区生鲜超市带来负面影响。在经历学习国外开展“农改超”失败后,对国外的地摊管理经验有了更多的认知,如法国政府首先将流动摊贩作为“服务对象”,然后才是“管理对象”;泰国则实行人性化的服务和保障,最大程度地保护流动摊贩的基本生存权利[20]。2013年,云南省人民政府出台了《降低流通费用提高流通效率综合工作实施方案》,不同于过去强行拆建、禁止和罚款等方式,在用电、用水、用地和摊位费等方面对农产品批发市场和农贸市场实施优惠政策,鼓励各地选择合适区域、时段,开辟免摊位费、场地使用费、管理费的早市、晚市、周末市场、流动蔬菜车等临时交易场所和时段市场。然而,与摊点比较,固定摊位与铺面的社区生鲜超市和农贸市场的租用成本相对较高,将因此而使经营者受到冲击,可能导致更多的人员趋于地摊的临时交易场所,而地摊摊贩的流动性却在信誉与质量上更不利于监督与管理。

五、结论与讨论

1.从地域视角来开展多元生鲜市场的空间格局与演变的研究,可以更加综合和细致地描述各种市场的空间分布特征,尤其小型生鲜市场,以及流动摊点与大型生鲜市场特征差异。

2.演变历程中的不同生鲜类型的出现和当前呈现的演变趋势,显示各类型之间及其内部此消彼长的互动关联性,以及持续变动的不确定性,对于各主体而言所意味的机遇与挑战,主体的及时适应和调整,决定着未来的此消彼长关系。

3.从政府主体角度而言,停止在市内新建农贸市场,鼓励社区生鲜市场和摊点的发展,显然忽视了农贸市场所具有的相对规范、便于监督与管理,以及品种多样,尤其地方特色品种方面的传统优势,面临被跨国公司的大型综合超市所取代,其弊端有待纳入相关决策参考。

注释:

①2000年,美国生鲜农产品通过超市销售的比例高达75%;1994年,法国生鲜超市销售量达10%[2]。

②指地方政府指定的特定投资主体投资建设生鲜超市,以承担一定区域鲜活农产品销售业务的过程。

[1]向清成,李昕.关于开展我国消费地理学研究的若干问题[J].经济地理,1990,10(4):11-14.

[2]柴彦威,翁桂兰,龚华.深圳居民购物消费行为的时空特征[J].人文地理,2004,19(6):79-84.

[3]柴彦威.基于居民购物消费行为的上海城市商业空间结构研究[J].地理研究,2008,27(4):897-906.

[4]Yanwei Chai.Space-Time Behavior Research in China: Recent Development and Future Prospect Annals of the Association of American Geographers[J].Geographers,2013,103(5):1-7.

[5]尚嫣然,柴彦威.深圳居民服务性消费行为的偏好与空间特征[J].人文地理,2004,19(6):93-96.

[6]党云晓,张文忠,武文杰.北京城市居民住房消费行为的空间差异及其影响因素[J].地理科学进展, 2011,30(10):1203-1209.

[7]何劲.欧美国家蔬果市场运作模式对中国大中城市“农改超”的启示[J].世界农业,2006(11):13-16.

[8]马云甫,杨军.传统农贸市场改造的必要性、原则与模式[J].农村经济,2005(2):109-111.

[9]周应恒,卢凌霄,耿献辉.生鲜食品购买渠道的变迁及其发展趋势[J].中国流通经济,2003(4):13-16.

[10]何军,纪月清,吴豪杰.生鲜食品消费行为模式[J].中国农业大学学报(社会科学版),2005(3):65-69.

[11]李春成,张均涛,李崇光.居民消费品购买地点的选择及其特征识别[J].商业经济与管理,2005(2):58-64.

[12]周发明,杨亦民,杨婧.城市居民对生鲜农产品购买地点选择的实证研究[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2009(6):22-29.

[13]徐跃峰.中国农产品批发市场建设布局问题的研究[J].安徽农业科学,2005(7):1300-1301,1307.

[14]陈丽晖.消费空间研究关注点的转变及其意义[J].世界地理研究,2010,19(1):86-93.

[15]Mackay H.Consumption and Everyday Life[M].London:Sage,1997,1(11): 160-188.

[16]Mansvelt J.Geographies of Consumption[M].London:Sage,2005.61-84,89-92,101-125,140-146,162.

[17]Fine B.From political economy to consumption [M].In:Miller D (ed).Acknowledging Consumption:A Review of New Studies.Oxford:Blackwell,1995.127-163.

[18]Jackson P,Thrift N J.Geographies of consumption [M].In:Miller D (ed).Consumption:Critical Concepts in the Social Sciences.London:Routledge,2001.383-409.

[19]周洁红,金少胜.农贸市场超市化改造对农产品流通的影响.浙江大学学报[J],2004,34(3):45-52.

[20]梁波.国外城市流动摊贩管理办法对我国相关工作的启示[J].中国物价,2009(8):49-51.

Spatial Pattern Evolution and the Relationship among Multiple Fresh Markets: a Case Study of Kunming

Chen Lihui, Peng Guanghua

As important parts of the landscape and city function, various types of fresh markets affect on people’s livelihood and urban management.Simply studying one type of fresh markets has one-sidedness in understanding a certain area of fresh supply.The paper describes the spatial pattern and the evolution of fresh markets and its reason in Kunming, based on the on-the-spot investigation, questionnaire, ArcGIS, Kernel Density and statistical analysis.Studying multiple fresh markets from a regional perspective gives us more comprehensive description and understanding of the mechanism of spatial pattern evolution.

fresh market; spatial pattern evolution; relationship; Kunming

K928.5

10.3969/j.issn.1674-7178.2014.04.014

陈丽晖,云南大学资源环境与地球科学学院研究员,从事区域空间结构与区域创新研究。彭光华,云南大学附属中学教师,云南大学硕士研究生。

(责任编辑:卢小文)

国家自然科学基金(批准号:41161088)和云南省基金(项目号:2010CD011)资助。