辽东湾海域口虾蛄的资源特征及变化

2014-03-29刘修泽王爱勇

刘修泽 郭 栋 王爱勇 王 彬 董 婧

(辽宁省海洋水产科学研究院, 辽宁省海洋生物资源与生态学重点实验室, 大连 116023)

辽东湾海域口虾蛄的资源特征及变化

刘修泽 郭 栋 王爱勇 王 彬 董 婧

(辽宁省海洋水产科学研究院, 辽宁省海洋生物资源与生态学重点实验室, 大连 116023)

口虾蛄(Oratosquilla oratoria)属于节肢动物门, 软甲纲(Malacostraca), 口足目(Stomatopoda), 虾蛄科(Squillidae Latreille), 口虾蛄属(Oratosquilla)[1], 地方俗名有“虾爬子”、“螳螂虾”、“虾虎”、“琵琶虾”、“虾拔弹”[2]等, 为多年生大型甲壳类, 主要分布于热带、亚热带、温带海域[3]。在我国各海区中广泛分布, 以黄海、渤海产量最大[4]。

随着过度捕捞及环境恶化等因素的影响, 海洋生物资源日趋衰退, 口虾蛄的经济价值逐年提高, 口虾蛄已成为辽宁沿海主要捕捞对象之一。国外学者对口虾蛄作了较为系统的研究, 主要集中在繁殖、摄食、幼体发育、年龄等方面[5—8]。我国学者对口虾蛄的繁殖及摄食习性[9,10]、幼体发育[2,11]等进行了详细研究。口虾蛄作为常年定居性种类, 研究其资源状况及其分布特征, 对口虾蛄资源的养护具有重要的意义。目前, 在资源分布及其特征相关方面的报道较少, 梅文骧对浙江沿海虾蛄资源及其合理开发利用作了论述, 主要在资源总量、肥满度及设置捕捞期和捕捞规格方面[12], 潘国良等[13]对浙江南部海域春季口虾蛄生物量的时空分布作了研究, 古德贤对天津海域口虾蛄群体结构和资源总量作了初步分析[14], 但关于辽东湾海域的研究未见公开报道。辽东湾海域是我国纬度最高的海域, 本文通过对辽东湾海域6、8、9和11月口虾蛄资源密度的空间分布、群体结构组成的研究, 以期完善我国沿海口虾蛄资源特征资料, 为口虾蛄资源保护提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 采样方法

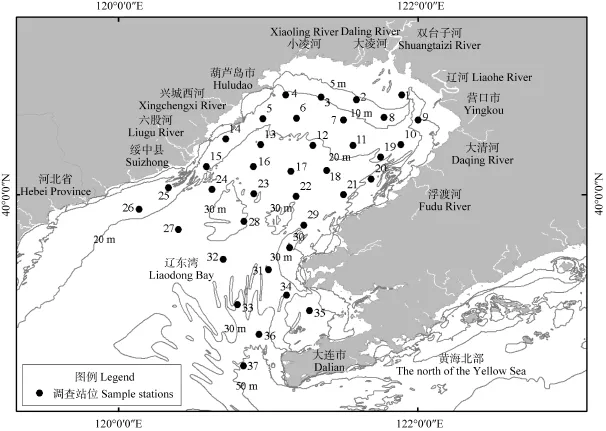

2012年6、8、9和11月在辽东湾海域进行4个航次的底拖网调查。共设置37个站点(图1), 其中9和11月由于渔业生产, 部分站点未能采样, 9月有效站点为29个, 11月为24个。

网具为有翼单囊拖网, 网宽约10 m, 囊网网目为2 cm,每网拖曳约1h, 拖速控制在2.5 kn。调查按《海洋调查规范》[15]进行, 每站拖网起网后记录口虾蛄渔获量, 并采集样本。口虾蛄每站不足30尾的全部取样, 超过30尾的随机取样。样品保温箱冰冻保存。

1.2 材料处理与数据分析

将口虾蛄样本带入实验室后进行生物学特征测定,体长测量精确到1 mm, 体重测量精确到0.1 g, 鉴别雌雄,四个航次共计测量样本数量为3001尾, 口虾蛄幼体体长临界值按生物学最小型80 mm[2,10,16]取值, 以10 mm分组计算优势体长。

口虾蛄渔获量采用相对资源密度表示, 即单位时间渔获密度: 生物量(kg/h)和尾数密度(ind./h)。口虾蛄雌雄比例与1∶1的差异采用卡方检验进行分析。

口虾蛄资源密度平面分布图采用 arcGIS 9.3进行绘制。采用口虾蛄生物量分析资源分布与环境因子(如底温、底盐、水深和底质类型)之间的关系, 资源分布与底温、底盐和水深的关系采用Pearson相关分析, 资源分布与底质类型的关系采用Spearman相关分析。

图1 调查站位图Fig. 1 Sample stations in Liaodong Bay

2 结果

2.1 资源密度的时间变化

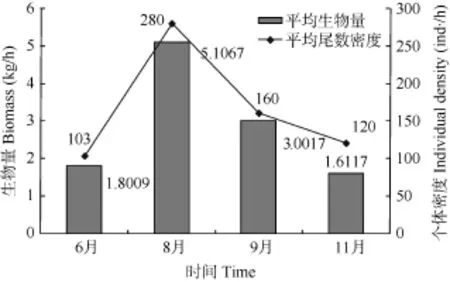

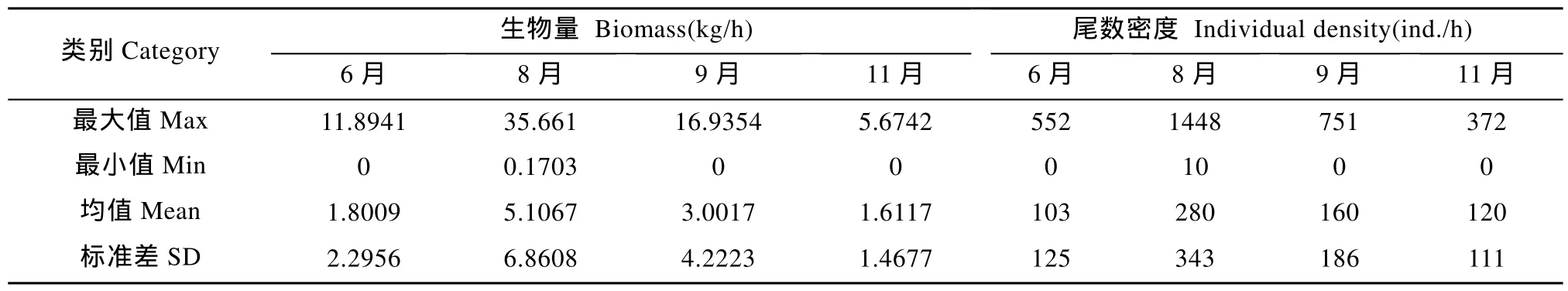

口虾蛄资源密度的数据统计见图2和表1。由图2可见, 平均生物量从高至低依次为8月>9月>6月>11月, 平均尾数从高至低依次为8月>9月>11月>6月(图2)。口虾蛄群体其资源平均生物量四个月份变化趋势与平均尾数季节变化趋势不一致, 8月平均生物量与尾数均是最高, 11月平均生物量最低, 但11月平均尾数次于9月居第3位, 6月平均尾数最低。由表1可知, 密度(生物量和尾数密度)最高值站点均出现在8月, 密度(生物量和尾数密度)最高值站点出现顺序一致, 均为8月>9月>6月>11月。8月口虾蛄出现频率为100%, 其余3个月份均有未捕获口虾蛄的站点出现。

图2 口虾蛄平均资源密度的时间变化Fig. 2 The temporal variation of relative average resource density of Oratosquilla oratoria

2.2 群体结构

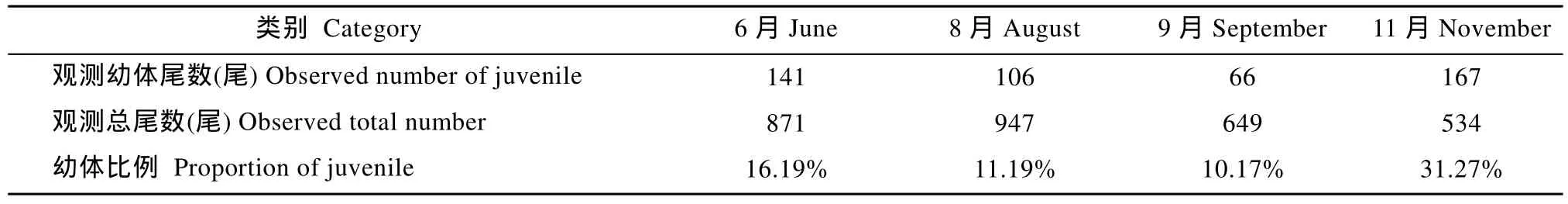

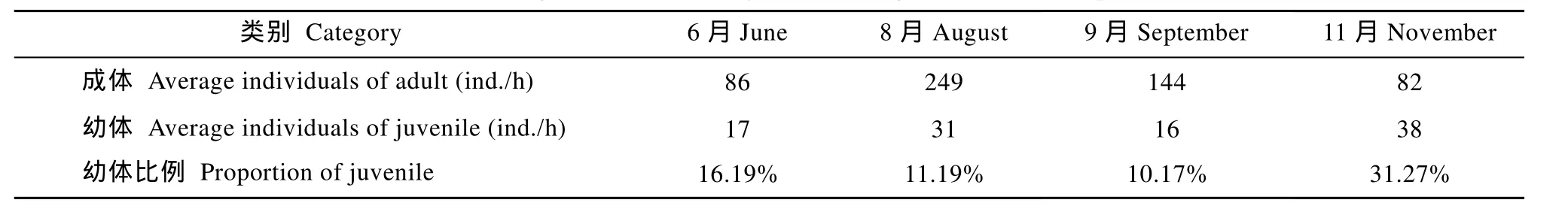

幼体比例及性比 根据口虾蛄生物学最小型 (<80 mm为幼体), 得出口虾蛄群体的幼体比例(表2)。

由表 2可见, 捕获的口虾蛄群体, 其幼体比例 11月最高, 达到31.27%, 明显高于其他月份, 其次为6月, 幼体比例最小的为9月。

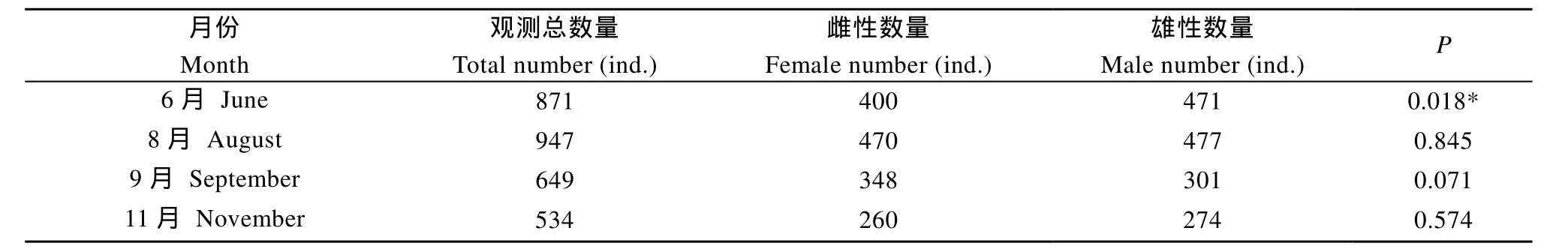

本研究取得的 3001尾样本, 其中雌性个体 1478尾,雄性个体1523尾, 雌雄比例为0.97∶1, 二项式卡方检验结果表明, 雌雄个体比例符合 1∶1(P=0.442>0.05)。4个航次口虾蛄雌雄比例见表3。

由表3可见, 6月口虾蛄雌雄比例较低, 为0.85, 经卡方检验, 雌雄比例不符合1∶1, 雌性个体多于雄性, 差异显著; 8月和11月雌雄比例均接近于1∶1, 9月雌雄比超过1∶1, 但经卡方检验, 8月、9月和11月口虾蛄性比均符合1∶1的比例。

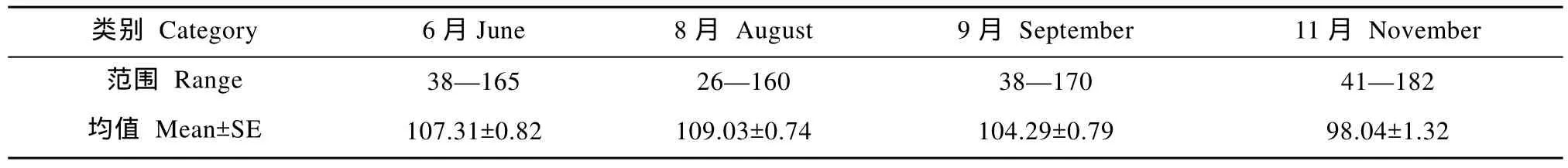

体长组成 4个月份的体长均值的变化趋势是 8月达到最高, 而后逐步下降, 11月份降至最低值(表4)。

分析4个月份的体长分布(图3), 发现随着时间序列的递增, 口虾蛄的优势体长逐渐减小, 6月体长优势组为100—140 mm, 8月为90—140 mm, 9月为90—120 mm; 11月出现两个峰值, 分别为50—60 mm和90—120 mm, 且有幼体优势体长组出现。

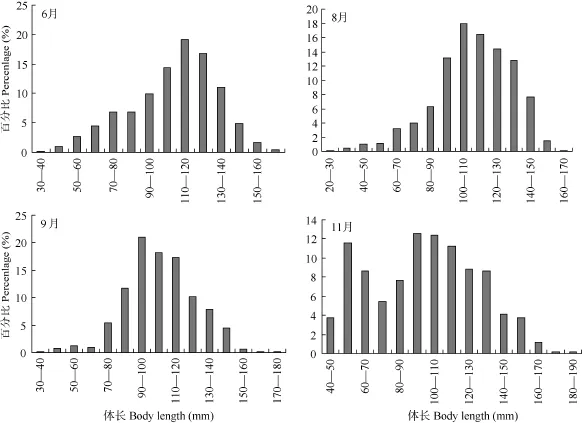

2.3 资源密度的空间分布

由图 4可以看出, 口虾蛄主要分布在辽东湾近岸水域, 西南侧及东侧水域是其密集区, 8月调查出现频率是100%, 其余3个月份, 除老铁山水道附近的1个站位无渔获外, 其余站位均有口虾蛄出现。空间分布4个月份略有变化, 6月口虾蛄主要分布在辽东湾北部及西南部, 中部及东南侧水域口虾蛄资源量低, 最高值出现在辽东湾东北侧营口辽河口附近海域的9号站; 8月口虾蛄分布较为均匀, 广泛分布于辽东湾整个水域, 但与6月相比有往南移动的趋势, 最高值出现在辽东湾西南侧绥中海域的 24号站; 9月与8月分布趋势较为一致, 口虾蛄主要分布在辽东湾西南侧, 最高值出现站位与8月相同, 仍为24号站, 11口虾蛄分布较9月分散, 最高值及高值密集区仍出现在西南侧绥中海域, 但较9月有南移趋势, 最高值位于最南侧调查断面的 27号站。四个航次调查, 辽东湾西南侧水域的口虾蛄资源密度均有高值出现。

表1 口虾蛄资源密度的时间变化Tab. 1 The temporal variation of relative resource density of Oratosquilla oratoria

表2 口虾蛄幼体比例Tab. 2 The proportion of juveniles of Oratosquilla oratoria

表3 口虾蛄的性比变化Tab. 3 Changes in sex ratios of Oratosquilla oratoria

表4 辽东湾口虾蛄体长均值变化Tab. 4 Changes of average body length of Oratosquilla oratoria in Liaodong Bay (mm)

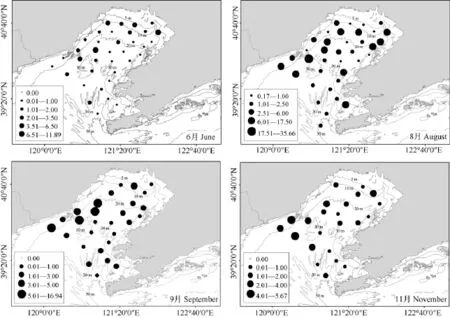

2.4 资源分布与环境因子的关系

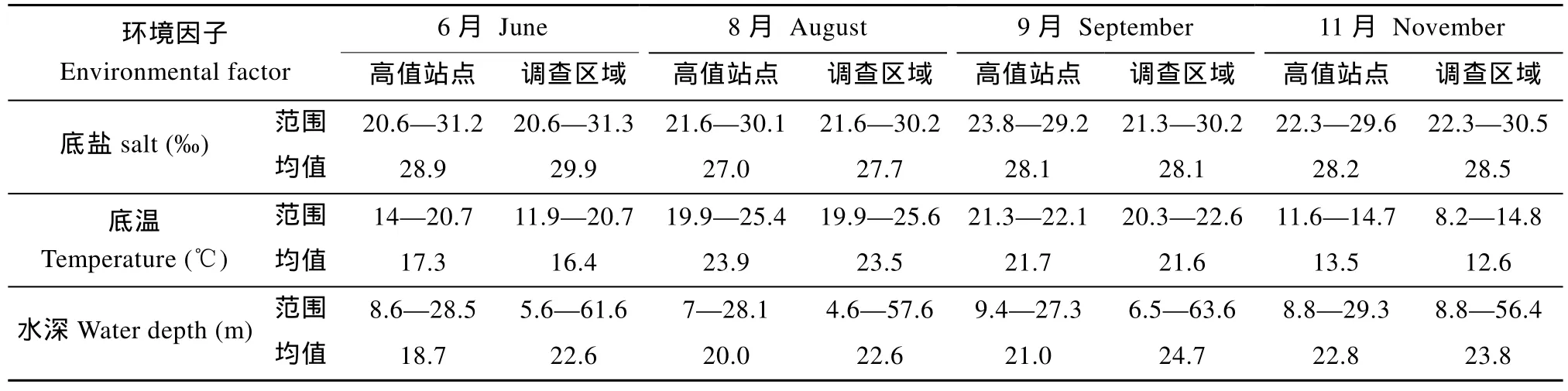

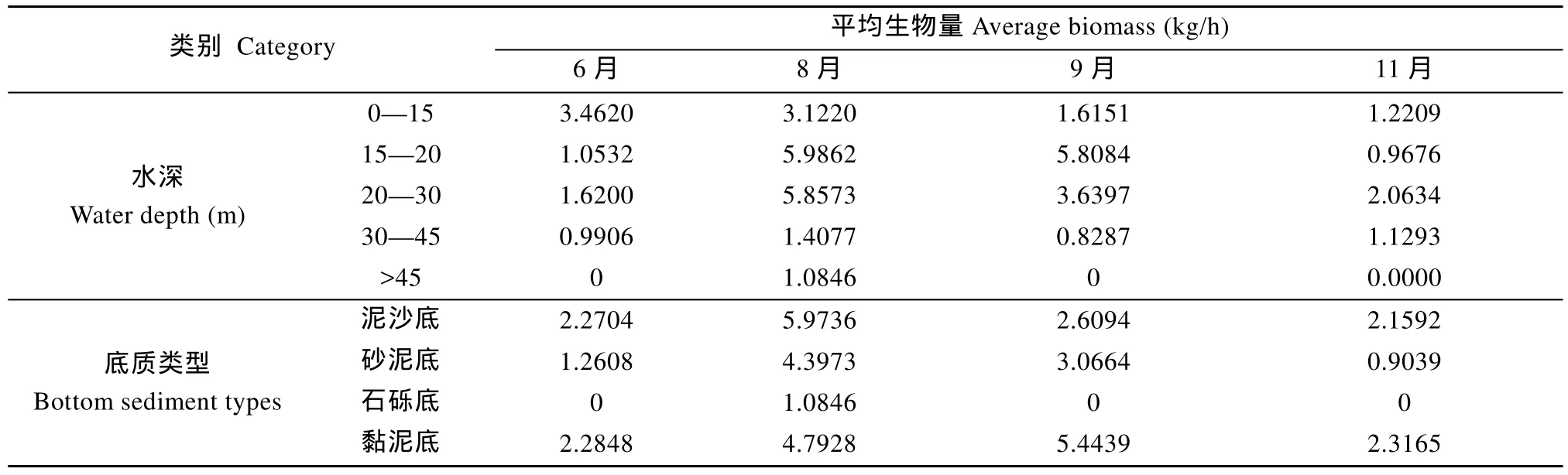

口虾蛄相对生物量与底盐、底温和水深的 Pearson相关分析表明, 仅 6月口虾蛄各站点相对生物量与底盐(r= –0.426, P=0.010)和水深(r= –0.335, P=0.046)显著负相关, 其余各月份口虾蛄资源分布与底温、底盐和水深均无显著相关。口虾蛄相对生物量与底质类型的Spearman相关分析表明, 资源分布与底质类型相关不显著。但通过高生物量值站点分布所对应的环境因子(底温、底盐和水深, 表5)以及环境因子(水深、底质类型, 表6)的变化所对应的平均生物量值, 仍能看出资源分布的特点及变化趋势。

图3 辽东湾口虾蛄体长组成Fig. 3 Composition of body length of Oratosquilla oratoria in Liaodong Bay

图4 辽东湾口虾蛄生物量分布Fig. 4 Distribution of relative biomass of Oratosquilla oratoria in Liaodong Bay (kg/h)

6月相对生物量大于2 kg/h的高值站点有11个, 占调查站点数的 29.73%, 生物量之和占口虾蛄总生物量的71.75%; 8月相对生物量值大于 6 kg/h的高值站点有 12个, 占调查站点数的 32.43%, 生物量之和占口虾蛄总生物量的76.52%; 9月相对生物量值大于3 kg/h的高值站点有 6个, 占调查站点数的 21.43%, 生物量之和占口虾蛄总生物量的68.04%; 11月相对生物量值大于2 kg/h的高值站点有 7个, 占调查站点数的 29.17%, 生物量之和占口虾蛄总生物量的63.57%。由表5可见, 4个航次高值站点所对应的环境因子相较于整个调查区域, 其底盐平均值低于或等于调查区域的平均值, 底温平均值高于调查区域的平均值, 即表现出相对的低盐高温的特点。从高值站点平均水深的时间变化来看, 6月至11月, 高值站点逐渐由浅水区向深水区移动。

环境因子(水深、底质类型)变化所对应的平均生物量变化见表 6, 在水深上, 6月口虾蛄平均生物量最高值分布在0—15 m水深范围内, 8月和9月则分布在15—20 m水深范围内, 11月分布在20—30 m水深范围内, 从口虾蛄资源分布的时间变化可以看出, 6月至11月, 口虾蛄逐渐由浅水区向深水区移动; 在底质类型上, 6月口虾蛄的平均生物量高值依次出现在黏泥和泥沙底的水域, 8月依次为泥沙和黏泥底, 9月依次为黏泥和砂泥底的水域, 11月与6月相同, 依次为黏泥和泥沙底, 总体上, 口虾蛄喜栖息在泥质底居多的底质水域, 底质类型为黏泥和泥沙的水域是其主要的栖息场所。

表5 口虾蛄相对生物量分布及其温盐深变化Tab. 5 The distribution of relative biomass of Oratosquilla oratoria and variations of temperature salinity and water depth

表6 不同水深和底质类型口虾蛄平均生物量的变化Tab. 6 Variation of relative average biomass of Oratosquilla oratoria in different water depth and bottom sediment types

3 讨论

3.1 口虾蛄资源密度特征

相关文献表明, 口虾蛄一年可达性成熟[2,9], 渤海口虾蛄为常年定居型地方性种群, 季节性迁移距离不大, 冬季12月至次年 3月低温期向深水区移动, 营越冬生活[17]。越冬期过后, 口虾蛄进入性腺生长和成熟阶段[3,16], 开始大量摄食[10], 体重逐渐增大, 进行繁殖育肥, 而后进入春夏季繁殖期进行产卵[2,10,16]。

4个航次调查, 8月口虾蛄平均资源密度(生物量、尾数密度)为最高值, 6月至8月为口虾蛄的繁殖期, 随着水温的上升和降雨、河流冲淡水的作用, 8月平均底温为23.5 , ℃ 平均底盐为27.7, 王波等[2]、王春琳[16]研究发现,口虾蛄生长最适温度在20—27 , ℃ 最适盐度在23—27, 8月具有 4个月份口虾蛄最佳的生长条件, 同时因禁渔期无捕捞压力, 故其资源量为4个月份最高, 单站密度最高值也出现在此月份(表 1和图4)。而后水温下降, 盐度逐渐升高(表 5), 同时随着禁渔期的结束, 口虾蛄将承受较大的捕捞压力, 平均资源密度呈下降趋势。

由图 2可以看出, 11月口虾蛄的平均生物量低于 6月, 但平均尾数高于6月。表2表明, 11月口虾蛄幼体比例为四个月份最高, 经与各月平均尾数密度计算, 11月幼体平均尾数密度为4个月中最高(表7)。

11月口虾蛄的平均尾数高于6月主要在于其幼体的贡献, 大部分研究认为, 6—8月为口虾蛄的繁殖期[7,10,18],而口虾蛄受精卵在25℃左右孵化需要14d左右[2], 从孵化为假蚤状幼体至Ⅰ期稚虾蛄(平均体长 16.42 mm)约33—45d[2,11]。综合前人研究成果, 本文分析, 口虾蛄在繁殖期产生的幼体的叠加效应导致其幼体在11月大量聚集, 幼体比例及平均尾数为4个月份最高, 并形成幼体体长优势组(图3), 导致9月至11月, 口虾蛄平均尾数密度的减少幅度明显小于平均生物量。

4个月份的性比, 除6月外, 其余3个月份的雌雄比均符合 1∶1的比例。6月口虾蛄雌性比例低于雄性, 经分析, 6—7月为口虾蛄产卵盛期[2,10], 产卵雌体有呆在洞穴护卵的习性[2,16], 故雌性口虾蛄渔获量明显减少, 导致渔获中口虾蛄雌性个体显著少于雄性个体。

3.2 空间分布及其与环境因子的关系

由表 5可知, 口虾蛄高值站点主要出现在辽东湾的低盐高温水域。王波等[2]、王春琳[16]研究发现, 口虾蛄最适温度在 20—27 ℃ , 最适盐度在 23—27。 4个月份口虾蛄高值站点所表现出的低盐高温(表 4), 相较整个调查区域的平均温盐, 更接近或符合口这一最适温度和盐度。

调查水域自东北向西南方向有辽河、双台子河、大凌河、小 淩河 、五里河、六股河、狗河等多条河流注入(图1), 导致辽东湾北侧及西南侧近岸水域盐度偏低, 水深较浅底表层水混合均匀, 从而底温较高。Pearson相关分析表明, 6月口虾蛄平均生物量与底盐、水深负相关, 故 6月沿岸水域所表现出的低盐水浅高温的特性, 吸引口虾蛄在此区域聚集。随着水温的升高和夏季降雨量的增大,调查区域的温盐条件更加适合口虾蛄栖息, 饵料也较 6月充足, 近岸水域的口虾蛄开始向较深水域移动, 其出现频率是 100%, 在分布上表现出向辽东湾中部及南部移动的趋势。9月因其环境因子与8月相比变化较小, 在空间分布上变化较小; 11月水温下降较大, 深水区底温变化幅度较浅水区小, 故口虾蛄逐步向深水区移动, 这也符合口虾蛄越冬洄游[17]的移动规律。

由表 6可知, 不同底质类型口虾蛄的平均生物量区别较大, 黏泥底对应的平均生物量最高, 其次为泥沙底,石砾底对应的平均生物量值最低, 有3个月份其值为0。如图4所示, 辽东湾西南侧绥中海域, 其4个月份资源分布中均有高值站点出现, 除去底温、底盐和水深的因素外,底质类型以黏泥和泥沙底为主[19,20], 也是口虾蛄 4个航次调查均有高值出现的主要因素。而大连市老铁山水道附近站点, 地处渤海海峡北侧, 水深达到60 m, 其底质类型为砾石底[21,22], 不是口虾蛄的最佳栖息环境, 故仅在饵料丰足, 种群资源量大且分布分散的夏季出现, 其他季节均游向其他水域。

有研究表明, 海洋环境是影响海洋生物资源资源分布的重要因素[23,24], 本文研究, 口虾蛄资源分布受底盐、底温、水深及底质类型等环境因子的影响与这一结论相符。

表7 口虾蛄成幼体平均尾数密度Tab. 7 Relative average individual density in adult and juvenile of Oratosquilla oratoria

[1] Liu R Y. Checklist of Marine Biota of China Seas [M]. Beijing: Science Press. 2008, 659 [刘瑞玉. 中国海洋生物名录.北京: 科学出版社. 2008, 659]

[2] Wang B, Zhang X L, Sun P X. On biological characters and artificial seedling-rearing techniques of mantis shrimp (Oratosquilla oratoria) [J]. Journal of Oceanography of Huanghai & Bohai Seas, 1998, 16(2): 64—72 [王波, 张锡烈, 孙丕喜. 口虾蛄的生物学特征及其人工苗种生产技术. 黄渤海海洋, 1998, 16(2): 64—72]

[3] Deng J Y, Chen J S. Fishery Biology Research on Oratosquilla oratoria in Bohai Sea [M]. Collection of Invertebrate (3). Qingdao: Qingdao Ocean University Press. 1992, 36—44 [邓景耀, 程济生. 渤海口虾蛄渔业生物学研究. 甲壳动物论文集(3). 青岛: 青岛海洋大学出版社. 1992, 36—44]

[4] Yang D Z, Wang Y L, Ma X T, et al. Invertebrate in The North of China Seas [M]. Beijing: Higher Education Press. 1996, 411—412 [杨德浙, 王永良, 马绣同, 等. 中国北部海洋无脊椎动物. 北京: 高等教育出版社. 1996, 411—412]

[5] Kodama K, Yamakawa T, Shimizu T, et al. Age estimation of the wild population of Japanese mantis shrimp Oratosquilla oratoria in Tokoy Bay, Japan, using lipofuscin as an age marker [J]. Fisheries Science, 2005, 71: 141—150

[6] Kodama K, Shimizu T, Yamakawa T, et al. Changes in reproductive patterns in relation to decline in stock abundance of the Japanese mantis shrimp Oratosquilla oratoria in Tokoy Bay [J]. Fisheries Science, 2006, 72: 568—577

[7] Kodama K, Shimizu T, Yamakawa T, et al. Reproductive biology of the female Japanese mantis shrimp Oratosquilla oratoria (Stomatopoda) in relation to changes in the seasonal pattern of larval occurrence in Tokyo Bay, Japan [J]. Japan Fsheries Science, 2004, 70: 734—745

[8] Kodama K, Kume G, Shiraishi H, et al. Relationship between body length, processed-meat length and seasonal change in net processed-meat yield of Japanese mantis shrimp Otatosquilla oratoria in Tokyo Bay [J]. Fisheries Science, 2006, 72:804—810

[9] Xu S L, Wang C L, Mei W X, et al. Preliminary studies on propagation and feeding habits of Otatosquilla oratoria in northern Zhejiang sea areas [J]. Journal of Zhejiang College on Fisheries, 1996, 15(1): 30—36 [徐善良, 王春琳, 梅文骧, 等. 浙江北部海区口虾蛄繁殖和摄食习性的初步研究.浙江水产学院学报, 1996, 15(1): 30—36]

[10] Sheng F L, Zeng X Q, Xue Y. Study on propagation and feeding habits of Otatosquilla oratoria in the inshore waters of Qingdao [J]. Periodical of Ocean University of China, 2009, 39: 326—332 [盛福利, 曾晓起, 薛莹. 青岛近海口虾蛄的繁殖及摄食习性研究. 中国海洋大学学报, 2009, 39: 326—332]

[11] Liu H Y, Gu D X, Li J F, et al. Larval development of mantis shrimp Otatosquilla oratoria [J]. Journal of Dalian Fisheries University, 2009, 24(2): 100—105 [刘海映, 古德贤, 李君丰, 等. 口虾蛄幼体的早期形态发育特征. 大连水产学院学报, 2009, 24(2): 100—105]

[12] Mei W X. The resources of Squilla in Zhejiang coast and its exploitation and use [J]. Journal of Fisheries of China, 1999, 23(2): 210—212 [梅文骧. 浙江沿海虾蛄资源及其合理开发利用. 水产学报, 1999, 23(2): 210—212]

[13] Pan G L, Zhang L, Zhu Z J, et al. Spatial-Temporal distribution of the biomass of Otatosquilla oratoria in the coastal waters of south Zhejiang during spring [J]. Oceanologia et Limnologia Sinica, 2013, 44(2): 366—770 [潘国良, 张龙,朱增军, 等. 浙江南部近岸海域春季口虾蛄(Oratosquilla oratoria)生物量的时空分布. 海洋与湖沼, 2013, 44(2): 366—370]

[14] Gu D X, Liu M L. Analysis on the population structure and abundance of Otatosquilla oratoria in Tianjin sea area [J]. Hebei Fishery, 2011, 8: 24—26 [古德贤, 刘茂利. 天津海域口虾蛄群体结构及资源量分析. 河北渔业, 2011, 8: 24—26]

[15] General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China. Specifications for Oceanographic Survey-Part 6: Marine Biological Survey [S]. Beijing: China Standard Publishing House. 2008, 56—62 [中华人民共和国国家质量监督检验检疫局. 海洋调查规范 第6部分 海洋生物调查. 北京: 中国标准出版社. 2008, 56—62]

[16] Wang C L. A biological basic character of Otatosquilla oratoria [J]. Journal of Zhejiang College of Fisheries, 1999, 15(1): 60—62 [王春琳. 口虾蛄的生物学基本特征. 浙江水产学院学报, 1999, 15(1): 60—62]

[17] Wu Y Q, Zhang B L. Ecology of the economic invertebrates in the Bohai sea [J]. Marine Science, 1990, 2: 48—52 [吴耀泉, 张宝琳. 渤海经济无脊椎动物生态特点的研究. 海洋科学, 1990, 2: 48—52]

[18] Ohtomi J, Shimizu M. Spawning season of the Japanese mantis shrimp Oratosquilla oratoria in Tokyo Bay [J]. Nippon Suisan Gakkaishi, 1988, 54(11): 1929—1933.

[19] Fishery Bureau of Ministry of Agriculture, Ministry of Agriculture of the Yellow Sea Area Fishery Command. Investigation and Division of Fisheries Resource of Yellow and Bohai Sea [M]. Beijing: Ocean Press. 1990, 3—4 [农业部水产局,农业部黄海区渔业指挥部. 黄渤海区渔业资源调查与区划. 北京: 海洋出版社. 1990, 3—4]

[20] Luan Z D, Li Z W, Fan F X, et al. The characteristics and formation of the submarine topography in the Liaodong Bay, the Bohai Sea [J]. Marine Science, 2012, 36(1): 73—80 [栾振东, 李泽文, 范奉鑫, 等. 渤海辽东湾区海底地形分区特征和成因研究. 海洋科学, 2012, 36(1): 73—80]

[21] Liu J H, Wang Q, Zhong S Y, et al. Study on dynamic geomorphology and evolution of the Lao Tieshan channel, the Bohai strait [J]. Marine Science Bulletin, 2008, 27(1): 68—74 [刘建华, 王庆, 仲少云, 等. 渤海海峡老铁山水道动力地貌及演变研究. 海洋通报, 2008, 27(1): 68—74]

[22] Wu H, Zhao S M, Zhang S, et al. Preliminary assessment of tidal energy in Lao Tieshan channel [J]. Marine Science Bulletin, 2011, 30(3): 310—314 [武贺, 赵世明, 张松, 等. 老铁山水道潮流能初步估算. 海洋通报, 2011, 30(3): 310—314]

[23] Zhang Y Y, Lin L S. Spatial heterogeneity of Trichiurus japonicus and small-scale fish in East China Sea and their spatial relationships [J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2005, 16(4): 708—712 [张寒野, 林龙山. 东海带鱼和小型鱼类空间异质性及其空间关系. 应用生态学报, 2005, 16(4): 708—712]

[24] Chen J S. Structure and diversity of invertebrate resources in the Yellow Sea [J]. Journal of Fishery Science of China, 2005, 12(1): 68—75 [程济生. 黄海无脊椎动物资源结构及多样性. 中国水产科学, 2005, 12(1): 68—75]

THE RESOURCE CHARACTERISTICS AND THEIR VARIATION OF ORATOSQUILLA ORATORIA IN LIAODONG BAY

LIU Xiu-Ze, GUO Dong, WANG Ai-Yong, WANG Bin and DONG Jing

(Key Laboratory of Marine Biological Resources and Ecology, Liaoning Ocean and Fishery Science Research Institute, Dalian 116023, China)

口虾蛄; 资源特征; 时空分布; 环境因子; 辽东湾

Oratosquilla oratoria; Resource characteristics; Spatial-temporal distribution; Environmental factor; Liaodong Bay

Q178.2

A

1000-3207(2014)03-0602-07

10.7541/2014.86

2013-07-23;

2014-03-04

农业公益性行业科研专项(200903005); 蓬莱19-3溢油辽宁省生物资源养护与渔业生态环境修复项目资助

刘修泽(1981—), 男, 湖北荆州人; 助理研究员; 研究方向为渔业资源学研究。E-mail: liuxz1981@hotmail.com

董婧, E-mail: dj660228@tom.com