镇江近代产业建筑特征及其保护研究

2014-03-26过伟敏

刘 佳,过伟敏

(江南大学产品创意与文化研究中心,江南大学设计学院,江苏无锡214122)

近代中国处在一个变革动荡的大环境中,随着西方势力的侵入,资本主义萌芽的产生,出现了以机器生产代替手工生产为主要标志的近代工业。这一时期的中国城市,工业、农业、交通运输业、航运业等各种近代产业出现,并发生了一系列变革。建筑是社会文明的载体和直接产物,近代的产业建筑在工业文明萌发的历史背景下逐渐产生和发展起来。

镇江近代产业的发展始于1861年镇江开埠以后,外国人在镇江的一些投资行为,后来受洋务运动的影响,又以洋务派官员及民间资本家兴办的中国民族产业为主。镇江的近代产业建筑见证了近代镇江产业的发展和变革。目前从建筑学和设计艺术学的视角对镇江近代产业建筑的研究尚属空白,造成了城市文化的断层。经过实地调研,这些建筑中很大一部分已被拆毁,只能从市志,史论、文化类的书籍中寻找一些线索,部分幸存的产业建筑遗产①在2003年在《下塔吉尔宪章》(《The Nizhny Tagil Charter for the Industrial Heritage》)中对产业遗产给出了明确的概念:产业遗产(Industrial-Heritage)是指工业文明的遗存,它们具有历史的、技术的、社会的、建筑的或科学的价值。这些遗存包括建筑、机械、车间、工厂、选矿和冶炼的矿场矿区、货栈仓库,能源生产、输送和利用的场所,运输及基础设施,以及与工业相关的社会活动场所,如住宅、宗教和教育设施等。状况也不容乐观,急需完整、系统的保护性研究。

一、镇江近代产业发展阶段概述

(一)镇江近代产业的出现(1861-1911年)

清末,主张实业救国、发展新型工业的洋务运动建立起了第一批中国近代工业,也是中国人采用机器生产经营近代企业的开始。这一时期镇江的一些本地商人开始利用交通便利的优势,召集资本,组织公司,举办近代工业。

航运业和铁路运输业的发展成为镇江近代产业发展最初的推动力。镇江处于长江与大运河的交汇处,拥有优越的地理位置和便利的水道交通,自古就是长江下游的商业重镇。镇江开埠后,外国航业进入镇江港,西方列强一方面进行资本输出和原料掠夺,另一方刺激了近代镇江民族轮船运输业的出现和民族资本主义的发展,对镇江近代航运和港口的建设起到了促进作用。1873年成立的招商局镇江分局,成为镇江最早的本国轮船运输企业,也是镇江近代航运业的先声。1908年沪宁铁路及江边支线的建设,使镇江成为长江下游唯一可以铁路水运直接换装的港口,这种新的陆路运输的方式大大方便和刺激了镇江当地的发展。

1894-1895年.由盐商先后建立了四经丝厂和大纶丝厂,为镇江机器纺织业的先河;食品工业中,1892年王福源米厂成为碾米业中第一家以柴油引擎做动力的工厂,此后机器碾米业逐渐发展成镇江较大的行业之一,1903年新建有合兴石磨面粉厂;机械工业以修理航运机器零件为主,开设有达昌祥铁工厂,茂昌机器厂和李恒记修船厂等,企业规模小,设备简陋;造纸业方面,清末民初始有用机器的印刷企业,1906年,建镇江机器造纸公司,1910年镇江有义生火柴厂等。此外,20世纪初还兴办十余个私人煤窑及煤矿股份公司等。

由于镇江拥有江河联运的优势,商业发达,英租界内央行林立,有发展电器实业的需要,镇江的新式电厂也应运而生[1]。1903年,镇江英租界工部局拟兴办电厂,1905年民族实业家郭礼征于东荷花塘兴办大照电灯公司,为江苏第一家公用电厂,也是镇江乃至全国民营电业的先驱,为近代地方工业奠定了基础。

总体来说,由于机器使用、技术支持的局限性等,这一时期镇江的许多行业还不能真正的称作近代产业。

(二)镇江近代产业的发展(1912-1936年)

辛亥革命后,镇江的近代民族工业迅速发展,1929年镇江成为江苏省府,适时政府为城市发展进行了一系列的建设活动,工业、农业、交通运输业等各个行业均有较大发展。特别是私营工业资本迅速发展,代表着近代工业逐渐走向自主发展的道路。

食品行业中,1914年贻成面粉厂创建,后改组为贻成新记面粉股份有限公司,新建现代化机磨制粉五层大楼;交通业航运逐渐被铁路运输方式所超越;机械行业设有赵福星修造轮船长、镇昌缝纫机器厂、振兴机器厂、王顺昌铁厂和永泰机器厂等;电力行业中大照电灯公司于1936年建成了钢混结构的新型厂房,并附设有大照职工子弟学校。建材工业中1934年开始生产少量水泥制品,供市政建设之用。直到解放时,仅有几家土窑、作坊、生产砖瓦,石灰和水泥制品,但均为手工操作,不具有近代工业机器生产的先进性。此外,化工、造纸业、纺织业均有一定发展,较为著名的有荧昌、燧生梁架火柴厂、富成丝厂和余记丝厂等[2]。

其中,镇江桑蚕业有较大发展。1926年秋,冷御秋等人在四摆渡创办合众蚕种场,后又创办裕民蚕种厂(1929年)、合作蚕种厂(1929年)、明明蚕种场(1930年)、益民蚕种场(1930)等等。

1934年在洋浮桥小江边街设自来水厂,开始从专供消防用水转向居民和各行业供水,是省内较早建立的城市集中供水系统的水厂。同年于北固山中峰建江苏省气象台与蓄水池,隔年于北固山五圣岩下建江苏省镇江潮水位站。可见这一时期各个行业都有较大的发展,工业化程度有所提高。

(三)镇江近代产业的艰难发展和缓慢恢复(1937-1949)

由于抗日战争的爆发,镇江各个行业被严重破坏,艰难发展,甚至许多行业一度停滞中止。也有碾米因粮食厂行代购粮食以供军用而快速发展的特例。许多行业被日军控制,如大照电灯公司被日伪华中水电公司吞并,与镇江自来水公司合并组成华中水电公司镇江办事处,镇江蚕种场也被日军占据,设日本华中蚕桑株式会社讲习所等等。

抗战胜利后,随着航政机构的恢复,工业、农业等行业也逐渐有所恢复,但对于元气大伤的镇江各个行业也来说,也只能是勉强维持。

二、镇江近代产业建筑特征

(一)分布及类型

产业建筑本身受行业性质约束极大,如自来水厂择水而立,气候所择高而立等等。然而镇江近代产业建筑分布最明显的特征就是受地理环境的影响较大,呈现出沿江、沿交通要道分部的特征。这一代依靠租界区和老城区的固有资源,商品生产、运输、销售都相对便利,集中了大部分企业。也有一些对原材料要求较高的生产行业主要以原材料采集的便利性为主,如镇江蚕种场远离老城区位于西郊四摆渡,借助资源优势,也形成一定的规模。

由于镇江是交通发达的转口型商贸城市,蚕茧、小麦、芝麻、花生、木材等原料充足,成本低廉[3],因此这些产业类型大都以加工型的轻工业、民用工业为主,又以商办作为主要途径。主要集中在食品、水电、交通、纺织、桑蚕、印刷等以民生为住的基础产业中。因此生产所需要的场地、规模都无法与重工业相比。

(二)建筑的空间特征

作为产业建筑空间首先要满足生产的需要,如材料的储存、生产的工序和步骤、生产的可变性和效率的优先性等等,需要以机器设备为尺度,可以说,产业建筑的功能性决定了建筑空间的大小和布局。因此这些建筑共同的特征就是拥有容积较大的空间体量,梁柱之间通常没有墙体隔阂,柱距跨度较大,平面布局自由灵活。

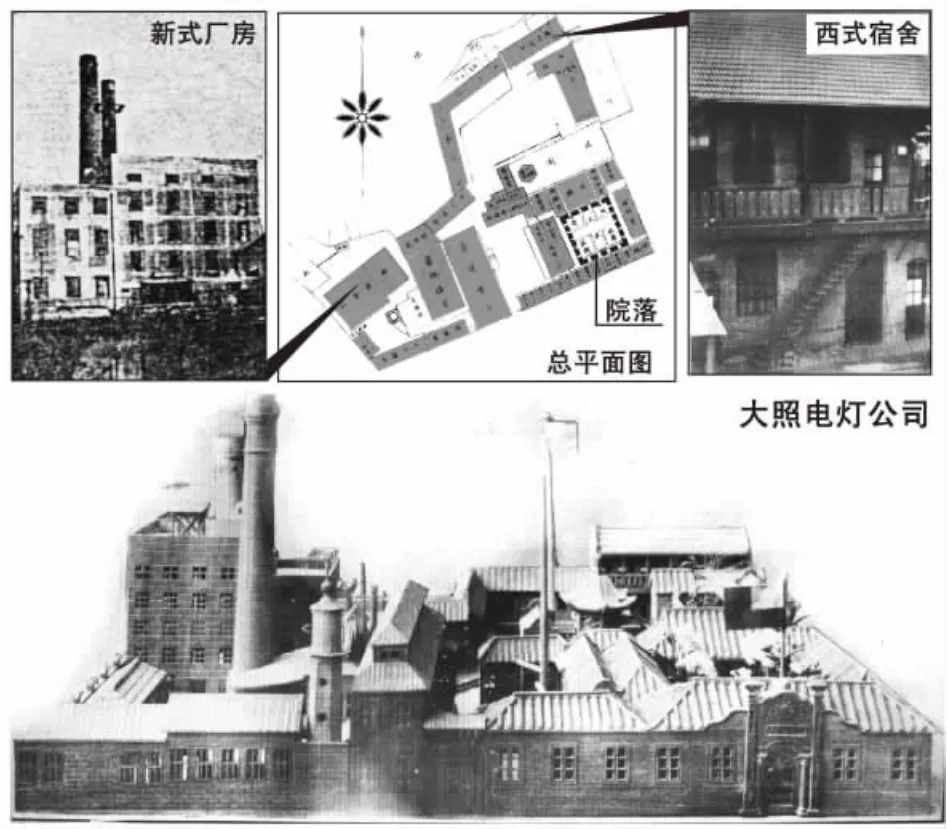

早期的镇江产业建筑以传统建筑空间形态作为物质载体,但已初具新型建筑的特征。1903年合兴石磨面粉厂已经兴建三层楼制粉车间,再如大照电灯公司既有传统的建筑空间和院落布局,又于后期建有五层新式厂房,职工宿舍也具有开放的外廊空间,整体空间布局呈现出中西合璧的特色【图1】。

中后期的建筑空间形态更加开放,建筑型制相对成熟,更具有真正意义上的近代产业建筑的空间特征。主要平面布局有“工字型”、“一字型”和“口字型”,属于现代集中型的布局方式【图2】。除“工字型”的建筑外,其他建筑的体量不大。建筑柱距多在4.2至5.4米,以4.8米为多,建筑跨度最大的在十米左右,空间大于传统建筑。层高按照各种行业类型灵活控制,多在3米至4米之间。

图1 大照电灯公司

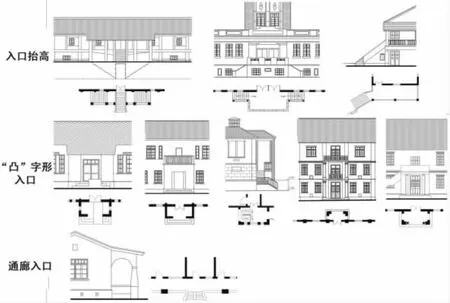

对于空间简单的产业建筑来说,入口空间就显得较为重要,成为被强调的部分。主要有入口空间抬高、“凸”字形入口空间和通过廊道进入空间的三种方式【图3】。同时垂直交通空间不作为产业类建筑的重点,有时甚至加在建筑外部,起到功能空间的作用。这些辅助的空间都使建筑的开放性和外向性增强。

(三)建筑的造型特征

近代工业建筑在古典建筑向近现代建筑嬗变的过程中,起到了先锋作用。尤其到了近代产业建筑发展的中后期,受西方现代工业建筑的影响,建筑的样式趋向稳定,表现出现代建筑的特征,造型简洁,朴素冷静,更加注重开放性和实用性。

图3 产业建筑的入口空间类型

早期的建筑造型受西洋建筑影响较大,如招商局镇江分局还带有浓重的西洋建筑风格,后来随着西洋建筑的本土化发展,中西合璧的建筑样式也逐渐出现,大照电灯公司子弟学校的门楼是典型的代表;自来水公司建筑群中西式均有;贻成面粉厂已经类似现代楼房的摸样;气象台建筑二层平台当中为四层凸出向上拔起矗立;火车站工务段用房为独特的外廊式风格【图4】。

图4 多样的建筑造型

其中,比例较大的生产类建筑主要以2层为主,局部3层,建筑立面多为横向的狭长型。立面有两种造型类别,一种是采用三段式,即坡屋顶,墙身和基座三部分,另一种是使用平屋顶或阳台,反映出新式建筑的特点【图5】。同时,建筑的开放性增强。建筑的开窗数量曾多,开窗面积增大,出现外廊、阳台等构件,在满足通风采光的使用条件下,使室内外空间得到了更好的沟通。

另一个显著特点是产业建筑借助其本身的结构性,行成了一种工业美学特征,装饰简洁,显得干净利落。建筑立面多借用柱子突出外墙或用水泥石子等材质勾勒柱子轮廓的方法来强调建筑外立面的构图划分;屋面多为四坡屋顶,老虎窗及侧窗等除了本身功能性的作用外还丰富了单调的屋顶造型;建筑本身的通风口、突出墙面的送货孔等成为丰富建筑立面的重要元素;砖砌线脚及窗子过梁砖砌肌理的变化成为立面主要的装饰元素,丰富了建筑立面,除此之外几乎无其他多余装饰。

图5 建筑立面造型分析

(四)建筑材料和结构的变化

近代镇江产业建筑的一大显著特征就是新材料,新结构,新技术,新设备的传播和使用,在当时产生了重要的影响,成为现代新建筑发展的契机。

传统的木结构建筑已经无法满足近代工业的发展要求。产业建筑具有先进性,因此新的变革也最早出现于此类建筑之中。尤其是钢材,水泥,玻璃,机制砖瓦的使用,都在当时产生了重要的影响。

至今在火车站旧址宝盖山隧道仍能看到遗存的铁路围墙的结构,当时已采用钢筋作为建材。对于建筑来说,此类建筑墙体主要材料主要为为清水砖墙;屋面为当地窑户手工生产的平瓦、水泥瓦或蝴蝶瓦屋面,个别建筑使用平屋面,在贻成面粉厂新厂房还出现了钢质大波瓦双坡屋面;水泥、木材、玻璃作为建筑的辅助材质。在火车站工务段建筑用房中还出现了特殊的大颗粒的水刷石墙面,使建筑别具特色。最大的变化是钢筋、混凝土的出现使得建筑的牢固度大大增加。

建筑结构由传统木结构发展为砖木结构。到20世纪30年代后,贻成面粉厂加工车间建成,为五层钢筋混凝土框架结构,桩基础,跨度达到12米,是镇江最先使用钢筋混凝土的工程。1934年镇江自来水厂中出现三角形木桁架结构的建筑。但由于木材本身的局限性,跨度无法与钢结构桁架媲美。同年建成的北固山气象台为局部五层的框架式混合结构。1936年,大照电灯公司也建成钢筋混凝土结构的新厂房。

近代产业建筑代表着一种建筑标准化和模数化的先声,传统建筑受木材的影响,其柱子尺寸,房间开间等都就地取材,相对自由,而近代后期一些产业建筑已经充分表现出现代建筑的面貌,材料具备一定的规格和模式,柱距以及开间都呈现出模数化的趋势,大大方便了施工和建造,提高了效率。

(五)建筑发展的局限性因素

由于镇江工业化程度低,对于以农业形态为基础的镇江工业发展并不是社会的主导,加之外国资本主义的经济侵略、洋货倾销,还有镇江地方人士的资本在生产和扩大再生时,大多投入流通领域,也均缺乏对家乡的工业投资,镇江的近代民族工业没有能够充分发挥其便利的交通优势,在抗战前就远落后于无锡、南通、上海等地。

诸多原因直接导致镇江近代产业建筑虽然具有新兴建筑的特性,但与工商业发达的周边的城市相比,无论在建筑规模、建筑造型,还是在材料、结构和技术上的发展上都略显平庸,产业建筑无法摆脱旧有的建筑模式,产业建筑的变革并不广泛,不深入,没有太大突破,具有相当的局限性。

三、镇江近代产业建筑遗产的保护

(一)生存现状

镇江近代产业建筑遗产是弥足珍贵的资源,但由于时代的变迁,功能性的消退引发了物质性和结构性的消退,加之缺乏文化认同和有效地保护,这些产业建筑或是遭到简单粗暴的拆除夷平,为新的城市建设和规划让路;或是闲置;或是乱搭乱建改作它用。目前尚存的产业建筑主要有明明蚕种场(五幢),合众蚕种场第四、第五养蚕室及两座岗楼,镇江火车站工务段用房,气象台,益民蚕种场(四幢),自来水厂(三幢)等。其中除自来水厂被重修过之外,其他建筑均未得到有效的保护。对于镇江的产业建筑现状而言,对具有符合资源价值的历史性建筑及空间进行认知、评估是当务之急,不应立碑挂匾后就不闻不问,绝不能让这些历史建筑自生自灭或消失在城市建设的浪潮中。

(二)保存价值

产业建筑作为一种近代新兴的建筑类型有着重要的历史文化价值。它们承载着镇江社会转型、近代城市化和城市工业文明发展与传承的重要内容,凝固了近代民族工商业的历史,它们记载着特殊历史时期下,社会、经济、历史和技术的变革和发展,能够反映特定历史时期的文化内涵,时代精神和价值取向。近代镇江虽没有出现有影响的本土企业家,但他们对镇江近代产业的发展有着举足轻重的影响,他们孜孜不倦的精神也反映了镇江人务实创新的价值观的延续,也使一种民族性的探索理念和思想借助产业建筑加以表达和传播。

产业建筑有着鲜明的工业美学特征和潜在的经济价值。产业类建筑空间及造型有着鲜明的时代特色,这种带有特殊历史印记的建筑往往能发掘出更加典型的元素,更容易强化其异质性,突显个性,具有相当意义的艺术价值和建筑美学价值。同时,产业建筑结构和材料相对坚固,许多建筑仍存在继续使用的潜能,灵活的大空间又十分有利于建筑的再利用改造。再利用旧建筑以及对废弃地建筑环境的改造也是减少建筑垃圾污染,节约资源,改善环境和社会可持续发展的重要手段。对这些建筑进行进一步研究和价值发掘,是社会文化和经济的可持续发展的有效手段。对镇江工业遗产的研究也能够为城市文化的多元发展开拓新的思路,寻找新的契机。

作为一种有特定意义的场所,产业建筑及其景观环境具有重要的景观场所价值和丰富的人文内涵。这些历史建筑所承载的价值不仅仅是在单栋的建筑上有所体现,对于能够形成一定规模的产业类建筑而言,完整的建筑环境和氛围的保留往往具有更加重要的意义,能够达到更强烈的效果。在改造中,通过对场所的回忆和再现能够更好的发挥产业类历史地段本身更多的价值所在。

(三)保护手段的多样性和灵活性

自20世纪80年代后期,我国逐渐开始重视对产业遗产的保护,上海的创意产业园、北京的798大山子艺术区等成为产业建筑改造的先锋示范。如今产业建筑改造已经成为一种突出城市个性的潮流,对此类建筑的保护和更新在国内外有不少成功的案例。镇江的产业类建筑应该结合其周边环境,寻找其最适宜的发展渠道,以发挥最大的价值。

改造中空间和功能的置换是最常用的手法,如在蚕种场的改扩建中,是否可以考虑利用周边高校的资源进行整合进行置换。在保留其结构的真实感和美感的前提下,充分使用灵活的空间形态,保留建筑造型、材质的原真性和历史感,从而够唤起人们的群体记忆。在保留历史原真性的同时也要依据实际情况,新旧适度结合,达到既对比又统一,既传统又现代的效果。

保护中还特别要注意产业建筑和整体环境的关联度和协调度。不能孤立的,点状的保护某一栋建筑,而要从整体环境出发,从建筑——景观——环境的角度来培养系统的、整体的保护思维。

四、总结

镇江近代产业建筑是时代赋予城市的珍贵建筑文化遗产,它们特征鲜明、具有时代的典型性。对其经保护、更新和改造后尚可为当今社会所使用,能充分发挥建筑遗产在现代社会的价值。然而,目前对镇江等中小型城市来说,对产业建筑的研究和重视程度尚有欠缺,研究的缺乏导致在建设发展中不能以正确的思路和方向对建筑进行利用和改造。对建筑遗产特征全面、系统、深入地调研和认知是建筑遗产改造和再利用的基础,没有研究的建设改造犹如无本之木,无源之水,难以真正做到对历史和建筑遗产的尊重以及对建筑遗产价值的最大挖掘。对镇江近代产业建筑的研究和更新,能使其焕发生机,具有长久的生命力和竞争力,为社会文化的可持续发展做出最大的贡献,也为镇江历史文化名城的名片添上靓丽而浓重的一笔。

[1] 孙宅巍.江苏近代民族工业史[M].南京:南京师范大学出版社,1999.9:123

[2] 江苏省政协文史资料委员会,镇江市地方志编纂委员会.镇江市志[M].上海:上海社会科学院出版社,1993.12

[3] 张立.镇江交通史[M].北京:人民交通出版社,1989.2:168