《献给爱米丽的玫瑰》的评价资源与情景语境

2014-03-26黄雪娥

黄雪娥

(惠州学院外语系,广东惠州516007)

一.引言

迄今为止,将语境的概念与理论运用到福克纳的著名短篇小说《献给爱米丽的玫瑰》(下文简称《献》)的研究尚不多见。我们曾从评价研究的态度系统的角度对《献》的具体语言形式进行了分析。本文将采用功能语言学家Martin关于语境与语言关系的观点,将对《献》评价系统中的态度和介入资源的分析统计结果(微观结构)放在情景语境的层面上(宏观结构)进行考量,目的是探究评价资源的具体语言形式的选择是如何受到作者及其所处社会的社会价值观念和意识形态所影响的。

二、马丁关于语境的观点

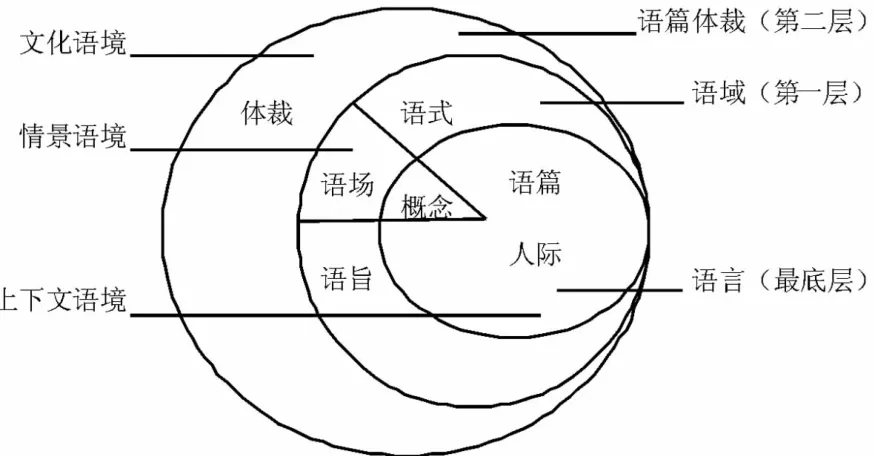

系统功能语言学家普遍认为,语境不仅仅指的是根植于该语言的民族文化、社会习俗等超越语言本身的社会环境,而是一个从符号学角度来解释语言使用的抽象的力量范畴,用于描述意义潜势(meaning potential)和语言体现形式之间的相互关系[1-3]。系统功语言学把语境分成三个层次:层次(stratification)、多功能 (multi-functionality)、以及潜势(potentiality)。从层次的角度而言,语境可以分为文化语境(context of culture)、情景语境(context of situation)和上下文语境 (context of cotext)。从多功能的角度来看,语境的配置特别是情景语境的配置同语言的三大元功能(metafunctions)对应:语式 (mode)对应语篇功能 (textual function),语旨(tenor)对应人际功能 (interpersonal function),语场 (field)对应概念功能 (ideational function)。而从意义潜势的角度来看,语境又可被看作是无数意义潜势变化的综合体。层次、多功能、潜势等三个层面的分析不仅使语境定义深度加大了,而且使语境特征的广度得到拓宽,同时还将各种变量引入到语境的概念中。语言和语境三个变量与语篇三大元功能的对应关系如图1所示。

图1 系统功能式中的语境与语言[4]

从图1中我们可以看到,文化语境、情景语境、上下文语境各自均有一个语言系统中的层面与之对应:文化语境与语篇体裁相对应、情景语境与语域相对应、上下文语境与语言具体表达形式相对应。而这三个语言系统中的层面之间又呈现出以下的关系:最上面一层的语篇体裁是一个高度抽象的概念,指交往过程中有目的、有步骤的结构[3,5],由其下一层语域中的语场、语式和语旨来体现[2];而语域则又进一步由最底层的具体使用中的语言,即概念功能、语篇功能和人际功能来体现。因此,在研究语境和语言之间的关系时,我们通常采取自上而下考察语境如何影响或决定语言的表达方式、或自下而上分析具体语言形式如何构成特定的语境这两种方法[8]。本文采取自下而上的方法:先分析具体语言形式,后把具体语言形式放在宏观的情景语境的平面上进行考察,探究语言形式的选择是由什么来决定的。本文的具体语言形式是评价系统中的次系统态度和介入资源,而并不是尚媛媛[11]所说的由语言形式手段或称衔接结(cohesive ties),如照应(reference)、省略(ellipsis)、重复(repetition)等途径,以及由语言三大元功能即及物性、语气、主位系统的整合作用的途径来实现。上述层层体现、一一对应的关系是一个语篇完整和连贯的必要条件。

三、《献》的评价资源结果统计

本文作者在《<献给爱米丽的玫瑰>中“态度”的表达与意识形态的体现》及《介入视阈的<献给爱米丽的玫瑰>中叙述声音解读》两文中,已经对《献》进行了评价系统中的态度资源和介入资源的分析。分析结果表明:(1)这篇小说中的态度系统几乎都是否定的,表明小说主人公所处的社团对其的评价态度亦是否定的。(2)态度系统中情感资源在该小说中数量最少(14处),判断和鉴赏资源数量接近相等(50:41)。(3)判断子系统中隐性否定的社会尊严判断数量远远超过社会许可(33:16),表明小说作者与其谴责主人公不道德、不合法,不如批评其行为社会不可接受、不恰当。(4)绝大多数的鉴赏资源都是显性否定(27处),而鉴赏资源中的显性否定反应和构成远远超过价值(28:12:1),表明与其把读者视线转移到评价对象 ——女主人公的行为举止上,不如把读者引向其所处的客观世界、社会环境,以此使读者对女主人公的情感天秤由憎恨转向同情。(5)评价系统中的介入视角分析显示该小说作者凭借篇外声音引发了语篇中的其他声音或立场;并且高频率使用了低值强度的介入资源,表明作者采用了隐性、低调的方法表达对女主人公的态度。对评价资源的具体语言形式的选择毫无疑问是受到作者及其所处社会的文化、社会价值观念等意识形态的东西所影响的。如果将评价资源的具体语言形式的选择放在非语言环境的情景语境的平面上考察,那么,我们不禁会问:为何态度系统几乎都是否定的;为什么小说中态度系统的情感资源数量最少;为何判断和鉴赏资源数量接近相等;为何隐性否定的社会尊严判断数量远远超过社会许可;又为何绝大多数的鉴赏资源都是显性否定的。要回答这些问题,我们就要分析《献》的情景语境。

四、《献》的评价资源与情景语境的关系

在系统功能语言学中,情景语境是文化语境的体现,构成情景语境的语场、语旨和语式三个变量决定了语言使用中的各类变体。

(一)语场。“语场指的是正在发生什么事,所进行的社会活动性质,语言所谈及或描述的是什么”[5]。《献》作为文学语篇,我们的讨论聚焦在其社会背景和小说的主题上。

现代美国文学发展的鼎盛时期是在19世纪末、20世纪初到第二次世界大战结束。在这一时期,由于美国政治、经济的发展变化,欧洲各种现代文学思潮的不断涌入,现代美国文学进入了最辉煌的时期,众多的流派、作品、作家,从不同的方面和角度不仅反映出美国这个高度发达的资本主义社会里的政治、经济、文化特征与时代思潮,而且也反映出该时期的各种矛盾以及精神世界所面临的种种问题。福克纳便是该时期的美国最有影响力的南方文学作家之代表人物。1865年美国南北战争结束后美国社会经历了区大的变化。一方面,南方各州的奴隶种植园主们不甘于失去财富与地位而顽固抵制。另一方面,北方工业的扩展更为迅速。北方和南方新旧两种价值观念的摩擦与冲突必定引起社会矛盾的不断的激化,当时这种严峻的社会现实必然在现代美国作品中得到真实的反映[13]。

福克纳出生于美国密西西比州的一个没落的南方种植园家中,其家族在美国内战后失去了财富和地位。作为生活在美国内战前后这一特殊时期的美国南方作家,毫无疑问会受到当时南方社会意识、传统文化、价值观念的影响。正如李文俊所说:“作者生长的那块土地上的文化传统、价值观念都时时左右着他作品的内容、主题和立场”[9]。作为南方人,福克纳对南方具有复杂的情感。一方面,他热爱这块土地、这里的人民、传统和文化,并且这一切是他文学创作的源泉。另一方面,从他的家史中目睹了南方旧制度的因循守旧、墨守成规、最后走向灭亡的必然趋势。他对于南方种植园主的蓄奴制、种族歧视毫不留情地进行揭露和鞭挞。虽然南方传统秩序在福克纳看来是一种道义上的秩序,可它同时也背上了一种由蓄奴制的罪恶所造成的巨大历史负担。他虚构了背景城市约克纳帕塔法(Yokapatawpha),创作了约克纳帕塔法系列小说。《献》所表现的人物形象被视为福克纳的约克纳帕塔法体系人物形象的一个缩影,几乎涵盖了福克纳南方情结根源的方方面面。

《献》第一次发表于1930年。故事发生在美国内战后、南方种植园经济及蓄奴制与北方工业资本主义及城市化建设两股势力交替之时。以沙多里斯等为代表的南方种植园主虽然在精神上和物质上彻底垮台了,但是,他们不甘于往昔的荣耀、尊严和地位就此在他们眼前消失。因此,他们一方面竭尽全力维护蓄奴制和种植园经济,试图固守南方的旧传统和旧秩序,另一方面怀着复杂的心态极尽所能地抑制不可阻挡的社会变革。《献》女主人公爱米丽小姐的心态和行为正是这些南方种植园贵族的真实写照[10]。

爱米丽出生于美国南方的“约克纳帕塔法”县杰佛生镇格里逊的贵族家庭。她是格里尔先生的独生女,自幼丧母。父亲在世时,为了维护格里逊世家门第的高贵和尊严,赶走了所有向她求爱的青年男子,剥夺了女儿获得幸福的权利[8]。父亲去世后,爱米丽雪上加霜,变为剩女却又身无分文,对爱情的渴望长期没有得到实现,使她行为变得怪异起来。当荷马·巴伦出现时,她不顾一切地爱上了他,但遭到全镇人的非议,人们指责她“堕落”,是“全镇的耻辱”,“青年人的坏榜样”。然而,荷马·巴伦并不想成家。就在他打算抛弃她时,一心准备与其结婚终老的爱米丽不顾法律的约束从药店买到老鼠药将荷马·巴伦毒死[8],并与腐尸同床共枕了40年。爱米丽是南方旧秩序的卫道士,她留恋往昔的荣耀、尊严和地位,固守旧秩序,拒绝社会变革;她混淆生与死、现实与幻觉;性格高傲、任性、孤僻、怪异、刚愎自用。福克纳对她进行无情的批判和讽刺。因此,这篇小说中的态度系统几乎都是否定的,表明小说主人公所处的社团对其的评价态度亦是否定的。

尽管爱米丽抗拒缴税,违法购老鼠药和肆意杀人等做了一系列违法乱纪的事情却未受到法律制裁。按理来说,小说中的显性否定社会许可判断资源的数量应该大大超过社会尊严判断资源的数量。反常的是,从上文的判断资源的分析结果可知,判断子系统中隐性否定的社会尊严判断数量远远超过社会许可,对于显性判断与隐性判断的选择,说话者或写作者并不是任意的,而是有意而为之,表明小说作者与其谴责主人公不道德、不合法,不如批评其行为社会不可接受、不恰当。爱米丽一生都未缴税、毒死情人不仅未受到法律制裁,反而被作者进行了隐性处理,文中从未出现“毒”、“杀”的字眼,只是在小说的末尾才提到荷马·巴伦的腐尸。

(二)语旨。语旨指的是参与者角色以及他们的基本情况,特点,地位及其相互关系;语旨有时也可指语言在特定的语境中的使用目的。本文所讨论的是《献》作者当时所处的社会意识形态背景以及该背景对他所刻画的女主人公的影响。

《献》是描述发生在南方的悲剧故事。内战后,北方工业势力及其价值观深刻地改变着南方传统和文化道德观念。小说女主人公爱米丽出身南方贵族,曾经是小镇居民心目中的一座纪念碑。她性格高贵、孤傲,任性。当北方佬工头荷马?伯伦来到小镇铺路时,爱米丽不顾一切地爱上了他,经常和他一起坐马车兜风,引得镇民们议论纷纷,他们认为贵族出身的爱米丽绝不会下嫁给北方佬工头,当爱米丽真的要嫁给荷马?伯伦时,他们却又认为她有辱南方的传统和妇道观。对她的不幸遭遇,作者怀着既怜爱又怨恨的复杂心情寄于深刻的同情。因为爱米丽与福克纳有着许多相同之处:作为故事背景的杰佛生就是福克纳的故乡牛津。首先,他们的出身一样,都是出身于南方世家,而后家道中落。福克纳家族三代人在密西西比州北部地区的政治、经济、文化生活中有相当影响。第二,他们骨子里都有强烈的贵族意识,始终期盼恢复贵族的生活方式。第三,与爱米丽小姐一样,福克纳也具有绘画的天赋,性格内向,极力捍卫自己的隐私,拒绝公众干预自己的私生活。年青的福克纳和爱米丽一样不必从事职业谋生[12]。因此,小说的叙述者非常熟悉本地历史和风土人情,对发生在爱米丽身上的大事和小事亦了如指掌。为此,在《献》中,福克纳有意地用了大量的篇幅来描写爱米丽的老宅、她的婚房、客厅、家具、她的外表等及一切与她相关的外部环境。尤其是小说的第五部分,几乎都是鉴赏而不是判断资源,评价的目标全部是爱米丽的婚房、结婚用品和荷马·巴伦的腐烂尸体等这些外部的客观事物和环境,而不是动作参与者爱米丽——评价的真正目标。作者的目的很明显是想把读者的注意力转移到那些外部的客观事物和环境,而不是杀人凶手爱米丽。这样做潜在地降低了爱米丽杀人的罪孽,从而引起读者对她理解和同情。这就为何文中的判断和鉴赏资源数量接近相等、绝大多数的鉴赏资源都是显性否定,而鉴赏资源中的显性否定反应和构成远远超过价值,表明作者有意把读者视线从评价对象 ——女主人公的行为举止转移到其所处的客观世界、社会环境上,以此使读者对女主人公的情感天秤由憎恨转向同情。

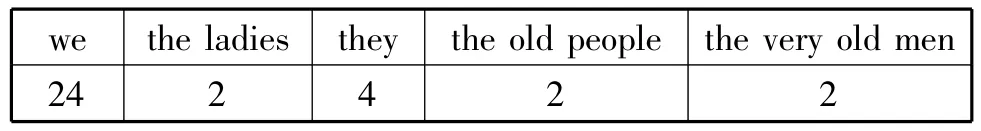

(三)语式。语式指的是语篇在特定的交际情景中所采用的语言方式,即使用何种方式来表达语篇的意义和传递信息等。《献》是一部短篇小说,其最独特的叙述方式就是作者采用了多个叙述者(声音/参与者),并且叙述者交替进行叙述。根据《介入视阈的<献给爱米丽的玫瑰>中叙述声音解读》中的表一分析,我们将小说的叙述者列表如下。

表1 关于爱米丽恋爱事件的各种不同的叙述者/叙述声音

从表1可知,叙述者“we”出现24次,”the ladies”出现了2次,”they”出现4次,“the old people”出现了2次,“the very old men”出现了2次。

《献》第一部分作者采用倒叙的方法,讲述爱米丽的去世及她在世时拒绝纳税的风波。小说没有出现叙述者自称,从被叙述事件的发展情况来看,属于全知全能的第三人称叙述者。第二部分叙述她家地窑中冒出的恶臭味却拒绝清除的事件和她父亲的死[7]。自第二部分始,作者对叙述者形式进行了创新,由全知全能形式转换到有所限制的第一人称叙述者形式。”we”这一群体性指称词不经意间出现在了小说的注释性语句中。第三部分是爱米丽与荷马·巴伦的恋爱故事以及她买毒药的事情。父亲去世后,爱米丽自己大病一场,接着她认识了北方佬工头荷默·巴伦并与之交往出游,”we”躲在窗帘后面七嘴八舌地议论开了。叙述声音既有看笑话、甚至幸灾乐祸的语气,但更多的是带着嘲讽的口吻[14]。第四部分关于爱米丽的老年生活及她的去世。“we”这一集体型人称代词在这部分的叙述中大量出现,“we”时刻关注爱米丽的爱情生活的变迁,并时时述说“we”对爱米丽的举止的态度。第五部分关于爱米丽的葬礼及最后镇民们在她闺房里发现荷马·巴伦的腐尸[7]。这部分完全落实到了第一人称叙述,叙述者以”we”正在亲历着事件的口吻,叙述了爱米丽的葬礼和在葬礼结束后闯入被封闭了40年的爱米丽的闺房的过程。此时,叙述声音嘎然而止,似乎被眼前的景象吓得目瞪口呆:在一间40年无外人踏足、布满灰尘、散发着腐臭的房间里,映入眼帘的是已经褪色的玫瑰色的窗帘和灯罩,以及依稀可见的水晶装饰和男人的衣物鞋袜等。一副骷髅躺在床上咧嘴开怀大笑,呈拥抱的姿势,爱米丽的一根长发则留在另一个枕头上。叙述者似乎被眼前的一切所震慑,因而不再使用嘲讽的语气,而用白描的手法将一切呈现在读者面前。

对于发生在爱米丽身上的事情,作者通过多个叙述者向读者叙述,而作者本人则躲在故事的背后观察着发生的全过程。这就为何态度系统中情感资源在该小说中数量最少;语篇采用高频率低值强度的介入资源,表明作者运用了隐性、低调的方法表达对女主人公的态度。对评价资源的具体语言形式的选择无疑是受到作者及其所处社会的文化、社会价值观念等意识形态的东西所影响的。

[1] Halliday,M.A.K.Language as Social Semiotic:The Social Interpretation of Language Meaning[M].London/Beijing:Edward Arnold/Foregn Language Teaching and Research Press,1978/ 2001:108-109.

[2] Halliday,M.A.K.&Hasan.R.Language,Context,and Text: Aspects of Language in a Social-semiotic Perspective[M].London:Oxford University Press,1989:3-7.

[3] Martin.J.R.English Text:System and Structure[M].Amsterdam/Beijing:Benjamins/Peking University Press,1992/ 2004:494-510.

[4] Martin.J.R.Modeling Context:a Crooked Path of Pregress in Contextual Linguistics.In M.Ghadessy(ed.),Text and Context in Functional Linguistics[C].Amsterdam:Benjamins,1999.

[5] 黄国文.语篇分析的理论与实践——广告语篇研究[M].上海:上海外语教育出版社,2001:128.

[6] 黄国文.翻译研究的语言学探索——古诗词英译本的语言学分析[M].上海:上海外语教育出版社,2006:20.

[7] 黄雪娥.爱米丽的“人际关系”及其悲剧命运[J].外语教学,2003(5):89.

[8] 黄雪娥,邓育明.爱米丽和苔丝的悲剧命运探析[J].大连教育学院学报,2005(2):48.

[9] 周玉花.非语言符号与构建语境导向的关系探析[J].湖北民族学院学报(哲学社会科学版),2009(2):119-121.

[10] 刘新民.主题、人物、艺术手法——《献给爱米丽的玫瑰》阅读札记兼与肖明翰先生商榷[J].名作欣赏,1997(6):104.

[11] 黄朝阳.文本旅行与文化语境——华兹生英译《史记》与倪豪士英译《史记》的比较研究[J].湖北民族学院学报(哲学社会科学版),2010(3):152-155.

[12] 邵锦娣.没有玫瑰的故事——评述福克纳《献给爱米丽的玫瑰》的叙事艺术[J].外语学刊,1995(4):55.

[13] 唐红梅.威廉·福克纳与他的《献给艾米丽的玫瑰》[J].宁夏大学学报,2000(2):46.

[14] 王敏琴.《献给爱米丽的玫瑰》的叙事特征[J].外国语,2002 (2):70.