方言整理對文獻校勘的重要性研究

2014-03-21杨玉荟马智捷

杨玉荟 马智捷

摘 要:跨學科研究可以打破學科之間人為的框架和藩籬。從歷史學開跨學科研究的先河之後,各學科間的交叉研究便一發不可收拾,爾語言學和文獻校勘之間的交叉研究尚處於空白。基於此,如將語言學和文獻學這兩個本來就不宜完全分開的學科進行交叉,將方言整理和文獻校勘相結合,便可看出在推廣普通話的時代背景下保護方言的重要意義。

关键词:西北方言;文獻;校勘;敦煌文獻

中图分类号:H171;G256 文献标识码:A 文章编号:1673-2596(2014)02-0183-03

傳統的古典文獻可以分為口頭文獻和書面文獻兩種形式。目前口頭文獻的研究仍然是比較空白的,主要是因為口頭文獻的流動性所致。流動性是口頭文獻的生命力之所在,但也是對其進行研究最大的限制。而口頭文獻和書面文獻之間不可能劃出嚴格的界限,一部分的口頭文獻以書面形式存在,而傳統的書面文獻中因寫作者的限制,使用了一部分的口頭辭彙,這兩種情況的研究都因為文獻的流傳時間久遠以及語言變遷等諸多原因的存在爾有一定障礙。但是,值得慶倖的是在一些地區的方言中仍然保存有這些辭彙,方言整理就對這種古典文本的解讀有重要的幫助。

敦煌藏經洞中出土的文獻以佛教文獻為主,但是也包含大量的社會經濟文獻,這些社會經濟文獻又以記錄民間生活為主要內容,這一類的文獻對語言的研究有重要價值,但也為文獻的整理和校勘帶來了很大的不便,這些方言詞在現今西北河西走廊地區仍有遺留,通過對西北方言的整理便可解讀這些文本的意思。下面我們就結合具體的實例來進行分析。

壹合:合為古代計量單位,十合為一升,在敦煌文獻中常有“油壹合”的記載,如S.527號《顯德六年(九五九)正月三日女人社社條》載:人各油壹合,白麵壹斤,粟壹□。①類似的記載還有很多,如《壬申年(九七二)七月廿九日社人□晟新婦身故轉帖》有“人各油壹合”、②《壬申年(九七三)十二月氾再昌妻亡轉帖抄》有“人各麺壹斤,油壹合,粟一□”,③這樣的記載在敦煌社會經濟文獻中數不勝數,就不一一列舉。然而“壹合”在甘肅大部份地區又不單做計重單位,還可以表示一般的名物,表示的是一套、一件的意思,如有P.3146號文書《年代不詳殘憑》載:“舍堂壹口並屋木門壹合,廚舍壹口亦並屋木門一扇。”④P.3744號《年代不詳(九世紀中期)僧張月光張日興兄弟分書》載“其堂門替木壹合,於師兄日興邊領訖。步磑壹合了。”⑤可以用來表示門這一事物,那麼必然會用這一詞彙來表示其他的事物,吐魯番文獻中就有這樣的记載,73TAM509:8/6唐書牘稿(4—337):“須宍可看,乳腐難求,氈壹合,車去日附送麼麼收。”氈為西北地區的禦寒之物,壹合在這裡就是一件的意思,這一用法在西北大部份地區仍然使用,常會聽到老年人說“壹合衣服”,其他的意思雖然也有使用,但是使用的頻率不是很高,主要限於年齡較大的一輩,年輕人已經基本不用。

要種:種為種子的意思,“要”有兩種解釋,一為yào,意思是要回來;一為yāo,意為稱、量。P.2738號背文書載:“右緣要種商量,幸請諸公等。”⑥這一記載從原錄文中並不能看出是為要回糧種還是去稱量種子,但是在西北地區,目前還存在著要(yāo)種、要(yāo)東西的說法,就是稱一下某一物體的重量,由此可以推斷,這一文書中的少事商量多指春種前要求社眾們來見證的稱量種子一事,但是也不排除有要求社眾們來還拖欠的種子的可能性,但若按現存的方言意義來看,這一文書多为要求社眾來看稱量種子。

莊頭:村口或者聚落的出口。P.5032號《公元九五八年前后渠人轉帖》載:“限今月八日限辛時於莊頭取齊。”⑦在一錄文中出現的“莊頭”應該就是和現在河西走廊地區方言中的莊子口的意思相同,這一地點的具體位置只有該社或者該村中的成員清楚,而且一個村落、聚落所指的莊頭具體地點是不一樣的。

連麩麺:“麸,小麦屑皮也。从麦,夫声。”《說文解字·部》這樣解釋“麩”連麩麺在西北地區指的是磨麵時除去精細的麵粉后剩下的帶有麥皮的麺,一般是質量比較差的麵粉。在現今西北地區,磨麵時的麥皮又叫麩子,一般是用來喂牲畜的,但是在晚唐五代時期的河西走廊地區,連麩麺卻是主要的食物,S.3793號《辛亥年(九五一?)某社造齋等破油麺麥數名目》載:“已次粉拾分,料齋,連夫(麩)麺二□。”⑧這一記載充分的說明了連麩麺在當時社會,是人的重要食物,在造齋的時候大量的需要。而且錄文中的“連麩麺”結合西北地區的情況看多有可能是為青稞麺麩。

喧拳:划拳。S.527號《顯得六年(九五九)正月三日女人社社條》載:“或有社內不諫(揀)大小無格在席上睻(喧)拳,不聽上人言教者,便仰眾社就門罰濃膩一筵……”⑨這一文書中的喧拳即為在筵席上喝酒划拳,在現在甘肅地區仍然很流行的一種酒令,類似于石頭剪刀布的手語形式,但是在唐五代宋初,因喝酒和鬧事常被關聯在一起,在酒席上划拳是禁止的行為,S.6537號文書背面的記載就證明了這一點:“飲酒醉亂,胷(兇)悖麁豪,不守嚴條,非理作鬧,大者罰濃膩一席,少者決丈十三。”⑩由此看出在筵席上喝酒划拳在當時的社內是明令禁止的行為。關於禁止划拳的記載,在敦煌社邑文書中的社條中還有很多,在此就不再一一列舉。

種糧、量種子、下子:這3個詞是屬於同一個意義範圍內的,瞭解其中的“種”和“子”的意思,前兩個詞語便不難理解。在前兩個詞語中,“種”都為zhǒng,作名詞使用。種糧為春種時的種子,因是前一年收的糧食中預留的種子,所以又叫種糧,P.4053號文書背載:“天寶十三載六月五日,龍興觀常住為少種糧,今於□□邊直便小麥把碩。”11 量種子和(2)中的要種的意思應該相近,但是這里的量多為去別的地方買種子的意思,而不是簡單的稱種子的重量。S.1475號文書背載:“寅年正月廿日令狐寵寵為無年糧種子,今將前件牛買(賣)與同部落武光暉。”12 這一文書中也可以理解買牛是為了買種子,量在此為買的意思。而下子的“子”其實就是種子的意思,在現在西北地區,春種大都叫“下子”,常會聽到當地的農民有這樣的感歎:“眼看就到下子的時間了,這天怎麼就是一點雨都不下啊?”北鹹五九號文書背載:“種時當時,春無下子之功,秋乃凴何依託。”13endprint

碎小:碎小即為小、零碎的意思,在西北地區這一詞往往跟另外一個詞語連在一起來表示零碎、小、零散的意思,就是“尕大碎小”。S.3877背文書載:“赤心鄉百姓王再盈妻阿吳,為緣夫主早亡,男女碎小,無人求(救)濟,供急(給)依(衣)食,債負深(廣)。”14 文書中的碎小是形容阿吳的兒女都很小,而自己的丈夫張再盈早亡,自己無力撫養弱小的兒女。在西北地區對這一現象人們的感歎往往是:“尕大碎小的孩子,讓一個女人怎麼撫養成人啊?”由此也可以看出,這一詞在現在西北地區使用的頻率仍然很高。

車盤:在普通話和大部份地區的方言中,這一詞是指車的方向盤,但是在西北方言中這一詞並不是方向盤的意思,而是馬車或者驢車的車板,因此這種車也叫板車,是農用和生活出行的主要工具,在東北大部份地區也有使用。如P.3410號文書中記載的:“報恩寺常住大牀壹張,踏牀壹張,新車盤壹,施入佛殿□□用。”15 這裡的新車盤應該就是指新的牛車或者驢車。現在西北地區仍有如此的稱呼。

以上的詞語主要集中在敦煌吐魯番社會經濟文獻中,除此之外,保留有口語詞匯比較多的還有敦煌俗文學文獻,這其中又以變文和寶卷中保存的比較多。變文和寶卷是口頭文獻通過書面形式保存下來的典型,其中的口語詞必然不少,對這些文學文獻的校勘不定往往是因為文本中間雜著的方音詞太多而造成的,下面就對具體的方音詞的解釋來進行說明。

淥、綠:普通話中這兩個詞依此念lù和lǜ,是兩個完全不同的音節,但是在西北地區方言中,這兩個字的讀音是一樣的,都讀lù,因為敦煌變文都是口頭性的民間文學作品集,現存的敦煌寫本變文中就將“綠”簡寫為“淥”,如《廬山遠公話》中就有這樣的記載:“是時也,春光揚(陽)艷,熏色芳菲,淥(綠)柳隨風而尾婀娜。”這一段記載中的綠柳因為受方音的影響或者記錄者文化水平的限制,便將兩個字混用了。

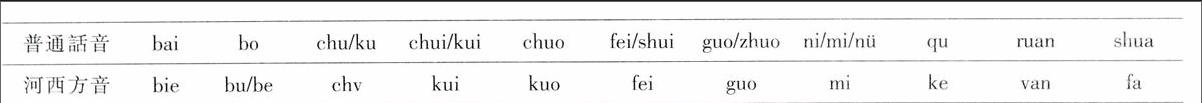

比較慶倖的是這兩個字在字形上差別不是很大,且根據句子的前後意思也很容易就能判斷出是誤寫,但是有些方言音和普通話音相差就甚遠,若不瞭解方言,出現用方言詞記錄的文本就不那麼容易校勘了。如“處”和“哭”這兩個字在普通話中是完全不同的字,不同的音,但是在西北河西走廊地區,這兩個字是讀一樣的音,這在《伍子胥變文》中出現了,詳細的內容可以參看本人之前的拙作《敦煌變文說唱性引起的一系列問題》(即将發表在河西學院學報十一至十二月刊),關於敦煌變文的產生及其演變過程也在前人的基礎上進行了詳細的論述。對於甘肅地區方言音和普通話音差異較大的字若要一一整理,恐怕要費一番勞累,但是在這裡可以將重要的一些變音作簡單的整理:

上表中就河西走廊地區的方言音和普通話音中差異較大的音進行了整理,這一表格主要參照甘州地區(今甘肅張掖)的方言音,和瓜、沙二州的方言差異不是很大,有些只是聲調上的差異,就不一一區別。

由上可以看出,方言詞可以分為兩類,一種是完全地方色彩的詞彙,一種是方言音詞。這兩類詞對口頭文獻校勘的價值是非常重要的,在文獻的校勘中若是要用到這兩類詞,形勢可謂是越來越嚴峻,隨著一些老人的逐漸去世,普通話推廣的範圍越來越廣,這兩類詞在現在的西北地區的使用頻率也越來越低,所以在現代化的社會中,採取必要的措施,對地方文化保護,方言的整理是勢在必行,若是隨著老一輩的去世,這些詞彙必然是隨之進入墓穴,敦煌俗文學文獻與社會經濟文獻的校勘難度也會增大不少,那麼讓更多的人瞭解隋唐、五代、宋初的社會面貌的計劃也必將因此而推遲。

注 释:

①②③⑥⑦⑧⑨⑩寧可,郝春文.敦煌社邑文書輯校[M]江蘇:江蘇古籍出版社,1997.24,109,113,297, 374,501,24,52.

④⑤11 12 13 14 15 沙知.敦煌契約文書輯校[M].江蘇:江蘇古籍出版社,1998.428,436,82,59,86,75, 508.

参考文献:

〔1〕鄭振鐸.中國俗文學史[M].北京:團結出版社,2006.

〔2〕王重民,王慶菽等.敦煌變文集[M].北京:人民文學出版社,1984.

〔3〕王啟濤.吐魯番出土文獻詞典[M].成都:巴蜀出版社,2012.

〔4〕葉寶奎.語言學概論[M].廈門:廈門大學出版社,2008.

〔5〕黃征,張湧泉.敦煌變文校注[M].北京:中華書局,1997.

〔6〕富世平.敦煌變文的口頭傳統研究[M].北京:中華書局,2009.

〔7〕梅維恒.我與敦煌變文研究[J].文史知識,1988.

(责任编辑 姜黎梅)endprint