需方视角下 “先看病后付费”政策预期实施效果评价与优化研究

2014-02-27胡金伟尹文强郭洪伟

胡金伟,尹文强,郭洪伟

“先看病后付费”作为一项惠民政策、民心工程,2011年在济宁市正式实施后,取得了一定的政策效果[1]。然而现政策尚在初期阶段,政策公信力尚未树立,造成部分居民政策安全感缺乏,政策回报期望信心不足,政策接受与利用的主动性与积极性不高,限制了政策大范围的实施与推广。可见,现阶段政策应如何优化与完善才能让需方主动接受利用并发挥其最大效能已是当务之急。本研究以“先看病后付费”政策运行较成熟的济宁市为例,在描述需方的政策认知与预期效果评价的基础上,分析限制需方接受与利用政策的预期障碍,结合需方政策优化期望,提出相关政策建议,以期为该模式在全国的推广实施提供相关理论和实证支持。

1 对象与方法

1.1 调查对象 以多阶段分层随机抽样原则确定调查对象。按照经济发展水平,从济宁市随机选取3个县 (区),每个县(区)随机抽取2个乡镇 (城市社区),每个乡镇随机抽取100~110名农村居民,每个城市社区随机抽取20~30名城镇居民,发放问卷800份,回收有效问卷775份,有效回收率为96.9%。

1.2 调查方法 本研究于2013年8月采用自制调查问卷对济宁市居民进行面对面调查,调查内容包括样本对象一般情况、政策认知与评价等。采用强度抽样和信息饱和度原则对样本地区部分卫生行政主管人员、医疗机构关键负责人、医护人员、患者及居民等进行非结构式访谈,主要访谈内容包括政策实施中的问题与不足、政策改善途径等。

1.3 统计学方法 采用SPSS 19.0统计软件进行统计学分析,计数资料采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 基本情况 调查居民775人,其中农村649人(83.7%),城镇126人 (16.3%);男性 337人 (43.5%),女性438人 (56.5%);年龄15~88岁,平均年龄 (50.0±16.1)岁;文化程度:文盲为138人 (17.8%),小学为175人 (22.6%),初中为254人 (32.8%),中专/高中为127人 (16.4%),大专及以上为81人 (10.4%);职业:农业劳动者413人 (53.3%),专业技术人员112人 (14.5%),从事非农劳动的农民 105人 (13.5%),其他 145人(18.7%);收入来源:农业312人 (40.3%),外出打工190人 (24.5%),工资收入 151人 (19.5%),退休金 40人(5.2%),其他82人 (10.5%);家庭月均收入≤2 000元434人 (56.0%),2 001~3 000元 154人 (19.9%),3 001~4 000元60人 (7.7%),>4 000元为127人 (16.4%);新型农村合作医疗618人 (79.7%),城镇居民 (职工)基本医疗保险157人 (20.3%)。

2.2 “先看病后付费”政策需方认知与政策预期实施效果评价

2.2.1 需方政策认知与知晓途径分析

2.2.1.1 需方政策认知情况 660名居民知晓“先看病后付费”政策,知晓率为85.2%;农村与城镇居民知晓率间差异无统计学意义 (χ2=0.13,P>0.05)。660名知晓“先看病后付费”政策的居民中,有84.5%表示对政策了解;农村与城镇居民政策了解率间差异有统计学意义 (χ2=9.70,P<0.05,见表1)。

表1 需方“先看病后付费”政策认知情况Table 1 Demand-side'policy cognition of"post payment for hospitalization"

2.2.1.2 需方政策知晓途径分析 660名知晓“先看病后付费”政策的居民总体知晓途径与城镇、农村居民主要知晓途径一致性较高,总体知晓途径前四位的是:医院 (54.2%,358/660)、医院医生 (53.8%,355/660)、电视 (47.6%,314/660)及乡村医生 (46.8%,309/660)。其中,农村居民为医院医生 (57.8%,320/554)、医院 (56.3%,312/554)、乡村医生 (55.1%,305/554)及电视 (46.8%,259/554);城镇居民为电视 (51.9%,55/106)、医院 (43.4%,46/106)、社区宣传 (34.0%,36/106)及医院医生 (33.0%,35/106),见图1。

图1 需方“先看病后付费”政策知晓途径分布情况Figure 1 Demand-side'knowing the way of"post payment for hospitalization"

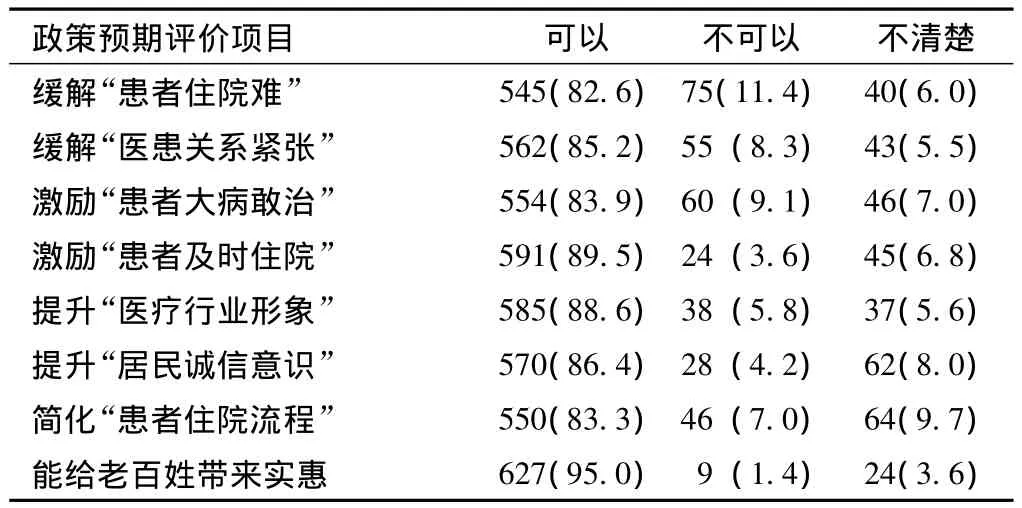

2.2.2 需方对“先看病后付费”政策预期实施效果评价“先看病后付费”政策预期实施效果是否符合需方的政策预期判断,将会直接影响到需方的政策接受与利用,也会影响到政策的全面实施与推广。因此,本研究结合公共政策理论列出多项指标对660名知晓“先看病后付费”政策的居民进行调查,发现需方对政策预期效果评价总体上持肯定态度,其中85.2%(562/660)对政策表示满意,94.5%(624/660)对政策表示支持,需方对“2221”政策实施预期效果评价较好。“2221”指2个缓解、2个激励、2个提升与1个简化。也就是说政策在缓解“患者住院难”与“医患关系紧张”;激励“患者大病敢治”与“患者及时住院”;提升“医疗行业形象”与“居民诚信意识”以及简化“患者住院流程”等方面的积极效应明显,见表2。

表2 需方对“先看病后付费”政策预期实施效果评价情况〔n(%)〕Table 2 Demand-side'policy anticipation effect evaluation of"post payment for hospitalization"

2.3 “先看病后付费”政策实施需方预期障碍探讨 需方对政策实施预期障碍的判断必然会影响到自身对政策的接受与利用,也会对政策公信力产生影响,可见梳理识别政策实施需方预期障碍在现阶段显得尤为重要。因此本研究在专家咨询与政策研读基础上,将政策实施需方预期障碍按照重要性分为一般障碍、关键障碍与核心障碍三个方面,其中关键与核心障碍对政策的实施与推广起决定性作用。

2.3.1 政策预期关键障碍需方认同分析 需方对与自身利益相关的卫生政策的制定与实施都会形成主观上的预期评估,如果认为政策带来的负面作用超过自身预期,如医疗机构、医务人员的政策不良变通行为对自身造成了利益损害,需方就会产生消极抵触情绪,可能形成群体“政策需求冷漠”行为。因此,识别发现需方的预期关键障碍并调整完善是政策大范围推广实施的一个重要基础。调查发现,部分居民担心政策只是一种“换汤不换药”式的改变,不会对医疗机构存在的问题有本质上的改善,甚至医疗机构会采取应对措施而损害患者的利益,这都会影响了需方对政策的接受利用,其中660名知晓“先看病后付费”政策的居民对关键障碍认同率前三位的是:住院个人承担费用 (47.6%)、住院费用报销手续 (40.6%)与入院手续 (31.2%),见表3。

表3 “先看病后付费”政策实施关键障碍需方认同情况Table 3 Demand-side'recognition of policy anticipation critical obstacle of"post payment for hospitalization"

2.3.2 政策预期核心障碍—— “患者恶意逃费”居民评估分析 媒体报道与相关研究结果表明,政策制定与实施等相关利益群体对“患者会不会恶意逃费”问题的担忧最大,皆认为社会诚信问题已日益突出,我国卫生领域缺乏针对“患者恶意逃费”行为的有效约束机制,如果执行该政策必将会影响到医疗机构的正常运营和发展,会影响到各方群体尤其供方的利益,形成政策变通与抵制行为[2]。因此本研究将“患者恶意逃费”作为政策执行的核心障碍,在调查需方态度的基础上,了解样本地区居民个人诚信文化,评估“患者恶意逃费”发生的可能性,回应相关利益群体的忧虑。对660名知晓“先看病后付费”政策的居民调查发现,69.4%(458人)认为患者不会逃费,20.0%(132人)表示患者会逃费,10.6%(70人)表示不清楚,这在访谈中得到了印证,大部分居民认为个人诚信声誉特别重要,是立身生存的根本,不会因小失大而去“恶意”逃费。

2.4 需方视角下“先看病后付费”政策优化研究

2.4.1 政策关键优化环节需方期待分析 为了实现健康公平,卫生政策制定者必然会将需方的利益诉求作为关键依据而对政策不断调整优化,以满足需方的医药服务需求。对660名知晓“先看病后付费”政策的居民调查发现,需方希望“先看病后付费”政策能在医药价格 (34.8%)、报销标准 (25.4%)、政策覆盖的医疗机构 (22.1%)以及住院流程 (20.5%)等关键环节优先调增改善,以缓解居民疾病费用负担、提高居民就诊选择权与政策受益度,见表4。

表4 需方视角下“先看病后付费”政策关键优化环节分析Table 4 Policy optimization of"post payment for hospitalization"from the perspective of demand-side

2.4.2 政策核心障碍优化需方认同分析 随着公众参与意识的不断觉醒,老百姓对公共政策的参与需求越来越高。同样在卫生政策上,需方开始对与自身利益关系密切的卫生政策日益关注,他们对各项卫生政策的制定与实施有着自我主观评估判断与建议。访谈发现,大部分居民对“患者恶意逃费”问题持有不同的观念与态度,他们的建议与呼声对政策的完善优化有着一定的指导意义。

2.4.2.1 “患者恶意逃费”问题防范机制优化 对660名知晓“先看病后付费”政策的居民调查发现,需方认为现阶段防范“患者恶意逃费”问题的有效途径主要包括“加强医患沟通,医疗收费公开透明”(51.2%)、“加强政策宣传,提高居民诚信意识” (49.1%)与“建立个人征信系统” (43.8%)等,见表5。

表5 “患者恶意逃费”防范优化需方认同分析Table 5 Demand-side'identification of policy implementation key obstacle of"post payment for hospitalization"

2.4.2.2 “患者恶意逃费”问题责任承担机制优化 通过问题“患者恶意逃费所产生的医药费用应主要由谁承担?”。对660名 (缺失值33)知晓“先看病后付费”政策的居民调查发现,主要承担主体包括:政府专项资金 (54.7%)、慈善机构或民间组织 (11.6%)及民政部门 (10.0%)等,见图2。

图2 “患者恶意逃费”问题责任承担分析Figure 2 Responsibility of"malicious evasion in patients"

3 讨论

现阶段,熟人社会关系及传统伦理式诚信文化对样本地区居民的诚信意识具有较强的约束力,“患者恶意逃费”问题不突出,但是政策关键预期障碍消极作用仍比较明显。

3.1 需方政策认知不全面,政策宣传仍需加强 调查发现,尽管需方政策知晓率较高,但仍缺乏对政策具体内容及细节的系统把握与全面了解。一方面,部分居民对政策内容不知道或了解不全面,如不了解政策覆盖对象 (75.9%);不了解享受政策需提供的材料 (64.2%);不了解住院要签订合同(61.1%),甚至不清楚自己是否签订了住院合同;不了解或不知道享受“延期或分期付款”政策优惠应出具的材料(77.9%),这都会增加需方的时间成本与政策疑虑,使需方处于政策信息相对不称的弱势一方,供方一旦出现不良变通行为,需方就不可能做出正确的反应,有可能将自身受损归结为政策自身问题而产生抵制行为,影响了政策利用效率与公平;另一方面,部分居民对政策规定产生许多误解,如认为是看病免费,甚至认为政策服务范围包括“门诊看病”,这可能会增大医患纠纷产生的概率,增加患者“纠纷式”医疗欠费,增大了政策实施障碍。

3.2 “患者恶意逃费”判断标准缺乏,有效防范补偿机制尚待完善 个人访谈发现,政策利益相关群体对患者逃费中的“恶意”内涵属性很模糊,尤其是需方只从主观层面进行判断,缺乏明确的标准和依据,造成政府在处罚措施制定实施时缺乏有效依据,同时会加剧医患矛盾,引起医患纠纷,造成更多的“纠纷式”欠费,形成“蝴蝶效应”,进一步加剧医疗机构资金运营压力和政策可持续性。另外,样本地区现行防范“患者恶意逃费”体系主要包括抵押患者的医疗保险、新农合医疗证以及在医疗保险、新农合信息系统中设立患者不良信息模块两个维度。然而上述两模块均存在一定的漏洞和不足。一方面,由于没有将新农合经办机构纳入防范体系,新农合居民恶意逃费12个月后,依据现有政策仍可以利用多种途径申请新的新农合号,仍可以继续享受新农合保障;另一方面,完全自付费用、医疗保险及新农合系统中的不良信息平台没有形成有效对接,不良信息难以共享,无法形成预警信息同一平台,无法有效防范制约“患者恶意逃费”问题。

3.3 住院费用负担仍是居民检验政策效力的试金石 “先看病后付费”政策本质是一种社会营销手段,只是相对缓解了患者住院费用的筹集时间与压力,促进了患者住院的及时性,但并未触碰到“住院贵、用药贵”等新医改核心问题,居民疾病费用负担得不到切实缓解,该模式难以承载利益相关群体尤其是需方的深切期待[3]。

4 建议

4.1 加大政策宣传力度,提高居民政策认知 政策相关群体尤其是医疗机构和医务人员就政策具体内容和细节要做针对性设计和宣传,减少居民政策理解偏差,提升政策效力。如宣传方式上可以结合典型案例,采用通俗易懂、针对性强的语言,加深老百姓对政策目的、内容、程序的了解与把握,真正提高居民政策知晓使用权。另外可以根据地方社会文化特点,采取个性鲜明、针对性强的恶意欠费宣传及催费手段,降低政策执行障碍[4]。

4.2 建立完善个人征信系统平台,提高社会监督效果 首先建立卫生系统患者征信评估平台,将不同地区、级别医院以及多种医疗保障信息系统进行有效对接,实现信息充分共享,杜绝政策漏洞,强化卫生系统内部监督力度及效果;其次将卫生系统患者征信评估平台与社会其他征信平台对接,如银行、教育及就业等,加大患者失信惩罚力度,提高恶意逃费机会成本,加大社会约束力度[5]。

4.3 健全社会救助体系,降低弱势群体“贫穷性”医疗欠费

一方面,由于“先看病后付费”并没有触及新医改的核心问题—— “医药价格”,这可能会降低弱势群体的期望回报值,挫伤该群体的政策信任和支持力度,形成政策需求冷漠,伤害政策效力,因此这就需要政府在大病保障、医疗救助等方面有所作为,增加对“贫穷性”医疗欠费患者的社会救济[6];另一方面,利用社会慈善机构或者民间组织的作用,发挥社会民间力量,增加弱势群体医疗可及性,降低弱势群体“贫穷性”医疗欠费,降低医院政策执行顾虑[7]。

志谢:本文相关数据来源于济宁市卫生局第三方评价项目,衷心感谢济宁市卫生局在课题运行期间的大力支持与帮助!

1 隋霞,赵颖波,尹畅,等.取消住院押金“先看病后付费”模式实证研究[J].中国医院,2013,117(1):24-26.

2 唐长冬,刘春华,徐凌忠.济宁市医保患者“先看病后付费”服务的实践[J].中华医院管理杂志,2012,28(4):310-312.

3 葛洪刚,兰迎春,王敏,等.“先看病后付费”诊疗模式在构建和谐医患关系中的作用探析[J].中国农村卫生事业管理,2012,32(10):1024-1025.

4 张德书,戈文鲁,王敏,等.“先看病后付费”诊疗模式研究-基于社会管理机制创新的视阈[J].中国农村卫生事业管理,2012,32(10):1026-1029.

5 王敏,兰迎春,葛洪刚,等.“先看病后付费”诊疗模式:公立医院公益性本质的回归[J].中国农村卫生事业管理,2012,32(10):1021-1023.

6 刘春华,唐长冬.“先看病后付费”就诊服务模式的探讨 [J].中国农村卫生事业管理,2012,32(5):449.

7 刘振宏.“先看病后付费”模式解析[J].中国农村卫生,2013,6(6):77-79.