乌鲁木齐市城区社区居民就医意向及社区卫生服务认知调查

2014-02-27姚卫光韦红梅

张 鑫,姚卫光,赵 旭,韦红梅

乌鲁木齐市辖7个市辖区和1个县,面积10 902平方公里,全市人口310多万人,其中汉族人口占总人口的74.91%,各少数民族人口占总人口的25.09%。乌鲁木齐少数民族遍布市辖7区1县,维吾尔族、回族有相对集中居住的区域,其他少数民族则是分散杂居。正是这种少数民族与汉族“大杂居,小聚居”的居住模式,决定了开展社区卫生服务工作的复杂性。乌鲁木齐市社区卫生服务工作自1999年起步,截止到2011年10月已设立社区卫生服务中心64家,社区卫生服务站234家,社区卫生覆盖率为88.92%[1]。为了解乌鲁木齐市城区社区居民的就医意向及对社区卫生服务的认知情况,本研究于2012年2—7月对该市城区部分居民进行了调查,现报道如下。

1 对象与方法

1.1 调查对象 抽取乌鲁木齐市天山区、沙依巴克区、新市区、水磨沟区4个区年龄10岁及以上的本市居民作为调查对象。采用偶遇调查方法,分别在各区商业区街头,各移动、联通、铁通、银行营业厅及社区卫生服务机构发放调查问卷,共发放问卷800份,其中天山区224份,沙依巴克区216份,新市区232份,水磨沟区128份。回收有效问卷768份,有效回收率为96.0%,其中天山区219份,沙依巴克区207份,新市区220份,水磨沟区122份;汉族477份,少数民族 (包括维吾尔族、哈萨克族、回族及其他)291份。

1.2 调查方法 由本校新疆乌鲁木齐市居住学生组成4人调查小组于2012年2—7月分别在天山区、沙依巴克区、新市区、水磨沟区开展现场调查。采用自行设计的调查问卷,调查内容包括:(1)居民的一般情况:包括性别、年龄、宗教信仰、文化程度、家庭月收入、医疗支付方式;(2)居民的就医意向:包括影响居民选择不同医疗机构就诊的因素、居民去社区卫生服务机构就诊的原因、得小病后选择何种医疗机构就诊、得小病后选择何种医疗方式治疗;(3)对社区卫生服务的认知情况:包括对社区卫生服务机构的知晓、印象及利用情况等;(4)对社区卫生服务机构的意见与建议:包括希望机构提供的服务、认为机构急需改进的地方、是否支持国家建设社区卫生服务机构、是否认可“小病在社区、大病去医院”的医疗模式等。问卷当场发放当场回收。调查前对参加调查的成员进行统一培训,主要培训内容为有关现场调查的注意事项,统一调查语,并对调查工作中的质量控制进行了详细讲解。

1.3 统计学方法 采用Epidata 3.1建立数据库,录入资料,采用SPSS 20.0统计软件进行统计学分析,计数资料的比较采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 居民的一般情况 768名社区居民中,男女比例相当;年龄以18~40岁为主 (占75.0%);文化程度以专科及以上为主 (占62.3%);家庭月收入以1 501~3 000元、3 001~5 000元为主 (分别占43.1%、33.1%);每人拥有的医疗支付方式数以1种居多 (占92.3%)。居民的一般情况见表1。

2.2 居民的就医意向

2.2.1 就医意向总体情况 居民选择医疗机构就医看重的因素依次为:就诊方便 (570/759,75.1%)、医生医术好(528/759,69.6%)、收费合理 (505/759,66.5%)、服务态度好 (435/759,57.3%)、医院设备先进 (432/759,56.9%)。居民选择社区卫生服务机构就医的主要原因为:方便离家近 (545/673,81.0%)。居民得小病以去大医院(265/762,34.8%)和自己购药/不在意 (258/762,33.9%)为主。居民得小病以选择西医 (485/760,63.8%)为主,见表2。

2.2.2 汉族与少数民族居民就医意向的比较 (1)选择医疗机构就医看重的因素:汉族与少数民族居民在就诊方便、医生医术好、收费合理、医院设备先进、可报销比例高方面差异有统计学意义 (P<0.05);在服务态度好、有熟人方面差异无统计学意义 (P>0.05)。(2)去社区卫生服务机构就医的原因:汉族与少数民族居民在便宜/基本药价统一、医生技术好、医保可报销比例高方面差异有统计学意义 (P<0.05);在方便离家近、就医环境/服务态度好、营业时间合理方面差异无统计学意义 (P>0.05)。(3)得小病选择何种医疗机构就诊:汉族与少数民族居民的选择情况比较,差异有统计学意义 (P<0.05)。(4)得小病选择何种医疗方式:汉族与少数民族居民的选择情况比较,差异有统计学意义 (P<0.05,见表2)。

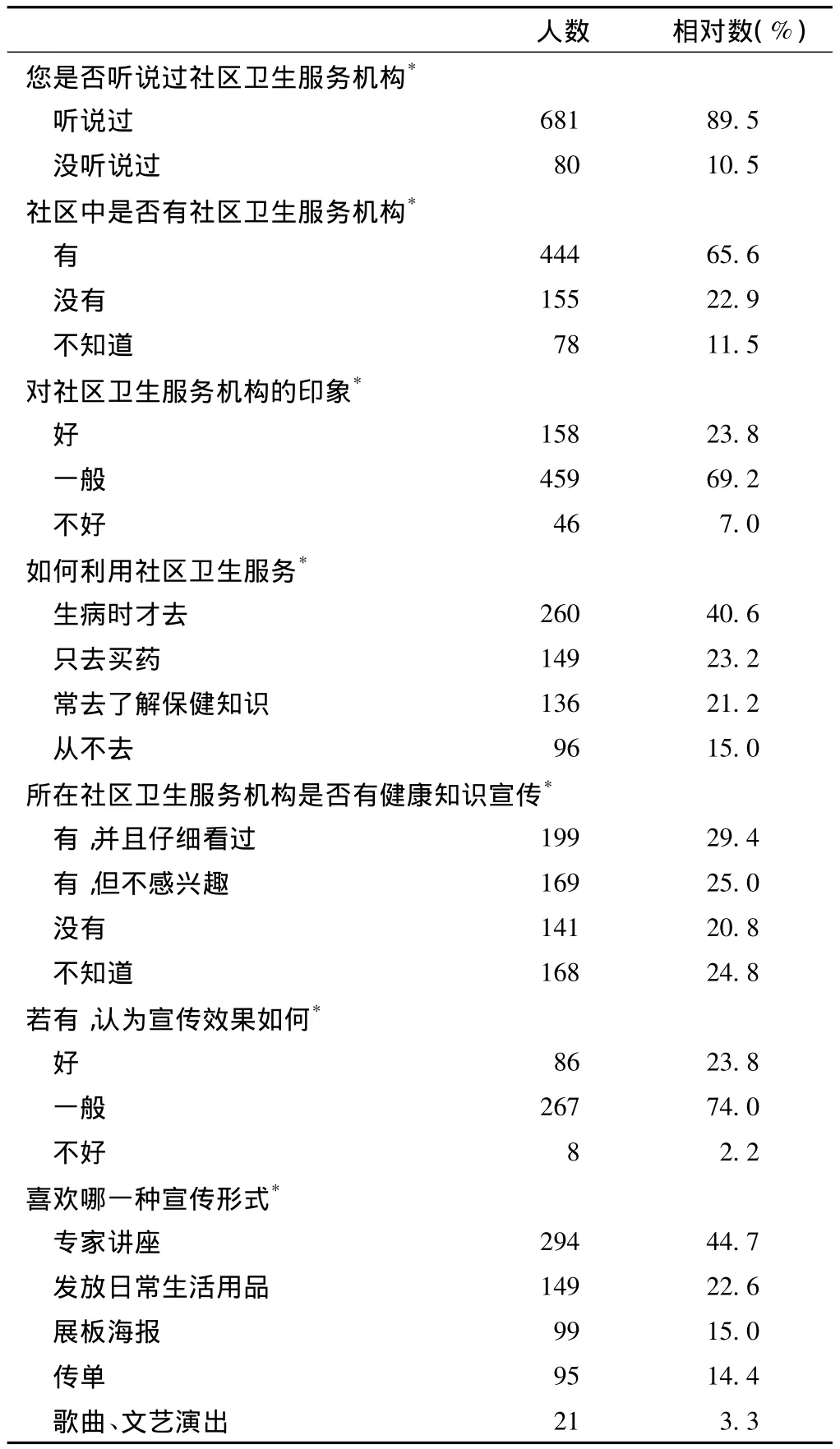

2.3 居民对社区卫生服务的认知情况 89.5%的居民听说过社区卫生服务机构;65.6%的居民所在社区中有社区卫生服务机构;23.8%的居民对社区卫生服务机构印象好;40.6%的居民生病时才去社区卫生服务机构;29.4%的居民所在社区卫生服务机构有健康知识宣传并且仔细看过;对于有过健康知识宣传的社区,23.8%的居民认为宣传效果好;居民喜欢的宣传方式以举办专家讲座 (44.7%)和发放日常生活用品 (22.6%)为主,见表3。

表1 居民的一般情况〔n(%)〕Table 1 The general condition of residents

2.4 对社区卫生服务机构的意见与建议 居民希望社区卫生服务机构能提供以下服务:医保定点报销服务 (60.4%,408/675)、体检 (50.7%,342/675)、对慢性病患者和老年人进行随访 (33.6%,227/675)、日常生活常识和传染病宣传(30.5%,206/675)、对困难户进行送医送药活动(28.6%,193/675)、健康教育宣传 (25.8%,174/675)、提供公共健身器材 (22.8%,154/675)、提供更多服务项目(18.5%,125/675)。居民认为社区卫生服务机构急需改进的地方:常规设备不足 (63.8%,422/661)、医务人员业务素质较低 (53.3%,352/661)、管理落后作风懒散效率低(45.5%,301/661)、不注重弱势群体保健 (26.3%,174/661)、资金缺乏和服务少 (22.2%,147/661)、不注重健康知识的宣传 (18.2%,120/661)、不能以人为本 (15.4%,102/661)。98.7%(665/674)的居民支持建设社区卫生服务机构,1.3%(9/674)的居民不支持。91.8%(618/673)的居民认可“小病在社区、大病去医院”的医疗模式,8.2%(55/673)的居民不认可“小病在社区、大病去医院”的医疗模式。

表2 居民的就医意向〔n(%)〕Table 2 The intention of visiting doctor among residents

3 讨论

随着社会经济的发展、医学的进步,人们对防病治病的认识逐步深入,医疗保健从个体向群体转变,寻求群体防治疾病的措施和方法,社区卫生服务正是适应这种需要而产生的。本次调查显示,乌鲁木齐市城区社区居民有98.7%支持国家建设社区卫生服务机构,91.8%的居民认可“小病在社区、大病去医院”的医疗模式,说明社区卫生服务适应了乌鲁木齐市城区居民对于卫生保健活动的要求。65.6%的居民清楚知道所在社区有社区卫生服务机构,但居民得小病后选择社区卫生服务机构就诊者只占17.7%,绝大多数居民得小病后选择大医院就诊 (34.8%)、自己买点药或不在意 (33.9%),未达到《卫生部关于2005年城市社区卫生服务发展目标的意见》中提出的标准:在大中型城市,城市居民到各类社区卫生服务机构就诊的比例一般达到50%以上。通过对居民就医意向的调查发现,居民选择医疗机构就医主要看重就诊方便、医生医术好、收费合理、服务态度好、医院设备先进;而社区卫生服务以其就诊方便、就医环境/服务态度好、价格相对低廉的优势得到居民认可。社区中若有社区卫生服务机构,40.6%的居民生病时去看病,23.2%的居民只去买药,21.2%的居民常去了解保健知识,15.0%的居民从不去;69.2%的居民对社区卫生服务机构的印象一般。调查显示,居民认为社区卫生服务机构急需改进机构常规设备不足、医务人员业务素质低、管理落后作风懒散效率低等问题。为推动乌鲁木齐市城区社区卫生服务机构健康发展,根据调查中反映的情况,本研究提出以下建议。

表3 居民对社区卫生服务的认知情况〔n(%)〕Table 3 Cognition of community health services among residents

3.1 充分发挥政府的主导作用 加强属地政府领导和政策支持,建立健全政府投入补偿机制。推进社区卫生服务是政府的责任,各级政府应切实加强对社区卫生服务的领导,把推进社区卫生服务列入政府工作目标。一是建立政府投入补偿机制。坚持政府投入为主、多方参与的多元筹资原则,各地方财政应增加对社区卫生服务的投入,设立社区卫生服务专项工作经费,尤其在基础设施建设、基本设备配备和人员配置等方面应该重点投入和解决。二是纳入社保政策。把符合条件的社区卫生服务机构全部纳入基本医疗保险定点医疗机构,将社区医疗服务纳入医疗保险范围。三是制定社区卫生服务机构准入制度,制定相关医疗法规,规范市场运行,防范医疗风险,提高社区卫生服务机构的整体服务水平。

3.2 加强社区卫生服务机构自身建设 只有加强机构自身建设,才能从根本上满足居民对机构的卫生需求。一是加强机构基础设施建设,业务用房面积、基本设备及床位数等可反映出社区卫生服务机构的基本设施的配置情况[2]。二是提高机构卫生技术人员业务素质,可以通过定向培养、继续教育、专项培训等一系列措施逐步提高其学历、职称水平,培养全科医生,建立与完善公立医院与社区医院之间的合作机制[3]。三是加强机构服务能力建设,增加服务项目,提升服务意识,例如增加体检项目、成立中医特色专区[4]、建立健康档案、制定慢性病管理制度、宣传健康知识、提供公共健身器材、开展对困难户送医送药活动等,让社区卫生服务贴近居民生活,从而真正走进居民医药卫生需求之中,建立起完善的“六位一体”社区卫生服务机构。

3.3 多途径多方式宣传社区卫生服务机构 社区卫生服务机构的宣传力度不够影响了居民对社区医疗服务的需求与利用。群众对社区卫生服务的认可度及知晓率是开展社区卫生服务和提高居民对社区卫生服务机构使用的前提,只有提高知晓率和认可度才能让居民在就诊时选择社区卫生服务机构,并明确城市社区卫生服务在公共卫生体系中的基础性地位与作用。因此,应充分利用各种传播媒介大力宣传社区卫生服务知识,结合专家讲座、健康咨询、义务体检、送医送药等活动,讲解社区卫生服务内容,让广大社区居民全面了解社区卫生服务的宗旨、目的、意义和作用,从而提高居民知晓率和参与率[5]。

3.4 建立具有民族特色的社区卫生服务 乌鲁木齐市社区居民慢性病总患病率为23.43%,前3种主要慢性病患病率依次为胆囊疾病47.3%、高血压38.8%、冠心病25.9%,文化程度高中及以上的居民高血压患病率低于文化程度高中以下的居民,维吾尔族胆囊疾病患病率高于汉族[6]。本研究通过对汉族、少数民族居民就医意向的比较发现,少数民族居民看病时更加注重就诊方便、医院设备先进、医生医术好、收费合理、可报销比例高,可以看出少数民族的医疗需求较高;少数民族居民去社区卫生服务机构就医的原因中,在便宜/基本药价统一规定、医生技术好、医保可报销比例高方面均低于汉族居民,说明其对机构的知晓率低;少数民族居民得小病后更愿意去大医院,去社区卫生服务机构的比例低于汉族居民,说明少数民族居民对社区卫生服务机构的利用率低;少数民族居民得小病后选择中医治疗比例低于汉族,说明少数民族居民对中医的认识、信任度低于汉族。总之,少数民族居民对医药资源的了解程度没有汉族居民高,并且医药资源相对汉族居民来说较缺乏,导致其医疗需求高,从一定方面反映出我国医药资源分配不均的现象。鉴于以上现状,本文提出建立具有民族特色的社区卫生服务机构:

3.4.1 合理分配汉族居民与少数民族居民之间医药资源 一是加强属地政府领导和政策支持,政府对民族聚居区的社区卫生服务进行相应补偿,增大民族聚居区的社区卫生服务机构密度。二是在少数民族居民聚居区开设民族特色医疗专区,针对少数民族居民常见疾病和慢性病进行有效预防、治疗与宣传,并根据少数民族居民生活习俗,保留当地有效的医疗方式,并逐渐尝试中医疗法在少数民族聚居区的应用,建立居民健康档案。三是为增强医患之间信任感,培养少数民族全科医生、聘用一批民间少数民族医生,多途径加强社区卫生人才队伍建设。四是增强医务工作人员对少数民族居民的服务意识,转变思想观念,增强医德医风建设,融洽医患关系。

3.4.2 在少数民族聚居区大力宣传社区卫生服务机构 社区卫生服务机构的宣传力度不够影响了少数民族居民对社区医疗服务的需求与利用,应结合关于地方常见疾病知识的专家讲座、健康咨询、义务体检、送医送药、展板海报、发放印有宣传内容的生活小用品等活动,讲解社区卫生服务内容,让广大少数民族社区居民全面了解社区卫生服务的宗旨、目的、意义和作用,从而提高居民知晓率和参与率。设立专员对少数民族居民进行社区卫生服务机构的宣讲,在观念上让社区卫生服务机构走进少数民族居民的生活。

1 王历,杨红.乌鲁木齐市政府办社区卫生服务中心发展中存在的问题与对策[J].新疆医学,2012,42(3):113-116.

2 李静,杨郡,李航,等.全国社区卫生服务现状调查——我国社区卫生服务中心基本设施现状及东、中、西部比较 [J].中国全科医学,2005,8(15):1215-1218.

3 姚卫光,魏国文,徐爱光,等.广东省社区卫生服务机构卫生人力资源与工作现状的抽样调查[J].中国全科医学,2011,14(16):1779-1781.

4 郑瑞昌.广州市海珠区居民接受社区医疗服务的意愿及影响因素分析 [J].河北医学,2011,17(2):274-277.

5 张学军,林兵,冯玲悟,等.宁波市海曙区居民接受社区医疗服务的意愿及影响因素的调查[J].中国全科医学,2005,8(17):1465-1466.

6 谢惠芳,孙高峰,赵娥,等.乌鲁木齐市社区居民慢性病患病现状分析[J].中国公共卫生,2013,29(1):108-110.