男性灾难救助者替代性创伤及其影响因素研究

2014-02-27李丽娜崔向军吕绍博陈允恩

李丽娜,赵 阳,崔向军,刘 霄,李 薇,秦 彤,吕绍博,陈允恩,庞 楠,陈 晨

研究表明,有15%的受灾人员会出现严重的和持续的创伤后应激障碍[1]。既往研究中,人们常常把灾难救助的重心放在受难者本身及其家属的抚慰方面,随着研究的进一步深入发现,除了直接遭受灾难伤害的受害者,那些间接暴露于灾难事件的人们也会出现相应的心理及躯体问题[2-6]。个体越接近于灾难现场,受到创伤的危险性也就越大[4]。而汶川地震发生后,各行各业的人们纷纷赶赴灾区,参与救援。救助者在救援工作中帮助受灾民众的同时,自身也有可能成为心理受难者。由于救助者面对惨不忍睹的受灾现场,目睹着当地受灾居民的惶恐不安与绝望悲痛,体验着受灾民众的悲惨与伤痛,在这种情况下,救助者的身心健康常常会受到负性影响,即替代性创伤。本研究以赴川灾难救助者为研究对象,系统分析灾难救助者的替代性创伤的状态及其影响因素,并进一步探讨人格特征、应对方式和社会支持与替代性创伤的关系,为开展替代性创伤的实证研究提供支持性理论数据,丰富国内外关于替代性创伤的研究,推动相关研究的进展,为合理选拔救助者提供依据,以有利于救灾工作的进行。

1 对象与方法

1.1 研究对象 采取方便抽样方法,以2008年唐山市参加汶川地震救援的市区男性灾难救助者为研究对象。纳入条件:男性;年龄为30~40岁;市区人口。2012年9—11月,由唐山市志愿者管理单位提供2008年唐山市参加汶川地震救援的灾难救助者名单,根据设计的纳入条件进行筛选,符合条件的通过电话联系,取得同意后确定能参加此次调查的人员为研究对象。符合条件者260人,实际有效问卷为252份,有效回收率为96.9%。其中医护人员145人,教师45人,心理工作者19人和其他职业的援助者43人;未婚9人,已婚241人 (有2人未填写);本科以下21人,本科及以上230人 (有1人未填写);接受培训的110人,未接受培训的137人 (有5人未填写);有灾难救助经历的68人,没有灾难救助经历的184人。救助的地区分别是绵阳市、北川县、德阳市、绵竹市、平武县,均属于重灾区。

1.2 测量工具

1.2.1 灾难救助者替代性创伤问卷[7]采用韩雪编制的灾难救助者替代性创伤问卷。该问卷38个项目,采用5点评分,每个项目有“从不”到“总是”的5个等级。问卷包括生理和心理两个方面,有生理反应、情绪反应、行为反应、认知反应、生活信念5个因子,问卷得分越高其所受替代性创伤越高。量表各因子分及总分理论中值分别为生理反应33、情绪反应27、行为反应21、认知反应15、生活信念18、量表总分114,任意因子得分,包括量表总分超过理论中值者被界定为出现替代性创伤反应。总信度是0.93,各维度的信度为0.73~0.92,累积贡献率为52.56%,信效度符合标准。

1.2.2 社会支持评定量表[8]采用肖水源等编制的社会支持评定量表,共有10个条目,包括客观支持、主观支持和对社会支持的利用度3个维度,总量表克朗巴赫α系数为0.89。

1.2.3 特质应对方式问卷[9]为自评量表,包括20个条目,分为消极应对 (NC)和积极应对 (PC)两个因素,二者的克朗巴赫α系数分别为0.69、0.70。对每一个条目做出1~5共5级选择回答以后,其中消极应对由2、4、6、7、10、12、13、16、17、19各条目累计得分;积极应对由1、3、5、8、9、11、14、15、18、20各条目累计得分。

1.2.4 艾森克人格问卷简式量表中国版[10]由钱铭怡等修订,该量表由P、E、N、L四个分量表组成,其中E量表是人格内外倾,N量表是神经质或情绪的稳定性,P量表是精神质,L是掩饰量表。共48题,每个项目回答是或否。

1.3 统计学方法 采用SPSS 11.5统计软件进行数据分析,计量资料以 ()表示,运用独立样本t检验,变量间关系采用直线相关分析、多元线性逐步回归分析。检验水准为α=0.05。

2 结果

2.1 男性灾难救助者替代性创伤发生情况 在情绪反应、行为反应、认知反应、生活信念、生理反应5个因子方面分别有9.9% (25/252)、8.7% (22/252)、13.5% (34/252)、25.0%(63/252)和2.8%(7/252)的救助者超过理论中值,在替代性创伤总分上超过理论中值人数12人 (4.8%)。

2.2 一般人口学变量对灾难救助者替代性创伤的影响

2.2.1 培训经历对男性灾难救助者替代性创伤的影响 未接受过灾难救援培训的救助者替代性创伤总分高于接受过培训的人员,差异有统计学意义 (P<0.05)。在各因子中,生理反应和认知反应两组得分差异有统计学意义 (P<0.05,见表1)。

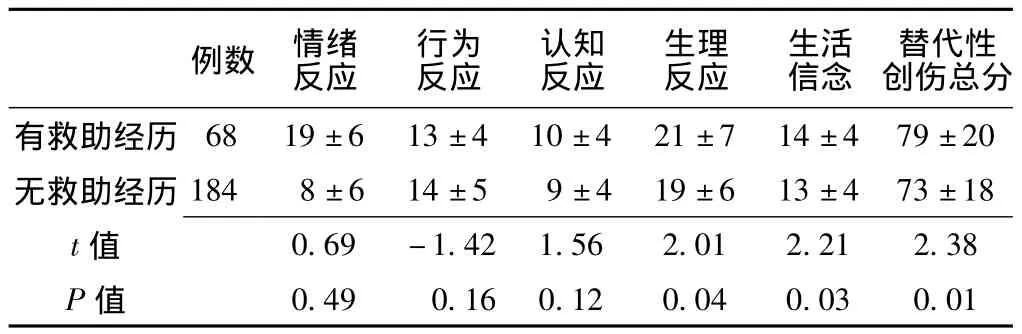

2.2.2 灾难救助经历对男性灾难救助者替代性创伤的影响有灾难救助经历的救助者替代性创伤总分高于无灾难救助经历的人员,差异有统计学意义 (P<0.05)。在各因子中,生理反应和认知反应两组得分差异有统计学意义 (P<0.05,见表2)。

2.3 社会支持对男性灾难救助者替代性创伤的影响 客观支持得分与生活信念得分呈负相关 (P<0.05),主观支持得分、社会支持总分与替代性创伤总分以及情绪反应、行为反应、认知反应、生理反应得分呈负相关 (P<0.05),主观支持得分还与生理反应得分呈负相关 (P<0.05),支持利用度得分与认知反应、生活信念得分呈负相关 (P<0.05,见表3)。

2.4 应对方式对男性灾难救助者替代性创伤的影响 替代性创伤总分及其各因子得分与积极应对方式呈负相关 (P<0.05);而替代性创伤总分及其各因子得分 (生活信念除外)与消极应对方式呈正相关 (P<0.05,见表4)。

表1 男性灾难救助者培训与否对替代性创伤的影响 (,分)Table 1 Effect of disaster relief training to vicarious trauma

表1 男性灾难救助者培训与否对替代性创伤的影响 (,分)Table 1 Effect of disaster relief training to vicarious trauma

替代性例数 情绪反应行为反应认知反应生理反应生活信念 创伤总分未培训137 18±6 14±5 10±4 20±7 13±4 76±19有培训 110 18±5 13±4 9±3 18±5 12±4 70±17 t -1.06 1.16 3.64 2.82 1.43 2.61 P值值0.28 0.24 0.00 0.01 0.15 0.01

表2 男性灾难救助者的灾难救助经历对替代性创伤的影响(,分)Table 2 Effect of disaster rescuers disaster relief experience to vicarious trauma

表2 男性灾难救助者的灾难救助经历对替代性创伤的影响(,分)Table 2 Effect of disaster rescuers disaster relief experience to vicarious trauma

例数 情绪反应替代性创伤总分有救助经历行为反应认知反应生理反应生活信念68 19±6 13±4 10±4 21±7 14±4 79±20无救助经历 184 8±6 14±5 9±4 19±6 13±4 73±18 t 0.69 -1.42 1.56 2.01 2.21 2.38 P值值0.49 0.16 0.12 0.04 0.03 0.01

表3 灾难救助者替代性创伤与社会支持的相关分析 (r值)Table 3 Correlation analysis of the disaster rescuers vicarious trauma and social support

表4 男性灾难救助者替代性创伤与应对方式的相关分析 (r值)Table 4 Correlation analysis of the vicarious trauma and coping style

2.5 人格特征对男性灾难救助者替代性创伤的影响 灾难救助者P量表和N量表得分与替代性创伤各因子得分及总分呈正相关;E量表得分除与行为反应、认知反应和生活信念因子得分无相关性外,与其余各因子得分都呈负相关 (P<0.05,见表5)。

2.6 替代性创伤影响因素的线性回归分析 以灾难救助者的社会支持、应对方式、人格特征、培训经历、救灾经历为自变量,以替代性创伤总分为因变量,进行逐步回归分析,最终进入模型有统计学意义的因素见表6。结果显示灾难救助者的消极应对因子、人格特征的E因子、救灾经历是影响替代性创伤总分的重要因素。消极应对者,替代性创伤程度严重;人格特征E因子、无救灾经历者替代性创伤程度相对较轻。

表5 男性灾难救助者替代性创伤与人格特征的相关分析 (r值)Table 5 Correlation analysis of the disaster rescuers vicarious trauma and personality traits

表6 男性灾难救助者替代性创伤影响因素的回归分析Table 6 Vicarious Trauma regression analysis of influencing factors

3 讨论

本研究显示,男性灾难救助者在认知反应和生活信念这两个方面分别有8.7%和13.5%的人超过平均值,可见灾难救助事件对男性救助者的心理产生了一定的影响,与一些学者的研究结果相一致[11-12]。因此应给予男性灾难救助者积极的关注,维护其身心健康。研究显示,受过培训的男性救助者的替代性创伤程度好于未接受培训的救助者,主要表现在认知和生理反应上。受过培训的救助者大多数能够很快觉察到自己的负面情绪,能够承认并且接受,并可以尽快采取合适的方式释放或者是疏解这种情绪,避免或者是降低替代性创伤的发生和发展。钟思嘉[13]的研究表明,替代性创伤的应对策略可分为个人、专业和机构三方面,而专业方面的策略包括接受在职训练或教育。通过对灾难救助者进行培训,可以使其掌握一定的救援技术,增强应对能力和承受能力,使其在救灾工作中更有信心。另外有灾难救助经历的灾难救助者在生理反应及生活信念上的替代性创伤程度高于没有灾难救助经历的救助者,这与前人研究不一致[14]。可能是因为有灾难救助经历的灾难救助者在再次面对灾难性事件时,可能会唤醒以前的创伤记忆,唤起了个体压抑在潜意识中的情绪冲突,从而引发更强烈的生理反应,影响其对生活的信念,增加了替代性创伤的程度。安芹[15]的研究也表明,有些人之所以出现危机事件应激反应是因为唤醒了以前曾经经历过但尚未解决的应激状态。

社会支持越好的男性灾难救助者其替代性创伤的程度越轻。社会支持系统可以为处在灾难现场的救助者提供多样且广泛的支持潜力,包括信息交流、经验分享、感情支持、安全感和归属感等,作为他们心理危机的“缓冲垫”,良好的社会支持系统可以减少灾难带给救助者的替代性创伤。研究表明,在灾难性危机中,利用广泛及有力度的社会支持并有救援部队的帮助更容易度过心理难关[16]。如果救助者在工作中不能充分利用社会支持系统,就不能很好地处理救援过程中遇到的困难,就会增加工作压力,降低自我效能感,更容易出现负面情绪和消极体验,增加替代性创伤。另外,在灾难救助的过程中,采用积极应对方式的救助者更能以求助、合理化等积极的方式解决问题,产生较少的不良反应,保持良好的生活信念,降低替代性创伤。而采用消极应对方式的救助者在工作中主动性差,以消极的态度处理问题,因而易发生替代性创伤。因此,灾难救助者要注意对自身积极应对方式的培养,提高心理应激能力,保持身心健康。本研究表明,精神质、神经质程度越低的救助者,替代性创伤程度越轻,这与前人研究结果一致[17]。精神质、神经质程度较低的救助者情绪稳定、富于合作精神、易于适应环境,在救援工作中能够合理地进行自我调整,受外界不良因素影响较少,替代性创伤较轻。越外向的救助者替代性创伤程度越轻。可能的原因是,外向救助者目睹大量的灾难性情景后,能够及时与他人沟通交流,合理宣泄不良情绪,获得情感支持,正确面对灾难情景,从而降低替代性创伤。

1 刘军.理性应对“替代性创伤”[N].健康报,2008-5-30.

2 张倩,吴彬,谢满祝,等.社会工作者职业健康心理研究述评和展望 [J].现代商业,2010,12(15):273-274.

3 许思安,杨晓峰.心理咨询从业人员的替代性创伤现象调查 [J].内蒙古师范大学学报:哲学社会科学版,2010,39(4):23-25.

4 Chrestman K.Secondary exposure to trauma and self-reported distress among therapists[M] /B.H.Stamm (Ed).Secondary traumatic stress:SeIf - care issues for clinicians,esearchers and educators.Lutherville,MD:Sidran Press,1995:29 -36.

5 Sehauben L.J,Frazier P.Vicarious trauma:The effects on female counselots of working with sexual violence survivors[J].Psychology of Women Quarterly,1995(19):49-64.

6 Pearlman LA,Maeann PS.Vicarious traumatization:An empirical study of the effects of trauma work on trauma therapists[J].Professional Psychology:Research and Practice,1995,26:588-565.

7 韩雪.灾难救助者替代性创伤问卷的编制及初步应用[D].黑龙江:哈尔滨工程大学,2009:41-52.

8 肖水源,杨德森.社会支持对身心健康的影响[J].中国心理卫生杂志,1987,1(4):184-187.

9 汪向东,王希林,马弘.心理卫生评定量表手册[M].北京:中国心理卫生杂志社,1999:113-115.

10 钱铭怡,武国城,朱容春,等.艾森克人格问卷简式量表中国版(EPQ-RSC)的修订 [J].心理学报,2000,32(3):317-323.

11 Cunningham M.Impact of trauma work on social work clinicians,Empirical findings[J].Social Work,2003,48:451-459.

12 Becvar DS.The impact on the family therapist of a focus on death,dying and bereavement[J].Journal of Marital and Family Therapy,2003,29(4):469-477.

13 钟思嘉.助人者的替代性创伤与应对 [J].中国社会导刊,2008,19(20):15-16.

14 李丽娜,罗红格,崔向军,等.灾难救助者替代性创伤与人格特质的关系[J].中华行为医学与脑科学杂志,2011,20(4):354-356.

15 安芹.灾难救援人员心理干预中的经验分享技术[J].中国心理卫生杂志,2009,23(7):461-465.

16 刘茂艳.灾难性突发事件中救援军人心理危机影响因素及干预经验总结[J].精神医学杂志,2009,22(l):37-39.

17 高存友,甘景梨,赵兰民,等.抗震救灾官兵心理应激反应及其影响因素 [J].中华行为医学与脑科学杂志,2009,18(11):1022-1024.