翻转课堂教学模式在岩石学教学中的成功应用

2014-02-24马昌前佘振兵桑隆康

马昌前,佘振兵,桑隆康

中国地质大学(武汉)地球科学学院,湖北 武汉 430074

教学方法

翻转课堂教学模式在岩石学教学中的成功应用

马昌前,佘振兵,桑隆康

中国地质大学(武汉)地球科学学院,湖北 武汉 430074

翻转式教学模式已成为教育界的一个新话题,其特点是知识的获取主要是学生在课前课后自主学习完成,而课堂变成了互动交流的场所,成为学生在老师指导下应用知识、创新知识的试验场。事实上,由我国岩石学奠基人之一池际尚院士倡导的中国地质大学的岩石学教学体系,就具有翻转式教学的特点。该教学体系提倡研究性学习,重实践,重能力培养,尤其是岩石学实验教学,聚焦于对岩石手标本和薄片的观察与研究,强调学生的自主学习和师生深度互动交流,实现了从“以教师为中心”到“以学生为中心”的转变,有效促进了学生创新能力的发展。

翻转课堂;池际尚;岩石学

翻转课堂教学模式是从英语“flipped classroom model”翻译过来的术语,也称为反转课堂教学模式(inverted classroom model)[1-2]。 传统的教学模式是老师在课堂上讲课传授知识,而学生在课后完成老师布置的作业,开展相关实践活动,实现知识的内化。与传统的课堂教学模式不同,在美国命名的翻转课堂教学模式,知识的传授是学生在课前课后自主学习完成的,而课堂变成了老师与学生之间、学生与学生之间互动的场所(包括问题讨论和答疑解惑),成为学生在老师辅导下开展实习和实践、应用知识、创新知识的试验场,从而培养学生的独立思考和实践能力,增强了创新意识,提高了教学效果[3-4]。大量视频公开课的诞生,各种优质教学资源的涌现,为翻转课堂的开展提供了技术和资源支持,促进了翻转式教学模式的推广和发展。

学术界认为,翻转课堂是在2007年才开始在美国一些学校流行,直到2011年才为众多教师熟知,并成为全球教育界关注的教学模式[3-5]。尽管严格意义上的翻转课堂模式得益于互联网和信息技术的应用,但就其本质而言,尤其是从课堂上的因材施教和互动特征来看,这种教学方法,其实早在池际尚院士时代,就为我校的岩石学教学尤其是晶体光学和岩石学的实习课教学广泛使用[6-7]。

“我的晶体光学就是池际尚教授讲的,她不是仅仅讲一堂课,而是整整给我们讲了半年。至今,我都清清楚楚地记得她的音容笑貌,她讲的是那么清楚、那么深刻,甚至费氏台的操作她都自己进行……。”这段话是2005年9月9日,温家宝同志接见全国第五届高等教育国家级教学成果奖获奖代表,在谈到提高高等教育质量时,对恩师池际尚院士的回忆。家宝同志讲话的核心,是鼓励教授、名师要上课堂。他说: “有一句名言,大学不在于大楼,而在于有大师。我们现在许多学校,教授、名师不上课堂,这种做法应该改变。”[8]

池际尚教授不仅是名师上课堂的典范,她所奠基的岩石学课程体系,为地质学的人才培养搭建了科学的平台,她所倡导的岩石学实习课教学方法,数十年来,一直为我校矿物岩石学教学团队在教学中采用,可谓翻转课堂教学模式的事实上的实践者。

一、我校岩石学教学科学体系的形成

很多关于翻转课堂教学模式的讨论都指出,互联网的普及和计算机技术在教育领域的应用,使翻转课堂变得可行和现实。这是因为,学生可以通过互联网使用优质的教育资源,不再单纯地依赖授课老师去教授知识。而课堂和老师的角色则发生了变化。老师更多的责任是去理解学生的问题和引导学生去运用知识和创新知识。

这种说法是正确的。不过,早在20世纪50年代北京地质学院时期,池际尚教授倡导的“晶

体光学”和“岩石学”课程教学,都是先在课堂上简要介绍基本理论,让学生通过自学相关教材和《实习指导书》,理解关键的知识点,然后利用实验课,一对一地辅导学生,注意因材施教,帮助学生发现现象,认识矿物岩石[7]。除了重视实践教学、重视培养学生的实践能力外,她还特别重视把岩石作为地质体来看待,强调岩石学研究与寻找矿产资源密切结合,强调岩石学向区域岩石学的前沿领域拓展[6]。

1975年北京地质学院正式迁往武汉,更名为武汉地质学院,池际尚教授担任了武汉地质学院第一副院长职务,但她仍十分重视岩石学课程体系的建设,坚持承担教学任务。随着办学环境的改善,尤其是在后来的中国地质大学时期,池际尚教授的教学理念得到了新的发展。从20世纪80年代初开始的十余年间,我校的“岩石学”课程得到了系统而科学的重建,形成了重教学、重实践、重改革的优良传统[9],构建了岩石学教学的科学体系和新的育人模式。我校岩石学科相继成为原国家教委审定的首批岩石学(含沉积学)博士和硕士学位授予点(1981)、首批博士后流动站(1986)和全国重点学科点(1987)。该教学体系的特点可概况如下。

1.重视队伍建设

为了夯实青年教师的理论和实践教学的基础,要求新任教的年轻教师先要当一年的实验员,从打扫实验室、清理薄片和手标本做起,使年轻老师完全熟悉岩石学实习课的内容。经历实验员阶段后,还要让青年教师当2~3年的助教,细心观摩和学习老教师的授课方法和教学理念,在老教师指导下承担实验课的教学工作。同时,始终重视科研与教学工作的结合,鼓励青年教师既要过教学关,又必须参加科学研究,提高自身的理论水平和科研能力。

2.重视教材建设

迁校武汉的初期,重点抓了《岩浆岩岩石学》的教材建设,之后扩展到建设三大类岩石的配套教材和实习指导书,以及编写晶体光学和光性矿物学等教材,先后编写出版的教材、实习指导书和教学参考书达20余种[9]。其中,邱家骧主编的《岩浆岩岩石学》教材1988年获地矿部优秀教材一等奖;王仁民和游振东主编的《变质岩石学》教材1992年获地矿部优秀教材一等奖。游振东等还于1993年荣获国家级教学成果一等奖。

3.重视标本薄片和教学模型的建设

岩石学是一门实践性很强的基础地质科学,建设配套的手标本和显微镜观察的薄片,是提高教学质量的关键。而为了让学生直观认识显微镜下矿物的光性特点,必须借助模型来理解不同晶系矿物的特点和鉴别特征。为此,本学科采用集中订购与分散采集的办法完善标本和薄片建设,就是普通的岩石类型委托有关公司提供,而稀少岩类和典型岩石由教员分工协作完成。此外,老师们还自己动手制作各种教学模型,有效地保障了教学的需要。

4.重视实践教学

在师生互动中培养能力。实践教学包括实验室教学(实验课)和野外现场教学(野外实习课)两个环节[10]。野外实习课就是按池际尚院士强调的要加强地质体的观察和研究,避免学生把岩石学当成是与“碎片”甚至“粉末”打交道的科学,因而重点是观察地质体内部组成、结构和与周围地质体的关系,帮助学生从露头和区域尺度收集岩石的宏观资料,提取岩石成因、演化及与区域构造发展关系的信息。以往由于受经费的限制,野外实习教学主要是结合二年级的教学实习和三年级的生产实习机会来完成和强化。实验课是岩石学教学的核心和关键,是联系课堂理论教学与野外实习教学的重要环节。高质量的实验课教学,不仅可提高学学生动手能力和观察能力,还可以提高学生的形象思维能力、发现问题的能力、利用所学知识解决实际问题的能力以及对基础理论基本知识的理解能力,培养了学生理论联系实际的学风、实事求是的科学态度和强烈的探索精神和创新意识[10]。通过野外教学和实验教学,为师生的良性互动创造了条件,提高了教学质量,也教会学生自我管理、自我学习和独立生活的能力。

我校的岩石学教学体系,不仅形成了重视实验教学的优良传统,而且探索了有利于学生自主学习的教学方法,其特点完全可与翻转课堂教学模式媲美。课前为学生提供高水平的教材、实习指导书和参考资料,明确学习的内容和目标,帮助学生掌握基本理论和基本知识;为了提高教学效果,还实行了小班上课,并为每一位学生配一台显微镜,提供相应的标本薄片;课堂上,充分发挥学生的主体作用和老师的主导作用,从认识已知矿物到鉴定没学过的矿物,从识别岩石结构到分析岩浆结晶和成分演变过程,从考察原生矿物组合和蚀变矿物,到分

析流体演化和与成矿的关系,从对岩石的文字描述到统计矿物含量和绘制素描图,老师重在启发学生发现现象,帮助学生掌握发现的方法,提高理论与实际想联系的能力[10]。

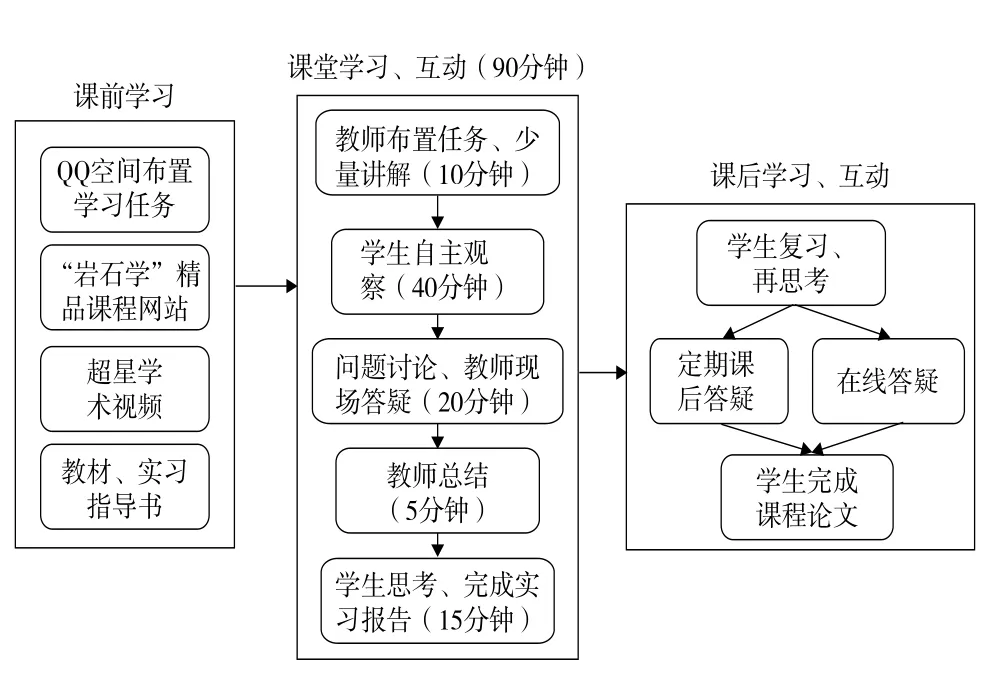

二、适合岩石学课的“翻转课堂”教学模式探索

近年来,由于客观形势的变化,特别是由于学生数量的增大、科研任务的加重、教学力量的短缺和评价体系的导向,本科生的教学质量受到了一定的影响。然而,我校矿物岩石学教学团队仍然心系学生,以极大的耐心和热情投身教学第一线,努力改善教学条件,不断提高教学质量,尤其是结合互联网技术的应用,探索了新的育人模式,形成了新的教学体系,特别是在实验课教学中逐渐发展出了适合本学科特点的翻转课堂教学模式,该模式以学生自主学习和师生互动为核心,真正实现了从教学生学知识到引导学生发现真理的转变。岩石学课所运用的翻转教学模式如图1。

图1 岩石学实验课翻转课堂教学模式

翻转教学模式虽有其独特优势,但并非所有采用该模式的教学都能收到良好效果[11]。这说明我们不能一律生搬硬套现有模式,而是应该结合学科特点灵活理解翻转教学模式的实质精髓,做到“神似”而不仅仅是“形似”。根据我们的教学实践,岩石学课程对翻转教学模式成功的实质性应用,有赖于以下关键环节的保障。

1.教学条件建设是基础

2007年,“岩石学”课程被评为国家精品课程,2010年矿物岩石学教学团队被评为国家级教学团队,相应地对课程进行了全程录像并面向学生和社会开放。同时,超星学术视频也在网上提供了我校“岩石学”课程的视频材料。这些都为学生在课堂外学习岩石学提供了便利条件。为了适应学科发展的新形势和学生学习的新要求,近年来,我们以“强化基础,兼顾现代;继承传统,发展特色;培养能力,引导创新”为宗旨,由桑隆康和马昌前主编了普通高等教育“十一五”国家级规划教材《岩石学》(第二版)2012年由地质出版社出版,为地学相关专业学生提供了科学而新颖的学习材料。此外,还按照教学要求,全面更新了标本薄片。关键教学环节和重点教学素材,都是团队带头人和精品课程负责人亲自组织,统一规划标本采集,薄片磨制,并鉴定和挑选出最有利于学生认识和发现的教学材料用于教学。

2.明确教学目标是前提

根据新编写的地质类专业的岩石学教学大纲,“岩石学”课程的教学目标是:理解各类岩石的基本特征、产出环境、形成过程、主要研究方法等岩石学的基础理论和基本知识,掌握岩石的野外关系观察、手标本和薄片鉴定与描述的基本技能。为了提前帮助学生明确学习内容和学习目的,加深对岩石学基本理论和基本知识的理解,我们利用精品课程网上平台(http://jpkc.cug. edu.cn:8088/2007jpkc/ysxgj6/yanshixuewz/或http://video.chaoxing.com/teacher_6102.shtml)以及比较岩石学QQ教学空间(http://user.qzone. qq.com/865942844?ptlang=2052),加强与学生交流,为学生答疑解惑,同时,每学期上课前都为本课程的学生建立QQ群,提前明确学习任务和要求,提供各类学习材料。

3.合理安排实验课堂教学是关键

以往,实验课是对老师讲课的补充。近年来,我们调整了课堂讲授与学生在老师指导下自主实验的学时数,大幅度压缩讲课学时数,把实验课放在更加突出的位置上(一般讲课:实验学时数为1∶1.3到1∶1.5)。实验课均采用小班上课,每个学生一台显微镜,多由主讲导师直接指导,1~3名研究生协助。老师在课堂上起到引导和参谋的作用,同时也是合作研究的一员。课堂上,老师能及时讲解学生提出的有代表性、针对性和典型性的问题和现象,与学生展开讨论,与学生一起解决问题。实验课不仅为师生的互动创造了有利条件,也为学生之间的互动提供了机会,使学生之间彼此帮助、相互学习和借鉴,提高了学生细心观察、自主学习的积极性和创造性。近年来,在学校支持下,我们引进了几十台数码显微镜,安装了数码互动教室。利用这个现代化的系统,学生在镜下发现的现象,就可以立即传到教室的屏幕

上,与全班同学分享,并得到老师的及时讲解和分析,提高了老师指导学生的效果和效益,也进一步调动了学生“发现”和思考的热情。通过这种研究性教学,学生的综合能力得到了明显提高,不少学生学习了研究的方法,提高了创新意识,有些学生在本科阶段就在国内外重要刊物发表了论文。

4.调整课程评价指标是保证

为了全面提升学生的实践能力和创新能力,我们改变了“岩石学”课程的评价体系。例如,在岩浆岩岩石学教学中,课程的总成绩由以下部分组成:平时实习报告(每次实习都需完成实习报告,25分),课后作业(包括了解国际刊物的类型、发表的矿物学岩石学论文的特点、岩石与矿产资源的关系、矿物学岩石学学科的全球分布、校园及周边地区岩石分布调查报告等内容)(占16分)、国际理解课程论文(与国际教育学院的来华留学生结对子,合作完成的关于外国地质背景等内容的论文,占10分)、关于区域岩石学和岩石成因的课程论文(占8分)、QQ空间讨论、给老师提问、质疑或为教材和老师讲课挑错和学术交流活动(占9分),课程理论考试(占32分)。评价体系的改变,促进了学生独立思考和自主学习,扩展了学生的国际视野,增强了学生的创新意识,使学生体会到了探索真理的乐趣。尤其是在国际学生与中国学生结对子,互帮互学过程中,促进了校园国际化氛围的形成,增进了学生对多元文化的理解,也提高了国际合作与交流的能力。

总之,由池际尚院士建立起来的我校岩石学教学体系和传统,强调教授亲自为本科生上课,坚持了重实践、重能力培养、理论联系实际、以学生为中心的教学理念。当前,我们要继承我校岩石学教学的优良传统,充分利用新的教学理念和先进技术,采用启发式教学和研究性学习的模式,更多采用开放式的实验教学方法,增加师生之间以及学生与学生之间互动和交流的机会,促进学生的自主学习,充分利用好我校的国际学生资源,拓展中国学生的国际视野,真正实现从“以教师为中心”到“以学生为中心”的转变,从而有效地促进学生求真和创新能力的发展。实践表明,运用翻转课堂教学模式,发挥岩石学课程尤其是实验实习课师生互动和交流的便利条件,实施研究性学习和以学生为主体的教学,就能有效激发学生独立探索的热情,提升学生的实际工作能力和创新意识。

[1] Baker J W. The“classroom flip”: Using web course management tools to become the guide by the side[C]. 11th International Conference on College Teaching and Learning, Jacksonville, Florida, United States, 2000.

[2] Lage M J, Platt G J, Treglia M. Inverting the Classroom: A gateway to creating an inclusive learning environment[J]. The Journal of Economic Education, 2000, 31(1):30-43.

[3] Strayer J F. How learning in an inverted classroom influences cooperation, innovation and task orientation[J].Learning Environments Research, 2012, 15(2):171-193.

[4] Butt A. Student Views on the Use of Lecture Time and their Experience with a Flipped Classroom Approach[EB/OL]. [2012-11-08]. http://ssrn.com /abstract=2195398 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2195398.

[5] 张金磊,王颖,张宝辉.翻转课堂教学模式研究[J].远程教育杂志,2012,(4):46-51.

[6] 邓晋福,莫宣学,游振东.池际尚院士对岩石学的贡献[A] //莫宣学.师者风范—纪念池际尚院士诞辰九十五周年.北京:地质出版社,2012:107-113。

[7] 王仁民,陈珍珍.池际尚院士这样教学[A]//莫宣学.师者风范—纪念池际尚院士诞辰九十五周年.北京:地质出版社,2012:158-160。

[8] 温家宝.在接见第五届高等教育国家级教学成果奖获奖代表时的讲话[A]//莫宣学.师者风范—纪念池际尚院士诞辰九十五周年.北京:地质出版社,2012:I-II。

[9] 桑隆康,马昌前,郑建平,等,继承发扬优良传统,精心打造精品课程—中国地质大学《岩石学》课程发展历程[J].中国地质教育,2009,(2):75-78。

[10] 桑隆康,马昌前,廖群安,等,岩石学实验课教学改革的思路与实践[J].中国地质大学学报(社科版),2008,(s):68-70。

[11] 卢强.翻转课堂的冷思考:实证与反思[J].电化教育研究,2013,(8):91-97。

Title: Successful Application of the Flipped Classroom Teaching Model in Petrology

Author(s): MA Chang-qian, SHE Zhen-bing, SANG Long-kang

flipped classroom;Chi ji-shang;petrology

G642

A

1006-9372 (2014)01-0044-04

2013-09-30;

2014-02-25。

湖北省高等学校省级教学研究项目重点课题(2009108&2013144 ),中国地质大学(武汉)教学研究项目(2013B01)及矿物岩石学国家级教学团队研究成果(10TD204)。

马昌前,男,教授,主要从事岩石学的教学和科研工作。