温度、湿度和氧气对海湾扇贝无水保活的影响

2014-02-15申淑琦万玉美申亮王颉

申淑琦,万玉美,申亮,王颉

(1.河北农业大学 海洋学院,河北 秦皇岛066003;2.河北农业大学 食品科技学院,河北 保定071001)

海湾扇贝Argopecten irradias 具有适应性强、生长快、养殖周期短、产量高、肉质鲜美、营养价值高等特点,是中国主要的海产经济贝类之一,在山东、辽宁、河北省等沿海地区均有大面积养殖,是中国出口创汇的重要品种之一。但是,由于海湾扇贝出水后自然放置会很快死亡,且因贝肉中含水分多、组织比较脆弱,组织中丰富的蛋白质和非蛋白态氮易被微生物污染而腐败变质,从而影响贝类的销售。鲜活是贝类最主要的品质指标之一,是决定其价格的重要因素,也是影响扩大鲜活贝类流通量的关键所在。因此,开展对贝类保鲜保活技术的研究具有重要意义。

近年来,无水保活技术由于成本低、质量高、无污染,受到国内外学者的普遍关注[1-2]。不少学者对贝类无水保活技术的研究取得了一些成果。彩虹明樱蛤Moerella iridescens[3]、菲律宾蛤仔Ruditapes philippinarum[4]、青 蛤Cyclina sinensis[5]、泥蚶Tegillarca granosa[6]、牡蛎Concha ostreae[7]、魁蚶Scapharca broughtonii[8]、紫彩血蛤Nuttallia olivacea Jay[9]、波纹巴非蛤Paphia undulata[10-12]、大獭蛤Lutraria maxima Jons[13]、厚壳贻贝Mytilus coruscus[14]、文蛤Meretrix meretrix Linnaeus[15]、紫 贻贝 Mytilus edulis[16]、毛 蚶 Scapharca subcrenata[17-18]、缢 蛏 Sinonovacula constrzcta Lamarck[19-20]、四角蛤蜊Mactra veneriformis[21]等无水保活效果较好,但目前尚未见有关海湾扇贝无水保活技术的相关报道。本研究中,通过温度、湿度和氧气对海湾扇贝无水保活存活率和失重率的影响研究,以期掌握较优无水保活的条件和方法,从而最大限度地延长海湾扇贝无水保活时间,为海湾扇贝的活体运输提供科学依据和技术参考。

1 材料与方法

1.1 材料

试验用海湾扇贝个体鲜活饱满,大小均匀,规格为30 ~35 枚/kg,购自秦皇岛市水产品市场。

试验仪器主要有TP -1102 电子天平(北京赛多利斯仪器公司)、松下NR -B26M2 冰箱(无锡松下冷机有限公司)、无纸记录仪(上海亚度电子科技有限公司)、氧气瓶(天津市东力仪器有限公司)等。

1.2 方法

1.2.1 试验设计 挑选个体大小均匀的鲜活海湾扇贝,用海水清洗去除其表面附着物及污物后,在实验室暂养24 h。对要在低温条件下进行保活试验的海湾扇贝,用海水冰块采取梯度缓慢降温方式进行暂养,降温幅度小于5 ℃/h,且在每一温度阶段均停留6 h,逐渐把海湾扇贝的温度降低到要进行保活试验的温度。

试验设 -2、0、4、10、15 ~18、20 ~25 ℃6个温度,在各温度下进行保湿、充氧、保湿充氧和未保湿未充氧(普通放置)4 个条件的无水保活试验。保湿采用海水浸透纱布100%加湿,充氧利用高压液态氧补充氧气。每组放100 枚海湾扇贝,平行测定3 组样本。

1.2.2 冻结曲线的测定 取经过低温驯化暂养的海湾扇贝10 枚,在贝壳边缘剪开一个小口,将热电偶的测温端插入,将其置于冰箱(-25 ℃)内冻结,测定不同时间时海湾扇贝的温度,绘制冻结曲线。

1.2.3 存活率和失重率的检测 每隔24 h 将待检海湾扇贝从冰箱中取出,置于盐度为32、水温为(21 ±1)℃的过滤并充氧的海水中放置30 ~40 min,观察其存活情况。依据海湾扇贝在海水中是否有闭合反应来判断其是否存活。观察并记录结果,然后按下式计算存活率和失重率:

1.3 数据处理

利用SPSS 17.0 软件对试验数据进行方差分析,采用邓肯氏法进行组间多重比较,显著性水平设为0.05。

2 结果与分析

2.1 海湾扇贝的生态冰温区

从图1可见,海湾扇贝的结冰点为-2.8 ℃左右,温度继续下降将导致贝肉冻结,因此,海湾扇贝在无水保活过程中温度的下限为-2.8 ℃。从临界温度到结冰点的这一温度范围称为生态冰温区,海湾扇贝的生态冰温区为-2.8 ~0 ℃。

图1 海湾扇贝冻结曲线Fig.1 Freezing curve of bay scallop Argopecten irradians

2.2 温度对海湾扇贝存活率的影响

从图2可见,随着温度的升高,海湾扇贝的存活率逐渐降低。海湾扇贝在-2、0 ℃条件下保活效果最好,在保活4 d 后其存活率依然达95%以上,其次是4 ℃条件下的保活效果。同时,在-2、0、4 ℃条件下贮藏2 ~7 d 时,海湾扇贝的存活率显著高于10、15 ~18、20 ~25 ℃3 个处理组(P<0.05)。因此,为了提高存活率,海湾扇贝的无水保活温度应选用-2 ~0 ℃为好。

图2 不同温度条件下海湾扇贝的存活率Fig.2 Survival rate of bay scallop Argopecten irradians at different temperature

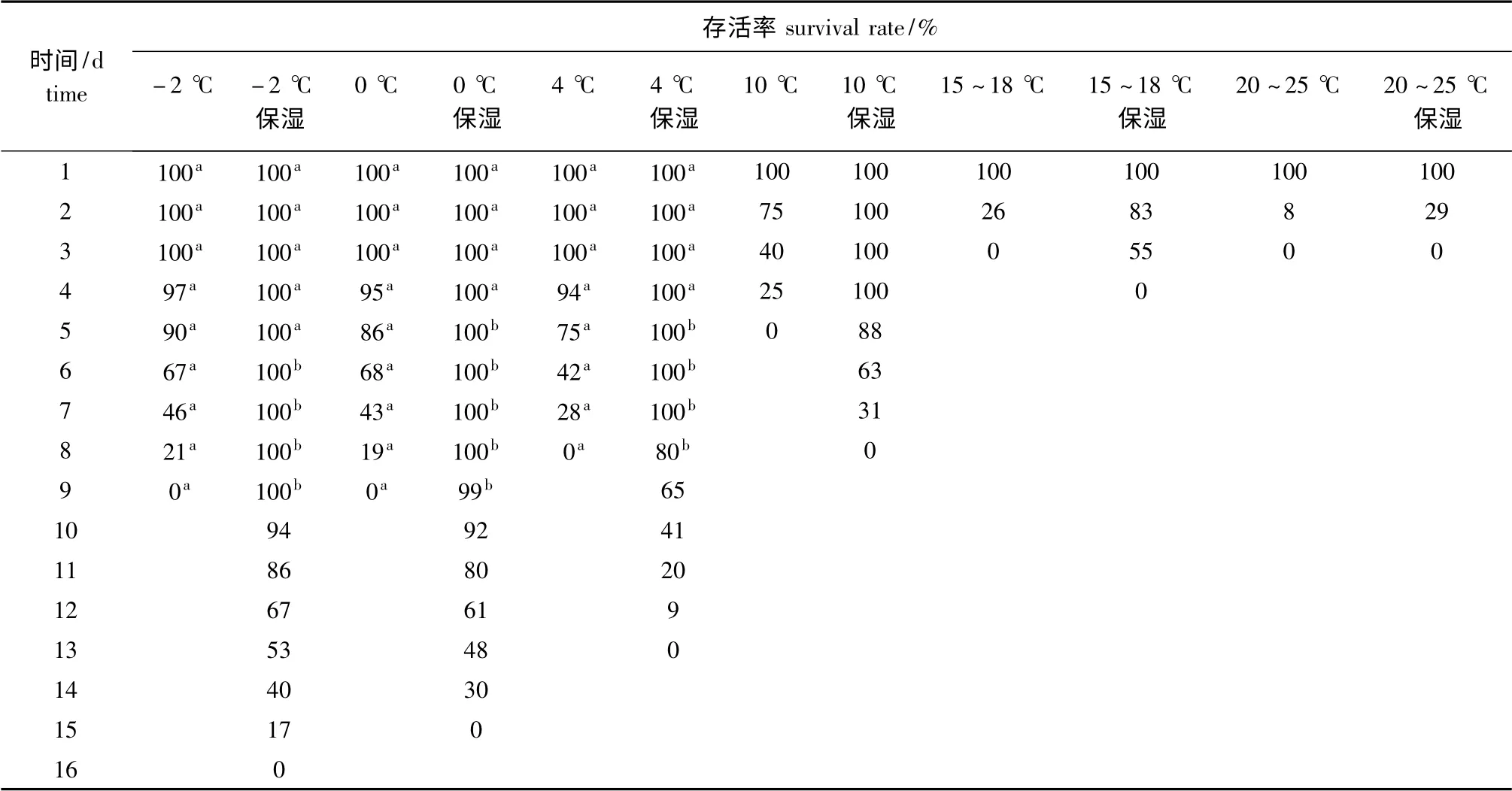

2.3 湿度对海湾扇贝存活率的影响

从表1可见,相同温度条件下,保湿处理组的存活率均高于未保湿处理组,保活效果显著提高(P<0.05)。在-2、0 ℃条件下,保湿放置的海湾扇贝保活效果最好,贮藏6 ~11 d 时,保湿处理组的存活率均显著高于未保湿处理组(P<0.05),在保活9 d 时其存活率仍然达99%以上,-2、0℃两个保湿组的保活效果无显著差异(P >0.05)。其次,在4 ℃条件下的保活效果也较好,在保活7 d 时其存活率达100%,贮藏6 ~11 d 时,保湿处理组的存活率均显著高于未保湿处理组(P<0.05)。在保湿条件下,-2、0 ℃组保活效果最好,贮藏2 d 后存活率明显高于15 ~18 、20 ~25℃组,贮藏6 d 后明显高于10 ℃组,贮藏9 d 后明显高于4 ℃组。因此,为了提高存活率,海湾扇贝应选用在-2 ~0 ℃的温度下进行保湿处理,该条件下保活效果为最好。

表1 不同温度条件下湿度对海湾扇贝存活率的影响Tab.1 Effects of humidity on survival rate of bay scallop Argopecten irradians at different temperature

2.4 氧气对海湾扇贝存活率的影响

从表2可见,相同温度条件下,充氧处理组的存活率均高于未保湿未充氧处理组,保活效果显著提高(P<0.05)。在-2、0、4 ℃条件下,充氧处理的海湾扇贝保活效果较好,贮藏7 d 时充氧处理组的存活率均显著高于未保湿未充氧处理组(P<0.05),在贮藏8 d 时其存活率依然达100%。同时,在充氧条件下,-2、0、4 ℃组保活效果最好,贮藏2 d 时存活率明显高于15 ~18、20 ~25℃组,贮藏5 d 时显著高于10 ℃组(P<0.05)。因此,为了提高存活率,海湾扇贝应选用在-2 ~4℃下进行充氧处理,该条件下保活效果为最好。

2.5 低温条件下保湿充氧对海湾扇贝存活率的影响

从表3可见,低温条件下,保湿充氧处理组海湾扇贝的存活率显著高于保湿组和充氧组(P<0.05),保活效果最好,在保活9 d 时其存活率仍达100%。在保湿充氧放置的情况下,海湾扇贝在-2、0 ℃条件下保活效果较好,在保活11 d 时其存活率仍达94%以上;在4 ℃条件下的保活效果与以上两组效果比较接近,保活时间也较长,可达20 d,且其存活率在保活10 d 时仍达91%。因此,为了提高海湾扇贝的存活率,应在-2 ~4 ℃条件下对海湾扇贝进行保湿充氧处理,该条件下保活效果为最好。

2.6 保活过程中海湾扇贝的失重率

2.6.1 不同温度对海湾扇贝失重率的影响 从图3可以看出:保湿充氧处理的海湾扇贝,在-2 ℃下保活21 d,失重率由0 增加到4.03%;在0 ℃下保活21 d,失重率由0 增加到4.81%;在4 ℃下保活20 d,失重率由0 增加到5.63%;在10 ℃下保活8 d,失重率由0 增加到5.68%;在15 ~18℃下保活4 d,失重率由0 增加到5.38%。方差分析表明:保活2 ~7 d 时,10、15 ~18 ℃处理组的失重率显著增加(P<0.05);保活13 ~19 d 时,4℃保活组的失重率也显著增加(P<0.05)。因此,采用保湿充氧的方法,在-2 ~4 ℃条件下贮藏海湾扇贝,其保活效果既好,失重率也较低。

表2 不同温度条件下氧气对海湾扇贝存活率的影响Tab.2 Effects of oxygen on survival rate of bay scallop Argopecten irradians at different temperature

表3 低温条件下保湿充氧对海湾扇贝存活率的影响Tab.3 Effects of moisture-aerobic treatment on survival rate of bay scallop Argopecten irradians at low temperature

2.6.2 4 ℃条件下不同处理方式对海湾扇贝失重率的影响在实际生产中,将温度控制在4 ℃比较容易,故研究4 ℃条件下不同处理方式对海湾扇贝失重率的影响具有实际意义。从图4可见,在4 ℃条件下,海湾扇贝经普通处理(未保湿未充氧)可保活7 d,失重率由0 增加到7.12%;经保湿处理可保活12 d,失重率由0 增加到4.35%;经充氧处理可保活15 d,失重率由0 增加到6.54%;经保湿充氧处理可保活20 d,失重率由0 增加到5.63%。可见,在相同温度条件下,不同处理方式对海湾扇贝失重率的影响较大。保湿充氧处理、保湿处理和充氧处理保活的海湾扇贝失重率曲线上升趋势比较缓慢,失重率较低;普通处理的失重率曲线上升趋势较快,失重率较大。本试验结果表明,经保湿充氧处理的海湾扇贝成活率最高,失重率最低;经保湿处理或充氧处理保活的海湾扇贝失重率较低;经普通处理保活的海湾扇贝失重率最高。因此,在4 ℃条件下经保湿充氧处理的海湾扇贝,其保活的失重率可保持在一个较低的水平。

图3 不同温度条件下海湾扇贝的失重率Fig.3 Weight loss rates of bay scallop Argopecten irradians at different temperature

图4 4 ℃条件下保活的海湾扇贝在不同处理方式下的失重率Fig.4 The weight loss rates of bay scallop Argopecten irradians under different treatments at 4 ℃

3 讨论

温度是影响海湾扇贝无水保活的重要因素之一,在适宜的温度范围内,贝类代谢率随温度的升高而增高。本研究表明,随着温度的升高无水保活的海湾扇贝存活率呈下降趋势。因此,低温是海湾扇贝无水保活的基本条件。海湾扇贝在-2 ~0 ℃条件下保活效果最好,4 ℃条件下稍差。这可能是由于在临近冰温条件时,海湾扇贝处于休眠或半休眠状态,代谢活动比较弱,生命活力保持时间较长,因而存活率最高,保活效果最好;而温度越高,其新陈代谢强度就增大,缩短了保活期。这一结果与对泥蚶、魁蚶、紫彩血蛤等贝类的研究结果类似。陈建军等[6]发现,泥蚶最适保活温度为0℃,此温度下可保活11 d,存活率达100%;殷邦忠等[8]研究表明,魁蚶最佳保活温度为-2.3 ~0℃,可保活20 d,存活率为100%;夏昆等[9]研究表明,紫彩血蛤在-1.5 ~-0.5 ℃时,保活10 d后其存活率依然达99%。但是,本研究结果与岳晓华等[3]对彩虹明樱蛤的研究结果有差异,海湾扇贝最佳保活温度较彩虹明樱蛤的最佳保活温度低。岳晓华等[3]研究表明,在1 ~3 ℃条件下,彩虹明樱蛤保活效果最好,这可能是因物种差异造成的,彩虹明樱蛤个小壳薄,比海湾扇贝较易受到外界温度的影响,故其最佳保活温度较海湾扇贝高。而在实际的贝类保活贮运中,要严格控制临界温度比较困难,只能是最大限度地接近临界温度。

湿度是影响海湾扇贝存活率的另一个重要因素。同一温度下,保湿组比未保湿组的海湾扇贝无水保活的存活率均有提高,这可能是由于高湿度有利于补充和维持壳内残存水分,这一点在对紫彩血蛤[9]、毛蚶[18]、缢蛏[20]、四角蛤蜊[21]等贝类的研究中亦有相似报道。

温度、湿度和氧气对海湾扇贝保活的失重率都有较大影响。低温保湿条件可减少贝类保活期间的失重率。这一结果与对泥蚶、魁蚶等贝类的研究结果相符合。陈建军等[6]对经超声波净化减菌后的泥蚶进行的无水低温保活研究发现,泥蚶在0 ℃条件下可保活11 d,失重率为0.166%;殷邦忠等[8]研究表明,魁蚶在-2.3 ~0 ℃条件下保活16 d,其失重率为4.8%。

4 结论

(1)温度是海湾扇贝无水保活的基本条件。海湾扇贝在-2 ~0 ℃条件下保活效果最好;在4℃条件下的存活率也比较高,保活效果也较好。这说明海湾扇贝在低温无水保活方面具有一定的优势。

(2)相同温度条件下,海湾扇贝保湿组比未保湿组、充氧组比未充氧组的存活率均有提高。而低温条件下,保湿充氧处理的海湾扇贝存活率显著高于保湿组和充氧组(P<0.05),保活效果最好。因此,保持湿度和补充氧气是提高海湾扇贝存活率的关键。

(3)温度和保活处理方式对海湾扇贝的失重率都有较大影响。随着保活温度的升高,失重率明显增加,低温无水条件下采用保湿充氧处理保活的海湾扇贝其失重率较小。

[1]Aoki T.Drug-resistant plasmids from fish pathogens[J].Microbiol Sci,1988,5(7):219 -223.

[2]Ahmed M,Bimbao M.Economic considerations in introducing integrated agriculture - aquaculture technology[J].FAO Fisheries Technical Paper,2001,407:9 -12.

[3]岳晓华,沈月新.彩虹明樱蛤的低温保活研究[J].大连水产学院学报,2003,18(1):56 -58.

[4]王霞.菲律宾蛤仔离水后的存活期及存活期内的微生物和理化指标变化[D].湛江:广东海洋大学,2010.

[5]田国庆,魏恩宗,方应国,等.青蛤低温保活和营养成分的变化[J].上海水产大学学报,2002,11(2):184 -187.

[6]陈建军,刘青梅,杨性民,等.泥蚶低温保活技术的应用研究[J].浙江万里学院学报,2007,20(5):72 -75.

[7]费星,秦小明,林华娟,等.近江牡蛎在净化和生态冰温保活过程中主要营养成分的变化[J].食品科技,2010,35(3):68-71.

[8]殷邦忠,滕瑜,王家林,等.魁蚶(Scapharca broughtonii Schrenck)低温保活方法的研究[J].中国水产科学,1994,1(2):40 -46.

[9]夏昆,崔艳,江莉,等.紫彩血蛤低温保活技术研究[J].安徽农业科学,2008,36(26):11542 -11543.

[10]费星,秦小明,林华娟,等.波纹巴非蛤在低温保活过程中呈味成分变化研究(Ⅰ)——含氮成分的变化[J].食品科技,2009,34(6):117 -121.

[11]费星,秦小明,林华娟,等.波纹巴非蛤在低温保活过程中呈味成分变化研究(Ⅱ)——非含氮成分的变化[J].食品科技,2009,34(7):117 -120.

[12]王学娟,秦小明,林华娟,等.波纹巴非蛤在低温保活过程中主要营养成分变化[J].食品科技,2008,33(6):90 -93.

[13]杨家林,蒋艳,蔡德建.大獭蛤低温保活技术的初步研究[J].广西科学院学报,2006,22(2):75 -77.

[14]曹井志,徐若,包建强.厚壳贻贝低温无水保活技术[J].安徽农业科学,2008,36(10):4248 -4249.

[15]肖作为,陆广华,陈天及.文蛤保活及其营养成分的变化[J].山西农业科学,2008(10):59 -60.

[16]戴志远,张燕平,张虹,等.紫贻贝低温无水保活过程中的生化变化[J].中国食品学报,2004,4(3):19 -22.

[17]张观科,刘红英,齐凤生,等.毛蚶保活过程中ATP 含量的变化[J].食品科技,2011,36(1):120 -123.

[18]刘红英,齐凤生,王岳鸿,等.毛蚶保活技术研究[J].安徽农业科学,2010,38(26):14449 -14450.

[19]杨文鸽,徐大伦,孙翠玲,等.缢蛏冰藏保活期间呈味物质的变化[J].中国食品学报,2009,9(3):181 -186.

[20]齐凤生,刘红英,张辉.缢蛏无水保活技术研究[J].安徽农业科学,2010,38(25):13717 -13718.

[21]朱光来,吴杨平.温度和湿度对四角蛤蜊保活的影响[J].安徽农业科学,2011,39(1):295 -296.