书画鉴藏诌议

2014-02-06撰文韩天衡

撰文:韩天衡

书画鉴藏诌议

Remark on Painting and Calligraphy's Collection and Identification

撰文:韩天衡

一

书画的鉴赏与收藏是非常复杂的工程,我先讲几件自己亲历的故事。

说到鉴藏,首要问题是作品的真假。80年代,程十发先生是上海中国画院的院长,我是副院长。程先生到香港,一个朋友拿出一张号称程十发的画,说是自己用一台高级照相机换来的,请程先生鉴定真假。程先生一看这张画就知道是假的,但考虑到事情牵涉两个自己非常熟悉的朋友,否定作品马上就引起矛盾,为息事宁人,就说这张画是自己画的。没想到那位朋友又追加了一个请求,请程先生在画上题字——于是,一张假画上,就有了作者自己鉴定为真的证明。

80年代初期,我的老师谢稚柳先生去美国,有个阔太太高价从拍卖行拍来号称谢老的作品,请谢老评定。谢老一看画是假的,但碍于情面,也就应付说好。没想到阔太太追请难得来一趟美国的谢先生在画上题字;如此情势,怎么能不提呢——于是,那张假画上也就有了谢先生的亲笔题字。

这两件事都说明,画的确是假的,经过作者鉴题,假画变“真”的了。一件作品承载的信息如此复杂,后世如何来正确地判断真伪呢?

2005年,山东有人收了一件我的作品,被另一个对我比较熟悉的收藏者否定了,两人争执起来。前者称,他买的那幅画被收录在已经出版的正规画册里,所以这幅画一定是真的。我看了那幅画和画册,发现不仅画是假的,画册上的这一页也是假的,是有人故意将假画的内容在画册上作了局部替换后伪造的。信息时代,科技手段发达,这的确给书画真伪鉴定提出了更大的挑战。

最近书画界热谈《功甫帖》。尽管我从小跟谢稚柳先生学习,对鉴定略知一二,徐邦达先生、启功先生都是我非常熟悉、也非常尊敬的长辈,但对社会上有关书画真假的辩论,我历来不参加意见。在我看来,作者仙逝不会讲话了,就像一场球赛没有了裁判,到底进不进球,没了裁判,没有了当事人,剩下来的就是无尽的争论。所以,为避免影响自己宁静的创作研究环境,我从不参与辩论。关于《功甫帖》的真伪,我同样不予评价,但我认为,辩论双方似乎都忽略了一个基本问题,就是仿制名家书画,历史上真正的高手并不需要“双钩廓填”。

我的启蒙老师郑竹友先生是民国时期非常有名的书画仿制专家。张大千20来岁到上海,曾做石涛的假书画在市场上推售,屡屡遭到退货;坊间传是被郑竹友识破,张大千便请郑竹友吃饭,后再请到自己上海老西门的家里。张大千住的老式里弄房子,从后门灶披间进去,那里烊着五、六个煤球炉,墙上挂着一些仿石涛的假画,烟熏着做旧。张大千拿出自己收藏的石涛真迹和仿作一迭,请郑竹友先生分辨;郑先生三下五除二拆分完毕,且经清纬浊,一无差池;张大千大惑不解。请教秘技,郑先生说,“我根本不看你的画,我只看图上的印泥,画上印泥的颜色不对。”抓其一点,就足以否定一切——书画鉴定的学问真的太多!

1.韩天衡草篆 诗心文胆 89-47cm 2008(见封底)

韩天衡

韩天衡,号豆庐、近墨者、味闲,别署百乐斋、味闲草堂、三百芙蓉斋。

国家一级美术师。

文化部中国艺术研究院中国篆刻艺术院院长、西泠印社副社长,

上海中国画院顾问(原副院长)、上海市书法家协会首席顾问,

中国社会科学院研究生院教授、上海交通大学教授、华东政法大学教授。

先后在中国香港、台湾、澳门等地区及日本、新加坡、马来西亚、法国、德国等国家多次举办个人书画印系列展览;

作品被大英博物馆等国内外博物馆、艺术馆收藏。出版有《韩天衡书画印选》《中国篆刻艺术》等著作九十余种。

1986-1987年三次入选英国剑桥“世界名人录”;

1991年获日本国文部大臣奖;

1997年获上海文学艺术奖;1998年获国务院特殊专家津贴;

2005年获评“中华英才”100名国画家称号;2009年入选“中国书法十大年度人物”;

2010年获评为“35年来最杰出的篆刻家”。捐赠嘉定区人民政府1136件艺术品;

艺术品落户于2013年10月建成的韩天衡美术馆。

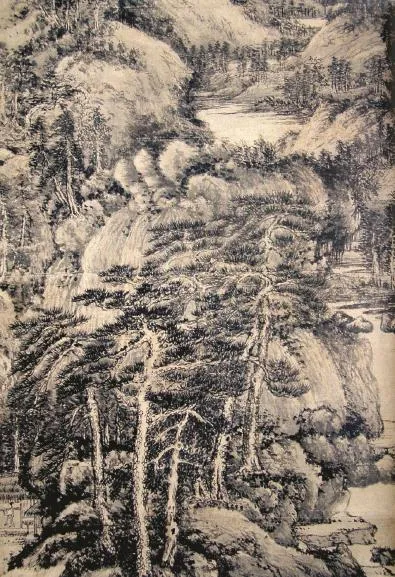

2.赵佶 听琴图轴 北宋

3.王庭坚 老杜浣花溪图引诗卷(局部) 宋

4.王蒙 夏日山居图轴(局部) 元

5.唐寅 孟署宫妓图轴(局部) 明

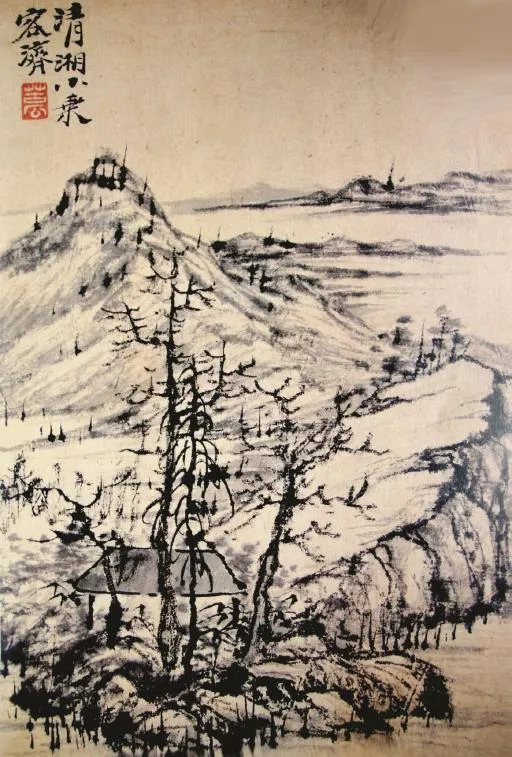

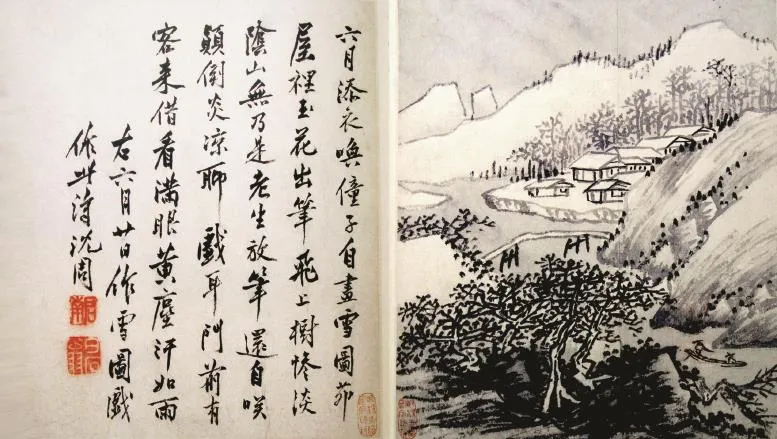

6.石涛 山水册之四 清

米南宫(米芾)的《苕溪诗》原为清代的内府藏品,溥仪出宫时带到长春,后失散流落民间。卷中“念养心功厌”六字残失,“载酒”二字缺损。1963年故宫收得此卷,郑竹友先生倾力根据未损前的图像将以上所缺之字补全。同样在上世纪60年代初,上海博物馆馆藏的倪云林绘画残损,经高级裱画师装裱后的作品请郑竹友先生补笔,所补之处连专家也无法辨识。

被徐邦达先生称为“近代绝才”的郑竹友先生曾向我谈起补字的制作过程:首先,补者要深入研究原作者书写的点划、结构、用笔甚至用墨。其次,再成功的书画家,在不同的年龄段,其书画的细节、结构乃至情绪、风格都会有变化,所以,必须将这些艺术家的本质和变化都了然于胸,然后直接下笔写出(根本不用“双钩廓填”),这才是“神奇”!

我想说的是,一方面,无论是补本字画还是造假字画,并不一定要“双钩廓填”,所以,以《功甫帖》是否“双钩廓填”来确定其真伪并不科学;另一方面,既然非“双钩廓填”不能成为原作的保证,我们就需要更系统、更全面、更本质地去观察和分析作品的真伪,不要想当然地在本原性之外的一个个局部纠缠。

举上述例子无非是想说明,书画鉴定不仅是一门自身就非常复杂的学问,还是一门牵涉许多其他外来因素影响的学问。

二

那是否书画鉴定就没有标准了呢?也不是,书画鉴定有标准,其标准宏观来讲包括以下四个方面:

1.收藏“真”的作品

书画造假由来已久。一千五百年前,就有一个张姓画家仿造当时王羲之的书画。所以,我们一方面要杜绝造假,但更重要的是我们要提高自己的鉴赏水平,以保证我们收藏的是真的作品,而不是假的作品。

2.收藏“精”的作品

“真”不等于“好”,“好”不等于“真”。陆俨少先生当年曾对我讲,他注重作品的好坏胜过关注作品的真假。陆俨少先生70岁前的生活颇多坎坷,他自诩:真的字画买不起,假的字画绝不要;他还认为,“真的”但是“不精的”字画有了也用处不大。所以,他经常去博物馆看画研画,寻找至精至善的作品;当然这不是收藏家的看法,是一位大艺术家看画学画的标准。

考察历史上的书画家,有的修行不够,一辈子一张精品没留下;即便大家,留下的作品也非张张精品。一个书画家,一生作品中有30%属于精品就非常了不起了。所以,无论收藏艺术品还是书画作品,我们不仅要关注“真”,还要关注“精”。

张大千先生早年创作的花鸟、人物真迹,现在的市场价也就三、五十万人民币,但他晚年的精品价格已经达到几千万,这就是一般真迹与精品的巨大差异了。

3.收藏“新”的作品

7.吴昌硕 墨鸥

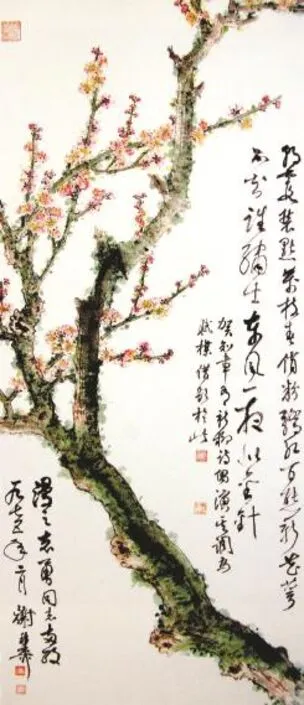

8.谢稚柳 俏粉骄红 1975年

9.沈周 吴中山水图册页之一 明

10.黄宾虹 狮子林望松谷

谢稚柳先生对我讲过一件事:当年他和张大千、徐悲鸿、方介堪等人到黄宾虹先生家去玩,黄先生兴奋地对大家讲,他收到了一张石涛的画,品质从来没见过有那么好,而且是六尺整幅的。大家欣赏,都赞叹为精品,饱了眼福。走出黄先生家,张大千笑了,告诉大家,这幅画是他画的。大家都疑惑,张大千说我有证据,这幅仿作我还裁了一条边留着呢。

黄宾虹年长谢稚柳、张大千30多岁,是杰出的、也是别开生面的山水画家,但在书画鉴定方面,确实留下一些遗憾。上世纪30年代,北京故宫请黄宾虹先生鉴定传为宋徽宗画的“听琴图”。看到画作纸白版新,像刚画的新画,黄先生便断言不可能是真的,判为伪作。好在故宫被鉴定为假的作品也存而不毁,解放后张珩、徐邦达、谢老等几个高明的鉴定专家对“听琴图”再行研究,鉴定为真迹。

刚创作的书画纸白版新,这是我们一般所说的“新”;一件流传千百年的作品,一直被保存得很好很完整,不残、不霉、不蛀、不漫漶、不贴条子,则是我在这里所特指的“新”——如何摈弃假作,保藏到纸白版新的“新”的真迹,应该是我们收藏家的追求。

4.收藏“少”的作品

物以稀为贵,稀少的东西历来受到珍视。

文徵明的画以山水题材为主,很少画人物;“吴门四家”之一的沈周,画山水不似元代的茂密丰富,一贯粗简豪放,气势雄强,以骨力胜;如果你收到一幅文徵明的人物画或者沈周画风精细的山水画(当然要真的),那就是我们所指收藏的“少”了。

刚才说的是艺术家个案,如果从比较的范畴看,也存在一个如何认识“少”的问题。还以“吴门四家”为例:文徵明和唐寅同为1470年出生,但前者90岁过世,后者55岁过世;严格讲,文徵明比唐寅多在世35年,留下的画作数量(自己创作的、学生参与创作的)当在唐寅的10倍以上。但是市场价值呢?唐寅画作的市场价倒过来是文徵明画作的十倍——根本原因就是唐寅留下来的作品相对文徵明的少。

上世纪70年代末,上海画院的画家们创作了数量非常多的作品,有的作品非常出色,但也有个别以画作数量追求经济利益的。从经济学的角度来看,这样做并不合适。因为一则物以稀为贵,二则不精的画作流于市场,对艺术家的未来发展没有好处,只有损害。

所以,我们的收藏,要瞄准“真”、“精”、“新”、“少”。

三

很多朋友向我咨询,当代人的书法和画作,谁的可以收,谁的不可以收?这些问题虽然问得实在,但因关涉鉴定话语权、专业圈人际关系以及个人的学术立场,所以要具体回答却并不是件容易的事。

但我们可以讨论收藏当代艺术家书画作品的基本要素,我把它归结为三条:

1.作品必须有独特的个人风格

具有独特风格艺术家的作品要满足“三个区别”:区别于古人,区别于同时代的他人,区别于外国人。

艺术品收藏要关注新的艺术内涵。一个人学吴昌硕即便学得一模一样,价值也绝不同于原创者。欣赏艺术品讲究“不可无一,不可有二”。艺术创作主张原创,贵在原创新风格的重复已经不再是新风格,失去原创的艺术品严格地讲是丢失灵魂的作品。

我所指独特的个人风格还必须以深厚的传统文化为背景,带有强烈的艺术固有的基因。号称彻底摆脱传统,的确也完全摈弃了传统文化基因的所谓独特个人风格,即便短时可供炒作,最后终将成为泡沫。

2.作品必须有丰厚的文化内涵

一件值得别人收藏的作品,必须有丰厚的文化内涵,经得起推敲,经得起咀嚼,经的起时间的检验。我经常说创作要有“诗心文胆”:中国文化中唐诗宋词的境界,八大家文章的深邃,今天读来仍令我们震撼。“子在齐闻韶乐三月不知肉味”——孔子欣赏的,不仅是作品存在的形式,更是支撑作品存在的形而上的文化和学术内涵。没有文化内涵的所谓独特风格无法持久,至多只是昙花一现。

韩天衡 金秋之图 68-48cm 2010

3.作品必须少而精

这个问题刚才我提到过,这里我还要再提一下,就是至关重要的“少而精”。我举个例子:以我们的生存需求判断,什么物质对人类的生存来说最重要、最不可缺少?不是黄金,不是钻石;不是土地也不是水;我们须臾不能离开的是空气。一段时间不吃饭、不喝水不要紧,数分钟离开空气人就命归黄泉。但是大家注意到吗?米要买,水要买,空气却还不需要买,为什么?就因为对需求而言还“多”。

我们的书画创作,如果一遇到赚钱的机会就不顾质量地“量产”,收藏者对你还有信心吗?市场对你还有信心吗?对人类生存来说异常珍贵的空气,都还无需花钱去买,试想草率不精、泛滥市场的作品谁会掏腰包,花大价钱去收藏?所以,无论是作为作者还是作为藏家,我们得宁缺毋滥,要创作和收藏精品佳作,我们一定要为我们的可持续发展“好自为之”。

四

当然,要做到瞄准“真”、“精”、“新”、“少”实现收藏,要识别收藏对象的独特的个人风格、文化内涵、是否少而精,最重要的一条还是通过长期的磨练,提升自己的修养,炼就一双火眼金睛。有财力的收藏家,要有一个具备真知灼见的团队。

有朋友问,韩先生,你认为目前中国书画鉴定的主流方法是怎样的?在我看来,到现在为止,科技手段尚未真正进入中国书画鉴定领域,中国书画鉴定还是以传统方法为主,我称之为“目测心验”法:就是鉴定者运用自己常年积累的关于书画的所有知识和经验对鉴定对象作出感性和理性的判断,用自己的眼睛观察,用积累于心的尺子去综合衡量,从而得出是与非的结论。

1.“笔”和“线”至关重要

最复杂东西的要害往往是最简单的,比如书画真假鉴别,关键就一个字——“笔”;因笔而生的线条则是构成作品的灵魂所在。

宏观看,一枝笔,一条线,集中反映了中国五千年文明的哲学和美学精华;微观看,每个拿笔的书画家,他所使用的笔,用笔表现出来的线条,总会因人而异。临仿名家书画,往往构图是对象的,章法、色彩是对象的,但因用笔必须由你自己运指、运腕、运肘、运臂,你自己的学养必将透过用笔过程中的每一处提按、速度乃至功力呈现,所以,笔下的线条,也就产生出千差万别、且极个性化的表达。

线条是抽象的,但线条中蕴含着活生生的、个别的、非常具象的信息,我们要真正下功夫把握它。

2.把握尽可能多的历史信息

书画作品的用笔、用墨、用水、用色以及题款、印章、纸张,都承载着非常多的历史信息。

韩天衡 斑斓秋色 69-34cm 2012

传统中国画重彩较少,浅绛为多,而不同时期的花青又各有特点,比如康熙时期的花青至青且透明。有足够经验的鉴定者,可以把中国画的色彩当做判断某一时期画作真假的参照。

上世纪80年代,上海一家杂志社请我帮忙鉴定一件黄庭坚的作品,当我从电话里得知那件作品是“立轴”,马上意识到可能是假的。后经鉴定,果不其然。

书法的立轴装裱形式出现在南宋末至元代,所以宋人黄庭坚不可能有书法立轴。清以前人们的书写大多使用硬毫笔,而使用羊毫笔书写的这件作品会提醒我当心伪作。明以前,人们书画通常用松烟墨,明后期至清康熙年间才对松烟墨表现出的光泽不满足,开始制作油烟。使用油烟墨的这件书法作品露出了假作的马脚,而所有围绕作品存在的质材,都传递出非常重要的非真即伪的历史信息。

3.炼就自己的火眼金睛

20年前,有朋友拿了一件号称吴昌硕的四尺整张作品让我鉴定,我鉴定为假。

对吴昌硕,我曾经做过比较深入的研究,仅就他刻并用在作品上的两面印“俊卿之印”和“仓硕”印,就花了十年时间去追索考定。

经我查勘,这方印大约刻成于吴昌硕34岁时,一头为朱文,另一头为白文。吴昌硕53岁时,将这两方使用了近二十年的印章磨过重挖;到吴昌硕82岁,这件两面印被盗,由前去拜师的王个簃先生重新摹刻。三个时段的印章面目大相径庭,从而为我们的鉴定提供了一手的佐证。

我比看了几千幅吴昌硕先生的书画真迹,观察“俊卿之印”和“仓硕”印在三个时段画作上留下的不同印迹,那些没有注明年份的作品可以根据印章的不同获得大致的时间判断;而伪作在标注年份和印章关联方面出现的混乱便成为我鉴定时的突破口。

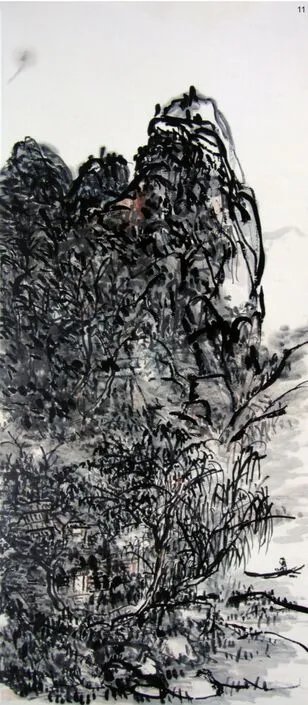

11.黄宾虹 山水( 2)

12.谢稚柳 青城山玉鸦 1946年

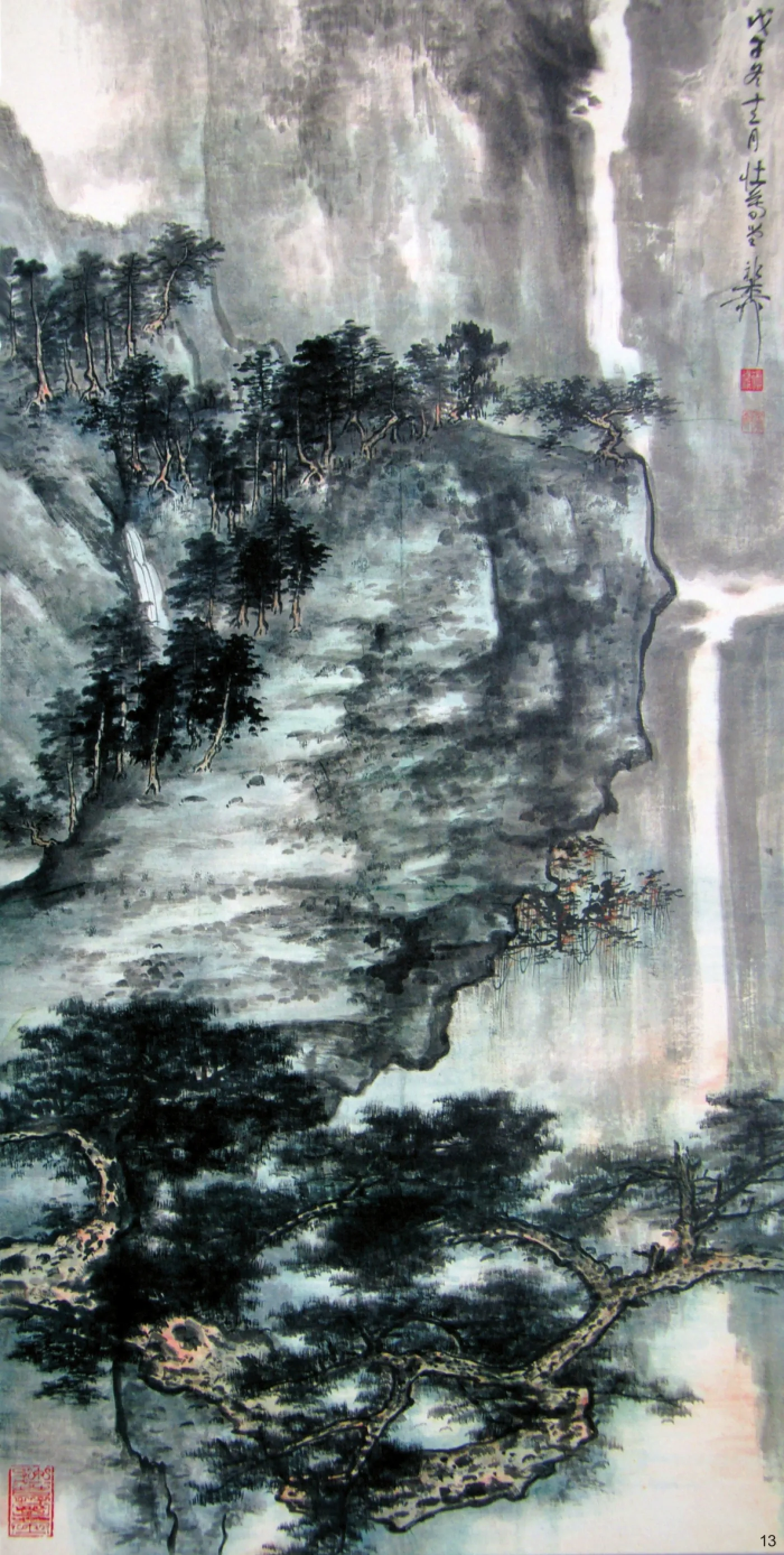

13.谢稚柳 松色泉声 1978年

研究吴昌硕,你要知道他二十几岁、三十几岁时候的字是怎么写的,他的行书、篆书分别是怎么写的,他何时变法,他六十岁、七十岁以后是什么样子……每个阶段的作品都要认真排比,找到异同,才能了然于胸,才有所谓鉴赏的“火眼金睛”。

4.鉴定者的眼力、财力、魄力、预判力和毅力

作为鉴藏者,需要具备几种能力,一是刚才我们提到的眼力,没有眼力不足以言真,真假也搞不清,就失去了鉴藏的基础。二是财力。没有眼力,不足以言真,没有财力,不足以言精。三是魄力。没有魄力很可能与好作品失之交臂。四是毅力。搞艺术品收藏要有毅力,张伯驹多年索藏和舍命收藏《平复帖》是经典的例子,不仅要三年磨剑,还要持之以恒。只有功德圆满,才会瓜熟蒂落,物常聚于所好。五是预判力,也就是我们常说的第六感觉。使智者往往领先一步,成为收藏界的高人。

本文根据2014年5月25日韩天衡为“交大海外首席人文艺术大师班”所作演讲整理

文字录入:俞俊彦

编辑:易茗

审核:韩天衡美术馆

图片提供:韩天衡美术馆、《创意设计源》编辑部

图片来源:

韩天衡美术馆

《故宫博物院藏品大系》绘画编 紫禁城出版社2008年3月第1版

《石涛书画全集》天津人民美术出版社 1995年6月第1版

《吴昌硕》人民教育出版社 2005年11月第1版

《黄宾虹全集》山东美术出版社 2006年12月第1版

《近现代中国画名家—谢稚柳》上海书画出版社2006年3月第1版

《韩天衡篆刻新作集萃》世纪出版集团 2003年12月第1版

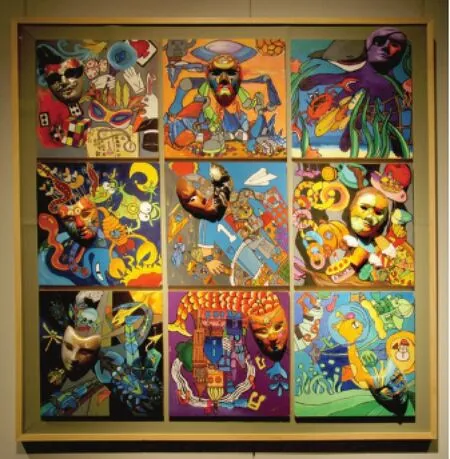

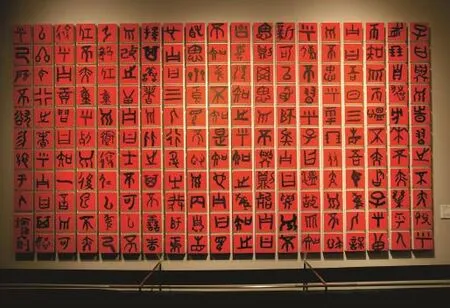

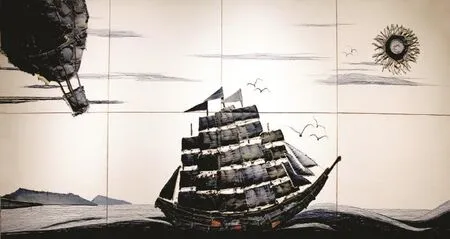

中国梦·少年梦——中国人民大学附属小学师生美术作品展

中国人民大学附属小学为庆祝“六一”国际儿童节和建校60周年,在中国国家博物馆举办了《中国梦·少年梦——纪念“六一”国际儿童节人大附小师生美术作品展》。

中国人民大学附属小学建校60年来,始终以“创造适合于儿童发展的教育环境”为办学思想,走出了一条成就师生多样化成长的七彩教育之路。

展览从全校5000余师生历时三年创作的近6000件美术作品中选出3160件参展,第一部分“梦之源-七彩的生活”展示了彩虹门里七彩生活在孩子们心中张开的艺术翅膀。第二部分“梦之心-天使的杰作”呈现孩子们怀抱梦想,独辟蹊径,使废旧物品呈现出装点七彩校园的创意之作。第三部分“梦之远-未来的憧憬”是孩子们敢于有梦、勇于圆梦、勤于追梦的情怀展现。第四部分“梦之魂-民族的希望”以书画作品表达了孩子们对中国梦的真挚憧憬。

公共艺术教育要实践塑造心灵、开启创意、完成对未来中国梦的美育支撑,《中国梦·少年梦》的主题策划、展览设计以及书画设计作品所反映出教学思考对艺术设计人才培养、对未来人才综合素质的培养颇多启发。