基于“三元制”的高职通信专业课程开发研究

2014-02-05高健,邱小群,魏东

高 健,邱 小 群,魏 东

基于“三元制”的高职通信专业课程开发研究

高 健,邱 小 群,魏 东

德国的“双元制”职业教育在我国推广实行了多年,收到了良好效果,但也遇到一些问题。珠海城市职业技术学院提出了行校企三元办学模式下的人才培养模式(简称“三元制”),并以通信专业为例,通过开发学习领域的课程体系、设计任务导向的课程内容、开展工学结合的一体化教学模式、实施多方参与的教学评价,进行了课程与教学改革研究,使人才培养模式的改革试验取得了预期的效果。

高职教育;通信专业;课程体系;人才培养;三元制

多年来,德国的“双元制”职业教育在我国的职业院校中广为借鉴,收到了良好效果,但是,也遇到了一些难题,如:合作企业规模小、地域分散、积极性不高等。为了破解“双元制”在中国遇到的瓶颈,真正将其先进性融入中国,探索符合中国特色的高职人才培养模式,珠海城市职业技术学院提出了行校企三元办学模式下的人才培养模式(简称“三元制”)。本文以通信专业为例,开展了基于“三元制”人才培养模式的课程体系改革研究。

一、“三元制”的意义

“三元制”是指行校企协同融合的办学模式,即以行业为指导、以学校为主体、以企业为支撑的行校企三元合作。其中,行业协会主要就专业建设、人才培养方案等方面给出宏观指导意见并组织协调;企业主要就课程设置、实训基地建设、学生实习就业等方面给出中观设计意见并提供支持;学校就整个教学过程给出微观实施方案并落实执行。

通过行校企三元合作,行业能够宏观指导学校的课程设置,参与课程的教学设计,公正评价教学效果,协调学校与企业的利益平衡点;学校可以了解企业的用人需求,包括岗位需要的新知识、新技术、新工艺和新方法,学生通过课程充分与企业接触,融入到企业工作中去,从而能够在真实的工作环境中训练岗位所需要的各项能力与素质,实现“零距离”就业;企业能够直接招聘到对口适用的人才,以避免对新员工进行二次培训,减少员工在岗培训的时间和费用,降低用工风险,提高竞争力,企业在获得利润增长的同时,可以解决人力资源的问题。因此,行校企合作能够实现三方资源的有效整合,实现利用社会资源办职业教育的目的。[1]

新颁布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》再次提出,职业教育要“实行工学结合、校企合作、顶岗实习”。本文紧扣这一主题,以通信专业为例,在行校企三元合作模式下,通过开发学习领域的课程体系,设计任务导向的课程内容,开展工学结合的一体化教学模式,实施多方参与的教学评价,提高通信专业人才培养质量,为区域行业企业输送优秀技能人才。

二、课程体系架构

人才培养方案是建立专业课程体系的基本依据,高职的人才培养方案要能够适应区域行业经济的发展需求。专业教师要走出去调查了解区域人才供需状况、行业发展趋势、对口企业的分布和合作意向、毕业生就业情况。人才供需状况可以反映当前的就业形势,行业发展趋势将影响未来的就业结构和就业形势,企业合作意向和条件制约课程的外部支持资源,毕业生就业情况可以反馈培养效果与学生意愿。开展市场调查有助于专业教师把握好课程定位。

在广泛进行市场调查、掌握大量相关数据资料的基础上,邀请行业专家和企业能工巧匠参与制定专业人才培养方案,依照企业岗位群的任职要求设置课程,并将行业标准以及职业资格标准引入到课程体系中。这样,确保了专业课程和职业岗位一一对应,学习项目与工作任务紧密吻合。

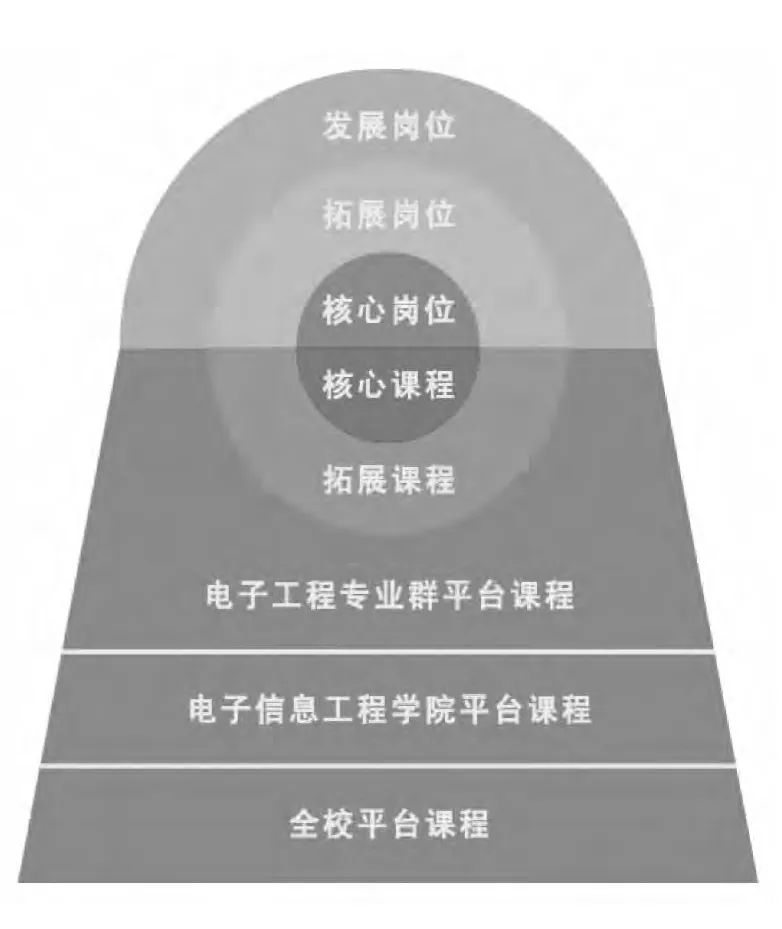

图1 毕业生工作岗位群

核心岗位是通信专业关注的焦点。因此,首先围绕核心岗位,根据典型工作任务确定了“移动通信基站工程与测试”、“程控交换机配置与维护”、“路由交换技术与配置”、“SDH光网络工程与维护”等4门专业核心课程。这些核心课程均按照学习领域课程模式进行设计和组织教学,目标是培养学生就业的核心竞争力。

拓展岗位是通信专业毕业生可拓展的就业方向,也叫相关岗位。面向这些拓展岗位,以选修课形式开设了“通信客户服务与营销”、“通信工程绘图与CAD”、“安全防范系统工程”等多门拓展课程,旨在培养学生的职业拓展能力。

发展岗位是通信专业毕业生就业后的更高目标,而要有好的发展,没有扎实的专业和文化基础是不行的。考虑到这些发展岗位的需求,在课程体系中注重文化基础课和素质教育课的设置,借

通过行业调研、毕业生跟踪调查及“行校企”三元共建专业建设指导委员会审议,通信专业划定了毕业生工作岗位群。其中,路测技术员等4岗位为核心岗位,工程绘图员等9岗位为拓展岗位,工程监理等6岗位为发展岗位,如图1。

图2 课程体系架构

对应这些岗位,分别形成核心课程、拓展课程和平台课程,并以核心课程为主导,以拓展课程为辅助,以平台课程为基础,本着资源共享原则,依托专业群、对口企业和行业协会的力量,联手共建学习领域课程体系,如图2。助公共平台课程培养学生的基本职业素质和能力。其中,依托电子工程专业群开设了“模拟电子技术与实训”、“嵌入式系统设计与应用”等专业课程;依托电子信息工程学院开设了“计算机网络基础”、“电工安全技术”等专业基础课程;依托学校其它教学部门开设了公共基础课程和通识教育课程,对学生进行文化基础教育、职业道德教育、心理健康教育和身体素质教育等。[2]

三、课程设计改革

高职教育的性质决定了其课程目标一定要与工作岗位的要求紧密相联。要准确反映工作岗位的要求,就必须要有行业专家和企业能工巧匠参与课程设计。在课程设计中,对行业标准和技术标准的分析主要由行业专家完成,对理论教学要求和教育教学规律的分析主要由专业教师完成,对工作岗位任务和要求的分析则由企业能工巧匠完成。只有学校、行业、企业三个领域的专业人士相互取长补短、密切合作,才能确定既符合教育规律,又能及时、准确地反映工作任务的教学内容和要求,体现高职教育的特色。[3]

在行业专家和企业能工巧匠的协助下,专业教师将各门专业课程细分学习情境。学习情境是以典型工作任务为基础设计的学习载体,是对典型工作任务进行的“教学化”处理的结果。针对一个典型工作任务应当设计几个学习情境,如何设计学习情境,这一般是由典型工作任务所对应的岗位数量以及不同的服务对象等因素决定的。设计学习情境时,还要考虑学校的教学设备条件、学生的学习能力、教师的专业和教学经验、企业可提供的实习岗位等。

通信专业针对毕业生所面向的工作岗位群,划分出多个相对独立的典型工作任务,由此形成学习领域课程,再根据工作过程对学习领域课程进行任务分析,分解学习情境,按一定的逻辑关系进行排序,最终形成基于工作过程的课程结构,如图3。

图3 职业能力分析与课程设计

以“移动通信基站工程与测试”课程为例,其典型工作任务是:根据移动蜂窝网络规划及设计方案,选择基站站址,组织工程施工,安装调试基站设备,承担基站巡检与设备维护任务,使用仪器上路监测无线信号的覆盖质量,编制路测报告,依据网优调整方案,架设直放站或布设室内覆盖系统,解决盲区覆盖。对应这项典型工作任务的具体工作过程,该课程被划分为以下8个学习情境:移动通信网络的构成,2G系统组成与基站配置,3G系统组成与基站配置,4G系统组成与基站配置,移动通信基站工程建设,无线网络的测试与优化,直放站与室内覆盖系统,基站天馈单元的结构与应用等。

四、教学方式改革

课程设计是整个课程开发的蓝图,但是,从蓝图到竣工还要经过艰辛的实施过程,即教学实施。工学结合课程的教学实施,必须将理论教学与实践教学相互穿插进行,只有通过实践教学,才能保证学生有效地掌握技能,形成能力,并达到一定的熟练程度。

工学结合课程的基本内涵是:学习的内容是工作,通过工作实现学习。工学结合课程的目的是学会工作。学生只有亲自完成过一项或多项工作任务后,才有可能学会工作,用职业教育课程理论的术语来说,就是要让学生亲自经历结构完整的工作过程。所谓工作过程,是在企业里为完成一件工作任务并获得工作成果而进行的一个完整的工作程序。工学结合是实施课程教学的最好形式。在行校企合作开发的专业课程中,学生在企业生产岗位完成实践技能的锻炼,此外,在学校课堂完成专业理论学习。企业能工巧匠在岗位现场指导学生操作,专业教师在学校课堂辅导学生学习。通过这样的教学方式,一门完整的课程分段进行教学,教师、学生、企业能工巧匠随时进行互动交流。在这个过程中,行业专家起协调和监督作用。

如“移动通信基站工程与测试”课程第3个学习情境(3G系统组成与基站配置)的教学中,教师首先讲解3G系统的组成与基站设备结构;然后,组织学生外出参观无线基站,请企业能工巧匠现场指导,学生观察现场并记录数据;参观回来,学生汇报参观收获,教师总结所见所闻;最后,教师演示基站维护仿真软件的操作,派发实训任务单,学生按任务单要求完成实训任务。

在工学结合课程中,专业教师、学生、企业能工巧匠分散在不同的地点,因此,最好通过网络平台进行沟通与交流。这里,可以借助网络课程,开发出多元的互动模式。除建立传统的教学概要、教学方案、教学课件、实训任务、教学录像、课程资源、作业与考核、教学团队栏目外,还应建立在线答疑、交流论坛、个人微博等互动栏目。通过这种网络教学方式,一门专业课程可以完整地连贯进行教学,而且专业教师、学生、企业能工巧匠都可以随时互动交流。这种教学方式很好地体现了工学结合、理实一体化的职业教育思想,是行校企深度合作的表现。[4]

五、教学评价改革

作为一个完整的程序,课程实施后,应安排课程评价,即对课程目标、课程内容和教学过程进行评价。工学结合课程强调实践在课程中的重要性,强调课程要与工作紧密相关,这些方面行业和企业有很大的发言权。因此,进行课程评价时,一定要有行业专家和企业能工巧匠的参与,并且要让他们充当课程评价的主角,这样才会把行业最新技术成果、职业市场用人信息渗入到课程中,才会使课程始终贴近市场、贴近岗位。[5]

课程评价的内容应当包含教学设计、教学内容、学习活动、可用程度等四个方面。其中:教学设计指标中涵盖课程信息、课程定位、课程作用、学习目标、组织结构等要素;教学活动指标中涵盖科学性与适应性、内容编排、教学方案、教材、教学课件、实训任务等要素;学习活动指标中涵盖教学交互、作业测试、学习评价、教学效果等要素;可用程度指标里涵盖学习资源、学习帮助、开放性等要素。

在学校教学督导室的指导下,通信专业依托珠海市信息协会和校外合作单位,建立了“全面、全程、全员”精细化管理的监控与评价系统。“全面”是指从课堂教学到校外实习全面覆盖,“全程”是指从入学教育到毕业随访全程观察,“全员”是指从专业教师到行业专家、企业能工巧匠全员参与。

珠海城市职业技术学院借鉴德国的“双元制”职教模式,开创了行校企合作的“三元制”办学模式,促进了产学研协同发展,探索了高等职业教育办学的新路子。行校企的紧密合作,将发挥行业组织在职业教育发展中的指导作用,推动企业为职业教育提供不可或缺的实训平台、实践教学、师资力量以及产学研项目的支撑,从而促使学校更多、更好地培养发展型、复合型和创新型技术技能人才。

[1]刘辉珞.基于行业学会的三元制高职办学模式的实践研究[J].中国职业技术教育,2011(3):15-18.

[2]刘俊,田丽洁,劳文薇.基于工学结合的高职移动通信专业人才培养体系构建[J].职业技术教育,2010(29):5-8.

[3]王鸿磊.通信技术专业人才培养模式改革[J].职教通讯,2011(24):42-43.

[4]高健,刘玉洁.校企合作开发网络课程的研究与实践[J].计算机教育,2013(8):59 -62.

[5]韦泽训,文英.构建高职移动通信技术专业工学结合人才培养模式的思路与方法[J].继续教育,2011(9):33-35.

[责任编辑 盛 艳]

2013年度广东省高职教育信息技术类教学改革项目“基于行校企合作模式开发网络课程的研究与实践”(项目编号:XXJS-2013-1073)

高健,男,珠海城市职业技术学院教授,硕士,主要研究方向为通信网络与工程;邱小群;男,珠海城市职业技术学院讲师,硕士,主要研究方向为计算机通信;魏东,男,珠海城市职业技术学院讲师,硕士,主要研究方向为光网络传输工程。

G712

A

1674-7747(2014)12-0001-04