华盖建筑(下):“稳定拓展”、“战时”与“战后”阶段(1935—1951),“联合顾问”(1951—1952)及“分路”后(1952—)

2014-02-02黄元炤

(文/图)黄元炤

赵深

陈植

童寯

拓展业务

“华盖建筑”业务刚开始以上海为主,之后陆续拓展到苏州、南京、长沙、昆明等地区,而3位合伙人(赵深、陈植、童寯)与旗下员工也各自有负责项目。

苏州的影院项目、基督教青年会电影部

20世纪20年代起,苏州开始有大戏院产生,包括有原(苏州)基督教青年会电影部、原(苏州)开明大戏院、原(苏州)北局大戏院。

原(苏州)基督教青年会于1933年筹建新的大戏院,便把原电影部出租给(上海)沪光大戏院经理史建盘使用,新戏院委托“华盖建筑”设计,而“华盖”也设计了原(苏州)吴宫大戏院。由于同时期(20世纪30年代),“华盖建筑”在上海已完成多个影院项目,因此,在苏州的电影院项目自然驾轻就熟。原(苏州)青年会大戏院与原(苏州)吴宫大戏院现已不存在,但部分设计图纸被“苏州市城乡建设档案馆”所保留,弥足珍贵。同时期,“华盖建筑”也承接原(昆明)大逸乐大戏院项目设计(1934年)。

除了设计戏院项目外,“华盖建筑”在苏州也设计了原(苏州)朱兰孙住宅及原(苏州)景海女子师范学校校舍项目,“华盖建筑”的员工丁宝训、黄志劭、张伯伦等参与设计。

简化的“古典”、西式折中

原(苏州)景海女子师范学校部分校舍现仍存在于苏州大学校园内,礼堂被命名为“敬贤堂”,教学楼被命名为“崇远楼”,为砖木结构,礼堂2层高,教学楼3层高,皆为坡屋顶。教学楼采对称式布局,平面呈“工“字型,主入口设于中间,两侧墙面各有一次入口。由主入口进入屋内,垂直楼梯位于尽头,中间为通廊,通廊两侧布置教室。在3楼顶架起木构造系统的坡屋顶,外覆盖浅绿色波浪板。“华盖建筑”在此设计中,仍维持着创建初所走的一条简化的“古典”路线,外部有简化的山墙、局部装饰,以及规矩排列的窗带(正面墙3个推拉窗1组,侧面墙为4个推拉窗1组),倾向于“西式折中”的姿态鲜明,墙面饰以灰砖,窗框面用水泥雕切。

1932—1938年建筑作品

参加社会团体及其活动、展览与投标方案

除了到外地拓展业务,上海仍是“华盖建筑”的主战场。1932年前后,他们开始参加社会团体及其活动,并参与一些展览与投标,有“芝加哥博览会”中国馆、原上海市博物馆方案、原(上海)中国银行大厦方案。

加入“中国建筑师学会”

早年(1927年),“华盖建筑”的赵深先于陈植与童寯由范文照、庄俊介绍加入“中国建筑师学会”(那时赵深还在范文照事务所工作,于1931年离开),有资格(“国内外建筑专门学校”毕业,“3年以上”实习经验得有证明书者)成为“正”会员,须缴纳入会费及日常会费,享有“选举权”与“被选举权”的权利。陈植与童寯于1931年春经由赵深、董大酉介绍加入“中国建筑师学会”,3人便一同参与到学会的会务。

致发刊词、任委员会委员、主持中国馆参展任务、拟定方针

“中国建筑师学会”每年召开一次年会,在1932年年会上,赵深被选举为会长。同年年底,“中国建筑师学会”创办《中国建筑》杂志,赵深在创刊号(1932.11)上致发刊词。

“中国建筑师学会”依会务发展组织有多个委员会,赵深、陈植与童寯皆担任委员,1932年度的委员会成员有:1.会所筹备委员会:陆谦受、赵深、陈植。2.筹备会所工作委员会:童寯、杨锡镠、董大酉。3.出版委员会:杨锡镠、童寯、董大酉。4.计划芝加哥中国馆委员会:徐敬直、童寯、吴景奇。5.编制章程表式委员会:范文照、杨锡镠、朱彬。6.建筑名词委员会:庄俊、杨锡镠、董大酉。1933年的“芝加哥博览会”中国馆,政府委由“中国建筑师学会”负责,便由学会内“计划芝加哥中国馆委员会”成员徐敬直、童寯、吴景奇共同主持此项参展任务。

过元熙是陈植与童寯在“清华”与“宾大”(陈植1923年入、童寯1925年入;过元熙1926年入)的学弟,毕业后服务于博览会,负责监造“热河金亭”工程(1933年),而过元熙被国民政府实业部聘为设计委员,及任工程顾问。

向“中华风格”、“中式折中”靠近

原上海市博物馆是因《大上海计划》而派生的投标方案,童寯也曾参与及提出设计方案。当时由于市政府大楼的“大屋顶”的“中华古典”风格设计,其复杂的结构耗费多时,导致《大上海计划》建设经费大为缩减,其他建筑只能在有限经费下进行,童寯便提出一个简化的“折中”设计方案(1934年),采取对称式的平面布局,只在建筑中间上方作一“大屋顶”,其他部分考量经费作“平屋顶”,反映的是一种因应“现实条件”所产生的“折中”设计思考。此方案的提出,是童寯抑或“华盖建筑”第一次向“中华风格”、“中式折中”语言靠近。究其原因,当然与时代背景(国府主导下的“大屋顶”浪潮),或所受教育(学院派)有关。

曾是“古典、折中”的旗手

其实,“华盖建筑”的赵深早在多年前(于范文照事务所工作期间,1927—1931,或之后独立执业)的竞赛与实践上,以“作品”表明他曾是“古典、折中”的旗手,更多贴近于“中华风格”、“中式折中”的语言,如:南京孙中山先生中山陵图案竞赛、原(上海)基督教青年会大楼、原(南京)铁道部大楼、原(南京)励志社总社、原(南京)华侨招待所、原(上海)大泸旅馆、(南京)中山陵行健亭,原因也与童寯一样。

选择回避“大屋顶”、面向世界或国际的新建筑观、寻求突破点

只是,“华盖建筑”在创建之初,身在上海,他们(赵深、陈植、童寯)似乎选择回避“大屋顶”的“中华风格”所带来的沉重包袱,企图在设计中,反映一种面向世界或国际的新(现代)建筑的时代观,或者说想寻求“建筑”实践上的突破点(因那时“中华风格”是设计主流),在原(上海)中国银行大厦的方案便是如此。此项目,由于是高层建筑,童寯设计一个“竖向”的逐层向内退缩的形体,既简洁又明晰,类似于他在美工作时(伊莱·雅克·康事务所)参与到的项目(华尔街120号项目)。

贴近“现代建筑”、几何平顶、装饰去除、体量进退、工业轻质、转角不落柱

因此,从创建后到抗战前(1932—1937),“华盖建筑”在上海的实践仍贴近于“现代建筑”语言的操作。在住宅项目上,更强调符合居住功能的合理、经济与实用性,及立面形式的简洁,在原(上海)合记公寓、原(上海)梅谷公寓及原(上海)惇信路赵宅项目中皆可看到此一设计特征。这一类作品不高,2至4层左右,以街边与私人自用住宅类型为主,皆为方正几何的形体。

原(上海)梅谷公寓沿街边转角处伫立,“华盖建筑”设计3排规矩排列的矩形窗带,墙面用棕红砖,及部分横向水泥饰带,装饰元素已近乎去除,“平屋顶”更呼应“现代建筑”中所提倡的设计元素。而原(上海)合记公寓与原(上海)惇信路赵宅则为独栋式别墅,体量有进退关系,2楼设有阳台,细致栏杆体现了“国际样式”工业轻质的语言,也用了“平屋顶”,外型精简利落,转角无多余的装饰,设有开窗面(转角不落柱),增加室内的采光。

原(南京)水晶台中央地质调查所陈列馆

原(南京)首都电厂

原(上海)合记公寓

原(南京)首都饭店

原(南京)中山文化教育馆

同样地,南京的部分项目(原南京首都饭店、南京福昌饭店、原南京首都电厂),“华盖建筑”在设计上也倾向于“现代建筑”语言的操作,有的是“中式折中”设计(原南京中山文化教育馆)。而南京也是“华盖建筑”除了上海之外,另一个承接项目最多的地区。

“横向”的水平与“竖向”的垂直

原(南京)首都饭店项目由童寯主导设计,他以满足“现代”饭店的功能来设计,由于楼层不高,建筑尺度稍宽,在立面上,设计以面砖及水泥砂浆的材料饰面,加上矩形玻璃窗构成“横向”的立面水平分割线条,简洁又明快,装饰元素已偏少,屋顶设有两层平台,可以使用。而(南京)福昌饭店,1935年建成,是“华盖建筑”另一个饭店项目,与原(南京)首都饭店不同的是,由于场地受到限制,稍窄(梯形),且楼高6层,在设计上,“华盖建筑”采取以组合钢窗作“竖向”的立面垂直分割线条,强调一种向上的“延展性”。

从以上南京饭店项目可观察到,“横平竖直”是“华盖建筑”常见的设计手法,当然构成条件取决于场地大小与楼层高度。

完整“包被”后的“横平竖直”、采光要求

而“横平竖直”手法也会同时反映在一栋建筑上,如果条件允许的话,如:原(南京)首都电厂项目。“华盖建筑”在一侧墙面设有“竖向”的垂直窗带,另一侧墙面设有“横向”的水平窗带,而顶部也因逐层向内退缩设“横向”水平天窗,没有过多的“装饰”,也是个倾向于“现代建筑”的设计。

由于南京的关系,“华盖建筑”在部分项目设计上,开始有了一些变化,如下:

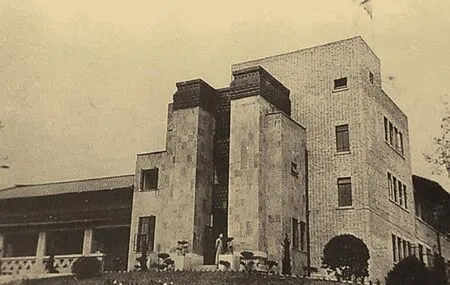

中山文化教育馆(1936年)是孙中山先生儿子孙科(时任立法院院长)倡办的,向“南京总理陵园管理委员会”提出用地申请,并在中山陵园内灵谷寺前择一地,作为建馆之用,委托“华盖建筑”设计,由赵深主导,童寯参与设计,1934年动工,1935年完工。抗战后,由于是重要建筑,已毁于战火之中。

原(上海)中国银行大厦方案

原上海市博物馆方案

坡顶的从简、就地取材、截取“维也纳分离派”、“中式折中”

在设计上,“华盖建筑”采取“不对称”的“几何”体量组合方式,来构成3个不同单元,以3层塔楼为主轴,向外突出为主入口,建筑内部设有大厅及办公空间,两翼为高2层图书馆,顶部有坡屋顶,但予以简化。在立面材料上,就地取材,覆贴当地产的黑色面砖及水泥饰面,坡屋顶用黑瓦,设计尽量“从简”。塔楼的主入口处,有一“凹入”的半室外天井,与两侧几何块体形成“竖向高大”的垂直印象,气势宏伟,更传达了一种浓浓的中国情怀,倾向于“中式折中”的设计。

“低调”的“变向”、悄然地投入“中华风格”

到了20世纪30年代中期,从原(南京)中山文化教育馆项目中,似乎又可以观察到“华盖建筑”在设计上一个“低调”的“变向”,他们悄然地,不由自主地(有一种被迫性)投入到“中华风格”的实践与浪潮之中,且都反映在南京的项目,当然与南京的首都建设计划及城市风貌有关——“中华固有之形式”为原则。

高墙的简洁、“低调”与“沉潜”、坡顶的线条、“细致”与“优美”

但是,他们的“大屋顶”的“中华风格”实践却不像其他建筑师那样的庄重、宏伟与瑰丽,反而有着一种“低调”与“沉潜”的个性,及“细致”与“优美”的姿态,及融合其他民族形式来呈现,如:原(北平)故宫博物院南京古物保存库(1936年建成)与原(南京)马歇尔公馆。

“华盖建筑”在古物保存库设计中,以仿承德外八庙中须弥福寿之庙的“大红台”而建,平面以“回”字形环绕形成封闭的院落,在4个点各设有一方亭,四周为高墙,墙顶为双坡顶,覆盖灰绿色琉璃瓦。高墙有不同,一面为灰砖高墙,开3层矩形窗,一面为水泥高墙,有横向分割缝,最上层开有一排外表方形并向内凹的“喇叭”小窗洞,最下层则用白墙环绕,高墙面的设计趋近于干净、简洁。此设计属仿“藏式”风格,却不选择“大红台”的紫红、黄色,而以灰、白、浅绿色为主,在简洁的设计中,企图用“色彩”让建筑显得“低调”点。

原(南京)马歇尔公馆,由童寯设计,高2层,砖混结构,采“中华风格”的歇山顶,上覆盖灰色琉璃瓦,而屋顶“优美”的曲线有着一种传统的艺术感,藏于青松翠竹中,搭配多处漏窗,花墙,及宽敞的庭院与小径,营造出一种“细腻”的居家生活情调。而童寯还设计有原(南京)张治中住宅,砖混结构,青平瓦屋面,青砖清水外墙,是一栋3层高带有阁楼的楼房。

1938—1945年建筑作品

“砖”在立面上的“试验性”、平实规矩的整体、 间隔“凸出”的有机规律性

在南京项目中,有一个项目值得一提,即原(南京)水晶台中央地质调查所陈列馆,“华盖建筑”关注到“砖”作为材料在立面上的“试验性”。

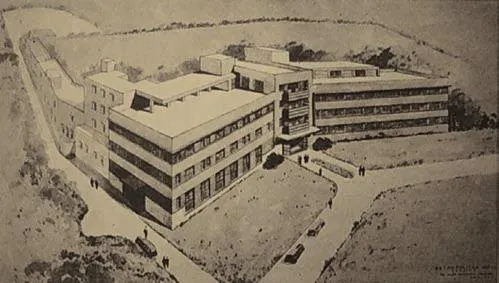

1933年,中国近代著名地质学家翁文灏出面筹划兴建地质调查所陈列馆大楼及图书馆等房舍,以作为中国近代第一个全国性的地质研究机构,委托“华盖建筑”设计,由童寯主导。

地质调查所陈列馆,建筑面积近2000平方米,钢筋混凝土结构,于1935年建成。此项目立面分两部分,中间为4层,两翼为3层,童寯采用红砖作为墙面主要材料,并附以不同“试验性”:1.两翼部分的砖墙面,采用平实的还原“砖”的做法,搭配成排矩形窗,形成一面规矩的整体立面构图,只在两翼墙面顶部及窗下边有“微凸”的水平收头。2.中间部分的砖墙面,有两种做法,一种在“底层”入口墙转角处用“圆弧”处理,有点“表现主义”手法,另一种在“1层半”入口的两侧外墙上,将“砖”间隔“凸出”形成“竖向”的一种“有机规律性”呈现,上方中间还有4道“竖向”的“凸出”作为收头。在以上两种做法中,童寯皆抛弃装饰,不加粉刷,以倾向于“现代建筑”来设计,并强调一种“砖”在立面上的“试验性”,有别于之前童寯抑或“华盖建筑”的设计手法。

参加竞赛、筹备“中国建筑展览会”、发表题为“现代建筑”的演讲、“求新派”

“华盖建筑”在20世纪30年代中期,在南京拓展业务外,也参加设计竞赛。1935年的(南京)国民大会堂设计竞赛,“华盖建筑”由赵深、童寯共同提交方案参加,同期参加建筑师有关颂声、苏夏轩、奚福泉、王华彬、张家德等,最终,赵深、童寯获第三名,关颂声获第二名,第一名由奚福泉获得。

1936年,赵深参与第一届“中国建筑展览会”的筹备工作,任“征集组”副主任及常务委员,与一群中国近代建筑师(李锦沛、关颂声、董大酉、林徽因、裘樊钧、杜彦耿、梁思成、卢树森)共同策划展览会,于4月12日顺利开幕,展期共8天。在展览期间,童寯应“中国建筑展览会”邀请代表“华盖建筑”演讲,题为“现代建筑”,这是“华盖建筑”除了作品实践外,第一次向外界表明其事务所基本的设计思路与追求——倾向于“现代建筑”,因此,他们被建筑界誉为“求新派”。

在职教育与培训、设“夜校”、“社会型”学堂

“华盖建筑”除了实践外,也投身“在职教育与培训”,在事务所内附设“夜校”,开有建筑史、水墨画练习及习题设计等课程,学员有葛瑞卿、毛梓尧、黄志劭等人,皆是“华盖建筑”员工(绘图员、实习设计师),他们利用工作之余,通过短暂的学习来提高自己对“建筑”的理解与能力,培养更有系统与扎实的基本功,而演练的作

业曾在《中国建筑》杂志上刊登,因此,“华盖建筑”不仅是一间“技术一流”的事务所,也是一所“社会型”学堂,赵深、陈植与童寯的建筑师和文化界友人(梁思成、林徽因等)也常来到“夜校”与学员交流。

不同的业余爱好和团体兼职

童寯在实践之余,已开始研究“园林”(1932年起),同时他也开始关注到“中国建筑史、雕塑史、绘画史”及“日本建筑”等领域,进行资料的收集与整理工作,而赵深则加入到“中国营造学社”任参校(1931—1934)及社员(1935—1937),陈植加入“中国工程师学会”,成为正会员(1934年),3人各有不同的业余爱好和社会团体的兼职,也同时是“上海市建筑技师公会”的会员。

业务大幅削减、长沙视察工程、开拓业务、设立昆明分所

抗日战争爆发后,日军大举进攻华北、华东地区,上海陷入孤岛,沪宁一带建筑市场萧条,“华盖建筑”业务大幅削减。1938年赵深先到湖南视察,当时原(长沙)清华大学矿物工程系教学楼和机电楼正在施工,他便处理相关后续工程事宜。矿物工程系教学楼和机电楼是清华大学南迁至长沙所兴建的两座校舍,委托“华盖建筑”设计,两栋皆为3层楼,采取“对称式”布局,两翼延伸围合成内院,红砖清水墙,坡屋顶。在立面上,仍可看到“横向”的水平分割墙板,倾向于“折中”的设计。

早在抗战前,“华盖建筑”已有承接昆明业务(原昆明大逸乐大戏院),抗战爆发后,赵深决定前往昆明继续开拓业务,设立“华盖建筑”分所,维持公司的营运,从业人员先后有何立蒸(1939—1941)、杨卓成(1941—1943)、刘光华(1941—?)、彭涤奴(1942—1945),承接有原(昆明)南屏大戏院、原(昆明)金碧公园、原(昆明)昆华医院、原(昆明)兴文银行、原(昆明)劝业银行、原(昆明)白龙潭中国企业公司办公室、原(昆明)大观新村、原(昆明)南屏街聚兴城银行等项目。

“虚实墙面”与“横平竖直”

原(昆明)南屏大戏院场地临街(晓东街)面,赵深将戏院设计成一个南北向的长方形几何体,高3层,南向呈“圆弧形”,底层作为戏院主入口。在造型语汇上,相当程度与原(上海)金城大戏院相似,采用“竖向“与“横向”的对比表述,“竖向”语言产生在“圆弧形”戏院主入口上方,由7根从二层底贯穿到三层顶的钢筋混凝土小圆柱,收到墙板内构成,并用大面积玻璃窗来增加室内大厅的光线,另外在东面墙上嵌有一高于戏院3米多的“竖向”墙版,上覆有戏院名称的字样;“横向”语言产生在东、西面的墙上,用水泥的分割勾缝与墙面上两段的水平水泥饰带(内置两排方块窗)来构成。建成后,盛极一时,与原(南京)大华电影院(“基泰工程司”的杨廷宝设计)和原(上海)大光明电影院(邬达克设计)相媲美。

原(上海)叶揆初合众图书馆

原(昆明)南屏大戏院

原(昆明)兴文银行

原(昆明)南屏街银行

原(上海)叶揆初合众图书馆

原贵州省立物产陈列馆

原贵阳招待所

原贵州艺术馆

“竖向”的“折中”

20世纪40年代后,除了戏院项目外,赵深在昆明也设计一批银行建筑,有原(昆明)兴文银行、原(昆明)南屏街聚兴城银行、原(昆明)劝业银行等,它们都位于南屏街上。在建成后,与附近的银行、南屏戏院、星火剧院、北京饭店、服装百货店、南屏沐浴室等一起形成了昆明的金融、商业与娱乐中心,在战时,是全国仅有的繁华、热闹之地,非常地时尚,吸引许多年轻人前往消费、驻足。其中,原(昆明)兴文银行为钢筋混凝土结构,高5层,以白色水泥墙为主的“竖向”墙版的垂直分割表述,并在局部墙面加上装饰元素,倾向于一种“折中”的设计。

“经验”与“现象”的转移、倾向“现代建筑”的试验

阶段性总结“华盖建筑”昆明分所的作品,基本延续抗战前事务所设计的基本思路,没有多大的改变,而“华盖建筑”也与其他原本在沪宁地区发展的建筑师(基泰工程司、兴业建筑等),纷纷将建筑“经验”随之西移应用在昆明,且更多倾向“现代建筑”的试验,是一个值得标记的“建筑现象的转移”,就如同“二战”前,一批欧洲建筑师转往美国发展后,而将“现代主义”建筑思潮引入美国的情形一样。

重庆炼钢厂规划、设立贵阳分所

抗战爆发后,童寯受(南京)国民政府资源委员会化学专门委员叶诸沛(1902—1971,中国近代冶金学家,中国科学院学部委员)之邀到重庆,从事设计工作(1938—1939),主持资源委员会重庆炼钢厂的规划。1939年冬,童寯途经越南、香港,短暂回到上海,后于1940年春赴贵阳,设立“华盖建筑”分所,并协助赵深在昆明分所的工作,主要设计与监造的项目有原(四川)资中酒精厂、原(贵阳)花溪清华中学、原(贵阳)南明区省政府招待所、原(贵阳)花溪贵阳县政府、原(贵阳)儿童图书馆、原贵阳招待所、原(贵阳)民众教育馆、原(贵阳)湘雅村国立湘雅医学院讲堂及宿舍、原贵州省立物产陈列馆、原贵州艺术馆等。

简单粗陋、“临时建筑”、多雨、防水与排水、多采“坡屋顶”、“圆弧”收边

抗战爆发后,贵阳远离战场,处于大后方,受战火波及的程度较小,全国各地沦陷区的工厂、单位、学校纷纷内迁贵阳,为贵阳的经济、文化的发展提供了支持,部分建筑师也转移到贵阳发展,并开始设计房子,包括有政府建筑、公共建筑、住宅建筑等。但因“战时”的现实条件较差,多数企业、甲方“盖房子”多偏向“临时性”的想法,所以,房子建成后,较简单粗陋,无法反映“战前”所达到的建造水平。

贵阳年平均总降水量为1129.5毫米,夏季雨水充沛,夜间降水量占全年降水量的70%,城市的防汛工作、建筑的防水与排水很重要。因此,童寯在贵阳的项目,如:原(贵阳)儿童图书馆、原贵阳招待所、原贵州艺术馆等,屋顶采用坡屋顶。当然也因“平屋顶”的防水施工过程较麻烦,且材料贵,有时业主做不起,“坡屋顶”便成为了最经济、最符合气候条件的屋顶形式。而采用“坡屋顶”的项目皆因女儿墙加高,在视线上遮住了“坡屋顶”。

为母校义务承接设计、设计从简、实用为主、“中式折中”

(贵阳)花溪清华中学是童寯义务为母校“清华”所承接的设计。在设计中,童寯采用对称式布局,建筑内部中间为通廊及楼梯,两侧为教室。在立面上,中间部分高于两侧,入口处在中间,设有门廊,上有雨篷,而中间部分仍强调“竖向”的垂直墙板表述,两侧是规矩排列的矩形窗。采用坡屋顶有四坡与双坡形式,覆盖红瓦。整体上,倾向于“中式折中”的设计。

再度任教、“四大名旦”

抗战爆发后,(南京)中央大学建筑工程系随学校内迁至重庆沙坪坝继续兴学,1944年刘敦桢任系主任,童寯便应刘敦桢之邀赴建筑工程系任教,在事隔10多年(1932—1944)离开教育行列、从事建筑师业务后,童寯又再度投入到高校教育,边实践边教学,并与杨廷宝(基泰工程司)、陆谦受(中国银行建筑课)、李惠伯(兴业建筑)因设计实力和能力的突出,作品杰出,在当时被称做“四大名旦”。

留守上海、微薄工资养家度日

1937年后,陈植留守上海,负责“华盖建筑”在上海、南京、苏州等地业务的后续执行。留守期间,业务日渐稀少,陈植靠着“之江文理学院”教职的微薄工资养家度日,之后才或多或少承接项目,有原(上海)叶揆初合众图书馆、原(上海)张允观故居、原(上海)福开森路金叔初洋房、原(上海)富民路花园里弄住宅、原(上海)江西路东南银行改建、原(上海)静安寺路交通银行办公大楼、原(上海)江西路新华银行改建等,经济压力才纾解许多。

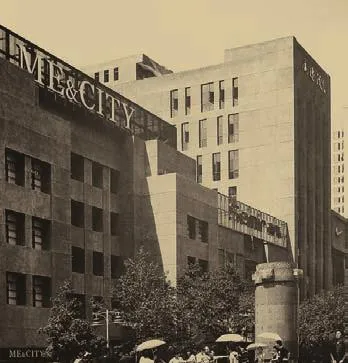

合院式布局、竖向与横向、平屋顶与红瓦双坡屋顶、“折中”倾向

原(上海)叶揆初合众图书馆场地位于路口转角处,“华盖建筑”以满足“现代”图书馆功能采用“合院式”布局,内有中庭,以利于图书馆之采光与通风。此项目仍看到“华盖建筑”一贯的设计手法,简洁的“竖向”与“横向”的表述,在1、2层的“竖向”窗下有“竖向”的垂直水泥分割面,3层、3层半的外墙有“横向”倒凹形的水平分割面。而转角处中间的“平屋顶”与“U”字形环绕的红瓦双坡屋顶,其檐口都挑出,是另一个设计重点,是“折中”的设计倾向。

“英式乡村”花园里弄住宅

在合众图书馆旁的富民路巷弄内有一批花园里弄住宅,也由陈植设计,福新烟草工业公司承包,建于1940年。陈植设计了沿街前后共两排房子,单体为双开间,假3层,南立面西侧开间前凹,山墙露木构架,红瓦双坡顶,东侧屋顶设棚氏老虎窗,黄色拉毛外墙,私家花园近180平方米,内部精心装饰、用心布置,属英式乡村风格,是当时有钱人家在市中心居住的别墅,广受洋人喜爱并租住于此。

1945—1952年建筑作品

组建“建筑系”、被迫内迁、艰苦教学

留守上海的陈植,于1938年和廖慰慈(时任土木系系主任)商议在工学院下组建“建筑系”,暂由廖慰慈代系主任,并择定原(上海)大陆商场内上课,当时“申报流通图书馆”、“中国建筑师学会”与“上海市建筑协会”也在此办公。1940年,校方决定由王华彬担任系主任,建筑系正式成立,继续在原上海大陆商场上课,从1938年起陆续聘陈裕华、颜文梁、罗邦杰等教师。

太平洋战争爆发后,上海公共租界遭到入侵,“之江文理学院”被迫内迁,但有部分学生(建筑系)留沪,继续上课(开办补习班,补足课程)。由于,日军侵入上海,多处建筑不敷使用,上课没有教室,学生便在艰苦的环境下在老师陈植家中进行教学,继续完成学业。之后建筑系又陆续聘请多位教师,有伍子昂、黄家骅、汪定曾、张充仁、谭垣、吴景祥等。

结束“战时”业务、返回总所、设分所

抗战结束后,赵深(1945年)和童寯(1946年)先后返回上海,分所结束“战时”业务,3人重新整合为一,在上海总所继续经营建筑业务,并在南京设立分所,由童寯负责,他并兼任(南京)中央大学教授,此时期项目有原(南京)美国顾问团公寓大楼、原(南京)下关工人福利社、原(南京)小营航空工业局、原(南京)孝陵政治大学校舍、原(南京)童寯故居、原(南京)高楼门公路总局办公大楼、原(南京)萨家湾交通银行等。

钢架、玻璃和预铸构件建造、“横向”分割的纯粹与干净、突出虚实对比

原(南京)美国顾问团公寓大楼是“华盖建筑”战后鲜明的代表性作品,以“现代”功能合理的公寓要求来布置平面,采用钢架、玻璃和预铸构件建造。在立面上,“横向”的水平玻璃窗带与墙面间隔分割语汇鲜明,在彻底去除装饰后,让延伸的长方几何体组合显得干净与纯粹,也突出立面的虚实对比,这是一件更精确的“现代建筑”作品。

安生立命之小天地

在南京稳定下来后,童寯于1947年在白下区文昌巷自行建造住所,以砖木结构为主,设计了一栋独立两层的小屋,红瓦斜屋顶,有老虎窗与烟囱,红砖清水外墙,毛石墙基座,木制门窗,显得小而实用,小屋外有庭院,水泥地坪,周围有植栽、草丛分布环绕,青翠欲滴,是童寯在城市中为自己建得一块安生立命之小天地,颇有“大隐隐于市”的味道。

抗战胜利后(1945—),“华盖建筑”在南京陆续接了不少业务,但上海的业务仍不多,总部经营困难,当承接到原(上海)浙江第一商业银行(1948年复建,1950年建成)后,才稍稍纾解经济压力,此项目由陈植、赵深负责。

战后复兴与重建、陆资纷纷投资、台北分所、制糖企业

台湾地区在抗战期间,也受到战火波及,导致产业严重受创,到了“二战”结束、日本战败投降后,台湾地区于1945年10月25日光复,随之国民政府至台接收敌产,在技术官僚领导下启动百废待兴的重建工作,部分大陆企业纷纷投资,“华盖建筑”也于1947年委派陈植至台北,设立分所,承接原(台湾)糖业公司大楼项目(1951年建成)。

在设计上,原(上海)浙江第一商业银行及原(台湾)糖业公司大楼仍不脱“华盖建筑”惯用“横向”表述手法,两件作品相当类似。

原方案上的改动、出入流线的划分、强烈的水平线条、课题演练前的考察

原(上海)浙江第一商业银行,陈植在原方案构架设计上,并无太大的创作与改动的空间,只在原平面上做功能合理的布局,将客户与职员、员工的出入流线划分开来,各层都设有办公室,保险库安装在夹层内,较为隐秘。立面上,在基座和夹层用石料贴面,上层贴红褐色面砖,并在外作一层整面的“横向”的分割处理,内有大面积带状采光窗、遮阳板和窗台,刻画出强烈的水平线条,而汉口路次入口上方的立面则采“竖向”的垂直墙板分割处理,既朴实又简洁,不加任何装饰,工程进行时,陈植也曾带之江大学建筑系学生前往参观,做为银行建筑设计课题演练前的考察。

强烈的水平线条受干扰、淡化的“折中”

20世纪40年代在台湾地区,民间的建筑活动大多延续着日据时期的木造和加强砖造的构造形态,而原(台湾)糖业公司大楼是少有的公共建筑项目,及采新的“现代建筑”的观念。在大楼立面上,陈植设计了“横向”的水平分割窗带,展现出“国际样式”的建筑风格,但此项目与原(上海)浙江第一商业银行的形态相似,都因墙柱未分离,强烈的水平线条受到“外柱”、柱间分隔之“短柱”及墙板的干扰,水平延续的不够纯粹与彻底,但都还是个倾向于“现代建筑”的设计。而糖业大楼屋顶女儿墙的旗杆插座、入口处的装饰及双外柱扩大斜出并顶到上方水平版的语汇,还是显示出些许淡化的“折中”语言。

原(上海)浙江第一商业银行

原(无锡)茂新面粉厂

原(上海)浙江第一商业银行

原(无锡)茂新面粉厂

原(台湾)糖业公司大楼

赵深是江苏无锡人,13岁才离家北上求学,抗战胜利后,他也利用家乡的人脉关系到无锡拓展业务,承接有原(无锡)茂新面粉厂、原(无锡)申新纺织厂、(无锡)太湖江南大学校舍等项目。

(无锡)茂新面粉厂是民族工商业先驱荣宗敬、荣德生等于1900年筹资创办的,是荣家创办最早的企业,原名保兴面粉厂,后改称茂新面粉厂,原厂房因抗战期间被炸毁,设备受损,于1946年后重建,委托“华盖建筑”设计,无锡振兴营造场承建,于1948年初建成有麦仓、制粉车间、办公楼等。

“砖”表现形式的对比性、工业的设计感

在麦仓与制粉车间立面设计上,赵深以红砖与水泥作为主要材料,设计了两种表现形式:一种是在二层底以上到顶的墙面范围内作“竖向”的垂直分割表述,一列是红砖面,一列是水泥面与矩形窗,交叉并置;另一种是在5层以上的墙面,以一排水泥面与矩形窗构成“横向”的水平表述,其他部分全是红砖,此两组墙面表现形式,形成了对比,也减少了一般工厂给人僵硬的感觉。另外,在一侧墙面设有面粉出货的螺旋状滑道,及虾壳状拔尘烟囱,体现一种工业建筑的设计感,而麦仓的仓底是钢架结构,皆用英国制造的工字钢构成。

战后重建、建设规模庞大、成立联合事务所、集体力量协助建设、“公私合营”

1950年后,战后各地面临复原与重建,工程建设项目多,且规模庞大,原有的中、小型事务所,公司规模小,成员不多,无法承接规模庞大之业务,更无法适应与满足于经济大建设的需求,于是,“华盖建筑”于1951年初与其他5家事务所共同协议成立一个特大型事务所,命名为“(上海)联合顾问建筑师工程师事务所”,打算以集体力量协助国家建设,事务所包括有10多位建筑师(赵深、陈植、童寯、戚鸣鹤、罗邦杰、黄家骅、黄元吉、奚福泉、谭垣、吴景祥、哈雄文、黄毓麟等)和3位工程师(顾鹏程、冯宝龄、张轩朗),由赵深任主任,10多位建筑师、工程师共同工作,以上海为主,业务范围扩大到北京、山西、乌鲁木齐等地。联合事务所运作没多久,因政策施行,朝向“公私合营”模式发展,即行解散(1952年5月)。建筑师有的参加国营设计院工作,有的仍在(入)高校任教,“华盖建筑”的三位合伙人也从此分路而行。

分路而行、入设计院工作、入高校专心任教(停接项目)

赵深入(上海)华东建筑设计公司任总工程师,1953年北上,入(北京)建筑工程部中央设计院任总工程师,1956年调回华东设计院,被任命为副院长兼总建筑师,1956年任上海工业建筑设计院副院长。

陈植入(上海)华东建筑设计公司任总工程师,1955年任上海市规划建筑管理局副局长兼总建筑师,参与领导上海的城市建设,1957年任上海市民用建筑设计院院长兼总建筑师,同时担任上海市基本建设委员会委员。此时期参加设计有原(上海)中苏友好大厦、(上海)鲁迅纪念馆(与汪定增合作设计)、(上海)锦江小礼堂、(上海)虹口公园鲁迅墓、(上海)闵行一条街、(上海)张庙一条街。

童寯入南京工学院建筑工程系(原中央大学建筑工程系)任教,基本停止承接项目工作,专心投入到建筑教学与理论研究工作,1960年南京工学院成立建筑设计院,童寯任首任院长。

从演变到合伙再到分路、“现代建筑”的设计棋手

“华盖建筑”的陈植、童寯,从早年的同学关系(宾大建筑系,1925—1928)演变到教学及业务上的同事(东北大学建筑系,1930—1928;营造事务所,1930—1931),中间曾短暂地“分路”(陈、童离开“东北”南下,陈于1930年到沪;童于1931年到京),之后与在上海的赵深(陈、童的学长)共同成立“华盖建筑”(1932),3人最终成为了“合伙”关系。抗战爆发后,为了拓展业务,3人又再度“分路”,赵童赴外地设立分所(昆明、贵阳),等到抗战胜利后,才又聚首上海,3人重整合一,及设立分所(南京、台北),之后因建设需要与其他建筑师成立“联合事务所”(1951—1952),直到1952年后,3人才真正“分路而行”。

“华盖建筑”是“联合型”事务所,3人真正共事时间却是“间断”的,有“2”段,即“1932—1938”与“1945—1952”,而分所各自运营有“1”段,即“1938—1945”。从以上3段观察他们的设计,不难发现,在创建后的“1932—1938”,“华盖建筑”早就确定以倾向于“现代建筑”的试验——“横平竖直、虚实对比”为其基本的设计思路与走向,这当中或之后(“1938—1945”、“1945—1952”)或许会因项目与现实条件的不同而“忽左忽右”与“变向”,而产生“中、西式折中”倾向,但却不影响他们对新(现代)建筑观念的追求,大部分作品皆“如是”,因此,可以说,他们是出自于“古典”(学院派)训练下的“现代建筑”的设计旗手。