基于主题的地方高校图书馆服务社会研究述评*

2014-01-01曲哲

曲 哲

(广州大学图书馆,广东 广州 510006)

1 文献量化统计及主题分析

地方高校图书馆作为区域文化信息中心,具备地域、资源、人才、理念的优势,来源于地方,服务于地方。从主题视角对我国地方高校图书馆服务地方社会研究文献作统计分析,一方面可以反映该领域的研究现状,更能以此为切入点,探寻地方高校图书馆服务地方社会的有效路径。

在CNKI中国知识资源总库中以地方高校图书馆、地方社会作为关键词进行题名检索,(检索时间为2013年10月15日)得出692篇文献,经过初步筛选、去重后,共检索出166篇相关文献。其中,2006年之前仅有28篇文章,2007~2012年文章数量迅速增长共达113篇,峰值出现在2010年。2013年热度不减,截至10月中旬,已有文献26篇。

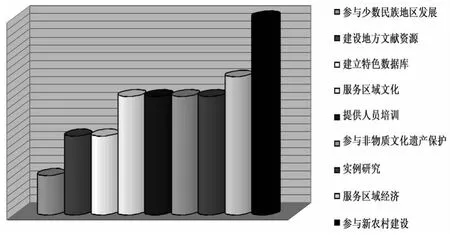

在对166篇相关文献内容进行仔细分析进一步剔除后,最终得出55篇研究内容最为契合的文献。主题分布如图1。

图1 我国地方高校图书馆服务地方社会研究主题分布

分析可见,从20世纪90年代初期至2006年,相关文献不仅数量少,而且六成以上文献仅是对地方高校图书馆如何服务区域经济、地方经济所作的概念性、粗线条的探讨;三成讨论区域性特色馆藏;只有1篇文章提及新农村文化建设。2007年以后文献数量激增,主题泛化,包括服务区域经济文化、专题服务、具体服务方式及实例研究;其中参与新农村建设和特色馆藏建设是热点。2013年的主题更加细化,出现了“农村留守妇女知识服务”“少数民族农家书屋建设”等论题。说明学界不但已经从理念上认同地方高校图书馆服务地方社会,更已趋向于细分领域的探讨及提出实践措施。

2 地方高校图书馆服务社会概论

地方高校图书馆利用连续性、系统性和稳定性的馆藏文献信息资源、较为完善的网络技术设备及具有一定的信息管理和开发能力的专业技术人才,在服务区域经济发展中扮演着信息情报传输站与导航站的角色,服务地方社会的同时自身也获得了良性发展。

张白影(2009,2011)对地方高校图书馆服务地方社会作了深刻且全方位的论述。他提出政府对外部信息把握的需求出现了业务外包,为高校图书馆拓展信息服务领域提供了市场。而文献载体的变化,图书馆自身体制变革,各种基础设施与管理理念的不断成熟,为服务社会提供了实践上的可行性。地方高校图书馆应肩负保存地方文化传统、为本地政府提供决策所需的信息资源、为本地区经济发展服务、支持地方建设的社会职能。刘星华(2013)大胆提出了“自然基础”“社会基础”“实践活动”是地方高校图书馆信息服务的社会化成因,信息服务社会化是满足人们在社会活动中需求的一种知识服务过程。胡迎卫(2012)进一步丰富了“政府+学校”型信息资源服务模式理论——政府的义务体现在硬件设施配备和信息产品提供,权利体现在可以享受一般信息资源服务及要求个性化特定信息服务;高校图书馆的主要义务包括依法合理使用政府投资、严格按照协议要求提供信息产品和服务、自觉履行互联网信息服务的自律义务。其运行机制主要靠组织决策、信息研发、利益平衡及绩效评价4种机制的配合互动和协调发展。

3 地方高校图书馆专题服务相关研究

3.1 参与新农村建设的研究

参与新农村建设的管理模式和具体服务措施,其中农家书屋建设是主要议题。目前,保守落后的图书管理意识是制约高校图书馆服务新农村建设的主要因素,农家书屋缺乏对口稳定的书籍资料来源、完善的管理机制和专业人才[5]。并且少数民族农家书屋文献从内容、品种、语种上都与少数民族读者阅读需求不对路,书屋管理不规范导致读者群体缺乏稳定性[6]。因而,可以建立3项长效机制:整合各自优势资源,建立资源共享长效机制;推行图书馆式管理,建立监督管理长效机制;充分利用假日优势,建立高校志愿者援助长效机制[7]。具体方案为:首先,可采取与农村乡镇合作设立分馆或文化室,通过赠送书籍简报等形式,为农民提供农业生产和务工信息;其次,为农民办理图书借阅证,并提供配套服务;第三,为具备条件的县、乡、村文化机构开通图书馆的网络服务,共享高校图书馆已有的信息资源;第四,培育服务新农村建设的学科馆员,专门组织开发特定农业科学文献信息资源,提供面向当地农村的整体用户宣传和培训工作,提供专业的咨询和检索服务[8];第五,对农家书屋管理员进行图书管理专业培训[9-10]。

罗琼珍(2013)认为地方高校图书馆可以为农村留守妇女提供知识服务,帮助消除知识贫困对其生活水平的影响。在采集并建立农村留守妇女信息数据库的基础上,确定地域重点及服务方式;并建立志愿者信息数据库,确定工作人员以及志愿者的规模、专业分布领域,利用网络和手机,搭建农村留守妇女与志愿者知识交流服务平台。知识服务的内容包括农业生产技术、健康生活和家教知识、社保医疗政策咨询等。

3.2 参与非物质文化遗产保护的研究

地方高校图书馆在非物质文化遗产保护实施角色中体现为“社会参与”,范围职责重在保护项目的研究、整合,借助数字处理技术可保证非物质文化遗产以最为保真的形式保存下来[12]。非物质文化遗产具有更多、更鲜明的跨学科、跨领域的文化特征和知识属性,有助于拓宽图书馆学知识研究领域。“文献分类法、版本法、主题法、目录、索引等比较完整的科学的图书馆学研究方法,对非物质文化遗产的抢救、保护、研究等具有一定的指导作用和借鉴意义①。”“数字图书馆的现代技术手段可为非物质文化遗产的保护提供其所需的各种技术,即将处于隐性、零散状态的非物质文化遗产知识进行概念化、显式化、形式化的本体化加工处理,使之成为可交流、可共享的显性知识产品,为其保存、利用提供条件②”。地方高校馆可以提供无形文化遗产的有形物化、挖掘非物质文化遗产的价值精髓、开展非物质物化资料的特色服务[13]。需要通过加强宣传教育主题活动、设立地方特色馆室、开展课题合作研究等方式,发掘非遗传承的核心信息[14]。

3.3 参与少数民族地区发展的研究

少数民族文化信息资源库建设应注重地域性、系统性、规范性、多样性及濒危、无形优先原则[15]。以有偿服务的形式服务地方社会是解决高校图书馆经费短缺的一条重要途径。以西部高校图书馆为例,可以因地制宜地为当地少数民族百姓提供实用性强的农业技术知识,帮助他们突破接受教育年限短的障碍,在接受先进文化熏陶的同时,使他们摆脱愚昧无知的羁绊而顺利实现“从身份到契约”、从臣民向公民的身份转变③。民众个人素质的提高使其在处理个人与社会的关系上变得更加理性,增加了社会的稳定性。同时还有利于提高当地政府的公信力,提升当地企业的管理水平,增强当地科研机构的研发能力和科技创新能力[16]。

4 地方高校图书馆提供服务的具体方式

地方高校图书馆承担着区域文献信息基地的功能,发挥资源优势,与当地政府、企业共建全面系统的情报合作平台是行之有效的服务方式。而强化社会用户的信息意识和提高他们获取信息的能力,是信息转化为生产力的关键,也是地方高校图书馆为地方经济与社会发展提供服务的重要内容。地方高校图书馆通过为社会服务,改善了高校与区域组织的关系[17]。服务体系包含馆藏资源服务——文献借阅服务、地方特色阅览室建设、数字资源服务、特色数据库建设;网络信息服务——网上咨询服务、科技查新服务、代查代检服务、门户网站建设与管理服务;教育培训服务——社会信息素质教育、培训地方基层图书馆员、用户信息能力培训以及专题研究和科研合作服务4个方面。其服务途径分别为设立专门服务机构、调整馆藏结构、加强人才队伍建设、打造特色资源服务平台[18]。

4.1 建设地方特色馆藏

设立地方文献专藏,建立可查数据库,实现信息资源共享,是激活地方高校图书馆服务社会功能的关键[19]。应优选利用率高、用户需求大、具有本地特色的馆藏信息资源,建设研究资料全文数据库、图书资料书目数据库、文献索引数据库和特色文献多媒体数据库4种类型的数据库[20-21]。可用中国目录学“辨章学术,考镜源流”的治学态度,再对数据库进行二次、三次文献的开发和梳理,把隐含在文献内部且分散的信息用目录、索引的方式充分揭示出来[22]。

4.2 服务区域经济文化

地方高校图书馆是区域内知识积累与传播的主体,可以通过文献信息服务于地域文化建设[23-24];还担负着弘扬地方文化、服务地方经济的使命,应该为保护地方文化、传承和发展地方品牌资源营造良好的环境。通过区域内高校馆与公共馆基于资源的互补性和需求的交叉性的合作共建,可有效发挥地区文献中心的作用,是对公共服务理论的补充与创新。同时,地方高校图书馆应强化信息枢纽作用,最大限度地实现政府信息化建设与高校图书馆信息资源的最优化配置和信息共享[25-27]。如黄琪、缪建梅(2011)从分析“援疆”企业需求入手,提出地方高校图书馆针对中央对口援疆工作的具体部署及目标,利用馆藏提供专报和热点问题汇编,为政府及“援疆”企业决策提供信息支持。

4.3 提供人员培训研究

图书馆可以利用自身的场地和教育资源,通过与社会教育团体、企事业单位合作,开展各种形式的非学历类知识培训。例如以知识讲座、专业培训班、技能培训、文化展示以及网络远程教育等讲座、培训等方式进行信息教育[18-19]。

4.4 实例研究回顾

早在2008、2009年,就有报章报道了地方高校图书馆为地方社会服务的实例。

《中国文化报》2008年5月9日头版报道,“吉林省公共图书馆人才培训基地”在长春师范学院成立,标志着一种具有创新意义的高校图书馆与公共图书馆合作共建模式在该省开启,双方将进行信息交流、文献资源利用、人员换岗以及互设为实习培训基地等合作[29]。

《海南日报》2009年10月1日第3版报道,海南省教育科研数字图书馆揭牌成立,以资源共建共享为宗旨,集地方政府、中国高等教育文献保障体系(CALIS)、海南大学“211”工程公共服务体系建设项目、各高校图书馆等各种优势资源为一体,构架“中心馆——成员馆模式”,形成一种一体化的区域性多馆协作的运行机制,最终建成一个以省高校文献中心为总馆,全省18个高校及教育系统其他单位图书馆为分馆的区域性数字图书馆[30]。

毕长泉等(2012)提出了在充分考虑钢铁行业信息需求特点的基础上,将资源、服务和技术三者有效集成的信息资源服务体系。即以信息资源建设的可持续性为保障,以地方高校资源共建共享平台为技术支撑,通过信息资源统一检索,实现一站式服务。整体架构设计如图2所示。

图2 基于企业创新发展的“三位一体”的服务体系[31]

王娟(2011)以嘉兴学院图书馆服务主动适应环杭州湾产业带转型发展为例,指出该馆建立了区域产业升级急需的包含先进制造专题数据库、纺织工程专题数据库、循环经济专题数据库在内的一批专题数据库,以及嘉兴市科技文献信息中心特色馆藏;同时积极参与地方区域产业集群主干企业申报国家级、省部级科研课题和各类新产品开发,有针对性地选择一批能够解决产业发展的关键共性问题,学校与相关行业、企业缔结产学研合作项目,提供实时信息跟踪服务;还鼓励有条件的大型企业与学校图书馆围绕重点领域进行技术创新,联合共建企业特色图书室,引导图书馆馆藏资源聚集于区域特色产业带。

杨玫(2011)详细分析了广州大学图书馆社会化信息服务模式,提出地方高校馆与当地政府部门通过信息开发、业务外包、资源共享的模式,不但可以提供综合性、专题性、分析性信息产品,还能根据客户需求定时定向收集专题信息;通过合作共建模式可编辑提供政务工作简报、更新政务网站公共信息;通过业务扶持模式可对区域图书馆发展理念策略、技术升级、管理模式等多方面给予业务扶持。

5 结语

地方高校图书馆应当服务地方社会,达成互取所需的双赢格局,这已成为业界无可争辩的共识。现有相关文献仍然存在重理论轻实践、突破性成果不多、系统性理论构建缺乏的不足之处。而且笔者认为地方高校图书馆服务地方社会的论题实质上涉及了社会学、新闻传播学、经济学等学科领域,如能鼓励多学科性研究,利用各专业优势实现理论研究和实践研究上的突破,将更有利于该论题在图情领域的长远发展。未来的研究方向从理论层面看,应重点着眼于构建系统性的理论框架;从实践层面上看,可以着力于就各个分论题提出可操作性强、社会效益显著的具体措施。

注释:

①方允璋.图书馆与非物质文化遗产[M].北京:北京图书馆出版社,2006:96-98.

②张小芳.对高校图书馆参与非物质文化遗产保护的若干思考[J].情报探索,2008(3):32-33.

③梅因.古代法[M].沈井一译.北京:商务印书馆,1959:112.

[1]张白影.高校图书馆信息服务社会化的理论与实践——以广州大学图书馆为例[J].大学图书馆学报,2009(4):29-32.

[2]张白影.地方高等学校图书馆社会服务的理论与实践研究[J].图书馆论坛,2011(4):54-57.

[3]刘星.地方高校图书馆信息服务的社会化成因及举措[J].图书馆论坛,2013(10):247-248.

[4]胡迎卫.“政府+学校”型信息资源社会化服务模式研究——以区域发展背景下的地方高校图书馆为视角[J].图书馆建设,2012(2):68-71.

[5]韩淑华.地方高校图书馆服务新农村建设的瓶颈与对策研究——以秦皇岛5所地方高校图书馆服务新农村建设为例[J].科技情报开发与经济,2011(5):55-57.

[6]杨一虹,关平.地方高校图书馆在少数民族农家书屋构建中的作用[J].绥化学院学报,2013(6):115-120.

[7]樊会霞,姚秀敏.地方高校图书馆与农家书屋统筹协作研究——基于石家庄周边区县农家书屋的考察[J].图书馆学研究,2010(12):22-25.

[8]李湘鸿.地方高校图书馆为新农村建设服务研究[J].学理论,2009(7):114-115.

[9]彭小平.发挥地方高校图书馆优势促进新农村文化建设[J].科技情报开发与经济,2008(8):60-61.

[10]李红琴.地方高校图书馆与“农家书屋”协作发展思考[J].兰台世界,2013(3):96-97.

[11]罗琼珍.地方高校图书馆与农村留守妇女知识服务研究[J].四川图书馆学报,2013(3):20-22.

[12]王荣.地方高校图书馆资源体系配置及社会服务功能体现[J].科技情报开发与经济,2009(9):7-9.

[13]周志容.试论地方高校图书馆参与非物质文化遗产保护工作[J].图书情报工作,2010(11):93-96.

[14]田维民,付雪平.地方高校图书馆服务区域非遗保护的思考——以怀化学院图书馆服务武陵山片区非物质文化遗产保护为例[J].怀化学院学报,2013(7):123-125.

[15]杨彦春.地方高校图书馆与少数民族文化信息资源库建设——以桂中地区为例[J].图书馆界,2010(6):50-52.

[16]杨树仁.浅析西部高校图书馆如何服务当地社会发展[J].科技情报开发与经济,2011(6):30-32.

[17]沈红兵,等.区域文献资源中心构想——地方高校图书馆在武汉城市圈“两型社会”建设中的作用思考[J].高校图书情报论坛,2009(8):6-10.

[18]艾新革.论当代大学图书馆为地方政治经济与文化发展服务[J].情报科学,2010(4):516-522.

[19]田文英.高校图书馆地方文献工作与社会服务功能[J].图书馆学刊,2010(5):72-74.

[20]李琳.基于地方文化资源的高校特色专题数据库的建设——以内江为例[J].黑龙江高教研究,2011(8):84-86.

[21]林春波.地方高校图书馆特色数据库建设的研究与实践[J].兰台世界,2010(7):67-68.

[22]李兰.试论地方高校图书馆地方文献资源建设[J].农业图书情报学刊,2011(5):36-39.

[23]夏晓玲,等.地方高校图书馆参与社区文化建设研究[J].韶关学院学报:社会科学版,2011(1):205-208.

[24]段昌华.地方高校图书馆为地域文化建设服务的思考[J].图书馆理论与实践,2007(4):99-101.

[25]曾健敏.地方高校图书馆信息资源与区域经济拓展[J].兰台世界,2008(3):68-69.

[26]杨恒平.地方高校图书馆参与属地政府信息化建设刍议[J].广州大学学报:社会科学版,2009(5):42-45.

[27]吴兆文,张文凤.从地方高校图书馆与公共图书馆的差异性探析共建共享路径[J].图书馆理论与实践,2013(7):71-74.

[28]黄琪,缪建梅.地方高校图书馆为区域经济建设服务新探[J].图书馆学刊,2011(6):69-70.

[29]孟凌云.吉林高校图书馆连手基层馆.基层公共图书馆业务培训将启动[N].中国文化报,2008-05-09(1).

[30]周元.整合高校资源,提供数字化信息公共服务平台——省教育科研数字图书馆昨揭牌[N].海南日报,2009-10-01(3).

[31]毕长泉,等.面向河北钢铁企业创新发展信息服务体系研究[J].农业网络信息,2012(4):108-109.

[32]王娟.地方高校图书馆服务区域经济发展途径探讨——以嘉兴学院图书馆为例[J].科技情报开发与经济,2011(6):55-58.

[33]杨玫.高校图书馆社会化信息服务模式探索与实践——以广州大学图书馆为例[J].图书馆杂志,2011(3):59-61.

[34]张波涛.地方高校图书馆为区域经济服务策略研究[J].科技咨询,2011(10):27-28.

[35]张祺.地方高校图书馆服务于地方经济与社会发展的思考[J].河北科技图苑,2009(4):76-77.

[36]郭变桃.地方高校图书馆如何加强地方文献资源建设[J].晋图学刊,2010(4):47-49.

[37]薛调.地方高校图书馆面向社会服务的层次与实施策略——以天津高校图书馆为例[J].情报资料工作,2010(3):73-75.

[38]龚鹏.地方高校图书馆构建地方特色数据库之探讨——桂东南研究资料特色数据库管理系统的开发与利用[J].图书馆论坛,2008(23):207.

[39]袁豪杰.地方高校图书馆服务区域经济信息资源共享探索[J].大学图书情报学刊,2010(4):24-27.

[40]张义霞,徐京.基于区域发展的地方高校图书馆社会化服务方略[J].农业图书情报学刊,2013(5):156-159.