明清时期医案中痰瘀互结证证素特征研究

2013-12-17王雪梅杨梅何丹林丽

王雪梅,杨梅,何丹,林丽

(云南中医学院基础医学院,云南 昆明 650500)

“痰瘀相关”源于中医学“津血同源”,津液与血,均属阴精。而阴精为病,必然表现为津血的亏耗与留滞。津血留滞即为痰为瘀。痰水和瘀血作为阴精为病的两个不同方面的表现形式,成为一种病理产物和致病因子,在某些特定条件下,有分有合,相互转化。痰瘀相兼为患的病证临床表现不但广泛,而且复杂,诸多疑难杂症、重症,缠绵久病,常常与“痰瘀互结”有关。本研究在广泛收集明清医家医案的基础上,提取病位、病性证素,研究其特征及规律,以期能为痰瘀互结证辨证提供参考依据。

1 资料与方法

1.1 资料来源

明清两代理论上有突出建树,又有丰富临证经验的医家如:明代名医4 人,即汪机、孙一奎、喻昌、李中梓;清代名医15 人,即高斗魁、丁甘仁、尤怡、徐大椿、薛雪、吴塘、王士雄、程文囿、蒋宝索、谢星焕、费伯雄、王泰林、陈莲舫、张聿青、余景和;涉及医案多达30 余本,具体医案如下:《丁甘仁医案》、《续名医类案》、《清代名医医案精华》、《孟河费氏祖孙医案》、《龙砂八家医案》、《内科摘要》、《外科发挥》、《外科枢要》、《正体类要》、《女科撮要》、《保婴撮要》、《口齿类要》、《医验大成》、《里中医案》、《临证指南医案》、《种福堂公选医案》、《扫叶庄医案》、《回春录》、《归砚录》、《涸溪医案》、《景岳全书》、《本草纲目》、《古今医统大全》、《万病回春》、《寿世保元》、《张氏医通》、《医方一盘珠全集》、《类证治裁》等。

1.2 研究方法

1.2.1 纳入标准

纳入条件:广泛收集明清时期医案中明确诊断与痰瘀互结有关的病案。

剔除条件:内容与痰瘀互结证无关者;内容与痰瘀互结证有关,但未涉及痰瘀互结证症状、用药等内容者。共选出符合条件的医案59例。

1.2.2 规范数据

将医案采用粗糙集约简与核算法[1]进行相关处理,提取病位、病性要素。数据的数字化则利用二分类法,将规范化后的病位、病性证素按照出现标为“1”,不出现为“0”,录入Excel表格。

2 痰瘀互结证素分析

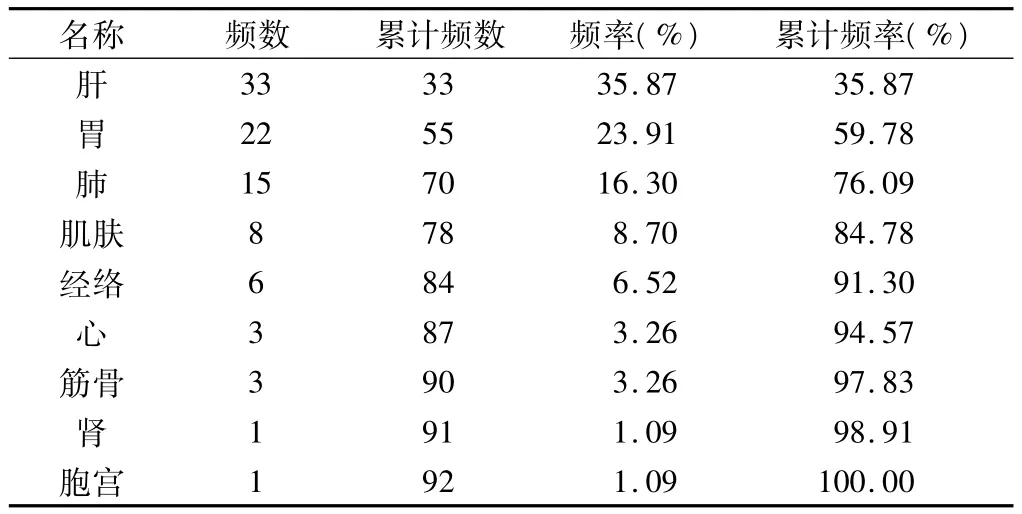

表1 病位证素频数分析表

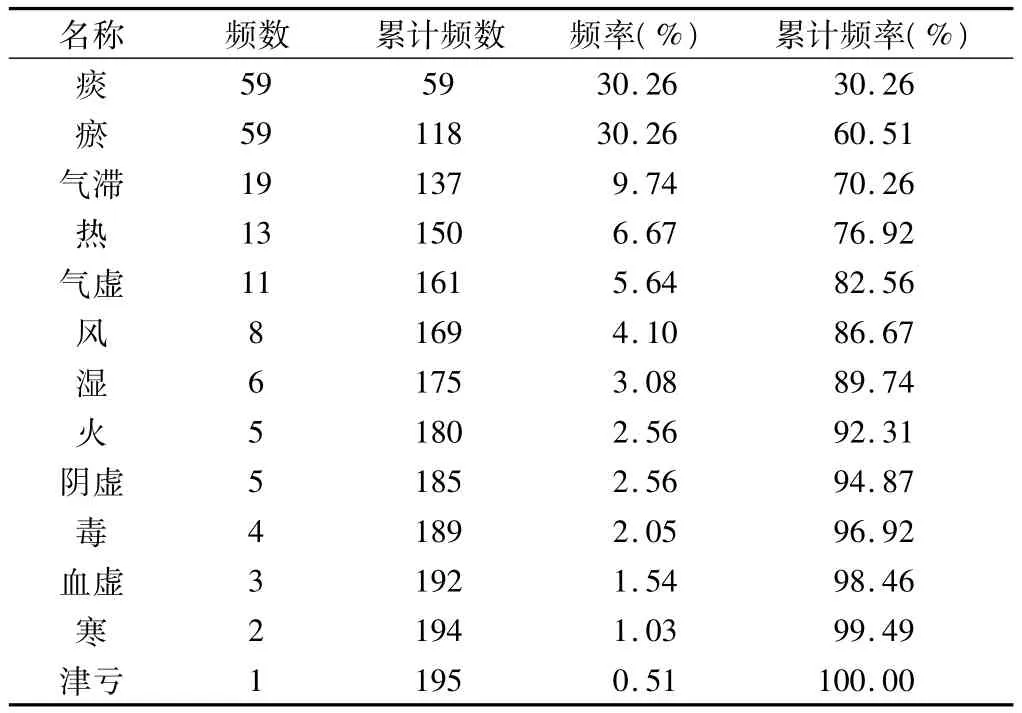

表2 病性证素频数分析表

由以上两表看出,经过规范后,明清时期收集医家医案59例中共涉及9个病位证素和13个病性证素(见表1、表2)。由表1可以看出,医案中病位证素出现高低依次为:肝、胃、肺、肌肤、经络、心、筋骨、肾、胞宫;由表2可以看出病性证素出现高低依次为痰、瘀、气滞、热、气虚、风、湿、火、阴虚、毒、血虚、寒、津亏。

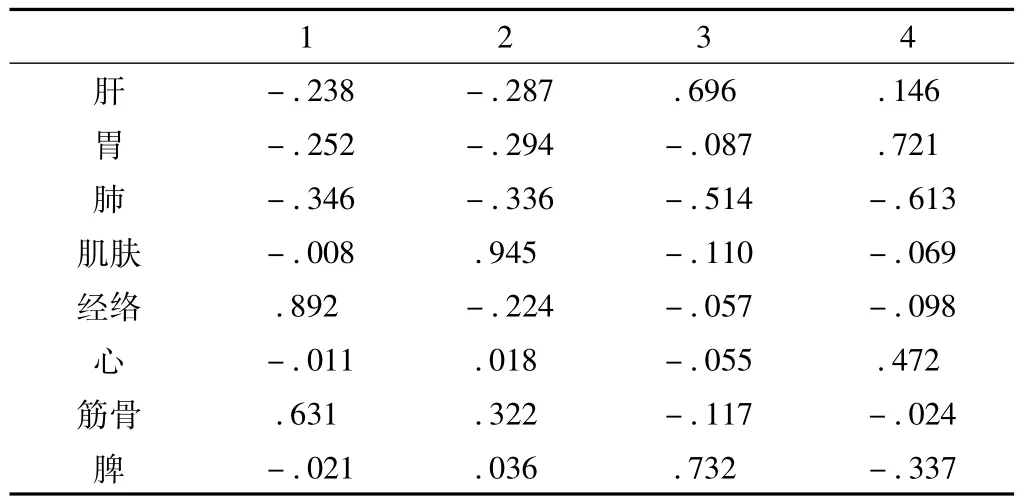

对病位证素采用因主成分分析法(Principal Factor Analysis),并以正交法(Varimax)进行因子旋转,抽取特征值大于1的因子,结果发现特征值大于1的公共因子共有4个。结果显示,4个因子的总方差解释率为66.944%,大于60%,所以认为病位证素统计的数据适合做因子分析。

选出每行中公因子数相对较大的格子,则该行的症状属于公因子较大的格子所对应的公因子。结果如下:因子1:经络、筋骨;因子2:肌肤;因子3:肝、肺、脾;因子4:胃、心。

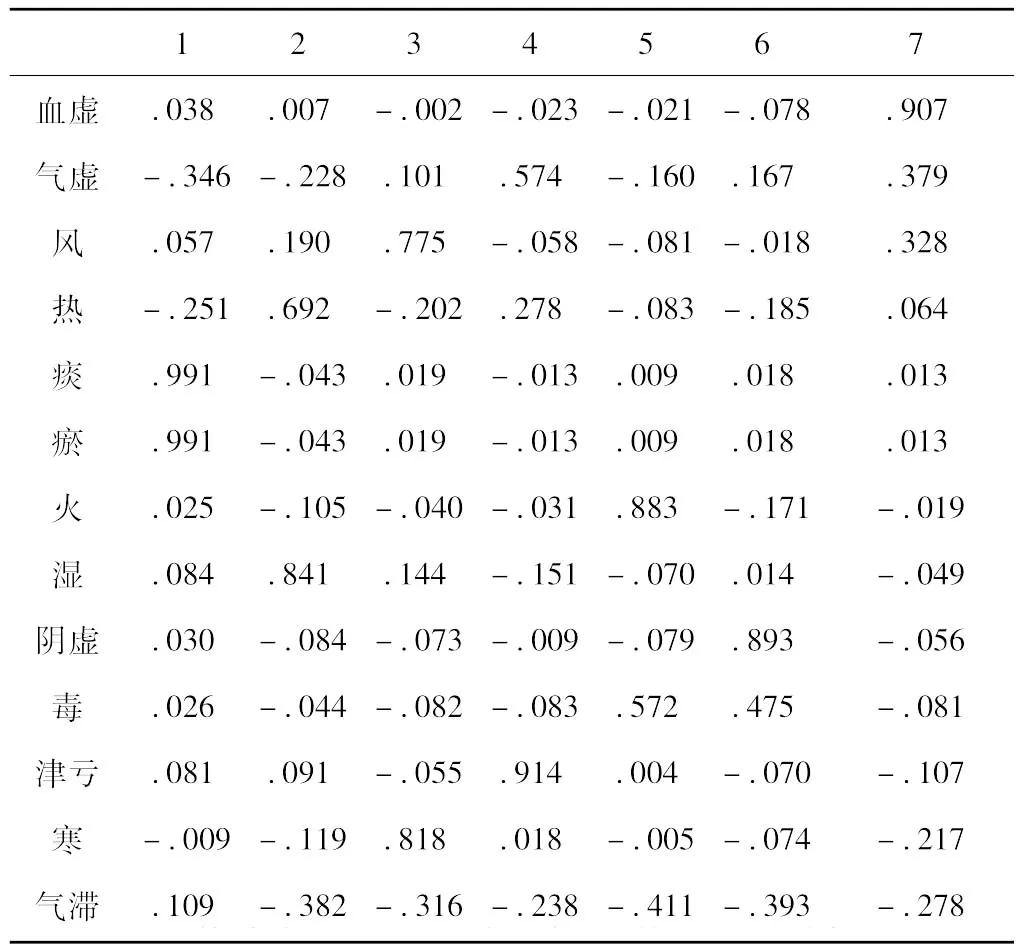

对病性证素,采用主成分分析法(Principal Factor Analysis),并以正交法(Varimax)进行因子旋转,抽取特征值大于1的因子,结果发现特征值大于1的公共因子共有7个。7个因子的总方差解释率为79.065%,大于60%,所以认为病性证素统计的数据适合做因子分析。

表4为旋转后的因子矩阵表,可将所有选项归类为7 类因子,并根据专业知识分别进行命名。

选出每行中公因子数相对较大的格子,则该行的症状属于公因子较大的格子所对应的公因子。结果如下:因子1:痰、瘀;因子2:热、湿;因子3:风、寒;因子4:气虚、津亏;因子5:火、毒;因子6:阴虚;因子7:气虚。

表3 病位证素旋转后的因子矩阵表

表4 病性证素旋转后因子矩阵表

3 讨论

“证素”,即辨证的基本要素,通过对症状、体征的辨识而确定其病位和病性等病理本质,亦是构成证名的基本要素,是根据中医学理论而提炼出的具体诊断单元[2]。证候具有非线性、复杂性、多维性的特点,给证候的规范化、诊断标准的建立等带来了困难。采用证素研究,将复杂的非线性多维多阶的证候系统分解为数量相对局限、内容相对清晰的要素,从而揭示辨证的普遍规律、实质与特点,使证候诊断更为简约、灵活、实用。本研究表明,痰瘀互结证病位频数出现较高的为肝,可见肝气不舒、肝不藏血是痰瘀互结证形成的重要机理,痰瘀互结证的主要病位涉及到肝、胃、肺,而唯以肝为首,实乃因肝可直接影响气、血、水、津液的运行和输布,当调节脾、肺、肾、三焦及胆的气机升降。故《读医随笔》中说:“凡脏腑十二经之气化,皆必藉肝胆之气化以鼓舞之,始能调畅而不病”。若肝气条达,则血运周身,濡润脏腑经脉,故清代唐容川说:“肝属木,木气冲和条达,不致遏郁,则血脉得畅”。若肝失疏泄,失其条达,肝失所藏,则血脉不畅,或血离经而妄行,则瘀血形成,血瘀于经隧,经脉血行不畅,津液也随之受阻,从而导致痰瘀互结之变。病性证素中除去痰瘀之外,常见的病性证素以气滞为最高,其次为热、气虚、风、湿、火、阴虚、毒、血虚、寒、津亏等,因此,得出明清时期对痰瘀互结证的辨治特点为病位以肝为多见,病性以气滞为主。

本研究在频数分析的基础上,对病位及病性证素再进行因子分析,旨在探明证素之间的内在关系。因子分析是一种多指标数据简化技术,从多个原始变量之间的相关关系入手,找出少数几个潜在支配原变量间相关关系的公因子,用公因子解释原变量间的相关性,进而实现对不可观测因素的探索分析[3]。结果显示:经络、筋骨常相兼出现,且以经络为主要病位,肝、肺、脾常相兼出现,且以肝为主要病位;胃、心相兼出现,且以胃为主要病位;病性证素中除痰、瘀之外,常见热与湿、风与寒、气虚与津亏、火与毒、阴虚、气虚等常相兼出现。综合以上分析结合专业知识,将痰瘀互结证的兼证归纳如下:第一类痰瘀阻络证,第二类湿热蕴肤,第三类风寒犯肺,肝郁脾虚,第四类气虚津亏,第五类火毒内蕴,第六类心胃瘀阻,第七类虚热内扰,第八类:血虚不荣。

[1] 王彪,赵俊岚,蔚淑君,等.基于模糊知识的启发式粗糙集约简与核算法[J].郑州大学学报(理学版),2007,39(3):51-54.

[2] 朱文锋,张华敏.“证素”的基本特征[J].中国中医基础医学杂志,2005,11(1):17-18.

[3] 陈民,季顺欣,曲丽丽,等.基于因子分析对血脂异常患者证素提炼[J].中华中医药学刊,2010,28(7):1372-1373.