历届奥运会主题曲的批评语篇分析

2013-12-07耿业英翟红华郭文娟

耿业英,翟红华,郭文娟

(1.青岛滨海学院,青岛266555;2.山东农业大学,泰安271018)

批评语篇分析是建立在批评语言学理论基础上的社会指向的语篇分析方法,它认为“语言不是一种客观透明的交际媒介,而是一种社会实践,一种社会符号”[1]。Fairclough(1992)指出,“语篇分析涉及各种机构中的社会实践和权力关系,涉及社会层面上的霸权关系”[2]。Verschueren(1999)指出“语言使用的过程是集认知、社会和文化于一身的语言选择过程,不可避免地反映语言使用者的意识形态”[3]。所以,权力关系和意识形态是批评语篇分析的核心,“其主要目的在于增强人们的语言意识,提高他们对语言运用的鉴赏和批评能力”[4]。

一、奥运会主题曲简介

奥运会,作为一个国际性的体育赛事,传承和平与友谊、公平与平等,追求“更快、更高、更强”的奥林匹克精神。1896年,当古老的希腊乐曲《奥林匹克颂歌》在第一届现代奥运会的现场唱响,音乐便与奥运结下了不解之缘。那是一首象征着和平与希望的圣歌。她用美妙的音符诠释了不同肤色、不同种族的各国人民的共同情感,向全世界传送着奥运精神,传送着和平与希望。

然而诞生于西方政治社会之中的奥运会,随着经济社会的发展和演变,越来越多地受到政治形势和社会关系的影响。而在这种影响下产生的奥运会主题曲就一定蕴含着不同的意识形态和权力关系。每一届奥运会的主办国都会借此盛会通过一首首脍炙人口的主题歌向全世界传达他们的思想权力和意识形态。本文以1984年到2012年的八届夏季奥运会的主题曲为研究对象,其歌曲名字排列如下:

1984年洛杉矶奥运会:Reach out

1988年汉城奥运会:Hand in Hand

1992年巴塞罗那奥运会:Friends for life

1996年亚特兰大奥运会:Reach

2000年悉尼奥运会:The Flame

2004年雅典奥运会:Ocean

2008年北京奥运会:You and Me

2012年伦敦奥运会:Survival

二、理论框架

批评语篇分析主要的理论基础和方法论源泉是Halliday的系统功能语言学,它把语言同社会联系起来,强调语言的主观性,将语言结构形式与现实社会相联系,对其进行功能解释。它认为语言具有三大元功能:概念功能,主要由分类系统和及物系统来实现;人际功能,主要通过情态系统来实现;语篇功能,主要由主述位系统和信息结构来实现。

及物系统包括六种过程:物质过程、心理过程、关系过程、言语过程、行为过程和存在过程。语篇作者选择何种过程,在很大程度上取决于其思想观点和意识形态。“情态系统通过对情态动词和人称代词的分析揭示讲话者的身份、地位、态度、动机以及他(她)对事物的推断的功能,它直接与态度、观点等相关,是一条展示意识形态作用的捷径。”[4]“分类系统指语篇对人物和事件的命名和描述,主要通过词汇的选择来实现。”[5]

三、具体分析

(一)1984年洛杉矶奥运会:Reach out

1984年对于现代奥运会的发展历史而言是一个分水岭。这一年,全球观众第一次从电视画面上欣赏到了奥运会开幕式,也第一次如此直接地欣赏到了凝聚奥运比赛精神的一首歌Reach out(冲刺)。在此歌词中,物质过程37次,心理过程和关系过程各2次。其中reach out作为物质过程以绝对优势主导整首歌曲,反复吟唱,充分表达了美国对奥林匹克精神的绝对拥护,同时美国作为当时的霸权主义国家,对奥运金牌的独揽有必胜的信心,展现了一种积极向上、争霸全球的信念。但是歌词中并没有明确指出reach out的执行者是谁,暗含全世界的人们都应该参与其中,是对当时以苏联为代表的社会主义阵营抵制并拒绝参加此次奥运会的委婉批判,表明主办国的不满。

(二)1988年汉城奥运会:Hand in Hand

在此歌曲中,we、our and us作为第一人称复数形式出现了12次,通篇没有出现其他任何代词形式。We在这里指代包括主办国在内的全人类,是一种内包(inclusive)用法,旨在拉近与听话者的距离,给人一种平等参与、休戚与共的感觉。结合歌曲名字的选择,意合全世界的人携手前进,共同进步。再从歌曲的创作来看,美国作词,意大利作曲,由主办国的四人组合演唱,也从某种意义上表现了世界融合思想。主办国通过这种方式,达到了体育文化外交的目的,宣扬了和平统一的外交政策,提升了自己国家的国际形象和国际地位。

(三)1992年巴塞罗那奥运会:Friends for life

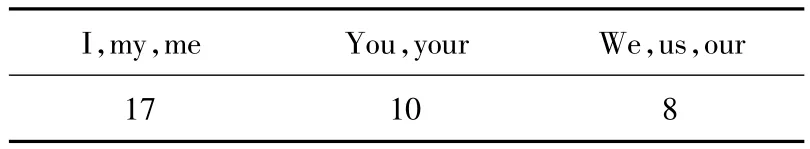

在此歌曲中,代词出现频率如下:

I,my,me You,your We,us,our 17 10 8

此歌曲中,第一人称和第二人称反复交替出现,在演唱的过程中,歌者代表主办国(I)与世界各国人民(you)对话,就像亲密朋友在聊天一样,不自觉地拉近了主办国与世界人民的距离。同时,we作为一个整体在此穿插出现,给人一体的强烈感觉,暗含奥林匹克把全世界的人融合起来,消除了各国之间的隔阂,这与当时两大阵营对立的结束相吻合。结合曲名“Friends for Life”该曲传达了一种高尚的情谊和重在参与的奥林匹克精神。Friends表达了主办国愿意与各个国家建立友谊的立场。For life说明了朋友的时间范围,属于及物性里的环境成分,表达希望友谊的长久性,也就是主办国希望与各个国家建立长期的友好关系。

(四)1996年亚特兰大奥运会:Reach

1996年是现代奥运会的百年盛典,继1984洛杉矶奥运会仅隔了12年美国又成功地申办了此次亚特兰大奥运会,从某种程度上这也是一次综合国力的较量。因为随着参赛人数的增加和体育赛事的增多,许多经济实力较差的国家还承办不了如此大型的奥运赛事。这次的主题曲Reach(登峰造极)很显然超越了12年前的reach out(冲刺),整个国家的状态都上了一个更高的台阶。此曲中,I是整首歌中出现频率最高的词,高达15次。充分展现了美国以自我为中心的霸气。它在告诉世界:我们站在时代和科技发展的前沿,我们是最棒的,是最优秀的;而且还将更继续努力,争取更高、更远。同时还映射出主办国举办此届奥运会的自豪感。

(五)2000年悉尼奥运会:The Flame

2000年千禧之年的悉尼奥运会的主题曲是The Flame(圣火)。它就像真实的奥运圣火一样,熊熊燃烧,在最开始的那一刻点燃人们心中的希望,传递人们之间的友谊。主办国借“圣火”指明了前进的道路,照亮了他们的前程。同时,在这圣火的指引下,全世界的人聚到一起,尽情地展示自己的才华,相互激励,共同进步。这意味着只有全人类团结奋进,才能共享社会进步和经济科技发展的伟大成果,才能让奥运圣火永不熄灭。

(六)2004年雅典奥运会:Ocean

2004年,经过百年的等待,奥运会终于回归雅典。Oceania(海洋)(在歌曲中被称作母亲)有博大宽广的心胸和气度,在经历了沧桑历变以后,张开双臂迎接自己的儿女回家。表达了主办国激动和喜悦的心情。家(Oceania)是和谐的象征。无论曾经争执与否,无论成功还是失败,家永远是幸福的港湾,永远欢迎你。通过这首歌曲,主办国表达了愿意与各国建立和谐友好的政治外交关系和经济关系的立场,希望大家相处得像一家人一样。

(七)2008年北京奥运会:You and Me

2008年奥运会终于来到了具有5 000年文明史的中国。其主题曲You and Me与Friends for Life有异曲同工之妙。该曲采用中英文反复吟唱“我和你”,更多地在传达一种平和的力量。而选择刘欢和下届奥运会主办国英国的知名女歌手莎拉·布莱曼共同演唱该曲,其中也不乏“融合与传承”的意味。同时,2008年5月份的汶川大地震凝聚了全国人民的力量,举国上下,同心协力,奋力救灾。在救灾取得巨大胜利和奥运开幕的重要时刻,我国采用“我和你”作为此次奥运会的主题曲,展现了心连心,永远一家人的盛世局面,传达了万众一心、众志成城的伟大的中华民族精神,也向世人发出邀请,全世界的人都是一家人。来吧!朋友!

(八)2012年伦敦奥运会:Survival

此曲中,物质过程25个占87%,其中win出现了7次,频率最高。歌曲中还出现了唯独的一个情态动词will,高达12次。此外,歌曲反复吟唱“I’m gonna win”,意同“I will win”。这与英国此时的国情有很大关联。英国遭遇了严重的金融危机,经济一落千丈,国民失业,经济膨胀,民意不满,怨声四起。英国政府正处于四面楚歌的状态。在这种情况下,奥运会主题曲采用一系列的物质过程全力展现主办国强有力的执行力,要竭尽全力,采取措施战胜困难,一定要生存下来,一定要赢(win)。Will的大量应用,描述了对未来的判断和态度,传达了主办国必胜的信念。这正好又切合了奥林匹克的竞技精神,可谓一举两得。

五、结束语

通过对这些奥运会主题曲的分析,我们可以看到每届奥运会都倡导团结友谊,开拓进取的精神,这是奥林匹克精神的根基。同时也传达了和谐美好的愿景,表达了对美好未来的期许。从主题曲的分类系统、及物系统和情态系统分析来看,词语中隐含着对和谐与友好关系的追求,因为只有各国和平相处,才能保证每个国家的正常发展。但是各国之间又有所差异。主题曲的选择更多地体现了主办国借此宣扬本国经济政治实力和国际影响力,宣传本民族文化和精神的意图。尤其在当今政治经济形势比较严峻的情况下,奥运会主办权的争夺更多地体现了主办国的利益。奥运会已经不仅仅是体育赛事,它是展示主办国实力的舞台,是建立友好关系的纽带。

[1]戴炜华,高军.批评语篇分析:理论评述和实例分析[J].外国语,2002(6):35.

[2]Fairclough.N.DiscourseandSocialChange[M].Cambridge:PolityPress,1992:168.

[3]Verscshueren,J.Understanding pragmatics.Edward Arnold Publishers Ltd,1999:229.

[4]辛斌.批评语言学:理论与应用[M].上海:上海外语教育出版社,2005:56-58.

[5]Fowler,R.,Hodge,B.,Kress,G.,andTrew,T..LanguageandControl[M].London,Boston and Henley:Routledge&KeganPaul,1979:145.