施氏砭术综合疗法治疗面神经炎疗效观察

2013-12-01丁悦森毛湄王慧施安丽

丁悦森,毛湄,王慧,施安丽

(1.广东省从化市中医医院,从化 510900;2.广州医学院荔湾医院,广州 510170;3.国家广播电影电视总局门诊部,北京100020)

面神经炎也称特发性面神经麻痹或Bell麻痹,是由面神经管内面神经的非特异性炎症所致的一种急性周围性面瘫,为临床上较为常见的神经内科疾病之一,占所有面神经麻痹总数的60%~75%。文献报道本病美国的发病率为每10万人25例,欧洲为20例,日本为30例,我国较新的统计资料为49.77例[1]。中医学称之为“面瘫”或“口眼歪斜”,是指口眼向一侧歪斜为主要表现的病症,多因正气不足,经脉空虚,卫外不固,风邪乘虚入中经络,导致气血痹阻面部脉络,经筋失养以致肌肉纵缓不收。如治疗不及时或不得当,易导致后遗症发生。

著名砭石专家施安丽研究员所开创的“施氏砭术综合疗法”[2],集砭、针、灸、导引、按跷之优势,以砭石制作治疗工具,与多种传统疗法相结合而成,灵活运用于各种疾病,疗效显著[3]。笔者采用“施氏砭术综合疗法”治疗面神经炎患者60例,并与电针配合TDP治疗60例相比较,现报告如下。

1 临床资料

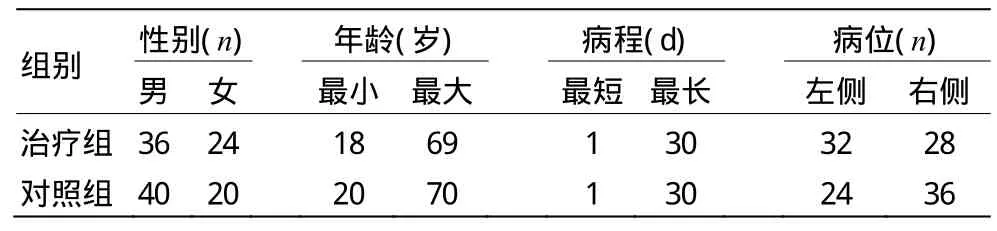

1.1 一般资料

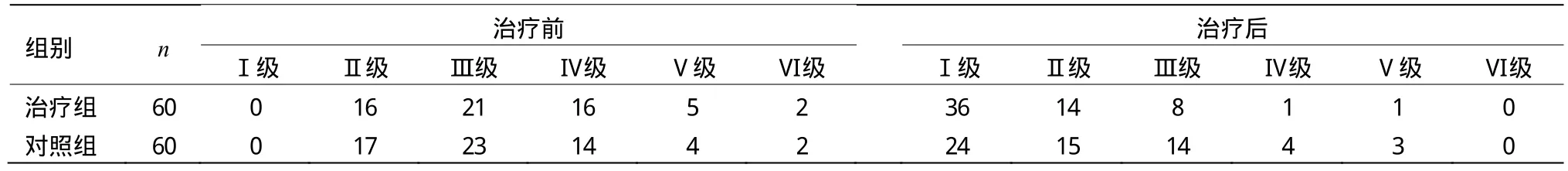

120例面神经炎患者均为2008年7月至2012年12月从化市中医医院砭石理疗科门诊患者,均进行House-Brackmann(H-B)面神经功能分级[4]及国家中医药管理局《22个专业95个病种中医诊疗方案》[5]中面瘫病诊疗方案的辨证分型。按就诊先后顺序随机分为治疗组和对照组,每组60例。两组患者性别、年龄、病程、病位、H-B分级及中医辨证分型比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。详见表1、2。

表1 两组患者一般情况比较 (n=60)

表2 两组患者面神经功能分级和辨证分型比较(n=60)(n)

1.2 诊断标准

参照《中西医结合神经病治疗学》[6]及中医《实用中医内科学》[7]中口僻诊断标准,即突然起病,患侧额纹变浅或消失,眼睑不能闭合,鼻唇沟变浅或消失,口角歪向健侧,患侧漱口外漏,咀嚼存食,不能做抬眉、蹙额、露齿、鼓腮等动作。少部分患者伴有不同程度舌前 2/3 味觉或听觉障碍,耳后、乳突压痛阳性等。

1.3 纳入标准

①符合诊断标准;②单侧发病;③年龄在 18~70周岁;④病程≤30 d;⑤自愿参加本课题研究者。

1.4 排除标准

①双侧发病;②年龄<18 周岁或>70周岁;③不能配合检查和(或)治疗的患者;④病程>30 d;⑤中枢性面神经炎、外伤、肿瘤、腮腺术后、带状疱疹等疾病所致面神经失用者;⑥合并上呼吸道感染,有糖尿病、高血压病史;⑦根据研究者的判断,具有降低入组可能性或使入组复杂化的其他病变,如工作环境经常变动等易造成失访的情况;⑧非自愿参加本研究者。

1.5 剔除、中止、脱落标准

①纳入后发现不符合纳入标准或未按试验方案规定治疗的病例,予剔除;②患者对治疗不能耐受或出现严重不良事件,中止试验;③经知情同意、并筛选合格进入试验的患者,因故未完成本方案所规定的疗程及观察周期,作为脱落病例。

2 治疗方法

2.1 治疗组

2.1.1 毫针针刺

取双侧风池、翳风、外关、合谷、足三里及患侧阳白、四白、下关、迎香、地仓、颊车、承浆、太阳、牵正。皮肤常规消毒后,分期施针。急性期(1~7 d内)每次选患侧3~5穴,采用0.35 mm×25 mm毫针直立浅刺,以针身刚能站立不倒下为度,刺入即止,不做提插捻转手法,留针20 min。静止期(8~14 d)每次选患侧5~7穴,采用 0.35 mm×25 mm毫针直刺约 0.2~0.3寸,或选地仓与颊车、阳白与攒竹、阳白与太阳等以0.35 mm×50 mm毫针透刺,留针30 min。恢复期(15 d以上)每次选患侧3~5穴,浅刺约0.1~0.2寸,留针20 min。

2.1.2 砭石刮法、点法

各期患者针刺结束后,医者双手掌抹上少量甘油后快速搓热,涂抹于患者患侧额面部,并用 40℃左右温砭石刮板(置于45℃温水加热10 min后取出),自额部及面部正中线向患侧耳部方向轻轻刮拭,约10 min,以额面部微红为度。再以砭石刮板的圆锥端轻轻点按患侧太阳、风池、牵正、翳风,双侧合谷、足三里,约5 min。

2.1.3 其他治疗方法

根据患者疾病分期及辨证分型配合其他不同治疗方法。①鳝鱼血外敷,发病3 d内就诊者可用新鲜鳝鱼血外滴敷患侧面颊部及额部,并加TDP照射20 min后用温水擦拭干净。每日1次,共3 d,发病第4天以后的患者不再使用。②艾灸,急性期风寒袭络者,针刺的同时悬灸患侧面额部穴位;各型恢复期,针刺的同时(或梅花针叩刺闪罐后),艾条悬灸局部穴位或足三里穴。每日1次,每次10~20 min。③走罐、刺络放血,急性期风热袭络或风痰阻络者,针刺后沿大椎直至腰骶长强穴,整个脊背之督脉及膀胱经背俞穴走罐,若热毒炽盛者走罐后再加大椎穴点刺拔罐放血。每星期治疗1次。④砭石温敷,气虚血瘀、虚风内动者,针刺的同时,用40℃左右的温砭石大板置于腹部神阙、气海、关元穴温敷,并加TDP照射,约30 min。⑤梅花针叩刺加闪罐,恢复期患者,梅花针轻轻叩刺患侧面额部穴位,并闪罐使少量出血后用消毒棉球擦干。

2.2 对照组

取穴同治疗组。发病 7 d内患者采用毫针针刺,针刺方法同治疗组。发病7 d以上者加用电针,常规消毒后,采用0.25 mm×25 mm毫针进行针刺,阳白、迎香平刺,地仓透颊车,其余穴位直刺。使用英迪KWD-808(1型)脉冲针灸治疗仪,将经针模式输出线与针柄连接,阳白和太阳、地仓和下关、巨髎和牵正、水沟和迎香各 1组,余穴位只留针不通电,采用疏波,频率为 0.25 Hz,输出强度以患者耐受为度,以患侧面部肌肉轻微收缩为佳,留针30 min。

两组均每日治疗1次, 10次为1个疗程,治疗3个疗程后统计疗效,期间痊愈者随时停止治疗,疗程间休息2 d。

3 治疗效果

3.1 疗效标准

参照国家中医药管理局1994年发布的《中医病证诊断疗效标准》,采用中医症状疗效标准,参考H-B面神经功能评价分级系统[4]进行评价。

痊愈:面部两侧所有区域对称,运动功能正常,H-B面神经功能为Ⅰ级。

显效:仔细观察可以看出轻微的功能减弱,可能有轻微的联带运动,面部静止时对称,张力正常,上额运动中等,眼轻度用力完全闭合,口轻度不对称,H-B面神经功能为Ⅱ~Ⅲ级。

有效:有明显功能减弱,但是双侧无损害性不对称,可观察到并不严重的联带运动、挛缩或半侧面部痉挛,面部静止时张力正常,上额运动微弱,眼用力可完全闭合,口角明显不对称,H-B面神经功能为Ⅳ~Ⅴ级。

无效:治疗前后无变化或加重,面部静止时不对称,上额无运动,眼不能完全闭合,口仅轻微运动,H-B面神经功能Ⅵ级。

3.2 统计学方法

运用SPSS 13.0统计软件包进行统计分析,计数资料采用卡方检验,等级资料采用秩和检验。以P<0.05表示差异有统计学意义。

3.3 治疗结果

3.3.1 两组患者临床疗效比较

由表 3可见,治疗组痊愈率和总有效率分别为60.0%和100.0%,对照组分别为40.0%和100.0%。治疗组治疗后痊愈率与对照组比较,差异具有统计学意义(P<0.05),提示治疗组治疗后痊愈率优于对照组。

表3 两组患者临床疗效比较 (n)

3.3.2 两组治疗前后H-B面神经功能比较

由表4可见,两组患者治疗后H-B面神经功能与同组治疗前比较,差异均具有统计学意义(P<0.01),提示两组患者面神经功能均得到改善。

表4 两组患者治疗3个疗程前后面神经功能比较 (n)

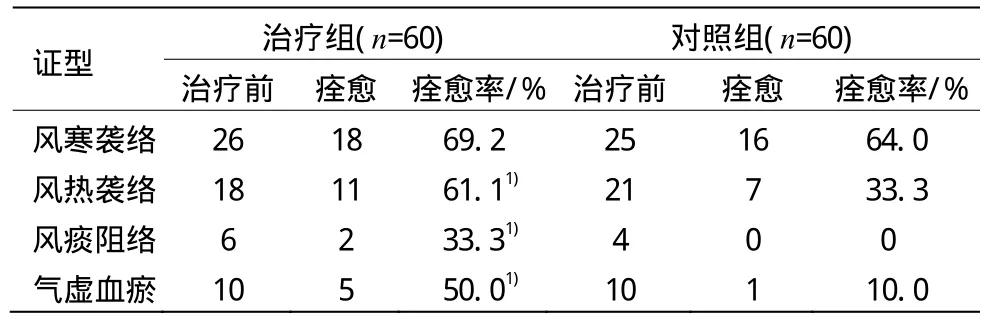

3.3.3 两组患者各证型治疗后痊愈率比较

由表5可见,治疗组风寒袭络、风热袭络、风痰阻络、气虚血瘀证患者痊愈率分别为 69.2%、61.1%、33.3%和 50.0%,对照组分别为 64.0%、33.3%、0%和10.0%,治疗组风热袭络、风痰阻络、气虚血瘀证患者痊愈率与对照组患者比较,差异均具有统计学意义(P<0.05)。

表5 两组患者各证型治疗后痊愈率比较 (n)

4 讨论

面神经炎为临床常见疾病,是世界卫生组织较早认定的针灸适应治疗的43种疾病之一。研究表明,针刺可直接刺激面神经,提高面神经的兴奋性,改善神经抑制状态,促进病损神经的修复[8]。但针刺治疗的最佳时机一直以来存有争论。有文献认为周围性面瘫急性期(发病后 1~7 d)不宜局部针刺治疗,开始治疗的最佳时机在静止期(发病后7~10 d)[9]。因为在急性期过早频繁的面部刺激会使面神经疲劳,降低神经的兴奋性,加剧面神经的炎症反应和水肿,不利于疾病的恢复[10]。也有报道记载主张在急性期针刺[9],越早越好[11],而且在恰当把握刺激量的前提下愈早愈好[12]。如何正确分期治疗本病是临床的关键和难点。

本研究采用的施氏砭术综合疗法,治疗面神经炎尤其注重分期施治,强调辨证施治、整体调节。与电针配合 TDP治疗组相对比,两组患者治疗总有效率均为 100%,提示两种方法治疗面神经炎均有确切疗效。但治疗组痊愈率高于对照组(P<0.05),提示施氏砭术综合治疗能使更多患者痊愈。治疗风寒袭络型面神经炎患者,治疗组和对照组疗效相当(P>0.05);而治疗风热袭络、风痰阻络、气虚血瘀型患者,治疗组疗效更佳(均P<0.05)。从上述结果可以看出,施氏砭术综合疗法治疗面神经炎较电针加TDP方法更为有效。

施安丽老师认为,本病急性期多属实证,恢复期及后遗症期多属于虚实夹杂或虚证,在临床中往往不易绝对区分,应权宜患者体质、病因及症状情况,辨证施治,综合治疗。所应用的砭石材料为泗滨浮石,其在对人体摩擦的过程中,可以产生超声波和远红外辐射作用。其性温,可以温助阳气、养筋荣脉、宣导气血、疏通经络[13]。面瘫患者急性期及恢复期的针刺治疗尤需谨慎,刺激过强可加重病情或致“倒错现象”,砭石疗法在这两个时期的应用没有限制,可放心使用。

有研究认为[14],针刺配合砭石疗法治疗面瘫,在急性期可起到促进血液淋巴循环,消除面神经肿胀,改善面神经受压引起的耳后疼痛、面部肿胀的症状,从而减轻神经的损害,促进面部肌肉功能恢复。在恢复期及后遗症期,则能够改善面部血液循环,提高、增强面神经的兴奋性,有助于面瘫的恢复,提高治愈率、缩短治疗时间、减少后遗症。

此外,配合艾灸、拔罐、放血、梅花针等治疗方法,应用于不同阶段、不同证型的面神经炎患者,可达到良好的治疗效果[15-20]。例如,对于急性期实邪亢盛者当以祛邪为主,宜针宜泻。若风热炽盛者督脉及膀胱经背俞穴走罐,再加大椎穴放血,以清热解毒,疏风散邪;若风寒者悬灸局部以促进气血运行,温经通络,祛风散邪。对于形气本虚,感受风邪而致面部经气失调,经筋、肌肉失养而致病,则应以扶正祛邪为主,针刺手法宜先补后泻或平补平泻;如用 40℃左右温砭石大板温敷神阙、气海、关元,以温补阳气以助祛邪;或梅花针叩刺闪罐后温灸局部及足三里穴,以补益气血、扶正祛邪;或温砭石刮板刮拭面部,再以砭石点按太阳、风池、牵正等穴位以活血通络,取“血行风自灭”之意;对于恢复期患者,梅花针轻叩患部,并闪罐使少量出血,以活血通络,促进局部气血运行,加速康复。在整个治疗中结合“治痿独取阳明”、“阳明主面”和“背为阳”、“太阳主表”等经典理论,注重面瘫的经络特点,重视阳明经、膀胱经和督脉穴位。同时《难经·七十一难》强调“刺营无伤卫,刺卫无伤营”,面瘫急性期为风邪表实亢盛,卫表浮络受阻,故治疗当以浅刺、轻刺,既不会损伤面部神经,加剧炎性水肿,而且可抗邪于外,不致引邪入内。

综上所述,本研究利用砭石作用的同时,更加强了针刺、艾灸、拔罐、放血、梅花针以及民间鳝鱼血外敷(活血祛风)等综合应用,辨证治疗,这充分体现了“施氏砭术综合疗法”的核心思想,即吸取百家之长,取长补短,灵活应用,平衡阴阳,笔者认为这也正是施氏砭术综合疗法治疗面神经炎疗效优于单纯电针加TDP治疗的重要原因。当然,本研究也存在样本量较小、未作盲法、随访等不足,有待于进一步进行大样本、随机、对照、盲法的临床研究。

[1]俞光岩,顾晓明,蔡志刚.周围性面瘫[M].北京:人民卫生出版社,2005:3-4.

[2]施安丽.站稳脚跟(砭术新说:施氏砭石综合疗法)[M].广州:花城出版社,2008:4-7.

[3]闵晓莉,冉青珍,施安丽.施氏砭术综合疗法治疗慢性盆腔炎32 例疗效观察[J].新中医,2010,42(12):97-98.

[4]中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会,中华医学会耳鼻咽喉科学分会.面神经功能评价标准(讨论稿)[J].中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2006,41(1):22-24.

[5]国家中医药管理局医政司.22个专业95个病种中医诊疗方案[M].北京:中国中医药出版社,2011:149.

[6]孔炳耀,李俊.中西医结合神经病治疗学[M].北京:人民卫生出版社,2005:267-273.

[7]王永炎,严世芸.实用中医内科学[M].上海:上海科学技术出版社,2009:441.

[8]石学敏.常见病实用针灸配方[M].北京:人民卫生出版社,2003:86.

[9]罗和平,林天东,蔡敏,等.面瘫针刺治疗方案的优选[J].中国针灸,2010,30(2):93-96.

[10]罗琼,刘燕婷,王苗,等.周围性面瘫针刺治疗时机探要[J].实用中医内科杂志,2011,25(1):84-85.

[11]She LX. Time selection of acupuncture treatment for facial paralysis[J].J Acupunct Tuina Sci, 2007, 5(2):106-108.

[12]伏晓虎.早期针刺治疗周围性面瘫疗效观察[J].中国针灸,2007,27(7):494-496.

[13]殷振瑾,郭长青.郭长青教授针灸加砭石治疗面肌痉挛的经验[J].北京中医药大学学报:中医临床版,2008,15(2):38-39.

[14]陈冬,赵锡平.针刺配合砭石疗法治疗周围性面瘫[J].北京中医药大学学报:中医临床版,2010,17(3):33.

[15]茅贝珍.颈夹脊穴治疗周围性面瘫疗效观察[J].上海针灸杂志,2013,32(4):293-294.

[16]徐斯伟,胡蔚琼,张必萌,等.艾炷灸为主治疗顽固性周围性面瘫疗效观察[J].上海针灸杂志,2012,31(12):880-881.

[17]Li SP, Huo GM, Li JD, et al. Therapeutic effect analysis on combined acupuncture and medication for peripheral facial paralysis[J]. J Acupunct Tuina Sci, 2011, 9(3):185-187.

[18]徐丽华,白艳甫,黎秋妤.红外热成像检查指导热敏灸治疗周围性面瘫疗效观察[J].上海针灸杂志,2013,32(3):183-184.

[19]Yang ZQ. Observation on therapeutic effect of facial paralysis treated with electroacupuncture plus hydro-acupuncture[J]. J Acupunct Tuina Sci, 2009, 7(4):221-224.

[20]Ding M, Li J, Du XS. Treatment of 96 cases of facial paralysis by acupuncture[J]. J Acupunct Tuina Sci, 2009, 7(3):161-162.