右美托咪定辅舒芬太尼用于全麻病人的术后镇痛

2013-11-24崔云凤宋智敏潘振祥

崔云凤,宋智敏,周 姝,潘振祥*

(1.吉林大学白求恩第二医院 麻醉科,吉林 长春130041;2.吉林省肿瘤医院 麻醉科)

术后疼痛不仅造成病人的身体不适和心理伤害,还可导致不同程度的内分泌改变,引起心脑血管和肺部并发症,延长住院时间,增加医疗费用。适当的术后镇痛不仅减少病人的痛苦,还可纠正术后内分泌异常和高代谢情况,有利于患者的术后恢复。以往,术后镇痛将阿片类镇痛药及止吐药同时应用于术后镇痛泵,在镇痛效果尚可时,阿片类药物用量大,常常引起恶心、呕吐、头晕等副作用,造成了患者的不适。阿片类药物用量不足时,又常常由于镇痛不充分而没有适度镇静,造成患者情绪紧张,甚至会发生躁动不安等意想不到的不良后果。因而充分镇痛、适度镇静、而不引起令人讨厌的副作用,是目前麻醉医师共同努力的方向。本研究将α2-肾上腺素能受体激动剂右美托咪定联合舒芬太尼用于术后镇痛,评价其是否能增强阿片类药物的镇痛效果,适度镇静,而不增加术后恶心、呕吐、呼吸抑制等并发症的发生,从而筛选出一种较好的PCIA的临床用药参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择择期全麻下行腹部手术、ASAI-II级、术后自愿行静脉镇痛泵治疗的患者40例,年龄18-60岁,术前存在下列情况之一者除外:①慢性疼痛病史及长期服用镇痛药史;②非甾体抗炎药使用过敏史;③药物成瘾史;④糖尿病或糖尿病家族;⑤有高血压及心血管疾病病史;⑥肝、肾疾病和出凝血功能障碍者。

1.2 研究方法 40例病人随机分为两组(n=20),Ⅰ组为对照组,给予生理盐水+枸橼酸舒芬太尼+止吐药静脉自控镇痛泵;Ⅱ组为实验组,给予盐酸右美托咪定+枸橼酸舒芬太尼+止吐药静脉自控镇痛泵。在手术结束时通过静脉三通给予患者术后静脉镇痛泵(PCIA)。PCIA的给药模式为负荷量+背景剂量+PCA模式,即首次负荷量1.5ml,随后以1.5ml·h-1匀速注入,镇痛不满意时,患者可自行按压PCA键给药,按压一次的药量为1.0ml,锁定时间为15min,每个患者使用镇痛泵持续镇痛48h。术后如出现按压PCA键仍不能达到满意的镇痛效果时,可给予芬太尼50μg/次补救镇痛,如患者仍不能满意镇痛效果,则剔除实验,改用其他的镇痛方法。

1.3 监测指标 病人术后48h内的血压(BP)、心率(HR)、脉搏氧饱和度(SpO2)、呼吸频率(RR)的变化情况;术后镇痛、镇静评分;镇痛并发症;PCIA治疗的满意度评价。

1.4 统计分析 采用SPSS13.0统计学软件进行统计学分析,计量资料采用(±s)表示,采用t检验进行比较;计数资料以率表示,采用χ2检验进行比较。

2 结果

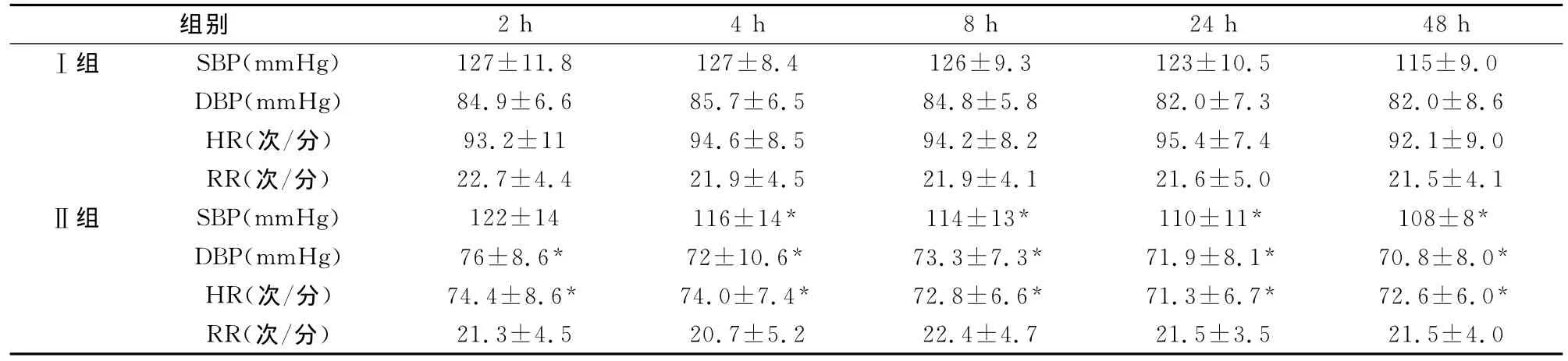

两组患者的年龄、体重、手术时间、术中芬太尼的用量及术中输液量无统计学差异。术后2h、4h、8h、24h及48h各时间点的SBP、DBP、HR比较(见表-1),血流动力学实验组较对照组更为平稳,全部病例术后均未发生明显的呼吸抑制,SpO2均波动于93%-99%之间。

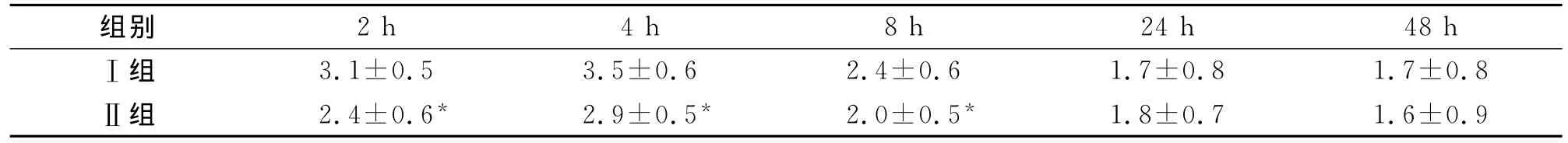

术后2-8h内镇痛 VAS评分比较(见表-2),实验组明显优于对照组,而术后24-48hVAS评分两组相比未见统计学差异。术后48h内两组各时间点镇静分级无明显差异。

术后恶心、呕吐的发生率的比较,对照组明显多于实验组,两组患者无一例发生呼吸抑制。患者对PCIA的满意度,对照组和实验组满意率分别为80%、95%,实验组明显高于对照组。

表1 术后各时间点的心血管稳定性的比较(±s,n=40)

表1 术后各时间点的心血管稳定性的比较(±s,n=40)

*与Ⅰ组相比,P<0.05

2h 4h 8h 24h 48hⅠ组 SBP(mmHg)组别127±11.8 127±8.4 126±9.3 123±10.5 115±9.0 DBP(mmHg) 84.9±6.6 85.7±6.5 84.8±5.8 82.0±7.3 82.0±8.6 HR(次/分) 93.2±11 94.6±8.5 94.2±8.2 95.4±7.4 92.1±9.0 RR(次/分) 22.7±4.4 21.9±4.5 21.9±4.1 21.6±5.0 21.5±4.1Ⅱ组 SBP(mmHg) 122±14 116±14* 114±13* 110±11* 108±8*DBP(mmHg) 76±8.6* 72±10.6* 73.3±7.3* 71.9±8.1* 70.8±8.0*HR(次/分) 74.4±8.6* 74.0±7.4* 72.8±6.6* 71.3±6.7* 72.6±6.0*RR(次/分) 21.3±4.5 20.7±5.2 22.4±4.7 21.5±3.5 21.5±4.0

表2 术后不同时间点两组患者镇痛VAS评分比较(x¯±s,n=40)

3 讨论

术后疼痛是一种复杂的生理反应,它将对病人的身体和精神造成双重的伤害。术后镇痛不足将会造成患者因疼痛而精神烦躁,严重时会发生术后躁动;同时交感神经系统兴奋,使心率加快、血压升高、呼吸急促,继之影响到内分泌系统、消化系统等[1],这都将直接或间接地影响着患者的术后恢复。

右美托咪定作用于脑和脊髓的α2肾上腺素能受体(α2-AR),与美托咪定相比,它对中枢α2-肾上腺素受体激动的选择性更强,对α2-肾上腺素受体的亲和力是可乐定的8倍[2]。它的主要作用是抑制神经元放电,产生镇静、镇痛、抑制交感活动的效应,其它作用还包括止涎、抗寒战和利尿等。

右美托咪定的镇痛作用主要是作用于脊髓后角突触前和中间神经元突触后膜α2肾上腺素能受体,使细胞膜超极化,抑制疼痛信号向脑的传导。此外还通过中枢水平产生作用:与脑干蓝斑的α2受体结合后,终止了疼痛信号的传导;抑制下行延髓-脊髓去甲肾上腺素能通路突触前膜P物质和其他伤害性肽类的释放,产生镇痛作用。国外一些动物实验表明:全身和椎管内应用α2-AR激动剂能减轻动物对刺激的行为反应。实验证明[3]:椎管内应用可乐定、右美托咪定能加强全身或椎管内应用阿片类药的抗伤害性刺激作用。而单独应用右美托咪定虽然不能减轻疼痛强度,但能够减轻疼痛引起的不愉快情感。右美托咪定与阿片类药物有协同作用,围术期可以减少阿片类药物的用量[4,,3],这可能是它具有镇痛作用的临床依据。也有人认为右美托咪定在全身用药达到中重度镇静效果的剂量时可产生轻度的止痛效果。但右美托咪定的这种镇痛作用不是剂量依赖性的,即达到一定剂量后具有封顶效应。此外,右美托咪定还能显著的减少术后恶心呕吐、躁动、寒战的发生[6,7]。

本实验采用右美托咪定辅助舒芬太尼用于术后镇痛的主要原因:①右美托咪定作为一种麻醉辅助用药,主要作用于脑和脊髓的α2-AR,抑制神经元放电,同时产生镇静、镇痛、抑制交感神经活动的作用。尤其是其用于术后镇静的作用,可以使患者术后更加舒适,提高患者对PCIA的满意度;②右美托咪定可减少阿片类镇痛药的用量,二者同时应用时相互起协同作用;③右美托咪定导致呼吸抑制的发生率较低,在适当剂量下用于术后镇痛相对安全;④右美托咪定的另一个优点是它能有效地抑制术后寒战、降低恶心呕吐的发生率。

本实验结果表明右美托咪定辅助舒芬太尼在用于全麻术后PCIA时,镇痛效果确切,镇静程度适度,且不良反应小,但应注意随着用量加大,警惕过度镇静和右美托咪定引起的低血压等严重不良反应。作为一种麻醉辅助用药,右美托咪定具备了很多优点,但是应注意选择适当的患者和适当的给药剂量。

[1]刘先国.外周神经损伤引起病理性疼痛的机制[J].中山大学学报,2009,11(6):641.

[2]Khan ZP,Ferguson CN,Jones RM,Alpha-2and imidazoline receptor agonists:their pharmacology and therapeutic mole[J].Anesthesia,1999,54:146.

[3]Kanazi GE,Aouad MT,Jabbour-Khoury SI,et al.Effect of lowdose dexmedetonidine or clonidine on the characteristics of bupivaraine Spinal block[J].Acta Anesthesiol Scand,2006,50:222.

[4]Scheinin B,Lindgren L,Randell T,et al.Dexmedetonidine attenuates sympathoadrenal responses to tracheal intubation and reduces the need for thiopentone and peroperative fentanyl[J].Br J Anaesth,1992,68:126.

[5]Yildiz M,Tavlan A,Tunur S,et al.Effect of dexmedetonidine on haemodynamic responses to laryngoscopy and intubation:perioperative haemodynamics and anaesthetic requirements[J].Drugs RD,2006,7:43.

[6]Evert TJ,Hall JE,Bamey JA,et al.The effects of increasing plasma concentration of dexmedetonidine in humans[J].Anesthesia,2000,93(2):382.

[7]Doufas AG,Lin CM,Suleman MI,et al.dexmedetonidine and meperidine additively reduce the shivering threshoulld in humans[J].strokes,2003,34:1218.