康复训练治疗脑卒中偏瘫肩关节半脱位疗效及副作用研究

2013-11-22石翠霞谢瑞娟唐文明和中月杨艳玲

石翠霞,谢瑞娟,唐文明,和中月,杨艳玲,陈 璐

肩关节半脱位是脑卒中偏瘫患者常见的并发症之一,该病多数在脑卒中发病3周内,特别是偏瘫侧上肢弛缓状态下发生,发病率达40.9%~70.0%[1]。是导致肩痛、肩关节活动受限等一系列相关并发症的重要因素,严重影响患者上肢功能的恢复,如治疗不及时,恢复困难,甚至使患者留下残疾[2]。康复训练是治疗肩关节半脱位的有效措施,但训练不规范可出现副作用,影响训练效果。我科对2007年2月—2009年1月收治的全部脑卒中偏瘫伴肩关节半脱位的患者,进行了3个月的康复训练治疗,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床设计及研究对象 前瞻性观察2007年2月—2009年1月来我院康复科接受康复治疗的门诊和住院的全部脑卒中偏瘫肩关节半脱位患者。排除外伤、其他原因等造成的肩部疾病,排除第二次脑卒中发病患者,所有患者就诊前均未进行系统的康复训练。根据N=400×Q/P计算样本量[3]。脑卒中诊断标准为1995年全国第四次脑血管病会议的诊断标准[4];偏瘫肩关节半脱位的诊断标准依据中国康复医学诊疗规范[5]。

1.2 康复训练方法

1.2.1 矫正肩胛骨的位置 ①良肢位摆放:仰卧位,患肩垫起以防肩后缩,患侧上肢伸展稍外展,前臂旋后,腕关节和手指伸展;患侧卧位,患肩充分前伸,避免患肩受压和后缩,患肘伸展,前臂旋后,腕关节背伸,手指伸展;健侧卧位,患肩充分前伸,肘和腕伸展,整个上肢置于前面的枕头上;坐位时,患肢伸直,放在前面的桌子上;站立或行走时,避免患肢自然下垂。②Bobath握手:双手交叉,双上肢充分上举,这样使肱骨头又可回到关节盂内,应多次反复进行,卧位、坐位均可。③活动肩胛带:手法纠正肩胛骨的位置,使肩胛骨充分前屈、外展、上抬并向上旋转。

1.2.2 刺激肩关节周围起稳定作用的肌肉 ①牵拉反射:治疗者一手支撑患臂伸向前,另一手轻轻向上拍打肱骨头,肘的牵拉反射可使三角肌和冈上肌的张力及活动性增加。②快速刺激:在冈上肌、三角肌、肱三头肌上由近及远快速摩擦或在做主动活动之前,用冰块做快速摩擦等。③患肢负重训练:患者坐位,患侧上肢负重,健手协助控制患侧肘关节伸展,头转向患侧,体重向患侧上肢转移。④肩胛带抗阻力训练:健侧卧位,患侧肩关节屈曲,肘关节伸展,前臂旋前,腕关节背伸。治疗者握患手,沿上肢纵轴向肩关节处施加压力,患者予以对抗。⑤患肢持球控制训练:患者坐在治疗台前,台上放置篮球,患手放在球上控制不动,对控制有困难的患者可以协助患手保持腕关节背伸及远端固定。

1.2.3 维持肩关节无痛范围内的被动运动 在不损伤关节及周围结构的前提下保持肩关节无痛性全范围的被动运动。在整个运动过程中治疗者都要保证肱骨头在盂肱关节中的正确位置。

1.3 观察项目 采用下列指标评估患者的疗效获益及副作用。1.3.1 肩关节半脱位程度分级[6]康复训练前后双侧肩关节摄取X线片,测量X线片肩峰至肱骨头之间的距离。Ⅰ度:X线检查示肱骨头和肩胛盂之间的间隙增宽10mm~15mm,上肢下垂时不伴有疼痛;Ⅱ度:肱骨头和肩胛盂之间的间隙增宽15mm~20mm,伴有轻度疼痛;Ⅲ度:肱骨头和肩胛盂之间的间隙增宽20mm以上或有明显向下脱位,上肢下垂时疼痛明显;复位为0度:症状体征消失,患侧肩正位X线片显示肩峰与肱骨头之间的间隙<14mm。

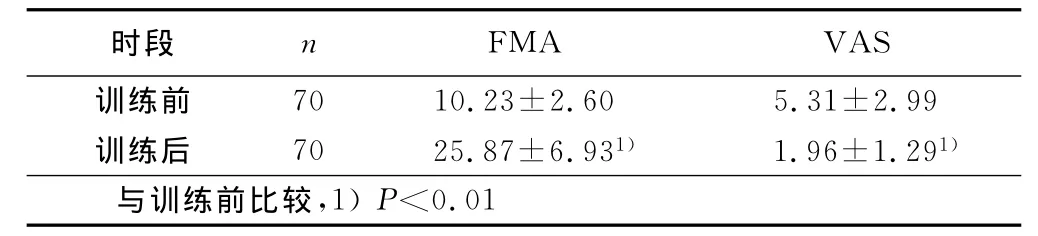

1.3.2 采用Fugl-Meyer评分法(FMA) 评定上肢运动功能;采用视觉模拟评分法(VAS)评定肩关节疼痛,设定线段长度10 cm,让患者根据自己的疼痛程度用笔在线段上划上相应的点以反映其疼痛程度,分数越高疼痛越严重。

1.3.3 患者自我报告系统 评价治疗期间的副作用。

1.4 统计学处理 采用SPSS17.0软件分析。计量资料以均数±标准差(x±s)表示,干预前后比较,采用t检验;分类资料作χ2检验或Fisher确切概率法分析。

2 结 果

2.1 一般资料 70例患者中男性39例,女性31例,年龄53.51岁±11.50岁;病程25.26d±4.54d;脑出血31例,脑梗死39例;左侧偏瘫36例,右侧偏瘫34例。

2.2 肩关节半脱位情况 70例患者经过3个月的康复训练,肩关节半脱位有不同程度的改善,20例Ⅰ度患者16例复位;38例Ⅱ度患者9例复位,22例转为Ⅰ度;12例Ⅲ度患者,3例转为Ⅰ度,5例转为Ⅱ度。复位率35.71%,总有效率为78.57%,康复训练前后肩关节半脱位比较,有统计学意义(χ2=44.41,P<0.01)。

2.3 FMA及VAS评分 康复训练后,FMA评分较训练前明显提高(P<0.01),VAS评分较训练前明显降低(P<0.01)。详见表1。

表1 康复训练前后FMA、VAS评分(x±s) 分

2.4 不良反应 70例病例有2例在训练初期出现肩关节旋肌袖损伤,发生率2.86%。表现为训练后肩部疼痛加重,程度较轻,经中频电疗5d~7d后疼痛缓解。

3 讨 论

正常情况下,肩关节的稳定性依赖于肩胛骨关节盂与肱骨头之间特殊的位置关系所形成的“锁定机制”,同时盂肱关节周围肌肉的稳定支持,关节囊及韧带遭到破坏,变得松弛、延长使肱骨头脱出关节囊导致肩关节半脱位。随着痉挛的出现,引起肩胛骨后撤和肱骨内收内旋,影响了肩关节的协调运动,在上举和外展等运动时造成肩部软组织受压和疼痛。

康复训练能有效地改善肩关节半脱位及所致的功能障碍[6]。通过矫正肩胛骨的位置避免了异常肌张力的形成和强化,防止了肩胛骨后缩、下移和内收,使关节盂位置正常,恢复肩关节的锁定机制。当患者坐位时患肢的本体感负重可明显改善半脱位及产生的疼痛,此法刺激本体感受器可改善伸屈肌间平衡,增加了患肢的稳定性[7]。快速刺激、牵拉反射、关节压缩等技术可刺激肩关节周围固定肌的活动和张力,调节改善肩胛带肌张力的不平衡。在不损伤关节及周围结构的前提下,进行肩关节无痛范围内的被动活动和完全活动,对肩关节功能恢复可起到促进作用。

70例患者经过3个月的康复训练,肩关节半脱位复位率达35.71%,总有效率78.57%,训练前后有统计学意义;FMA评分较治疗前显著提高(P<0.01),VAS评分较治疗前显著降低(P<0.01)。康复训练能明显改善肩关节半脱位,提高患侧上肢的运动功能,减轻肩关节疼痛,是肩关节半脱位有效的治疗方法。本组70例病例有2例在训练初期出现肩关节旋肌袖损伤,发生率2.86%,经询问因患者过度训练所致,提示康复训练要有专业的治疗师完成,同时应加强对患者及家属的康复教育,避免副作用的发生。

[1] 蔡成欢,冯尚武.综合康复治疗对脑卒中后肩关节半脱位的疗效观察[J].中国康复医学杂志,2009,24(11):1041.

[2] 方定华,陈小梅,李漪,等.脑血管病的临床与康复[M].上海:上海科学技术文献出版社,2001:84.

[3] 施侣元,李立明,叶冬青.流行病学[M].北京:人民卫生出版社,2006:47.

[4] 全国第四届脑血管病学术会议.脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分标准[J].中华神经科杂志,1996,12(6):381-383.

[5] 中华人民共和国卫生部医政司.中国康复医学诊疗规范[M].下册.北京:华夏出版社,1999:83.

[6] 李爱东,刘洪涛,黄宗青,等.综合康复治疗脑卒中偏瘫患者肩关节半脱位的疗效[J].中国康复理论与实践,2006,12(8):673.

[7] 缪鸿石.康复医学理论与实践[M].上海:上海科学技术出版社,2000:643.