藏、汉、裕固族中学生应对方式与性格倾向的关系——基于多民族混合学校学生心理素质的研究

2013-11-12张海霞

张海霞

(天水师范学院 教育学院,甘肃 天水 741001)

1 问题的提出

近些年来,随着人们对心理健康的不断关注与深入研究,在应激源与心理健康之间起中介作用、对心理健康有重要影响的应对方式,逐渐成为学者们关注和研究的热点。国内学者沈德立等[1]在分析国内外研究的基础上提出了“心理健康素质”这一概念,并把个体的应对风格归为心理健康素质的一个重要方面。由于应对本身的复杂性,国内外许多学者从不同的角度对其进行界定,但都强调应对是为了缓解压力而采取的行动,可以是行为的,也可以是认知的,可能是有效的,也可能是无效的。因此,一般认为应对方式是人们为了对付内外环境要求及其相关的情绪困扰而采取的手段、方法和策略,它是个体内在的稳定因素和外界环境因素交互作用的结果。[2]

应对方式的选择与个体的身心健康紧密相关。Motsushima[3]发现,高水平的应对方式能增进积极情感,导致低水平的身体症状;低水平的应对方式能增加消极情感,导致高水平的身体症状。何晓燕等[4]调查发现个体越是采用情绪应对的方式,心理健康状况越差。陈树林等[5]研究表明,积极的应对方式会减少抑郁、焦虑障碍的产生,消极的应对方式会促使焦虑、紧张、抑郁等情绪障碍的产生。中学阶段不仅是个体身心发展的关键时期,也是个体应对方式发展的关键阶段,中学阶段的青少年具有很大的可塑性。因此,研究中学生的应对方式具有十分重要的意义。

最初的研究将应对作为一个过程,后来逐渐发现应对具有跨情境和跨时间的稳定性,个体在不同的情境下会采取自己一贯的、偏好的应对方式。近期一些研究者从人格特质的角度出发,认为应对是个体面对刺激情境时人格特质的体现,人格特质具有跨情境的稳定性,应对也就有跨情境的稳定性。[6]在人格各方面,性格因其特殊性占有重要的地位。关于性格类型的划分,较常见的是荣格提出的“性向说”,即根据个体心理活动倾向于外部还是内部把人的性格划分为外向型、中间型和内向型。许多研究发现外向型性格的个体更多采用积极的应对方式,内向型性格的个体更多采用消极的应对方式。[7-9]

目前关于中学生应对方式的研究,主要是以汉族中学生为被试群体,探讨性别、年级、年龄、应激源强度、人格特征等与应对方式的关系,较少研究其他民族特别是裕固族这个甘肃特有的少数民族的中学生。我国是个多民族国家,各民族不同的文化及生活习惯形成其自身的特点。作为裕固族和藏族聚居地的甘肃省肃南裕固族自治县,它拥有悠久壮丽的民族文化,丰富多彩的民俗风情,复杂多样的地形地貌,农、牧等多种经济类型并存。民族传统文化的变迁与现代文化的发展都潜移默化地影响着他们民族心理的形成与发展。因此,裕固族和藏族中学生表现出的人格特征可能不同于汉族中学生,在面临压力与困难时,他们选择的应对方式可能也不同于汉族中学生。在社会和学校日益重视心理健康教育的今天,探讨少数民族地区藏族、汉族和裕固族中学生应对方式的特点及与性格倾向的关系,对丰富和完善心理健康教育理论具有重要意义,同时也为民族心理学的跨文化研究积累资料,为民族教育的改革与发展提供心理依据,为不同民族中学生应对方式的干预和训练提供理论和实践指导。

2 对象与方法

2.1 对象

在甘肃省肃南裕固族自治县肃南中学抽取了328 名中学生进行调查,共发放问卷328 份,回收有效问卷318 份,回收率为96.5%,其中藏族97人,汉族116 人,裕固族105 人;年龄13~20 岁之间,平均15.9±1.62岁。

2.2 工具和方法

姜乾金编制的《特质应对方式问卷》。该问卷包括两个因子,即积极应对和消极应对,每个因子包括10个条目,采用1~5等级记分。所有条目在各自因素上的负荷均大于0.45,消极应对和积极应对的相关为-0.09,消极应对和积极应对的重测系数分别为0.75和0.65,消极应对和积极应对的克伦巴赫α系数分别为0.69和0.70.

《第一套性向测验》,该问卷共有50 个条目,用0~2三级记分,其中奇数条目正向计分,偶数条目反向计分。总分(性向指数)为各条目得分之和,由总分就可以了解一个人内倾或外倾的程度。性向指数在0~9 之间为内向型,在20~39之间为偏内向型,在40~59之间为中间型(混合型),在60~79之间为偏外向型,在80~100之间为外向型。

2.3 施测

采用团体施测法,以班级为单位,由心理学专业研究生负责测查。将学生集中后,在同一指导语下,由学生自己填写,作答完毕后当场收回所有问卷。

2.4 数据分析

将问卷筛选、编号后,核对录入。所有数据都采用SPSS16.0软件进行统计分析。

3 结果

3.1 中学生应对方式与性格倾向的相关

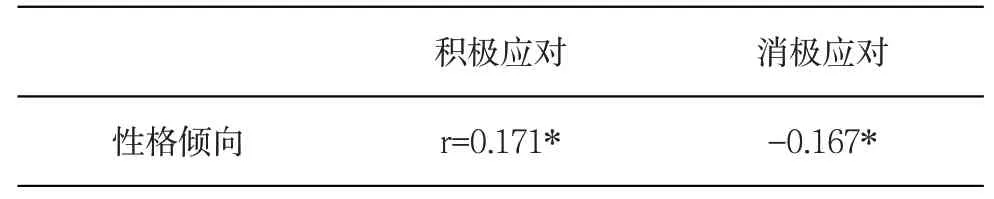

对318名藏族、汉族和裕固族的应对方式得分和性格倾向得分进行相关分析,结果表明性格倾向与积极应对显著正相关、与消极应对显著负相关。(见表1)

表1 性格倾向与应对方式的相关

3.2 不同性格倾向中学生在应对方式上的差异比较

根据性向指数将中学生分为偏内向型、中间型和偏外向型三种性格类型。首先,比较这三种性格倾向的中学生在应对方式上的差异,结果显示偏内向型中学生的消极应对得分显著高于积极应对得分,中间型和偏外向型中学生的积极应对得分显著高于消极应对得分。其次,比较各应对方式上不同性格倾向中学生的差异,结果为在消极应对上,偏内向型中学生得分显著高于中间型和偏外向型中学生得分;在积极应对因子上,偏内向型中学生得分显著低于中间型和偏外向型中学生得分。

3.3 中学生应对方式在民族、性别、家庭所在地、是否独生子女上的差异

总体上,中学生的应对倾向是积极的,积极应对得分显著高于消极应对得分。民族方面,藏族、汉族和裕固族中学生的积极应对得分都显著高于消极应对得分;三个民族的中学生在积极应对上无显著差异,在消极应对上藏族中学生得分显著低于汉族中学生得分。

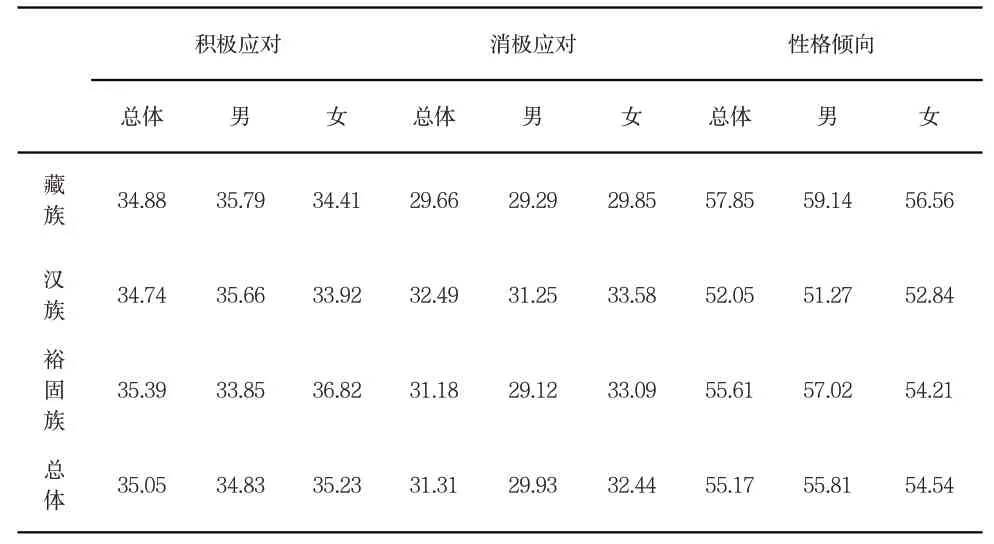

性别方面,整体上男女中学生在积极应对上无显著差异,在消极应对上男生得分显著低于女生得分。不同民族间的差异情况为:积极应对上,裕固族女生得分显著高于裕固族的男生和汉族女生得分;消极应对上,裕固族女生得分显著高于裕固族男生得分,藏族女生得分显著低于汉族女生和裕固族女生得分。(见表2)

表2 不同民族、性别的中学生在应对方式和性格倾向上的得分

家庭所在地方面,整体上农村和城镇中学生在积极应对和消极应对上无显著差异。各民族间的差异为:积极应对上,裕固族城镇中学生得分显著高于裕固族农村中学生和汉族城镇中学生得分;消极应对上,藏族城镇中学生得分显著低于藏族农村中学生和裕固族城镇中学生得分,汉族农村中学生得分显著高于裕固族农村中学生得分。

是否独生子女方面,整体上独生子女与非独生子女在积极应对和消极应对上都无显著的差异,各民族之间也无显著差异。

3.4 中学生的性格倾向在民族、性别、家庭所在地、是否独生子女上的差异

对三个民族中学生的性格倾向得分排序,依次为藏族(57.85)、裕固族(55.61)、汉族(52.05),并且藏族和裕固族中学生得分显著高于汉族中学生得分。在性别、家庭所在地和是否独生子女方面,都没有显著的差异。

4 讨论

4.1 中学生性格倾向的特点

本研究表明,藏族和裕固族中学生比汉族中学生显著外向,而在性别、家庭所在地和是否独生子女方面,性格倾向的差异性都不显著。这可能是由于生活习惯和文化传统造成的。肃南裕固族自治县的藏族和裕固族是传统的游牧民族,长期的游牧生活使他们经常会面临很多的困难和挫折,他们一方面去适应外部的艰苦环境,另一方面又着手改造外部环境。这种特定的生存环境,造就了他们勇敢勤劳、热情、豪放、真诚、守信、讲义气、乐于助人、外向的民族个性。汉族以农耕文化为主,农业耕种是其主要的生产方式,土地是主要的生产要素。由于长期坚持不懈地在土地上耕耘劳作,使他们形成了坚韧不拔、吃苦耐劳的精神,忠恕、仁爱的交往态度,严谨、缜密的思维方式以及知足、安分、勤劳、内向的民族性格。

4.2 应对方式与性格倾向的关系

本研究表明,性格倾向与应对方式有显著的相关,性格外向的中学生采用较多的积极应对方式和较少的消极应对方式,性格内向的中学生采用较多的消极应对方式和较少的积极应对方式。外向性格的人心理活动倾向于外部世界,情感表露在外,热情奔放、当机立断、独立自主、善于交往、善于宣泄,多利用外部资源来面对挫折,多采取一些积极的应对方式以减轻压力。内向性格的人心理活动倾向自身内部,自我剖析、做事谨慎、深思熟虑、疑虑困惑、沉静孤僻、交往面窄,多从自身寻找应对挫折的方法,多采用一些如退避、幻想、忍耐、发泄等消极的不成熟的应对方式。

5 结论

5.1 中学生的性格倾向与应对方式显著相关,性格倾向对应对方式有显著的影响。

5.2 总体上,中学生的应对倾向是积极的,积极应对得分显著高于消极应对得分。

5.3 总体上,中学生的应对方式在民族和性别上差异显著,在家庭所在地和是否独生子女上无显著差异。不同民族中学生的应对方式在性别和家庭所在地上存在显著差异,在是否独生子女上无显著差异。

5.4 中学生的性格倾向在民族上差异显著,在性别、家庭所在地、是否独生子女上无显著差异。

6 建 议

不同的应对方式对心理健康的影响是不一样的,积极的应对方式有利于个体的心理健康,消极的应对方式不利于个体的心理健康。本研究显示藏族、汉族和裕固族中学生总的应对倾向是积极的,这说明中学生应对压力和挫折的能力趋于成熟,但是本研究也发现各民族中学生的消极应对得分高于以往的许多研究,因此中学生应对挫折的能力还有待于进一步的提高。对学校教育工作者和父母而言,可以通过以下几点来提高中学生应对挫折的能力。

6.1 培养中学生优良的性格

本研究发现,外向型性格的中学生比内向型性格的中学生更多采用积极的应对方式,更少采用消极的应对方式。因此,培养中学生良好的性格能有效地改善中学生的应对方式,进而促进中学生的心理健康。在培养中学生良好性格时,首先要了解不同民族、不同性别、不同年龄阶段中学生的性格特点及存在的问题,针对不同的问题,采用不同的方法。其次,对有性格缺陷的中学生,要通过开展多种形式的教育让他们形成正确的人生观和价值观,要进行积极地引导和示范使他们正确认识和勇于面对自己的问题,要经常组织各种活动并鼓励他们积极参与,要及时强化积极行为让他们体验到成就感,促使他们不断完善自己的性格。第三,教育者自身素质要不断提升。学生最初都是模仿父母及老师的处事风格和行为方式,不断提升教育者的自身素质可以促使学生形成良好的性格。

6.2 进行应对方式干预训练

本研究中,中学生的消极应对得分高于许多相关的研究,因此有必要采取一些措施来减少中学生的消极应对并增强中学生的积极应对,应对方式干预训练对改善学生应对方式有显著的效果。在设计干预活动时从中学生的知情意等多方面考虑,使干预训练更加有效。在开展干预训练时,针对中学生的特点,多采用一些活动,如角色扮演、模仿、行为训练、分组讨论等学生乐意接受的有效方法,并让中学生全身心地投入,并引导中学生进行思考。对干预效果评估时,要从中学生认知评价能力的提高情况、自我效能的增强情况、消极情绪的改善情况、应对能力和适应行为的增强情况等多方面入手,综合评价。

6.3 增强中学生的自我效能感

自我效能感和压力应对是交互作用的,自我效能感的高低会影响个体应对压力的方式。个体拥有较高的自我效能时,会倾向于采用积极的应对方式,当这种应对方式有效地解决了所面临的问题和压力时,会反过来增强个体的自我效能感。同样的,当个体拥有较低的自我效能时,会倾向于采用消极的应对方式而无助于问题的解决,这将进一步导致个体对自我能力的怀疑,降低自我效能感。很多情况下由于学生自我效能较低,缺乏自信心,会把问题放大,这使他们不去关心如何解决问题,而是想象可能到来的失败,由此产生更大的压力,损害了他们已有能力的发挥。因此,在对学生进行自我效能训练时,要确定合适的具体可行的目标和有效的训练计划,并应有详细、及时的反馈信息。同时采用积极暗示、榜样示范、言语说服、身体机能恢复等方法防止学生在训练过程中产生高原现象和习得性无助。

6.4 完善中学生的支持系统

良好的社会支持能提高个体的应对能力,降低压力的不良影响。中学生要改善自己的应对方式、提高自己的应对能力,在利用自身资源的同时要构建强大的社会支持系统。因此,帮助中学生学会发掘自身资源、建立完善的社会支持系统是提高中学生应对能力的重要方法。在提升中学生对自身资源利用度的同时,加强中学生与家庭成员、朋友、老师、同学间的沟通,建立和维护良好的人际关系,并重视校园文化建设,营造良好的校园氛围和宽松的学习环境。另外,通过社会实践活动来增强中学生与社会间的联系,提高中学生的社会参与程度和社会适应性能力。

[1]沈德立,马惠霞,白学军.青少年心理健康素质调查表的编制[J].心理发展与教育,2007,(1):107-111.

[2]刘贤臣,刘连启,等.青少年应激性生活事件和应对方式研究[J].中国心理卫生杂志,1998,(1):46-49.

[3]MATSUSHIMA,SHIOMI.Social self-efficacy and interpersonal stress in adolescence[J].Social Behavior and Personality,2003,(4):323-330.

[4]何晓燕,赵国秋,等.中学生心理健康状况与应对方式的相关分析[J].中国健康教育,2010,26(10):745-748.

[5]陈树林,郑全全,潘健男,等.中学生应对方式量表的初步编制[J].中国临床心理学杂志,2000,8(4):211-237.

[6]WASTON D,HUBBARD B.A daptational style and dispositional structure:Coping in the context of the big five model[J].Journal of Personality,1996,64:737-765.

[7]胡军生,王登峰,滕兰芳.人格和应对方式与心理健康的关系[J].西南大学学报(社会科学版),2007,33(6):28-31.

[8]陈红,黄希庭,郭成.中学生人格特征与应对方式的相关研究[J].心理科学,2002,25(5):520-523.

[9]李育辉,张建新.中学生人格特质——主观应激与应对风格之间的关系[J].心理学报,2004,36(1):71-77.