阴茎疣状癌的临床诊疗

2013-11-04蔡科科王建民韩瑞发白铁男

蔡科科,王建民,汤 洋,韩瑞发,白铁男

(天津医科大学第二医院泌尿外科,天津市泌尿外科研究所,天津 300211)

阴茎疣状癌临床上很少见,属于低度恶性、高分化的鳞状细胞癌,易误诊。2005年9月-2012年9月我院共收治5例,报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 本组5例,年龄51~77 岁,平均65岁。患者有阴茎肿物病史1~48(平均24.3)月,3例患者病变初期在外院曾误诊为尖锐湿疣进行不恰当治疗,另2例患者入院前未做任何治疗。4例患者既往有包皮过长病史,其中2例为包皮环切术后,5例患者均否认冶游史。

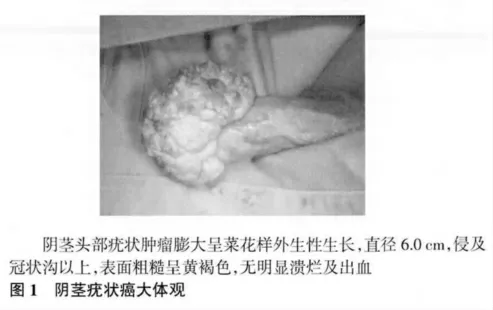

5例中,2例肿物较小局限于龟头呈弥漫性突起,1例基底位于包皮及龟头肿物致包皮外翻肿胀,另2例阴茎头部肿块较大,明显呈菜花状外生型生长,其中1例肿瘤直径为6.0 cm 侵及冠状沟以上(图1)。瘤体表面有不同程度的淡黄色分泌物覆盖,质地较脆,无明显溃烂及渗出,触之可出血,无明显触痛。B 超提示1例患者左侧腹股沟淋巴结肿大,最大1.9 cm×0.9 cm;1例患者双侧腹股沟多个淋巴结肿大,最大1.0 cm×0.6 cm,活动度可,无明显触痛。余3例患者未扪及肿大淋巴结。5例患者常规实验室检查及梅毒确诊实验(TPPA)和人类乳头状瘤病毒(HPV)都未见明显异常;胸部X 线片、B 超、CT 检查等均未提示肿瘤远处转移。

1.2 治疗方法 5例中,2例肿瘤局限于龟头且瘤体较小者(直径<2.0 cm)行肿瘤局部切除术,1例肿瘤基底位于包皮及龟头患者接受包皮环切+肿瘤局部切除术;另1例肿瘤位于阴茎头且瘤体较大者(直径>2.0 cm)及1例肿瘤侵犯冠状沟以上者,且都伴有腹股沟淋巴结肿大均行阴茎部分切除+腹股沟淋巴结活检术。患者均未行放化疗。

2 结果

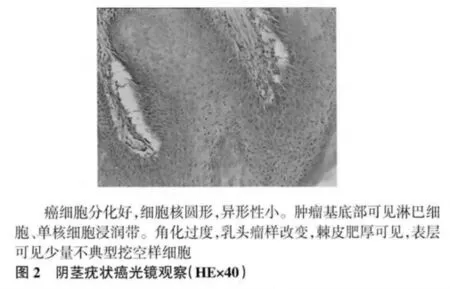

5例患者术前均请皮肤科会诊,3例疑是尖锐湿疣;均行组织活检病理,4例肿瘤标本镜下显示为肿瘤细胞分化好,异形性小,淡伊红胞质丰富,核分裂少见,表皮角化过度伴角化不全,上皮呈棒样指状突起,部分区域呈乳头状瘤样结构,棘层肥厚,部分表皮细胞胞质呈空泡状,核固缩,肿瘤基底部呈球茎状或鼓槌状推进式生长,界限清楚,基膜完整,周围间质可见散在淋巴细胞、单核细胞浸润带(图2);另1例肿瘤标本回报为鳞状细胞癌。而术后切除标本病理回报5例均为阴茎疣状癌,断端未见癌侵,活检腹股沟淋巴结均报告为炎性增生,未见转移癌(0/6)。1例行肿瘤局部切除术患者在随访10个月后阴茎龟头处肿瘤复发,予活检证实,进一步行阴茎部分切除术后,随访4年患者健在,再无肿瘤复发或转移迹象;其余4例患者随访7~81(平均38.6)月,均无瘤生存。随访中5例患者排尿情况均良好,另2例患者性生活尚满意。

3 讨论

3.1 阴茎疣状癌的流行病学及病因学特点 阴茎疣状癌可发生于任何人种、任何民族的男性[1]。国内可查文献记载发病年龄为22~82(平均49.8)岁。发病率不详,最新文献统计阴茎疣状癌的发生占所有阴茎恶性肿瘤的3%~8%;占阴茎鳞状细胞癌的5%~16%[2],本组比例为10.4%(5/48)。诱发因素包括包皮过长,卫生条件差,包茎和慢性感染等。有学者称包茎且未接受包皮环切是本病的一个重要危险因素,同时在出生后不久即行包皮环切术的民族中该病的发病极为少见[1]。但是,到目前为止一直没有系统的多案例针对性病因学研究。Kanik 等[3]描述了一名曾在婴儿时就行割礼的37 岁的白人男子发生阴茎疣状癌,这说明在即使没有包皮过长或包茎等解剖学异常诱发因素的男性身上阴茎疣状癌仍可发生。因此,新生儿包皮环切术对预防阴茎疣状癌的作用目前还不清楚。本文5例中,包皮过长或包茎的4 人都未曾接受新生儿割礼。此外,根据早先的研究,认为与尖锐湿疣一样,疣状癌可能是病毒感染引起。有学者应用原位杂交及PCR 技术在这些肿瘤中发现HPV 的DNA,进而他们结论HPV 的感染,尤其是低风险的类型,HPV-6 和HPV-11,在疣状癌的发病机制中发挥了至关重要的作用[4]。然而,其他系列研究还没有发现阴茎疣状癌与HPV 之间的显著关联[5]。本组研究的5例患者均未有HPV 感染的证据。

3.2 阴茎疣状癌的临床特点 临床上,阴茎疣状癌的外部表现与尖锐湿疣和鳞状细胞癌相似,主要表现为源于包皮内板或是龟头的阴茎肿块,常呈肉赘状、乳头状或菜花样生长,常破溃并伴恶臭,可生长于阴茎的任何部位,多见于头部。肿瘤呈局部推进式缓慢生长,但也可以覆盖整个阴茎头部甚至侵及体部。病变早期,患者多无明显不适主诉,当伴有感染时患者可感病变部位烧灼及疼痛感,也可伴有腹股沟淋巴结肿大。患者能正常排尿,且多能维持正常的勃起,甚至能进行性生活。患者既往多有包茎或包皮过长的病史,不良性接触史少有。本组5例中3例患者入院前曾被诊断为尖锐湿疣而误治,2例伴有淋巴结肿大,4例有不同程度的包皮过长或包茎。回顾性分析15年来国内已报道92例阴茎疣状癌患者的临床资料,肿瘤直径为0.4~8.0 cm,平均2.86 cm。肿瘤基底位于包皮占22.83%(21/92),局限于龟头占54.35%(50/92),侵冠状沟及以上占19.56%(18/92),侵犯阴茎海绵体占3.26%(3/92)。患者主诉发现阴茎外生性肿块71例,阴茎局部硬结20例,排尿不畅1例。有包茎或包皮过长病史29例。腹股沟可触及增大淋巴结15例。明确有尖锐湿疣病史7例,有梅毒病史3例。可见,阴茎疣状癌的临床表现无明显特异性。

3.3 阴茎疣状癌的诊断及鉴别诊断组织活检病理是诊断此病的好方法。显微镜下,疣状癌组织病理学特征性表现为上皮呈棒样指状突起,基底部和周边部呈球茎状或鼓槌状推进式生长,基膜常完整。周围间质可见散在的淋巴细胞浸润。在生殖系统肿瘤的TNM 分期中被定为Ta 期[1]。而本研究复习文献报道92例,根据Murrell 和Williams 分期法91例为Ⅰ期,仅1例为Ⅱ期;按阴茎癌UICC TNM分期(1987)Ta 21例,T168例,T23例;这可能与国内以往患者卫生保健意识差及医生对本病的认识欠缺导致疾病发展甚至恶化有关。阴茎疣状癌需与以下疾病鉴别:(1)巨大尖锐湿疣:疣状癌和巨大尖锐湿疣是相同或不同的肿瘤,仍存在争议。当病灶范围较大时,二者极为相似。疣状癌中缺乏HPV,这是与巨大尖锐湿疣最主要的区别。(2)鳞状细胞癌:阴茎的鳞癌镜下细胞明显核异形,核分裂象多见,基底膜破坏,往往伴有局部淋巴结转移,与疣状癌有显著区别。但是,临床活检如不能取到肿瘤深部组织,病理医师往往不能诊断疣状癌。此时,如患者的临床表现、生物学行为提示疣状癌可能,应重复多次活检,尽量取到肿瘤周边部和基底部组织。对于诊断困难的病例,还可通过免疫组化染色MDM2基因产物、P53、增殖细胞核抗原(PCNA)、Ki-67[6]等指标进行鉴别。然而,仍有25%的阴茎疣状癌病例,镜下呈局灶性细胞非典型增生,并且核分裂较多,基底膜不完整。这种肿瘤称为混合性鳞状-疣状癌,它在发病年龄、病程经过以及治疗效果等方面均与疣状癌相似,这就需要长期的临床随访加以鉴别。本组5例中2例患者初次活检后未能确诊,再次活检时取了多处且深切组织送检才予确诊,仍有1例误诊为鳞癌。而复习国内文献报道92例误诊为尖锐湿疣8例、鳞状细胞癌15例,误诊率分别为8.7%、16.3%。

3.4 阴茎疣状癌的治疗和预后 单纯恰当的手术切除是治疗阴茎疣状癌最有效的方法。以往由于对其生物学行为不了解,治疗过于积极,有些患者存在治疗过度。现今大多数学者认为治疗以肿瘤局部切除(瘤体较小者)或阴茎部分切除术为宜,一般不必行阴茎全切术,单纯手术效果良好,局部控制率高达100%[7]。本组3例患者行肿瘤局部切除术,2例行阴茎部分切除术。术后虽有1例复发但二次手术后至今已再随访4年,目前无瘤生存。阴茎疣状癌患者腹股沟淋巴结肿大较常见,易误诊为肿瘤转移,但在几乎所有已行淋巴结活检者中均未发现转移的证据,多证实为炎症反应所致。疣状癌的淋巴结转移很少见,而且它们的出现可能表示原发病变的恶变,仅国内杨树春等[8]报道1例阴茎疣状癌伴左侧腹股沟淋巴结转移者,笔者分析此例并非单纯疣状癌,可能已进展或是合并其他恶性病变。本组2例伴有腹股沟淋巴结肿大,活检病理结果均为淋巴结炎性增生,在肿瘤切除并抗炎治疗后消失,故不推荐常规进行淋巴结清扫术。因此认为,对于大部分患者肿瘤局部切除已足够,还可保留较多的阴茎组织和患者的性功能;阴茎部分切除术或全切除术可作为较大的侵犯冠状沟近侧的疣状癌的首选治疗方法,也可以作为局部切除术后复发者的选择。目前多数学者不主张对疣状癌采用放射治疗,认为放疗可以使疣状癌发生间变,转变成恶性程度更高的鳞状细胞癌,甚至发生转移。而Eliason 等[9]报道以氟尿嘧啶和顺-二氨基-二氯铂化疗同步放疗为主治疗一些失去手术机会的阴茎疣状癌患者在单中心小样本尝试中取得了良好的效果;另外,主动脉内灌注化疗在治疗失去手术机会的阴茎疣状癌尤其是年轻患者的尝试中也取得过满意效果[10]。

综上所述,阴茎疣状癌属于低度恶性、高分化的鳞状细胞癌,它的生物学行为是以局部侵袭性生长为主,几乎不发生区域性淋巴结转移或远处转移,诊断依赖组织活检病理,必要时结合临床表现,治疗宜采用肿瘤局部切除或阴茎部分切除术;单纯恰当的手术切除治疗效果满意,患者预后好。

[1]Tanagho E A,McAninch J W.Tumor of the penis[M].Fifteenth edition,Smith’s General Urology,2000:430-435

[2]Chaux A,Tamboli P,Lezcano C,et al.Comparison of subtypes of penile squamous cell carcinoma from high and low incidence geographical regions[J].Int J Surg Pathol,2010,18(4):268

[3]Kanik A B,Lee J,Wax F,et al.Penile verrucous carcinoma in a 37-year-old circumcised man[J].J Am Acad Dermatol,1997,37(2 Pt 2):329

[4]Asato Y,Taira K,Yamamoto Y,et al.Detection of human papillo mavirus type 11 in a case of Buschke-L觟wenstein tumor[J].Eur J Dermatol,2008,18(3):329

[5]Stankiewicz E,Kudahetti S C,Prowse D M,et al.HPV infection and immunochemical detection of cell-cycle markers in verrucous carcinoma of the penis[J].Mod Pathol,2009,22(9):1160

[6]Stankiewicz E,Ng M,Cuzick J,et al.The prognostic value of Ki-67 expression in penile squamous cell carcinoma[J].J Clin Pathol,2012,65(6):534

[7]王振林,欧美荣,孙显路,等.,阴茎疣状癌的诊治(附4例报告)[J].中华男科学杂志,2007,13(6):527

[8]杨树春,颜士明.阴茎疣状癌龟头全部粉刺样变1例[J].中国现代医生,2007,45(6):80

[9]Eliason M,Bowen G,Bowen A,et al.Primary treatment of verrucous carcinoma of the penis with fluorouracil,cis-diamino-dichloroplatinum,and radiation therapy[J].Arch Dermatol,2009,145(8):950

[10]Sheen M C,Sheu H M,Jang M Y,et al.Advanced penile verrucous carcinoma treated with intra-aortic infusion chemotherapy[J].J Urol,2010,183(5):1830