166例晚期早产儿常见并发症临床资料分析

2013-10-20韩旭颖

166例晚期早产儿常见并发症临床资料分析

韩旭颖

目的对166例晚期早产儿常见并发症进行分析,探讨其临床特点。方法将本院从2002年1月至2011年6月收治的166例晚期早产儿作为研究组,随机抽取同期足月儿182例为对照组,收集两组临床资料对常见并发症进行研究。结果晚期早产儿的并发症发生率较足月儿高,以高胆红素血症、喂养困难、呼吸困难、低血糖以及低体温等常见,发病率最高的是高胆红素血症。结论晚期早产儿属于高危群体,易出现多种并发症,应注意密切监护,及早发现问题并干预处理。

并发症;早产儿;晚期早产儿

晚期早产儿是指胎龄34周~36+6周的新生儿,其与早期早产儿(<33+6周早产儿)相比患病率和病死率低,一直以来临床研究更多关注早期早产儿(胎龄≤33+6周),认为晚期早产儿接近足月儿而生理、代谢功能良好,发病风险小。2007年美国新生儿委员会指出晚期早产儿是不成熟的,比足月新生儿有更高的患病率及死亡率[1]。本文对湖北省黄石市大冶有色总医院儿科2002年1月至2011年6月住院的晚期早产儿临床资料进行整理分析,了解其临床常见并发症的发生并与足月儿相对比,探讨其患病的临床特点。

1 资料与方法

1.1一般资料 选取我院从2002年1月至2011年6月收住的胎龄34周~36+6周的晚期早产儿166例做为研究组,其中男95例,女71例,男女之比1.34 ∶ 1;胎龄34周~29例,35周~57例,36周~36+6周80例,平均胎龄(35.7±0.5)周;出生体重1500~2000 g 2例,2000~2500 g 89例,>2500 g 75例,平均出生体重(2332.6±213.7)g;剖宫产62例,经阴道分娩104例;入院日龄≤24 h者142例,~3 d13例,~7d11例。同时随机选取同期住院的182例足月儿做为对照组,其中男101例,女81例,男女之比1.25 ∶ 1;胎龄37~40+6周,平均胎龄(38.9±0.8)周;出生体重2000~2500 g 23例,>2500 g 159例,平均出生体重(3497.7±459.5)g;剖宫产85例,经阴道分娩97例;入院日龄≤24 h者32例,~3 d 83例,~7 d 67例。两组入选的新生儿均排除先天性畸形疾病。

1.2方法 通过回顾性研究166例晚期早产儿的资料,了解其临床并发症发生特点,并与同期住院的182例足月儿的资料进行比较分析。

1.3诊断标准 两组发生的并发症诊断参照金汉珍主编第3版 《实用新生儿学》的诊断标准。

1.4统计学方法 计数资料分析采用χ2检验,计量资料采用t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1一般情况 两组性别构成及分娩方式比较差异无统计学意义 (P>0.05)。两组胎龄、平均出生体重、入院日龄比较差异有统计学意义 (P<0.05)。

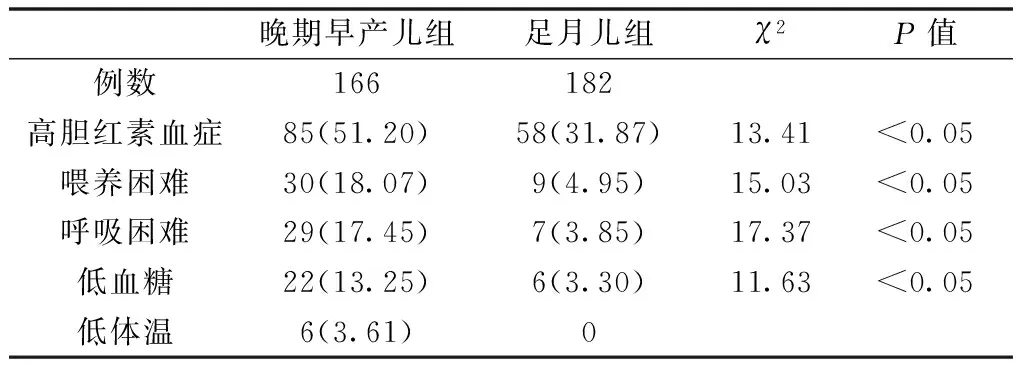

2.2常见并发症的情况对比 晚期早产儿组中有135例出现并发症,发病率为81.3%,高于足月儿组的68例。晚期早产儿的常见并发症有高胆红素血症、喂养困难、呼吸困难、低血糖及低体温等,其中高胆红素血症发生率最高。晚期早产儿组常见并发症发生率明显高于足月儿组,差异有统计学意义(P<0.05)。(见表1)。

表1 两组并发症的比较[n(%)]

2.3临床转归 两组均治愈出院,无一例死亡病例。晚期早产儿组平均住院天数(6.1±2.23)d,明显多于足月儿组的(3.9±1.65)d,差异有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

晚期早产儿因为胎龄接近足月的新生儿而曾被称之为近足月儿,被认为成熟度较高而患病率较低,但近年来国外有报道指出晚期早产儿较足月儿其临床并发症的发生率及死亡率明显增高[2],反应晚期早产儿发育不成熟,机体功能不完善。本研究资料显示,晚期早产儿组平均出生体重、入院日龄及平均住院天数与足月儿组比较有明显差异,晚期早产儿组中出现一个或多个并发症的有81.3%,而足月儿组仅37.4%,其中高胆红素血症、喂养困难、呼吸困难、低血糖、低体温等发生率较高,表明晚期早产儿有独特的生理特点和病理反应,临床应该重视这一高危群体。

高胆红素血症是本研究中晚期早产儿并发症中发生率最高的,高达51.2%,明显高于足月儿组的31.9%。红细胞寿命、血红蛋白分解速度、白蛋白含量、肝细胞中的尿苷二磷酸葡萄糖醛酸基转移酶活性及含量等均与胎龄呈负相关,使得晚期早产儿相较于足月儿处理胆红素的代谢和排泄能力差,同时晚期早产儿出现喂养困难、代谢紊乱、缺氧、感染、头颅血肿或颅内出血时,可致溶血又可抑制肝酶活性,则更容易出现黄疸或者加重原有的黄疸。国外研究显示晚期早产儿更容易出现胆红素脑病[3],临床中对晚期早产儿要早期监测血清胆红素的变化情况,尽早进行干预,避免产生脑损伤。本研究中晚期早产儿组患儿由于及时进行应对措施,住院期间无一例出现脑损伤症状。

本研究显示晚期早产儿喂养困难的发生率较足月儿高。晚期早产儿与足月儿相比吸吮能力不足,对母亲乳头刺激小,不利于泌乳素的分泌,减少了足够的乳汁供给。同时晚期早产儿吞咽反射弱,吸吮和吞咽协调性差,胃容量小,胃肠道动力发育不成熟,消化吸收功能差,胃肠神经内分泌调节不成熟,故较易出现喂养困难。

胎龄34~36+6周胎儿肺发育处于终末囊泡期及肺泡期,内源性糖皮质激素水平较低而影响肺功能不成熟,肺泡表面活性物质分泌不足,肺内液体清除过程变慢,气体交换不良,影响肺泡的通气和换气功能,出生后肺相对发育不成熟,产生呼吸困难,导致呼吸系统相关并发症发病率较足月儿偏高。本组资料中出现呼吸困难的晚期早产儿有29例,明显高于足月儿组的7例,所以对晚期早产儿的呼吸系统管理非常重要。

本研究显示晚期早产儿比足月新生儿易发生低血糖症,而国外研究指出低血糖已经成为晚期早产儿最常见的并发症之一[4]。晚期早产儿体内糖原和脂肪储备不足,出生早期进行糖元合成和糖原脂解的葡萄糖-7-磷酸酶活性不足,胰岛β细胞发育不成熟,对葡萄糖的调节机制不稳定,糖代谢代偿有限,如再出现摄入不足及其他易合并发生的高危因素如低出生体重、缺氧等,低血糖的产生风险增高。而葡萄糖是脑组织代谢基本和最主要的能源,对脑的生长发育极其重要,较长时间或严重的低血糖,会导致脑损伤,产生神经系统后遗症。晚期早产儿低血糖大多无临床症状或症状非特异性,因此对晚期早产儿出生后就应该关注血糖,尽早开奶,喂养困难则予静脉补充。此外应注意的是若机体出现应激状态或补糖过多过快,可能会出现高血糖,一样可能造成脑损伤。要严密监测血糖变化,及时调整纠正血糖的措施,避免糖代谢紊乱的发生。

本研究资料中晚期早产儿低体温有6例,而足月儿没有发生一例。晚期早产儿因为体温调节中枢不成熟,总液体含量少,体表面积相对较大,棕色脂肪储存少,对寒冷刺激的应激能力差,对失热的耐受能力差,维持体温能力较低,加之若有其他因素如摄入不足、窒息、感染、产伤等的存在,使得低体温的风险增高。本研究资料中晚期早产儿低体温发病率为3.61%,低于有关的文献报告[5,6],这可能与我院晚期早产儿出生后及时置入温箱中的保暖措施有关。

晚期早产儿生后的并发症较足月儿发生率高,临床中对晚期早产儿应给予足够重视,提高对其发生并发症可能的预见性,及早采取预防措施,提高其远期的生存质量。

[1] Engle WA, Tomashek KM, Wallman C,et al.“Late-preterm” infants: a population at risk. Pediateics,2007,120(6):1390.

[2] Lubow JM, How HY, Habli M, et al. Indicatio-ns for delivery and short-term neonatal outcomes in late p-reterm as compared with term births. Am J Obstet Gynecol,2009,200(5):e30-e33.

[3] Bhutani VK, Johnson L. Kernicterus in late preterm infa-nts eared for as term healthy infants. Seminars in Per-inatology,2006,30(1): 89.

[4] Adamkin DH. Late preterm infants: severe hyperbilirubin-emia and postnatal glucose homeostasis.J Perinatol,2009,29 Suppl 2:S12-S17.

[5] Wang ML, Dorer DJ, Fleming MP, et al. Clinical outcomes of near-term infants. Pediatrics,2004,114(2):372-376.

[6] 赖伟权,黄桂兰,黄坤美,等.晚期早产儿健康状况及其影响因素分析.临床医学工程,2012,19(8):1267-1268.

435005 湖北省黄石市大冶有色总医院儿科