改良式小角度会阴侧切术的临床观察

2013-10-15凌晨丽

凌晨丽

会阴侧切术是在分娩第二产程中,为了避免会阴及盆底组织严重撕裂,减轻盆底组织对胎头的压迫,缩短第二产程,加速分娩的手术[1],也是初产妇臀位助产或施行产钳的辅助手术,传统的侧切角度为与会阴体呈45°~60°,但这一角度对产妇易造成软产道黏膜、肌肉、皮肤等组织的撕裂伤,缝合难度大、增加产时出血量,伤口愈合时间长。2011年12月我院对会阴侧切口进行改良并进行临床观察,现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 资料 本资料100例为我科住院分娩产妇。随机分成分成对照组50例和观察组50例,2组产妇平均年龄25岁,平均身高160 cm,均为初产妇,孕足月,头位分娩,无特殊并发症及外阴病变。

1.2 方法 观察组:术前常规消毒会阴,用0.5%利多卡因做会阴局部浸润麻醉。在产力无异常,估计2~3次宫缩能自然娩出时,以会阴体为垂直点,在产妇左侧会阴旁开约20°~30°处,在2次宫缩间隙时做会阴切开,切口长2~3 cm,切口皮肤与黏膜内外一致。对照组:亦常规消毒会阴,用0.5%利多卡因做会阴局部浸润麻醉。在产力无异常,估计2~3次宫缩能自然娩出时,以会阴体为垂直点,在产妇左侧会阴旁开约45°处,(会阴高度膨隆时60°)在2次宫缩间隙时做会阴切开,切口长4~5 cm,切口皮肤与黏膜内外一致。2组产妇切开伤口处均用无菌纱布按压止血,胎儿胎盘娩出后,常规检查胎盘及软产道情况分娩后详细检查切口深度,阴道填塞带尾纱布防止宫腔内出血外流,影响术野视线。暴露切口顶端,缝合时均以华丽康可吸收线缝合切口,超过切口顶端0.5 cm缝合第1针,连续缝合阴道黏膜。间断缝合会阴肌层,皮肤采用连续皮内缝合。术后2组及时阴道检查,取出阴道内带尾纱布。操作时动作要轻柔,确保阴道内无纱布等异物残留,且修复满意,常规肛查,产后按产科会阴护理常规进行会阴护理。

1.3 伤口愈合评估标准 I期愈合:伤口平整,局部无红、肿、压痛、硬结;Ⅱ期愈合:伤口平整,皮肤发红、压痛或有硬结;伤口感染:局部组织压痛、红肿伴有脓液或水样物流出,伤口裂开。

1.4 疼痛程度评估指标 观察产妇产后的疼痛反应,疼痛评估标准采用口诉言词分级法 (verbal rating scale.VRS),将产后切口的疼痛分为4级[2]。0级:无痛;l级:轻度可忍受的疼痛;2级:中度疼痛;3级:强烈疼痛。

1.5 统计学方法 将资料输入SPSS16.0采用统计学软包进行处理,统计学方法采用U检验及χ2检验。

2 结果

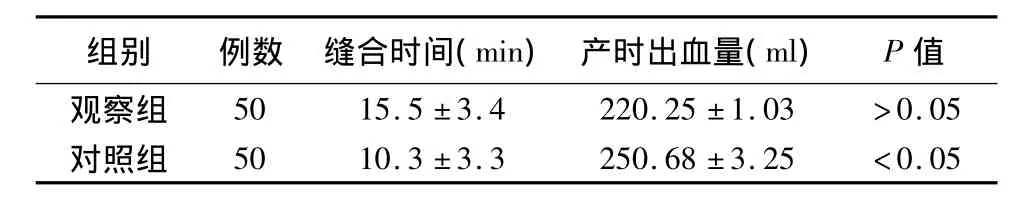

2.1 2组产妇产时出血量及缝合时间比较 见表1。

表1 2组产妇产时出血量及缝合时间比较(±s)

表1 2组产妇产时出血量及缝合时间比较(±s)

组别 例数 缝合时间(min) 产时出血量(ml) P值50 10.3 ±3.3 250.68 ±3.25 <0.05 50 15.5 ±3.4 220.25 ±1.03 >0.05对照组观察组

2.2 2组产妇切口疼痛比较 见表2。

表2 2组产妇切口疼痛比较

3 讨论

会阴侧切是在分娩过程中为扩大软产道,使胎儿容易通过,保护母儿不受产伤所行的外科切开术[3]。传统会阴侧切术切口角度大,不会因切口延长而伤及直肠,但切开组织较多,大的肌肉被切开,宫缩时与盆底肌协同作用减弱,阴道口纵椭圆形被破坏,3.5 kg以下的胎儿,胎头几乎没有俯屈动作即娩出,容易继发肩难产[4]。且该处血供丰富,故出血较多,术后组织肿胀及疼痛较重。20°~30°改良式会阴侧切切口长度小、出血量少,不仅损伤肌肉和神经少,而且可预防阴道内撕裂伤(见表1)。因此产时出血量观察组明显轻于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。因为阴道出口的生理性结构是“椭圆形”,而非“圆形”,施行会阴侧切术时,在切口长度相等的情况下,侧切角度大,相对出口径线小,胎儿娩出时的阻力大,各层组织损伤几率也大,侧切角度相对小,结果则相反[5]。在进行传统45°会阴侧切时,球海绵体肌及肛提肌一部分被剪断,侧切口相对弹性差,壁组织延伸撕裂程度相对大。而改良侧切是靠近球海绵体肌的肌腱切断,分娩过程中可增加阴道皱襞弹性,降低阴道内黏膜肌肉等组织的延伸撕裂伤率。缝合时,施行45°侧切伤口由于各层组织较厚、张力大、内外组织缝合针数多,使产妇术中、术后会阴伤口牵拉疼痛。25°~30°会阴侧切术能减轻产妇术中缝合疼痛,相对减轻产妇术后伤口牵拉疼痛(见表2)。因此产后切口疼痛程度上观察组明显轻于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

总之,改良式小角度会阴侧切术,不仅损伤小、出血少、缝合快、降低产妇会阴伤口,撕裂伤率、减轻产妇痛苦、而且产妇产后能够自如坐姿喂哺婴儿,使母乳喂养成功率、产妇自理能力提高,促进产后恢复、提高生活质量。值得临床推广。

[1]乐 杰.妇产科学[M].第6版.北京:人民卫生出版社,2005:77.

[2]广东省卫生厅.临床护理技术规 范(基础篇)[M].广州:广东科技出版社,2007:111.

[3]刘新民.妇产科手术学[M].北京:人民卫生出版社,2007:799.

[4]林华丽,董立芹,陈勇华.会阴侧切改良技术防止新生儿分娩性肩损伤临床效果观察[J].齐鲁护理杂志,2005,11(3):204-206.

[5]靳士芳.会阴切开术改良的探讨[J].中华现代妇产科学杂志,2005,2(2):177.