略谈商周青铜礼器狞厉之美的两种造型语言

2013-09-29鲁迅美术学院辽宁沈阳110000

王 康 (鲁迅美术学院 辽宁沈阳 110000)

李泽厚先生曾经在《美的历程》一书中,把中国商周青铜礼器的视觉感受归结为“狞厉的美”四个字。其书中写道:“在那看来狞厉可畏的威吓神秘中,积淀着一股深沉的历史力量。它的神秘恐怖正只是与这种无可阻挡的巨大历史力量相结合,才成为美——崇高的。”时至今日,商周时期宗教式的膜拜与恐慌已经不复存在,人们面对青铜器时也完全没有了曾经的恐惧感,我们也不会因为害怕青铜礼器狞厉的造型去毁灭它。而从狞历之风格到产生美感的这个心理过程来谈,不论古人还是今人,在审美过程中都会经历先将自我放低,由低向高的观赏过程,只有这样才能产生崇高而震撼的感受。除非是面对精工小巧的青铜器物时,一般会把心态放高,把玩似的欣赏。

决定这些审美思维的原因有多种,当然,最原始的原因是青铜礼器器物本身由其祭祀重器所带来的文化寓意。从更为直接的视觉体验角度来讲,青铜器独特的造型语言亦是功不可没。仅仅粗线条的将狞历之美归结为这些青铜器的宗教含义,或者是过于细节化的关注青铜纹样的造型特征,都不足以全面的解读狞历之美的产生。文化寓意的厚重传达不到视觉,装饰纹样的精彩也是依附于器物整体造型之,能够直接传到到视觉的造型语言对理解青铜器的审美感受有重要的意义。其原因可以简引鲁道夫·阿恩海姆在其《艺术与视知觉》中的一段引言:“我们的概念脱离了知觉,我们的思维只是在抽象的世界中运动,我们的眼睛正在退化为纯粹是度量和辨别的工具。”在当前的美术研究中,我们需要重视这种与生俱来的视觉感受力,不局限于抽象的文化意义,直视其根本的造型语言,去更多的感受造型语言与审美心理的关联。本文从商周青铜礼器的整体造型中选择了两个突出的方面,来略谈其造型本身与审美心理中狞历之美的产生。

一、建筑性构造

建筑型构造是大中型青铜礼器中常见的造型特征之一,青铜器与建筑的结合是中国礼教文化的鲜明产物。导致青铜礼器出现的“礼制”,也在不断影响中国古代建筑形制。中国很早就把建筑的内容和形制看做王朝的一种基本制度,“《礼》和建筑之间发生关系就是因为当时的都城、宫阙的内容和制式,诸侯、大夫的宅邸标准,都是作为一种国家的基本制度之一而制定出来的。”由于相同的社会审美意识和文化,青铜器上也直接或间接的体现了中国早期建筑的形象,使用了建筑的造型手法。

殷墟妇好墓中出土的青铜偶方彝,其造型便是模仿自当时的宫殿建筑,“上面是四阿式屋顶,表现出正脊和角脊,顶檐下多出个半圆形凸起物,学者认为是模拟着斜梁”(图一)参考建筑学家梁思成对中国古代建筑立面的三个划分,即台基、墙柱构架和屋顶,我们会发现在青铜器上也常常出现同样的成分。同样如青铜偶方彝中,器物清晰的分成了上中下三个部分,并且造型与房屋构造如出一辙,恰如一个微缩的宫殿模型。相同情况也常常出现于其他有着类似宫殿台基、墙柱构架和屋顶结构的青铜器中。

图一:青铜偶方彝

不仅是带有顶盖的器物符合这个原则,大部分的青铜器的整体都可以分为上中下三个部分,并在中部出现类似房屋梁柱的竖直凸出线,仿若支撑整个器物的力量所在,这也是陶器所没有的。同时它还添加了青铜器表面的竖直线成分和直角,划分了整个器物的装饰带,使得整个器物出现明显的左右对称,具有浓浓的建筑意味。(如图二所示)

图二:青铜尊

除整体造型上的相类似,一些器物还会在局部直接使用类似建筑物构件原型,如图三中的西周青铜鬲,在其器物下半部就有一个类似建筑物的“门”的造型。再如战国中山王墓出土的四龙四凤铜方案,“案四角的龙头上立圆形蜀柱,柱上有栌斗,斗上承45°角拱,柱上两端又立圆形蜀柱,柱上放散斗,斗上承枋。已是很成熟的斗拱做法。”哪怕是造型上没有体现出任何的建筑物造型性,“在许多青铜器镶嵌或刻画的装饰图像中,也描绘出各式高台建筑。”

图三:西周青铜鬲

论及商周的青铜礼器上如此频繁的出现建筑造型语言的原因,其答案主要有四:一是作为陪葬品代表房屋的模型;二是为了体现器物的庄严性,宫殿建筑往往会带来肃穆威严的感受;三是为了体现等级和地位,宫殿建筑是持有者权利和地位的象征。最后则是有利于装饰效果的达成,模拟的形态使器物更具有趣味性和观赏性。某些器物上亦可以达到美观与实用性的完美结合,如上文中所提到的殷墟妇好墓中出土的青铜偶方彝就是实例之一。

仿照宫殿样貌的造型使观看者欣赏时联想到建筑物本身的宗教含义,甚至通感仿若面对宫殿本身。这种宫殿式建筑物的森严和严肃往往是通向崇高美的途径,而崇高美既是狞历为何为美的重要原因。博克在其《论崇高与美》中这样谈到:“崇高的对象在他们的体积方面是巨大的……在许多情况下,喜欢采用直线,……必须是坚实的,甚至是笨重的。”这恰恰符合了象征着森严等级的宫殿建筑的特征。由类似于建筑上梁柱的凸起线条而出现装饰区域的对称感,“也更强烈的衬托出了青铜祭器的肃穆威严的气氛。”

二、动物纹装饰

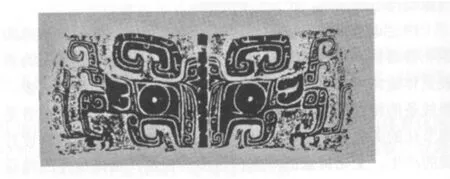

装饰在青铜器上抽象性极强并带有神秘和恐怖气息的动物纹是向人们传达恐怖感的最直接途径。这些纹饰严谨细密,采用浮雕和平雕相结合的手法,运用夸张、象征手法来表现动物神怪。这些抽象的动物纹样主要包括饕餮纹类、龙纹类、凤鸟纹,和其他动物纹样等。

李泽厚在《美的历程》一书中描述这些动物纹装饰符号时讲到“在幻想中含有巨大的原始力量,从而是神秘、恐怖、威吓的象征,……,特征都在突出这种指向一种无限深渊的原始力量,突出在这种神秘威吓面前的畏怖、恐惧、残酷和凶狠。”尽管如此恐怖和令人敬畏,但是李泽厚随后总结又将其厉色与美感结合到了一起。他写道:“它们呈现给你的感受是一种神秘的威力和狞厉的美。” 李泽厚自己也解释了这两种极端的结合,“它们之所以美,不在于这些形象如何具有装饰风味等等,而在于以这些怪异形象的雄健线条,深沉凸出的铸造刻饰,恰到好处的体现了一种无限的、原始的、还不能用概念语言来表达的原始宗教的情感、观念和理想,配上那沉着、坚实、稳定的器物造型,极为成功的反映了‘有虔秉钺,如火烈烈’进入文明时代所必经的那个血与火的野蛮年代。”

李泽厚从文含义方面解释了狞历与美在纹样上的结合,但这并没有全面的说明。如同本文开头所讲,再厚重的文化,也没有直接赋予视觉。以视觉审美感受来补充狞历之美在纹样上的产生是不可或缺的。抽象于危险动物的纹样使得人的本性出现一种危险感和紧迫感,加之纹样的凹凸不平和阴暗朦胧,又夹杂着一种心理上的崇高感和神秘感(博克在他的《论崇高与美》中,同样肯定了凹凸不平与阴暗朦胧是带来崇高感的条件)。这些危险感、神秘感往往产生的是自我保全的心理,当主体在对象面前没有败亡时,带有神秘危险意味的纹样毫无危险时,意志便战胜了恐惧。从而,伟大与自豪之意味美感便油然而生。这就是从恐怖感转变为美感的审美心理过程,即狞历之所以为美的过程。

狞历与美在纹样特征的转换中,正视图的力量尤为明显。商周青铜礼器纹饰在器型表面均呈平面状分布,但又巧妙的暗合了三维的造型空间。如图四的饕餮纹样,它可以看是两个怪兽相对,又做是一个兽首,但是作为整个器物上的大面积装饰来说,我们把它理解为在一个特殊视角下看到的整个动物的全部更为恰当。当正视物象时(视线与物象呈90度角)物象纵深发生三维空间的变形,沿着对称轴进行缩短,收缩达到极限时,我们只能看到正视的那部分图像。如果把人的眼睛比作镜头,正视蹲卧着的猛兽随着镜头的推进,镜头里显示的是可怕的兽首、前肢和高高翘起的尾巴,再推进,兽首的五官就会特写在镜头里,正视图能产生一种威慑力量。鲁道夫·阿恩海姆对于正视的图形有这样的评说:“一个正视的脸谱却含有一种容易被看成是被压扁了的怪胎的危险趋向。”一个表面上看似静态的平面图,里面却隐藏着三维的气质。饕餮纹表现出的“狰狞”是在特殊的三维视角环境下实现的;而且这种纹饰往往放置在器型的关键部位,它的气势使得器型的体积扩大,也使得整个器物的狞厉感加倍放大。

(图四)

综上文之所述,促使商周青铜礼器产生狞厉之美的造型原因,主要有两个大的方面:即建筑性构造和兽面纹装饰。建筑性的构造使得青铜礼器产生崇高感和肃穆感,兽面纹装饰则更为直接的带领我们的视觉和心理从恐怖、残酷的感受到克服它之后的崇高感审美状态。当然,还有其他方面同样起着重要的作用,例如青铜礼器造型上的仿生性、作为礼器出现的组合性、继承天圆地方思想的方形圆形结合性等都可以作为我们研究的对象。重视器物视觉上和心理上的影响力的研究方法,不仅仅可以使我们更丰富和多元的了解和继承这项古代文化的瑰宝,以人性化的理解方式像世界宣传我们的文化遗产,学习古人的表现手段和方法更可以使我们古为今用,在现今的工艺品设计上寻找到独创的灵感和文化沉淀的力量。

[1]李泽厚《美的历程》{M},中国社会科学院出版,1984年版。

[2]鲁道夫·阿恩海姆《艺术与视知觉》 {M},滕守尧、朱疆源 译,四川出版集团、四川人民出版社,1998年3月版。

[3]李允鉌《华夏意匠》 {M},天津大学出版社,2005年5月第1版。

[4]田自秉 《中国工艺美术史》{M},东方出版社,1985年版。

[5]尹春洁 《论青铜器纹饰的多视觉效应》{J},《外语艺术教育研究》,2008(12).